2014.10.23

食材としての昆虫とそのリスク――野外で採集し調理する「プチジビエ」を楽しむには

昆虫混入から考える日本の安全管理システム

昨年9月末に、岐阜県可児市の小中学校において複数の給食パンに1~4匹のハエが混入した騒ぎがあった。これに対し給食センターは、付着した部分を取り除いて食べれば問題ないと指導した。

混入したハエはクロバネキノコバエという体長1、2ミリの小さなハエ。このハエはイエバエのように動物の腐った肉や排泄物にたかることはなく、キノコや植物を食べる昆虫である。

筆者自身はクロバネキノコバエが混入したパンを食べること自体に抵抗はないのだが、この事件の論点は混入したハエを食べること自体の是非より、コバエ混入に至る過程に食品管理上の不備がなかったかどうかだ。もし工場内に発生したキノコや腐敗した有機物からコバエが発生した、あるいは食中毒をおこす細菌の侵入を容易に許すような環境だったとすれば衛生管理に問題があったと言わざるを得ない。だが、事件後の報道を見る限り、そういった問題を指摘する声は上がってきていない。

クロバネキノコバエは西日本など野外で度々大量発生することが報告されている。今回も大量発生したコバエが野外から工場内に侵入した可能性が高い。体長1、2ミリのハエであるから、おそらく窓のちょっとした隙間でも容易に入ることができるはずだ。野外で発生したコバエの侵入を完全に防ぐには、数ミリの隙間もなく工場を外界から遮断する必要がある。また、工場の周りからコバエが発生する朽木や植物、菌類を排除する、といったことも必要だ。さらに、工場内外の殺虫剤による駆除も大事になる。

このように、コバエが自然界で大量発生した際、食品へコバエの混入が起きる状況は容易に想像がつくが、むしろ混入が起きないという状況をつくりだす方が難しいということに気付く。朝日新聞によると、パン製造会社の小倉俊一社長は「コバエが混入したことは申し訳ないが、コバエが大量発生したことが根本的な問題だ」と話したのに対し、冨田成輝可児市市長は「コバエが大量発生したから混入したという言い分は考えられない」と述べている。

我々は「昆虫は食品に混入しなくて当たり前」という状況に慣れ切ってしまっているのかもしれない。今年に入って昆虫の食品混入の報道は朝日新聞において4件。報道数が必ずしも事件数を表すわけではないが、ほとんどの食品工場では昆虫の混入がない(あるいは人が気づくほど昆虫が混入されていないか、報道するに足らない軽微な量の)食品が人々に届けられていると考えられる。いわば、それくらい我々は食品工場の厳密な管理を経て、食べ物を口にしている、ということである。

どんな昆虫一匹たりとも混入は許さじ、とする日本の食品管理姿勢には疑問を感じるが、我々の食生活は高度にシステム化された食品管理技術で守られているといえるだろう。

システムから外れた「プチジビエ」である昆虫食

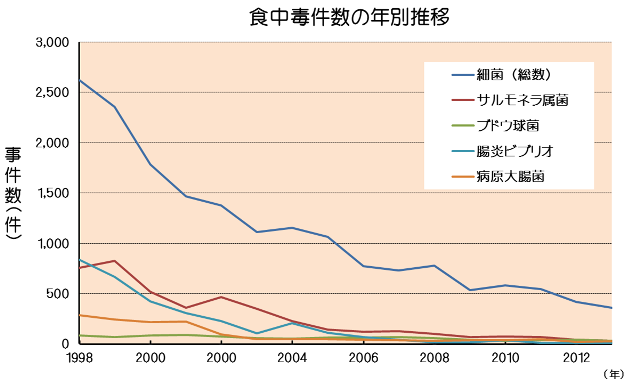

日本においてかつて猛威を振るっていた食中毒を引き起こす細菌のいくつかは、今では低いレベルに抑えられている(表1)。

これは食品製造・保存技術の発達や食品衛生法といった制度のおかげだ。より広くとらえれば、上水道や下水道といった水回りの整備、抗生物質や抗菌剤などの衛生管理システムも含まれるだろう。我々はこういった管理システムからの恩恵をあまり自覚なく、当たり前のように受けて生活をしている。コバエなどの小さな昆虫が一切食品に混入することのない状況に慣れてしまっているのも無理はない。

一方、こうした管理システムによって失いつつある感覚もあるだろう。スーパーにパック詰めされて並んでいる様々な食材がどこからきて、どのような過程を経てきたかを想像する必要はない。食材と自分自身との距離が遠くなり、自然と人とのつながりが希薄になってきている。

そうした問題意識もあり、筆者らは2011年に大学生・大学院生や社会人からなる食用昆虫科学研究会(e-ism)を結成し、昆虫食を科学的に捉え、昆虫食普及活動に活かしていく試みを行ってきた。e-ismでは、昆虫料理の開発を行う昆虫料理研究会と共同で、これまで野外でセミやバッタなどの昆虫を採集し、唐揚げなどにして食べるイベントを開催してきた(写真1,2,3)。

このイベントは、その土地の恵みを頂き、自然とのつながりを実感できる、いわば「プチジビエ」を楽しめる場となっている。「プチジビエ」とは造語で、昆虫を採集して調理する一連の営みを言う。「ジビエ」はフランス語で狩猟において食肉用に得た野生鳥獣を意味する言葉である。プチジビエは鳥獣の狩猟ほど大掛かりな装備やコストがからず、だれでも身近に楽しめるところが特徴である。

しかし、プチジビエは本家のジビエ同様、衛生管理システムの庇護から逸脱したリスクを伴う行為でもある。この自覚無くして楽しむことは危険と言わざるを得ない。以下にプチジビエを実践する際の注意点をまとめた。

注意点その1. 加熱による衛生管理

残念ながら、多くの昆虫は日本でも食材として認められておらず、その衛生管理についてのガイドラインも未整備なままである。

三橋淳著「世界昆虫食大全」によると、昆虫を普段食べている国々においても、炒める、揚げる、煮るなどの加熱調理をして食べていることが多いようである。例えば、アフリカ南部の国々で広く食されるモパニワームというガの幼虫は、現地の人々は腸の内容物を手でこし出した後、15分ほど焚火の熱い灰に入れ加熱する。さらに天日干しで十分に乾燥させた後、火で炙って食べるそうだ。また、乾燥させ保存状態を良くしたモパニワームの多くは市場にも出荷される(写真4,5)。

筆者らも提供する昆虫料理も十分に加熱することを徹底しており、普及を目的とした生食は勧めていない。昨年7月初旬に、関市立倉知小学校で出された給食の鶏肉の照り焼きに生きたハエの幼虫が混入していたという報道があったが、これは混入したハエが何であれ、生きた生の昆虫は食べてよいものではない。

2013年に国連食糧農業機関(FAO)は報告書「Edible insect -Future prospects for food and feed security-」(以下FAO報告書;写真6)を出したが、ここでも昆虫の加熱による調理を推奨している。

このFAO報告書によると、食用昆虫に存在する微生物やその毒性に関する調査はまだわずかなようだ。しかし、一般に昆虫が固有で持つ微生物や昆虫の腸内細菌群は、脊椎動物の病原体と比べて分類学的に異なり、哺乳類動物で見られるような人間の脅威となる病原体が存在する可能性は低いという。また、デング熱を媒介するヒトスジシマカなど、蚊をはじめとする衛生害虫はウィルスや細菌等の病原体を媒介することがあるが、恐れるべき点は血液感染あるいは無加熱による食中毒である。加熱処理を行い摂食する分には問題とならない。

注意点その2. 食べると害を及ぼす昆虫もいる

多くの昆虫は食用に適するが、衛生面以外にも考慮すべきことがある。昆虫の持つ毒だ。毒針毛をもつイラガ、チャドクガや、ペデリンをもつアオバアリガタハネカクシなどは触れると皮膚炎を引き起こすため注意が必要である。

また、ツチハンミョウやカミキリモドキ類の体液中に持つカンタリジンは、加熱しても失われない毒性を持つ。そのほか、アルカロイドなどの有毒物質をもつ植物を食べ、体内に毒を蓄積する昆虫も食には適さない。ガガイモ科の植物を食べるアサギマダラなどのマダラチョウが該当する。食植生の昆虫は多くが決まった植物を食べるため、毒性のある植物を食べる昆虫は避けるべきである。さらに、腐食性の昆虫も衛生上避けた方がよいだろう。

昆虫からの分泌物を食べる際にも注意が必要な時がある。野生のミツバチの巣から蜂蜜を摂取する際は、有毒植物の花蜜を集めている可能性があるので注意を要する。日本でもトリカブトやタバコ、シャクナゲ、ホツツジから採蜜した蜂蜜を口にして中毒を起こした事例が報告されている。蜂蜜は我々の生活に身近な食品であるが、養蜂家らが知識をもって安全に採蜜したものが販売されていることは論を待たない。無防備に自然と関わっていくことが、時に大きなリスクをもつことを教えてくれる良い例である。

以上のように、「プチジビエ」を実践する際には、キノコ狩りほどの専門知識は必要ではないにしろ、捕獲した昆虫が食べているもの、昆虫の生息環境といった知識は必要であるといえる。

注意点その3. アレルギーリスク

他の食品同様、昆虫にもアレルギーリスクが存在する。アレルゲンは筋肉中のトロポミオシンとよばれるタンパク質とされている。甲殻類,ダニやゴキブリの持つトロポミオシンは、エビなど甲殻類が持つトロポミオシンと高い相同性を持っているため、甲殻類に対するアレルギーを持つ人は食用昆虫においてもアレルギー反応を起こす可能性がある。ただし、これまで甲殻類アレルギーがあるが昆虫アレルギーが起こらなかったケースも確認されており、あくまでも昆虫アレルギーと甲殻類アレルギーは「交差する部分がある」ということに注意していただきたい。

筆者らが人々に料理を提供する際、事前に甲殻類系のアレルギーをもっているかどうか、昆虫を食べるリスクに同意を得たうえで試食してもらうことにしている(表2)。

これまで筆者らは総計1941名にイベント等で人々に昆虫料理を提供してきたが、そのなかで昆虫食アレルギーを発症した人は2名であった。これにより、昆虫食アレルギーの有病率は2 / 1941(1381+560)=0.103%となる。発症した2名のうち、30代の男性が軽いかゆみ程度を発症、20代の男性が重篤なアレルギー症状を起こしている。2人とも甲殻類アレルギーを有しておらず、20代男性ついては過去にカイコ蛹粉末入のカレーパンを少量だけ食べた経験があった。重篤なアレルギー症状を起こした件の原因については、発症当日、発症者は過度の睡眠不足と肉体疲労にあったことが判明している。このように、昆虫のような新しい食品を食べる際には、念のため甲殻類アレルギーを持っていないかどうかを確認し、健康な状態で少量食べることが望ましい。

将来の新規食品として

FAO報告書によれば、世界中で食べられている昆虫種は1900種にのぼるという。しかし、国際的に食品としての管理の対象に組み込まれていないのが現状である。2010年にラオス人民民主共和国は、自国で養殖しているコオロギ(写真7)の貿易と食品安全の基準を設定することを、国際的食品規格委員会に提案したが、受け入れられなかった。これは検証に値するほど昆虫の貿易が行われていなかったためである。

しかし、食用昆虫を新規食品と位置づけ、国際基準の枠組みを定めていこうとする試みが世界で少しずつ進められている。FAO報告書では食用昆虫の適切な国際および国内規格と法的枠組みの確立を推進していくことが打ち出されているほか、ヨーロッパでは、欧州食品安全機関(EFSA)が食用昆虫に関するリスクアセスメント実施にむけたデータ収集を開始している。また、オランダでは2008年より創設された昆虫養殖協会(VENIK)では、HACCP規格に準拠した食用昆虫の生産ラインを規定しており、社会システムの整備の面から昆虫食の普及活動を行っている。

日本における昆虫食

FAO報告書が一つのきっかけとなり、先進国でも昆虫が食用として認知されつつある。なかでも日本は先進国でありながら、昆虫食文化が廃れず続いている珍しい国である。イナゴや蜂の子は、いずれも日本食品標準成分表に掲載されており、国民が摂取する食品の一つとされている。

筆者ら食用昆虫科学研究会は3年間昆虫の試食提供を行ってきたが、イナゴや蜂の子を食べたことがあるという人々は小学生から高齢者まで幅広い年代にわたっていることがわかった。なかには日常的に近所の田畑で捕えたイナゴを食べているという参加者もいた。

イナゴや蜂の子だけではなく、水生昆虫、カイコ、セミなども古くから食べられてきている。それらは法的な安全管理の枠組みには入れられていない食べ物である。しかし、経験の積み重ねで確立してきた安全な調理保存方法が、人々の安心感を支えている。前述のような国際規格が制定され、広く昆虫が食されることが望まれる一方で、その土地でのみ消費され親しまれる昆虫食文化も大事にしたい。

昆虫は食糧危機を救う代替食材として有望である、といった昆虫食の紹介記事が最近目立つ。昆虫は今の食べ物の“代替”ではなく、れっきとした“食べ物”である。また、食糧難がきて仕方なしに食べる食材でもない。昆虫食が、日本の四季折々の恵みの中で得られる豊かな食文化のかたちの一つになっていくことを、筆者は願ってやまない。

知のネットワーク – S Y N O D O S –

プロフィール

水野壮

食用昆虫科学研究会会員。農学博士。日本科学未来館勤務の後、麻布大学教育推進センター職員、フェリス女学院大学非常勤講師及びサイバー大学特任講師。2009年に内山昭一に出会い、昆虫食の可能性に開眼。三橋亮太らとともに食用昆虫科学研究会を立ち上げる。「ニコニコ超会議3」、「サイエンスアゴラ」等の様々なイベントで昆虫食普及活動を行っている。食用昆虫科学研究会(e-ism)http://e-ism.jimdo.com/

三橋亮太

食用昆虫科学研究会会員。2010年北海道大学農学部卒業、2013年東京農工大学農学府修了。現・食品系メーカー研究開発員。