2015.08.04

学校の部活動――消え失せた「自主性」と「教育の論理」

大きな勘違い

「部活動が自主的なものだったとは、知りませんでした」――素朴なツイートにハッとさせられることがある。

部活動の研究を続けていると、「部活動=自主的な活動」という制度上の位置づけを所与のものとして、物事を考えてしまう。だが私自身、部活動の問題に関心を持ち始めた当初、まさに「部活動=自主的な活動」と知って、驚いたものだった。

部活動は、日本の学校教育に深く根ざしてきた活動である。それゆえ、善かれ悪しかれ当たり前の存在になりすぎていて、部活動とはそもそもいったい何なのか、もはや私たちはそれを考えることができなくなっている。だから、部活動の根本的な位置づけである「自主的な活動」ということでさえ、私たちは認識することができぬままにいるのである。

新刊の拙著『教育という病―子どもと先生を苦しめる「教育リスク」』(光文社新書)では、「体罰」、ハラスメント、事故、顧問の過重負担など、部活動に現れ出ているさまざまな個別問題を扱いながら、部活動に潜む根源的な問題に着目した。

その問題意識を引き継ぎつつ、この記事では上記の「部活動=自主的な活動」で例示したような、部活動の議論に不可欠でありながらも、今日の私たちが忘れ去っている基礎的な視座――(1)部活動は自主的な活動であるということ、(2)部活動は「教育」であるということ――を提示したいと思う。

生徒にとっての自主性

運動部活動研究の最高到達点と言ってよい中澤篤史氏の『運動部活動の戦後と現在』(青弓社、2014年)は、日本の部活動の理念が「子どもの自主性」に置かれてきたことを強調する。

なるほど、文部科学省が定める中学校の学習指導要領には、部活動は「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」(中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領)と記されている。

生徒はみずからの意志で部活動に参加している(ことになっている)。スポーツであれ芸術であれ、その自主的な活動の機会が、すべての生徒に保証されている。その意味でいうと、日本の部活動は、世界に誇るべきものである。

しかしながら、その内実は必ずしも誇れるようなものではない。

なぜなら、その自主的な活動であるはずのものが、実際には生徒全員の強制加入となっている場合が多いからである。

義務づけられる部活動参加

下の表1をみるとわかるように、2008年の時点で部活動の参加を生徒に義務付けている学校が、岩手県では99.1%を占めている。岩手県ほどではないにしても、静岡県では54.1%、香川県では50.0%で半数を超えている。

なお、東京都は8.9%とかなり少ないものの、ここで問題なのは、自主的なものが強制されている点であるから、8.9%とはいえ、そうした学校があること自体に疑問が湧く。

(出典:中澤篤史・西島央・矢野博之・熊谷信司、2008、「中学校部活動の指導・運営の現状と次期指導要領に向けた課題に関する教育社会学的研究」『東京大学大学院教育学研究科紀要』48: 317-337. ※赤枠は内田によるもの)

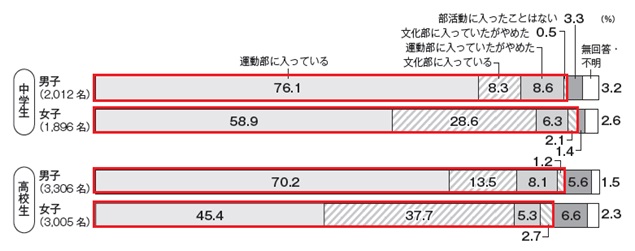

また、現実には義務づけられていなくても、ほとんどすべての中高生が部活動に所属している。図1の調査結果にあるように、8割強の中高生が、運動部または文化部に所属していて、過去に所属した場合を含めるとその割合は9割を超える。

学校側が義務づけていなくても、加入せざるを得ないという感覚が多くの生徒に共有されていると推察される。

(出典:ベネッセ教育総合研究所、2009、『第2回子ども生活実態基本調査報告書』 ※赤枠は内田によるもの)

教員にとっての自主性

理念上の部活動は、「自主的な活動」である。これは、生徒だけに当てはまることではない。部活動の顧問教員もまた、ボランタリーに指導を担当していることになっている。

それもそのはずで、そもそも部活動は「自主的な活動」、つまり勝手にやっているだけであり、けっして正規の教育内容ではない。だから教員は自分の本務とは別に、生徒の部活動の面倒をみずからの意志で見ているというわけだ。保護者はしばしば、「教員は勤務の一環として部活動を指導している」と信じている。これまた大きな勘違いである。

ただし、少なからぬ教員が、きっとこう答えるだろう――「部活動が自主的なものだったとは、知りませんでした」と。なぜなら、多くの学校において「全員顧問」というかたちで、教員は自分の意志に関係なく顧問を担当させられているからである。

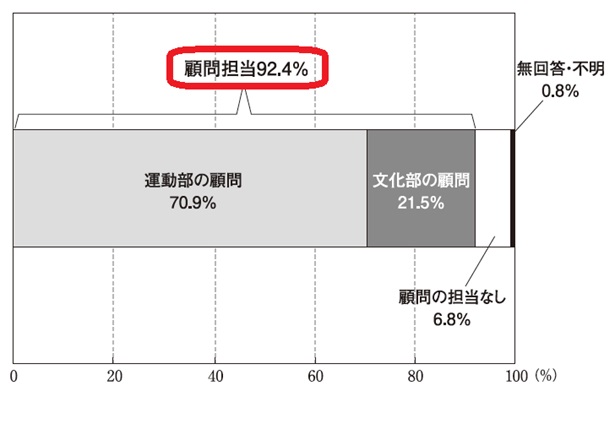

実際に文部科学省の全国調査(2006年度実施)をみてもると、図2にあるとおり、中学校では、ほとんど全員にあたる92.4%の教員が部活動の顧問を担当している(ここには養護教諭、栄養教諭、常勤講師も含まれている)。

(出典:内田良、2015、『教育という病―子どもと先生を苦しめる「教育リスク」』光文社新書。)

教員は自分がやりたくなければ、部活動を指導する必要はない。誰も、それを強制することはできない。それにもかかわらず、「全員顧問」が強制されている。大きな矛盾である。

<競技>の論理と<教育>の論理

部活動が生徒の「自主性」を尊重するものだとしても、そこに教員という大人の意志が介在するからには、それはまったくの自由な活動ということにはならない。つまり、部活動はつねに、教員の管理のもとで、何らかの意図的な論理に沿って展開される。

ここで、部活動について考えるための基礎的な視座として、私たちが念頭に置いておくべきは、大人の側の意図として、部活動には<競技>の論理と<教育>の論理があるということだ。

<競技>の論理とは、勝つことを第一の目的とした選手養成の論理を指す。他方で<教育>の論理とは、子どもの心身の発達や社会性の育成を第一に重視する論理である。(なお、後述のとおり、いずれの論理においても子どもの「自主的な活動」は想定可能である。)

現状の部活動においては、<競技>が<教育>よりも優先されている。多くの部活動では、全国大会につながる地区大会への出場を目指して生徒は日々練習に励んでいる。そして、練習時間や日数が多ければ強くなれるという根拠のあやふやな想定にしたがって、平日の早朝や夕刻はもちろんのこと、土日祝日もそして夏休みも練習を続けている(注)。

(注)現行の<競技>の論理は、休みのない連日の練習が積み重なることで強くなれるという想定をもっている。だが、<競技>の論理であったとしても、もし強くなりたいというのであれば、むしろ休みをしっかりととることが大切である。オンとオフを使い分けながら、身体能力を維持し高めていくことが求められる。

じつは戦後すぐの部活動においては、<教育>の論理が<競技>の論理よりも優先されていた。それは、全国大会という<競技>性の強いイベントに対する当時の議論から、見て取ることができる。

1948年3月のこと、当時、全国的に部活動の対外試合が頻繁に開催されていたことを受け、文部省は通達により対外試合に規制をかけた。中学校は日帰りの範囲内、高校は全国大会を認めるが地方大会を重視すべきと、今日に比べてかなり抑制的な方針であった(「運動部活動に全国大会がなかった頃」)。

しかしながらその後、1964年の東京オリンピック開催に向けて、対外試合の規制は緩和されていく。<教育>よりも<競技>の論理が優先され、それが今日にまでつながっているのである。

学校における部活動が目指すべきもの―「過酷な部活動」から「ゆとり部活動」へ

部活動の歴史とは、<教育>の論理が衰退していく歴史であった。

今日の学校における運動部活動は、オリンピック選手育成の重要な下位組織として機能している。しかしながら、はたして学校がそのような<競技>の役割を積極的にはたす必要があるのだろうか。

フィギュアスケートや体操など一部の競技種目ですでに進んでいるように、<競技>の論理に立つスポーツ指導は民間のクラブに任せて、学校は子どもの心身の発達や社会性の育成を目的とする<教育>の論理に徹した部活動指導をおこなうべきではないだろうか。

そうだとすれば、教員の側も休みやプライベートの時間を潰してまでの部活動指導にはならない。子どもにも教員にも、ゆとりのある部活動となるだろう。「ゆとり教育」という言葉は誰もが知っているが、「ゆとり部活動」とは誰もいまだ言い出さない。部活動の運営にさまざまな課題があるなかで、「ゆとり部活動」という方針は、現時点で示すことができる一つの解答であるように思う。

「自主的な活動」と「<教育>の論理」から

「自主的な活動」だけに着眼すれば、全国大会に向けて休みなしの練習にみずから望んで参加する生徒や顧問がいる。大事なのは、どのような論理でもって「自主的な活動」を支えるかである。

学校教育が支えるべき「自主的な活動」は、<競技>ではなく、<教育>の論理にもとづくそれである。子どもが無理なく当のスポーツや芸術活動を楽しみ、それを生涯の活動としていけるようなものである。

休みなく連日練習を積んで、ともすれば身体を壊し、ともすればその活動が嫌になることもある。それらのリスクを高めながら遂行される活動は、少なくとも学校教育が積極的に担うべきものではない。そしてこの方針は、現行の教員の多忙さをいくらか緩和することにもつながる。

過酷でリスクの高い<競技>の活動は、学校の外に任せればよい。そうすれば、顧問教員の専門性もそれほど問われなくて済むはずだ。

<教育>の論理は、生徒の自主的な活動を、無理な負荷をかけることなく保証し、生徒にも教員にも、安心して楽しめるスポーツ・芸術活動を提供する。

これからの部活動のあり方は、その過去にこそ、答えが隠されている。

プロフィール

内田良

名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授。スポーツ事故、組み体操事故、「体罰」、教員の部活動負担や長時間労働などの「学校リスク」について広く情報発信している。ヤフーオーサーアワード2015受賞。著書に『ブラック部活動』(東洋館出版社)、『教育という病』(光文社新書)、『柔道事故』(河出書房新社)、『「児童虐待」へのまなざし』(世界思想社、日本教育社会学会奨賞受賞)、編著に『教師のブラック残業』(学陽書房)ほか多数。