2015.11.12

番組で不満を叫ぶ――アフリカのラジオリスナーがつくるもう一つのデモクラシー

アフリカに関する記事は、牧畜、農耕社会村落部の生活の描写か、国家レヴェルでのアフリカ社会を扱う政治学的な論稿かの二区分であるようだ。

そのなかでラジオ、テレビ、携帯電話などのメディアに親しむアフリカ人像は凡庸にうつるかもしれない。アフリカ牧畜民が携帯電話で電子送金するような際立った構図のほうが耳目を引きやすい。

ここでとりあげるような都市や村落部でラジオに聞き入るアフリカ人の事例は、ありふれた事例ではある。だが、私たちのとは少し違ったメディアやデモクラシー(民主主義)のありかたに気づかせてくれるものとして紹介してみたい。

アフリカンメディアとデモクラシー

上述のとおり、今日のアフリカ社会では、テレビやインターネット、携帯電話が普及する都市部だけでなく、村落部においても、ラジオの音楽が日々の暮らしの一部となっている。

地域にねざした情報、たとえば葬儀や集会の連絡、知人への伝言を伝えてくれることから、アフリカにおいてメディアは広く浸透し、その影響力の大きさが指摘されてきた。

とりわけラジオの普及は20世紀半ばに100万台超ほどであったのが、20世紀末には10億台にまでなり、今世紀に入っては一家族に1台以上は所有されている。10万人のコミュニティで少なくとも1局以上の地域ラジオ局を容易に聴取することができる。

フランスラジオ国際放送(RFI)が世界に4600万人のリスナーがおり、そのうち2750万人がアフリカのリスナーだと宣伝するのも、局の広告とともにこのメディアをとおしてアフリカ社会でいかに情報流通が盛んとなっているかを窺える数字である。

むろん電気の使える都市部ではテレビ、インターネット、携帯電話(やスマートフォン)の普及は著しい。携帯電話の広がりは2000年に1500万人の利用者が2010年に5億4千万人、年平均増加率が30%超という統計とともにその急速さがよく知られている。

日本と違い、SIMフリーの携帯電話は一人が2―3台もつのが当たりまえである(注)。そして、この携帯電話でラジオは聴くものから参加するものへと拡張したのである。

(注)携帯電話は店舗、定期市、路上商などの多くの場所で販売され、値段も1万CFAから2万5000CFAで新品が購入できる。円とCFAの交換レートは1≒4.55CFA (2012年)。プリペイドの電話代は使用状況によって異なるが、通常は月額1万5000―2万CFAを超えない。

アフリカ社会のメディア研究は民主化とのかかわりのなかで論じられてきた。1990年代に東欧民主化を背景として、国民会議や普通選挙の実施、複数政党制などの政治体制の大きな変化がアフリカ社会にも訪れた。権威主義やマルクス―レーニン主義から民主国家形成への転換である。

新聞、ラジオ、テレビなどのメディアをとおした情報環境の変化は人々の社会や政治への関心を喚起しつつ、不確実で偏向した報道と情報操作や新たな排他主義という負の可能性も生じた。

1994年のルワンダ紛争とジェノサイドの悲劇では、ラジオ・ミルコリンヌ(千の丘)の放送がエスニック間の恐怖心と対立を扇動する担い手となったことが知られている。伝統的に無文字である多くのアフリカ社会では音や語りを伝えるメディア、とくにラジオの影響は大きく、両刃の剣となる。

メディアが伝えるべき情報とはなにか。みんなのため=公共とはなにか。欧米のメディア研究では1980年代以降、公共圏について広く議論されてきた。社会学で提起された意味では、平等で市民に開かれた対話の場を公共圏と呼ぶ。メディアが開く言論の場は公共圏のひとつであり、今日形式化、機能不全化するデモクラシーの問題点を明らかにし、展望を見出す視角をこの議論は提供した。

上述のとおり今日のアフリカでは、ラジオ、テレビを受信する複合機器ケータイの浸透で、これらを移動中、外出先で視聴し番組に電話参加することが容易となっている。双方向的なメディア公共圏の到来である。

参加型番組では、リスナーからの電話がデモクラシーを発展させると呼びかける。このいわばラジオ版参加型民主主義を、番組内容と個性的なリスナーを紹介しつつ考えてみたい。

ベナンのメディア事情

私が人類学的調査をしている西アフリカ、ベナンの事例を紹介したい。現在人口960万人ほどのこの国は、かつてはダホメと呼ばれフランスによる植民地支配を受け、1960年に独立した。これと前後して1953年にはフランス語のラジオ放送が始められている。

1970年代のマルクス―レーニズム時代をへて、1990年に国民会議を開き、民主化へと転換した。新聞メディアは民間紙があったが、TVとラジオは国営放送だけであった。だが1997年に放送網が開放され、とくに開局が容易なFMラジオの民営局が一気に増大した。現在では3局のTV局と70以上の民営ラジオ局が稼働している(2006年)。

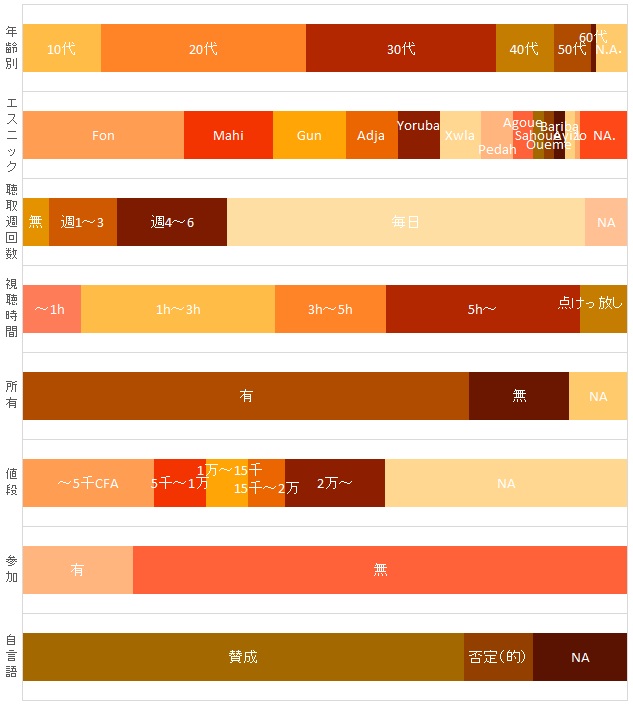

一般の人々はメディアをどう利用しているのだろうか。2007年―2008年に都市部コトヌ在住の115名にラジオについてアンケートをした結果が以下だ(注)。

(注)このアンケートは、2007年―2008年度に調査の協力を仰いだ7名に、それぞれの住居、職場の近隣の人々、知人に対してフランス語表記の質問表の留め置き記入方式で回答を依頼した。協力者の住居、職場とも別々なため、回答者の重複はない。概観を得るアンケートのため、聴取時間や局名などの客観的事実の質問に限定した。

図1.ラジオ聴取に関するアンケート集計(アトランティック県、コトヌ市周辺、2007-2008年実施)

N=115(M=74,F=41)

これによれば、全く聴かないという人はほとんどいない。多くが自分のラジオをもっているか購入したと答えている(98回答)(注)。3時間から5時間までかなりの時間聞き流す人が多い(89回答)中で、では視聴者参加番組に加わったという人は、少数派ではある(19回答)。だが、自由記述では参加型番組をよく聴くという回答が目立つ。

(注)購入価格の目安となる現地の給与事情は流動的だが、小学校教員の月給は7万-9万CFAほど。ほかのアフリカ諸国と同様、都市部でも現金の定期収入の職をみつけるのは難しい。

つねに音楽が流れるラジオがつけ放しになっている状況は、アフリカを知る人ならばすぐに思い浮かぶイメージである。ラジオは暮らしや仕事の合間に聴けるという手軽さと、ローカル言語の放送から得られる情報の多面性が評価されているようだ。

民営局のうち、いち早く開局したゴルフFMは参加型の番組を積極的に組み込み、人々の支持をえた。トークが主体のこうした番組(トークラジオ、コールイン・ラジオ)は、欧米では1940―1950年代から始まり、ホストからゲストへのインタヴューや、トピックを設定したリスナー参加などが主な内容である。

アフリカでは、とくに政治に関する討論は白熱する。討論が過熱して相互対立を生んだり、当局から放送停止処分を受けた番組について東アフリカ、ウガンダからの事例報告もある。参加型番組が一般の人々に及ぼす影響は小さくない。場所や空間を超えて、等身大の人と人とが双方向に交流する公共圏をメディアは切り開くからだ。

番組で不満を叫ぶ

私がラジオに興味をもったのは、コトヌに寝泊まりしていたある晩、寝入りばなに窓の外でラジオを聞いて笑いあっている人声が聞こえてきたのがきっかけであった。

番組から流れる声は怒っているようでもあり、アナウンサーではなく一般の人の語りのようだった。彼らが熱心に話せば話すほど、聞き手のほうはクスクスと笑いを誘われているらしい。

翌朝、声が聞こえてきた辺りを探して人に尋ねてみると、深夜のあの番組は再放送で、だれもが不満を話せる番組だという。朝の本放送を聞いてみなよと教えてもらったのが始まりだ。

毎朝6時半からの「朝の不満Grogne Matinale」は民営局ゴルフFMで開局以来続いている看板番組である。朝の支度をいそぐ人々の眠気覚ましとして今や定着している。番組名物のテーマソングはこう歌う。

「[…]困ってることを打ち明けろ。不満に思うことを叫べ。[…] 表現の自由があるんだ。汚職。癒着。えこひいき…。黙ってることないさ。話す権利があるんだ。恨みっこなし、嘘つきもなし。ベナンのデモクラシーが進歩するのに協力しようじゃないか。[…]」

ベナンのミュージシャン、トオンTOHONはテンポの良いラップ調で「デモクラシー」へといざなう。世の中の虚偽や不正は必ず誰かが気づいていて、そして誰もが不満に思っている。それをまず話して公けにすることが、デモクラシーの第一歩だ。

ここでは、いわば言論の自由、表現の自由をデモクラシーと捉えて、それへの参加を促している。もちろんリスナーの電話がすべてデモクラシーについて語るわけではない。だが人々がメディアをとおして社会をどのように捉え、どう関わろうとしているのかが、それら生の声から伝わってくる。番組の実際をみてみよう。

【事例 2006年8月8日、女性リスナーの不満】

アナ(ウンサー、以下同様)「もしもし、マダム」

リスナー「もしもし、私が話したいのは…」

アナ「すみません、マダム、まずお名前を仰ってください。」

リスナー「ああ、マダムG[…仮名]よ。」

アナ「ではどうぞ」

リスナー「私が話したいのは、[…某]会社でこのまえ実施されたテストのことよ。まず体力テストから始まった。(入社)志望者が自分の結果を伝えて監督官が認めたのよ。彼らはそれを書類に書き込んで、テストはすべて終了した。でも、これは良くたしかめるべきよ。誤った数字を志望者に割り当ててしまっていた。彼らは自分に有利になるような数字を調査官に伝えてしまった。私たちがわかったのは…」

アナ「失礼ですが、マダム、」

リスナー「はい」

アナ「今のお話しは重大なことのようです。何かあなたがみつけた証拠はありますか」

リスナー「これはたしかなことよ」

アナ「私たちにあなたの証拠をみせてもらって良いですか」

リスナー「わかったわ、約束しましょう」

アナ「後ほど、局までもってきていただけますか。それがあればより良く話し合えると思います。では、次のリスナーに移りましょう[…]」

この番組はリスナーが主役だ。アナウンサーは無理に話をさえぎったり議論したりせず、できるだけ聞き役に徹し、不満を発散するままに任せる。話者はまず名前を述べ、2―3分間で不満を話す。一回の放送中には電話は各人一度限り。アナウンサーは次々とかかってくる人々の不満を、淡々とさばき、次のリスナーへ切り替えてゆく。

この事例では、某社での業務の杜撰さが告発されている。受験者全てが公平にテストされなくてはならないところを、監督官の怠慢から手続きに混乱が生じたという。だが、単なる思い込みや誤解にもとづく批判は避けなくてはならない。話者には発言の根拠やきちんとした証拠が求められている。告発の相手とのトラブルが生ずる可能性があるからだ。

生放送の緊張があるとはいえ、話者の真剣な口調から、早朝のこの番組はなかなか熱気を帯びているのがわかる。

不満は日々の生活で困っていることなどの身近なものから、テレビ、ラジオを通じて知った政治や経済の動向まで、トピックに制限はない。ただ、個人的な連絡ごとやメッセージではなく、ラジオをとおして公けにすべき事柄であるようだ。個を超えたなんらかの公共性を意識した内容といえる。

ある参加リスナーはこう言う。「何か問題があれば、それは我らみんなの問題だ(エニンドプロブレムデワミウェビシタウェ)。」個人が抱える問題を彼らは集団に向けて開こうとするのである。

一週間の電話の内容を調べてみると、第一に多いのは、電気、水道などのライフライン、道路などのインフラに対しての不満という暮らしに関するものであった。ついで給与、物価などの経済問題の指摘。これは不正や汚職への不満といった行政の批判とも不可分の内容であった。現政権への賛辞や批判を含めて、政治に関する言及も多いことから、総じてリスナーの政治への関心は高い。

たしかに不満は多様であるが、一週間のあいだで水道電気会社(SBEE)に対してや道路整備に関する話題は話者の関心が共通している。1日の放送では内容の重複はないが、毎日の放送を聞いていれば共通する関心が見つかる。

つまり、不満が多彩であるほどに、多くのリスナーが、日ごろ気にかけていた問題についてほかの誰かが電話する声を耳にすることになる。人々は放送される怒りの声に、しばしばうなづき、共感しているのである。

参加番組で意見する人々

こうした番組内容の分析をすすめるうちに、どうやら頻繁に電話するオーディエンスがいるらしいことがわかってきた。彼らは参加番組のリピーターで、自分たちをおなじみの聴衆auditeur fidèle、あるいは意見する人nuhountoléと呼んでいる。

私は一人の紹介、そのまた紹介と丹念に辿って、彼ら個人個人の生活史について聞き取りを重ねた。彼らはフォン語、ヨルバ語、ミナ語にフランス語といった複数言語を使用して参加しており(注)、その大半は男性で、女性は少数派であった。

(注)フォンは17世紀ダホメ王国期に遡る南部主要民族集団で、現在でも3割強の人口を占める。アジャ(15%)やグン、ヨルバ(12%)など隣接集団でも南部居住であればフォン語を理解する。インタヴューのなかでは、強調してフォン語で繰り返した発言を抜粋した。意見する人たちは、みな発言の意義について熱く語っていた。

ゴルフFMやほかの民間FM局の参加型番組で彼らは繰り返し参加しているが、興味深いことに、放送時間の異なる各局の番組で不満や発言を繰り返していた。さながら「不満」の宣伝であるかのようだ。これほど過剰なまでに参加するのはなぜなのだろうか。電話代だけでも相当な負担となるはずだ。次節のM氏の事例で考えてみたい。

参加の理由やきっかけを尋ねてみると、OR氏(30代、男)はずっと定職を探し続けている身分だが、たくさんの明らかにすべきことがあるので、12年前からかけているという。

EP氏(29歳、女、秘書職)は以前にある地区の道路工事が滞っていることをラジオで話したところ、その日のうちに工事が再開されたことがあったという。この経験が参加を続ける大きなインセンティブになっている。

AE氏(31歳、男、技師)は考えを自由に話せることが大事だと言い、ラジオの声は多くの人々を変えるからだ(ンプロンニェノンナンミエディオトヴィ)と言う。

その一方で、AKA氏(40歳、男)はきっぱりと電話参加が自分の刺繍業の宣伝になると述べる。ラジオで話を聞いたという人から、本職のほうへの注文が寄せられる。毎回、彼が「刺繍屋のAKA」と名乗ることが、知名度アップにつながっている。言論の民主化、自由化に貢献すると語る一方で、参加すること自体が他者に向けてのメッセージとなる。

彼らの職業に注目してみる。床屋、髪結い、仕立て屋、バイク修理などの職人や商人が多く、自前の工房や店舗をもつ場合もある。個人経営や求職中、リタイアした人など、社会的自由度がある人々が主な層と思われる。ところが、公務員や会社従業員などの組織のなかで働く者はいない。この理由を探るために彼らの生活史を詳しくみてみよう。

電話参加の実際:デモクラシーの顧客とリスク

意見する人(ヌフントレ)の具体例としてM氏を紹介したい。彼は8年前から番組に電話をかけており、「はっきりと自分の名を呼ぶよ。恐ろしくはない。」と言いきる。

1977年生まれ、フォン、ミナ、フランス語を話す彼は中学を出て、兄の中古車輸入業を手伝った。20代から仲介業の仕事を転々とし、今では自ら事務所をもってネットカフェを経営している。

仕事の合間に彼は不満の種をみつけ、放送用にまとめる。電話の前に内容を入念に下書きする。その原稿が彼の事務所の棚を埋め尽くしている。番組の回線のどれかを捉まえるために、毎日4種の携帯電話に、1万CFAのプリペイドカードのチャージをする。そして、彼はひたすら回線がつながるまでかけ続けるのだ。

驚いたことに、たとえば2012年の7月中に、彼は11日分、実に29件の不満を準備し、電話している。これらは一個人が知りうる事柄というにはあまりに過剰だ。すると、彼は人からも依頼されて話をすると説明する。なぜ依頼する人がいるのだろうか。こう彼は答える。

「たとえば、上司は自分の部下が何か告発したら、翌日にはすぐに問題が生じるだろう。名前をラジオで明かせない人たちもいる。[…]」

そして、さらに、彼は慎重にこう言った。依頼者は電話のチャージ代を支払ってくれる、と。

「もしもある人が言ってもらいたい問題があると私に頼んだら、払えるだけの分をもらう。」

こうして、私にも事情が飲み込めてくる。入念な下書き、不満の事実確認、発言への批判対応、これらは単なる趣味ではなく、「ビジネス」となっているのだ。番組に電話がつながらなければ「仕事」にならないのだから、彼が過剰なほど執拗にコールしつづけるのも納得がゆく。

「電話をかけ出して月に3万から4万CFAをえた。そこで毎朝かけるようになった。[…] それからは5万CFA、10万CFA、50万CFAまでにもなった。今では私には十分なほどの客がいるよ。」

依頼者を客としてとらえる彼のビジネスは、だが、権威者を糾弾するために危険と背中合わせでもある。彼はこんな経験を話してくれた。

「私は自分の名前を名乗り、名指しで相手を批判する。2007年のことだ。 (…ある) 政治家に呼びだされて面と向って脅されたこともあった。誰が言ったか (情報をリークしたか) 言わなければ、ここから出さないと言われ、2時間半ものあいだ (彼の事務所に) とどめられたよ。周りはみな、彼の手下だ。汗びっしょりでとても怖い思いをした。書類を盗んだかどで私を刑務所に入れるとまで言われてね。 (…) だが決して情報をくれた人の名は言わなかった。」

武勇伝のごとく、こう語る彼にとって、「デモクラシーに協力する」電話参加は、リスクを背負ったビジネスになっている。電話の依頼で渡された金額は詳細に彼のノートに記されており、その総計はこれがハイ・リターンな仕事であることを示している。

デモクラシーに参加する

今日、私たちの社会では国営、民営、マス、ソーシャルなど、多様なメディアが展開しており、さまざまな意見が交わされている。そうしたなか、メディアにとって公共性とは何かが問い直されている。米国では1990年代から、パブリック・ジャーナリズムという試み―運動が展開している。当時から危機的とされた社会背景は、日本の私たちにとっても身近かもしれない。

マスメディアは系列企業化し、視聴率競争のなかで刺激と娯楽性に富んだ内容の番組が横並びとなり、かえって情報が画一化されていた。発信側の業界人は高学歴、高収入家庭出身の人々で視聴者との階層分離が進んでいた。

こうしたメディアからの情報に市民がニヒリスティックになって政治や社会への関心を失ない、社会的つながりが弱体化(社会的資本の低下)することは、市民の自主的な政治参加を基底とする米国ではとくに危機的なことであった。

そこで、ジャーナリズムを人々の側の意見や公共性を組み込んだものに今一度再生しようという試みがなされてきた。パブリック・ジャーナリズムとは、人々をメディア業務のパートナーと捉え、再び能動的市民にしつつ、その関心に応じようとするさまざまな実践をさす。(注)

(注)オーディエンスが自ら集めた情報をメディアをとおして発信する側になる市民発のジャーナリズムやパブリック・メディアについて、近年論じられている(林 2014)。オクウィッチは欧米のパブリック・ジャーナリズムとアフリカのそれとを並置しつつ、その展望を述べている(Ocwich 2010)。

オーディエンスが社会的関心からメディアに参加し、「公共」をめぐって発言するベナンのラジオ番組をこの枠で捉えることができるだろう。しかしまた、こうした実践がアフリカを含む各地で見出せるのならば、むしろ欧米を基準とすることに違和感をおぼえるだろう。

たとえば、米国モデルのパブリックの概念は、政治主体としての市民像や理性的討議、メディアによる啓蒙といったジョン・デューイの思想におけるパブリックを想定している。

ところが、ベナンではたとえ言論の自由が唱えられても、M氏が体験したように、政治家からの圧力のような脅威がいまだ存在する。欧米型のパブリックは、ベナンの現状に適合しない。さまざまな脅威やリスクを肌身に感ずる状況は米国モデルからは読み取れないのである。

この状況をかんがみることで、常連参加者のなりわいが自由度のある、もしくは不安定な人々であることと、M氏のいう匿名の依頼者像の関係がつながってくる。彼らは自分が黙っていられない不満を聞いてもらおうとして電話をかけるという。個的な問題を集団に開こうとする先のリスナーの語りが想起される。

「何か問題があれば、それは皆の問題だ (エニンドプロブレムデワミウェビシタウェ)」

だが同時に組織の内部に滞る不満のうち、そのいくらかを組織の外部にいる、いわば周縁部の常連参加者が吸い上げる構図があるようだ。国の進歩、発展という説明の裏側に、自らの威信や知名度向上という動機、そして電話の代理を依頼する人と常連参加者の取引が潜んでいると考えられる。

西アフリカのマリやベナンには穴の空いた土器壺を皆で手を合わせて支えることであふれる水を保つ像がたつ。「独立」や「民主主義」のシンボルとなったそれらは人々のあいだの協力の大切さを意味し、手をさしだす参加が求められる。デモクラシーは欧米のロジックの適用ではなく、暮らしに身近な壺の表現で伝えられなくてはならない。

「朝の不満」は聞き手の参加がデモクラシーを進展させると呼びかける。ラジオは人々にもっとも身近なメディアであり、携帯電話で参加し、その声が他者に届くことで、さらなる人々の参加を促すパブリックなメディアともなりうる。

人々とジャーナリズムのつながりの復活を目指す欧米的状況と異なり、そこではメディアとのかかわりやジャーナリズムのあり方じたいが聴衆=民衆をまきこんで試行錯誤されている。いわば、ジャーナリズムへの参加をとおしてパブリックなるものが絶えず再構築されているのが、ベナンのメディア状況といえる。それはさまざまな脅威に抗して実践的、戦略的である意味で、すでにプラグマティックでさえある。

M氏の実践のように、参加番組には、ある種の暴露趣味や代行ビジネス、自己顕示などをまじえつつ、さまざまな言論が交錯する場が生じている。こうした場は、公共圏を説明する際の理性的討議や規範性の重視にはそぐわない。

だが、ベナンのメディア状況を理解するには恐れや喜びなどの感情や不可視の駆け引き、取引きという実践性をみてゆくことは避けられない。こうした視座こそが、人々の側からのメディアの場やデモクラシーのありかたを理解し、また私たちのデモクラシーを再考する鍵となるのではないだろうか。

参考文献

・羽渕一代・内藤直樹・岩佐光広(編)2012 『メディアのフィールドワーク─アフリカとケータイの未来』、北樹出版

・林香里 2014 「ポスト・マスメディア時代の”ジャーナリズム”研究─デジタル時代における「公共圏の構造転換」の可能性とリスク」伊藤守、毛利嘉孝編『アフター・テレビジョン・スタディーズ』、せりか書房、71-89頁

・Afrique Contemporaine 2011 Les Afriques médiatiques. no.240. Bruxelles: De Boeck s.a.

・Fardon,Richard. & Graham Furniss 2000 African Broadcast Cultures. James Currey Publishers

・Ocwich, Denis 2010 “Public journalism in Africa: trends, opportunities and rationale.” Journal of African Media Studies Vol.2(2):241-254

・Tudesq, André-Jean. 2002 L’Afrique parle, l’Afrique écoute. Paris: Karthala.

プロフィール

田中正隆

1967年生まれ。高千穂大学人間科学部准教授。一橋大学大学院博士課程修了。博士(社会学)。おもに仏語圏西アフリカ(ベナン、トーゴ、セネガル)での伝統宗教、政治、メディア、民主化以降の社会変動について関心をもち、調査研究を進めている。主要著書に『神をつくる─ベナン南西部におけるフェティッシュ・人・近代の民族誌』(2009年、世界思想社)、論文に「Medias,Elections and Democracy : A comparative study of presidential elections in modern Benin」『高千穂論叢』47-2号(2012年)、「ジャーナリストと生活戦略―民主化以降ベナンにおける人とメディアの関わり」『文化人類学』77-1号(2012年)、「メディアをめぐる公共圏の検討―ベナンの視聴者参加番組の事例をとおして」『国立民族学博物館研究報告』40-1(2015年)などがある。