2014.12.24

薬物依存症は罰では治らない

ヤキを入れられたとき、どんな気分になりましたか?

わが国では、第二次大戦後より60年あまりものあいだ覚せい剤の乱用問題が続いてきました。覚せい剤は、覚せい剤取締法によって規制されている違法薬物です。そのせいで、一般の人たちはもとより、精神科医のような専門家のあいだでも、薬物依存症は医療的ケアを要する「病気」ではなく、取り締まりの対象となる「犯罪」と見なす人がいまだに多い現状にあります。

しかし、薬物依存症を犯罪として処罰するだけでは限界があります。かつて私は、ある刑務所で「薬物依存離脱教育プログラム」に携わっていました。プログラムは覚せい剤取締法の累犯者を対象とした、1クール12セッションのグループ療法であり、毎回、初回のセッションを私は担当していました。

私は、セッションの冒頭で必ず次のような質問をすることにしていました。

「このなかで、これまで覚せい剤のことで、親、兄弟、友人、恋人、親分、兄貴といった人たちから、『ヤキ』を入れられたことのある人、手を挙げてください」

すると、毎回必ず、プログラムに参加者の全員が手を挙げてくれました。あたりまえですね。なぜなら、受刑者はいずれも覚せい剤取締法の累犯者です。家族や恋人、友人にしてみれば、「いい加減にしろ!」と怒り心頭となる場面が多々あったことでしょう。しかし、それが歯止めとはならなかったことは、彼らが刑務所にいるという事実によって証明されています。

さらに私は受刑者たちに対して質問をたたみかけました。

「それでは、ヤキを入れられたとき、どんな気分になりましたか?」

すると今度は、さすがの受刑者たちも、うつむいたまま隣の受刑者を横目で見ながら沈黙しているのが常でした。あるいは、怖い顔をして同席している刑務官の存在を気にしていたのかもしれません。

しかしあるとき、一人の受刑者が私の質問に答えてくれたのです。

「余計にクスリをやりたくなりました」

そして、この勇気ある発言に触発されて、他の受刑者たちも続々と、「自分もそうでした」という告白をはじめたのです。

私の質問は、完全に確信犯的なものでした。自らの臨床経験から、再使用によって最も失望しているのは、誰よりも薬物依存症者自身であることを知っていたからです。問題は、ひとたび依存症に罹患した脳は、「また使ってしまった」という自己嫌悪と屈辱感を自覚した瞬間に、「とてもシラフじゃいられない」と感じ、脳にインプットされた覚せい剤渇望のスイッチをONにしてしまうのです。

なかには、「こんな自分は消えた方が世の中のためだ」などと考え、死のうとしていつもの何倍もの覚せい剤を注射する者もいます。「余計にクスリをやりたくなった」とは、要するにそういう意味なのです。それで、結局また覚せい剤を使ってしまうわけです。

いかなる理由からであれ、薬物を使えば使った分だけ進行するのが依存症です。そういう意味では、「ヤキを入れた」周囲の思惑とは裏腹に、周囲はその人が覚せい剤を使うのを促し、依存症をさらに重症化させるのに一役買ったことになります。このエピソードが何を意味しているかわかりますか? そう、薬物依存症は罰では治らないということです。

地域における医療的資源拡充の必要性

わが国では、覚せい剤取締法違反によって刑務所に服役する人の数は年々増加しています。しかし実は、こうした統計上の増加は、同じ人が何回も繰り返し逮捕され、そのたびに服役期間が延びていることによって生じているものです。

なぜこのような事態が生じるのでしょうか。それは、彼らが薬物依存症に罹患しているからです。それならば、刑務所や保護観察所といった司法機関でしっかりと薬物依存症に対する治療プログラムを実施すればよいのでしょうか。

もちろん、司法機関でのプログラムは大切です。先のエピソードからもわかるように、すでに数年前より、刑務所では依存症に対する治療プログラムを実施していますし、昨年より保護観察所でもプログラムの提供が始まっています。

しかし、私はそれだけでは不十分であると考えています。それは決して、刑務所や保護観察所のプログラムに問題があるからではありません。海外の薬物自己使用犯の再犯防止に関する研究では、「薬物事犯の再犯防止には、刑罰よりも地域内での治療が有効」、あるいは、「薬物依存症からの回復は、地域内でのケアを長く続けるほど効果的である」という知見が明らかにされています。そして私も、自身の臨床経験から、覚せい剤依存症の人が最も再使用しやすい時期は、刑務所出所直後、あるいは保護観察終了直後であるという印象を持っています。

このことは、刑務所や保護観察所でどんなにかすばらしい治療プログラムが提供されたとしても、法的な縛りから解放されたあとにも、そのプログラムが地域で継続されなければ効果がないことを意味しています。いいかえれば、薬物依存症の治療は「貯金することができない」性質のものであり、出所後、そして保護観察終了後にも、地域で継続されなければほとんど意味がないのです。

ここにわが国の問題があります。わが国における地域の支援資源は深刻に不足したままです。薬物依存症専門医の数はいまだに両手の指で足りるほどしか存在せず、薬物依存症に特化した治療プログラムを持つ専門病院はほとんどなく、アルコール依存症のプログラムを用いていたり、薬物による幻覚・妄想の治療だけ終えたら、ダルク(DARC)などの民間リハビリ施設に丸投げしたりしている現状です。

もちろん、自助グループや民間リハビリ施設の役割は非常に重要です。しかし、薬物依存症の当事者も十人十色であり、こうした社会資源が合う人は限られています。また、こうした当事者の手による民間の支援機関を外側から支援し、緊急時に医療的ケアを提供する機関が必要です。何よりもこれらの社会資源以外に選択肢のない、というわが国の現状が問題です。地域における薬物依存症に対する医療的資源の拡充は、喫緊の課題なのです。

新しい薬物依存症治療プログラム

わが国の薬物依存症に対する支援資源を拡充していくには、数少ない専門医に頼らずとも実施できる、簡易な治療プログラムの開発が必要です。たとえば、ワークブックとマニュアルを用い、短期間の研修を受ければ、医師以外の援助職でも実施できるようなものが望まれます。

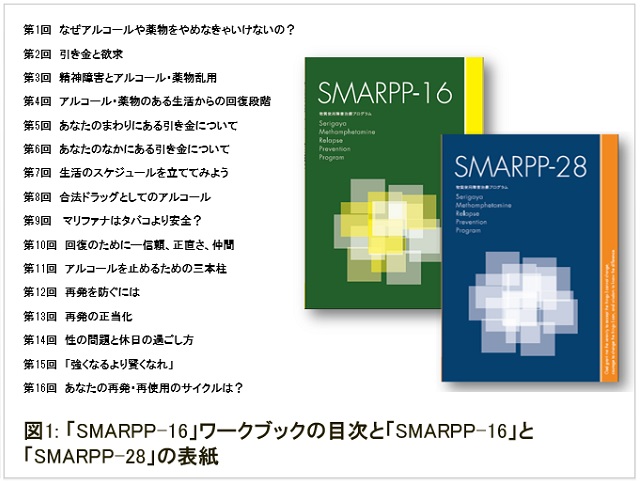

そのような問題意識から、2006年より、私たちは、神奈川県立精神医療センターせりがや病院(以下、せりがや病院)をフィールドにして新たな薬物依存症治療プログラムの開発に着手しました。それが、せりがや覚せい剤依存再発防止プログラム (Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program; SMARPP)だったのです(図1)。

このプログラムを開発する際に私たちが参考にしたのが、米国西海岸を中心に広く実施されている依存症治療プログラム『マトリックス・モデル』でした。マトリックス・モデルを参考にしたのは、以下の2つの理由からでした。一つは、マトリックス・モデルは、特にコカインや覚せい剤といった中枢刺激薬の依存症を念頭に置いて開発されたものであり、その点がわが国の実情ともマッチしていました。

もう一つは、認知行動療法的志向性を持つワークブックを用い、マニュアルに準拠した治療プログラムであったという点です。これならば、薬物依存症の臨床経験をもつ者がきわめて少ないわが国の現状においても導入できる可能性が高い、と考えたわけです。

私たちのプログラムの最大の売りは、薬物依存症患者が「次も来たい」と思うような雰囲気作りにあります。つねに患者の来院を歓迎し、患者の好ましい行動には「報酬」を与えます。たとえば、毎回プログラムに参加するだけで、患者にはコーヒーと菓子を用意され、お茶会さながらの雰囲気です。そして、1週間をふりかえり、薬物を使わなかった日については、各人のカレンダー・シートにシールを貼ってあげ、プログラムが1クール終了すると、賞状を渡します(写真1)。

また、毎回実施される尿検査(その結果はあくまでも治療的対応にのみ用い、決して司法的な対応には用いません)で陰性の結果が出た場合には、そのことがわかるスタンプを押します。さらに、治療からの脱落を防ぐために、プログラムを無断欠席した者に電話やメールで連絡し、「次回の参加を待っている」というメッセージを入れます。

こうした活動はいずれも、患者に対して、「薬物を使わないことよりも治療の場から離れないことが大事」、「何が起ころうとも、一番大切なのはプログラムの場に戻ってくること」を伝えるためです。

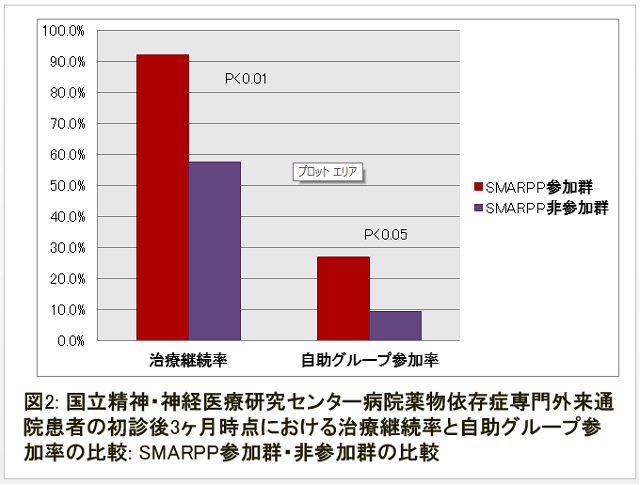

以上のような内容を持つSMARPPの初回試行の結果は、満足すべきものでした。というのも、従来のせりがや病院の外来治療法では、外来に初診した覚せい剤依存症患者のうち、3ヶ月後にも治療を継続している者の割合はわずかに3~4割であったのに対し、SMARPPに導入された群は、治療継続率がつねに7~9割という高い数値を示したからです。

すでに述べたように、海外の多くの研究が、薬物依存症患者の予後を左右するのは治療の継続性です。もちろん、治療を継続しても断薬に至れない人も皆無ではありませんが、同じ断薬できないのであれば、やはり治療を継続している人の方が、逮捕・服役の頻度は少なく、健康被害や社会経済的損失が少ないといわれています。つまり、治療を継続することは、何はともあれ、よいことなのです。

プログラムの広がりとその効果

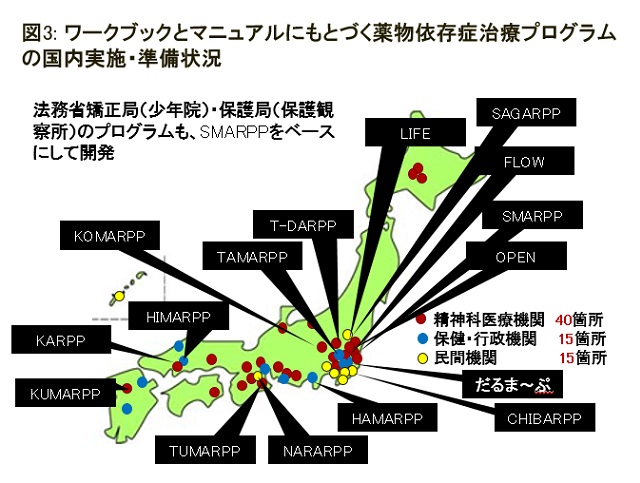

SMARPPの開始から1年後、私が12年前より依存症家族教室の嘱託医を務めている東京都多摩総合精神保健福祉センターでも、SMARPPをサイズダウンした薬物再乱用防止プログラム「TAMARPP(Tama Relapse Prevention Program)」がスタートしました。

さらにその翌年以降、埼玉県立精神医療センター(「LIFE」)、肥前精神医療センター(「SHARPP」)、東京都中部総合精神保健福祉センター(「OPEN」)でも同様のプログラムがはじまりました。

こうしたプロジェクトの多くは、医療機関や行政機関の援助者が地元のダルクと連携して運営されています(例: 栃木県薬務課・栃木ダルク「T-DARPP」、浜松市精神保健福祉センター・駿河ダルク「HAMARPP」、熊本県精神保健福祉センター・熊本ダルク「KUMARPP」など)。

このような共同運営には様々なメリットがあります。何よりもまず、なかなか安定した断薬へと至れない人をダルクにつなげることが比較的容易となります。しかし、それ以上に重要なのは、精神保健福祉センターなどの専門職援助者が当事者スタッフとの共同作業を行うことで、薬物依存症に対する忌避的感情や苦手意識を克服するだけでなく、薬物依存症に対する援助技術の向上も期待できる、という点でしょう。いいかえれば、プログラム実施を通じてプチ専門家を養成できるということです。これは、専門家も社会資源も乏しいわが国にもってこいのプログラムといえます。

2010年以降は、厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業からの研究助成を受け、『薬物依存症に対する認知行動療法プログラムの開発と効果に関する研究』研究班(研究代表者 松本俊彦)を立ち上げ、効果検証と各地への本格的な普及を開始しました。その結果、SMARPPをはじめとする、ワークブックを用いた外来集団プログラムは、治療の継続性を高めるだけでなく、自助グループのような他の支援資源の利用率を高めることが明らかにされました(図2)。また、このプログラムの運営に関与することで、医療機関スタッフの薬物依存症に対する知識や、対応への自信が高まることも証明されました。

2014年5月現在、医療機関40箇所、保健・行政機関15箇所、民間機関15箇所が私たちのプロジェクトに参加し、すでにプログラムを実施、もしくは実施に向けて準備中といった状況にまで展開しています(図3)。さらに、2012年より試行されている、保護観察所や少年院における新しい薬物再乱用防止プログラムも、私たちがSMARPPをベースにして開発しています。これより、司法機関、医療機関、地域の支援機関で一貫した治療プログラムを提供できる可能性が高まったといえるでしょう。

薬物依存症はメンタルヘルスの問題

思い切ったいい方をすれば、薬物依存症は「治りたくない病気」です。どんな治療意欲があるように見える薬物依存症患者でも、本音は、「本当は薬物をやめたくないが、逮捕されたり、健康に害があったり、家族から見はなされたりするのは嫌」だから、かろうじて治療を続けています。治療意欲はたえず揺らぎ、移ろいやすいのです。だからこそ、治療プログラムは「継続性が高い」ものであることが必要なのです。

これまでほとんどの精神科医療機関は、薬物依存症患者を「招かれざる客」と見なしてきました。しかし、もはやこれ以上、精神科医療機関が薬物依存症患者を「犯罪者」として避けることはできません。なぜなら、薬物依存症臨床の現場で問題の薬物は、覚せい剤から、「睡眠薬・抗不安薬」や、脱法ハーブなどの「脱法ドラッグ」といった、「取り締まれない薬物」へとシフトしています。このことは、薬物依存症はれっきとした病気であり、メンタルヘルス問題の一つとして考えるべき時代になっていることを意味します。

私は、国内各地の医療機関、保健機関にこのSMARPPが広がることを心より願っています。

・参考文献

松本俊彦, 小林桜児, 今村扶美: 薬物・アルコール依存症からの回復支援ワークブック. 金剛出版, 東京, 2011.

サムネイル「drugs」Matt Westervelt

プロフィール

松本俊彦

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部 部長。平成5年佐賀医科大学医学部卒業後、神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科などを経て、平成22年より現職。医学博士、精神科専門医、精神保健指定医、精神保健判定医。近著に『自傷・自殺する子どもたち』(合同出版, 2014)、『アルコールとうつ、自殺――「死のトライアングル」を防ぐために』(岩波書店, 2014)、『自分を傷つけずにはいられない 自傷から回復するためのヒント』(講談社,2015)、『もしも「死にたい」と言われたら――自殺リスクの評価と対応』(中外医学社, 2015)など。