2015.10.26

保護者の所得は学力にどれほど影響があるのか?

文部科学省が実施した保護者調査のインパクト

専門家会議による議論を受けて、2013年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)では、毎年実施される本体調査とあわせて、多様な観点から学力に影響を与える要因を分析する「きめ細かい調査」が実施された。

この調査は、(1)経年変化分析調査、(2)保護者に対する調査、(3)教育委員会に対する調査から構成されている。なかでも人びとの注目を集めたのは保護者を対象にした質問紙調査で、そこで得られたデータを用いた調査報告書が2014年・2015年に公開されている(リンク先は容量の大きいPDFなのでご注意ください)。

なぜこの調査結果が着目されたのか。やや遠回りになるが、その背景を整理してみよう。

90年代後半にいわゆる「学力低下」論が社会問題化し、2000年代以降には日本でも保護者の社会経済的地位(SocioEconomic Status:SES)を把握し、それが学力に与える影響を検討する研究が本格的に展開するようになった。

学力を論じる際の問題関心は、a)水準をめぐる問題と、b)格差をめぐる問題に大別できる。学力低下論争の口火を切った『分数ができない大学生』(岡部・戸瀬・西村編、東洋経済新報社、1999年)のタイトルからも窺えるように、論争が生じた当初は、理数離れや受験科目の減少などに起因する大学生の学力水準の低下が問題視されていた。

その後、初等中等段階でも学力が低下しているのではないかという声が広がるなか、苅谷剛彦に代表される教育社会学者たちが小中学生を対象に複数時点で実施された学力調査データを用いて、80年代と比較すると学力水準の低下だけでなく格差が拡大する傾向を明らかにした。(注)

(注)苅谷・志水編『学力の社会学』岩波書店、2004年。ただし、ここで指摘された水準低下・格差拡大は日本におけるトレンドで、国際的にみると日本は学力の水準が高く・格差が小さい国に位置することに留意する必要がある

かれらの研究を嚆矢に、格差問題として学力問題を捉える視座から保護者のSESが学力に与える影響を検討した研究が蓄積されてゆく。

しかしながら、これまで日本国内で実施されたSESと学力の関連を問う調査はいずれも特定の地域を対象にしたものが主であった。複数のエリアを対象にし、それぞれの地域を比較する研究(お茶の水女子大学が実施したJELS:Japan Education Longitudinal Study[青少年期から成人期への移行についての追跡的研究])などはあるものの、全国を代表するサンプルを抽出して実施された調査は文部科学省が実施した「きめ細かい調査」(保護者調査)が初めてである。

PISAやTIMSSなどの国際的に実施される学力調査は、各国を代表する標本を得るようにデザインされているが、保護者の情報は児童生徒の質問紙調査を通じて入手した間接的なものである。

児童生徒を介して入手した保護者のデータについても学歴・家庭の文化的・経済的資源が中心で、それ以外の多様なデータ、例えば子どもとの関わり方などを把握しているわけではない(保護者を対象にした質問紙調査は任意選択で、日本では実施されていない)。

文部科学省が実施した保護者調査は、保護者の学歴と収入を直接尋ねており、より精度の高いデータを用いて保護者のSESと学力の関連を検討できる設計になっているだけでなく、子どもとの関わりなど保護者の子育て・教育について詳細な情報を集めており、様々な分析が可能になっている。

もうひとつ重要な点は、文科省が調査を実施することで、その結果に対して応答が求められることである。全国学力テストには、文部科学省が学校設置管理者の協力を得て実施する行政調査としての側面があるので、所得格差と学力格差に密接な関係があるという結果は国も公認せざるを得ない(したがって何らかの対応を迫られる)ことがらとして受けとめられる。

「保護者の社会経済的な地位が子どもの学力形成に影響を与える」という主張は、すでに多くの人びとが日常の生活体験のなかで実感しているもので、それ自体に新味はない。

今回の調査結果のインパクトは、こうした実感が全国を代表するデータによって裏付けられたこと、この調査がもつ性格上、そこで得られた結果に対して行政が応答を迫られる点にある。

学力問題が「再発見」された背景

社会的な属性が学力に与える影響の検討は、欧米の教育社会学ではメインストリームをなしてきた。しかしながら、日本においては同和地区の子どもたちを対象にした学力調査など、苛烈な差別を受けた社会的マイノリティを対象とした調査を除き、今世紀に入るまで研究の蓄積がほとんどなされてこなかった。

その理由は、以下の三つに整理できる。

第一に、1960年代に実施された全国学力テストの是非をめぐる政治的な対立が先鋭化し、その後は大規模な調査を実施して学力データを入手することが困難な状況が近年まで継続したということがある。

第二に、日本では高度成長を契機に義務教育終了後の進学者が急激に増加し、多くの人びとが試験による選抜に巻き込まれるとともに、入試難易度で序列化された高校教育システムが確立したという歴史的な経緯がある。急速な教育拡大を経験したために、教育における平等と公正を論じる際に、教育機会の均等や入試による選抜をめぐる問題に研究者の関心が集中した反面、社会学的な学力研究が手薄になってしまった。(耳塚寛明編『教育格差の社会学』有斐閣、2014年)。

第三に、上記の変化とも関連するが、多くの人びとが長期にわたる教育を受けることを望み、また、そのことが一定程度可能になる大衆教育社会が成立するなかで、階層などの社会的なカテゴリーと結びつけて能力差を問題にする議論が後景に退き、生徒に差別感を与えない教育こそが平等な教育だという認識が浸透したことを指摘できる(苅谷剛彦『大衆教育社会のゆくえ』中央公論社、1995年)。

社会的カテゴリーが能力差を生み出すメカニズムを明らかにするために保護者の属性を問う研究は、そもそもそのような情報を集めること自体が「差別感」を喚起するとされ、日本型の平等観に抵触してしまう厄介なものとして受け止められやすい。

プライバシー保護意識の高まりや、保護者の属性は学校ではコントロール不可能だという認識(それを知ったところで学校に出来ることはない、という見解)もあいまって、学校現場では調査で保護者の学歴や職業、収入などを明らかにすることに対する忌避感がいまなお根強いのである。

研究者の関心と現場の関心との乖離、そしてそれを埋めるための取り組みが研究者の側に弱かった点が、学力調査の進展を妨げてきた面は否定できない。

経験的なデータを用いた学力形成に関する社会学的な研究の展開を阻害していた状況は、2000年代以降に大きく変化した。学力低下論の社会問題化を受けて「確かな学力」路線に政策目標の強調点を変更した文部科学省は40年近いブランクを経て2007年度から悉皆の全国学力調査を再開した。

さらに、研究上の文脈も変化した。ほぼすべての若者が高校に進学する状況が成立してかなりの年月が経過し、今日では専門学校等を含めると8割の人びとが中等後の教育機関で学ぶようになった。

他方で大学へのアクセスにおいては進学/非進学の壁がいまなお残っており、経済の長期停滞を背景に、大卒/非大卒の学歴の違いが社会的な階層の分断線として機能する可能性も指摘されている(吉川徹『学歴分断社会』ちくま新書、2009年)。学歴成熟社会・ポスト大衆教育社会における階層再生産メカニズムを解明する新たな課題が浮上している。

これらの変化のなかで、従来から重視されてきた教育機会の均等・入試による選抜をめぐる問題に加え、日本においても選抜過程で重視される学力の形成そのものを明らかにする必要性が増している。これに加えて近年は大規模な学力調査が実施されることによって、経験的なデータを用いた社会学的な学力研究を展開する条件が整ったのである。

なにが学力を規定するのか?:社会学的なアプローチの特徴と学力形成のメカニズム

こうして日本でも学力に関する実証的な研究が蓄積されつつある。それではどのような要因が、子どもたちの学力の形成に影響を与えているのだろうか。

学力に影響を与える要因は複雑で、様々なアプローチから研究がなされている。一卵性・二卵性の双子を比較して遺伝と環境が学力に与える影響を弁別する心理学的な研究や、教師の質やクラスサイズなど、学校教育に投入した資源がどのような成果を生み出すのかを示す教育生産関数を推計する、あるいは特定の政策が学力に与える影響を厳密に把握しようと試みる経済学的な研究などがその一例である。

これらの知見に学びつつ、教育社会学者の多くは主に、a)子ども自身では選ぶことができない所与の要因のうち、b)遺伝的特性のように個人に内在するとみなされるもの以外の、c)社会的な属性、具体的にはエスニシティ・ジェンダー・階級(階層)といった集合的なカテゴリーに区分されること(あるいはその組み合わせ)が学力形成に与える影響に着目する。

なぜそこに焦点を当てるのか。周知のように、近代以降の教育の社会的な機能のひとつは、選抜を通じた地位の配分である。各人の能力を把握し、それに応じた地位に人びとを割り振ることが(より厳密にいえば地位を配分する際に活用できる能力シグナルを付与することが)学校教育に期待される。

「生まれ」によって地位が決まる身分制と比較すると、その人の能力と努力がものをいうメリトクラシー(業績主義・能力主義)はより公正な仕組みだといえる。しかしながら、何らかの経路で子どもの社会的な属性が学校で測定される能力、すなわち学力を左右するとすれば、それは身分制と変わらないものになってしまう。しかもそうなると、見かけのうえでは公平な選抜がなされたことになってしまう。

言い換えると、権力・財・威信などの資源を多く持つ者が、自らの子どもが教育を通じた選抜で有利になるように働きかけたとしても、その作用が隠蔽され「もともとの能力が優れているのだから、高い地位に就くのはもっともだ」と誤認されてしまうのである。

こうした事態を避けるために、くじ引きを用いるなど運のみで選抜する方法もあり得るが、その場合は能力・適性に応じた最適な人材配分に失敗し、能力向上へのインセンティブも阻害されるおそれがある。

効率性と平等性をそれなりに満たし、多くの人びとから一定の支持を得ている選抜の原理はいまのところメリトクラシーしかないので、わたしたちは能力・業績に基づく地位の配分に身分制が密輸入されないように、属性が能力形成に与える影響を把握し、それを緩和・是正する手立てを講じなければならない。教育社会学者による学力研究が社会的な属性に着目するのはそのためである。

それでは、社会的な属性はどのように学力に影響を与えるのだろうか? これまでの研究では、主に三つの経路が指摘されてきた。

第一に、家庭の文化的な環境が、学力の形成に強い影響を与える。学校で伝達される文化と子どもたちが家庭で身につけてきた文化との間の距離は、教育上の達成を左右する。その理由は次のように説明されている。

学校で伝達される文化や授業場面で要請されるコミュニケーション様式になじみがない子どもは、授業場面でなにを求められているのか、また、どのようにすれば教師から評価されるのかを的確に捉えることが難しい。かれらは学校でうまく学ぶすべを持っていないことが多いため、学力を首尾良く身につけることが困難な状況におかれる(バジル・バーンスティン『〈教育〉の社会学理論』法政大学出版局、2000年)。

また,勤勉さや将来のために今を犠牲にする姿勢を重視するなど、独自の特徴を持つ学校文化とは異なる論理を有した文化的な背景のもとで育つ子どもたちは、学校の論理に反発し、学業達成をめぐる競争から進んで離脱する者がいる(ポール・ウィリス『ハマータウンの野郎ども』ちくま学芸文庫、1996年)。もともとの頭の良し悪しとは別に、当然ながらこうした子どもたちの学力は低くなる傾向がみられる。

学力データを用いた実証研究では、保護者の学歴や職業、そして子どもに期待する最終学歴が、学力テストの得点や、学力の形成を支える条件である学習時間・学習態度に影響を与えることが明らかにされている。

保護者の職業は後に述べる経済的な要因とも密接に結びついているが、高学歴者や特定の職業、とりわけ管理職・専門職などの上層ホワイトカラー職に従事している保護者は、自らと同様の地位を子どもが獲得するためには教育を受けて一定の学歴を身につける必要があるために、子どもが幼少のころから学校で成功するための教育的な配慮を行うことが多い。

例えば本論考の冒頭で紹介した文科省の保護者調査報告書2014年版では、SES別に保護者の子どもとの接し方を比較している(2014年版報告書、p.68)。その結果をみると、「人の気持ちが分かる人間になること」を重視する、「子どもが悪いことをしたらきちんと叱っている」などといった、子どもが社会性を身につけることに関する質問項目や、学校での出来事や日常生活について子どもと会話するかどうかを聞いた項目ではSES間に大きな違いはみられない。

ところが「子どもが小さいころ、絵本の読み聞かせをした」、「子どもに本や新聞を読むようにすすめている」、「子どもと読んだ本の感想を話し合っている」、「英語や外国の文化に触れるよう意識している」など、読書に関わる活動を中心とした学校で推奨される文化的な活動の有無を尋ねた質問についてはSES間の差が大きく、社会経済的な地位が相対的に高い保護者ほどこれらの活動を積極的に行う傾向が認められる。なお、これは後で再び触れるが、読書に関わる活動はSESの影響を統制したあとでも学力を押し上げる一定の効果があることが明らかになっている。

第二に、経済資本が学力の形成に影響を与えるメカニズムがある。高い学費を必要とする私立学校が普及し、進学実績をあげるようになると、そこに通うための学費を支弁するゆとりがある家庭の子どもたちは、教育に投資して学力を身につける機会を得ることが可能になる。塾などの民間が供給する学校外教育サービスの普及・拡大も同様に、経済資本を学力に転換するしくみである。

冒頭で紹介したJELSを用いた分析では、大都市近郊に位置するAエリアと比べると、東北地方の小都市・Cエリアで得られたデータでは父学歴が小6時点の学力に与える影響力が弱く、受験塾への通塾が学力に与える効果はほとんど見られない(耳塚寛明「小学校学力格差に挑む」『教育社会学研究』第80集、東洋館出版社、2000年)。

この知見は、経済上の格差が学力に差をもたらすためには一定の条件、ここでは学校外教育サービスの普及の度合いがある閾値を越える必要があることを示している。地域によって教育機会の供給構造や公立・私立間の威信の序列に違いがあることが、経済的要因が学力形成に与える影響の地域差を生み出している。

また、OECDによる国際比較の統計で明らかにされているように、日本はGDPや一般政府総支出に対する公財政教育支出の割合が他国と比べると低い(Education at a Glance 日本版カントリーノート[PDF]/Education at a Glance 2014[全文:英語版])。

日本はとりわけ高等教育段階における家計負担が重く(つまり学費が高く)、それをカバーする奨学金制度も貧弱という特異な国である。保護者の有する経済資本の多寡は、初等・中等教育段階においては学校外教育サービスの利用→私立の一貫校への進学という経路を利用できるかどうか、高等教育段階では進学の障壁となる高い学費を支弁できるかという点で、子どもの学歴とその基盤である学力の形成に影響を与えているのである。

なお、教育にどの程度投資するのか、あるいは奨学金・教育ローンを利用するかどうかについての考えは、保護者の文化的な背景と密接に関連している。例えば学歴が相対的に低い保護者は、子どもが大学に進学することに重要な意義を感じない傾向がある。あるいは「女性に教育は不要」といったジェンダー規範を持つ親は、女児への教育投資を控えてしまうことになるだろう。逆に、自らのキャリア形成に学歴が重要な役割を果たした職業に従事している保護者は、積極的に教育に投資する可能性が高い。

また、外国にルーツのある子どもの場合は、保護者のエスニック・バックグラウンドによって学校教育の意味づけや教育投資のあり方が変わってくる。学歴の効用をどの程度見積もるのかは、出身国の教育制度のあり方やそこで標準的とみなされる就学行動によっても異なるからである。

つまり、かりに経済的な状況が類似していたとしても学歴・職業・エスニシティなどの属性要因の影響を受け、「学費を出すことは可能だが、進学に意義を感じず投資を差し控える」事例、あるいは逆に「無理をしてでも教育に投資し、高い学歴を取得することを期待する」事例があり得るのである。

子どもの教育費をどのように負担するのかは、経済的な要因と文化的な要因の両者が組み合わさるなかで決まる。しかしながら、所得格差が学力格差につながる問題を議論する際には、経済上の制約に注目が集まる傾向がある。

そのこと自体は間違いではないが、所得格差が学力差を生み出すメカニズムを詳細に把握するためには、文化的な背景が経済的な制約にどのような影響を与えるのかを考慮しなければならない。

最後に学力形成に与える第三の経路として、同じ社会的属性を持つ子どもたちが集まることで生まれる「ピア効果」を指摘できる。ピア効果は社会的な属性に限らず、能力や意欲の高い(低い)者が多いグループでも生じる効果だが、これまでの研究では総じてSESが相対的に高い保護者の子どもが多く在籍しているほど学力が高くなる傾向が指摘されている。

保護者の影響を受けて成績がよく勉強に熱心な子どもが数多くいる教室や学校には学習に集中する雰囲気が生じ、勉強が苦手な子どもも課題に取り組むよう促されることが予想される。

逆に、家庭が落ち着かず生活を送るうえで様々な困難があるために、学習に集中することが難しい子どもが多いと、効果的な学習活動の成立以前に、授業規律を維持することも困難になってしまうだろう。

ピア効果そのものは、必ずしも社会的な属性と結びついているわけではない。しかしながら、学校教育では集団を単位に教授学習活動を行うので、保護者の社会的な属性は直接その子どもに対して影響を与えるだけではなく、集団的な次元で(つまりピア効果を経由して)学力の形成に影響する。

ここで重要な点は、所得格差や文化的な背景に起因する格差が学力の形成に与える影響には、個人レベル/集団レベルの二つの次元があることである(集団レベルについては、これを学級レベルと学校レベルに区分する場合もある)。後者の側面を実証的に把握することは、学校選択制を導入するか否か、能力別学級編成を推し進めるかそれとも能力混成学級を導入すべきか、といった学校・学習集団の組織化のあり方が学力の水準向上や格差是正にどう役立つのかという問題を考える際に重要になってくる。

学力データをどう読むか

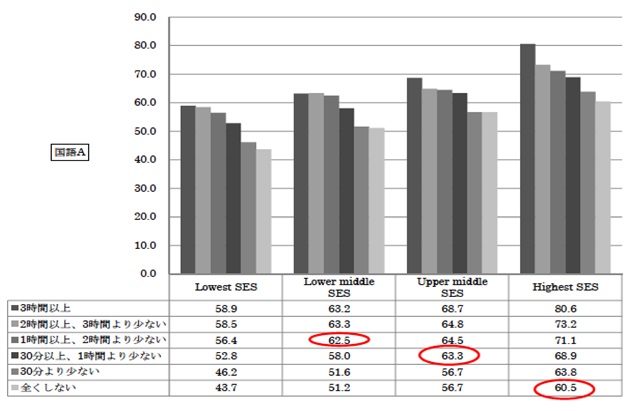

学力調査の結果は研究者のみならず、それ以外の人びとの関心を集める。2014年版の保護者調査の報告書では、SES別に学習時間と学力との関係を示したデータが注目を集め、「衝撃! 貧乏な子どもがいくら勉強しても遊んでいる金持ちの子より成績が悪いとの驚愕データが」という見出しの記事がWeb上で配信された。記事では図そのものは示されていないが、文中で示されたデータの数値から、以下の図を参照していることが分かる。

図表1 社会経済的背景別、学習時間と国語A問題正答率の平均値(小6)

出典:お茶の水女子大学「平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」(2014年3月)p.88

記事では「貧しい家庭の子どもがいくら勉強しようとも、裕福な家庭で全く勉強しない子どもに学力が劣るという衝撃の”事実”」を示すものとして、この結果が解釈されている。

確かにこのように読めなくも無いデータが報告書では示されているが、私自身は以下に述べる理由から、誤解をまねく表現ではないかと考えている。上記の記事が言及した報告書の一部を例にあげながら、SESと学力の関連を示すデータをどう読むのが妥当なのか、いくつか基本的なポイントを示してみたい。

第一に、データを読むときにはそこで用いられる変数(尺度)がどのような手順で構成されているのかを確認する必要がある。2014年報告書の第1章では、SES尺度を算出する方法が説明されている。

SES尺度は、保護者質問紙で得られたデータのうち「家庭の所得」「父親学歴」「母親学歴」の三つの変数を標準化し、その平均を出すことで算出されている(3つの変数のどれかが欠けている場合は残りの変数を用いて平均を算出している)。ここでいう標準化とは平均との差を標準偏差で割り、平均0、標準偏差1の得点に換算する操作で、そうすることで単位が違うデータを比較したり合成したりすることが可能になる。

SESは父母の学歴(教育年数に換算)と税込みの世帯年収を合成した変数なので、「貧しい家庭」(貧乏な子ども)「裕福な家庭」(金持ちの子)と表現されているように、所得のみを基準に集団を比較しているわけではない。

もちろん、SES尺度得点が小さい保護者は学歴が低く、所得も少ない傾向があるので間違いではないが、もともとの意図として、文化的・経済的な影響を総体的に捉えるためにSES尺度を算出しているので、所得格差のみを強調するのは妥当ではないだろう。

この点は記事の書き手も自覚しており、SESは「世帯所得と父母の学歴を合成した指数」だと明記しているが、そのすぐ後に「最高所得層」「最低所得層」と、SESがあたかも経済的な要因のみを代表する尺度だと誤解をまねく表現を用いている。読み手に分かりやすくする工夫かもしれないが、分析に用いられた尺度が何を捉えているのかは正確に伝えるべきである。

第二に、学力データを検討する際は平均値だけを取り上げるだけでは不十分で、分布を参照する必要がある。平均値は集団の特性を1つの値に縮約して示す便利な指標だが、平均だけをみると対象の特性を見誤る危険性がある。

例えば10人のグループを対象に学力テストを行った場合に、すべての対象者が10点だった場合も、1人だけが100点で他の人が0点だった場合も、平均点は同じ10点になってしまう。これは架空の例に過ぎないが、平均値だけで集団の特徴をつかもうとすると、分布の違いをはじめとする他の特性を無視してしまうことになる。

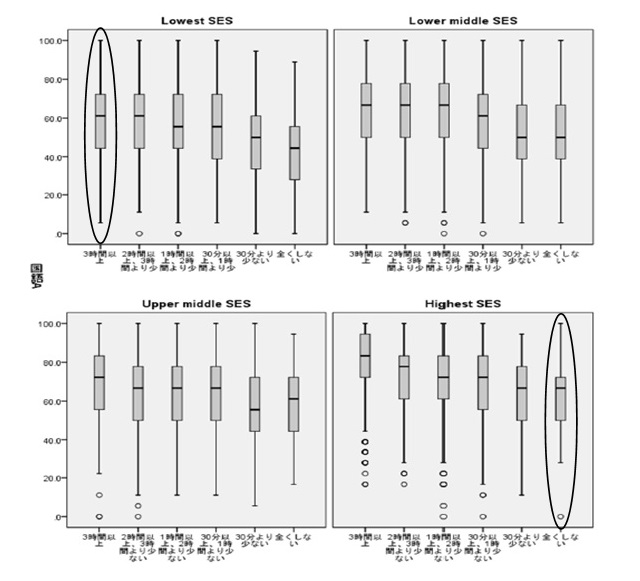

本稿の冒頭で学力問題は水準問題と格差問題に大別できると述べたが、格差をめぐる問題を論じる場合は、特に分布(ばらつき)の度合いが重要になる。報告書では平均を比較したあとに、「箱ひげ図」を示して分布について検討している。

図表2 社会経済的背景別、学習時間と国語A問題正答率の箱ひげ図(小6)

出典:お茶の水女子大学「平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」(2014年3月)p.93 [図表の配置を一部改変・加工している]

箱ひげ図は「箱」と「ひげ」を用いてデータの分布を示す方法である。図2ではSES別・学習時間別にグループを分けて、小6・国語A得点の分布を箱ひげ図で示している。

以下で、図の見方を説明したい。箱の中の線は中央値を示す。先の架空の例からも分かるように、平均値は外れ値(極端に大きい・小さい値)があると大きく変動してしまうので、箱ひげ図では集団の特性を代表する値として外れ値に強い中央値(集団の真ん中に位置するケースの値)を用いている。

箱の下端は第1四分位(最小値から数えて全体の25パーセント目[100人の場合は25番目]に位置する値)、上端は第3四分位(75パーセント目に位置する値)を表す。厳密にはやや異なるが、中央値を基準に上位と下位にグループをふたつに分けたときに、下位グループの中央に位置する者の値が第1四分位、上位グループの中央に位置する者の値が第3四分位と理解すると分かりやすい。

なお、箱の幅はIQR(interquartile range:四分位範囲)と呼ばれており、箱の中に全体の半分の人びとの値が含まれる。箱が長いと分布のばらつきが大きく、短いと特定の範囲内の値を示すデータが多い(ばらつきが小さい)ことを意味し、箱の長短を見ることで、直感的に集団の分布の特徴をつかむことができる。

「ひげ」は分布の裾野、つまり分析対象となる集団の半数が位置する範囲(箱)を超えた観測値の広がりを表現したものである。「ひげ」を作成する際にはIQRの1.5倍の長さをひとまず暫定的な範囲とし、実際に測定したデータがその範囲内に収まる場合はそれぞれの上限・下限まで箱の上端・下端から線を延ばして作図する。

1.5倍を暫定的な範囲としているのは、データが正規分布している場合、IQRの1.5倍の範囲内に約99%のケースが収まり、そこを越える値をめったにない値(後述する「外れ値」)として把握するためである。観測されたデータは必ずしも正規分布しているわけではないが、通常ならばめったに生じない結果を捉えるためにこの基準が用いられている(ただしひげの長さをIQRの1倍にするなど、別な基準を用いる場合もある)。

例えば、暫定的なひげの長さが上限100点、下限10点の場合、実際のテストの得点分布の上限が98点、下限が8点の場合は実際のひげの長さの上限は実測値の98点・下限は暫定的な値の10点までになり、下のひげの長さを超えた8点のケースを「めったにない値」(後述する外れ値)を示すものと捉える。

箱とひげを作図したあとに「めったにない値」を示したケースを書き込むと、箱ひげ図が完成する。データがひげの範囲を越えてしまった場合は「外れ値」(図では○で標記)、さらにひげの長さの3倍を超えた場合は「極値」(図にはないが*で標記)として別途示される(ただし、外れ値などの標記法は統計分析に用いるソフトウェアによって異なる)。

図2をみると箱とひげの両方が長く、分布にかなりのばらつきがあることが分かる。SESの最も低いグループ(Lowest SES)で「3時間以上」学習するグループと、最も高いグループ(Highest SES)で勉強を「全くしない」グループの箱ひげ図(図の左上と右下:楕円で囲んだ部分)を比べてみると、中央値は後者が高く箱の長さ(IQR)は短いが、二つの箱が示す範囲にはかなりの重なりがみられる。

ひげの下端はSESが高く「まったく勉強しない」グループのほうが短く、SESが高い保護者の子どもたちは全く勉強をしなくても(外れ値を除き)正答率3割を下回ることないが、ひげの上端はいずれも100で、二つのグループとも全問正答者が存在していることが分かる。

平均値のみを比べると努力では埋められない格差が存在するように思えてしまうが、分布をみるとSESの差を努力で埋めているケースがそれなりに存在していることが分かる。図1と図2は同じデータを用いて集団の特性を表したものであるが、図が与える印象は、だいぶ違うのではないだろうか。

報告書では箱ひげ図を検討したあとに、次のように結果を解釈している。

「社会経済的背景別学習時間別に示された「箱」は縦に長い。すなわち同じSESグループに分類され同じような学習時間の子どもで、学力の散らばりが一定程度存在する。先に平均値をもとに「社会経済的背景がLowest SESの児童生徒が3時間以上勉強して獲得する学力の平均値は、Highest SESでまったく勉強しない児童生徒の学力の平均値よりも低い」という知見を提示した。しかし、両グループの学力に散らばりが存在し、また箱に重なっている範囲が存在することは、先の知見が「社会経済的背景がLowest SESで3 時間以上勉強しているすべての児童生徒の学力が、Highest SES でまったく勉強しないすべての児童生徒の学力を下回っている」ことを意味するわけではない。」(2014年版報告書、p.92:強調は原文の下線を太字に変更)

分布に関する情報が提示される事例も出てきているが、学力テストの結果が報道される際には、都道府県別の平均正答率とその順位が大きく取り上げられる傾向が根強い。教育委員会や学校がテストの結果を検証し、授業改善につなげる取り組みを行う際にもこうした「平均値主義」が蔓延している。

平均のみに着目した議論は、学力の状況を的確に把握しているとはいえず、不毛である。こうした状況を少しでもましにするためには、分布に着目することが重要である(注)。

(注)なお、暴力的な平均値主義を乗り越えるもうひとつのやり方としては複数時点の学力の差を「付加価値」として捉え、学力の時系列的な変化に着目する方法があるが、ここでは議論を省略する。

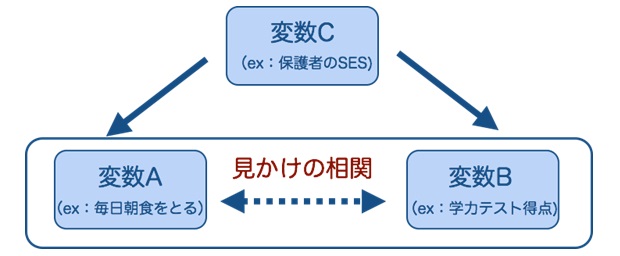

第三に、学力に影響を与える要因の効果を検討する際には、変数を統制して見かけ上の影響を取り除く必要があるが、この点に考慮せずデータを解釈する事例が散見される。

例えば、文部科学省と連携し国民運動の推進をめざす「早寝早起き朝ごはん」全国協議会は、調査データをもとに「規則正しい生活習慣」に学力を高める効果があることを示し、これを根拠に子どもの生活リズムを確立させることの大切さを保護者に呼びかけている。

確かに朝食を食べる頻度と学力の間には相関関係がみられるが、保護者のSESが高い家庭は総じて教育熱心で、子どもの生活リズムを整えるよう働きかけている傾向が強い。そうすると実際はSESが学力を押し上げているだけで、規則正しい生活→学力という影響力は見かけ上のものである可能性がある(図3)。

図表3 疑似相関の例

(筆者作成)

疑似相関が生じてしまう変数間の関係は他にもあるが、こうした見かけ上の影響力を取り除くためには、変数を統制する必要がある。先に示した図表1は、SES別に学習時間と学力の関連性を図示しており、SESを統制したうえで学習時間が学力に与える影響力が検討されている。

ある変数Aが別の変数Bに与える影響を把握するためには、それ以外の条件を一定にそろえたうえで(すなわち変数を統制したうえで)、二つの変数の関連をみてゆく必要がある。図表1ではSES別にグループを分け、各グループで学習時間別の平均正答率を比較することで、家庭的な背景(SES)を統制したうえで残る学習時間→学力の影響を検討しているわけである。

こうしたやり方の他に、多変量解析と呼ばれる手法を用いると、分析に用いた変数をそれぞれ統制したうえで各変数が学力に与える影響力を捉えることが可能になる。

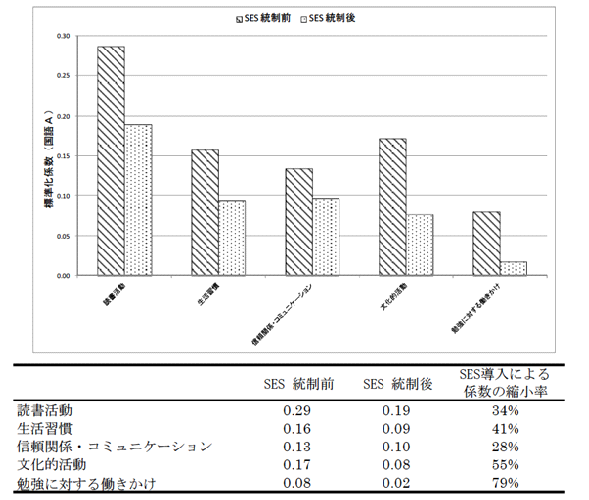

図表4は、多変量解析のひとつである重回帰分析(注)という手法を用い、SESの影響を統制する前後で保護者の子どもへの関与が学力に与える影響力がどのように変化するのかを示したものである。

(注)回帰分析は、従属変数=係数1×独立変数a+係数2×独立変数b・・・係数n×独立変数z+定数という回帰式を設定し、実際に得られたデータをもとにそれぞれの係数を推計し、独立変数(ここでは「読書活動」などの説明要因)が従属変数(ここでは学力テストの得点)に与える影響を検討する分析手法である。

図表4 保護者の関与と学力の関係(小6・国語A)

出典:お茶の水女子大学「平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」p.48

棒グラフと表で示されている数値(標準化係数)は、それぞれの変数が学力テストの得点(図表では小6・国語A問題の正答率)に与える影響を推計し、係数を標準化することで変数間の単位の違いを捨象して比較可能にしたものである。標準化係数の絶対値が大きいほど影響力が強く、正の値は学力をあげる効果を、負の値は逆に学力を下げる効果があることを意味する。図表中の係数の値はすべて正なので、ここで取り上げた変数はすべて学力テストの得点を押し上げる効果があることになる。

図表中の「読書活動」は「小さいころ絵本の読み聞かせをした」「子どもに本や新聞を読むようにすすめている」など、読書を促す活動に関する質問項目6項目の回答をもとに、主成分分析という手法で作成した合成変数である。

「生活習慣」は「子どもが決まった時間に寝かせるようにしている」「毎日子どもに朝食を食べさせている」など、規則正しい生活習慣を確立させる関わりに関する5項目を合成している。「信頼関係・コミュニケーション」(5項目を合成)、「文化的活動」(2項目)、「勉強に対する働きかけ」(3項目)も同様に作成されている。

グラフの下の表は、SESを統制する前後の係数の変化を整理したものである(統制する前は単回帰分析、統制後は重回帰分析の結果)。SESを統制する前の「読書活動」の係数は0.29だが、SESを統制すると係数が0.19に縮小し、0.29-0.19=0.1と、統制前の数値と比べると34%、係数の絶対値が縮小している。統制後の値は、SESが介在することで生じる見かけ上の影響を除外したうえで、読書を促すような関わり方が学力に与える影響を示すものである。

図表4で分析に用いた「生活習慣」は、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会が重視する「生活リズム」と類似したことがらを表す独立変数である。SES統制後の係数は0.16→0.09と約4割縮小している。係数は小さいものの独自の効果もあり、まったくの疑似相関とまでは言い切れないが、規則正しい生活習慣が学力を高める効果のうち、4割程度はSESを媒介とした見かけ上のものなので、「早寝早起き朝ごはん」に過剰に期待しすぎると本質を見誤ってしまうだろう。

同様に、「文化的習慣」や「勉強に対する働きかけ」の縮小率はそれぞれ5割強、8割弱で、これらの変数が単独で学力に与える影響は非常に弱いことが分かる。統制前の影響力が最も強く縮小の幅も少ない「読書活動」は、分析に用いた5つの変数のなかでは学力をあげるための有効な働きかけであるが、それでもSESを統制すると係数が3割以上縮小しており、その効果は限定的である。「信頼関係・コミュニケーション」は縮小率が少ないが、統制前の係数がそれほど大きくなく、「読書活動」の半分程度の押し上げ効果しかない。

SES統制後に係数が縮小するのは、「もともとSESが高い保護者ほどそのような働きかけを行う傾向がある」ことを意味している。換言すれば、SESが低い保護者は、学力を高めるために有効な働きかけを行う余裕がない、あるいは学力形成のメカニズムを説明した箇所で述べたように、教育に熱心な保護者とは違うロジックによって、あえてそのように関与していないことを意味している。

ここで重要なのは、学力を高める「効果のある取り組み」をすべての保護者に押しつけることではなく、なぜそのような関わりをしないのか/関わりができないのか、その背景を把握しようと試みることである。そのような社会学的想像力を欠いたまま学力向上に役立つ取り組みを促す取り組みは、ただえさえ不利な状況にある保護者を一層追い詰め、善意の名のもとに排除する恐れがある。教育社会学者がSESを統制して学力を論じることが多いのは、教育にできること/できないことを区別したうえで、格差是正の手立てを構想するねらいがあるためである。

やや話がそれてしまったが、複雑な現象を過度に単純化し「学力をあげるためには○○すれば良い」と乱暴な議論に陥ることを回避するためにも、変数を統制してデータを検討する作業が重要である。多変量解析を行わなくても、図表1に示すようにひとつの変数を統制して比較の作業を行うだけで分かることは多い。

多様な検証に開かれた調査へ

学力データを読む際に留意すべき点は他にもあるが(相関関係と因果関係を混同しないなど)、本稿では基礎的なポイントを3つ紹介した。(1)変数がなにを表しているのかを確認すること(データが指し示すもの以上を読み込む過剰な解釈を避けること)、(2)平均だけでなく分散(ばらつき)も確認すること、(3)変数を統制し、見かけ上の影響を除去すること、の3点である。これらは学力調査のみならず、統計的なデータを読むときの基本的なリテラシーといって良いだろう。

子どもの家庭的な背景が学力に与える影響を論じる際に、本稿ではごく一部しか内容を紹介できなかったが、2014年版・2015年版の保護者調査を活用した学力データ分析報告書では、SESが生み出した学力格差を克服する要因の分析や、格差是正に効果をあげている学校のケーススタディなど、ここで触れた論点以外にも多様な観点による分析がなされている。この問題の詳細に興味をもった読者は、そちらを参照していただきたい。

最後に、学力に影響を与える要因は極めて多様で、保護者の社会的な属性が与える影響はその一部に過ぎないことをあらためて確認しておきたい。

回帰分析を行う際には、分析に用いた変数が従属変数の分散の何割を説明するのかを示す決定係数(0~1の値を示し、回帰式で推計された値と実測値の一致度が高いほど決定係数が大きくなる)を出し、分析に用いたモデルが経験的なデータにどの程度適合するかを確認するが、保護者のSES、学力期待、社会関係資本、子どもの学習時間など、学力に強く影響を与えると思われる変数を用いた分析でもその説明力は最大で3割程度に過ぎない(2014年報告書、p.66)。保護者のSESは確かに学力に多大な影響を与えるが、それだけですべてが決まるわけではない。

社会的属性以外の様々な要因が子どもの学力に影響を与えていることは、教育社会学的な学力論の前提になっている。説明力が必ずしも高いとは言えない場合でもモデルの結果を参照するのは、学力を規定する複雑な要因のなかで、社会構造がどの程度の影響を持つのかを把握するためである。

あまりうまい比喩ではないが、教育社会学者の仕事は、競馬の結果を予想する際に、レースコースの状況を把握する作業に近いかもしれない。当然ながら競技の結果のほとんどは馬や騎手によって決まるわけであるが、わたしたちの関心はむしろそれよりも、競技に参加するすべてのプレイヤーに影響を与える構造的な要因(社会的な属性の違いが学力差に転換されるメカニズムの総体)がレースの結果をどの程度左右するのかに着目するのである。

また、図表4で整理したように、モデルを構築する際の変数の組み合わせを変えてその結果を比較することで、実際の影響と見かけの影響を区別しつつ、学力形成の社会的要因を探る意図もある。

他方で、保護者の社会的属性が学力に与える影響を分析した結果を一般の人が目にするときには「生まれですべてが決まる」と決定論的に理解されることが多いように思われるが、決してそのようなことはない。子どもたちの学力は、かれらの社会的な背景に加え、それ以外の諸要因、本人の能力・資質、教師の特性や生徒との関係のあり方、教室で展開される教授学習活動、学校の組織的特性、教育行財政による資源配分様式など、様々な要因が折り重なるなかで形成されてゆく。

また、統計データで分かるのは、あくまでも確率的に表現された集団間にみられる系統的な差異に過ぎない。そこで明らかにされたことが、個別の事例にあてはまるとは限らない(例外が存在する)点にも注意する必要がある。

複雑な要因を腑分けしながら所得格差と学力格差の関係を解明するためには、心理学者や経済学者(あるいはそれ以外の学問分野による)、教育社会学的な問題関心だけに限定されない、多様なアプローチによる研究をすすめてゆく必要がある。

しかしながら、現行では学力データへのアクセスはかなり制限されている。例えば文科省の行う保護者調査の場合、委託研究に関与する人びと以外は、個票データを検討することができない状況である。

すぐに実現することは難しいとは思うが、今後の「きめ細かい調査」では学術的な実態の把握と分析に目的を特化したデータセットを作成し、国際学力調査と同様に公開することが望ましい。

なにが子どもたちの学力を左右するのかを明らかにし、そのうえで教育にできること・できないことを論じてゆくためには、様々な関心からデータを検証し、学力に関する研究的・政策的な議論を深めることが可能な「開かれた調査」をデザインすることが求められている。

プロフィール

山田哲也

一橋大学大学院社会学研究科准教授。同研究科 総合社会科学専攻 博士課程単位取得退学。専門は教育社会学(教育問題の社会学・教育改革の社会学)。不登校経験者や高等学校中退者(とその家族)、経済的に困難な状況にある保護者など、社会で周辺化されている人びとの子育てと教育の諸相や、社会経済的な格差を是正するために教育に何ができるのか(できないのか)といった問題に関心を持って研究しています。主な著作に『学力格差是正の国際比較』(岩波書店:志水宏吉との編著書)、『ペダゴジーの社会学』(学文社、久冨善之ほかとの編著書)など。