2017.10.27

空き家から生まれる「ポスト成長都市」――ライプツィヒの持続可能なハウスプロジェクト

はじめに

ドイツは中東部に位置し、古くは神聖ローマ帝国時代より交易の拠点として栄えたライプツィヒ。旧市街にはバッハに所縁のあるトーマス教会など、中世から近世にかけての荘厳な建築が並ぶのだが、中心地から東西へわずかばかり足を延ばせば、そこには、今にも崩れそうな石造りや煉瓦造りのファサードが広がる。

「グリュンダーツァイト(Gründerzeit)」と呼ばれる、産業革命を経て19世紀末葉に訪れたドイツ好景気時代に建立されたこれら歴史的建造物群からは、かつての豪奢さよりも、むしろのちに辿ることとなった衰退の情景が強く立ち上がる。破損した窓、閉じたよろい戸の上を走るグラフィティが目を引き、一見すると空き家か住居か判別のできないような建築が目立つ。

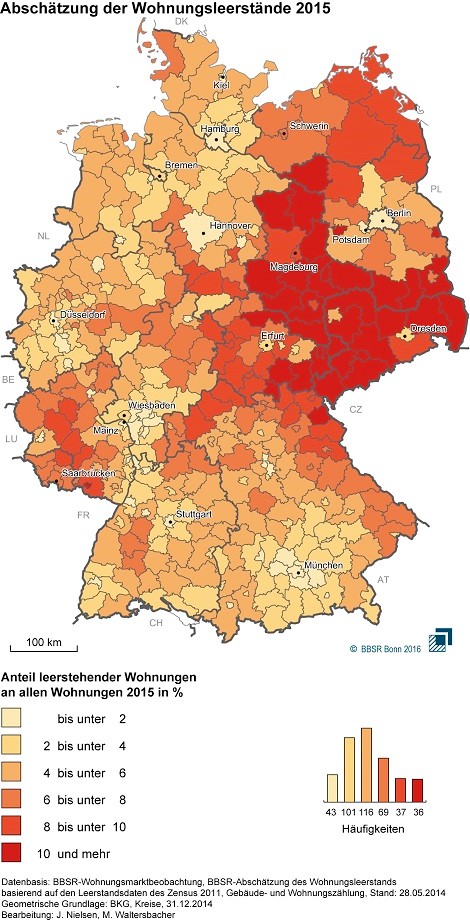

2015年の空き家推定数。数字はパーセント。なかでもザクセン州、ザクセン・アンハルト州、チューリンゲン州といった旧東ドイツ圏で空き家が目立つ。出典 : Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung, Bonn, 2016

ライプツィヒに限らず東ドイツの都市部では、東西再統一による産業の空洞化、西側への大規模な人口流出による打撃の痕跡が、いまだに、街中のいたるところに顔を覗かせる。東西の経済格差は、首都ベルリン、そして都市部を中心にゆるやかに改善されつつあるが、行政のトップダウン型の開発からは取り残されてしまう様々な課題が、依然として立ち並ぶ。インフラの未整備に基づく住宅問題、とくに「空き家」問題も、そんな課題のひとつた。ライプツィヒ市内だけでも現在3万5千戸を超える空き家が並び、2千あまりの建物が未修理のまま放置されているという。(http://www.haushalten.org/de/haushalten_hintergrund.asp)

日本でも、人口は2008年にそのピークを迎えた。少子高齢化に伴う人口の減少や産業構造の転換による地方の過疎化が深刻化するなか、「コンパクト・シティ」「空き家再生」または「多拠点生活」などといったキーワードがメデイアで注目されつつある。経済成長がその頂点に達した後の社会、ゆるやかに縮小する社会における、新たな都市生活のあり方が急激に問われているのだ。かつてのように高度な成長と拡大を前提にはできないポスト成長時代の都市は、「衰退」するのか、それとも豊かに「縮小」するのか、分水領に立っている。

ライプツィヒをはじめとする旧東ドイツ都市部の「空き家」に代表される住宅問題は、いわゆる「成熟社会」を迎え、ゆるやかに縮小しながらも、持続可能な街づくりを模索する日本社会の難局を、先取りする事例だといえるだろう。都市のカラーを塗り替えてしまう大規模な「開発」ではなく、地域の歴史と記憶を活かした「再生」は、可能なのだろうか。放棄された「空き家」を、再生のための資源として積極的に活用し、都市生活を豊かにしていくには何が必要か。

都市の衰退と空き家問題

エルスターの水運に恵まれ、欧州の東西を結ぶ交易路の要に位置するライプツィヒは、品物見本市の発祥の地でもあり、古くから多くの人と商品の行き交う主要な商業都市として栄えてきた。平地のため開発が容易であったことも相俟って、19世紀後半に産業化の波が到来すると、都市は瞬く間に工業中心の社会へと再編成されてゆく。

1839年に、ドイツでは初の蒸気機関による長距離路線がライプツィヒ・ドレスデン間で開通すると、ライプツィヒは中部ドイツのなかでも枢要な工業都市として躍進し、20世紀初頭までにライプツィヒ駅は、ヨーロッパでも最大規模を誇るターミナル駅として知られるようになった。中心市街地だけでは抱えられなくなった都市人口を吸収すべく、東西に住宅街が建設されたのも、グリュンダーツァイトと呼ばれるこの頃である。市はその後も郊外地域を吸収することで拡大し、1930年代には人口70万を超える巨大都市へと成長する。

しかし、第二次世界大戦を経て東ドイツへ組み込まれると、それまでの経済成長はゆるやかに減少する。ベルリンの壁の崩壊によって、瞬時にして資本主義の高波に晒されることとなったライプツィヒでは、他の多くの東ドイツの都市と同様、基幹産業に徹底的な打撃を受けた。ライプツィヒを代表する出版、メディア、鉄鉱産業は、根源的な産業構造の転換に適応できず、その大部分が姿を消していくことになった。高い失業率を受け、東西統一からたった10年のうちに10万余りもの人口が西側へ流出したという。(http://www.haushalten.org/de/haushalten_hintergrund.asp)

Photo HausHalten.e.V.

成長ありき、拡大ありきの都市計画を推し進めていた行政は、突然の変化に有効な都市政策を打ち出すことができず、また、首都遷都によって東西統一後の経済援助と投資がベルリンへ集中したことも重なって、人口の空洞化したライプツィヒでは住宅環境がみるみるうちに悪化する。なかでも、産業化時代に建設された歴史的住宅街の老朽化は深刻だった。

築100年を超えるこうした建造物は、一方ではライプツィヒ栄華の時代の残滓として都市の歴史的記憶に深く関わるものではあるが、リノベーションして再生させるには費用が嵩むことから、行政からしばしば見放され、多くが廃墟として手付かずのまま放置されることになった。それどころか2000年代には、荒廃して市場価値のつかなくなった建造物を暫定緑地として平らにしてしまうことが、不動産市場を再生するために必要であると提唱され、市は連邦助成金を使ってむしろ積極的に取り壊しを推奨してきた。こうして市内でも約1万2千の建造物が緑地化されたが、そのうちの3400件あまりは、アルトバウと呼ばれる歴史的建造物であったという。(https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/foerdergebiete/stadtumbau-ost-gebiete/programmgebiet-rueckbau-2003-2015/)

取り壊しから「使用による保全」へ

過疎化した都市に放置される廃墟、取り壊される歴史的住宅街。衰退地域を再生させるには、取り壊しによる再開発以外に方法はないのだろうか。行政のトップダウン型の政策は、すぐに行き詰まる。こんな状況を打開するべく、2004年、衰退地域のひとつリンデナウ地区の市民団体を中心に設立されたのが、NGO「ハウスハルテン(HausHalten e.V.)」である。現在は、市内在住の建築家や都市計画者、学生やその他住民の有志ら16人余りによって登記社団として運営されている。(ハウスハルテン公式HP:http://www.haushalten.org)

ハウスハルテンは、市場価値を失い破壊の危機に晒された歴史的建造物を、誰かに使ってもらうことで最低限の維持管理をしてもらおうという「使用による家の保全 (Hauserhalt durch Nutzung」をコンセプトに、空き家の仲介をしている。現在ハウスハルテンの提供する空き家プログラムには二種類の形態があるが、どちらも、不動産としては価値の見込めない物件に対し、従来の市場とは異なる賃貸モデルを提唱することで、建物の所有者と利用者の双方にメリットのある関係を構築しているのが特徴だ。

2005年より始動した「家守の家(Wächterhaus)」と呼ばれる賃貸モデルでは、建物の所有者と利用者が通常5年〜10年の暫定利用協定を結ぶ。期間中、利用者は「家守」として家の最低限の手入れを担う代わりに家賃負担なしで生活や活動に必要な空間を得ることができ、一方で家主は、物件の維持管理費用を負担することなく、建物を崩壊から守ることができるのだ。ハウスハルテンのプログラムで取引される空き家は、自己手入れを基本としているため、通常の賃貸契約で生じる物件の現状復帰義務がないことも大きな特徴だ。

そのため、安く、かつ用途に合わせて空間を自由に改築できる「家守の家」は、学生やアーティストをはじめ、新たに文化事業を立ち上げようとする事業主などにとっては、手頃な寄す処となっている。物件の使われ方も多様で、個人の住居のみならず、アトリエやスタジオとして使用されたり、または「家守の店(Wächterladen)」として登録することによって、カフェやショップなど営利目的の利用も可能だ。現在までに、市内では18の建造物がハウスハルテンを通じて「家守の家」として貸し出された。(うち12件は暫定期間を超えている。http://www.haushalten.org/de/waechterhaeuser_in_leipzig.asp)

ハウスハルテンの黄色い垂れ幕からは、この建築物が「家守の家」であることが窺える。Photo HausHalten.e.V.

「家守の家」における暫定利用では、利用期間を過ぎ、家守たちの手入れによってある程度市場価値を回復した家は、その後、家主によって不動産市場に戻されることが多かった。家の崩壊を防げること自体は喜ばしいのだが、利用者たちが長期的にプロジェクトを継続してゆくにはしばしば家主との複雑な交渉が必要であり、場合によっては活動の場を手放さざるを得ないこともある。

この点を踏まえ、2012年より「家守の家」に並行して導入されたのが「改築ハウス(AusBauHaus)」モデルだ。「改築ハウス」は、たんに建造物の保全のみならず、空き家から立ち上がる地域プロジェクトに、より長期的に活動の基盤を提供すること、そしてそれを通じて、持続的に街づくりに参与してもらうことを目的としているため、空き家の暫定利用期間を定めていないのが特徴だ。

「改築ハウス」において利用者は、家主より物件を格安で借り入れる代わりに、物件のセルフ・リノベーション(改築)を担うことが義務付けられている。このモデルでは通常の賃貸契約のように家賃負担が発生するものの、改築後も家賃は長期的に低価格に抑えられることになるため、利用者は継続的に空間を使用することができるのだ。「家守の家」と「改築ハウス」、どちらの形態にせよ、市場価格を失ってしまった建物だからこそ実現できるユニークな賃貸モデルだと言えるだろう。

空き家のセルフ・リノベーション。(C)Das Japanische Haus e.V.

ハウスハルテンは、たんに物件所有者と利用者のマッチングにとどまらず、物件の契約からその後の活動支援に到るまで包括的なサポート体制を整えている。各人の必要に応じて自由に空間を創れるといえば容易に聞こえるが、手付かずの廃墟のような空き家を自力で改装していくのは時に骨の折れる作業だ。それが歴史的建造物とあれば尚更だろう。

そこでハウスハルテンは、空き家利用にあたってはコンセプトの段階から利用者の相談に乗り、どの程度の改築が必要なのかを助言している。利用が確定した後も、セルフ・リノベーションに必要な専門知識を提供し、工具類など必要物資の貸し出しを通じて、各利用者の空き家運用を支援。人手のかかる改築の場合には、地域の労働者や失業者のネットワークを斡旋することで、地域住民と空き家利用者が接続する機会を設けている。

また、アイディアはあるが、充分な資金、空間を持たない新規事業者やアーティストグループの活動を積極的に招致し、空き家を単なる居住空間ではなく、広くコミュニティの顔として作り替えていくこともハウスハルテンの重要な課題だ。市場価値を失った空き家を「潜在資源」として捉えること、若者やアーティストを呼び込み、彼らの活動をサポートすることで、ふたたび街を住みやすく魅力的なものにしていこうという姿勢が、ハウスハルテンの空き家運用の大きな特徴だ。

ここで一つ、「空き家」を足がかりに活動を展開させていった事業を紹介しよう。

市内でも空き家率の高いアイゼンバーン通りの一角に事業を掲げるNGO「日本の家(Das Japanische Haus e.V.)」もまた、元来ハウスハルテンの支援を受けて生まれた地域プロジェクトだ。大谷悠氏とミンクス典子氏を共同代表に活動する「日本の家」は、「空き家を『日本』というテーマを用いて人々が集いアイディアや物が生み出されるクリエイティブな「家」として再生すること( http://djh-leipzig.de/ja/konzept)」をコンセプトに掲げ、現在までに空き家再生ワークショップや地域の芸術祭といったイベントを企画・運営してきた。

彼らの活動は、大谷氏らが2011年、ハウスハルテンの「家守の家」に応募したことから始まった。「空き家」を通じて、都市空間の中に自発的な「あそび」の場、管理から解放された「ゆとり」の間を作るという彼らの構想は、すぐさまハウスハルテンの了承を得る。

ライプツィヒ駅から徒歩でほど遠くない場所に借りた「家守の家」は、面積およそ180平米あまりの空きスペースだった。これだけの空間が家賃なしで使え、その上現状復帰もいらないというのならば、従来であれば不動産市場で不利な立場に立たされがちな外国人事業主にもチャンスがある。ハウスハルテンには微額の利用料を支払い、その他電光熱費などの共益費は自腹で負担することとなった。2011年5月にスペースを借り受け、ハウスハルテンによるサポートのもと2ヶ月のリノベーション期間を経て、7月にはオープニングへ駆けつける。

居を構えた地域は、衰退地区ではあるが、それゆえ、安い家賃を求めてやってくる若者やアーティスト、移民、難民をはじめ多様な背景をもつ外国人が、古くからの住民に混ざって居住する、多様性に富んだ地域だ。だからこそ、「日本」というテーマは、ひとつには多彩な顔を持つ地域の国際性に通底し得るし、そして同時に、空き家を拠点とすることで、その地域が直面する課題に寄り添った活動を展開できるのではないか。

「日本の家」ではこれまで、地域性と国際性を基調に、産業廃棄物を再利用した工作ワークショップ、移民・難民による展覧会、市内大学と共催の建築シンポジウムなど多義に渡るイベントを企画してきた。こうした活動を通じて、「行政による公民館とも、カフェのような営利施設とも異なる、住民による住民のための、互いの顔が見える「居場所」として定着してきた」と、大谷氏は語る。

「日本の家」は現在では「家守の家」から巣立ち、通常の賃貸契約で80平米あまりのスペースを借りている。とば口へ立ったばかりのスタートアップ事業にとっては、たとえ短期間でも「家守の家」を通じて活動の場を得られることは、大きな利点となるだろう。

「日本の家」では定期的にスペースを解放し、食育や、空き家再生に関するワークショップなど、地域の課題に寄り添った活動を展開している。Photo Katsuhi

問題地区の「浄化」とジェントリフィケーション

2000年には過去最大となる20パーセントを記録していたライプツィヒの空き家率は、2015年までに市内平均6パーセントにまで減少した。(Stadtforum Leipzig 2005, p.9, Stadt Leipzig, Statistischer Quartalsbericht III 2016, p. 43-44)ライプツィヒの地域復興にハウスハルテンの果たした役割は大きく、その貢献に対し、2009年には連邦建設・都市計画省より「統合的都市計画賞(Nationaler Preis für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur)」が、そして2011年には連邦文化財保護の最高賞である「白銀の半球(Silberne Halbkugel)」が授与された。

ハウスハルテンの取り組みは、同じく過疎化と空き家に悩む東ドイツの諸都市へと広がりを見せており、ハレやゲルリッツ、エアフルト、ドレスデンなどでも「家守の家」制度がそれぞれの地域団体によって設立された。不動産として成立しない空き家を、自主的な空間利用のための潜在的資源とみなし、過疎化の地域へ若者やアーティストを呼び込むことで街を活性化させる。この試みは、一定の成功を収めているようだ。

一方で、不動産市場が正常に戻りつつあるライプツィヒが、新たな局面に差し掛かっていることもまた見逃せない事実である。元来、空き家に積極的に移り住んだのは、地元の低所得者、アーティスト、小規模な新規事業者などであり、行政にすら見放された廃墟に、新たな色彩を加えていったのは彼らの築いた自由な気風と多彩な地域文化であった。若者文化が根付き、クリエイティブ産業が成長する。こうして「文化資本」を蓄えた都市はしかし、一転して、不動産投機の対象になりうる。

近年、首都ベルリンが経験しているように、元来その街の魅力を作っていたアーティストや地元の住民が、家賃や物価の急激な高騰によって居場所を失い、結果として都市の中心部から追い出されていくというジェントリフィケーションの波は、確実にライプツィヒにも迫りつつある。

ベルリンでは、かつて衰退地域として知られていたクロイツベルク、ノイケルン地区が、現在ではもっとも地価の高いエリアのひとつとして数えられている。東西を隔てる壁沿いに位置したために、長期にわたって土地の所有権が不明瞭であったこれら地域は、アーティストや学生のスクウォット(占拠)運動の中心地となり、その豊潤な空き地を土壌に、今日のベルリンを特徴付ける音楽文化やアートシーンが生まれてきたことは、記憶に留めておくべきだろう。

荒廃した都市部においては、地価の発展から、より大きな利潤が望める。首都でもあり、大手デベロッパーによる開発の好対象となったベルリンでは、また「クリエイティブ都市」という市のブランディング政策に後押しされる形で、ミドルクラス向けの商業施設、住宅施設の開発が進められてきた。

地価の上昇によって都市中心部から地元住民向けの安価な住居が失われ、都市が審美的ではあるが均質的な空間へと再編成されてゆくなか、「アート」や「クリエイティブ」という言葉が、しばしば新自由主義的な地域振興施策と共鳴する形で流用されてきたことは、留意せねばならないだろう。ベルリンの地価は、2000年代を皮切りに国内平均を上回る上昇率を見せ、例えば2012年から2016年のわずか4年間でも地価は更に28パーセント上昇した。(http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/interaktive-mietpreiskarte-wo-die-mietpreise-am-staerksten-steigen/19632040.html)皮肉なことに、本来ベルリンの文化資本の源泉であった、安価で芳醇な創作空間、異質な他者との出会いを確保する多彩な地域コミュニティが、地域の「浄化」を促す開発によって失われつつあるのが現状だ。

首都に比べて、不動産投機の影響のまだ大きくないライプツィヒでは、今後数年の動き次第では、ベルリンとは別の道を進むことも可能になるのだろう。だからこそ、ライプツィヒが「誰のための街」を目指すのか、「何が地域に資する」のか、早急に対話が取られる必要がある。ライプツィヒのハウスプロジェクトには、何ができるのだろうか。「日本の家」の活動を通じて同様の問題に直面する、前述の大谷氏に伺った。

まず第一に、建物所有の仕組み組み替えてゆくことが大切だという。ハウスハルテンのように、通常の市場では借手のつかないような空き家を、暫定利用のモデルを使いながら保全していくのは、一つの手段にすぎない。ライプツィヒ市内には、不動産会社や物件所有者ではなく、住民自らによって運営・管理されているコーポラティブハウスが増えつつあるという。例えば「SOL Leipzig」というハウスプロジェクトでは、市民13名が共同で資金を調達し、西部の衰退地区ゲオルグ・シュワルツ通りのアルトバウを共同購入した。コーポラティブハウスとして、建物の改修から家賃にまつわる取り決めなど、すべて住民による自己決定のもと運営されているという。

とはいえ、土地管理の素人である市民が法に即して物件を管理するのは、容易ではない。そのため「SOL Leipzig」では物件運営権の過半数を、第三機関である「住宅シンジケート(Miethäuser Syndikat)」へと譲渡している。物件運営に住宅シンジケートを介することは、コーポラティブハウスの取り組みにおいて二重の意味で重要だ。第一に、住民は運営に関する法的・経済的なサポートを得ることができる。第二に、第三機関の介在によって、物件が特定個人の所有に渡ることを防ぎ、投機目的として不動産市場へ流れ出るのを半永久に防ぐ仕組みを作っているのだ。形態こそ異なれ、市内には50を超えるコーポラティブハウスが存在し、「住宅シンジケード」加入の物件は11件あるという。(http://sol.blogsport.de/mietshaeuser-syndikat/, https://www.syndikat.org/de/projekte/?ort=Leipzig)

次に、持続的に市民活動を続けてゆく上では、行政と緩やかに連帯していくことの必要性も忘れてはならないと大谷氏は言う。これは、例えば社会福祉住宅などのように、はじめから行政によって確保された空間に頼るのではなく、市民の側から積極的に協働の可能性を探ることを意味する。ライプツィヒではハウスハルテンのような市民団体の功績が広く認知されており、行政の側でもハウスプロジェクトを支援をする素地は既に整いつつあるという。

「市民活動は行政にも認められつつある。かつては処理に手のかかる建物を取り壊していた行政にも柔軟性がでてきており、ハウスハルテンや「日本の家」などの市民団体とのキャッチボールが成立してきているのではないか」と大谷氏。

事実、2016年に市の都市整備局は、コーポラティブハウスへ関心を寄せる市民団体を支援する専門窓口「 ライプツィヒ自由のネットワーク(Netzwerk Leipziger Freiheit)」を開設した。「自由のネットワーク」は、不動産の共同運営に関心はあるが、具体的実行手段を伴わない市民に対し、コンセプト作り、土地・建築法に関する相談、または建設や改修にまつわる具体的なアドバイスを提供することで新規プロジェクトを奨励する。

それに加え、ハウスプロジェクトが物件の改築をする際にはその費用を最大20パーセントまで負担することで、しばしばプロジェクト実現の障壁であった初期費用にまつわる負担の軽減を目指す。市民は行政に自らの活動の意義を伝え、また行政はボトムアップの活動を積極的に評価することで、同じ課題に向かって足並みを揃えていくのが重要だ。

最後に、コミュニティの経済性なしに、持続性もないことを強調しておくべきだろう。「日本の家」をはじめ、市民活動の自主性を保つには、長期的にはそれぞれのプロジェクトが、行政の補助金に頼らずとも運営を継続できる程度の経済性を備えていることが条件となってくる。

以上の点を指摘した上で、「ライプツィヒには自治と協働の精神が根付いているのではないか」と大谷氏は語る。ハウスハルテンのような保持運動が、行政でも不動産会社でもなく、市民の側から起こったとは示唆的だ。ライプツィヒは、90年代の人口減少を受け、一時には地域の消滅可能性が囁かれた時期もあった。行政によるトップダウンの再開発に危機感を持ち、自発的に地区再生活動を行なってきたのは、市民団体だったのだ。

「90年代に一度危機を迎え、市民が危機感を共有したという経験は、ライプツィヒの大きな強みになっているのではないでしょうか。自分の街を自分で創るという自助のメンタリティーは、今後不動産価格の上昇によって、地域活動の持続性が問われるなかでも、活かされるはずです。」

「空き家」は、衰退地域を再生する際の貴重な資源になりうる。ライプツィヒの空き家は、ドイツはザクセンという地域が産業化・近代化を経て辿った絢爛や葛藤の記憶を内包する歴史的記録だ。空き家を撤去するのではなく、空き家こそを足がかりにコミュニティの再生をはかるハウスプロジェクトは、成長と衰退の時代の歴史を踏まえて、新たな都市生活のありかたを希求する試みだといえるだろう。

一方で、こうした空間の有する文化的資本が行政・市場側に再確認され、大規模な再開発によって空間が整備・美化されてゆく過程では、ともすると空き家という歴史的固有物が街に投げかける問いと、それに応えようとする地域住民の活動との間に生成した水平のダイナミズムが失われてしまうことも、心に留めておかなければならない。

今まさに生まれつつある種々の動きを育み、住民が自律的に自らのコミュニティを形成してゆくには、市民の側がアイディアをもって積極的に動くことが不可欠だ。行政による福祉に依存するのでもなく、かといってクリエイティブ産業誘致によるまちづくり政策を手放しで称揚するのでもない。市民は行政・市場に対して自発的に、また時にはより戦術的にコミュニケーションをとっていくことが求められるのだろう。

※この度インタビューに応じて頂いた「日本の家」共同代表の大谷悠氏、ミンクス典子氏に感謝するとともに、内容の多くを、貴重な資料を教示してくださった大谷氏の助言に依っていることを附言しておく。

プロフィール

河南瑠莉