2019.11.05

ライフの視点からみた日本のワーク・ライフ・バランス

はじめに

いわゆる「働き方改革関連法」が今年4月から順次施行されるなど、働き方に関してこれまで以上に注目が集まっている。そうした中、働き方改革の「処方箋」として、よく「ワーク・ライフ・バランス」が持ち出されるとともに、ワーク・ライフ・バランスという言葉に過剰なまでに期待が寄せられているようにも見える。

ともすれば、企業が抱える経営課題に対して、ワーク・ライフ・バランスがあたかも「万能薬」のごとく語られるきらいすらある。一方で、ワーク・ライフ・バランスがたんに労働時間削減の問題や育児休暇制度の話に矮小化されるなど、さまざま誤解があふれているのも事実である。

それでは、ワーク・ライフ・バランスとはそもそもどのようなものなのであろうか。たとえば、内閣府の男女共同参画会議では、ワーク・ライフ・バランスを「誰もが、仕事、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発など、様々な活動を自分の希望するバランスで実現できる状態」と定義している。また、厚生労働省の男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会は、「働く人が仕事上の責任を果たそうとすると、仕事以外の生活でやりたいことや、やらなければならないことに取り組めなくなるのではなく、両者を実現できる状態」と定義している。

後者の定義で重要なのが、一方の責任を果たそうとすると、もう一方が取り組めないという両者の間にある「コンフリクト」であり、ワーク・ライフ・バランスは、逆説的に説明すれば、このワーク・ライフ・コンフリクトのない状態ということができるであろう。まとめると、仕事と生活のあいだにコンフリクトがなく、しかも自分の希望するバランスでそれらを実現できることがワーク・ライフ・バランスのエッセンスということになる。

したがって、重要なのは多種多様なコンフリクトを抱えている個人個人の個別のニーズを満たすことであって、一律に残業を減らし、すべての人が同じ程度に仕事と生活のバランスを取ればいいという問題でもない。むしろ、極端な例では、仕事一筋の人間であっても、自身がそう望み、生活とのコンフリクトがなければ、その人のワーク・ライフ・バランスは整っているということになる。

従来のワーク・ライフ・バランス研究

これまでワーク・ライフ・バランスに関して、学問的には比較的新しい概念ではあるものの、経済学、社会学、経営学などの幅広い分野で数多くの研究がなされてきた。ただし、そのほとんどがワークのほうに焦点を当てたものだと考えられる。もちろん、たとえば生活時間などライフに焦点を当てた研究も数多くあるが、そうした研究においても、あくまでワークが所与としてあり、ワークがライフを規定するという発想が前提となっている点ではワークありきの研究であるといえる。

ワーク・ライフ・バランス研究の主流である、ワークがライフを規定する、あるいはワークがライフに影響を与えるという発想は、たとえば、長時間労働だから私生活が充実しない、残業をなくせばプライベートが充実するといったものである。また、ワークスタイルがライフスタイルを規定することもある。たとえば、高度成長期の働き方は、夫が働き、妻が専業主婦になるといった性別役割分業といった生き方を推進することとなったのである。

ワークとライフの新たな関係

しかし、ワークとライフの関係はつねにワークが所与で、一方的にライフに影響を及ぼすだけのものなのだろうか。逆に、ライフがワークを規定する側面もあるのではないか。たとえば、便利な社会を成り立たせるには、その分、誰かが余計に働かなくてはならない。便利な世の中やサービスの裏には、便利な生活を維持させるために、必ず誰かが働いている。このように、ライフが人々のワークを規定している面も否定できない。

ともすると、どうしても労働の側面から見がちなワーク・ライフ・バランス。実際、ワーク・ライフ・バランスの施策はどれも働く労働者を対象とされているのが当たり前となっている。それをあえて、ライフの側面からみようとするのが本稿の試みである。

これはいい換えれば、労働者すなわち生産者という側面はもとより、生活者すなわち消費者の側面からも検討しようする試みでもあろう。今回は、ライフの部分に力点をおき、ライフがワークを規定するという視点に立って、改めて日本におけるワーク・ライフ・バランスを考えていきたい。

GDPと生活水準

ライフについて、まずはわれわれの生活水準に着目してみよう。はたしてわれわれの生活はどの程度の水準なのであろうか。また、その生活水準は身の丈にあっているのであろうか。この生活水準をどのように定義し、どのように測定するかは大いに議論のあるところである。ただ、その国の生活水準は、その国の一人当たりGDP(以下単にGDP)と強い相関であることはたしかであるので、まずは、日本の生活水準について、GDPの推移を歴史的に分析してみよう。

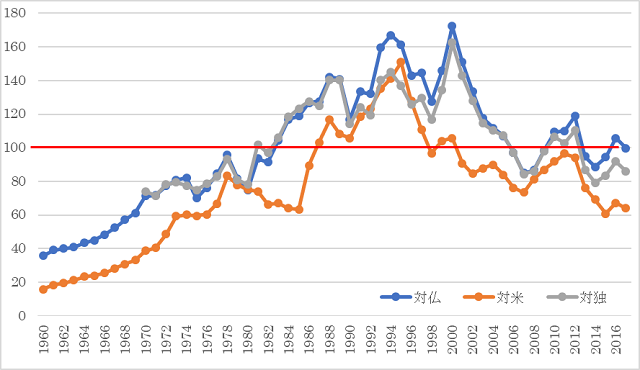

図1 一人当たりGDPの歴史的推移

(出所)世界銀行

図1によると、1960年にはアメリカの15%程度、フランスの35%程度でしかなかった日本のGDPは、高度成長期を経験するなかで上昇し続けた。その結果、1983年にフランスと肩を並べることとなり、87年にはアメリカを超えることとなった。また、その後も勢いは止まらず、90年代にかけて伸び続けることとなった。このことから、日本は、GDP上は高度成長期を経験し、80年代には欧米並みの水準に、90年代にかけては欧米以上の生活水準になったことがわかる。

しかし、バブル崩壊後の90年代半ばを境に、GDPは下降のトレンドを歩む。2001年以降、アメリカに引けを取ることになり、2006年にはフランス、ドイツに劣ることとなる。2017年には、フランスとは同様のGDPであるものの、対独比で86%、対米比で64%の水準にまで低下している。

GDPが下がったのであれば生活水準も下がることも考えられる。しかし、一方で、一度味わってしまった高い生活水準はなかなか下げることができないのも事実であろう。すなわち、GDPが少々下がったくらいでは、これまでの生活水準は落とせないという下方硬直的な特徴があるといえる。換言すれば、GDPは生活水準を押し上げる効果があっても、押し下げる効果は限定的だと考えられる。

営業時間からみる生活水準

そこで、次は、GDPという生産側の視点からではなく、それに代わる消費側の視点から改めて生活水準に関して考察していこう。具体的には、バブル期から現在までの生活水準に関して、日本の消費行動に着目し、国際比較も踏まえながら検討してみたい。

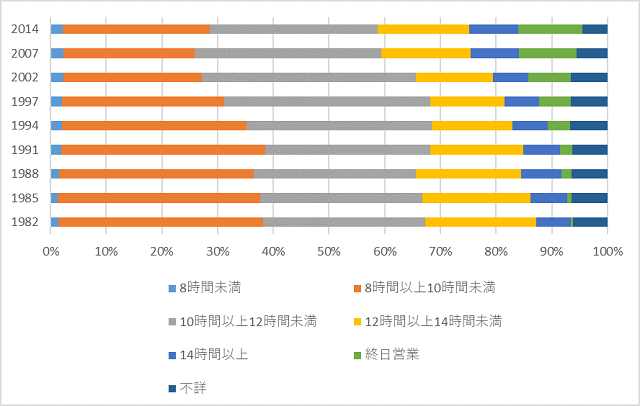

たとえば、日本の消費を支える小売業に目を転じると、コンビニはもちろんのこと、他の業態でも24時間営業や深夜営業を行っており、生活に便利な環境は整っているといえるだろう。実際、小売業全般では、ここ30年間の営業時間の長期化がデータで読み取れる。

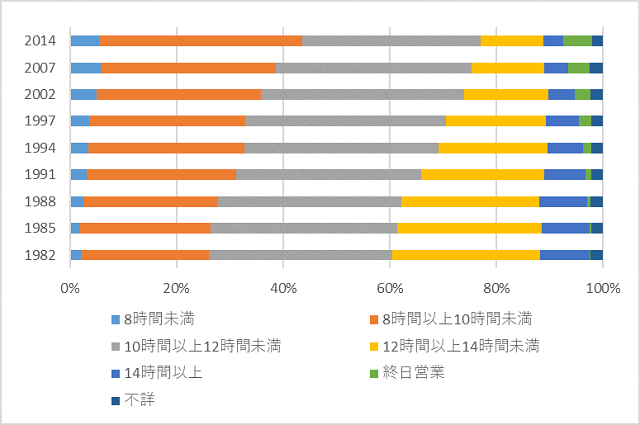

図2-1 営業時間階級別の事業者数

(出所)経済産業省『商業統計表』をもとに筆者作成

図2-2 営業時間階級別の売り場面積

(出所)経済産業省『商業統計表』をもとに筆者作成

図2-1は、『商業統計表』をもとに算出した1982年以降の営業時間別の店舗数の推移である。たしかに、商店数ベースではむしろ12時間未満の割合が増えており、一見すると営業時間が年々短縮されているように見える。しかし、売り場面積ベースでみると、その姿は一変する。12時間以上の割合が増加のトレンドを示している(図2-2参照)。

とくに14時間以上の店舗が1982年では5.7%であるのに対し、2014年では10.1%と2倍近い伸びを示し、82年にはほとんどなかった終日営業は全体の5.2%を占めるまでになった。これは、比較的売り場面積の大きいチェーン店や大型店などを中心に、営業時間の延長をしてきた結果といえる。このように、生活水準のなかでもとりわけ暮らしに便利な環境という点では、バブルが崩壊し、GDPが下がった後も維持されるどころか、むしろますますよくなっていることがわかる。

買い物動向からみる生活水準

そうした環境で、消費者は実際どのような行動を行うのか。そこで、時間帯ごとの買い物動向に着目し、過去や海外との比較を通して消費者の行動実態を明らかにしていきたい。具体的には、日本の買い物動向については1986年と2016年に行われた社会生活基本調査をもととする。また、海外の例としてフランスを取り上げ、フランスの買い物動向については、1974年と2010年に行われたINSEEの調査(Enquêtes Emploi du temps)を活用する。日仏比較に関しては、統計の取り方や実施時期が若干異なっているため単純比較はできないが、大まかなトレンドは読み取れるであろう。

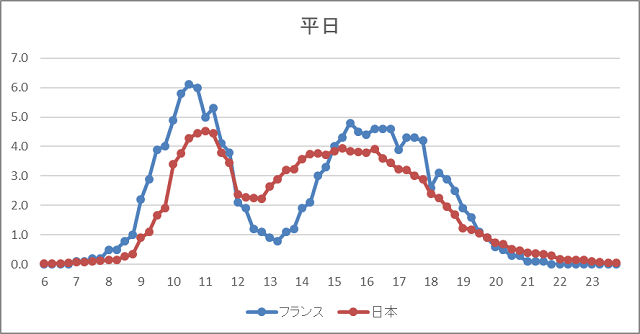

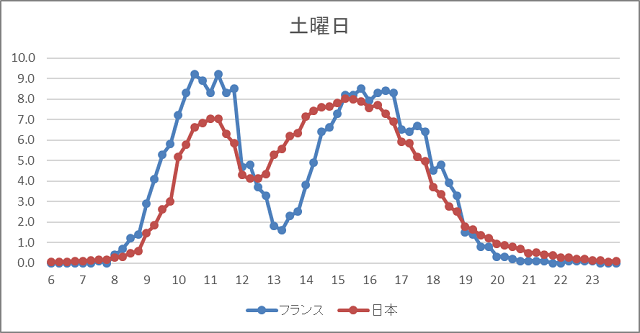

図3-1 時間帯別買い物行動率

(出所)『社会生活基本調査』(2016)および” Enquêtes Emploi du temps”(2010)をもとに筆者作成

図3-2 時間帯別買い物行動率

(出所)『社会生活基本調査』(2016)および” Enquêtes Emploi du temps”(2010)をもとに筆者作成

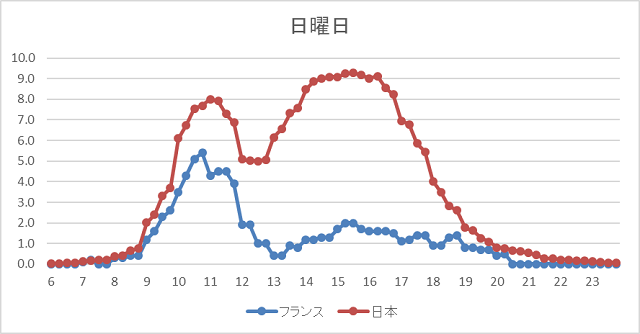

図3-3 時間帯別買い物行動率

(出所)『社会生活基本調査』(2016)および” Enquêtes Emploi du temps”(2010)をもとに筆者作成

まず、2016年に行われた社会生活基本調査と2010年に行われたフランスでの調査を比較しよう。平日の買い物動向をみると、フランスはおおむね21時前までに買い物を終えている一方で、日本では24時なっても少数ながら買い物をしている(図3-1参照)。こうした夜の買い物傾向は土・日においても同様にみられる(図3-2、図3-3参照)。より詳細にみていくと、日本では、どんなに遅くなっても、少数ながら買い物しているが、フランスでは、平日では21時40分以降、統計上、買い物客はゼロとなっている。日曜日では、もっとも早く20時半以降、買い物をしている者はいない。

また、この比較でもっとも対照的なのが、日曜日の買い物動向である。平日・土曜日にくらべて、日曜日の買い物の割合は、日本でもっとも高く、フランスでもっとも低い。フランスのみならず、ヨーロッパ諸国は一般的にキリスト教の影響が強く、日曜日は働かない伝統を引き継いでいるとともに、「日曜法」などの法律で法的にも規制されている背景がある一方で、日本は、日曜日に普段にもまして買い物を行っている。日曜日にお店が閉まるフランスと、日曜日にこそお店に行くという日本の社会通念のちがいが改めて浮き彫りとなったかたちだ。

さらに、特筆すべきは平日と土曜日の15時以降の動向である。日本は終始なだらかな曲線を描いている一方、フランスはいくつかの階段状になっており、切りのいい17時、18時、19時といったところで一気に下降していることがわかる。なぜこうした違いが出るのだろうか。これこそ、フランスは企業側の都合で店を閉め、日本はお客様のために店を開けている証左だと考えられる。すなわち、たとえ潜在的なニーズがあっても、時間が来たので閉めるフランスと、お客様が困るので開けておこうとする日本の小売業の姿が示唆される。

フランスでのこうした消費者の動向は、店が閉まる前に済まそうとする行動とも、あるいは時間が過ぎたのであきらめた動きともとれる。後者であれば潜在的なニーズを取りこぼしていることにはなるが、逆に考えれば、閉店時間を早めに設定することで、消費者に前者の行動をうながす効果があるとさえ考えられる。

それに対し「お客様ファースト」の日本では、対照的に、時間に制約されないスムーズな買い物が可能となっており、消費者にしてみれば、いずれの時間においても、外的な障害はなく、まさに好きな時間に好きなものが買える社会となっていることがうかがえるだろう。

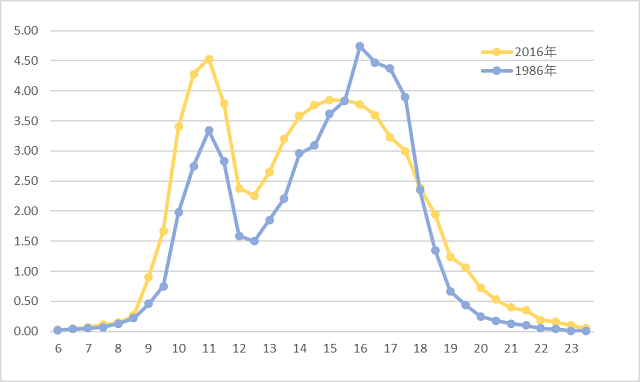

図4 時間帯別買い物行動率

(出所)『社会生活基本調査』(1986,2016)をもとに筆者作成

次に、過去との比較である。図4にあるように、バブル絶頂期でもある1986年と比較した際、どのようなことがわかるであろうか。「24時間戦えますか」という歌詞が象徴的なバブル時代ですら、今よりは早く買い物を切り上げていたことがわかる。すなわち、バブル時代とくらべ低成長期になったにもかかわらず、営業時間が長くなり、買い物時間帯が遅くなっていることがわかる。

一方フランスはどうか。フランスでは、もともと早い「店じまい」の時刻がこの30年で土曜日を除きより早くなっていることが統計上明らかとなった。先にも述べた買い物客が統計上ゼロになる時刻は、平日では21時50分から21時40分と10分前倒しに、日曜日に関しては、21時25分から20時30分と1時間弱も前倒しになっている。

ライフがワークを規定する

以上のように、日本は低成長期にもかかわらず、お客様の便利のために店を開ける時間を延長してきた。しかし、こうしたな生活の裏には、そのために働く人々がいることを忘れてはならない。

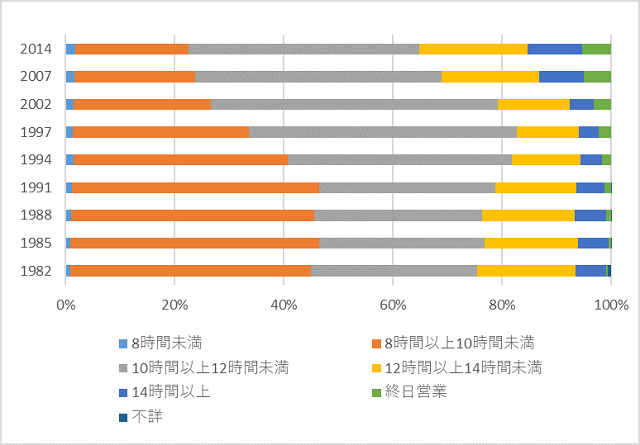

図5 営業時間階級別の従業員数

(出所)経済産業省『商業統計表』をもとに筆者作成

先述の営業時間の長期化に話を戻そう。営業時間別に店舗で働く従業員数の割合を示した図5によると、近年、12時間以上営業する店舗で勤務する従業員の割合が高まっている。とりわけ、終日営業の店舗で働く従業員の割合は、1982年では0.4%であったのが、2014年には11.5%と30倍近く増えている。このように少なくとも小売業においては、80年代にくらべ深夜や早朝に働く割合が高まっている。もちろん、自らすすんでそうした勤務時間を選んでいる場合もあるが、お客様の便利のために、お店を長く開けることになった結果、誰かがそのサービスを担わないといけないことになるのである。

まさに、このことこそライフがワークを規定する実例のひとつといえるであろう。すなわち、便利な社会を成り立たせ、便利な生活を維持させるためには、そのために誰かが働かざるを得ないのであり、そうしたわれわれのライフがわれわれのワークを規定する側面がある。実際、最近社会問題化しているコンビニオーナーの過酷な労働実態はまさにその一例であろう。

もちろん、実態はもっと複雑であろう。たとえば、長引く残業のために買い物が遅くならざるを得ないといった事情もあるであろう。もしそうであれば、ワークがライフを規定し、さらにライフがワークを再び規定するという悪循環としてとらえることも可能であろう。

また、ともすると「おもてなし精神」で企業側がお客様を「忖度」した結果、望んでいないにもかかわらず過剰に営業時間を延ばしている可能性もある。そうであれば、まずは、少なくとも企業側に行き過ぎたお客様ファーストの意識を改める必要があるであろう。しかし、この点においても、消費者がそうした企業努力に甘んじている態度こそが企業の行き過ぎたサービスを生み出していることをわれわれは肝に銘じるべきである。その結果、最終的に労働者にしわ寄せがくるという意味で、この場合もやはりライフがワークを規定しているといえるのではないか。

身の丈にあったライフスタイルへ

今回は、日本のワーク・ライフ・バランスに関して、主流に反しあえてライフの立場から問題を考察してきた。高度成長とともにGDPが伸び、それに伴い生活水準も欧米並みあるいは欧米以上になった。しかし、GDPは下がれども、そうした生活水準は下がることは見受けられなかったどころか、消費者の行動を見る限り、便利さという点ではますます便利になっていることがうかがえた。

GDPが下がり本来の身の丈以上の便利さが日本では追求されるなか、皮肉なことに、低成長時代だからこそ、そうした便利さを追求するモデルこそが、日本の経済や社会にとって、生き残るための唯一の道だと狂信し、身の丈以上の便利さへの追求が是認される傾向にあるのかもしれない。

もちろん、今回は日本の生活水準について一面を明らかにしたに過ぎないが、現在の日本は、高度成長期やバブル崩壊後も生活水準を維持あるいは向上してきたため、本来の身の丈以上に無理をしている可能性が大いにある。過剰な便利さや過剰なサービスを追求し、身の丈以上の生活水準にあわせて必死に生活するか、あるいは身の丈にあったライフスタイルへ変えていくか。

いま、働き方改革同様、「暮らし方改革」についても真剣に考えるときに来たのかもしれない。身の丈以上の生活水準にあわせ、それをなにも疑わず当たり前ととらえ、必死にそれを維持しようとするようなライフスタイルについて、ここで一歩立ち止まり改めて見直すことこそが重要であり、ワーク・ライフ・バランスの推進にむけて、われわれのライフにこそ目を向けるべきなのではないか。

プロフィール

五十畑浩平

名城大学経営学部准教授。

東京都出身。2011年中央大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。

中央大学助教、香川大学特命助教などを経て、2016年から現職。

専門は、フランスにおけるインターンシップ、職業教育、人材育成など。

主要な著書に『フランス―経済・社会・文化の実相』(共著・中央大学出版)。