2014.03.17

中国の所得格差はどうなっているのか?

格差をあらわす指標「ジニ係数」の変動に関して

近年の中国におけるさまざまな経済格差の拡大は、中国社会を語る際の「定番ネタ」の一つとなっている。

かつては世界でももっとも格差の少なかった社会から、アジアで最大クラスの不平等な社会へと急速な変化をとげた「格差大国」の現状に関心が集まるのは、ある意味で当然の成り行きであろう。ただし、最近になって格差の代表的な指標であるジニ係数について異なる数値がいくつか発表され、その信憑性をめぐって議論が交わされるなど、その実態についてはまだまだ分りにくい点が多いのではないだろうか。

農村-都市間の経済格差を始め、さまざまな経済・所得格差の問題は改革開放期を通じて、いや、毛沢東時代の中国にも常に存在していた。しかし、それまでには考えられなかったような目に見える所得格差が、都市住民内部の間でも生じてきたのは、1990年代後半以降の、比較的新しい現象だと言える。そのことを端的に示すのが個人所得の不平等を示すジニ係数の動向であろう。

ジニ係数は0から1までの値をとり、1に近づくほどその社会の不平等が拡大することを示す指標である。俗に、その値が0.4以上になると警戒状態、0.5以上では社会が不安定化する、といった表現をマスメディアの報道などでよく見かけるが、具体的な根拠があるわけではない。

このように格差の指標として広く知られるようになったジニ係数であるが、中国政府はこれまでその全国における値を公表してこなかった。統計・申告制度の問題があったため、全国住民を対象とする家計調査が行われてこなかったこと、そのため農村と都市の所得を統一基準で測定することが困難だったことがその理由である。そこで、これまで世界銀行などの国際機関や中国国内の調査機関が、国家統計局の実施した家計調査などに基づいて独自にジニ係数を推計してきたのが実情だ。

それが2013年1月18日になって、中国国家統計局は、2003年にまでさかのぼる全国のジニ係数の値を公表した。この時期の公表となったことについて、国家統計局の馬建堂氏は、都市と農村で定義が異なっていた所得統計を遡及して統一させる作業が完了したからだ、と説明している。

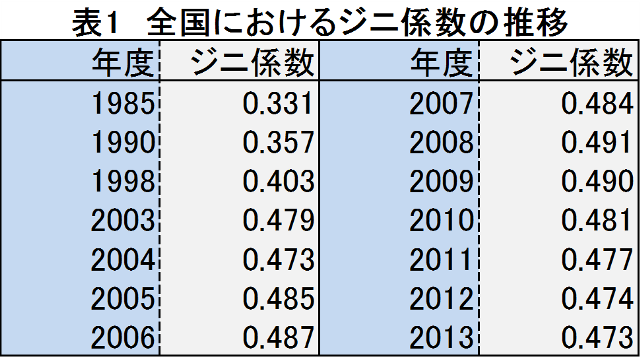

表1は、その国家統計局による公表値を中心に、中国社会のジニ係数の推移を示したものである。特に国家統計局の公表した2003年以降の数値に注目すると、2008年をピークにして緩やかに減少していることがわかるが、「これはますます格差が拡大し、深刻化している」という日本で一般的に流布しているイメージとはかなり異なっているだろう。

出所:丸川(2013) 306ページなどを参考に筆者作成。

開発経済学者のクズネッツは、横軸に一人あたりGDPの水準、縦軸に社会の不平等度をとると、「クズネッツ曲線」とよばれる逆U字型の曲線を描く傾向があることを唱えた。経済発展がはじまり、工業が成長すると、産業間の生産性の違いを反映して社会の不平等度は次第に拡大していく。しかしある時期を過ぎると農村の余剰労働力がなくなって非熟練労働者の賃金が上昇したり、政府が再分配政策に取り組んだりするため、格差は縮小に向かうと考えられるからである。

上記のような中国のジニ係数の動きについても、2008年あたりをピークとして中国がジニ係数の下降局面にさしかかったとする解釈ができるかも知れない。また、省ごとの一人あたりGDPではかった格差に関しては、もう少し早く2005年から縮小傾向にあることが知られている。「西部大開発」に代表される内陸部への大型投資プロジェクトの実施や、資源価格の上昇によって、内陸地域の成長率が沿海地域を上回るようになったためである。それでは、中国国内の格差は次第に縮小に向かっているのだろうか?

2013年には西南財経大学の研究チームが独自の家計調査に基づいて2011年の全国のジニ係数を0.61と推計し、中国国内だけでなく海外のメディアでも大きく取り上げられた。先ほど紹介した国家統計局による公式の数値とは非常に隔たりが大きく、政府が発表したジニ係数の値が「信用できない」ことの根拠としてしばしば言及された。

ただし、国家統計局の推計の元になったデータと、西南財経大学が独自の調査で得たデータでは、対象となったサンプルの抽出方法も、そのサイズも大きく異なる。全国から40万戸のサンプルを偏りのない方法で調査した統計局のデータに比べ、西南財経大の調査ではわずか8500世帯を県-村―世帯という三つの階層別に抽出するという方法が採られた。このような厳密にランダムではないやり方で抽出された標本集団は、母集団(中国全体の家計)における所得分布を正確に反映していないと考えられる。

実際に、西南財経大の調査結果に関しては、サンプルが低所得層に偏っており、所得に占める賃金の比率が低すぎる、などの問題が指摘されている。このため中国経済の専門家によるこの調査の評価は決して高いものではない。

もっとも、国家統計局の数値に関しても、後述するように家計収入の捕捉という面では問題があり、過少に推計されているのではないかという批判の声は強い。ただ、その数値自体がどれだけ現実を反映しているかはともかくとして、2008年にピークを迎えその後縮小に向かうというジニ係数の動きは、格差の現状に関するトレンドを比較的正確に表わしている、と考えられる。

その背景には、政府の農業・農村政策の転換による農家所得の上昇と、それに伴う都市における低廉な非熟練労働者の減少、といった近年の中国における経済状況の大きな変化がある。その結果、それまでずっと売り手市場だった労働市場をめぐる状況に変化が生じ、特に劣悪な労働条件で有名だった、珠江の河口にある三角地帯「珠江デルタ」にある委託加工工場などでの「民工荒(労働力不足)」現象が顕著になっていった。このような変化を背景として、2010年以降、農村における一人当たり実質所得の伸びが都市のそれを上回るという現象がおきており、それが中国全体の所得格差縮小の原因となっている、というのが代表的な見方である(星野、2013)。

見えにくい格差の実態

だが、それで話が終わるわけではない。中国社会には、格差の実態を見えにくくしている、言い換えれば公表されたジニ係数の数字よりも格差が大きく感じられてしまうような要因がいくつか存在するからだ。農民、および都市で働く農村出身者(農民工)と、都市住民がそれぞれ享受する社会保障や住宅環境など、社会サービス全般に関する格差も、ジニ係数では捉えることのできない「格差」の構成要素の一つである。

もう一つ重要なのが、資産保有に関する格差である。例えば、しばしば喧伝されるような「住宅バブル」に代表される資産価格の高騰は、そのような資産を「持つ者」と「持たざる者」の間の格差拡大をもたらす。中国社会科学院社会科学研究所の調査(李、陳、李、2006)では、家計所得のジニ係数が0.496であるのに対し、資産保有額のジニ係数は0.653であり、上位20%の家計と下位20%の家計との資産保有額との比率は72.4倍にも達したことが指摘されている。このような家計間のストック格差は、金利収入などの資本所得の増大を通じて、フローである所得の格差拡大にも影響を与えていると考えられるが、家計調査によってその実態を正確に把握するのは至難の業である。

一般に、高所得者の収入ほど補足が難しく、このため格差が過少に推計される傾向があると考えられている。北京師範大学の李実氏らの研究グループは、統計局による家計調査に中高所得者の比率が少なすぎることから都市の所得格差が過少に評価されているとして、偏りを修正した上でジニ係数を推計し直し、全国のジニ係数の水準が0.5を上回っている可能性を示唆している(李=羅、2011)。

このほかにも、政府によっては補足が難しい「灰色収入」の存在がある。「灰色収入」とは、合法と非合法の間に位置するグレーゾーンの収入という意味である。一般に、政治的な「特権」を有している階層ほど、「レントシーキング(政府などに働きかけて自身に有利な政策を打たせること)」行為を通じてこの種の収入が多くなると考えられている。

灰色収入の問題に一貫して取り組んできた中国改革基金会国民経済研究所の王小魯氏によれば、2008年には公式統計には現れない「隠れ収入」が都市部だけで9兆3000億元(GDPの約30%)存在する。そのような「隠れ収入」の中に上述の灰色収入も含まれるが、2011年の推計ではその額は6.2兆元(GDPの約12%)に達するという。

王氏のグループは都市の家計収入を独自に調査し、隠れ収入を含めた実際の収入と、経済センサスなどによって政府が把握しているフォーマルな家計収入との差がどれくらいあるかを明らかにした。両者の値の差は、所得が高い層ほど大きくなる傾向があり、収入がもっとも高い10分位の家計では、実際の収入がフォーマルな収入の3倍以上になるという(王、2013)。また、このような隠れ収入の全体額のうち、所得上位20%の高所得者層が70%以上を得ていることも明らかにされた。

王氏は、このような「隠れ収入」が反映されていないため、国家統計局の公表したジニ係数は実際の格差を過少に評価していると主張している。彼によれば、2011年の公式統計における下位10%の家計を1としたときの上位10%の家計収入は8.9であるが、隠れ収入を含めると、それは20.9に跳ね上がる。このような隠れ収入を考慮に入れた場合、都市住民だけに限った2011年のジニ係数が0.501に達すると推計している。より収入の低い農村部を含めた中国全体の不平等度は当然これよりも大きくなるはずである。

王氏は、ここまで灰色収入が拡大し、実際の格差を広げている要因として、一部の産業において独占的な地位を占めている国有企業が高い利潤を得ていること、公共支出の管理が不十分で、財政支出の流れが不透明であること、ゆがみのない規律づけられた要素市場が不在であること、公共サービス部門に腐敗が蔓延しており、監督機能を欠いていること、などを挙げており、それらの点を改善するための改革が必要だと訴えている。

資産格差にせよ、「灰色収入」にせよ、社会的な「特権」が富の不平等を生み出す、という構図の上にあることは間違いない。したがって、こういった構図が生み出す格差は、単なる「不平等」ではなく、是正されるべき「不公平さ」として人々の目には映ることになる。大規模な社会調査によって、中国社会の階層分化の現状を浮き彫りにした園田(2008)は、「開拓精神が旺盛かどうか」「技能・技術を持っているかどうか」といった個人の能力に基づく格差が容認される一方で、「官職についている」「コネがあるかどうか」といった能力や努力とは無関係の属性に基づく格差には厳しい目が向けられていることを明らかにしている。

特権を享受する国有セクター

さて、中国社会において経済格差を生み出す「特権」として、もう一つ重要なものが存在する。国有企業の経営者、従業員が享受するそれである。

1980年代にはむしろ非国有セクターの利潤および給与の伸びが目立ち、「国立大学の先生よりもタクシー運転手の方が収入が多い」という状況が戯画的に語られることもあった。しかし、1990年代半ば以降、「大をつかみ、小を放つ(大企業は国有のままにし、中小の国有企業は非国有企業に転換させる)」といわれた国有企業のリストラが本格化する中で、国有セクターに残った人々の既得権益はむしろ強化されたのである。

ここ数年の中国経済を語るキーワードとして「国進民退」というものがある。工業生産額や労働者数に占める国有企業のシェアが下がり続けていることから、この用語は実態に即さない、という見方もある(丸川、2013)が、これを国有企業の「特権の強化」として捉えるならば、ここ10年ほどの状況の変化を「国進民退」と呼ぶことはあながち誤っていないのではないだろうか。

このような「特権」に基づく格差拡大をサポートしてきたものとして、それまで国有企業を中心とした「単位」により支給されていた都市住宅の「持ち家化」と「商品化」があげられる。例えば、1990年代に国有企業改革の一環としてそれまで企業が提供していた住宅の個人への払い下げ・住宅提供の市場化が行われた際に、国有セクター従業員や共産党員がかなりの優遇を受けたことが知られている。

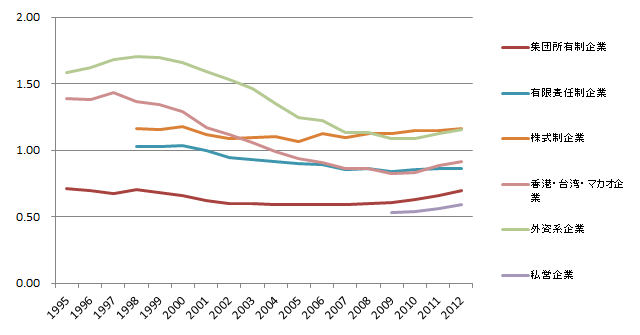

注:グラフの数値は、国有企業を1とした場合の、それぞれの所有制の企業の平均賃金水準を表わしたものである。

出所: 『中国統計年鑑』2013年版。

また、近年、国有企業と非国有企業の賃金格差も今世紀に入ってから大きく拡大した。図1は、国有企業をベンチマークにした場合の、それぞれの形態の企業における賃金水準がどのように推移してきたか示したものである。外資系企業の給与水準が一貫してもっとも高いが、国有企業との格差は急速に縮まってきた。これは、国有企業の中でも金融、電力、石油化学、通信など、独占的な利潤を享受する企業の賃金水準が急速に上昇し、外資企業の水準に近づいたためである(銭、2013)。

また、株式制企業の賃金水準は一貫して国有企業を上回っているが、前者の中には国が主要な株式を支配する「国有支配企業」、すなわち実質的な国有企業も含まれている。そして、私営企業の賃金水準は2009年以降ようやく公表されたに過ぎないが、国有企業の50~60%程度の水準しかない。総じて、生産額などにおけるシェアが縮小したといっても、賃金水準においては依然として揺るぎない「国有優位」が続いていることが見てとれる。

また、シアらの研究(Xia=Song=Li=Appleton、2013)は、1988年、1995年、2002年、2007年にCHIPS(中国住民収入分配研究チーム)が行った調査に基づくデータによる都市戸籍住民を対象とした家計調査により、都市住民の賃金格差がどのように拡大してきたかを明らかにしている。彼らの分析によれば、賃金のジニ係数は調査年ごとに確実に拡大しているほか、上位10分位と下位10分位との賃金比も同じような動きを辿っている(表1)。

賃金格差のうち、大きな比重を占めるのが企業の所有制による賃金格差である。彼らはブラインダー・ワハカ(Blinder-Oaxaca)分解を用いて、賃金格差のうち合理的には説明できない「差別」の要因がどの程度の比率を占めるのかを推計している。

ブラインダー・ワハカ分解とは、人的資本論(人の能力を資本と捉えること)に基づいた賃金関数の推計を通じて、グループ間の賃金格差のうち、就学年数や経験年数といった属性の違いから説明される部分を取り出し、残った説明されない部分を差別と考えるものである。この手法は、男女間の賃金格差のうち、能力や職種ではない「差別」による部分がどの程度を占めるのか、といった点を分析するのによく用いられる。

シアらの研究によれば、国有企業と非国有企業間の賃金格差のうち、業種や個人の属性では説明できない「差別」に当たるものの割合が、1988年から2002年にかけてはほぼ43%~44%の間を推移していたのに対し、2007年にはなんと80%に達するという(表1)。

このように、国有-非国有企業間の賃金格差が、生産性の違いなどに裏付けられない「差別」的なものだ、ということは、経済全体でみると深刻な資源配分上の非効率が生じている可能性を示唆するものである。

実際、中国経済の成長要因について計量的な分析を行った実証研究は、労働や資本といった生産要素について、部門間で適切な配分がなされていない、ということを明らかにしている。例えば、非国有企業の技術進歩率は、一貫して国有企業のそれを大きく上回っているにもかかわらず、国有部門の賃金は一貫して非国有部門の賃金を大きく上回っており、そのギャップは拡大する傾向にあった。また、資本の収益率についても非国有企業の方が国有企業よりも高いにもかかわらず、労働者一人当たりの資本額は後者が前者を一貫して上回り、しかもそのギャップは拡大を続けている。

このような資源分配上の非効率が存在することは、中国経済の将来を評価する際に必ずしも悪い材料にはならない。もしこの非効率な資源配分が今後改善に向かうならば、それは中国経済の生産性を向上させ、成長を後押しする大きな要因になるからだ。その反面、このような資源配分のゆがみは、これまでの中国経済の成長パターンの下では、本来高いパフォーマンスで経済全体の牽引役を果たしてきた非国有企業やその労働者に対し、その生産性上昇の「果実」が十分に分配されてこなかった、ということを示している。その意味では、人々の「不公平感」をかきたてるような現象だといってよい。

ここで、一つの疑問が浮かび上がってくるだろう。非国有部門の企業家、あるいは労働者はなぜ、このような自らが生み出した高い生産性に見合うだけの「果実」を得られないという「不公平」な状況を甘受しているのだろうか?

これに対して、以下のような理由が考えられるだろう。第一に、現代の中国経済で主流になっているイノベーションが、必ずしもそれを生み出している主体(企業や労働者)に「対価」を保障するものではない、という点である。

非国有部門の高い生産性を支えた「イノベーション」とは、(知的)財産権の保護に裏付けられた研究開発(R&D)によるものというよりも、中間財市場における「旺盛な参入」を通じた調達コストの低下によるものだと考えられる。零細な民営企業は、激しい価格競争によって、中間財の調達コスト引き下げと産業全体の生産性向上に寄与している。しかし、その「果実」を刈り取るのはあくまでも鉄鋼・電力・石油化学などの工程の「川上」に位置する素材産業か、逆に「川下」に位置する完成品メーカー、さらにはそこに資金を融資している金融機関などの大手国有企業であって、それら零細な企業自身ではないのである。

第二に、資本や土地(使用権)などの生産要素市場においては、一貫して政府および国有部門が圧倒的な地位を占めており、競争メカニズムが十分に働いていない点があげられよう。そういった状況で経済が活性化し、資本や土地への需要が拡大すればするほど、そういったセクターが独占的による利益を獲得する、という構図ができあがっているのである。

これまで中国政府の大規模な景気刺激策によって国有部門を中心とした旺盛な資本投資を行い、パイの持続的な拡大を図ることで、このような分配の不公平性から生じる問題が顕在化することを回避し続けてきたといってよい。しかし、労働人口の減少もあって長期的な成長率の低下が見込まれる中、社会的公正にも、経済的な効率性にも反するような国有企業の特権的な地位にメスをいれるのは、もはや避けられない状況にあるのではないだろうか。

習近平政権における格差問題への取り組み

それでは、中国政府は、このような拡大する格差の現状について、どのような対策を行おうとしているのだろうか? この問題を考える際には、現在中国で深刻化している「左派」と「右派」の政治的な対立を踏まえておいた方がいいだろう。

中国における「左派」「右派」の枠組みは、日本における「左翼」「右翼」とはかなり異なっている。まず大きく違うのが、「国家」に対する姿勢である。中国の左派は国内の政治や国際関係において、「国家利益」やナショナリズムを全面的に肯定している。という点である。そしてそういった愛国主義的な人々を、「ビジネスや国際協調の邪魔」として忌み嫌うのが、政治的にはリベラルな「右派」なのである。

次に重要なのが、腐敗や経済格差といった社会問題についての見解の相違である。現在の中国社会に深刻なレベルの腐敗や富の偏在が起こっている、という認識においては、実は左派も右派もそれほど変わらない。大きく異なるのは、その原因についての認識だ。中国の「右派」すなわち、リベラル寄りの人々は、基本的に市場経済に見合った制度改革が徹底していないこと、なかんずく私的財産権や法治が確立していないことが腐敗や格差の温床になっていると考える。このため、ビジネスの領域と政治的権力の領域があいまいになり、権力と結びついた特権的な資本家やその下で働く従業員が、独占的な利益を手にする。このことが富の分配をゆがめ、不公平を生んでいる、というのが右派の基本的な主張である。

それに対し、左派は、そもそも社会主義体制を掲げていながら、対外的な圧力に屈して、国有企業の民営化や、「私的財産権の保護」を安直に認めてしまったからこそ、政治的権力と結びついた特権的資本家が誕生した、という見解をとる。だから、この状況を打破するには例えば企業の国有化をもう一度進め、腐敗した役人や資本家に対する国家の監視や処罰を強化するしかない、ということになる。

それでは、習近平政権は激しく対立する左派と右派の対立の中で、どのように格差の問題に取り組もうとしているのだろうか? 昨年の秋に開催された第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)において採択された「全面的な改革深化に関する若干の重大問題の決定(以下「決定」)」は、社会・経済の様々な分野でかなり踏み込んだ改革の方針を示し、内外で大きな話題となった。その一方、内政面では、リベラルなメディアや知識人への言論弾圧や毛沢東時代に回帰したような社会主義イデオロギーの強化など、左派色の強い強硬な姿勢を打ち出してきており、その本質をどう見極めればいいのか、専門家の間でも評価は未だ定まっていない。

また、2013年2月になって基本方針が打ち出された、所得分配制度の改革案について、「決定」では踏み込んだ言及はなされなかった。その一方で、政府予算の立法機関による審査を徹底化し、より透明な予算管理制度を導入することや、農民の土地などに対する財産権を強化し、都市と農村で統一化された建設用地の市場を創設するという方針が盛り込まれたことは注目に値する。総じて言うなら習近平政権は、深刻な格差問題に対して、まず格差を生み出すような既得権益を解体することによってその是正を図る、「右派」的な手法で臨む姿勢を明確にしたように思える。

ただし、既得権の解体が実際に格差是正をもたらすまでには、かなりの時間がかかると予想される。それまで、格差の拡大とそれに伴う「不公平感」に対する民衆の不満を抑えることができるかどうか。そこにこそ、現政権が直面する難題があるといってよいだろう。

2012年の尖閣諸島領有権をめぐる一連の騒動が明るみに出したのは、「反日」のスローガンを叫びながら毛沢東の肖像画を掲げて行進する民衆の姿に象徴される、中国国内における社会的断層の深さであった。その意味では、社会における格差の是正に中国政府がどう取り組むのか、という問題は、今後の日中関係の動向にとっても決して無関係のものではない。今後の動向を慎重かつ冷静に見守りたいところだ。

参考文献

金森 俊樹「中国ジニ係数公表の波紋」大和総研(http://www.dir.co.jp/library/column/20130201_006758.html)

銭小英(2013)「中国の都市労働問題と格差是正」『日中経協ジャーナル』No.229.

園田茂人(2008)『不平等国家中国-自己否定した社会主義のゆくえ』中公新書

星野真(2013)「縮小した中国の地域所得格差」『読売新聞』WASEDA ONLINE(http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/international_130812.htm)

丸川知雄(2013)『現代中国経済 (有斐閣アルマ)』有斐閣

李培林・陳光金・李炜(2007)『全国社会和階穏定形勢調査報告―2006年全国社会和階穏定問題抽様調査分析―』中国社会科学院(http://www.sociology.cass.cn/shxw/shgz/shgz30/P020070104400983595379.pdf)

李実・羅楚亮(2011)「中国収入差距究境有多大?-対修正様本構造偏差的賞試」『経済研究』第4期

王小魯「灰色収入与国民収入分配-2013年報告摘要」『王小魯博客』http://wangxiaolu.blog.caixin.com/archives/61797

Xia, Qingjie, Song, Lina, Li, Shi, and Simon Appleton (2013), “The Effects of the State Sector on Wage Inequality in Urban China: 1988-2007,” IZA DP , No. 7142.

サムネイル「DSC08678」叶宁

プロフィール

梶谷懐

神戸大学大学院経済学研究科教授。博士(経済学)。専門は現代中国の財政・金融。2001年、神戸大学大学院経済学研究科博士課程修了。神戸学院大学経済学部准教授などを経て、2014年より現職。主な著書に『現代中国の財政金融システム:グローバル化と中央-地方関係の経済学』(名古屋大学出版会、 2011年)、『「壁と卵」の現代中国論』(人文書院、2011年)、『日本と中国、「脱近代」の誘惑』(太田出版、2015年)などがある。