2014.09.26

「不毛なことの意味をかすかに信じる」――彫刻家・今野健太が彫り出す存在

「自分の身体」というモチーフを通して「存在の不安」をテーマに制作をしてきた彫刻家・今野健太さんは、東日本震災以降、「ある」という肯定的なエネルギーを形にしたいと思ったそうです。「石さえやっていなければもっと楽に生きていけるのに」「彫刻は時代を牽引できない」と思いながら、彫刻という「不毛なこと」を続ける意味を、かすかに信じていると語る今野さん。「いま“表現すること”にどんな意味があるのか?」を考える障害者文化論の研究者・荒井裕樹さんとの対談をお送りします。(構成/金子昂)

「彫刻家」という希少職種

荒井 今年2月の大雪の時は、10日間もアトリエに閉じ込められたそうですね(笑)。

今野 はい。いま、ぼくのアトリエは神奈川と山梨の県境の山間にあるんですが、2週続けて降った雪が合わせて1.5mくらい積もりました。アトリエに続く道は使用する人が少ないので除雪が後回しになって。普段からアトリエにこもることはあるので、「食糧の備蓄もあるし……」と悠長に構えていたら、最終的に助けに来てもらったのが10日後でした。

荒井 その間、制作もされていたんですか?

今野 展示を控えていた作品を雪の壁に囲まれながら制作していました。制作に集中する良い機会だったはずなんですが、当時の記憶は「屋根がつぶれるんじゃないか……」とおびえながら、朝から晩まで雪掻きをしていたことしかありません……。

荒井 制作も命がけなんですね(笑)。今日は、そのアトリエとは別の制作現場ですが、足を踏み入れてから、ずっと驚きの連続です。石を削るノミまで刀鍛冶みたいに作っていると聞いて、びっくりしました。

いま、日本に「彫刻家」って何人いらっしゃるんでしょうね。しかも「石」を専門にしていて、それを「職業」にしている人というのは、普通に生活していると出会う機会はめったにないですよね。文筆家や翻訳家よりも希少職種かもしれません。そもそも、ぼくはいままで「彫刻家」の話に、真剣に耳を傾けたことがあっただろうかと思って、今回は今野さんにお声かけいたしました。なので、今日は、とても楽しみにしていました。

最初に、どうして彫刻家に、しかも石を素材に選んだのかについてお聞かせください。そもそも東京藝術大学って、入学するときには何を専門にするか決まっているんですか?

今野 予備校に通う時点で、どの科を選ぶのか決めます。ぼくはそこで彫刻を選びました。初めて石を彫ったのは東京藝大に入学した年の実習のときだと思います。石を本格的に使い始めたのは卒業制作からで、それまではずっと粘土で作品を作っていました。

荒井 どうして粘土から石に変えたんですか?

今野 粘土って形が作りやすいんですよね。一日の作業を終えたら、粘土が乾かないようにタオルを巻いてビニールを被せるんですが、翌日にはタオルの形が粘土にうつってしまうんです。前日の状態に戻すための作業が必要なんですけど、ぼくはその作業だけで何カ月も経ってしまって。

みかねた先生に「きみに粘土は向いていないから石をやってみなよ」と言われて、石を彫ってみたら、少なくともぼくの目には、翌朝になっても形は変わっていないようにみえた。「これなら安心して進められる」と思いました。

荒井 何かの形を正確に再現するなら、他にもっと都合の良い素材はありますよね。でも、今野さんにとって相性がよかったのは石だったんですね。

今野 大学1年生で石彫実習をやったときは、「二度と石なんてやらないぞ」って思っていたんですけどね。重いし、硬いし、卒業したら作れる場所も限られるし、素材として選ぶ意味がわからないって(笑)。

荒井 制作できる場所も限られますよね。

今野 削る音も粉もすごいから周りの家に迷惑をかけちゃうんですよ。公害みたいに思われてしまって。ぼくもアトリエの場所を何度も移動しています。

荒井 アトリエも、電気と水道を引くところから全部自分で作るそうですね。そして石を削る道具も作らないといけない。彫刻家って大変ですね(笑)。

今野 でも、みんなやっているわけじゃないですよ。ぼくも昔は、わざわざふいごとか古臭いものを使って、自分で鉄を叩いたり削ったりしながらノミを作るなんて大嫌いだったんですよ。最新の技術を使って彫刻をつくる方がクールだと思ってた。

でも、あるとき、そこに限界を感じたんですよね。石はノミによって削られます。ということはノミで石の形が決まっている。だったら、まずノミをつくらないといけない。

荒井 時代の流れと逆行しているんですね。

今野 参考にする資料もどんどん時代をさかのぼっていくんです。オーギュスト・ロダンをみてみると、彼はミケランジェロをみていたんだと気づく。ミケランジェロは、より昔の彫刻をみている……。古くに作られた作品は、ぼくがテーマとしているものを、より直に表現しているように思います。不在感を形にしようとしているというか……強いエネルギーを感じるんですよね。

「自分」という不確かな存在

荒井 「彫刻の素材」として、石の利点って何ですか?

今野 うーん、重かったり硬かったりするところかなあ。ぼくはしつこくアプローチをするので、他の素材だとすぐ荒れちゃうんですよね。木だったら柔らかくて形もとりやすいけど、ずっといじってるとすぐに細くなっちゃう。粘土だといくらでもいじり続けられるので終わりがみえない。オーソドックスな素材のなかでは、ぼくのしつこさに一番応えてくれる素材だと思っていて。

荒井 木の彫刻だと、例えば人体もパーツごとに作成して、後で組み合わせたりできるんでしょうけど、石の場合はそうはいかないですね。一度ノミをいれたら、それまでですよね。

今野 そうですね、接ぐこともできるんですけど、木の彫刻ほど技術は発展してないです。欠けてしまったら終わり。

荒井 手をあげた像をつくることに決めたら、手を下げた像は作れないわけですよね。石って、ものの形を作るにはやっぱり不便な素材ですよね。

今野 ええ、ぼくも不便だと思っていました。

作品を作るときは、「可能性を殺している」ことを常に感じているんです。だから一番楽しいのは最初の「荒彫り」という大まかな形を作るときなんですよね。これは可能性がまだまだ残っているので、肉体的にもスポーツみたいに楽しめる。日が暮れるまで気持ちよく削って、夜になったら、「今日も働いたなあ」ってお酒を飲んで寝て終わり。

荒彫りのあとは、一手一手が可能性を削っていく作業に入っていきます。毎日カリカリしながら作っている。このときは本当につらいですし、生活も荒れますね……。

でも、できることが限られているからこそ、そのなかで考えられるという良さがあるんです。質量的には削ることしかできないんだけど、全体的なバランスをみながらだと、ある部分を削ることで、別の部分が膨らんでみるようになったりもするから、盛り付けることだってできる。不自由だからこそできることもあるような気がします。

荒井 不自由さが可能性を生みだす、というのは面白いですね。ただ、石には「ひび割れ」や「模様のムラ」といった不確定な要素もありますよね?

今野 ありますね。たぶん制作を始めた時点での不確定要素は、他の素材よりも多いと思います。でも、スタートしてから起きる時間的な不確定要素は少ないかな。石が割れちゃうときも、割れやすいところに気付けなかった自分の責任なので、納得できる。

荒井 以前、この企画で写真家の齋藤陽道さんと対談したときに、齋藤さんがフィルムを使う理由は「失敗するから」って言っていたんですよね(その傷のブルースを見せてくれ――写真家・齋藤陽道のまなざし 荒井裕樹×齋藤陽道)。自分でもなんでこういう写真が撮れるのかわからないって。表現者にとって、不確定要素は必ずしもネガティブなものじゃないんだなあと、とても面白く感じた記憶があります。

今野 ぼくは、その不確定要素が、ぼくのなかにある気がするんです。制作を続ける動機として、「わからないことがある」というのはとても重要だと思うんです。何度やってもわからないから少しでも理解しようとさまざまなアプローチを考えて作品が展開していく。

フィルムとか木とか焼き物の不確定要素って、たぶん気温、湿度、光、時間といったものですよね。そういう自分ではコントロールしきれない大きな要素によって「自分の意図を超えた表現」が生まれるという力を持っているんだと思います。

でも、ぼくにとって一番興味のある「わからないこと」というか、「自分のコントロールを超えたもの」は自分だったんです。自分という素材に起こる「変化」や「わからなさ」に興味を持っていて、それをテーマにしてきました。

自分のなかに不確定要素があるから、素材には落ち着いていて欲しいんです。時間によって変化する素材だと、ぼくのなかで起きた「ゆがみ」とか「ズレ」みたいなものと、素材の「ゆがみ」「ズレ」とを混同して妥協してしまいそうなんです。

石なんか彫っていて何になるんだ?

荒井 すみません、今野さんのお人柄を信頼して、むちゃくちゃなことお聞きします。「石なんか彫っていて何になるんだ?」って、思うことってないんですか(笑)。

今野 ……いつも思います。「石さえやっていなければもっと楽に生きていけるのに」って。荒彫り以外のときは、いつもピリピリしていますし。売れないし、発表する場も少ない。

同業の友達もそうなんですけど、都心にアトリエなんてできないから、東京を同心円状に転々と移動していくんですよね。石じゃなかったら都心に住めたのに……。

荒井 非合理的ですよね(笑)。買うのも運ぶのも高くつくし、削りカスを捨てるのにもお金がかかるでしょうし……。

今野 でも、ぼくには石なんだよなあ……。もともと人の少ないところに行く性格だからちょうどいいのかもしれませんね。

荒井 ちなみに作品の完成は、どういう瞬間にみえるんですか?

今野 締め切り前に完成したと思えることはあまりないですね。いつもやりたいところが残っちゃうんですよ。というのも、締め切りに間に合うように作っていても、時間に余裕ができたら新しいことをはじめてしまうんです。複雑な構造にしてみるとか、イメージを足してみたり、あるいは引いてみたり。必ずしも作品としての質を上げるというわけじゃないんですけどね。結果的にいつもひいひい言いながら締め切りを迎えています。完成させることよりも、時間内で何ができるかのほうが大きいのかなあ。

荒井 では、内的な衝動としての終わりって、めったにないんですね。

今野 そうですね。でもそれは「次の作品ではこういうことをやってみよう」って、前後の繋がりがあるからなんだと思います。だからずっと作っているのかなって思います。

荒井 「やりがい」を一番感じるのはいつですか?

今野 過程によってやりがいの質が違うんですよね。荒彫りをしているときはスポーツみたいなやりがいがある。その後、より細かく形を作っていく作業のときは可能性を殺していくやりがいがある。締め切りに追われて、とにかく人にみせられる状態にしないといけないときも、それはそれでやっぱりやりがいがあるんです。そして人にみせる瞬間も、やっぱりやりがいは感じる。

やりがいとか手ごたえって、時間が経ってからやってくるんですよ。次の作品、あるいは次の次の作品が完成して、これまでぼくが作ってきたものとの繋がりを感じられたときが、彫っていてよかったと思う瞬間なのかもしれない。失敗したと思っていた作品も、繋がりのなかで意味を感じることもよくあるんです。

「リアル」な彫刻とは何か?

荒井 今野さんの作品は人間をモチーフとした像が多いですよね。石彫で人間をモチーフにしようと思ったのはいつ頃からですか?

今野 予備校でも、大学1年生の課題でも、人間をモチーフに制作をさせられることってしょっちゅうあるんですね。ぼくはそれにうんざりしていたので、人間ではなく動物を作ったりしていたんです。でも、別に誰かにやらされて作るのが嫌だっただけで、動物である理由もありませんでした。だから、だんだん人間を作ってもいいんじゃないかなと思うようになってきて。

人って、人間の形を一番シビアにみるんです。動物だと多少いびつな形をしていてもあまり気にしないのに、人間の形には敏感で、ちょっとバランスがおかしいだけでもネガティブなイメージを想起するんですよ。奇形の人間を作ることへのタブーがあったからなのかもしれません。ぼくはそのあたりのシビアさもテーマにしているから、人間だったら、動物では伝わらない細かな部分を出せるんじゃないかと思ったんです。

荒井 でも、今野さんは、いわゆる「写実的」な作品はあまり作らないですよね。身体のバランスが独特です。

今野 そうですね。例えばこの作品「He feels heavy from head to toes.」は、モデルさんをみながら写実的に作ろうとした作品ですが、モデルさんも動いてしまうし、修正を加えるうちにいつになっても形が整いませんでした。

荒井 ぼくにはとても写実的にみえるんだけど、今野さんには違和感があるんですね。

今野 頭の大きさを直したり、歪みを修正したつもりなのに、あとからみると全然うまくいっていないんですよ。

荒井 人はそれぞれ「リアル」のイメージが違うんですね。今野さんにとって「リアル」ってどういうイメージなんですか?

今野 大学院の修士課程のときに、人間を「リアル」に作ることがどういうことなのかをはっきりさせようと思って、2年かけて自刻像を作りました。

そのときは、鏡や写真といった、自分の姿を確認できる媒体をフルに使って、忠実にかたどった自刻像を彫ろうとしていたんです。でも写真をみても、鏡をみても、自分の姿が歪んでみえる。肩を直接みようとすると、身体が動くからやっぱり歪んじゃう。自分の身体をみることの不可能性というか、人は自分の身体を「ゆがみ」のなかでしかみることができないということを、そのときあらためて実感したんです。

はじめに直感的に荒く作った形から、自分が写実的だと考えている方向にあわせて、頭の大きさや手の小ささのバランスを整えていっても、直せば直すほどおかしくなっていく。そのとき、じゃあむしろ直感的な形を増長させてみようと思ったんですよね。

荒井 そうしたら、今野さんにとっての「リアル」な形になった?

今野 というよりも、どうせそうはみえていない対象を「ここは構造上こうなっているはず、こうでなければならない」と形を整えていくことと、頭では「おかしい」と理解しながらも感覚的な正しさに従って作ることの間に、いくつもの性質のちがう「リアル」が存在しているんだと感じられるようになりました。「歪めること」と「整えること」の区別がなくなったというか、いままでは「点」で捉えていたものが「線」になったというか。

それからは、「人間は自分の身体を認識できない」ということがテーマになっています。

荒井 今野さんがイメージする「リアル」に近づいている手ごたえって、どんなときに感じられるのでしょうか?

今野 うーん……自分が作ったものではないように感じたとき……ですかね。ときどき、自分で作り出したものじゃなくて、もともとあったもののように感じることがあるんですよ。作品と自分の距離感に変化が生まれるからなのか、「もうだめだ、このままでは失敗だ!」と思ってがむしゃらに手を入れていた後に、ふと少し離れてみたら「あれ?」というような……。

荒井 自分が作ったような気がしないものの方が良くできているって、面白い感覚ですね。

「なくなる」という感覚は、「あった」ことを意識させる

荒井 この作品、足元にもうひとり今野さんがいますよね?

今野 ギリシャ彫刻などの大理石の立像だと、彫刻を立たせるために足元に切り株や動物を彫ることがよくあります。というのも、石像って二本足で立たせることができないって言われているんですよ。特に日本の場合は地震があるので。

でも、ぼくはこの作品を二本足で立たせたかった。いろんなところに相談した結果、足に鉄の棒をいれることにしました。これでもう倒れることはないってわかっていたんですけど、やっぱりなんとなく不安だったので足元に塊を残しておいて制作を続けていました。

完成に近づいていくうちに、ただ二本足で立っているだけでは、作品としての強度がないことに気付きました。それで、足元に残してあった塊を使って、もうひとりの自分を彫ってみたんです。小さいぼくは、大きいぼくに手をかけていないと立っていられません。そして大きなぼくも、小さいぼくがいないと立っていられない。お互いが不安の象徴であり、そして寄り添うことで立像になっているという「入れ子」関係の作品ができました。

荒井 これは2005年の制作ですね。最近の作品とは雰囲気がずいぶんちがいますね。

今野 そうですね。ずっと「人は自分をみることができない」というテーマで彫り続けてきたんです。自刻像を制作した後も、「入れ子」の構成を使って、しばらくは一人のモデルを「分離した人物群像」として作っていました。

一人の人物を構成する要素が、お互いに関係性を持ちつつも、完全に分離していて「ひとつになれない」みたいなのを表現したかったんです。

荒井 「分離していて、ひとつになれない」って面白いですね。

今野 でも、それは全部自分なんです。そこから、2010年につくった「揮発する肖像 No.2」のように、自分がみえないところに何人もの自分がいて、連鎖しているイメージへと変化していきました。「分離」するよりもずっと遠い感覚というのかな、「自分にもみえない自分の部分」に移動して行ったような感覚です。「分離」を突きつめていったら、結果的に「密接」にたどり着いたんです。

荒井 今野さんの作品を時系列的に追うと、もともとは写実的な人物像からはじまって、独特な身体のフォルムを直感的に強調した像になり、「自分が分離していてひとつになれないような不安」へと深まってきた。それが最近では、複数の人間が融合していて、人間と人間の境界があいまいになっていたり、個人の自立性のようなものがあやふやになっている作品が多いですね。

さっき制作中の作品に触らせてもらって実感したんですけど、石って、とにかく半端じゃなく重くて硬いんですね。こんなに「存在感」や「手ごたえ」がはっきりしたものって、「あいまいさ」や「あやふやさ」を表現しにくいと思うんですけど、なぜそういったテーマの作品を作り始めたのでしょうか?

今野 どうしてなんだろう……自然と、そうなっていったんですよね……。震災直後から制作を始めたミケランジェロの「フィレンツェのピエタ」をモチーフにした未発表の作品があるんですけど……。

荒井 これ、すごいなあ……。

今野 自刻像以降、ずっと自分の身体をテーマにした作品を作っていました。でも、あるとき限界……ではないな……満足できなくなってきたんです。そこで身近な男性をモデルに彫ってみたけど、それもやっぱりなにかが違う。それで、ずっと彫ることに抵抗があった異性を……いや、なんだろう、もっと大きな、男女がいるというか……「自分」ではなくて「人間」を作るって方向にシフトしてきたんですよね。

なんだろう、「ポジティブなエネルギー」のようなものを作りたかったんですよね。それまでは「自分」というモチーフを通して、「存在への不安」というものをテーマにしていたんです。ものが「ある」ことに対する心許なさというものを、「自分」と「石」という媒体を通して考えるというか……。

やっぱり、東日本大震災がひとつの転換点だったような気がします。あの震災では、さまざまなものが「なくなってしまう」という場面を嫌というほどみさせられました。でも「なくなってしまう」という感覚は、ぼくにとっては逆に「あった」ということを強く感じさせられて。その「あった」という感覚に対する思いから、「ある」という肯定的なエネルギーをなんとか形に出来ないかと。

断絶した個が接し合って起こる摩擦熱

荒井 「存在への不安」から「“ある”という肯定的なエネルギー」へ興味が移っていくことって、何かわかるような気がします。今野さんの意図とはちがうかもしれませんが、ぼくなりの経験というか、「自分文脈」のなかにも同じような感覚があります。

「自分が生まれてきたこと」や「いま自分が生きていること」って、自分の力ではどうにもならない、いろんな偶然が重なった結果だと思うんですよね。それは別に「両親二人が出会って自分が生まれた」っていうだけじゃなくて、もっともっと広くて大きな話です。

ぼくらの世代だと、祖父母が戦争を生き延びられたっていう社会的な要因もあるし、それよりさかのぼって、先祖たちが生命をつなぐ前に戦災や病気や災害で死ななかったこととか、それこそ精子と卵子の受精確率がどうこうといった生物学的な要因まで含めて考えたら、たぶん天文学的な確率ですよね。

そんな無限に散らばるピースのうち、どれか一つでも欠けてたり、入れ替わってたら、少なくとも「いまの、この自分」は存在していないわけで……、じゃあ、そう考えると「いまの、この自分が存在していること」って、ものすごい「たまたま」なんじゃないかと。それが怖くて不安で仕方がなかった時期がぼくにもあったんですよね。だから、文学の道に入っちゃったのかもしれないんですけどね。

天文学的な確率で「たまたま」存在していることを、はかなくて頼りないこととしてネガティブに捉えるか、神秘的でありがたいこととしてポジティブに捉えるかって、同じことの両面のような気がするんです。ぼくの場合は、震災直後に子どもが生まれたことがきっかけで、いまはどちらかというとポジティブな側面をつよく感じていますが……。

今野 ぼくたちが「たまたま」存在しているということに対する、そういった細やかな感覚というのは、ネガ・ポジどちらの側面にも深く共感することができるからですよね。

ぼくの場合、もともとはネガティブな方向性に作品が進んでいたんですが、震災を機にその方向性で考えることができなくなってしまったんです。あまりの出来事に、これまでの方向性が振り切れてしまったというか……。

ん、なんでしたっけ? ……境界線の話でしたね。

荒井 そういえば、そうでした(笑)。

今野 「自分」をテーマにした作品制作のなかで、対象に近付こうとして、まるで顕微鏡をのぞくみたいにどんどん世界が小さくなっていっていくことに、ずっと閉塞感は覚えていたんですよ。いよいよ駄目だと思っていたとき、ちょうど新しいアトリエを作っていたら震災が発生しました。

「自分」をテーマにしていくなかで、ぼくはアプローチの仕方を勘違いしていたのかもしれません。大学院生のとき、自分の裸を一人で撮影して、現像して、その資料を大学の一番人のいない奥の作業場でこそこそみながら自刻像を制作していたんですね。で、大学を出たあとは、できるだけノイズを排除して、とにかく自分の制作だけに集中できる環境を目指してきました。アトリエを何度も移転して、周囲に民家も人もいないという、制作をする上では理想的ないまの環境に行き着いたんです。

でも、確かに制作には集中できる様にはなったけど、「これでいいのか」「何か違うんじゃないか」と、一人でずっと考えていたんです。

3月11日は、アトリエのある地域も大きな揺れがあったんですが、普段から夕方の冬山は風が強いので、木々が揺れているのには慣れてしまっていて、鉄パイプの大枠があるだけで屋根も壁もないアトリエには人工物が周りに車とプレハブしかなくて、ただ車だけが不穏に揺れるのをしばらく見続けていました。

その後、同じ生活圏で、市街や都市部にいた身近な知人や家族に聞いた話と自身の体験の間に大きなギャップがあったことを知りました。感覚を研ぎ澄まそうとして得た環境のはずが、自分の周りにあるものの多くを排除してしまっていたことで、身近であったはずの震災を感じることができなかったということに大きなショックを受けました。

それがきっかけというか、「ひとつじゃないもの」というか……「ひとつのもの」を構成する「周囲のものたち」との関係性みたいなものというか……、言葉にするとすごく月並みになってしまいそうだけど、そういう言葉たちに分類する前の、もっと混沌とした、断絶した個と個が接し合うことで起きる摩擦熱のようなイメージですかね。そういった、ひとつの「存在」を支える「存在」みたいなものを表現したくなったんです。

「不毛なこと」をやり続けること

荒井 この対談のテーマのひとつに、「いま“表現すること”にどんな意味があるのか?」というのがあります。ぼくも「こんな時代に、本なんか読んでて何になるんだ!」って思うことはあるんですけど、そんな気持ちに追い込まれれば追い込まれるほど、本を読み続けていないといけない自分がいることに気が付くんですね。

今野 ぼくも「石なんか彫ってて、いったい何になるんだ!」って思うことはあります。映画を観ていると「こっちのほうが、広く伝わるよな」って思う。彫刻の場合は、どうしても展示会に来てもらって、実物をみてもらわないと伝わらないので。とくにぼくの作品は、角度を変えてみると変わってみえることがテーマですし。

荒井 「その場で、そのもの」をみてもらうことが大事ですよね。彫刻作品って、日常生活だと場所とるし、重いし、ひたすら邪魔なんだけど、アート展に行くと、その存在感がものすごく気持ちいい。

今野 そう、そこでしか許されない。絶望的に邪魔なんですけどね。

荒井 絶望的に邪魔(笑)。でも、彫り続けないといけない。

今野 そうですね。この対談を受けるにあたって、これまでされてきた対談を読みました。そしたらみなさん、表現の社会的な役割みたいなものをお話になっていたので考えてみたんですけど、たぶんぼくには、社会に貢献するために振る舞えることはほとんどありません。

目にみえる形で役には立たないし、コスト的にも時代にあっていない。さまざまな面で明らかに不毛なものなんですが、その不毛なことを誰かがやり続けることが、どこかで役に立っていることもあるのではないかと、かすかに信じて作り続けています。

荒井 「かすかに信じて」というところが良いですね。

ちなみに、彫刻を作るとき、具体的な宛先はイメージしますか?

今野 うーん、どこで発表されるかによってお客さんがぜんぜん違ってくるから、そういうイメージはするけど、誰それに宛てて作品を作ることはないと思います。漠然と、いま生きている人たち……かなあ。ただ石って何百年も残るんですよね。そういう意味じゃ、未来の人たちにも向けているのかもしれない。

荒井 極端な言いかたをすると「人類」でもいいんですか?

今野 それに近いのかもしれませんね。石って世界中で使われていたし、残っている素材だから。他の国の人にもみてもらえると思うんです。時間的にも空間的にも広い人に向けられる。

荒井 言語の壁もないし、耐久性もありますよね。でも逆に言うと、良いものでも悪いものでも残ってしまう……。

今野 そうそう。だから何百年という時間のスケールを意識して作らないといけないんです。

時代や社会が変わっても、変わらないもの

今野 震災のとき、ぼくにできることって、たぶんなかった。誰かのために作品を作ろうとしても、まず石を遠くまで買いに行かなきゃいけないし、そもそも石買うために、あの時とても貴重だったガソリンを使っていいのかって話ですよね。実際に石を彫ることができても、どんなに早く見積もっても完成までには1年はかかる。だとしたら、作品が完成する頃には、世の中はまったく状況が変わってしまっているかもしれない。

彫刻って、どうやったって時代や社会の変化についていけないんですよ。だったら、「時代や社会が変わっても、変わらないもの」を目指すしかない。

石器時代から現代まで、世界はこれだけ変化しているのに、「石を彫る」という制作技法はあまり飛躍的な発展をしていないんです。道具に多少の変化はあっても「材料の石よりも硬いもので石を削っていく」という行為を、いつの時代の人もやっていたんだと考えると、これだけ大きく変化していく世界の中で変わらないことを続けることで提示できるものがあるのではないかと。

「伝統的な石の彫刻を守らなくては」とか、「技術を継承する」とかいうことではなく、もっと根源的な次元で「石を彫る」という行為を見つめ直したいんです。やっぱり、彫刻は時代を牽引できないですよね。でも船越桂(彫刻家)さんが、ご自身の彫刻を時代の「踏み石」になっていく、という主旨の発言をされていて、ぼくもそのような作品のあり方に、いまは可能性を感じています。

荒井 熊本県にある菊池恵楓園というハンセン病療養所に「望郷の窓」というのがあるんです。昔のハンセン病療養所は隔離施設だったので、一度入所すると基本的には出られなくて、恵楓園もコンクリートの塀で囲われていたんです。で、その塀の一部が削られて穴が開いているんですね。故郷が恋しくなったのか、あるいはもっと単純に外の世界がみたくなったのか、昔の患者さんが削って穴をあけたんだと思います。

今野さんのお話を聞いていて、彫刻ってそれに近いものがあるのかなと思いました。「望郷の窓」は、だれが、いつ削ったのかわからない。でも、コンクリートを削ってまで外の世界がみたかった人間が、かつてそこにいたんだということはわかる。そういった衝動を抱えて生きていた人間がいた。その痕跡がコンクリートに刻まれている。

人間の生きる衝動のようなものを刻み込んで未来へと託すという意味では、石を彫るという表現は、原始的だけれども、もっともふさわしい表現方法かもしれませんね。

じゃあ最後に、「今野健太にしか作れないもの」を教えてください。

今野 ぼくにしかつくれないものというのは、いまはまだないと思います。特に、最近は技術も発達して誰でも石の彫刻を制作できる時代ですし、この流れはますます加速していくでしょうから。

でも、だからこそお話にあった「望郷の窓」のような生成に関わった人間の強い衝動が重要になってくるんじゃないかと思っていて。これは現代のアートシーンの主流とは別の話でしょうが。

ぼくのように、いまの時代に手作業で石の作品をつくり続けられる環境にいることは本当に幸運なことなので、何かしら「ぼくにしかつくれないものを!」とは常々思うんですが、石って制作している労力も時間も多いので、いつの間にかそういうものが薄れていってしまうんですよね……。

毎回、いつの間にか「石自体に彫らされている感覚」になってしまうんですが、そういうときでも残っている衝動というか、思いのようなものが作品に出れば、ぼくにしかつくれないもの、いまの時代に石を彫るという手法を選んでいるぼくにしか作れないものになるのかなと思います。

荒井 何度触ってみても、やっぱり石って重くて硬いですね(笑)。こんなに重くて硬いものを毎日削りながら、「人間とは何か」を考え続けている人がいるという単純な事実を思うだけで、言いようのない不思議な感動がこみあげてきます。

この感動……読者に伝わるかな……たぶん伝わらないんだろうな(笑)。

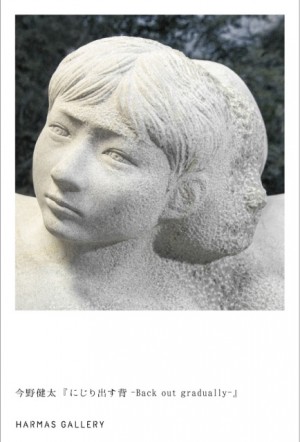

今野健太「にじり出す背-Back out gradually-」

会期:2014年9月13日(土) – 10月18日(土)

月火休廊 水木金はカフェ併設 土日は展示のみ

時間:12:00 – 19:00

会場:HARMAS GALLERY

〒135-0024 東京都江東区清澄2-4-7

アクセス:都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線清澄白河駅A3出口より徒歩6分、

都営新宿線森下駅A1出口より徒歩11分

プロフィール

今野健太

1980年東京生まれ。2009年東京芸術大学大学院博士後期課程美術専攻 修了。主な展示、2014年 個展「 あいとなるものもの 」(日本橋髙島屋美術画廊X)、2012年 「 行為の触覚 反復の思考 」(上野の森美術館 )、2009年 「 彫刻 -労働と不意打ち- 」(東京芸術大学大学美術館陳列館)等。

荒井裕樹

2009年、東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員を経て、現在は二松学舎大学文学部専任講師。東京精神科病院協会「心のアート展」実行委員会特別委員。専門は障害者文化論。著書『障害と文学』(現代書館)、『隔離の文学』(書肆アルス)、『生きていく絵』(亜紀書房)。