2015.07.07

言語を知ることは、人とは何かを知ること――人の言語習得の仕組みを明らかにする

普段、私たちは当たり前のように言葉を話しているけれど、それがどうして話せているのか、また、どうやって話せるようになったのか──考えてみればみるほど、私たちは自分たちが話している言葉について、あまりよく知らないままでいることがわかります。

悩める高校生のための人気連載『高校生のための教養入門』、今回は、ヒトの赤ちゃんの言語習得の研究を通じて「人とは何か」という大いなる謎に挑み続ける、認知・発達心理学者の今井むつみ先生にお話を伺いました。(聞き手・構成/堀部直人+松石悠)

人が言語を習得するには何が必要なのか?

――先生がご研究なさっているのはどのような学問でしょうか?

私が一番メインでやっているのは言語の習得です。人として言語を学ぶにあたって、もっとも必要となる認知の条件とは何か、わかりやすく言えば、言語を学ぶには何が必要なのか、ということですね。

私たちは、「言語を覚える」ということを当たり前のように言います。ですが、赤ちゃんの立場になって考えてみると、たとえば大人が話している声に特別な意味があることをどうやって理解するのかは、そう簡単に説明できることではありません。声も音なので、普通の環境の音とは区別して、大人の声に特別な意味があることをまず認識する必要があります。

そもそも「意味がある」ということを認識するために必要な単語の区切りを、私たちはどうやって聞き分けているのか、あるいはそもそも意味というのはどういうものなのか、などという深遠な問題もあります。

普段私たちは言語を使っていて、そういうことを考えることはないのですが、これはとても大きな問題なのです。ある意味、哲学の問題でもありますね。赤ちゃんから幼児期にかけて、人がどうやって意味を見つけていくのか。そこに私はいちばん興味があります。

子どもが言語を学ぶということにはいろいろな面白さがあります。なかでも人の学習能力に私はとても関心があります。言語の習得を見ることで、人がどういう学習能力を持っているかを一番如実に見ることができるのです。

歴史上の進化は個体内で繰り返される

──私たちは何気なく言葉を覚えているようでいて、実はものすごく高度なことをやっているのですね。

その通りです。話をするレベルであれば、人は非常に短い期間で言語を習得することができます。でも、そのときものすごくたくさんの知識を習得しているのです。赤ちゃんから4、5歳ぐらいまでの子どもでも、言語の規則を自分で発見し、推論して習得していく。驚くべきことに、言語の学習のほとんどを自分で考えてやっているのです。

赤ちゃんは教えられずに言語が学習できるのだとすれば、人は生来どういう推論能力を持っているのか、という問題にもここで突き当たりますね。言語のような非常に複雑なものは人だけが持っているものなので、それを知ることはとても重要です。

さらに言えば、子どもの言語習得の過程を研究することには、言語の何万年もの進化の歴史を、ひとりの人間の中に見ることができる、という面白さもあります。一般的に歴史上の進化は個体内で繰り返されますが、言語の進化においても同様です。

すごく大きなスパンで見たときにいろんな言語が進化してきている、その非常に大きな時のスパンが圧縮されて、人ひとりの個体内で繰り返されるわけです。

ある意味で、言語がどう進化してきたかというのを、赤ちゃんの習得過程を見ることで垣間見ることができる。言語の習得が二重三重の意味で面白いと思っているのは、そういう背景もあります。

言語は人間の知性の象徴

――確かに、私たちは言語の実態が何なのかを全然知らない。

言語は人間の知性の象徴ともいえるとても大きな存在です。やはり全容を理解しないと分からない。ほんの一部だけを切り取って、たとえば文法のことだけを切り取っても言語は理解できないし、音のことだけを切り取っても理解できない。

専門的に研究するとき、一般的にはすごく狭く切り取って、それをものすごく掘り下げていくというのが通常です。それはそれですごく大事なことですが、私は研究する上では広さと深さが両方必要かなと思っています。

とはいえあまり大きく切り取り過ぎてしまうと、なかなかひとつひとつの研究がまとまっていかないので、視野は広く、問題意識は広く持ちながらも、ひとつひとつの研究はある一定の切り取れる範囲でやる、というのが良いと思っています。

私の場合は実験もするのですが、ある切り取れる範囲で実験をする一方で、大きな仮説も持っておく。その仮説を実験によって統計的に検討していきつつ、それぞれの研究を積み重ねていくことで、ようやく全体が見えてくるわけです。

ひとつひとつの研究はジグソーパズルのピースみたいなものです。私も20年研究をやっていて、自分なりにある程度は埋めてこれたかな。これからは、残りをさらに埋めていって、ひとつの大きな絵が描けたら、とは思っていますね。

言語を知ることは、人とは何かを知ること

――一番大きな絵というとどんなものを考えられていますか?

難しい質問ですね。一番大きな絵はやはり、「人はいかに学ぶのか」ということでしょうか。もっと大きく言うなら、「人とは何か?」。「人とは何か?」ということは、もちろん哲学者がずっと問うてきたことではあるんですが、私としてはそれをサイエンスとして考えたいと思っています。

人がいかに学ぶのかということを考えるとき、学びをするために、たとえば記憶がどういうふうに働いているのか、あるいは記憶をするためには何を知覚しないといけないのか、その知覚の仕組みを考える必要があります。

目で見たり、あるいは耳で聞いたり、あるいは触ったり、そういう感覚知覚と記憶がどのような仕組みで働いていて、それがどのように知識になっていくのか。ここが一番大きな問題だと思っています。

私たちはいろんなことを知っていて、また「知っている」と思っているのですが、では「その知識って何?」と聞かれたときに答えられる人はあまりいません。

たとえば言語に関しても、私たちは言語についてものすごくたくさんの豊かな知識を持っているから話すことができるわけですが、その知識が頭の中でどういうふうに蓄えられているのか、脳がどういうふうに働いてるからその知識を使えるのか、それもほとんど分かってないのが現状です。

知ってるということを自分で分かっていない。でも知識として必要な時に使うことができる。

そういう知識って、私たちはすごくたくさん持ってるわけです。たとえば運動の知識はほとんどそうですよね。私たちは反射的に何かを避けることができたり、当たり前のようにして物をつかんだり、体を動かしていろんな操作ができる。

でも、それを脳がどのように指令していて、筋肉がどうやって動くからそれができるのか、普通の人はなかなか分からないと思います。

言語もそのような知識のひとつです。たとえばTOEFLやTOEICでテストされるような知識は非常に表層的な知識でしかなくて、あのようなテストで高得点をとれたら英語を上手に話せるかというと、決してそんなことはない。ただ覚えただけではだめだということ。だとしたら、言語を使うことができるようになるには何が必要なのか。私が知りたいのは、まさにそれなのです。そしてそれは「人とは何か?」という問いにつながっています。

感覚経験を模倣することから、言葉は始まった

――人が学ぶ仕組みのメカニズムを研究される上で、先生はどのような研究手法を取られているのでしょうか。

さまざまな手法を使います。私は心理学者なので、行動指標を使うことが多いですが、脳波を使うこともあります。最近出た論文で、これは実験の写真が『Cortex』という科学雑誌の表紙になりましたが、この実験では、11カ月の赤ちゃんに複数の音と視覚の刺激を与えて脳波の反応の違いを見ました。

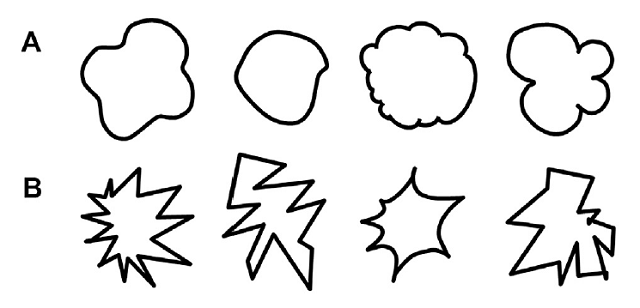

ここに、2つの図形がありますよね。これを見たときに、「キピ(kipi)」はどっちだと思いますか?

――Bのギザギザしているほう?

そうですね。そして、「モマ(moma)」は丸いほうですよね。でもこれって、言語の大原則を考えると別にどちらでも構わないわけです。ところが、私たちはAが「キピ(kipi)」でBが「モマ(moma)」であるという直感を持っている。

だから、人はずっと昔、言語が始まった頃に、音と対象の関係や音と意味の関係のような、言語学では本来は恣意的、独立であったとされるような関係を超えて言語を用いていたのではないか、と考えたわけです。

言葉というのは視覚や触覚と音の感覚の間に恣意的でなく対応関係が感じられ、そのような感覚間協応から感覚経験を音で模倣するようになって始まったのではないか。そのようなことを言う人は数多くいるのですが、それを直接実験で確かめた研究はなかったので、この実験をすることにしました。

――感覚経験というのは、Bを見て「キピっていう音がしそうだ」と思うような、そういう経験のことですか?

そうですね。感覚統合とも言います。私たちには聴覚、視覚、触覚、それぞれありますよね。それが大人の脳ではだいたい整理されているんですが、その間に全然コミュニケーションがないかというと、そうではありません。

たとえば、高い音と小さいものがよく合うと思うこととか、低い音と大きいものが合うと思うこととか、そういう直感は持っていると思うんですね。その延長として、Bが「キピ」でAが「モマ」だと言うときに、その背景に存在するのが感覚経験です。

大人のなかにも、少数ですが、共感覚と言われる感覚を持つ人がいます。共感覚とは、たとえば文字に色を感じるとか、味に対して形を感じるなど、一つの情報を処理するときに、他の感覚も一緒に感じる現象のことです。

黒いインクで書かれた「あ」という文字を見ると黒い文字が見えるのに加えて赤い色の印象も感じるとか、苦い味のものを食べると味の感覚に加えて四角形が頭に浮かぶ、というような具合です。

共感覚を持つ人の脳内でどのような処理が起こっているのかはまだ解明されていませんが、共感覚を持つ人の場合は、幼少期の脳内の未整理の配線が一部つながったまま残って、そのまま大人になったのではないかと考える研究者もいます。いずれにせよ、大人の脳でもさまざまな感覚の間にコミュニケーションがあることを示している例の一つです。

脳波の反応を見て赤ちゃんの認識を推測する

──言葉の意味を知るよりも前に言葉を音として経験している、というのはとても興味深いです。

言葉が感覚経験を直接に声で模倣したところから始まると考えた場合、その後、言語がシステムになって複雑なことを言おうとしたとき、ひとつひとつを声で模倣していたのではとても足りない。つまり、記号としての言葉の数が不足してしまうことになります。

そのため、いまの言語記号ではもはや音と意味の直接のつながりは薄れてしまっていますが、最初の時点を考えれば、そこから始まったのではないかと考えることができるわけです。

この赤ちゃんも、丸いAの図形と「モマ(moma)」という音、ギザギザしているBの図形と「キピ(kipi)」という音の組合せを聞くと、それが初めて聞いた組合せであっても、ごく自然に「キピ」や「モマ」を言葉だと思うのではないか?

丸いAと「キピ(kipi)」、ギザギザしているBと「モマ(moma)」という組み合わせを聞いたら、何か変だと思うのではないか、と考えたわけです。

とはいえ、11カ月ぐらいの赤ちゃんにそれを聞くこともできないので、脳の反応を見て、赤ちゃんがどう思ったかを調べることにしました。下の表紙写真のようにして脳の電位を測るんですが、赤ちゃんの頭に被せている器具には電極が付いていて、その電極から本当に微かな電位の差を拾ってきて、それを3つの解析手法にかけてみた、というわけです。

これに関連して言うと、私はオノマトペの研究もしています。オノマトペってご存知ですか?

感覚経験を音で模倣するオノマトペ

――「ゴーゴー」とか?

そう。「フラフラ」とか「モチモチ」とか。たくさんありますよね。お母さんが赤ちゃんに話しかけるときって、すごくオノマトペが多いんですよね。

日本語は言語として特にオノマトペが豊富な言語で、日本人のお母さんは非常によく使うんですが、ちゃんとした辞書に書いてあるような言葉はほとんどないにもかかわらず、お母さんが赤ちゃんに話すときは自分でオノマトペを作って話しかけている。

一方で実は、ドイツ語や英語のような欧米の言語ではそれほど多くありません。漫画でよく使われる“Bang!”のような、音を模倣して使われる決まりきったものはありますが、日本語の擬態語のように非常に豊かな感覚を表すボキャブラリーはほとんどありません。

そのドイツ語であっても、お母さんが赤ちゃんに話しかけるときには、やはり普通の言葉を使うよりも音を自分で作ってオノマトペを使います。

つまり、ドイツ語や英語のようにオノマトペをあまり使わない言語でも、やはりお母さんは赤ちゃんに一番最初は音の模倣をして話しかけます。見たものや経験したもの、感覚経験を音で模倣することで、そこから言語の記号性を赤ちゃんに分からせようとしているのではないか。そうした仮説にもとづいて、さまざまな手法をつかって一連の研究を行っています。

歴史への関心から、心理学へ

――先生は高校生のころから言語に興味があったんですか?

言語を意識するようになるのはもう少し後のことですね。高校生のときは読書が好きだったので、随分と本は読んでいました。授業科目では、英語と世界史がすごく好きで。私は少しロマンチストで、昔のエジプト時代の遺跡の発掘とかにあこがれていたのです。

大学に進むとき、世界史か、広くは歴史を勉強する学部に行きたいなと思って、それで慶應(義塾大学)の文学部に入りました。

その後大学二年になるときに学科を選ぶことになったのですが、もともと興味があったエジプトのことをやっている先生はいなかったので、中世のキリスト教を研究する西洋史を選びました。

――ずいぶんと違った領域を選ばれたんですね。

中世キリスト教が一番古かったので、それで中世キリスト教にしました。でも、歴史の勉強を本気でしようと思ったら、それこそ言語ができないといけない。たとえば中世のヨーロッパをやりたいと思ったら、まずはラテン語ができないといけません。

しかも、それぞれの地域の現代の一般的な言語だけではだめで、古代の英語とか中世ドイツ語、中世英語とかケルト語みたいなものも必要になってくる。

そういう新しい言語を勉強すること自体は楽しかったのですが、いまいちのめり込むことができず、一生それをやっていくという気持ちになれませんでした。

人について知りたい

──どうして心理学に?

若者にありがちなことで、ちょっと気恥ずかしいですが、人についてもっと知りたいなと思いました。大学4年時に学士号は西洋史で取ったのですが、その後教育心理学をやるところに学士入学で入り直しました。学士があれば修士課程を受験する資格があったので、1年間だけ教育心理学専攻に3年生として在籍し、次の年に大学院に進学しました。

教育心理学が属する心理学は、カバーする領域がすごく広い学問ですが、大きくいうと基礎心理学、社会心理学、教育心理学、発達心理学、臨床心理学の5つがあります。そのなかでおもに教育に直接役に立つような学習や、発達の研究を扱うのが教育心理学です。

人が言葉を覚える仕組みを知りたい

――心理学の中でも教育心理学を選ばれたということは、教育にも興味があったんでしょうか?

教育にはずっと興味がありました。高校の教員免許を取り、。社会の先生になろうかと思っていたこともありました。ただ私の場合、自分が教える前にまず、人が考える仕組みや学ぶ仕組みの、その中身が知りたいなと思ったのですね。人が学ぶときに頭の中で何が起こっているのか、それ自体を知りたいと。

特に私は言葉がすごく好きだったので、言葉というものをもう少し深く知りたいとも思っていました。英語はすごく好きでしたし、読書も好きだったので、言葉にはずっと興味がありました。だから言葉を覚える仕組みを研究したいと思いました。

――言葉への興味は、歴史に興味を持っていたときからずっとある関心だったのですか?

そうですね。ただ、言葉といってもすごくいろいろな切り口があります。たとえば、言語学という学問がありますよね。私も言語学の研究者として紹介されることがあって、確かに言語そのものの規則性を見つけ出すことにもとても興味があるのですが、私はどちらかというと、どうやって言語を学ぶのか、言語を学ぶことによって人の思考がどういうふうに変わっていくのかという、学習をする時の心の仕組みのほうにむしろ興味を持っていました。

研究の成果が自然に社会に広がっていく

――先生の研究は、どのように社会とつながっているのでしょうか。

応用とひとくちに言っても、私の研究を受け止めてくださる方それぞれの興味によって、形は変わってくると思います。「私はこうできますよ」というようなパッケージを提供するより、なるべく一般の方にも分かってもらえるような仕方で自分の成果を発信して、そこからいろんな方が自分の問題を考える材料として受け止めてくれたら、と思っています。

私はこれまで『ことばと思考』(岩波新書)、『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)『言葉を覚える仕組み』(ちくま学芸文庫)という本を出していて、いずれもとても大きな反響を頂きました。

自分としては高校生や国語や英語の先生たち、小さい子どもを育てる親御さんや保育士さんなどが読んでくれるのではないかと思っていましたが、思いがけず特殊教育に携わる現場の方々からの反響が大きかったのが、うれしかったです。

私はこれまで、言語の障がいを持っていたり、知的障がいを持っていたりする子どもを対象に実験を行ったことはほとんどなく、本のなかでもいわゆる健常な子どもがどういうふうに言語能力を発達させていくか、ということを主に書いています。

特殊教育の現場の先生方は、たとえば耳が聞こえなかったり知的障がいを持っていたりする子どもたちをどういうふうにしてサポートするかということを普段ずっと考えていて、そのなかで、普通の子どもだったら当たり前にできていることが何で彼らはできないんだろう、ということが分からなかった。それが、私の本を読んですごくよく分かった、とおっしゃってくださっています。

「私もこういうことを知りたい」と言って、今は研究室に勉強に来ている現場の先生方もいたりしますし、そういう先生たちの研究会に講師として呼んでいただくこともあります。他にも国の事業のスーパーグローバルハイスクールの活動へのアドバイスを依頼されることなどもあります。

幼児教育に関して相談されることも多いですね。子どもの発達、言葉の発達というのは、実に様々なところにつながってくるのです。

言葉の発達というテーマはそれだけで閉じていません。たとえば、言葉を正しく使える子どもは社会性が高く、他の友だちともうまくやっていける子どもが多く、反対に言葉がだめだと先に手が出てしまったりする、そういうことにも関連していきます。言葉が使えるということはすごく大事なことで、その言葉の発達を促すにはどうしたらいいか、というようなことをアドバイスする機会も多いです。

もうひとつ、私がやっていることで、皆さんにもぜひご参加いただきたいと思っているのが一般の社会人の方たちを対象にしたワークショップシリーズです。

人の思考、意思決定、学びについて認知科学の研究が明らかにした成果を一般の人に伝え、一人ひとりが自分の学び、探究を行っていく材料にしてもらおうという意味で、ABLE(Agent for Bridging research on Learning and Educationの略)と名付けました。

2014年11月にも随分と大きな会をやりました。その時テーマにしたのは、「熟達」。どうすれば人は熟達者になっていくか。

海外の一流の認知科学の先生をお呼びしつつ、一方で将棋棋士の羽生善治さんやチェスの日本チャンピオンの方にゲストに来ていただいて、自分自身が熟達者として極めていった方と、そういう熟達研究をしている研究者たちと一緒に意見交換をする。

熟達の認知の過程というのはどういうもので、たとえば脳の中でどのようなことがどのように起こって、そのためには日々どういう勉強や学習を続けていくことが大事かというようなことを考えました。

2015年のABLEは「アート」をテーマに行いました。「アート」と「学び」や「探究」には一見あまり関係はないように思われがちですが、私たちが一人ひとりの人生をどう生きていくかを考え、それを責任をもって社会や他者につなげようとすることは学び、探求そのものであり、そのときアートはとても有効な存在となります。なぜならアートには、「個」と「個」をつなぎ、「コミュニティ」のあり方を変える「メディア」としての力があるからです。

実際に日本とアメリカをそれぞれベースにしながら国際的に活躍し、コラボレーションしているアーティストの方々をゲストにお呼びし、私たち人間の感覚と環境との関係性を研究されている研究者の方もお招きして、アートが社会とどう関わっていけるのか、その具体的な方法と、これからの可能性を参加者の方々からの質問も交えながら、対話を通して考えていきました。

このような活動を通じて、社会に生きる市民だれもが探究人として自分の選んだことの熟達者になるために学び続ける、そういう人たちが集い、情報交換をする場をつくりたいと思っています。

一番ワクワクするのは、実験を考えているとき

――最後に、高校生に向けてメッセージをお願いします。

研究というのは、基本的に非常に地味なものです。高校生の方々には、やっぱりそこを分かってほしいし、それは何でもそうだと思うんです。でもその始まりには、考えていてワクワクするような瞬間が必ずあります。

だからまず、アイデアにワクワクすること。そして、誰かが言っていることを鵜呑みにするのではなく、常に「ここではこういうデータがあってこういう結果が報告されていて、こういうふうな理論とか解釈とかをこの人たちはしているけれど、でももしかしたら……」という考え方をすること。

私の場合は、海外の研究者の発信した研究結果に対して、「もしかしたら日本語では違うかもしれない」というようなこともよく考えたりします。常にアンテナを張り巡らせて、新しいアイデア――研究のアイデア、実験のアイデア――を見つけていく。それはすごく大事だと思います。

たとえば、他の方が書いた論文を読んでいて、「この論文でこの人はこういうふうに言っているけど、もしかしたら別の考え方もあるんじゃないか」と思うことがあります。私たちの研究は大抵、そういうところから始まります。この人はこういうふうに言っているけれど、同じデータからこういう考え方もできるのではないか、と。

そうすると、この著者の言っていることと、私のこういう考えと、どっちが正しいかをどうやったら証明できるだろう、というようなことを考えながら、実験を考えていくわけです。そういうときはすごくワクワクします。

ただ、そうやって考えた後に実際に実験を始めてみると、もうあとはただひたすら、根気と忍耐の世界です。そのアイデアがいきなりうまく実験で実証されるなんてことはまずない。赤ちゃんを対象にした実験だと、そもそも実験の刺激が少しでもつまらなければ見てくれないし、泣きだすことさえある。

だから、本当に自分が知りたい仮説を正しく検討できるよう、実験の刺激や測定方法を組み立てるところから作っていく。それも、もう本当に何度も何度もやり直しながらです。それこそ、一つの実験に何年もかかるようなことさえあります。

研究のアイデアが得られたからといって、それをすぐに実験に落とし込めるわけではない。やはり、何度も何度も失敗して当たり前、というような忍耐も必要です。それは何でも、どんな仕事でもそうだと思います。その忍耐力なくしてできるようなことはほとんどないと思います。

――先生のご研究はどの学科に行けば学べるのでしょうか?

なかなか難しいですね。私の興味があるところは、心理学と言語学と脳科学、全てが融合するような感じなので、このひとつの学部に行ったらできる、というのはなかなかないかもしれないです。その意味では、私のところに来てくれるのが一番いいかもしれないですね。

でもいまは、私の研究に限らずどんな学問をするにしても、あるひとつの研究室の中だけ、あるいはひとつの学部の中だけで閉じてしまおうとしても、収まらなくなっていると思います。最初は何か軸足があったほうがいいと思いますが、あまりそれにとらわれないで、どんどん自分の興味を持つところに進んでいって、文系・理系の区別にこだわらず、新しい分野を作っていただきたいなと思っています。

高校生におすすめの5冊

赤ちゃんがどのように単語ゼロの状態からことばについての様々なことを自分で発見し、一つ一つの単語の意味を自分で推測しながら覚え、単語同士を関係づけ、発見、創造、修正のプロセスを繰り返しながら巨大で複雑な語彙を創り上げていくか。その様子を実験の結果をもとにわかりやすく書いています。

言語は世界を切り分け、整理する。そのときに、実に多様な切り分け方がある。

例えば、色のことばを二つしか持たない言語もある。言語の多様性は認識の多様性につながるのだろうか。言語と思考はどのような関係にあるのだろうか。この問いに、心理学の実験の結果をもとに答えていく。

子どもはいったいどのようにして言葉を揖斐得ていくのだろうか? モノの名前、動詞、形容詞、助詞をこどもはどう身につけるのかから始まり、心内辞書の構築がどのように進むかまで、著者たちがオリジナルな研究を積み重ねて明らかにしてきたことを中心にまとめた。発達期の子どもが様々な概念を言葉と結び付け、脳内の地図をつくりあげていく驚くべきメカニズムを詳細に解明。その仕組みを応用し、母語を習得した後に外国語を学習する際の効果的な方法も提案する。

ことばを通して世界の文化の多様性、人の考え方の多様性を紹介している。社会言語学の不朽の名著、ロングセラー。

人はどのように問題解決をするのか。目標を立て、そのための道筋を立てて問題を解決をしていく道筋を認知科学の成果に基づいて綿密な考察をしている。日本の認知科学の創始者のひとりであり、前慶應義塾長、主体的な学びを実現するために現在様々な教育改革を行っている安西祐一郎氏の名著。

プロフィール

今井むつみ

慶應義塾大学環境情報学部教授。1989年慶応義塾大学大学院博士課程単位取得退学。1994年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D.取得。専門は認知心理学、発達心理学、言語心理学。幼児の言語や概念の発達、認知科学の立場から学びの仕組みを明らかにする研究を行い、Cognitionなどのトップクラスの国際学術誌に論文を発表し続ける。主著に『新・人が学ぶということ―認知学習論からの視点』(北樹出版)、『ことばの発達の謎を解く』(筑摩書房)、『ことばと思考』(岩波書店)などがある。