2016.07.20

エルドアン大統領は「誰に」抵抗を呼びかけたのか?――クーデター未遂事件とトルコの民主主義

7月15日夜に発生したトルコのクーデターは失敗に終わった。クーデター発生からおよそ12時間後には、トルコ政府はほぼ反乱軍を鎮圧したと発表、アンカラやイスタンブールではクーデター側の兵士らが次々と投降を始めた。クーデター未遂事件で208人(民間人145人、警察官60人、兵士3人)が死亡し、1400人以上が負傷した。反乱軍側でも104人が死亡した。

今回のクーデターについてトルコ政府は、エルドアン大統領の政敵で、米国で事実上の亡命生活を送るイスラーム指導者フェトフッラー・ギュレン師が率いる勢力が画策したと主張している。本稿執筆時点(7月18日)で、トルコ当局はクーデターに関与したとして軍将校103人、軍と警察、司法関係者およそ7500人を拘束。さらに警察官や市町村長を含む約9000人が解任された。トルコ政府は、クーデター首謀者らに厳しい処分を下すため、死刑制度の再導入を検討している。

本稿では、7月15日から16日にかけての騒乱を整理した上で、今回クーデターを首謀したとされる軍内部の勢力が、なぜ7月15日にクーデターに踏み切ったのかについて、現時点で入手可能な情報から検討する。さらには、このクーデター未遂事件からトルコにおける民主主義と宗教とのかかわりについて見えてくるトルコ社会を考察する。

クーデターの発生

7月15日午後10時半、突如イスタンブールのアジア側とヨーロッパ側を結ぶボスポラス海峡にかかる2つの橋が、軍の戦車によって封鎖された。時を同じくしてイスタンブールのアタテュルク国際空港にも戦車が到着。一方、首都アンカラでは市内に銃声がこだまし、空軍のジェット機が低空飛行を繰り返した。それから間もなくユルドゥルム首相は、報道陣を前に「軍の一部がクーデターを企てたようだ」と認めた。

ここで少し詳しく、このクーデターで発表された声明を読んでみよう(注1)。

(注1)参謀本部のウェブページに掲載された声明のスクリーンショットはトルコ語版ウィキペディアで閲覧できる。

声明は、「憲法が脅かされ、国家の存在が危機に直面している。トルコ軍を含む国家機関すべてがイデオロギー上の動機によって作り替えられ、本来の任務を果たせなくなっている。我が国は恐怖に基づく独裁制によって統治される国になってしまった」とトルコの現状を説明し、「こうした状況下において、偉大なるアタテュルクの指導の下、国民の多大なる犠牲の上に建国され守られてきたわが共和国の擁護者であるトルコ軍は、『内に平和、外に平和』の原則にしたがい行動に移ることとした」と明らかにした。

「内に平和、外に平和」(Yurtta Sulh, Cihanda Sulh)とは、トルコ建国の父ムスタファ・ケマル・アタテュルクが1931年4月に、新生トルコの外交方針を明らかにする際に発した言葉である。クーデターの首謀者たちは、このアタテュルクのスローガンから「内に平和」を取り、自らを「平和協議会」(Yurtta Sulh Konseyi)と命名することで、クーデターを正当化しようとしたと考えられる。

そして同声明は、クーデターの目的として、祖国の一体性の擁護、共和制への脅威の除去、法の支配の確立、国家安全保障を脅かす不正行為の排除、基本的人権の擁護、憲法秩序の回復、トルコが失った国際社会における信頼の回復などを列挙し、これらの目的を達成するために「平和評議会」が行政を掌握したと説明する。

さらに声明はできる限り早く新憲法を制定するとし、「それまでの間は平和協議会がトルコを統治する」と主張した。つまり「軍は新憲法が出来上がったら兵舎に引き上げる」と宣言したことになる。ここには、クーデターの首謀者たちがトルコで発生した過去の軍事介入を参考に、軍による統治はあくまでも法秩序を再構築するまでの一時的なものだとあらかじめ明らかにすることで、国民からの同意を得ようとしたことがうかがえる。

エルドアン大統領が国民に抵抗を呼びかけ

16日の未明になると、首都アンカラでは反乱軍と国軍との間で衝突が発生する。特殊部隊本部は反乱軍のヘリコプターによる攻撃を受け、17人が死亡した。議会制民主主義の象徴である国会議事堂も爆撃された。イスタンブールにある与党・公正発展党(AKP)支部にも反乱軍の兵士が入った。

クーデター発生当初、所在が分からなかったエルドアン大統領は16日午前1時前、民放のCNN Türkにスマートフォンのビデオ通話で登場。「これは軍内部の少数派による反乱だ。我が国の一体性に対するこの動きに対し、われわれは必要な罰を与える。我々は屈しない。短期間で事態を収束できる。そして私は国民に呼びかける。広場に、そして空港に出てきてほしい。(反乱軍は)銃でも大砲でも持って来るがよい。」と述べ、クーデターへの抵抗を訴えた。また、トルコでモスクの管理やイマームの任命などを行う宗務庁は、モスクから夜を通して人々に抵抗を呼びかけた。

政府のこの呼びかけに応じて、その後多くの市民が市内に繰り出し、あちこちで反乱軍の戦車を取り囲み、クーデターに対する反対の意思表示をした。しかし反乱軍の一部の兵士は市民に向かって発砲し、戦車が人々をなぎ倒す場面も見られた。国民に向けて発砲した反乱軍に対し、人々の怒りはさらに高まった。

クーデター発生当時、エルドアン大統領はトルコ南西部のマルマリスで休暇中であった。エルドアン大統領の宿泊していたホテルは、同氏がイスタンブールへ向かってからわずか20分後に反乱軍に攻撃された(注2)。午前4時すぎにイスタンブールのアタテュルク空港に到着したエルドアン大統領は、大勢の人々に迎えられ、「クーデターを画策した者たちは大きな代償を払うことになる。このクーデターは神の恵みである。これで軍の浄化ができるようになった」と述べた(注3)。

(注2)Kareem Shaheen, “Military Coup was Well Planned and Very Nearly Succeeded, Say Turkish Ffficials,” The Guardian, 18 July, 2016. なお、トルコ政府関係者によると、エルドアン大統領が乗った飛行機はイスタンブールへ飛行中、クーデター側のF16戦闘機に追尾され捕捉されているが、大統領機のパイロットが戦闘機に対し、無線を通じて「同機は民間機である」とごまかしなんとかアタテュルク空港に無事着陸した。

16日午前8時には反乱軍が人質に取っていたフルシ・アカル参謀総長が無事救出された。ボスポラス大橋を封鎖していた反乱軍の兵士らも続々と治安当局に投降を始めた。午前11時にはウミット・デュンダル参謀総長代行が「クーデターは失敗に終わった」と宣言した。

クーデターの直接的な契機は検察による一斉捜査か

未遂に終わったクーデターについて政権側は、エルドアン大統領の政敵、フェトフッラー・ギュレン師のイスラーム運動を支持する一部の勢力が計画したと主張する。トルコ政府はギュレン師を中心とする運動を「フェトフッラー主義者のテロ集団」(Fetullahçı Terör Örgütü: FETÖ)と呼び、テロ組織指定している。

一方、米国のギュレン師は7月16日、記者団との会談に応じ、「私は過去のクーデターの犠牲者だ。クーデターを支持することはない」と関与を否定したうえで、今回のクーデターは政権側が画策した可能性があると指摘した(注4)。トルコ政府はオバマ政権にギュレン師の引き渡しを求めていく構えだ。

エルドアンとギュレン師は当初、イスラーム政党を繰り返し弾圧してきたトルコ軍の政治的影響力を抑えることなどで一致協力してきた。しかし、ギュレン運動が次第にAKPの政策決定にも介入するようになると、党内からはギュレン運動に対する批判が高まって行った(注5)。さらに運動支持者が司法や警察、軍の内部で勢力を拡大すると、AKP政権との関係が悪化し、2013年以降は激しく対立するようになった。

(注5)M. Hakan Yavuz, Toward an Islamic Enlightenment: The Gülen Movement, Oxford University Press, 2013, 217-218.

2013年6月にイスタンブールのゲズィ公園から始まった抗議運動や、同年12月に明るみに出てAKP政権を揺るがした汚職スキャンダルも、エルドアン大統領はすべてFETÖによる企てだと断言していた。FETÖの支援者や共鳴者は司法や警察、軍で影響力を確保し、いわば「平行国家」(Paralel Devlet Yapılanması: PDY)ないしは「国家内国家」を作り上げたとも、政府側は繰り返し主張している。

AKP政権はこうしたことから2013年以降、ギュレン運動の封じ込めと、司法や警察における運動支援者らの排除を続けてきた。そして今年に入ってからは軍内のギュレン派一掃に向けた捜査を政権は準備しており、6月には8月第1週に予定されている高等軍事評議会(YAŞ)で、ギュレン派の将校ら800人を処分する方針を固めていた 。YAŞは軍幹部らの人事を決定する最高機関である。こうした動きに対し、軍の一部がクーデターに打って出るとの指摘も、一部では出回っていたともいわれている。

実際にトルコ政府が主張するように、ギュレン運動がトルコ軍内部で大きな影響力を確保していたのかははっきりしない。トルコ軍は1990年代より、ギュレン支持者の浸透に非常に神経を尖らせてきた。トルコ軍は入隊に際しては志願者に厳しい身分チェックを行っている。ギュレン系の新聞を購読していたり、子供をギュレン系の学校に預けていた場合はまず入隊できない。家族の生活もチェックされる。入隊後もギュレン運動との関係が疑われれば、厳しい尋問を受けることになる(注6)。

(注6)Yavuz, Toward an Islamic Enlightenment, 210-212.

ただし、軍内部にはギュレン運動とはそもそもは関係がないものの、文民統制を強化し軍の弱体化を進めたエルドアン大統領に強い不満を抱く一部勢力や、あらゆるイスラーム政党を嫌悪する強硬な世俗主義勢力がいたことも確かで、ギュレン運動とこうした勢力が連携してクーデターを計画した可能性もある。

いずれにしても、トルコの検察は、8月のYAŞ開催までに軍内部のギュレン派勢力に対する一斉捜査および拘束を実施すべきと提言し、エルドアン大統領はこれを了承した。一連の捜査を指揮していたのは、昨年10月にイズミール検察首席検事に任命されたオカン・バトである(注7)。トルコ第3の都市イズミールはギュレン運動が始まった場所であり、現在でもその拠点とみなされている。バト首席検事の主要任務はまさに軍内部におけるギュレン運動に対する捜査の陣頭指揮であった。一斉捜査について、すでに検察側はトルコ軍参謀本部にも通知していた。

(注7)Nazif Karaman, “Paralelin Korkulu Rüyası Savcı Okan Bato Terfi Etti!” Sabah, 15 Ekim, 2015

2011年にギュレン運動がトルコ軍に浸透していると警告する本『イマームの軍隊』を執筆し、その後、当局に拘束されたトルコのジャーナリスト、アフメト・シュクは、軍関係者からの情報として、バト主席検事が指揮する一斉捜査が7月16日午前4時に予定されていたと報じている(注8)。そしてシュク氏の見立では、こうした検察の動きが何らかの形で外部に漏れ、処分の対象となっていた軍の一部が先手を打って、クーデターを15日の午後に急きょ開始した、というものである。

(注8)“Ahmet Şık Darbenin Perde Arkasını Anlattı: Neden 15 Temmuz?” Cumhuriyet, 16 Temmuz, 2016

大統領の自作自演説

もちろん以上の見立てはまだどこまで事実に近いものなのかわからない。しかし少なくともトルコのメディアから私たちが読み取ることができるいくつかの陰謀論よりも、クーデター首謀者らの動機を論理的に説明できると思われる。

すでにトルコではいろいろな陰謀論が噴出している。その一つは、クーデターの黒幕はギュレン師をペンシルヴァニア州にかくまうアメリカだというもので、これはエルドアン大統領の側近も口にしている(注9)。これは「欧米列強と周辺国(イスラエルやギリシャ)は常にトルコの弱体化と解体を目論んでいる」という、トルコではなじみのある典型的な陰謀論だ。

(注9)Victor Kotsev and John Dyer, “Turkey Blames U.S. for Coup Attempt,” USA Today, 18 July, 2016

もう一つの陰謀論は、7月15日の事件は、権力拡大を望むエルドアン大統領による偽クーデターだというものだ(注10)。つまり、エルドアン大統領の自作自演説である。この説明は反大統領派の一部から出てきた説のようだが、説得力はないだろう。クーデターは非常にリスクの高い行動である。失敗したら首謀者らには厳しい処分が待ち受けている。このクーデターを大統領が自作自演することは、さらに多くのリスクを取るということだ。

(注10)Adam Lusher, “Turkey Coup: Conspiracy Theorists Claim Power Grab Attempt Was Faked by Erdogan,” Independent, 16 July, 2016

まず、そもそも大統領ないし政権幹部が軍を動かし偽クーデターを画策しているという情報が軍に漏れただけで、軍がそれを封じ込めるために実際にクーデターを起こす可能性がある。第2に、軍の一部が実際に大統領にしたがってクーデターを演出したとしても、軍のほかの勢力がそれに抵抗するだろう。第3に、もしクーデターが自作自演だと国民に暴露されれば、世論は大統領から離れていく。

エルドアン大統領は現状ですでに大きな権力を有し、今の国会で念願の憲法改正を行い実権型大統領制を導入できるところまで来ている。つまり、政治的には「勝ち組」の大統領があえて非常に大きなリスクを取る理由はないだろう。

一方、検察の捜査対象となっている将校や軍関係者らにとっては、現状を変えるために過剰なリスクを取る理由はあったと考えられる。7月末から8月上旬にかけて粛清が行われることをおそらく彼らは察知し、「何もしなければ負けてしまう」と考えクーデターを計画した。そして彼らが形勢逆転を狙って取った行動が、7月15日のクーデター未遂事件だろうと思われる。

時代錯誤のクーデター

トルコではこれまでに1960年、1971年、1980年、そして1997年に軍事介入が起こっている。いずれも社会的混乱や国会の機能不全、イスラーム主義の台頭などが背景にあり、社会のなかに軍事介入を期待する、もしくは受け入れる空気があったといえる。一方、1962年と63年には同一人物がクーデターを試みたが失敗に終わっている。1961年に軍事政権が終わったばかりのトルコにはこれを支持する世論はなかった。

今回のクーデター未遂事件も、過去の未遂事件と同様に、軍の政治介入を容認する世論がまったく醸成されていない中での決起であった。もしクーデターの首謀者らが、「クーデターを起こせば世論はついてくる」と考えていたとしたら、大きな勘違いだったといえよう。エルドアン大統領を支持する人々も批判的な人々も、選挙で民主的に選ばれた政府に対する軍の反乱を認めなかった。

トルコでは確かに軍が政治においても、これまで重要な役割を果たしてきたし、数度の軍事介入を行ってきたことは事実である。しかし同時に第二次世界大戦後に複数政党制をトルコは導入し、曲がりなりにも議会制民主主義は定着している。

2001年にトルコで実施された世界価値観調査(World Values Survey)によれば、回答者の79%は「民主主義にはいろいろ問題があるかもしれないが、他のどの政治形態よりもすぐれている」と答えている。これは、支持政党や政治的指向に関わらず、民主主義への広範な支持がトルコにはあることを示している。

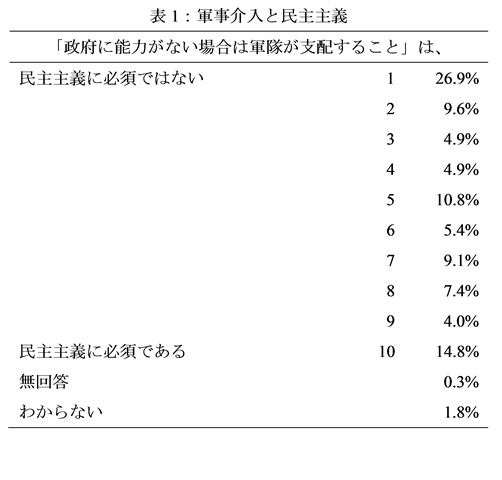

2011年に行われた世界価値観調査は、「『政府に能力がない場合は軍隊が支配すること』は、民主主義の性質としてどの程度必須のものだと思われますか。(1)は『民主主義に必須ではない』を、(10)は『民主主義に必須である』を示すとします。1から10までの数字で当てはまるものを1つお答えください」と質問している。この質問に対し、(1)、つまり、強く軍の介入に反対する人の割合は26.9%、(1)から(5)を選択した人の合計は57.1%であった(表1)。これに対し、(10)を選んだ人、つまり「軍事介入は民主主義に必須である」と答えた人は14.8%、(6)から(10)を選択した人の合計は42.9%であった。

ここからは、「文民政府が機能せず、民主主義が危機に直面した際に軍が政権を担うこと」に反対する人が多いものの、軍の介入を容認する人々も、トルコには一定程度今でもなお存在することがわかる。しかし今回のクーデターについては、エルドアン大統領の強権化の傾向は見られたものの、過去に成功したクーデターのように「国民経済が破たんし民主主義の存立そのものが危機に直面していた」とまでは言えず、世論はクーデターについてこなかったと考えられる。

トルコにおいて、統治制度として民主主義が望ましいという点では、広範な合意がある。しかし、人々の意見がわかれるのは、ではどのような民主主義がのぞましいか、トルコの民主主義におけるイスラームの役割は何か、という点に尽きる。世界価値観調査からもう少しこの点について考察してみよう。

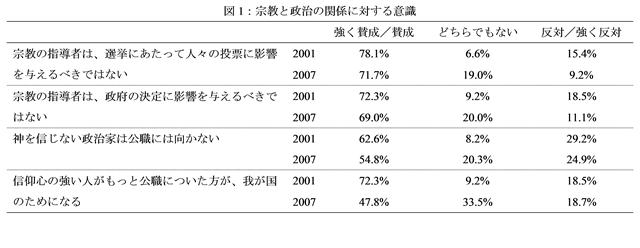

2001年と2007年にトルコで実施された世界価値観調査では、政治と宗教の関係について次の4つの質問を調査対象者にたずねている。

- 宗教の指導者は、選挙にあたって人々の投票に影響を与えるべきでない

- 宗教の指導者は、政府の決定に影響を与えるべきではない

- 神を信じない政治家は公職には向かない

- 信仰心の強い人がもっと公職についた方が、我が国のためになる(注11)

(注11)2011年の調査にはこれら4つの質問は含まれていない。トルコ語原文は世界価値観調査のウェブページから入手可能。

これらの質問に対する回答は分布は図1の通り。質問の1と2については、どちらの調査でも7割以上の人が「強く賛成」もしくは「賛成」と答えた。一方、3と4については、3の場合は2001年には54.8%から62.6%の人が「強く賛成」もしくは「賛成」し、24.9%から29.2%が「反対」または「強く反対」と答えている。4番目の質問については、2001年には72.3%が「強く賛成」または「賛成」と答え、「反対」「強く反対」は18.5%だった。2007年では回答はさらにばらけ、47.8%が「強く賛成」または「賛成」、33.5%が「どちらでもない」、18.7%が「反対」「強く反対」と答えた。

このように、トルコの世論は、「宗教が選挙や政策決定に直接関与すること」にはおおむね反対している。他方、政治家個人にどこまでの信仰心を期待するかという点で、世論は分裂傾向にあることがわかる。

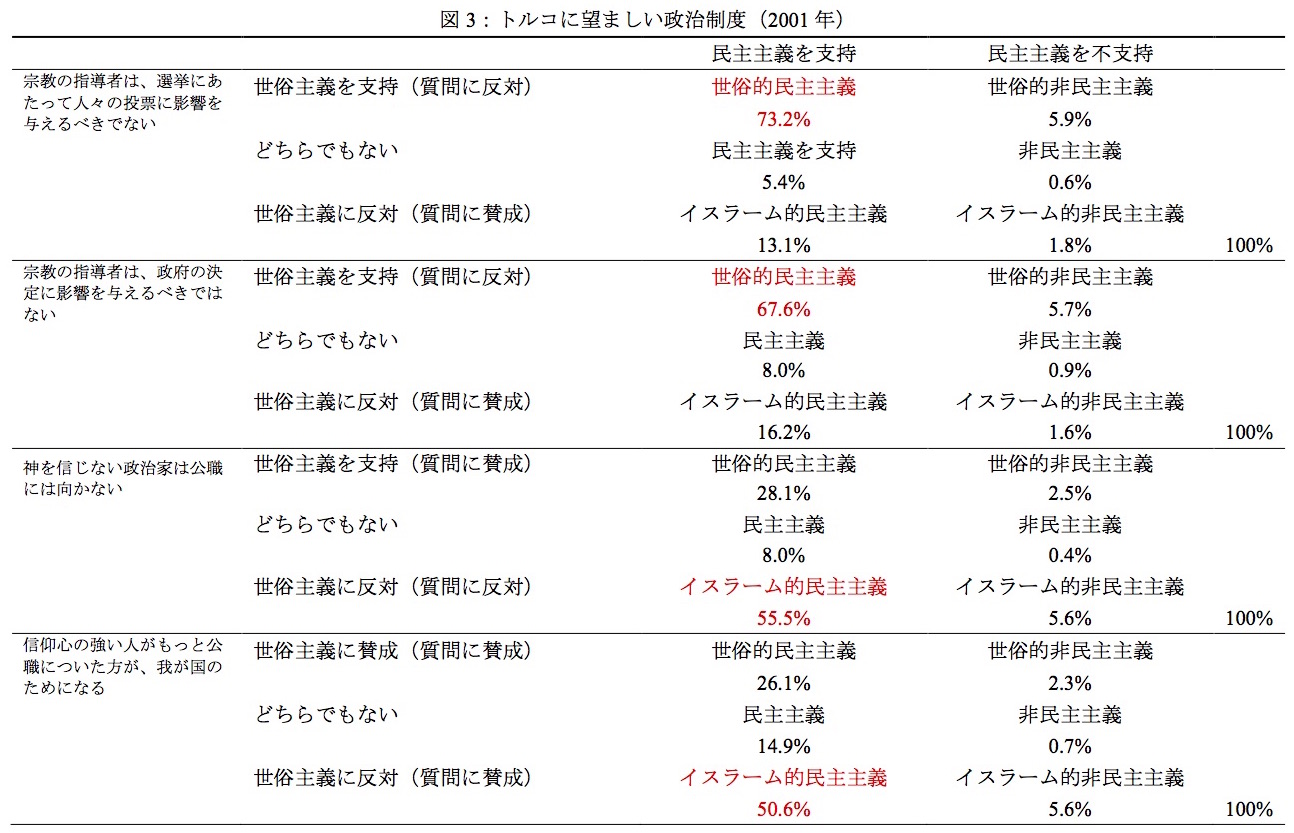

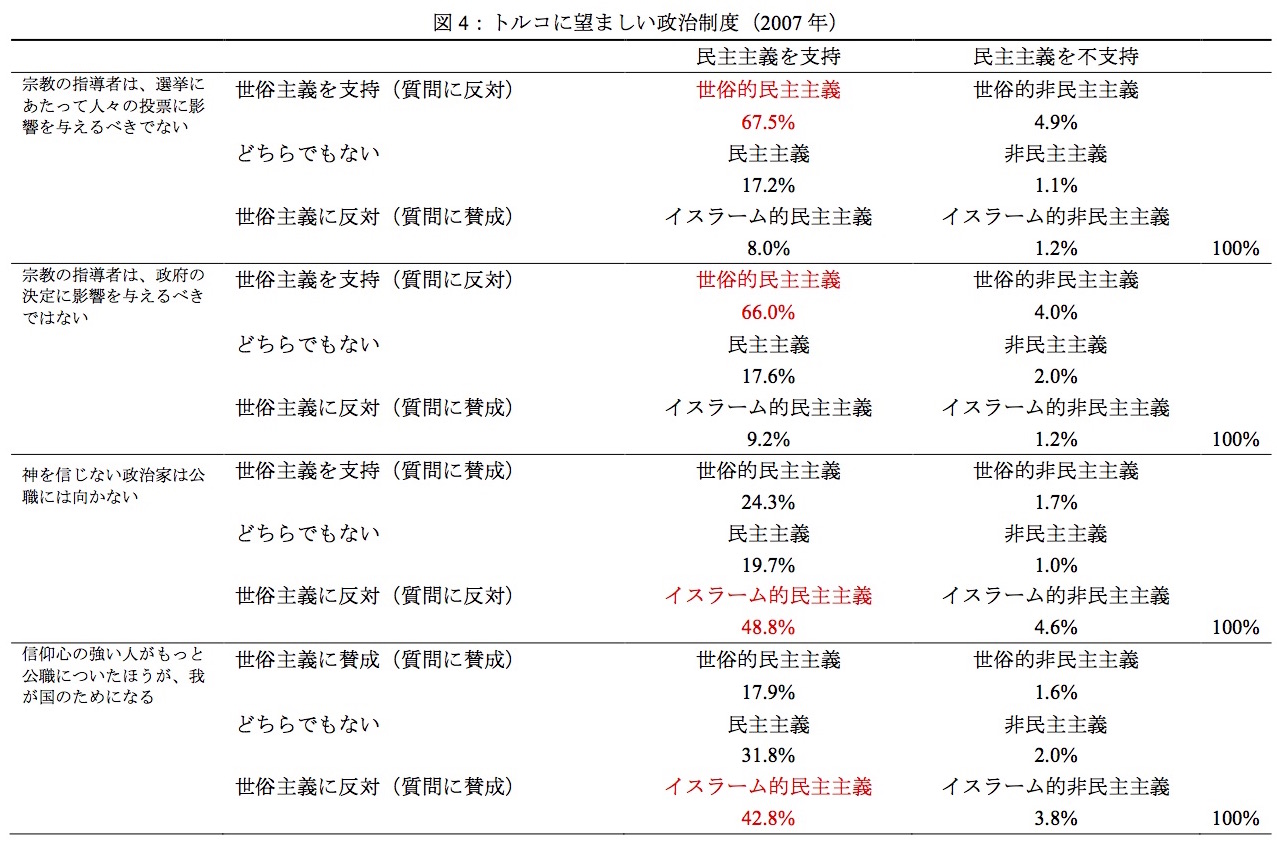

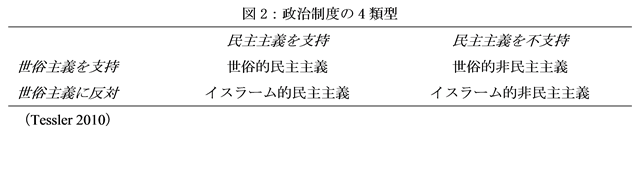

次に民主主義に対する態度と、上記4つの質問を組み合わせて、トルコの人々がどのような政治制度を望んでいるのか見てみよう。世論調査を中心にアラブ諸国の政治文化を研究するマーク・テスラーは、図2のような政治制度の4類型を提示した(注12)。

(注12)Mark Tessler, “Religion, Religiosity and the Place of Islam in Political Life: Insights from the Arab Barometer Surveys,” Middle East Law and Governance, 2, (2010), 221-252.

そのうちの一つは「世俗的民主主義」で、この政治体制は政治と宗教が分離された民主政である。「世俗的非民主主義」は政教分離で、かつ軍政なり権威主義なりといった非民主的な政治制度である。「イスラーム的民主主義」は、民主主義でありながらもイスラームが何らかの形で影響を及ぼしうる政治制度を意味する。「イスラーム的非民主主義」は、宗教が政治的役割を果たし、なおかつ制度としては民主主義以外の制度ということになる。

この類型にしたがい、トルコの傾向を示したのが次の図3と図4である。赤字はそれぞれの質問に対する回答の中で、最も割合が高い政治体制を示している。宗教が政治決定(投票と政府)に直接影響力を行使すべきかと問われた場合、およそ6割強の人々は「世俗的民主主義」を支持している。他方、政治家個人に宗教心もしくは強い信仰心を求めるべきかどうか問われた場合、4割から5割の人は「イスラーム的民主主義」を支持している。2001年と2007年との間に大きな変化は見られない。

つまり、こうした世論調査からは、民主主義が望ましいとする考え方はトルコ社会で広範に共有されていること、宗教的権威と政治権力を区別すべきとの考え方も定着していることがわかる。一方で、政治家個人の信仰心のあり方、もしくは民主的制度で政治を担う政治家とイスラームの距離をめぐり世論が2分していることもわかる。ただ、民主主義のありようをめぐってはいろいろな考えが競合しているが、クーデター並びに軍事政権を支持するような強い世論はなくなっている。

トルコは社会的分断を乗り越えられるか

今回のクーデター計画に対して、トルコの与野党も世論も一様に対決姿勢を見せ、「民主主義を守る」との立場を表明した。しかし事件のほとぼりが冷めれば、再び民主主義と宗教の関係をめぐる意見の違いは浮上するだろう。世俗派は、AKP政権が宗教色の強い政策を打ち出すことに反発し、政権は世俗主義に反すると批判してきた。一方、AKP支持者は信仰心とイスラーム的価値観こそが政治の基本となるべきだと考え、自分たちと同じくイスラームを実践するエルドアン大統領に傾倒している。

この点でエルドアン大統領がクーデター発生後に、スマートフォンで「誰に」抵抗を呼びかけたのかが重要になってくる。これまでの報道では、大統領は「トルコ国民」に路上に出るよう求め、「トルコ国民」がそれに答えたというのがストーリーラインである。「トルコ国民が反乱部隊ではなく民主主義を選び、クーデターを防いだ」という説明だ。

しかし実際に路上に繰り出した人々の様子からは、もっぱらエルドアン大統領の支持者が多かったように思える。「神は偉大なり」と叫ぶ人々は、世俗派の共和人民党やクルド系の人民民主党の支持者ではないだろう。また、クーデターに反対する集会の様子は、2013年のゲズィ公園での反政府運動の様子ともずいぶん異なっており、そこに集まった人々の社会的多様性はあまり見出せない。もちろんエルドアン大統領を支持していなくとも、クーデターの企てに反対したいがために路上で抗議に参加した人もいたはずだ。しかしそうした人の割合は少ないのではないかと思う。

こうしたことから、筆者はエルドアン大統領が抵抗を呼びかけていたのは国民全体ではなく、彼の支持者であったと現時点では考えている。そして、もしこうした認識が正しかった場合、路上で戦車と対峙した人々が、「自分たちこそ民主主義の擁護者だ」との自意識を強め、大統領に批判的な人々を排除し、さらには大統領に批判的な人々の利益と価値観を代表する政治政党や市民社会組織の正当性をも否定する方向に動き出しかねないとも懸念している。

実際にクーデターの鎮圧後、キリスト教の教会や宗教的少数派アレヴィー教徒の施設、クルド系政党の事務所などが襲撃され、排外的な雰囲気が広がっている(注13)。こうした流れをエルドアン大統領は抑えて行かなければならない。

(注13)“Malatya ve Trabzon’da Kiliselere Saldırı, ” soL Haber Portalı, 18 Temmuz, 2016

“3 ilde HDP’ye Saldırı,” Rudaw, 16 Temmuz, 2016

今回のクーデター未遂事件は、もはやトルコにはクーデターを支持する声はほとんどないことを、与野党も国民も明白なかたちで示した点で重要な出来事となった。クーデターの原因をエルドアン大統領の強権的な政治に還元し、大統領を批判することは間違いだ。民主制を踏みにじるクーデターを批判することと、民主的に選ばれたエルドアン大統領の政治手腕を批判することは別次元の問題だろう。

一方で、クーデターを抑え込んだエルドアン大統領の立場がさらに強まり、政府に批判的な声がより抑え込まれる可能性も出てきている。トルコ社会は世俗主義とイスラーム、スンナ派とアレヴィー派、トルコ民族主義とクルド民族主義、富裕層と低所得層など、さまざまな分裂を抱えている。今回のクーデター未遂事件を契機に、エルドアン大統領のみならず、与野党すべてが和解と調和に向かって歩み寄りを進めていくのか、それともさらなる対立に向かうのか、トルコは大きな岐路に立っている。

サムネイル「By R4BIA.com」

プロフィール

柿﨑正樹

1976年生まれ。テンプル大学ジャパンキャンパス上級准教授。(一財)日本エネルギー経済研究所中東研究センター外部研究員。トルコの中東工科大学政治行政学部修士課程修了後、米国ユタ大学政治学部にてPhD取得。ウェストミンスター大学非常勤講師、神田外語大学非常勤講師などを経て現職。専門はトルコ政治。