2022.02.21

「保護する責任(R2P)」とは何か?――国家主権を問いなおす新たな国際規範

https://www.globalr2p.org/publications/atrocity-alert-no-243/)より

https://www.globalr2p.org/publications/atrocity-alert-no-243/)よりはじめに

「私たちにはR2Pが必要だ(We need R2P)」

これは、2021年2月1日にミャンマーで起きたクーデターに抗議する市民のプラカードに書かれた言葉である。ツイッターのハッシュタグ(#WeNeedR2P)としても拡散した。R2Pとは“Responsibility to Protect”の略で、日本語では「保護する責任」と訳される(1)。国軍が一般市民に対して人道に対する罪を犯していると指摘される昨春来のミャンマーにおいて、ミャンマーの人たち自らが国際社会に対してR2Pを発動し介入することを求める、という事態が生じているのだ。日本のいくつかのマスメディアの論調にも、R2Pを根拠にミャンマーの市民を救うよう国際社会に訴えるものがみられる(2)。

そもそもR2Pとは何なのか。それは、国家と国際社会の双方に対して、ジェノサイドや人道に対する罪といった危機的状況から人々を救うことを求める国際規範である。国際社会に初めて登場したのは2001年と比較的新しいが、それから20年をかけて、国際連合(国連)を中心に支持を拡大し、当事者に対して適切な行動を促す規範としての地位を獲得してきた。にもかかわらず、クーデター以降、1,500人以上が犠牲になったといわれるミャンマーでは(3)、市民に対する弾圧がやむ兆しが見えないばかりか、国際社会も市民を保護するために積極的な対応を行っているとはいえない。

なぜ国際社会は、ミャンマーに対して積極的に介入することができないのか。基本的な原則として、各国家は主権を持ち、国外からの干渉を拒否することができるというのが現代国際関係の前提であり、これが壁となって国際社会によるミャンマーへの介入を阻むからだ。この前提からすれば、国連で認められたR2Pは、内政不干渉や武力不行使を中心とする国家主権の概念と真っ向から対立する可能性をはらんでいるということになる。以上を念頭に本稿は、R2Pがこれまでどのように国際社会に普及し、国家主権を再定義しようとしてきたのかを明らかにしていきたい(4)。

規範の形成と国連への導入

2001年にR2Pの概念が誕生した背景には、1990年代半ばに立て続けに発生した国際社会にとっての痛恨事、すなわち1994年のルワンダにおけるジェノサイドや1995年のスレブレニツァにおける民族浄化の衝撃がある。おびただしい数の一般市民が大規模に虐殺されるという危機的事態が生じるなか、当時の国際社会はこれを食い止めることができず、大量の犠牲者を出してしまった。さらに、1999年のコソボ紛争で、北大西洋条約機構(NATO)が人道目的を掲げながらも国連安全保障理事会(安保理)の明確な授権なしに空爆を行ったことも、人道的な軍事介入が(どのような場合に)容認されうるのかという国際的な問題提起につながった。当時のアナン(Kofi Annan)国連事務総長は、人道的な軍事介入が主権の侵害となるなら、ルワンダやスレブレニツァのような危機的事態に国際社会はどう対応すべきなのかと加盟国に訴えていた(5)。

こうしたなか、「人間の安全保障」の優先課題の一つとしてこの問題を捉えていた当時のカナダ政府は、2000年9月に「介入と国家主権に関する国際委員会(ICISS)」を設置することを発表した。人間の安全保障とは紛争やテロ、貧困、感染症、環境破壊といった多様な脅威から人々の生存や生活を守ることを追求する概念である。カナダは当時のアクスワージー(Lloyd Axworthy)外相が人間の安全保障に注目し、特に武力紛争による人々の犠牲を防ぐことを重視していた(6)。1990年代半ばから、対人地雷禁止条約の採択や国際刑事裁判所(ICC)の設置に注力し成功したカナダは、今度は人道的な軍事介入の問題に対して知的貢献をすることを目指したのであった。この課題に取り組むことになったICISSは、およそ1年の議論を経て、2001年12月に『保護する責任』と題する最終報告書を公表した(7)。

ICISSの目的は、深刻な人道危機に対する国際社会の関与と「人道的介入(humanitarian intervention)」を結びつけ、これを正当化するための論理を構築することであった。人道的介入とは、対象国の能力や意思とは関係なしに介入する側が人道目的を掲げて一方的に行う軍事介入を意味する、介入国の権利に着目した概念である。この概念に対してICISSは、まず各国家には深刻な人道危機から自国内の人々を保護する責任があることを確認する。そのうえで、ある国家にこうした責任を果たす意思や能力がない場合には、国際社会がその国家に代わって保護する責任を果たすという、責任を重視する論理を提示した。すなわちR2Pは、介入国の一方的な権利を強調する人道的介入の論理とは異なり、各国家による市民保護の責任を強調したうえで、国際社会の補完的な保護の責任を指摘するという論理構成となっている。

一方で、R2Pは人道的介入を正当化するために考案された論理であったため、植民地支配などを通して歴史的に介入の対象となってきた途上国の反発が大きかった。そこでICISSは、介入が系統立って行われることを保証するための基準を提示し、また介入を決定することになる国連安保理の常任理事国が、自らの死活的な国益が絡まない人道危機では拒否権の行使を控えるという提案を示すことで、途上国の抵抗を抑えるとともに介入の実現可能性を担保しようとした。さらに、R2Pは紛争の予防から進行中の紛争への対応、介入後の社会再建までを対象とする包括的な概念だと主張し、途上国も含めた国際社会の広範な合意形成を目指した。

しかしながら、R2Pの旗振り役となったICISSはあくまでもカナダ政府が支援した有識者の団体にすぎず、2000年代前半はR2Pの考えに国際社会の幅広い支持があったわけではない。そのため、カナダ政府は国連を、規範を普及させる際の主要な舞台と見定め、加盟国の支持拡大に奔走することになった。その過程で大きな契機となったのは、2005年9月に開催される国連総会首脳会合(世界サミット)で採択予定であった成果文書の草案作成であった。国連創設60周年を記念して開かれる世界サミットには多くの加盟国の首脳が参加することになっており(8)、そこで採択される成果文書に何が盛り込まれるかは各国の外交成果として非常に重要であった。

カナダ政府は、成果文書にR2Pの段落を挿入することで、国連加盟国すべてがR2Pに合意したという事実をつくろうと試みた。しかし、成果文書の草案作成をめぐる交渉過程では、途上国の多くがR2Pの考えに懐疑的であっただけでなく、当時の米国もボルトン(John Bolton)国連大使を中心に留保を強く主張した。初期の草案にはあった、ICISSがもともと提案していた軍事介入の基準や安保理常任理事国の拒否権を制限する案は、結果的に削除された。しかし、当時のカナダ政府や、R2Pに賛同していたアナン国連事務総長らの働きかけが奏功し、また後述する草案作成の進め方もプラスに作用したことで、R2P自体は成果文書の最終草案に残り、加盟国のコンセンサスで採択された(9)。

規範の浸透と実際問題への適用

世界サミット成果文書にR2Pが明記されたことは、R2Pを支持していた欧米諸国やアナンの後任となった潘基文国連事務総長、非政府組織(NGO)らが、国連においてR2Pの支持を拡大し、国際規範として昇華させていく過程の橋頭保となった。2008年には、R2Pに賛同する有志国から成るフレンズ・グループが国連内で結成され、国連加盟国に対して説得活動を行うNGOもいくつか設立された。潘事務総長からR2Pの特別顧問に任命されたラック(Edward Luck)は、『保護する責任の実施』と題する国連事務総長報告書を執筆し、2009年1月、加盟国に提示した(10)。

同報告書は2009年7月の国連総会テーマ別会合で取り上げられて加盟国間で議論され、同年9月にはR2Pに関する総会決議が、手続き的な内容にとどまるものの初めて採択された(11)。この総会決議の採択は、R2Pの考えに好意的であった、当時のグアテマラのローゼンタール(Gert Rosenthal)国連大使の主導によるところが大きい。ローゼンタールは、キューバやベネズエラなど一部諸国がR2Pに対して執拗に批判を続けていたことを認識しつつも、総会テーマ別会合での議論が全体としてR2Pに肯定的であったことを重視した。少数の懐疑的な国の意見に振り回されることのないよう、加盟国全体の立場の表明として、総会決議をコンセンサスで採択することが重要だと考えたのであった。グアテマラはまずキューバを説得し、他の懐疑派諸国に働きかけて合意可能な内容を得ることに成功した。

2009年以降、R2Pに関する国連事務総長報告書が毎年公表され、総会では非公式の相互対話や公式の会合が開かれてきた。2015年ごろからは、R2Pに関する実質的な内容を盛り込んだ総会決議の採択を目指す動きも活発化した。この動きを主導したのは、オーストラリア、ボツワナ、ブラジル、デンマーク、ガーナ、グアテマラ、韓国、スロベニアだ。作成された総会決議案は実際には何度も修正され、これら主導国の間で合意形成に至ることが難しかったために、このときは決議案を撤回するという結果に終わっている。しかしその後、2021年5月にはおよそ12年ぶりに、R2Pを総会の公式議題とすることを求める決議が賛成多数で採択され、R2Pは総会の公式議題となった(12)。

R2Pの各国内への浸透を示す動きとして、複数の国連加盟国が「R2P担当官(Focal Point)」を任命してきたことが挙げられる(13)。R2P担当官とは、2010年9月にデンマーク、ガーナ、オーストラリア、コスタリカが主導して始めた取り組みであり、R2Pの規範を各国内に浸透させるとともに、国家間のネットワーク構築を通じて深刻な人道危機の阻止に向けた国際的な協力関係を推進する役割を担う。2011年以降、ジェノサイドや人道に対する罪などを予防し脆弱な人々を保護するための方法や成功事例を共有するための会合が、参加国の間で毎年開催されている。2022年1月時点で、主要な欧米諸国や日本、ルワンダ、カタール、メキシコなど61カ国と、欧州連合(EU)および米州機構(OAS)が担当官を任命している。

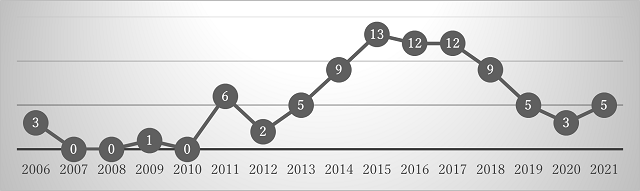

2011年からは総会での議論と並行するかたちで、安保理決議にR2Pがたびたび挿入され、実際の活動に反映されるようになってきた(図1参照)。きっかけとなったのは、「アラブの春」の影響で生じた2011年2月のリビア危機である。民主化を求める民衆に対して弾圧を強めつつあった当時のリビア政府に対して安保理は、R2Pに言及したうえで武器の禁輸やICCへの指導者の訴追を決定し、最終的には加盟国に対して軍事介入を容認した(14)。リビア危機における国際的な対応は「R2Pの原則を正当化する教科書的な実例」と評されたが(15)、同様の対応が他の人道危機に対してもなされたわけではない。むしろ、政権が崩壊し体制転換にまで至ったリビアの事態は、ロシアや中国をはじめとする諸国のR2Pに対する猜疑心を深め、シリアやイエメンといった他の深刻な人道危機への一致した対応を難しくした。安保理におけるR2Pの実施は、平和維持活動(PKO)の展開など、常任理事国が合意することのできる一部の事例にとどまっているのが現状だ。

R2Pの共通理解

前述したように、R2Pについて国連で初めて合意されたのは、2005年9月の世界サミットの成果文書においてである。成果文書の草案は、安全保障と開発、人権、国連改革にかかわる多様な項目を包含し、国連事務局主導のもと、一括して議論するかたちで作成が行われた。最終的には、加盟国間での交渉を経て、投票によらずに加盟国の全体的な合意を確認するコンセンサス方式で採択された。したがって、必ずしもすべての項目がすべての加盟国によって支持されたわけではなく、成果文書そのものは各国の利害や思惑を反映した妥協の産物にすぎない。それでも最後まで残ったR2Pについては、当時の加盟国が合意できるぎりぎりの内容であったことは間違いないだろう。

R2Pについて成果文書ではまず、ジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化、人道に対する罪からの人々の保護が国家の責任であり、この責任にはこれら事態の予防も伴うと明記された。そのうえで国際社会には、各国がこうした人々の保護の責任を果たすことができるよう支援することが求められた。また国際社会は、これら人道危機から人々を保護するために、国連憲章第6章、第8章に基づく平和的な手段を行使する責任があるとされた。さらに、平和的手段が不十分かつ当事国が人々の保護に明白に失敗している場合には、国際社会は個々の状況に応じて、憲章第7章に基づく集団行動をとる用意があると明記された。

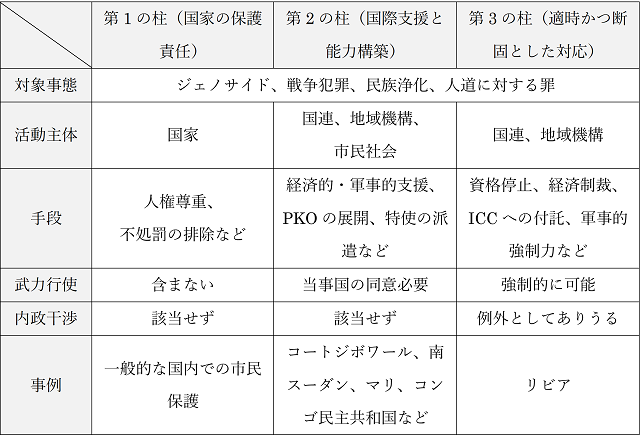

この成果文書の規定をもとに概念的な精緻化や具体的な実施手段の検討などを行ったのが、2009年1月に公表された国連事務総長報告書である。同報告書は、R2Pを三つの柱に区分し、深刻な人道危機からの人々の保護を包括的なレベルと手法で捉えた(表1参照)。このように、R2Pは一般にイメージされるものとは異なり、軍事的強制力の行使に限定された概念ではない。むしろ、非強制的な措置も含む広範な手段で危機的状況への対処を目指す枠組みだ。一方、R2Pが対象とする事態は四つの人道危機に限定されている。この「対象は狭く手段は広く」というのが、前記した人道的介入とは異なるR2Pの独自性であり、R2Pを理解するうえで重要となる点である。現在、R2Pを三つの柱の枠組みで捉える見方は国連事務局や加盟国の間で定着しているが、強制措置の発動を含む第3の柱についてはロシアや中国をはじめとする一部諸国の反対が依然として根強い。

以上を整理すると、R2Pは国家と国際社会の双方に対して、四つの深刻な人道危機から一般市民を保護することを求める規範であるものの、保護を達成するためにそれぞれが用いうる措置が大きく異なる。国家に対しては、国際人権条約を批准したり人道犯罪を犯した個人を裁いたりといった、国際法上の具体的な義務が想定されている。一方の国際社会については、第2の柱と第3の柱で想定される手段が広範であり、また2005年の世界サミット成果文書で合意されたように、実際の行動は個々の状況に応じて決定されることから対応の不確実性や非一貫性が内包されている。このように、一つの規範が複数のアクターに対して異なる手段を用いて目標を実現することを求めるというある種の複合性が、R2Pの大きな特徴の一つだ(17)。このような複合性は、後述するように、多様な選好を持つ国家がそれぞれの立場からR2Pを解釈し主張することを可能にしており、R2Pの実施手段をめぐる議論が収斂しない一因となっている。

R2Pにおける国家主権

国連内でR2Pについての議論が活発化しつつあった2008年、潘事務総長は、「R2Pは国家主権の味方であって敵ではない」と指摘した(18)。このような一言がわざわざ明示されたのは、一部の加盟国がR2Pが国家主権の侵害になりうると主張していたことを、事務総長自身が強く意識していたためである。R2Pを提唱したICISSが国家主権の再構築を目指したことからも窺えるように、R2Pは当初から国家主権と常に緊張関係を強いられてきた。ここでは、R2Pによって国家主権がどのように再定義されてきたのかについて整理しよう。

まず、伝統的な国家主権を簡潔に定義するなら、対内的な統治と対外的な独立から成る概念である。国内においてそれは至高の権威であり、主権を持つ国家は国内を自由に統治することが可能だとされる。主権の至高的権威性は対外的にも認められ、国際関係においては主権国家を超える権威は存在しない。現代の国際社会でいえば、200近い主権国家のすべてが少なくとも形式上はまったく同等の権威を有することになる。これは国際関係における主権国家の独立を担保する論理であり、主権国家は互いの内政に干渉することは認められない。国連憲章にも「すべての加盟国の主権平等」や内政不干渉の原則が明記され、国連や加盟国の活動の基盤となってきた。

このような国家主権の伝統的な理解に対してR2Pは、主権国家による自由な国内統治は絶対的なものではなく、国内の人々の人権を保障することがその前提条件だと主張する。そもそもR2Pが対象とするジェノサイドや人道に対する罪は国際法で定められており、条約の締約国にはこうした人道犯罪の発生を防ぐ義務がある。したがって、ジェノサイドなどから人々を守ることができていない国家が仮に存在するなら、国際社会はその国が人々を保護するように促さなければならない。このような論理から、R2Pは国家主権の対外的な独立もまた条件付きだと想定する。

一方、R2Pと対置される人道的介入や介入する権利の問題は従来、国家主権と人権規範の間の対立や相克の問題として理解されてきた。人道的介入は、特定の場合に人権規範が国家主権を超越することを積極的に許容する概念である。これに対してR2Pは、「(保護する)責任」という用語を接着剤として国家主権と人権規範を架橋しようとした。したがってR2Pは、人権規範が国家主権を超越するということを主張するものではない。むしろ、人権規範と国家主権の関係を調整し、両立可能な論理構成を生み出すことによって、国家主権の理解を拡大あるいは変更しようとしたのだ。このように国家主権を権利ではなく責任の観点から捉えなおす動きは1990年代に活発化したが(19)、R2Pはこうした考えを国際社会の責任にまで明示的、体系的に拡大させた。

国連事務総長と事務局の理解では、前述したR2Pの三つの柱の間には優劣や採用順序はなく、各柱は互いに支えあい、それらの規模や力点、実行可能性は同等だという(20)。しかし実際には、特に第3の柱が採用されるのは当事国の保護責任が果たされていない場合のため、第1の柱すなわち国家の保護責任が優先されるのは自然なことだ。国際社会は、第2の柱と第3の柱を通して当事国が人々を保護する責任を果たすことができるよう支援することになるため、国際社会の保護責任は当事国の主権を強化することを本来は企図している。当事国による保護責任の遂行を前提とし、それが果たされない場合に国際社会が補完的に関与するという論理構成をR2Pが用いているという意味で、R2Pは本質的には国家主権を尊重する規範といえる。

国際社会の保護責任を厳密に捉えると、まず第2の柱に基づく措置は国家間の同意を前提とする国際協力の範囲にとどまるため、対象国の主権を侵害することはない。武力の行使も、当事国の同意があればPKOなどを通じて可能である。一方、第3の柱は、経済制裁や軍事的強制力の使用など対象国の意に反して実施される手段がほとんどであり、対象国の主権を例外的に超える対応を想定している。ある国が自らの主権を完全に行使することができていないという前提のもと、国際社会が強制的に関与に乗り出すのが第3の柱だ。そのため、第2の柱については国連加盟国の広範な支持が確認できるが、第3の柱については国家主権の侵害を強く主張する国が今なお存在する。

外国からの介入を阻止したい途上国

R2Pは各国の主権の強化を意図した規範と捉えることができる一方で、ある国の内政問題への干渉に発展しかねないため、介入の対象となる国の主権を侵害するという観点から批判的に論じられることが多い。しかし実際には、介入する側の国も同様に、R2Pによって主権を制限される可能性がある。ここからは、被介入国と介入国がR2Pと国家主権の関係をどのように理解しているかについてそれぞれ論じよう。

まず確認しておきたいのは、R2Pに懐疑的な途上国の主張にはニュアンスの微妙な変化が見て取れるということだ。当初、途上国の多くは、植民地支配の対象とされた過去の経験から、R2Pが国際社会、特に大国による軍事介入を誘発しうると主張し強く反対していた。この主張は、国家主権を侵害する概念としてR2Pを否定し、議論の土俵に乗ることすら拒否するものである。しかしその後、特に2009年に公表された国連事務総長報告書の中でR2Pが三つの柱により整理されて以降は、当初は懐疑的であった諸国もR2Pの言説を用いてそれぞれの立場を説明するようになった。深刻な人道危機からの人々の保護を議論する際の枠組みの一つとして、R2Pが国連加盟国間で広く認識されたことを意味する。

他方、一部の懐疑派諸国は、各国の政府自らが人々を保護する責任を果たすので、国際社会による介入は制限されるべきという主張を展開した。ある国が市民を保護する責任を果たすことができていない状況があるとすれば、それはその責任を果たすための能力が十分でないからであり、したがって国際社会はその国の能力を開発するために経済支援を提供しなければならない。こうした立場からすれば、国際社会による強制的な介入は認められないが、市民を保護するために必要な能力開発支援はむしろ積極的に推奨される。

このような観点からR2Pを理解する国の一つが、中国である(21)。中国はR2Pを否定はしないが、国家が果たす責任の範囲を最大限に主張する。例えば中国は、宗教的な過激派やテロリストを掃討するという名目のもと、新疆ウイグル自治区のウイグル族に対して弾圧を行っているとされている。欧米諸国やNGOなどがジェノサイドや人道に対する罪の観点から中国政府を非難しているが、同政府は内政干渉であり主権侵害だとして反論している(22)。つまり中国からすれば、むしろテロリストから一般市民を保護する責任を果たしているという理屈になるのだ。

中国に限らず、現在のミャンマーなど自国内の特定の人々に対して暴力行為を行う政府は、テロリストへの対処や治安維持といった、警察活動の一環として正当性を主張する場合が多い。これら諸国にとって必要なものがあるとすれば、それはせいぜい受入国政府の同意を前提とした治安維持に資する支援であって、国外からの一方的な干渉ではない。近年の国連では、中国やロシア、イラン、キューバ、ベラルーシ、北朝鮮などの諸国が団結して自己主張を強めるようになっており、内政不干渉を核とする国家主権の伝統的な理解が国際社会において再び優勢になることを目指している(23)。

このように解説すると、横暴な欧米先進国に怒る途上国といったよくある主張が想起されるかもしれない。しかし、ここで注意が必要なのは、途上国のすべてがR2Pに反対しているわけではないということだ。前述したように、R2Pに関する国連総会決議の採択には、グアテマラやボツワナ、ガーナ、ブラジルといった諸国が主導的な役割を果たした。また、R2Pフレンズ・グループの議長国にはルワンダが名を連ねていた。コスタリカやカタールは、R2P担当官のネットワーク活動の推進に熱心である。このように、過去20年の間にR2Pを支持する途上国が増加してきたことも事実であり、その意味でR2Pは途上国と先進国を分断する、いわゆる南北対立を象徴する規範とはもはやいえないだろう。

自国の裁量を守りたい大国

他国への介入を可能にするほど強大な軍事力を持つ国は基本的に、自国の軍事力がいつ、どこで、どのように展開するかについて多国間の場で決められることを快く思っていない(24)。これら諸国は、自らの裁量で自由に外交政策を決定するという観点から国家主権を理解する。なかでも米国は、R2Pが国際社会で広く共有されることによって、深刻な人道危機に対して常に行動することを求められるような状況は避けたいと考えている。事実、米国政府は共和党、民主党を問わず、人道的な軍事介入の必要性は認めつつも、実際の人道危機に際しては個別に判断する可能性をこれまで示してきた。前述したように、国際社会がR2Pを根拠に強制措置に訴えるのは「個々の状況に応じて」というのが、2005年に国連加盟国間で達成された合意なのだ。

このような制約がありながらも、2011年のリビア危機のように、R2Pを根拠の一つとして、武力行使を含む強制措置が安保理によって発動される場合もある。しかし、深刻な人道危機から人々を保護するために、安保理が一貫して積極的な対応をとっているわけではない。リビア危機で棄権票を投じたロシアと中国は、同時期に発生し現在まで厳しい状況が続いているシリア危機に対してはたびたび拒否権を行使し、安保理による実効的な措置の決定を阻んでいる。一方、リビア危機で賛成票を投じた米国は、戦争犯罪や人道に対する罪の可能性が指摘されているパレスチナの問題に対して、イスラエルとの緊密な関係を背景にこれまでほぼ常に拒否権を行使してきた。今日のミャンマーの事態でも、中国とロシアに加えて、非常任理事国のインドとベトナムが制裁など具体的な措置の発動に消極的とされ、安保理は危機に瀕した人々を保護することができていない。

常任理事国は拒否権の行使を通じて、安保理での決定に自国の国益を反映させることができるため、危機的状況から市民が保護される事例とされない事例が生じてしまう。こうした現状に対して、いくつかの国連加盟国が、大規模な残虐行為が発生している場合には常任理事国が拒否権の行使を一時停止することを提案している。2015年7月、「説明責任・一貫性・透明性グループ」は、安保理のすべての理事国が深刻な人道危機を予防したり対処したりする際に決議の採択に反対しないことを約束する、「行動規範」を提案した(25)。同年8月にはフランスとメキシコが、大規模な残虐行為に対処する際に常任理事国が拒否権の行使を自発的に棄権するという「政治宣言」を発表した(26)。いずれの提案もこれまでに国連加盟国の120カ国以上が賛同しており、安保理が深刻な人道危機に対して積極的に対処することを求める国際世論は大きくなっているといえよう。

こうした提案に対して常任理事国は、英国とフランスが支持を表明しているが、米国とロシア、中国は消極的な姿勢を崩していない。米ロ中には、自国の裁量が制限されたり、自国と関係の深い国への介入がなされたりすることを防ぎたい思惑があると考えられる。結局のところ、上記の行動規範や政治宣言に合意するかどうかは常任理事国次第であり、また合意したとしても実際にどのように運用するかも常任理事国次第なのだ。大国はR2Pの理念が普及することによって自らの主権が制約されることを望んでおらず、主権国家から構成される現代国際社会の限界をここに見て取ることができる。しかしながら、そうであればこそ、2005年に主権国家がR2Pについて一応の合意に達したという事実は重要であり、この合意をどのように実現していくかを明らかにする責任が大国にはあるだろう。

おわりに

2020年以降の世界は先進国、途上国を問わず、世界のほぼすべての国や地域が新型コロナウイルスの拡散に苦しめられている。日本では国内外の新規感染者数や死者数が連日報道されるものの、ミャンマーの事例のように、人道危機に巻き込まれて命を落とす人々が今このときも数多く存在していることはあまり報じられない。現実には、2020年の1年間で、56件の武力紛争が世界各地で発生し、8万人以上が犠牲になっている(27)。ここ2年ほどの世界は新型コロナウイルスの影響に苦しんでいるが、いまだに武力紛争が多発し、その犠牲者が数多く存在していることを私たちは知っておいてもいいだろう。こうした犠牲者を救うことを目指し、R2Pは当事国だけでなく国際社会にも必要な対応を促す触媒としての役割を果たそうとしてきたのだ。

他方で、いまだに武力紛争が頻発し多くの人々が犠牲になっているという事実は、R2Pには実効性がないといった批判が寄せられる所以でもある。しかし、たとえそうではあっても、「私たちは完璧を求めるあまり、良いものを台無しにしてはならない」という警句を忘れてはならないだろう(28)。それぞれの国がそれぞれの立場から国家主権を理解するとしても、人々を保護する責任が主権には備わることを、危機のたびに政策決定者や国際世論にしつこく訴えることが重要だ。そうすることによって、国家主権の意味内容を問いなおす機会や作業が不断に生じ、主権は社会的に構築され続ける(29)。その方向性や指針を指し示す規範の一つとして、R2Pが現代の国際社会に存在しているのであり、その意味でも「私たちにはR2Pが必要」なのである(30)。

(1)保護する責任は、英語の頭文字をとってR2PまたはRtoPと略称されることが多い。国連が公表する文書では、もっぱらRtoPが用いられる。それは、国連公用語(英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語)の中に2がtoと同じ発音でないものがあるためだ。

(2)(社説)ミャンマー 国際社会は介入強めよ」『朝日新聞』2021年3月30日、朝日新聞デジタル、https://www.asahi.com/articles/DA3S14852365.html;「何人死ねば、国際社会は助けてくれるのか…ミャンマーで広がる『R2P』とは」『東京新聞』2021年4月1日、東京新聞 Tokyo Web、https://www.tokyo-np.co.jp/article/95268;「(社説)ミャンマー国軍弾圧 『保護する責任』果たせ」『琉球新報』2021年4月4日、琉球新報デジタル、https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1298433.html。

(3)Assistance Association for Political Prisoners (Burma), https://aappb.org/, accessed 31 January 2022.

(4)本稿は、政所大輔『保護する責任―変容する主権と人道の国際規範』(勁草書房、2020年)の議論を整理、あるいは敷衍したものである。

(5)Kofi Annan, We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century, New York: United Nations Department of Public Information, 2000, pp. 47–48.

(6)人間の安全保障の概念や、カナダとは異なる日本独自の人間の安全保障の推進努力については、宮下大夢氏による本連載シリーズの論考(「人間の安全保障の理論と実践―『誰も取り残されない社会』の実現に向けて」、https://synodos.jp/opinion/international/23969/)を参照されたい。

(7)International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, Ottawa: International Development Research Centre, 2001.

(8)2005年9月14日に開幕した世界サミットには、国連の歴史上最も多い150カ国以上の首脳が参加した。

(9)UN Document, A/RES/60/1, 24 October 2005, paras. 138–139.

(10)UN Document, Report of the United Nations Secretary-General on Implementing the Responsibility to Protect, A/63/677, 12 January 2009.

(11)UN Document, A/RES/63/308, 7 October 2009.

(12)UN Document, A/75/L.82, 10 May 2021. この決議案はクロアチアをはじめとする13カ国が主導(共同提出)し、76の共同提案国を集めて総会に提出されたものである。実際の投票結果は、賛成115、反対15、棄権28であった。投票に参加した加盟国の実に7割以上が、この決議に賛成している。

(13)Global Centre for the Responsibility to Protect, “Global Network of R2P Focal Points,” https://www.globalr2p.org/the-global-network-of-r2p-focal-points/.

(14)UN Documents, S/RES/1970, 26 February 2011; S/RES/1973, 17 March 2011.

(15)Ramesh Thakur, “R2P after Libya and Syria: Engaging Emerging Powers,” The Washington Quarterly, 36–2 (2013): 61.

(16)安保理は2006年以降、毎年60前後の決議を採択しており、2011年以降はこのうちの1割から2割でR2Pに言及している。また、武力紛争下の市民保護やジェノサイド予防といった一般的な決議だけでなく、南スーダンやコンゴ民主共和国などへのPKOの展開を決定する個別具体的な決議でもR2Pが言及されているのが、2011年以降の特徴だ。つまり、安保理はR2Pの理念を単に確認するという抽象的な段階を超えて、限定的ながら、現場の活動を通してR2Pを実施するという実践的な段階に歩を進めているといえる。

(17)Jennifer M. Welsh, “Norm Contestation and the Responsibility to Protect,” Global Responsibility to Protect, 5–4 (2013): 365–396.

(18)UN Documents, SG/SM/11701, 15 July 2008; A/63/677, p. 7.

(19)代表的なものとしては、「責任としての主権」が挙げられる。詳しくは、Francis M. Deng, Sadikiel Kimaro, and Terrence Lyons, eds, Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1996を参照。

(20)UN Document, A/63/677, p. 2.

(21)Rosemary Foot, “Beijing’s Official Perspectives on R2P: It’s the State that Needs Supporting,” European Centre for the Responsibility to Protect, 11 October 2011, https://ecr2p.leeds.ac.uk/beijings-official-perspectives-on-r2p-its-the-state-that-needs-supporting/.

(22)BBC News, “Uighurs: Western Countries Sanction China over Rights Abuses,” 22 March 2021, https://www.bbc.com/news/world-europe-56487162.

(23)Newsweek, “China, Russia, Iran, North Korea and More Join Forces ‘in Defense’ of UN,” 12 March 2021, https://www.newsweek.com/china-russia-iran-north-korea-more-join-forces-defense-un-1575810; Michael Ignatieff, “The Responsibility to Protect in a Changing World Order: Twenty Years since Its Inception,” Ethics & International Affairs, 35–2 (2021): 177–180.

(24)Edward C. Luck, “Sovereignty, Choice, and the Responsibility to Protect,” Global Responsibility to Protect, 1–1 (2009): 10–21.

(25)Global Centre for the Responsibility to Protect, “Code of Conduct regarding Security Council Action against Genocide, Crimes against Humanity or War Crimes,” 14 December 2015, https://www.globalr2p.org/resources/code-of-conduct-regarding-security-council-action-against-genocide-crimes-against-humanity-or-war-crimes/.

(26)Global Centre for the Responsibility to Protect, “Political Declaration on Suspension of Veto Powers in Cases of Mass Atrocities,” 1 August 2015, https://www.globalr2p.org/resources/political-declaration-on-suspension-of-veto-powers-in-cases-of-mass-atrocities/.

(27)Therése Pettersson, Shawn Davies, Amber Deniz, Garoun Engström, Nanar Hawch, Stina Högbladh, Margareta Sollenberg, and Magnus Öberg, “Organized Violence 1989–2020, with a Special Emphasis on Syria,” Journal of Peace Research, 58–4 (2021): 809–825.

(28)Alex J. Bellamy, The Responsibility to Protect: A Defense, New York: Oxford University Press, 2015, p. 11.

(29)このような機会の一例として、中国に対する最近の人権外交を挙げることができるだろう。人権外交は、日本では単に対中圧力など外交カードとして捉えられている節があるものの、国家主権そのものを発展的に変容させ、構築しなおそうとする営みとして見ることも可能だ。すなわち、人権侵害を行う国に対して、侵害行為をやめ人権を尊重するように働きかけることは、外交カードとしての限られた役割を超えた、国家主権を問いなおすという大きな歴史的潮流のなかの一つの実践なのである。

(30)R2Pに関する初代の国連事務総長特別顧問を務めたラックが、2021年2月、72年の生涯に幕を閉じた。筆者もニューヨークでの聞き取り調査やシンポジウムなどを通して交流があり、彼の親切で誠実な人柄が偲ばれる。彼の冥福を祈りつつ、勝手ながら本稿を、R2Pの理念の実現に尽力したラックに捧げたい。

プロフィール

政所大輔

北九州市立大学外国語学部国際関係学科准教授。神戸大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了、博士(政治学)。神戸大学大学院法学研究科助教、日本学術振興会特別研究員を経て現職。国際規範の形成と伝播、深刻な人道危機下の市民保護、日本の多国間外交についての研究を専門とする。主要な業績として、『保護する責任―変容する主権と人道の国際規範』(勁草書房、2020年)、”International Commissions as Norm Entrepreneurs: Creating the Normative Idea of the Responsibility to Protect” (Review of International Studies, 45–1, 2019)など。