2020.09.14

市民活動をめぐる“3つの事実”――「ボランティア」とは誰なのか?

「ボランティア元年」から四半世紀

1995年の阪神・淡路大震災から25年が経つ。甚大な被害がもたらされた一方で、その年は130万人を超える人々が災害ボランティアとして救援・支援活動に従事した。彼らの姿は国内外のメディアにも大きく取り上げられた。ごく普通の人々が「ボランティア」を知り、活動に参加するきっかけになったとして、1995年は日本の「ボランティア元年」と呼ばれている。

それから四半世紀。ボランティア活動は日本社会に根づいたのだろうか。また、どのような立場の人でも参加できる市民活動になったのだろうか。

筆者は長年、市民活動の担い手像を社会調査データから実証的に探ってきた。本記事では、一連の研究から得られた知見のいくつかを紹介する。とくに「ボランティア」に関して、一般の方々があまり知らないであろう“3つの事実”を紹介したい。

事実1――ボランティア活動率は変わらない

「ボランティア元年」以降、日本社会において「ボランティアは増えている」といると素朴に思っている人は多い。はたして、実際に増えているのか。

これを確かめるためには、過去から現在までのボランティア活動率を比較すればいい。ただしここで気をつけなければならないのは、「ボランティア」という言葉の普及の影響である。一般の人々が「ボランティア」という言葉を日常用語として使うようになった契機が1995年だとされる。よってそれ以前の“ボランティア的”な活動の参加率は、別の言葉で測定する必要がある。

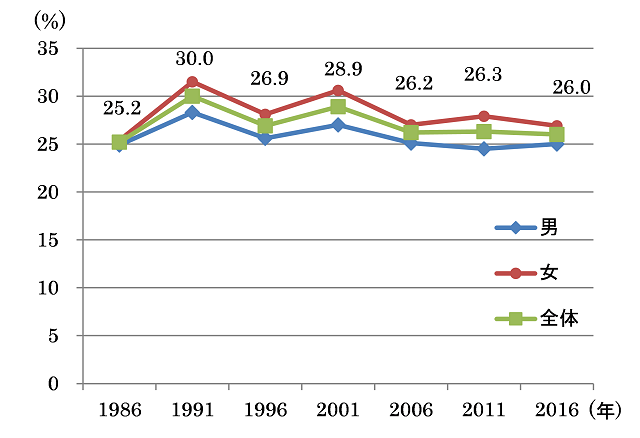

ここで都合の良い調査がある。総務省が5年ごとに行っている「社会生活基本調査」では、1980年代に「社会奉仕」、1990年代に「社会的活動」、2000年代以降に「ボランティア活動」の語で、各活動にどれだけの人が参加しているかを調べている。この結果から、参加率の推移をみてみよう。すると、見事に25~30%程度を維持しながらほとんど変化していないのである(図1)。

驚くべきは、阪神・淡路大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)の前後も参加率は変わらないことだ。残念ながら、これらの大震災に日本全体のボランティア人口を劇的に増やすほどのインパクトがあったとは言えないのである。

図1 「社会奉仕」「社会的活動」「ボランティア活動」の参加率

注:総務省統計局「社会生活基本調査」より筆者作成。図中数値は全体の参加率。

事実2――富裕層の参加率が低下している

では、具体的にどのような人がボランティア活動に参加しやすいのだろうか。社会学ではとくに、社会経済的地位とボランティア行動の関連に注目する。というのも欧米の研究では、「資源仮説」、すなわち社会経済的資源が豊かな人ほどボランティアになりやすいという説が有力だからである(Mitani 2014)。実際に日本でも、世帯収入や職業的地位、学歴の高い人ほどボランティア活動に参加しやすいことが確認されている(豊島 1998; 仁平 2008)。

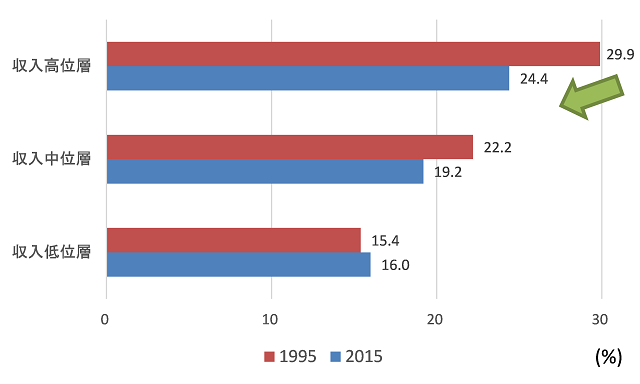

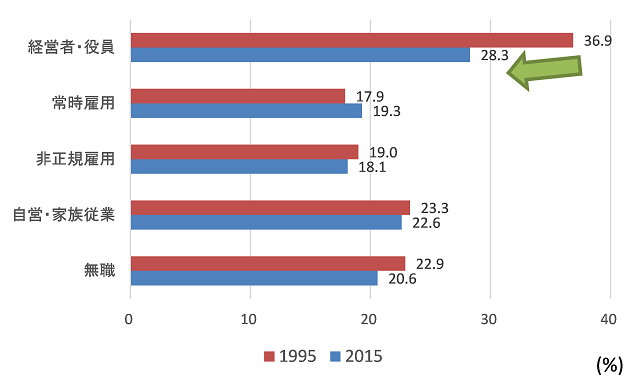

しかし近年では、これらの関連に少し変化が生じている。簡潔に言えば、ボランティア活動率における学歴差は残っているものの、収入や職業的地位による差は小さくなりつつある(三谷 2014, 2015a, 2016)。かつて、高収入の人や経営者・役員の人ほどボランティア活動をする傾向があった。しかし2000年代以降、そうした傾向がみられにくくなっている。

拙著では多変量解析という厳密な手法でこの傾向を確認しているが、ここでは簡単に収入・職業とボランティア活動率の関係をクロス集計でみてみよう(注)(図2・3)。図2では、とくに収入高位層の参加率が低下していることがわかる。図3では、かつて約37%もあった経営者・役員層の参加率が大幅に低下していることがわかる。

(注)1995年の数値は、「社会的活動(ボランティア活動、消費者運動など)」の参加率(1995年社会階層と社会移動全国調査から)。2015年の数値は、「ボランティア・NPO活動」の参加率(2015年階層と社会意識全国調査(第1回SSP調査)から)。いずれも20歳以上65歳未満の男女が対象。

図2 収入別ボランティア活動の参加率

注:三谷(2015a)の図7-3を最新データで修正。

図3 職業別ボランティア活動の参加率

注:三谷(2015a)の図7-4を最新データで修正。

この背景にあるのは、以前と比べて経済的・職業的に優位な立場にある人に対して、市民的役割を要求する社会的圧力が弱まったことがあるのではないかと筆者は考えている。

かつて、旧来的な地域共同体において、地元の有力者は“長”に推されやすく、住民たちの取りまとめ役を期待される状況があった(町内会長など)。周囲の人々の期待に応えることが自らの特権的地位を確立することにもつながった。しかし、近代化の進展や経済成長とともに一億総中流化が進み、また1995年以降「誰でもボランティア」観が普及するようになると、一部の高階層の人々に市民活動を期待する風潮は弱まってきたと考えられる。

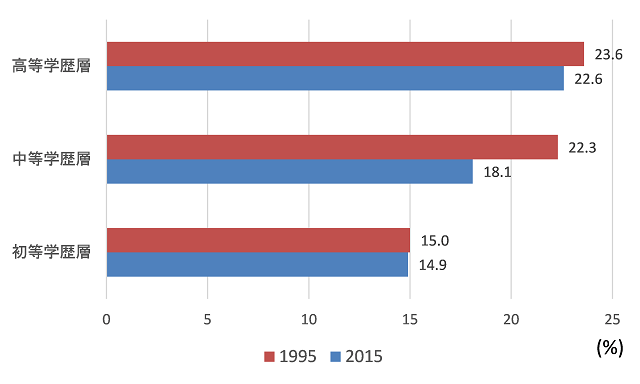

一方で未だに、学歴差は歴然と存在している。図4から、1990年代も2010年代も大卒層が最も参加率が高いことがわかる。ここでみられる学歴差は、他の様々な要因の影響をコントロールしても残るものである。このように高等教育とボランティア行動の関連はいつの時代にもみられるものであり、諸外国でも一貫して認められる関連として知られている。その理由として、大学等において「社会問題への関心」や「市民的スキル(マネジメント力、情報収集力など)」が培われ、それらがボランティアになるのに有利に働くためと考えられている。

図4 学歴別ボランティア活動の参加率

注:三谷(2015a)の図7-2を最新データで修正。

事実3――ボランティア行動は人から学ばれたものである

高等教育は一貫してボランティア行動と関連するが、実は、人助けを学校の授業や課外活動で教えられた経験(ボランティア教育など)はボランティア行動と関連がないことがわかっている(三谷 2013, 2016)。ボランティアになることは、学校で教え込まれて実践する、という単純なものではないのだろう。

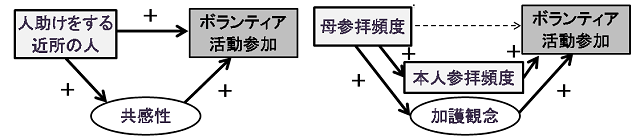

かわって、高等教育以外にもボランティア行動に影響することがわかっているのは、幼少期における“ボランティア的”な大人との接触である。具体的には、子どもの頃に「人助けする近所の人」や「寺社・教会に頻繁に通う母親」が身近にいた人ほど、大人になってからボランティア活動に参加しやすい傾向がある(三谷 2013, 2016)。そしてこれらの関連を媒介するのは、共感性や宗教的態度であることが分析によって明らかになっている(図5)。

図5 ボランティア行動の社会化プロセス

出所:三谷(2016)

すなわち、「人助けする近所の人」や「信仰熱心な母親」を通じて共感性や宗教的態度を身につけた結果、ボランティア活動に参加しやすいことが示唆されるのである(ちなみに悲しいかな、父親の影響は認められない)。このように、周囲の環境にふさわしい志向性や態度を無意識のうちに学び取る過程を、社会学では「社会化」という。

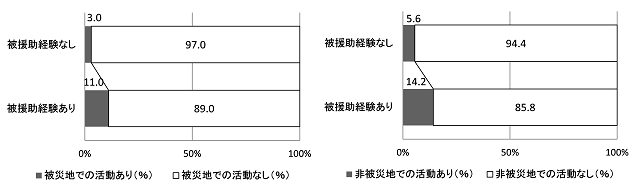

また関連して、こんな研究結果もある。かつて、自分が災害に遭遇した時に見ず知らずの人から援助を受けた人は、東日本大震災関連のボランティア活動に参加する傾向があった(三谷 2015b)。具体的には、被援助経験があると震災ボランティア活動への従事率が2~4倍ほど上がり(図6)、両者の関連は他の要因の影響をコントロールした上でも認められた。

図6 被援助経験の有無別の震災ボランティア活動率

出所:三谷(2015b)

かつて災害に遭った時に支援を受けた元被災者が、新たな災害に遭った被災者を支援する「被災地のリレー」(渥美 2014)と呼ばれる現象がある。たとえば、兵庫県西宮市の住民(阪神・淡路大震災に被災)から支援された新潟県刈羽村の住民(中越沖地震に被災)が、岩手県野田村の住民(東日本大震災に被災)を支援する例などがある。実践のフィールドで見聞きされていたこの現象が、社会調査データでも実証されたのである。

これもまた、社会化が導いたボランティア行動といえよう。見ず知らずの人の姿から、「困っている人を助ける」態度を学び、それによって次は自分が助ける側になろうとする。このようにボランティアは、これまで出会ったロールモデル(手本となる人物)のふるまいを見て学ばれた結果ともいえるのである。

選別されるボランティア…未来に向けて

総括しよう。日本社会では、頻発する災害とその後の大規模な災害ボランティア活動の展開にもかかわらず、この30年間、ボランティア活動率にはほとんど変化がない。ではどういう人がボランティアになりやすいかというと、高等教育を受けてきた人や、過去にロールモデルがいた人だということだ。

はじめの問いに答えるならば、「ボランティア元年」から四半世紀、ボランティア活動は日本社会にすっかり根づいたとは言いがたい。また、どのような立場の人でも参加できる市民活動になったとも言いにくい。ここには、潜在的な“選別性”が存在する。

高等教育によって涵養された社会的関心や市民的スキルがある人、また身近なロールモデルから学ばれた態度やふるまいがある人は、放っておいてもボランティアになりやすい。逆にこれらをもち合わせない人は、市民活動とは縁遠い生活にとどまりがちである。

これは、ボランティアを増やしたいという狙いがある場合に、小手先の誘導策は役に立たないことを示唆している。「人生100年時代」といわれる今日、健康や生きがいづくりとしてボランティア活動やNPO活動に期待が寄せられがちだ。また、災害が頻発する昨今、災害に強いまちづくりの一環として、日頃からの地域住民同士の交流が推奨されることも多い。しかし、どれだけその重要性を説いても万人に響くことはなく、今まで通り“選別された”人々が市民活動を担っていくことが示唆される。

これは、致し方ない現実か。ただ、もし1人でも多くの人が市民活動に参加できる社会が望ましいと思うのならば、地道な人づくりが重要だろう。大学だけでなく小中学校や高校から、社会的関心やマネジメント力、情報収集力といったものを醸成できるような教育が求められる。また、1人ひとりの大人が子どもたちの前で、他者や社会のために行動できるかどうかという点も問われている。

筆者は教育機関に勤める身であり、3児の親でもある。10年にわたるボランティア行動研究を経て感得したのは、「自分の行動が未来を変えるかもしれない」という自己啓発めいた気づきだ。だからといって、ここで読者に向けてお説教や啓発をしたいわけではない。社会調査データが教えてくれた事実を示し、あなたの周囲にもきっと複数の瞳があること、あなたの行動が次世代に影響を与えうることをそっとお伝えしたい。

文献

・渥美公秀,2014,『災害ボランティア――新しい社会へのグループ・ダイナミックス』弘文堂.

・三谷はるよ,2013,「市民参加は学習の帰結か?――ボランティア行動の社会化プロセス」『ノンプロフィット・レビュー』13(2): 37–46.

・――――,2014,「『市民活動参加者の脱階層化』命題の検証――1995年と2010年の全国調査データによる時点間比較分析」『社会学評論』日本社会学会,65(1): 32–46.

・――――,2015a,「誰が市民活動を担うのか――ボランティアの階層的変容」数土直紀編『社会意識からみた日本――階層意識の新次元』有斐閣,202–225.

・――――,2015b,「一般交換としての震災ボランティア――『被災地のリレー』現象に関する実証分析」『理論と方法』30(1): 69–83.

・――――,2016,『ボランティアを生みだすもの――利他の計量社会学』有斐閣.

・Mitani, Haruyo, 2014, “Influences of Resources and Subjective Dispositions on Formal and Informal Volunteering,” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 25(4): 1022–1040.

・仁平典宏,2008,「『参加型市民社会』の階層的・政治的布置――『階層化』と『保守化』の交点で」土場学編『2005年SSM調査シリーズ7 公共性と格差』2005年SSM調査研究会,189–210.

・豊島慎一郎,1998,「社会参加にみる階層分化――社会階層と社会的活動」片瀬一男編『1995 年SSM調査シリーズ7 政治意識の現在』1995年SSM調査研究会,151–178.

謝辞

本研究はJSPS科研費JP16H02045の助成を受けて、SSPプロジェクト(http://ssp.hus.osaka-u.ac.jp/)の一環として行われたものである。SSP2015 データの使用にあたっては SSP プロジェクトの許可を得た。ここに記して感謝したい。

プロフィール

三谷はるよ

1986年生まれ。龍谷大学社会学部准教授。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。専門は社会学。論文「『市民活動参加者の脱階層化』命題の検証」(『社会学評論』、2014年)で第3回福祉社会学会賞(奨励賞)を受賞。著書『ボランティアを生みだすもの――利他の計量社会学』(有斐閣、2016年)で第15回日本NPO学会賞(林雄二郎賞)を受賞。