2014.12.16

機械が人間の知性を超える日をどのように迎えるべきか?――AIとBI

コンピュータが全人類の知性を超える未来のある時点は、シンギュラリティ(Singularity、特異点、技術的特異点)と呼ばれている。アメリカの著名な発明家カーツワイルによればそれは2045年に到来するという。そして、そのような時点に発生する様々な問題は、ひっくるめて2045年問題と言われている[*1]。

シンギュラリティとはもともと数学や物理学で使われている用語である。物理学では、シンギュラリティは物理法則(一般相対性理論)が通用しない特異な点である[*2]。技術的特異点としてのシンギュラリティもそれと同様に、技術に関する予測が成り立たず、既存の経済法則も通用しなくなるような時点である。

人類の経済社会における進化のオメガ点、つまり終局であるシンギュラリティに至ると、全ての労働は、人工知能とそれを搭載したロボットが行うので、人間は労働から解放されることになる。すると「労働からの解放と言うが、その時人々は一体どこから所得を得るのだろうか」とか「人々は遊んで暮らせるようになるのか、それとも単に機械に仕事を奪われて食べていけなくなるのか」といったような疑問が当然浮かんでくるだろう。

[*1] 2045年問題を扱った日本語文献に、松田卓也『2045年問題コンピュータが人類を超える日』がある。

[*2] 物理学におけるシンギュラリティはブラックホールの中にあると考えられている。ブラックホールの中にないものは、「裸の特異点」と言われているが、このような裸の特異点はないというのが、有名なペンローズの「宇宙検閲官仮説」である。

技術的失業

「技術的失業」(テクノロジー失業)という言葉が経済学にはある。これは新しい技術の導入がもたらす失業を意味する。「銀行にATMが導入されて、窓口係が必要なくなり職を失う」とか「Amazonなどのショッピングサイトの普及によって、街角の書店が廃業に追い込まれ従業員が職を失う」といったような失業のことである。あるいは、1台の自動車を作るのに6人の人手が必要だったのが、新しい機械の導入による生産性の向上により、4人で済むようになる。その際、消費需要が1.5倍になれば問題ないが、消費需要が変わらなければ6人中2人は失業する。これもまた、技術的失業の例である。

19世紀、第一次産業革命の頃には、機械の導入による技術的失業を恐れた労働者が「ラッダイト運動」という機械の打ち壊し運動を行った。そして、技術的失業は、シスモンディやマルサス、リカードなどの19世紀の経済学者によって度々に議論の俎上に載せられ、20世紀の初頭にはケインズによっても論じられた。ケインズは「われわれは一つの新しい病気に苦しめられつつある。一部の読者諸君はまだ一度もその病名を聞いたことがないかも知れないが、今後は大いにしばしば聞くことだろう。それは技術的失業(technological unempoloyment)である[*3]」と言っている。ところが、その後も人々はさしてこの病名を聞かされることはなかった。

[*3] ケインズ「わが孫たちのための経済的可能性」(『説得評論集』に収録)

忘れ去られたこの経済問題が再び甦ったのは、1990年代になってからである。この時期から、アメリカでは情報技術の導入がもたらす技術的失業を懸念し、このような技術の発達に反対するような運動「ネオ・ラッダイト運動」が起きており、その一部はシンギュラリティの阻止を目指した運動にも繋がっている。1990年代以降アカデミックの分野でも、技術的失業がノーベル経済学賞受賞者であるモーテンセンとピサリデスのような主流派の著名な経済学者によって研究されるようになった。

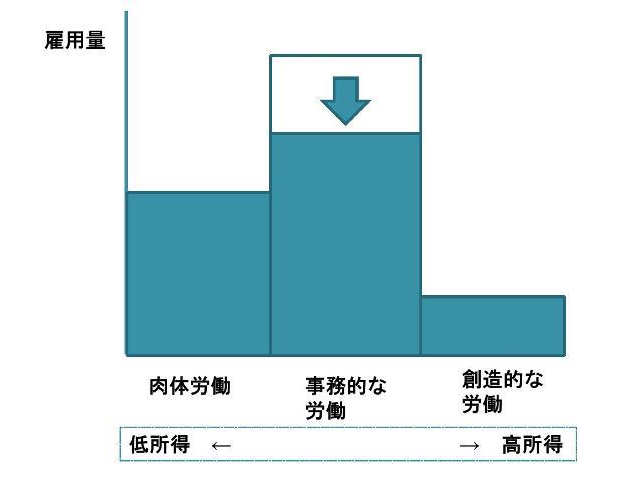

日本では2013年に、アメリカの経済学者ブリニョルフソンとリサーチサイエンティストのマカフィーによる『機械との競争』の翻訳書が出版され、技術的失業の脅威が広く認識されるようになった。彼らによれば、コンピュータは、未だに商品企画や研究開発などの創造的な労働や介護や建設などの肉体労働をできずにいる一方で、文書の作成や解析、事務手続きなどを効率化し必要な人手を減らしている。それゆえ、現在のところ主に雇用破壊が進んでいるのは、創造的な労働でも肉体労働でもなく、その中間に位置する事務的な労働であり、それは多くの中間所得層が従事している仕事である(図 1参照)。

このような要因により、世界金融危機後のアメリカでは、景気回復期において雇用が増大しない「ジョブレス・リカバリー」が発生し、また世帯所得の中央値が下落し続けているという。そのような問題に対し彼らが提案した解決案は、教育投資を増やし起業家精神を高めることで、人々を事務的な分野から創造的な分野へと「労働移動」させることである。

経済学者は、ほとんど常に、技術的失業を「摩擦的失業」(雇用を得るまでの時間が掛かるために起こる失業)や「ミスマッチによる失業」(求職者が求人の条件にマッチしていないことから生じる失業)と見なす。しかし、そうであるためには、どこかに求人が存在してなければならないが、常にそうであるとは限らない。例えば、図1に示すように情報技術の進歩によって事務的な労働が減ったとしよう。その時、創造的な労働(あるいは肉体的な労働)に対する需要が増えなければ、失業した労働者を吸収し得るだけの勤め口はそもそも存在しないことになる。その場合、労働移動は解決にならない。

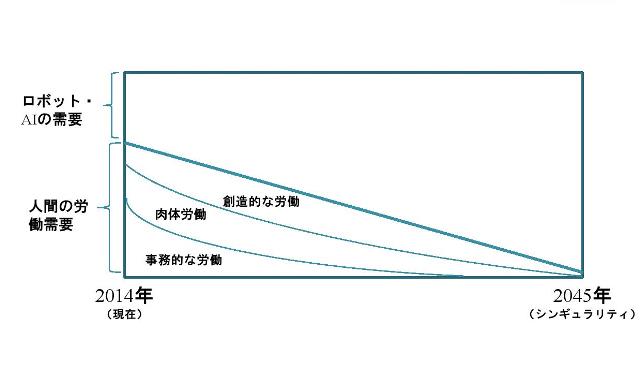

図2のように、今後、ロボットに対する需要が増大するとともに、人間の労働需要は減少していき、シンギュラリティではゼロになる。しばらくは肉体労働や創造的労働は増えるだろうが、長期的にはそれらも減少傾向にある。したがって、一方の雇用が減る代わりに都合よく他方の雇用が増えるような状況が次第に得られにくくなる。失業者が就職活動をどんなに続けても、さらには求人の条件にマッチするように職業訓練を行っても、雇用されないケースが増えてくる。こうして発生する失業は、摩擦的失業でもミスマッチによる失業でもなく、需要が増大しない限り解消されることのない「需要不足による失業」である。

経済学者は一般に、技術的失業を需要不足による失業とは考えない。しかし、先の自動車の例では、消費需要が1.5倍に増大しないからこそ6人中2人は失業するのであって、やはり需要不足が関係している。その際、他の業種に2人分の勤め口があるならば、そこへ就職するまでの間の摩擦的失業ということになるが、マクロ経済全体を見渡して、どこにも勤め口がないならば、それは需要不足による失業と言うべきである。

全ての労働者は飢えて死ぬ

シンギュラリティに至ると、潜在的な生産力は無限大に近くなるが、需要の方が有限であるので、需要不足もまた無限大近くになってしまう。この時、労働者は賃金所得を得ることができないが、それに対し、物質やエネルギー、土地などは有限なので、商品の値段はゼロにはならない。

ナノテクノロジーの発達により、自在に物質やエネルギーを作り出せるようになるとカーツワイルは言っているが、ナノテクノロジーの研究者に私が問い尋ねたところ、その可能性は低いという。ロボットの材料である金属やそれを稼働させる電力がただになる可能性は低く、工場の立っている土地はどのみちただにはならない。それゆえ、工場でロボットが作る商品の価格もゼロにはならない。

商品を生産するための機械設備や工場のことを「資本財」といい、それを所有する人(あるいはそのための資金を提供する人)を資本家という。資本家は利子や配当から収入を得る。未来においてはロボットが商品を作る無人工場があって、それを所有する資本家のみが所得を得て、労働者は全く所得を得られないかもしれない。図 2にあるように、ロボットに対する需要が増大するにつれて、それを所有する資本家の所得も増大していく。一方、人間の労働需要が減少していくにつれて賃金は減少していき、最後にはゼロになる。

この長期的傾向は、フランスの経済学者ピケティが『21世紀の資本論』で示した「資本分配率の上昇による格差拡大」という実証結果と整合的である。所得は、「資本の取り分である利子・配当所得」と「労働の取り分である賃金所得」の2つに分けられるが、資本分配率は前者の割合である。この資本分配率が上昇しているがために、所得格差が拡大しているとピケティは指摘している。アメリカにおける所得格差は、金融業界やIT業界で働くエリート労働者とそれ以外の労働者との賃金格差によってももたらされており、そのような賃金格差はしばらく拡大するだろうが、いずれの労働者も結局のところシンギュラリティに至って賃金が得られなくなるのである。

マルクスは、労働者階級が資本家階級に勝利することにより、資本主義が終焉すると未来を展望したが、それとは逆のことが起きる。労働者階級は賃金が得られなくなることにより消滅し、資本家階級が全てを手にする。資本家は、労働力を使用せずに商品を作り出し販売する。商品を買うのもまた資本家である。労働者は所得がないので商品を買うことができない。全ての労働者は労働から解放され、もはや搾取されることもなくなるが、それと同時に飢えて死ぬしかなくなる。何の社会保障制度もなければ、そうならざるを得ない。優れた社会保障制度を準備する必要がある。

シンギュラリティに軟着陸する方法

シンギュラリティがディストピアであるならば、それへと至る道もまた苦難に満ちたものとなる。長期的には、肉体労働も創造的労働も、ロボットやコンピュータに奪われていくが、減り続ける雇用の争奪戦に人々が勝ち残ることを目指す「バトル・ロワイアル」状況は、言わば「シンギュラリティへのハードランディング」である。事務的な分野に従事していた労働者を創造的な分野へと労働移動させるという『機械との競争』の提案に従うだけでは、ハードランディングがもたらされる。それに対し私が提案するのは、「シンギュラリティへのソフトランディング」である。

「ベーシックインカム[*4]」(BI)は、生活に最低限必要な所得を国民全員に保障する制度である。例えば、毎月8万円のマネーが老若男女を問わず国民全員に給付される。私は、これを良く「子ども手当+大人手当」つまり「みんな手当」と説明している。BIは社会保障制度の一種であるが、この言葉は公的な収益の分配つまり「国民配当」という意味でも使われる。例えば、イランやアラスカなどでは、政府が石油などの天然資源から得た収益を国民に分配しており、これもBI的なものとして位置づけられる。つまり、BIには、(1)「社会保障制度としての側面」(2)「国民配当としての側面」の2つがある。

[*4] ベーシックインカムの現代的な起源は、イギリスの技術者で社会運動家のクリフォード・ヒュー・ダグラスが提案した「国民配当」とアメリカの経済学者ミルトン・フリードマンの「負の所得税」である。ベーシックインカムに関する代表的な日本語文献としては、山森亮『ベーシック・インカム入門』がある。

BIは、優れた社会保障制度であり、私はできる限り早くこれを実施すべきだと考えているが、シンギュラリティに至れば、この制度は不可欠なものとなる。全ての労働者が、BIなしに生活できなくなるからだ。そして、シンギュラリティから巻き戻して、より近い未来について考えた場合に、拡大し続ける所得格差を埋めるためにもBIが必要なことが理解できるだろう。BIの財源は一般に税金であると考えられている。このような税金を財源とした生活保障のために一定額給付されるベーシックインカムを特に「固定BI」と呼ぶことにする。

次に、シンギュラリティまでの間に発生し続ける技術的失業を可能な限り減殺するために、世の中に出回るマネーの量を増やし続ける政策が必要である。手元のマネーが増えたらその「資産効果」によって、より多くの人々が例えば自動車を買うようになり、それによって自動車産業に従事する人々の雇用が守られる。マクロ経済全体で見れば、これは需要不足が解消されることを意味する。ただし、その際に、中央銀行が発行するマネーが直接、家計(=消費者)に行き届くようにしなければならない。そうでなければ、マネーの量を増やしても消費需要が増えるとは限らないからである。

このようなマネーの給付を「貨幣発行益の国民配当」と呼ぶことができる。貨幣発行益とはマネーを発行することで得られる中央銀行の利益のことである。この配当額は景気動向や物価上昇率などのマクロ経済の状況を鑑みて、変動させる必要がある。このような貨幣発行益を財源とした景気安定化のための国民配当を「変動BI」と呼ぶこともできる。

人工知能技術の発達が雇用を破壊し、人々を貧困に陥れるかどうかは政策次第である。上述した固定BIと変動BIからなる「2階建てBI」を実施することによって、多くの人々が豊かさを享受できるようになるはずだ。人工知能が害悪をもたらさずに発達し普及するためには、BIが不可欠なのである。あるいは、その先の未来を見据えた場合には、こうも言える。BIなきAIはシンギュラリティをディストピアにするし、BIをともなったAIはそれをユートピアにする。

サムネイル「Robot on the Taff」John Greenaway

プロフィール

井上智洋

駒澤大学経済学部准教授。慶應義塾大学環境情報学部卒業、早稲田大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。2017年4月から現職。博士(経済学)。専門はマクロ経済学。最近は人工知能が経済に与える影響について論じることが多い。著書に『新しいJavaの教科書』、『人工知能と経済の未来』、『ヘリコプターマネー』、『人工超知能』などがある。