2014.08.20

気象災害の犠牲者はなぜ減らないのか

20年前のことを思い出してみてほしい。村山内閣が発足し、松本サリン事件が起こった頃である。当時はまだ、インターネットが現在ほど普及しておらず、このようなニュースも多くの人がテレビや新聞、ラジオで知った。気象情報についても同じように、当時はテレビやラジオを通じて知ることが一般的であった。

現在はインターネットを使って、観測されたばかりの気象データやレーダ画像を、誰もがリアルタイムで見られるようになっている。

一方、コンピューターの性能もこの20年で飛躍的に進歩した。スーパーコンピューターの演算速度は、20年間で約10万倍になったといわれている[*1]。コンピューターの進歩により、ドップラーレーダーをはじめとする新しい気象データをリアルタイムで処理し、予報に活用できるようになった。このことは、天気予報の適中率を着実に向上させている[*2]。

[*1] Top 500 super computer sites: “Performance Development”.

[*2] 気象庁:「天気予報の精度検証結果」

その一方で、気象災害の現場では、相変わらず不意打ちの豪雨や強風によって多くの命が奪われている。図1を見ていただきたい。気象災害による死者・行方不明者の数は、少なくとも最近20年、減少傾向は見られない。つまり前述した科学技術の進展は、必ずしも気象災害の犠牲者の軽減にはつながっていないのである。

本稿では、科学技術の進歩が気象災害の軽減につながっていかない原因について考えてみたい。

![図1.気象災害(風水害と雪害)による年間の死者・行方不明者数。データは平成26年版防災白書[*3]による。](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2014/07/5f19f8038b959234c30f03075d8068f4.jpg)

[*3] 内閣府「平成26年版防災白書 付属資料」

激しい気象の予測は未だ困難

災害が起こる前にその発生が予測され、住民が安全に避難することができれば、気象災害を未然に防ぐことができる。現在の予報技術では、どの程度災害の発生を予測できているのであろうか。

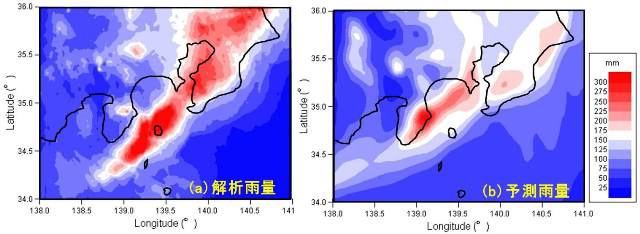

図2は、2013年台風26号による伊豆大島付近の大雨について、予測値と実際の雨量を比較したものである。10月15日18時を初期値とした予測では、相模湾から房総半島にかけての広い範囲で150ミリを超える大雨が発生することが予測されている。しかし、予測された雨量は最大317ミリであり、実際に伊豆大島で解析された雨量(652ミリ)よりもはるかに少ない。また強い雨域は実際よりも北西側にずれている。

このように「激しい雨が降るかどうか」という予測はある程度可能になってきているが、「どの市町村に何ミリの雨が降るか」という量的な予報は、最先端のコンピューターを使ったとしても、現在の技術レベルでは未だ困難である。量的な予報が困難であるため、大雨・洪水警報の基準には数値予報の結果が明示的には使われてない[*4]。

[*4] 気象庁:「警報・注意報発表基準一覧表」

混乱しがちな災害現場

次に災害現場の実態を見てみる。災害対策基本法では、避難勧告や避難指示は市町村長が発令すると規定されている。したがって、市町村の役場が的確に状況を判断し、住民に指示を出すことが災害軽減において重要な要素である。

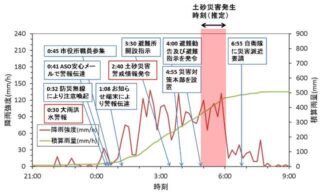

突発的な気象災害に対して、市町村役場はどのように対応しているのであろうか。その一例として、平成24年7月九州北部豪雨における熊本県阿蘇市の対応状況を図3に示す。

![図3.平成24年九州北部豪雨における阿蘇市役所の対応[5]。折れ線グラフは阿蘇乙姫における雨量の変化を示している。](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2014/07/fc73d1948c993f0e72455369b56b010d.jpg)

[*5] 阿蘇市:「広報あそ」2012年9月。

一見して分かることは、災害発生時において市役所の職員は非常に忙しいことである。

0時30分に気象庁が「大雨・洪水警報」を発表した。職員はこの情報を受けて、市役所に緊急参集した。参集した職員は防災行政無線を使って住民に警戒を呼び掛けるとともに、「ASO安心メール」で大雨・洪水警報を住民に伝達した。午前2時40分になると、気象庁から「土砂災害警戒情報」が発表された。この頃にはすでに、市民から浸水や冠水といった被害情報が市役所に入り始めていた。市役所の職員は住民からの通報に対応するとともに、住民の避難場所を確保するため、避難所の開錠にあたった。

さらに強い雨が降り続いたため、阿蘇市長は午前4時に「避難勧告」および「避難指示」を発令した。市は4時55分に災害対策本部を設置し、住民からの被災に関する情報の対応に追われた。

一方、地元の防災組織である消防団も、激しい災害の発生前から活動していた。阿蘇市の消防団員であるA氏は、午前4時頃から地域を巡回していたところ、浸水している地区を発見し、ゴムボートで約30人の住民を救助した。同じ頃、消防団員のB氏は、高齢者宅を戸別訪問して避難を呼びかけたという。

災害対応にあたる市町村の職員や消防団において問題となっているのは、彼らが、時々刻々と変化する災害状況を十分に把握できないことである。平成24年7月九州北部豪雨において、阿蘇市の消防団員を対象に「自分たちの避難や、住民を避難させる判断をするための情報量をどう感じたか?」と尋ねたところ、実に88%の人が「情報量が少ない」と回答した[*6]。深夜、周辺で何が起こっているのか分からない状況で、不安を持ちながら救助活動にあたった消防団員や、住民に避難を呼びかけたけれども、自分自身が具体的な情報をもっていなかったために、住民を説得しきれなかった消防団員がいたようである。

[*6] 磯敦雄、中谷剛、三隅良平、高橋尚也、佐藤高広、2013: 平成24年九州北部豪雨における情報伝達と避難行動 自治体・消防団・自治会・住民への詳細なヒアリング調査、日本災害情報学会研究発表大会予稿集 Vol.15、310-313.

一方で、住民から市役所への問い合わせが殺到し、災害時に市役所がパニック状態になることもよくある。2013年8月9日に秋田県仙北市で発生した土砂災害では、住民からの通報の対応に追われた職員が「災害の全体像をイメージすることができず、避難勧告が適切に行えなかった」ことを反省点として挙げている[*7]。

[*7] 仙北市:「8月9日豪雨災害時初期対応検証結果報告」。

このように前面に立って災害対応する立場にある市町村が、時々刻々と変わっていく災害の状況を的確に十分に把握できないことが、住民への避難誘導と救助活動を難しくしている現状がある。

災害の発生状況を広域的に把握する方法として、航空写真や衛星画像があるが、これらを災害発生時にリアルタイムで入手することは困難である。また浸水計や水位計など、災害監視のためのセンサーを張り巡らすことも考えられるが、市町村の財政的な負担を考えると現実的ではない。リモートセンシングやシミュレーション技術などを活用した「リアルタイム災害状況把握・情報共有システム」の開発が望まれる。

避難の難しさ

災害報道において、「避難指示を出したかどうか」「住民が実際に避難したかどうか」がしばしば論点になる。しかし水害に関して言えば、避難しさえすれば良いのかというと、必ずしも問題はそう単純ではない。

実際、水害発生時に自宅から避難所に向かう途中で濁流に飲まれ、死亡してしまうという事象が発生している。例えば、2009年8月9日に兵庫県佐用町で起こった水害では、指定避難所や集会所に向かっていた11名が、濁流に流されて犠牲になった[*8]。またせっかく避難したのに、避難所そのものが水没してしまい、避難した人々が再避難を余儀なくされてしまった事例がある[*9]。さらに自宅から避難所に向かう経路に川があり、増水した川に流されてしまった事例もある[*10]。

[*8] 佐用町台風9号災害検証委員会「台風9号災害検証報告書」2010年7月16日。

[*9] 「【台風12号】高台へ 九死に一生 和歌山・那智勝浦町」産経関西2011年9月6日。

[*10] 「十日町豪雨、時間雨量121ミリ、市街地を激流が襲う、死傷者5人、床上下浸水727棟、災害救助法適用」津南新聞2011年8月5日。

2011年台風12号災害で大きな被害の出た和歌山県那智勝浦町で聞き取り調査を行ったところ、実に32人中20人が「避難しなかった」または「避難できなかった」と答えている[*11]。避難しなかった人の多くは、今すぐ避難するとかえって危険だという判断のもと、自宅にとどまったのである。

このように、ひとくちに水害といっても、避難が必要な住宅とそうでない住宅がある。事前に行政側と住民が充分に話し合って、水害時の避難の考え方を整理しておかねばならない。そして水害発生時においては、一律に避難を呼びかけるのではなく、住宅の状況によってきめ細かく対応する必要がある。

そして「避難したくてもできない」という状況が発生しないよう、水害の危険度が高い集落については避難路を整備する必要がある。

住民の防災意識の問題

前述したように、現在の技術レベルでは激しい気象の発生を事前に予測することは困難である。したがって災害から逃れるためには、時には住民一人一人が自ら判断して行動することが必要である。

ところが、ある土地に激しい気象災害が起こるのは、数十年から数百年に一度であるため、住民が激しい気象の発生を全く想定していない場合が多い。「まさかこんなことが起こるとは」というのは、被災地で異口同音に聞かれる言葉である。

住民一人一人が、その土地で起こり得る災害について常に想定し、行動計画をもっていることが望ましい。そのために重要なことは、その土地で過去に起こった災害を知っておくことである。過去に起こった自然災害は、もう一度起こる可能性がある。

一方、気候変動に伴って、かつて経験したことの無い災害が発生する可能性もある。

首都圏では、内閣府によって大規模水害の発生について詳細なシナリオが作成されている[*12]。首都圏以外でも同様の災害シナリオを整備し、それに沿って住民がトレーニングしておく必要がある。そのためには、気候変動を考慮した可能降水量マップを国が整備し、それに基づいて各自治体が災害シナリオを作成して、住民の参加のもとで避難トレーニングをする必要がある。

[*12] 中央防災会議 大規模水害対策に関する専門調査会「大規模水害対策に関する専門調査会報告 首都圏水没~被害軽減のために取るべき対策とは~」平成22年4月。

さいごに

以上をまとめると、気象災害の犠牲者が減らない理由は、以下の4点にあると私は考えている。

1) 住民が余裕をもって避難できるタイミングで、災害を引き起こす激しい気象を予測する技術が、まだ確立していないこと

2) 気象災害が発生した時、時々刻々と変化する災害の状況を、防災担当者が充分に把握する手段がなく、現場が混乱しがちであること

3) 水害が起こったとき、避難する経路がなく、住民が「避難したくてもできない」という状況が発生していること

4) 気象災害は、ひとつの場所ではまれにしか発生しないため、住民が激しい気象の発生を想定しておらず、避難が遅れがちであること

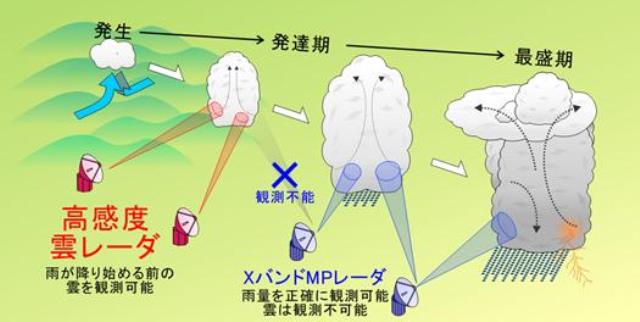

最後に気象予測に関する最近の取り組みを紹介したい。現在、首都圏に稠密な気象観測網を展開し、激しい気象の予測精度を高めていく国際共同研究が進んでいる(TOMACSプロジェクト[*13])。首都圏には「XバンドMPレーダ」[*14](250メートルメッシュ、1分間隔で降水量を高精度で観測するレーダ)をはじめとする、世界にも例のない観測網があり、気象予測のためのテストフィールドとして世界の研究者の注目が集まっている。

[*13] Tokyo Metropolitan Area Convection Study for Extreme Weather Resilient Cities (TOMACS).

[*14] 防災科学技術研究所「Xバンドマルチパラメータレーダ」。

一方、激しい気象のメカニズムについては未解明な点が多い。特に積乱雲の発生過程については、雨粒をターゲットとする従来の気象レーダでは観測することができないため、ほとんど何も分かっていない。防災科学技術研究所では、積乱雲を発生初期から観測できる「高感度雲レーダ」の整備を進めており、その活用によって、積乱雲の発生機構の解明と、その予測手法の高度化を計画している(図4)。

最先端の気象観測技術および予測技術が、気象災害の軽減に貢献できるよう、さらなる気象学者の努力が必要である。

プロフィール

三隅良平

防災科学技術研究所 観測・予測研究領域 水・土砂防災研究ユニット 副ユニット長。名古屋大学大学院理学研究科大気水圏科学専攻博士後期課程修了。文部科学省研究開発局開発企画課専門官などを経て、2013年5月より現職。著書に『気象災害を科学する』(ベレ出版 2014年5月)がある。