2019.04.25

リスクと価値――福島での経験から

リスク学とは

リスク学は、人と社会の意思決定のための科学です。

平たくいえば、どのような選択をし、どのように生きるのかという「個人としての意思決定」と、どのような対策を進めて、どのような社会を目指すのかというような「社会としての意思決定」に役立つための科学です。

例えば、お酒を飲むか飲まないか、という意思決定について考えてみましょう。お酒を飲めば楽しいけれど(※人によります)、お金がかかるし、たくさん飲みすぎたら肝臓に良くないかもしれません。一方で、お酒を飲まなければ、お金はかからないし肝臓には悪くないかもしれませんが、楽しみは得られません。

このような個人としての意思決定に役立つような科学的知見――例えば、飲み過ぎによる病気のリスクなど――を提示することはリスク学の役割の一つです。また、受動喫煙の規制をするかしないかといった社会としての意思決定についても、社会に生きる人々全体の病気や費用、便益、自由、他者危害などの様々な要因を含めて意思決定に有用な情報を提示することもリスク学の主要なテーマです。

そのような科学ですから、人や社会が持つ価値観と切っても切り離せないということになります。科学というと、目的や価値を切り離して、純粋に客観的な立場から自然や理論を探求するものをイメージされる方も多いかもしれません。このような科学が「認識科学」と呼ばれるのに対し、目的や価値の実現をめざす科学を「設計科学」と呼びます[1]。リスク学は、設計科学に軸足を置いた科学ということになります。

複数のリスクを比べる

リスク(ここでは、好ましくないことが起こる可能性や確率を指します)は、小さければ小さい方が良いのですが、リスクを避けようとした対策が、別のリスクを招く、ということがあります。このような事象を「リスクトレードオフ」といいます。

上の例でいえば、お酒を飲みすぎないという行為は、お金を節約したり、病気のリスクを下げたりすることには役立つかもしれませんが、お酒の楽しみに関する便益を失うというリスクを招くことになります。また、私たちの社会は、時間も、予算も、できる対策も現実的には限られていますので、そのような制限の中で、様々なリスクをできるだけ減らしたいところです。

誤解のないように補足しますと、費用と低減できるリスクの効率性だけから対策を決めるべきだ、というわけではありません。そのような考えに立つと、例えば希少な難病について、救える命の割には費用がかかるから対策をするべきではない、ということになってしまいます。公平性などの様々な価値も踏まえて意思決定をする際に、リスクや費用の評価も俎上に載せることが重要だ、と述べているのです。

さて、意思決定の上での指針となる方法が、複数のリスクを同じ指標で比べる、というアプローチです。

歴史的に見ると、17世紀中盤にジョン・グラントという商人が英国の様々な死因ごとの死者数を比べることで、どのような病気が怖いかを理解することができる、とした書籍が最初のようです[2,3]。近代科学では、電気工学者のチャウンシー・スター博士が、1969年にScience誌でアメリカにおける様々な事故や災害などの死亡率と便益の比較を紹介したのが一つの金字塔のようになっています[4]。日本の研究者では、中西準子博士が様々な化学物質などのリスクを比べ、費用対効果を評価し、対策の優先順位について論じたのが有名です(例えば、[5]など)。

ちなみに、私くらいの若手から中堅に相当するような研究者が、この手のリスクトレードオフの話を書くと、必ずといっていいほど「中西準子の二番煎じだ!」といったそしりを受けます。一方で、本稿で初めてリスクトレードオフという概念を知る方もおられるかもしれないとも思います。本稿では、そしりを受けるリスクと初めて知る方のためになるかもしれないという便益を比較して(リスクトレードオフを考慮して)、リスクトレードオフの話を紹介するという意思決定をしました。

福島でのリスク比較

福島での原子力発電所事故が起きた後、私は飲食物中の放射性物質のリスク評価などを行っていました[6,7]。その後、当時、東京大学の大学院生で、南相馬市立総合病院の非常勤医を務めていた坪倉正治博士[8]たちと、原子力災害がもたらした放射線以外の健康リスクの大きさと被ばくのリスクを比較する、という一連の研究を始めました。

これまでのところ、原子力発電所事故直後の急性期(事故後およそ3か月)における老人施設からの避難のリスク[9]、それ以降の慢性期における糖尿病[10]やうつなどの心理的苦痛のリスク[11]を扱ってきました。

老人施設の入居者の死亡率は避難直後の数か月の間に2.7倍にも上昇していました[12]。これは震災や被ばくそのものによる死亡ではなく、避難に伴う心身の疲労や医療資源に限界があったことなどの複合的な原因によるものと推察されます。また、避難した40–70代の方々において、加齢による影響を統計的に取り除いても、運動や食事などの生活習慣の変化に伴って、事故後4年目には糖尿病にかかった方の割合が1.6倍まで増加しました[13]。心理的苦痛を持つ方の割合も、事故後には平常時の5倍近くまで上昇し、その後減少していますが、依然として平常時よりも高い状態が続いています[14]。

UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)の報告書[15]などを含めて、放射線被ばくによって「生まれてくる子供達への影響は生じない」および「被ばくが原因によるがんの発症について、統計的に判別できるような上昇は生じない」という国際的な合意が得られています。その一方で、これらの老人施設からの避難による死亡率の上昇、糖尿病や心理的苦痛を持つ方の割合の上昇は統計的に顕著に見られていますので、直感的には、被ばくによるがんのリスクよりもこれらの健康リスクの方が大きそうです。しかし、実際にどのくらい大きいのか、ということを明らかにした研究はありませんでした。

福島の原子力発電所事故は、被ばく量は限定的でしたので、被ばくそのものが原因となって統計的にがんが増えることはありません。しかし、「低線量下でもがんが生じうると想定する」という、リスクを高めに見積もる方法で算出しました。これに対し、老人施設からの避難、糖尿病、心理的苦痛のリスクは過小評価の方法で算出しました。いずれも、事故前と比べて事故後に増加した分を算出しています。老人施設からの避難や糖尿病を被ばくによるがんのリスクと比べる際には「損失余命」、心理的苦痛を被ばくによるがんと比べる際には「損失幸福余命」という指標を用いました。

損失余命とは、集団全体でみたときの縮んだ寿命の平均的な長さのことです。被ばくによるがん死と老人施設からの避難による死亡や糖尿病が原因でもたらされる死亡では、それぞれ死亡が発生するタイミングが全く異なります。例えば、20歳で被ばくを受けた人が、被ばくによってがん死が生じる場合には、計算上、その60年後にあたる80歳前後にピークがあると推測されるのに対し、老人施設からの避難による死亡は主に直後3か月内に生じます。

「被ばくによるがんの影響と老人施設からの避難の影響を死亡率の指標で比較するのはなんだか変ではないか。事故の後で生きられる時間の長さが全然違う」と共同研究者と話しあい、損失余命の指標を用いることにしました。損失余命の指標を用いれば、死亡が発生するタイミングの違いを、縮む寿命の長さという観点から評価することが可能となります。

損失幸福余命は、損失余命を一歩拡張した概念として私が提案しました。余命が「一生涯の時間の長さ」で、損失余命がリスク事象に伴って縮んだ余命の長さを指すのに対し、幸福余命は「一生涯で得られる幸福な時間の長さ」で、損失幸福余命はリスク事象に伴って縮んだ幸福余命の長さを表します。うつなどの心理的苦痛の本質は、死亡率が上がったり、余命を縮めたりといったことよりは、日々の幸福が失われることに問題があるのではないか、と考えたからです。

結果として、被ばくによるがんのリスクと比べて、老人施設からの避難のリスクの方が400倍、事故後に増加した糖尿病では20倍、心理的苦痛では30倍近く高いと算定されました。被ばくによる直接的な影響よりも、急性期には老人施設などからの避難、慢性期には糖尿病のような生活習慣病や心理的苦痛などのリスク増加が、余命や日々の幸福の損失という意味では重要な課題であることが明らかになりました。

これらの一連の研究から、避難をするべきではなかった、と短絡的に述べたいのではありません。例えば、老人施設からの避難のリスクは確かに結果的には大きいと算定されましたが、当時、原子力発電所の状況が不安定だったということに加えて、老人施設内には、ガソリンも薬も不足し、医療施設としての機能の維持が困難な状態にありました。避難を選択したというよりは、避難を余儀なくされた、というのが実情に近いものです。仮に避難をしなかった場合、被ばくや避難とは異なる理由で死亡率が上昇したこともあり得ます。糖尿病や心理的苦痛のリスクについても同様です。

ここで私たちがいいたかったのは、原子力災害において避難などに伴うリスクを考慮すること、ならびに、事前に避難のあり方を十分に準備することが重要だということです。

さらに、糖尿病や心理的苦痛のリスクについての重要なポイントは、将来予測を含むという点です。これらのリスクは、それまでの状況が事故後4年目以降や5年目以降も続くと仮定して算出しており、今後生じうるリスクが全体の半分以上を占めるというものでした。いいかえれば、今までの状況が続かないように、今後の状況を改善することがとても重要である、ということを述べたのでした。

これらの一連の研究は、今後の世界的な準備において、そして、福島において重要なことは何か、ということを定量的に評価できた点に意義があったと考えています。また、老人施設からの避難に伴う死亡や糖尿病の増加、心理的苦痛の上昇はハリケーンなどの自然災害でも生じることが知られていますが[16-18]、原子力災害も、本質的には放射線被ばくだけではなく、人々の暮らしや環境を大きく変えてしまうということを具体的に示した点です。様々あるリスクを包括的にとらえ、多角的に人々の命と暮らしを支えることの重要性が明示されたことになります。

どのような指標を用いるのか

さて、上述したリスク比較では、「損失余命」あるいは「損失幸福余命」という指標を用いました。リスク比較において、どのような指標を用いるか、ということは実は自明ではありません。

一般的に、よく知られる指標は死亡率です。死亡率が低いのは良いことだ、というのは何となく社会的な合意がありそうです。実際に、私も、死亡率の指標を用いて議論することもあります。しかし、上で述べたように、必ずしも死亡率が最良の指標とは限らないこともあります。

損失余命は、「誰にとっても1日は同じ価値を持つ」という考えに基づくもので、2通りの倫理的な正当性が論じられています[19]。

一つは、人々の総余命を最大化する効率性の観点で、「健康最大化年齢主義」と呼ばれる考え方です。もう一つは、人間は同じだけの年数の人生を享受する権利を持つという公平性の観点で、「フェアイニングス年齢主義」と呼ばれます。

しばしば、損失余命は「若者と老人のどちらを救済するべきか」という議論をもたらすようです。私自身は、そういう観点よりは、「今から1年後の死亡率10%」と「今から1年後の死亡率は0%だけど、40年後の死亡率は30%」という選択肢なら、40歳である自分にとっては、後者のリスクの方が小さいと判断するだろうなあ、という考えを持っています。これは、端的にいえば、死亡率の大きさではなく、余命の長さを重視していることになります。

損失幸福余命は、「寿命は長い方がいいけど、幸福なことも重要だ。生きている中で幸福な気分で過ごせる時間の長さを用いて評価しよう」と考えて提案した指標です。福島の復興のあり方を様々な人と話している中で、「寿命の長さも大事だけど、事故前よりも幸福な社会を築いていくことが大事なのではないか」という考えを持つようになっていたことが大きなきっかけだったと思います。

死亡率、損失余命、損失幸福余命、あるいは他の指標のいずれを用いるべきなのかは、なかなか難しい問題です。どのような指標を用いるのか、という問いは、最終的には、私たちの社会が何を目指すかという社会的な価値判断の領域になります。それは一概に決まっているようなものでもありませんし、今すぐに答えが出るというものでもなかったりします。私自身は、そのようなことを勘案しながら、自身が目指したいと思う世界観に沿い、社会的に意義のある対策に結びつき、きっと多くの方が共感してくれるであろうと思う指標を選択して研究に用いているというのが実際のところです。

リスクと価値

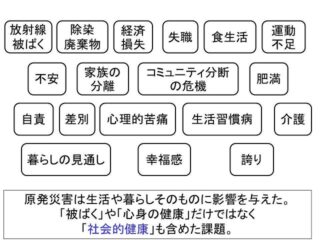

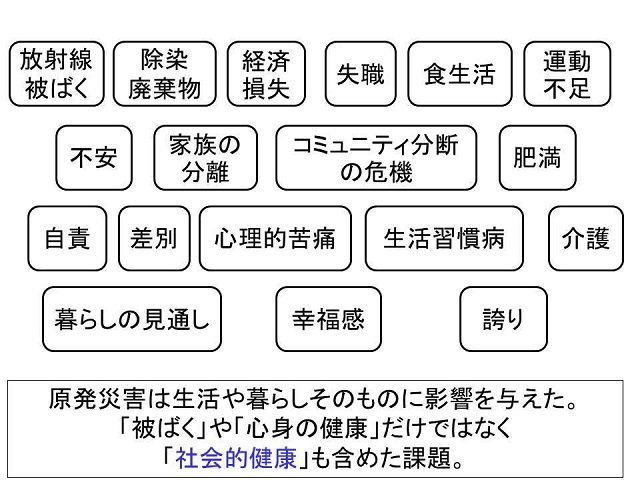

福島での原子力発電所事故は、様々なリスクをもたらしました。被ばくに限らず、その回避を目的とした避難により、失職や食生活や運動習慣の変化、それに伴う生活習慣病をもたらしました。生活習慣病は認知症のリスクを高めることが知られています。被ばくへの不安は心理的苦痛に加えて、自責の念や差別などをもたらす可能性もあります。ひいては、自尊心や幸福度を低下させることにもなりかねません。

本稿では、被ばくと老人施設からの避難、糖尿病、心理的苦痛のリスクの比較を例にしましたが、こう考えると、原子力発電所の事故がもたらすリスクはそれだけにとどまらないことに気づきます。その一方で、あまり注目されていないけれども、事故後に福島の平均余命が延びていたり、出生率が回復したりといった良い面もあります。事故をきっかけに福島に訪れるようになった方も少なくないと思いますが、食や観光、人との関わりを通じて、様々な楽しみを知った方も多いのではないでしょうか。

福島に限らず、私たちの社会には、ありとあらゆるリスクがあり、その一方で、様々な楽しみがあります。私たちは、どのような課題に対して、どのように取り組むべきでしょうか。あるいは、どのような楽しみを増やそうとするべきでしょうか。その際、どのような状態が望ましいと考えれば良いのでしょうか。人命が多く救われる社会でしょうか。余命が長い社会でしょうか。それとも、人々が持つ幸福や楽しみが多い社会でしょうか。あるいは、自由や公平性が最大限認められる社会でしょうか。

一つの答えがある、という単純なものではなさそうです。しかし、だからといって、様々な価値があるからどんな状態でも良い、というものでもないでしょう。リスクを扱うとき、単なる数字的な議論ではなく、その背景には何を良しとするかといった価値や世界観があります。数字と価値の両者を明示的に論じることが、私たちがどのような世界に生きたいかという選択と実現に向けて、ますます大事になると考えています。

[1] 日本学術会議運営審議会附置新しい学術体系委員会. 新しい学術の体系―社会のための学術と文理の融合―. 2003; http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/18pdf/1829.pdf (2019年3月30日閲覧).

[2] Graunt J. Natural and political observations made upon the bills of mortality, 1662.

[3] 山口富子, 福島真人(編), 村上道夫(9章著). 予測がつくる社会: 「科学の言葉」の使われ方(9章「規制科学を支える予測モデル―放射線被ばくと化学物質のリスク予測」), 東京大学出版会, 2019.

[4] Starr C. Social benefit versus technological risk. Science. 165(3899):1232-1238, 1969.

[5] 中西準子. 環境リスク学―不安の海の羅針盤, 日本評論社, 2004.

[6] Murakami M, Oki T. Estimation of thyroid doses and health risks resulting from the intake of radioactive iodine in foods and drinking water by the citizens of Tokyo after the Fukushima nuclear accident. Chemosphere. 87(11):1355-1360, 2012.

[7] Murakami M, Oki T. Estimated dietary intake of radionuclides and health risks for the citizens of Fukushima City, Tokyo, and Osaka after the 2011 nuclear accident. PLOS ONE. 9(11):e112791, 2014.

[8] 服部美咲. 福島の生活に役立つ「科学の言葉」を探す:坪倉正治氏インタビュー. 2019; https://synodos.jp/fukushima_report/22337 (2019年3月30日閲覧).

[9] Murakami M, Ono K, Tsubokura M, et al. Was the risk from nursing-home evacuation after the Fukushima accident higher than the radiation risk? PLOS ONE. 10(9):e0137906, 2015.

[10] Murakami M, Tsubokura M, Ono K, et al. Additional risk of diabetes exceeds the increased risk of cancer caused by radiation exposure after the Fukushima disaster. PLOS ONE. 12(9):e0185259, 2017.

[11] Murakami M, Tsubokura M, Ono K, et al. New “loss of happy life expectancy” indicator and its use in risk comparison after Fukushima disaster. Sci Total Environ. 615:1527-1534, 2018.

[12] Nomura S, Gilmour S, Tsubokura M, et al. Mortality risk amongst nursing home residents evacuated after the Fukushima nuclear accident: A retrospective cohort study PLOS ONE. 8(3):e60192, 2013.

[13] Nomura S, Blangiardo M, Tsubokura M, et al. Postnuclear disaster evacuation and chronic health in adults in Fukushima, Japan: A long-term retrospective analysis. BMJ Open. 6(2):e010080, 2016.

[14] Maeda M, Oe M. Mental Health Consequences and Social Issues After the Fukushima Disaster. Asia Pac J Public Health. 29(2_suppl):36s-46s, 2017.

[15] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources, effects and risks of ionizing radiation. UNSCEAR 2013 Reports to the General Assembly with Scientific Annexes. New York: United Nations, 2014.

[16] Willoughby M, Kipsaina C, Ferrah N, et al. Mortality in nursing homes following emergency evacuation: A systematic review. J Am Med Dir Assoc. 18(8):664-670, 2017.

[17] Moscona JC, Peters MN, Maini R, et al. The incidence, risk factors, and chronobiology of acute myocardial infarction ten years after Hurricane Katrina. Disaster Med Public Health Prep.1-6, 2018.

[18] Beaglehole B, Mulder RT, Frampton CM, et al. Psychological distress and psychiatric disorder after natural disasters: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 213(6):716-722, 2018.

[19] 岸本充生. ヒト健康影響の理論と指標. 日本LCA学会誌. 4(4):401-407, 2008.

プロフィール

村上道夫

1978年生まれ。