2013.09.19

中東和平交渉の再開とパレスチナ難民の未来

中東和平交渉の再開

オバマ政権が二期目に入り、新しく就任したケリー国務長官のもとで、中東和平交渉が新たな動きを見せ始めた。2013年の春以降、頻繁にイスラエル、パレスチナ双方の政治指導者の間を訪問したケリーのシャトル外交は、7月29日、ワシントンでのツィピ・リヴニ法相(イスラエル側代表)とサーエブ・エリーカート交渉担当(パレスチナ側代表)の対話という形で結実した。実に3年ぶりの和平交渉の再開ということで、この動きは国際的にも大々的に報道された。

これに続く第二回目の会合は8月14日、エルサレムで開催されたが、うってかわって低姿勢なものだった。その席にアメリカ代表の姿はなく、会合の開催自体も秘密裏におこなわれた。パレスチナ側、イスラエル側はそれぞれ2名のみが参加し、アメリカの中東和平特使マーティン・インディクにも交渉内容は後で伝えられるとの慎重ぶりであった。同じ日にエジプトではムルシー支持派デモ隊テントの強制撤去が行われ、大規模な衝突が起きたこともあり、その陰で二度目の交渉はほとんど注目を浴びることはなかった。

紛争当事者のみの間での静かな交渉はしばらく順調に続いた。8月20日には第三回の会合がもたれ、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバース大統領(現在、任期は既に終了)は交渉による和平の達成に強い意思を示した。だがその直後、パレスチナ自治区のカランディア難民キャンプでイスラエル軍との衝突が起こり、パレスチナ人側に死者が出ると、交渉はたちまち頓挫した。予定されていた第四回目は延期され、交渉の展開には暗雲が立ち込め始めている。

そもそも7月の再開早々、交渉自体が低姿勢に転じた背景には、こうした衝突を含めて、さまざまな要因により今回の交渉も中断し得るとの脆弱性の認識があったと考えられる。近年のイスラエル・パレスチナ間の和平交渉では、交渉の内容そのものと同時に、交渉継続を可能とする環境づくりそのものが重要なポイントとなってきているからだ。交渉の進展に合わせたジェスチャーとして、パレスチナ人政治犯を計104人釈放する同意をイスラエル側が閣議でとりつけたことは、その一例である。

他方で二回目の交渉直前、8月11日には、イスラエル建設省が約1200戸の入植者用住宅の建設計画を発表し、パレスチナ側の強い反発を招いていた。交渉渦中でのイスラエルによる入植地建設の承認は、3年前に交渉を中断させた際とまったく同じ状況であった。こうした動きは不信感を募らせ、パレスチナとイスラエルの双方が内部に交渉への反対圧力を抱えていた。今回の交渉での低姿勢は、こうしたなか、明確な成果が得られるまでは慎重に議論を進めようとの意志が働いたためと考えられる。

外交交渉は、相手方との関係だけでなく、同時に自陣の中での世論の支持も必要とする。イスラエルとパレスチナの間では、交渉継続への支持を得るため、自陣に有利な前提条件を相手につきつけるという綱引きがここ最近、続いてきた。なかには実質的に深刻な課題に踏み込んだ内容もある。そのひとつとして、パレスチナ側に大きな踏み絵として提示され始めたのが、「ユダヤ人国家としてのイスラエル」承認問題(*1)だ。すなわち、和平交渉を始める前に、パレスチナ側はイスラエルの「ユダヤ人国家」としての性格を認めろという要求である。

(*1)「ユダヤ人国家としてのイスラエル」

ユダヤ人が多数派となる国家としてイスラエルを建設する、という基本方針はシオニズム思想に基づくもので、イスラエル国家の基本原理とされている。建国運動の推進に大きく貢献したテオドール・ヘルツルらが主唱し、1948年5月、英国委任統治の終了を受けて出されたイスラエルの建国宣言にも、イスラエルが「ユダヤ人国家」として建国されたことが明記されている。だが、建国の過程でイスラエルの国土から追われた多数のパレスチナ難民には、国連決議で帰還権が認められており、またイスラエルの人口の約1割は、現在も非ユダヤ教徒が占める(大半が、建国後もイスラエルに残ったパレスチナ人)。

こうした要求は、1990年代に始まった中東和平交渉の中では、実は新しいものである。「テロリズムの放棄」や「イスラエル国家の承認」などは、パレスチナ側に対して長年求められ続けてきた条件だった。それをPLO(パレスチナ解放機構)が飲んだことにより、1988年に対米交渉が始まった。だがその時点で求められていたのは、国家の「存在」の承認のみであり、「ユダヤ人国家としての性格」の承認ではなかった。こうした主張は、オスロ合意の失敗後、交渉再開を図った2003年のロード・マップでも、交渉の条件として提示されることはなかった。承認問題が新たに浮上した背景には、近年特に著しいイスラエル社会と政治指導部の右傾化の影響があるものと推察される。

これに対してアッバース大統領は、「ユダヤ人国家」承認は「自分たち〔パレスチナ側〕の関心ごとではない」として判断を示すことを拒んできた。だが本当の理由はもっと深いところ―難民の帰還権の問題―にあると考えられる。イスラエルを「ユダヤ人国家」と認めることは、そこに現在住むイスラエル国籍のパレスチナ人(非ユダヤ人)の市民資格に疑義をつきつけ、またイスラエル領内へパレスチナ難民が帰還する権利を公式に放棄することを意味しかねないからだ。交渉の前提、と称してその核心にあたる問題に根本的な決断を迫るイスラエル側に対して、譲るわけにはいかない、というのがアッバースの真意ではないだろうか。

和平交渉の中の難民問題

それではパレスチナ自治政府は難民問題に関して、常に全面的に擁護する姿勢で望んで来たのか、というと、そうとも言い切れない。ここでは現状を理解する参考として、和平交渉の枠組みの中で、これまで難民問題はどう扱われてきたのか振り返っておきたい。

パレスチナとイスラエルの間の直接交渉の出発点となった1991年マドリード講和会議では、難民問題は複数設けられたワーキング・グループのひとつで、多国間交渉のテーマとして取り扱われた。検討に際しては、パレスチナ難民に対して集団的な帰還権または賠償請求権を保証した国連総会決議第194号(1948年)や、難民問題について「公正な解決」を求めた国連安保理決議第242号(1967年)、それを裏書した国連安保理決議第338号(1973年)などが重要な参照点として引用されてきた。それでは何が公正な解決に当たるのか、具体的な実現方法について議論するのが、ワーキング・グループや、その後を継いだオスロ合意の枠組みでの交渉に課せられた使命だった。

さまざまな論議を経て最も具体的な提案として、2001年のタバ交渉以降提示されているのは、次のような案である。1948年の建国をめぐる戦争(第一次中東戦争)により故地を追われた難民自身のみが資格のある者と認められ、一定期間の間に、以下の5つの選択肢から将来的な定住先を選ぶことを求める内容だ。2004年12月に和平推進派の政治的リーダーによる非公式提案として出されたジュネーブ合意でも、同じ内容が繰り返された(以下はそのうち第7条「難民」の項目をもとに筆者が訳出)。

(a) 将来建国されるパレスチナ国家の領土内

(b) 現在イスラエル国内(*2)にあって、領土交換(スワップ)により将来的にパレスチナ国家に委譲される領域。

(c) 第三国・・・各国が国際委員会に受け入れを表明する人数に応じる

(d) イスラエル国内・・・イスラエルが国際委員会に受け入れを表明する人数に応じる

(e) 現在の居住国

(*2)ここで「イスラエル国内」とはグリーンライン(1948年の停戦を受けてロードス合意により定められた軍事境界線)の内側、ユダヤ人居住地域を指す。

紛争当事者と国際社会の間で受け入れを分担しようとしたこの提案は、しかしパレスチナ人の間で強い反発を招いた。イスラエル側にとって都合のよい現状の固定化によって、パレスチナ難民のもつ正統な権利が奪われる、と考えられたためだ。イスラエルは自「国内」への難民受け入れを、数千人単位でしか認めない方針を早くから表明している。これに対して「イスラエル国内」のハイファやヤーファーなどの町を追われて難民となった人の数は、次世代での人口増加を合わせると、現在では数十万人に上る。

だがその後、何度か試みられた和平交渉の再開も、長続きしないため具体的な協議にまでたどり着かず、これらの提案はじきに影を潜めていった。最近の交渉では、難民問題がそもそも協議で扱う課題として言及すらされるかどうか、といった状態に陥っている。

和平交渉を難民はどう見るか

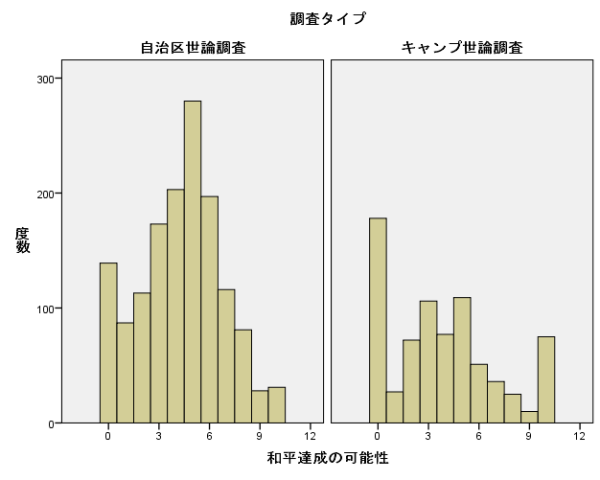

こうした状況をパレスチナ難民はどう見ているのか。一般的な傾向として指摘されるのは、深い絶望である。筆者らは2011年にパレスチナ自治区および東エルサレムで、2012年にレバノンでパレスチナ人を対象に世論調査を実施したが、そこでは「将来的に和平が達成されると思うか」との問いに対してきわめて悲観的な回答がなされた。「可能性はない=0」と「十分可能である=10」との間で集まった回答を見ると、パレスチナ自治区(自治区世論調査)ではそれでも和平の可能性にある程度期待が集まっているのに対して、レバノン(キャンプ世論調査)では全体として期待が低く、そのなかで「可能性はない」と答えた層が突出しているのがわかる。つまり自治区の外に住むパレスチナ難民の間では、イスラエルとパレスチナの間で和平が達成され、彼ら自身が故郷のパレスチナに帰れる可能性は極めて低いと考えられているのだ。

同じ問いを、筆者はかつてヨルダンでもぶつけた。今から10年前のことだ。知り合いである第二世代のパレスチナ難民に「もしも帰還が認められたら、あなたはパレスチナとヨルダンの生活のどちらを選ぶか」と尋ねると、彼は困惑した表情を浮かべた。「そんなこと〔帰還が認められる〕はありえない」というのが彼の答えだった。「でも、もしも」と仮定での問いを再び迫ったのだが、その状況は一顧だに付されることはなく、「“もしも”なんてことは信じられない」というのが彼の最終的な答えだった。

ヨルダンとレバノンという二国家を比べるなら、ヨルダンでの状況は比較的ましといえる。ヨルダン在住のパレスチナ難民は、その大半がヨルダン国籍を与えられており、国民としての待遇を受けているからだ(その例外が「ガザ難民」である(*3))。それに対してレバノン在住のパレスチナ難民は、レバノン国籍がないことで就業や教育面で大きな制限を受ける。また内戦の記憶や、帰属宗派を重視する政治体制の中で阻害され、差別される立場にある。とはいえ自治政府がパレスチナ側を代表して交渉にあたる中東和平の解決案の中では、レバノンでもヨルダンでも、難民のパレスチナへの帰還が認められないという点では同じ状況におかれているのだ。

(*3)「ガザ難民」とは

1967年戦争(第3次中東戦争)でガザ地区からヨルダンへ逃れて来たパレスチナ難民のこと。1948年戦争(第1次中東戦争)で既に故郷を追われてガザ地区に逃げていた二重難民の場合を含む。ヨルダンの統治下ではなかったガザ地区から移動して来たため、ヨルダン在住のパレスチナ難民のなかでは例外的に、ヨルダン国籍の取得が認められていない。彼らは無国籍という地位に置かれ、 現在も就業や就学に厳しい制限を受けている。ガザ難民に対する奨学金プロジェクトについてはこちらを参照。(「パレスチナ学生基金」のホームページ http://palestinescholarship.web.fc2.com/)

こうした難民の権利の軽視という傾向は、和平交渉にのみ当てはまることではない。2011年、2012年と続けて提出された国連でのパレスチナ国家の加盟国承認申請の際にも、同じ問題は表出した。国際社会でパレスチナを国家として承認させよう、という運動は、国連という具体的な場を活用することで、パレスチナ内外から一定の支持を集めて盛り上がりを見せた。だが他方では、パレスチナ難民を中心に懸念する声も聞かれた。今回の申請はパレスチナを、PA(パレスチナ自治政府)を中心とした加盟国として認めるよう求めたものである。だがその承認により、これまで国連でのオブザーバーとしての地位を認められてきたPLO(パレスチナ解放機構)が、その代表権を失うのではないかと危惧されたのである。パレスチナ難民の問題を主に扱う研究機関バディール(http://www.badil.org/)は、この問題をホームページのトップで指摘していた。

これは一見、瑣末な点にこだわる議論のように聞こえるが、そうとは言い切れない。PLOが世界各地に離散した難民を含めてパレスチナ人全体を代表する機関、と認定されているのに対して、PAは投票所に行くことのできるパレスチナ自治区(ヨルダン川西岸地区およびガザ地区)の住民のみを代表しているからだ。つまり同じ「パレスチナ」の代表だからということで、仮にPLOが代表権を失うことになれば、難民の声は国連に届かなくなる、と懸念されたのである。国際社会ではほとんど注目を浴びることのなかったこうした声は、パレスチナ難民の間での「切捨て」への恐怖を映し出したものといえるだろう。

長期化する難民生活を生き抜くための戦略

難民生活が長期化し、政治交渉の舞台でもその存在を看過されつつある人々は、それではどのようにして生活を送っているのか。その取り組みを見ていくと、そこには絶望だけでなく、それぞれが力強く日々を生き抜こうとする姿を見て取ることができる。

難民となった人々が、生活を立て直すためまず試みたのは、地域コミュニティの復活であった。一緒に逃げてきた家族や親族、同じ村の出身者など、近しい人々同士が集まり、逃れた先で並んで住処を整え、互いに助け合える空間を再構築する。それは現在でも各地の難民キャンプ内に残る「エルサレム地区」「ヘブロン地区」といった番地名にうかがうことができる。同郷の出身者は、集住地区を形成するだけでなく、彼らの共通の問題を解決する場として、同郷組織も作った。組織は選挙で選ばれたメンバーによって運営され、保育園や識字教室、結婚式のホール、子どもの進学塾などが現在も提供されている。エルサレム、ハイファ、ヘブロンなど大規模な町単位での組織のほかに、ドゥーラーやハルフールなど、各町の周辺にある中規模の村単位でもこうした組織は作られた。

地域コミュニティのほか、1950~60年代にかけては役割ごとに労働組合や学生組織、女性団体なども発達した。それらは難民となる以前のパレスチナでの社会組織を再現するものであった。1964年のPLOの結成は、こうした動きの結実とみることができる。やがて社会サービスは政治運動とも結びついて発展していく。PLO傘下にある主要派閥、ファタハやPFLP(パレスチナ解放人民戦線)、DFLP(パレスチナ解放民主戦線)、パレスチナ共産党などは、それぞれの組合や組織をもち、支持者層の日々のニーズに応えていった。こうした草の根の互助組織の存在は長く続き、第一次インティファーダ(西岸地区およびガザ地区内での民衆蜂起)のときには各派閥の人民委員会が人々の生活を支える上で大きな役割を果たしたとされる。

このように、国家や政府が長らく存在しなかったパレスチナの場合は、社会福祉の供給が民間の諸組織により担われてきた。またそれらの福祉活動が、難民としての困窮状況の根本的な改善、すなわちパレスチナの解放をめざす政治運動と、不可分に結びついて発展してきた点に留意が必要である。一部の政治派閥は、国際社会からの注目を集めるため、旅客機のハイジャックや爆破など、1970年代に過激な活動を展開した時期があったのは事実だ。しかし、それらの派閥を単純にテロリスト組織と呼ぶのは、非常に一面的なラベリングであることを、上記の状況は示唆している。組織活動の多面性という同様の特徴は、イスラエルがテロリストと呼ぶイスラーム主義組織ハマースにもあてはまる。

こうしたパレスチナ人同士の間での支えあいの一方で、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)による支援が大きな役割を果たしてきたことは、もちろん否定する余地もない。とはいえ、人は永遠に支援に頼って生活することはできない。増大する難民の人口規模に対して、援助のための資金は限られ、現在では特に困窮した家庭しか、金銭や物資の支援を得ることはできない。その意味では、UNRWAが教育と職業訓練を主要な活動のひとつと位置づけてきたことは、パレスチナ難民が自立の力をつけるように促す、きわめて正しい判断だったといえる。暫定組織として設立されたはずのUNRWAは、期せずしてその後60年以上にわたり活動を続けることとなる。その事実自体が、紛争状況の固定化というくらい暗い側面を示してはいるが、パレスチナ難民の生活の基礎を支える上で、UNRWAは現在も重要な役目を担っている。

一方で、現住地では適当な仕事や教育の機会を得られないパレスチナ人の間では、よりよい環境を求めて移動する例もみられる。典型例は、湾岸産油国への出稼ぎである。経済的に困窮した難民たちは、石油採掘で労働市場が拡大した湾岸諸国に向けて、合法非合法の形を問わず移動していった。密入国で働きに行こうとして、途中でタンク車のなかで命尽きてしまう若者の話は、パレスチナを代表する作家ガッサーン・カナファーニーの小説『太陽の男たち』で注目を集めた。また1991年の湾岸戦争では、クウェートに働きに出ていたパレスチナ人労働者が、イラクのフセイン大統領を支持したため国外追放され、ヨルダンへ逃れた。その人数は約20万人に上ったといわれる。彼らの間には、土地を奪われて農民から転じた単純労働者のほかに、学校の教師やエンジニアなど専門職の者も多く含まれた。

この他にも近年の難民の移動先は、シリアやエジプト等周辺国に加えてドイツ、スウェーデン、リビアなど多岐にわたる。難民という身分に伴う移動の制約のため、希望と現実の移動先には違いがあるが、パレスチナへの帰還が困難である以上、可能な範囲でできる限り生活改善の道を模索しようとする姿を、そこからはうかがうことができる。

筆者が調査でパレスチナ難民に会うと、しばしば聞かれるのが「どうやったら日本へ行けるのか」という質問だ。観光旅行に、という意味ではない。日本で働くには、どんな能力が求められ、手続きが必要なのか、渡航費はどのくらいかかるのか、月給はどのくらいか、質問の続きはとどまるところがない。それはつまり、目の前にいる私という資源を利用して、自らの将来を切り開く可能性を早くも検討し始めているということのようだ。だが実際に彼らが日本に来て働くことには、きわめてハードルが高い。パレスチナ難民は大半の滞在国で国籍が得られず、パレスチナ自治政府発行の旅券が公式にパスポートとは認められていない一方で、日本自体が移民や難民の受け入れに非常に消極的だからだ。パレスチナの制度的脆弱性と、日本の対外的な閉鎖性の両方が彼らの渡航をはばむ。移動が自由になってきた現在でも、われわれを隔てる壁は非常に大きい。いつの日か、彼らが国籍と安定した生活を手に入れ、「日本がどんな国か、観光に行きたい」と気軽に言ってもらえる日が来てほしい、と筆者は願っている。

プロフィール

錦田愛子

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授(博士・文学)。早稲田大学イスラーム地域研究機構研究助手を経て、現職。専門はパレスチナを中心とする中東地域研究。著書に『ディアスポラのパレスチナ人―「故郷(ワタン)」とナショナル・アイデンティティ』(有信堂高文社)、『中東政治学』(共著・有斐閣)、『鏡としてのパレスチナ』(共著・現代企画室)など。