2014.05.01

異なる人びとのイメージを、ひとつに重ねあわせる方法論――ミリの世界から日本列島改造論まで

今回「高校生のための教養入門」コーナーでお話を伺ったのは、建築家の藤村龍至氏。ワークショップを開いて市民から意見を集めても、最終的にできあがったものに市民の意見が反映されきれていないことに違和感を覚え、新しい方法論を考えだした藤村氏。「段階的に形にしながら最終的な案を決める」という方法論とは? そもそも建築学ってどんな学問なの? その魅力についてお話いただきました。(聞き手・構成/金子昂)

「アーキテクチャ」をどう訳す?

―― はじめに藤村さんのご専門である建築学についてお教えください。

日本の建築はもともと、住宅からお城に至るまで、あるいは作業小屋から神社に至るまで、大工さんが作っていたので、設計を専門にする建築家という職能はなかったんですよね。ずっと職人の経験によって作られていたんです。

それが明治維新後に、西洋から「建築学」という学問が輸入され、イギリスのジョサイア・コンドルという建築家が、工部大学校造家学科(現在の東京大学工学部建築学科)に招かれます。「造家」という言葉が端的に表しているように、当時の日本人には「アーキテクチャ」という概念に適切な訳語がなく、「メイキング・ハウス」と訳していました。つまり「家を造る」ことが建築だと思っていたわけです。

しかし、しばらくして伊東忠太という建築家が「アーキテクチャ」という言葉はどうやら違う意味らしいことに気が付き、「建築」という言葉を提案しました。それによって「造家学会」が「建築学会」と名前を変え、いまの建築学ができました。

―― 輸入された学問ということは、もともとあった職人の知恵と混合して、日本独特の建築物が建てられたこともあったのでしょうか?

伝統的に木造建築に取り組んできた日本の大工さんたちが西洋の組積造の建築のスタイルを見よう見まねで真似た結果、「擬洋風建築」と呼ばれる独自の様式が生まれました。

一般的に、革命の後に奇妙な様式が生まれ、30年くらいで消えると言われているんですね。権力が移行して評価軸が不安定になるからです。例えば日本でも、平家から源氏に権力が移るときに、貴族の建築である寝殿造から武家の書院造へと様式が移るわけですが、その間に変な様式が生まれている。フランス革命やロシア革命の後にも、不思議な様式が生まれています。

明治維新直後の日本で流行った木造による西洋建築の流行は、留学して本場の建築を学んだエリート建築家たちが帰国し、活躍するようになって次第に廃れていきます。造家学科一期生であり、東京駅や日本銀行本店を設計した辰野金吾はそうしたエリート第一世代の最たる例です。舛添要一東京都知事が先日「赤坂迎賓館はベルサイユ宮殿のコピーだ」という発言をしていましたが、実は建築史の中では、本場ヨーロッパよりも技巧として成熟しているという評価もあるくらいで、当時、すでに技術がしっかり伝わっていたことがよくわかります。

専門は建築意匠論

―― 建築って都市計画とか、いろいろな分野がありますよね。主だった分野を教えていただけますか?

建築学は「意匠論」、つまり西洋のデザインの勉強から始まり、長らく意匠論のみの時代が続きます。ただ1923年の関東大震災をきっかけに、構造の重要性がクローズアップされ、それ以来「デザインなどどうでもいい、最大の問題は構造だ」と構造が幅を利かせるようになった。そこからコンクリートを使った柱と梁による「ラーメン構造」による耐震技術構造の確立が日本における建築学の中心となります。

それから第二次世界大戦の戦災復興まで、コンクリートによる近代主義的な構造が発展し続けていくのですが、高度成長期に入り公害が深刻な問題となったことで、ようやく「建築環境・設備」という効率的にエネルギーを利用するための設計を考える分野が登場します。

海外の建築では、梁の下に空気を送るダクトが通されることも多いので、ダクトの分だけ天井が膨れてしまっていました。でも日本人って取り合っているものどうしをまとめるのが上手なんですよね。梁の真ん中に穴をあけてダクトを通し、天井の懐を薄くすることに成功した。するとその分だけ余計なスペースをとらなくて済みます。

―― なんでそんな工夫をしたんですか?

1960年代まで日本には百尺制限といって、31メートルの高さまでしか建物を建てられないという条件があったんですね。デベロッパーからすれば、同じ高さのビルにできるだけ多くの床を作りたい。テナントがたくさん入れるようになりますから。でも天井が膨れると使える空間が減ってしまう。中には天井にダクトを通さずに、縦に空調を通して31メートルのビルに10層を詰め込んだ会社もありました。有名な森ビルという会社です。

その後、オイルショックをきっかけに、建築環境はヨーロッパで発展していきます。遅れを取った日本は最近になってようやく、改めてエネルギー全体をどう抑えるかという話がでてきているところですね。

―― 建築の分野には主に意匠、構造、そして建築環境・設備があるということですね。藤村さんはどの分野を特に専門とされているのですか?

意匠です。その中でも建築意匠論を専門としています。

意匠といっても表層的な、いわゆるデザインと計画学、そして歴史にわかれています。歴史は、もちろん日本建築史とか西洋建築史を研究する分野。計画学は、例えば人は何センチくらいのテーブルに座っているのか、椅子の高さ、キッチンは何センチが適当なサイズか。あるいはそれらが集合して学校、病院、劇場はどうやって計画するべきかなどを考える分野ですね。そして、こうしたものを基調に建築をデザインしていくのが建築デザインなのですが、意匠論はデザインそのものを分析したり、方法論を研究したりする研究分野のひとつです。

高校生の頃に好きだった建築家は?

―― いつ頃から建築に興味があったんですか?

いつ頃でしょうかね。小学生のときには、父からいろいろと話を聞いて興味はありました。

神戸に「ポートアイランド」という人工島があるんですけど、これは水害の多かった神戸市が、治水のために六甲山を削ってベルトコンベアで土を運んで埋め立てて作ったんですね。山も海も同時に開発できて、ベルトコンベアを通していたトンネルの跡地は下水道に使えるということで、一石三鳥の計画なんて言われていたようです。

これを考えたのが当時の神戸市長の原口忠次郎。彼は京都大学出身の工学博士で、ポートアイランドに銅像があるんですよ。それを見に行ったりしていましたね(笑)。

―― じゃあ高校の頃にはすでに建築学を志していたんですね。当時好きだった建築家はいましたか?

高校生のときに、安藤忠雄展を見に行って、建築への思いを強くしました。安藤忠雄の建築は全部よかったです。特に光の教会は不思議だった。四角い壁に十字のスリットが入っていて、午前十時になると日が差し込むようになっている。礼拝堂への入り口が斜めにつけられていて、それも不思議だった。それからは安藤さんのことが気になって、いろいろ調べたり建物を見に行ったりしていました。

都市計画→まちづくり→設計方法論

―― 大学に入る頃から建築デザインに興味があったのでしょうか?

いえ、大学に入るまでは都市計画に興味があったんですよ。それで社会工学科というところに入りました。でも私が入学した1996年には既に都市計画や建築計画は終わったとされていました。

戦後、日本が「計画」という概念のもとで、瀬戸大橋や青函トンネルなど、一兆円プロジェクトと呼ばれるような巨大プロジェクトがあちこちで進められ、全国にインフラが整備されていったわけですけど、次第に行き詰まります。バブルも崩壊し、さらに1995年に阪神淡路大震災が起きると、いよいよ都市計画の時代ではないとされ、市民ワークショップなどを開いてボトムアップで街を作っていくいわゆるひらがなの「まちづくり」の時代になっていく。

住民参加のまちづくりについて研究する研究室に所属して最初はよくわからず「まちづくり」にも関わらせて頂いたんですけど、お手伝いで参加したワークショップでは、最初は静かにしている市民が、模造紙が広げられた机を囲んで30分も話をすれば、どんどん意見を出し合うようになることに驚きました。これはすごいな、と。その一方で、いろいろな人が考えていることはよくわかるのに、最終的にまとめられた解決案との間には飛躍があることがいつも気になっていました。

そのことの矛盾について、当時の指導教官だった土肥真人先生にぶつけていたら「いいからお前は建築に行け」って言われて、運良く建築の大学院の塚本由晴先生の研究室に受け入れて頂いて移ることができたんですね。

―― なるほど、いまの藤村さんのプロジェクトに繋がるものがありますね。

そうですね。建築に移ったら、今度は先生が「長い空間って気持ちいいよね!」と言いながらどんどん案を決めている(笑)。施主が言っているならわかるけど、建築家が勝手に「気持ちいい」とか言って決めるということは何なのだろうかと最初は戸惑いました。いま考えると、誰も決められないことを次々と決めていくのが建築家の仕事なのですが、最初はすごくエゴイスティックに見えました。

まちづくりの人たちは、いろいろな人たちが何を考えているのか、世論を計る技術はあるけれど、それを全て取り込んだ解決案を立案することは難しい。つまり水平性はあるけど、構築性はない。一方で建築家は構築性があっても「気持ちいいよね!」と主観的な決め方をするので、広がりを持つのが難しい。そのジレンマをどうにか解消したいと考え、「段階的に形にしながら最終的な案を決める」という自分なりの方法論を思いついたんですね。

でもこれは目新しいことではなくて、もともと「設計方法論」と呼ばれる分野で研究されてきたことなんですよ。

建築家は「作りたいから作る」エゴイストたち?

―― 「設計方法論」ですか?

ええ、1960年代に超高層ビルや飛行機のような、それまでのスケールを超える複雑な人工物が出てくるようになったとき、さまざまな領域の専門家が協働しなくてはいけなくなります。いろいろな人が集まって設計をするときに、設計の方法論がしっかりしていないとまともな成果物ができない。ということで設計の方法論が議論されるようになったんですね。

しかし、事例が積み上がって、例えば超高層ビルについてもどのような手順で設計すればよいか次第に確立されてくるとマニュアル化されてくるのでそうした設計の方法論そのものの議論は忘れられていきます。一方で江渡浩一郎さんが明らかにしたように、ITやプログラムなど新しい設計の領域では建築の分野で確立したクリストファー・アレグザンダーの設計方法論が参照されることもあったようですね。

そのせいか、私がいま主張している設計方法論はプログラムの人たちにはすごく好評なんですよね。建築の領域からは、「足かせをはめるようなことしていい建築ができるわけがないだろう」みたいな先入観や揚げ足取りみたいな批判ばかりで。

―― いまの建築界はどういう雰囲気なのでしょうか?

1970年代までに、「住宅とはかくあるべし」「学校とはかくあるべし」「病院とはかくあるべし」と、それぞれの分野ごとの建物の計画の手法、いわゆる「建築計画」が体系化され、「建築計画学」が確立していきます。しかしその後、それではニーズに合わなくなってしまうということで、揺り戻しが起こり、建築家の中からも、重々しい画一的な公共施設ではなく、もっと実感のこもったリラックスできるものを作りたいと主張する人たちもでてくる。代表的な建築家は伊東豊雄さんですね。妹島和世さんや藤本壮介さんといった建築家も基本的にそういう流れを受け継いだ方たちです。

ただそうした考え方も「この建物はどうしてこういう形をしているんですか?」という質問に対して「私がふさわしいと思うからです」というトートロジーに陥っているように聴こえてしまうことがあります。私が建築を学び始めた頃に感じた違和感と同じで、いまの建築界は、バブル時代の演出された作家のイメージが強すぎて「作りたいから作る」エゴイストたちという固定した見方が強いんです。

―― ちなみに建築家の中には言論活動をされない方もいらっしゃいますよね。藤村さんはなぜ言論活動をされているのでしょうか?

日本では「物言わぬ職人」に「言語を超えた崇高ななにか」を見出す方が多いですけど、政治も経済が好調で建築家の制度も確立して安定した発注状況があるならそれでよいと思いますが、今日の日本のように不安定な場所では、積極的に発信して自分たちの職能を主張しないと社会に認めてもらえません。言論活動でも教育活動でも何かの運動でもいいと思うのですが、何らかのかたちで職能に奉仕する姿勢は私たち建築関係者全員に求められていると思います。

「一つの入力に対し、一つの出力をする」

―― そうした中で藤村さんが新しい方法論を提唱しているわけですね。具体的にどういう方法論なのか教えていただけますか?

大切にしているのは「ジャンプしない、枝分かれしない、後戻りしない」という原則です。

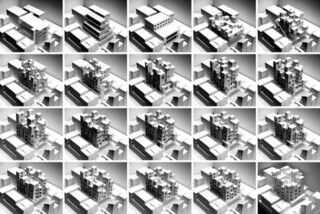

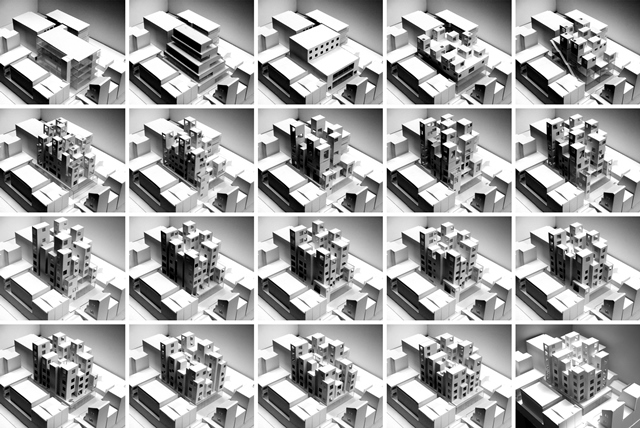

集合住宅を例にお話すると、まず面積という簡単な条件があるわけですね。400坪の面積に対して、どのような建物が建てられるかをまず考えます。すると、不動産の賃貸管理の人から、「3階から上はテナントとして貸せないので、住宅にした方がいい」と新たなルールが知らされる。

そこで三階部分の一方に住宅を寄せて模型を作ってみました。ただこれでは誰も使えない庭のスペースがもう片方にできてしまっています。それはもったいないということで、住宅を散らして模型を作ってみると、今度は圧迫感が生まれてしまった。その解決のためにどうしようかと考えた結果、手前を崩してみた。すると全体的にバランスのとれた建物が完成する。

このように模型を作ってくことで、新たにルールが発見され、それらを少しずつフィードバックすることで複雑な全体を構築していくというのが私の考え方です。

―― 実際はもっとたくさんのルールがでてきて、それにあわせて何度も何度も模型をつくるわけですよね? たいへんな作業のように思うのですが……。

「良い設計事務所を見分けるには、模型を作っているかどうかをみればいい」というぐらい、一般的な設計事務所や工務店などは図面だけ引いて終わりなのですが、意欲的な事務所はちゃんと模型を作っているわけです。それを時系列順に並べるだけで、発見できることがまったく違うし、伝わり方も違う、というのが私の発見したことなんです。

法律、面積、機能、温度、構造、趣味などいろいろな条件を入力して、「えいやっ!」と形態にまとめて出力するのがデザインの仕事です。実は入力に関しては、構造解析や音響解析など、コンピューターによってかなり正確な解析ができるようになっている。問題は、それらの解析情報群をもとにどのようにインテグレートしていくかなんですよ。これまではそれが設計者の経験とセンスによって行われてきたのでブラックボックス化していました。

それに対して「一つの入力に対し、一つの出力をする」として、履歴をとりながら段階的に設計していくと、ブラックボックスになることなく、少しずつ統合していく様子がわかる。最終的な結果はより多くの要素がひとつに統合された、濃密なものができるんですよ。

アイロニーも込められた市民参加プロジェクト

―― なるほど……。藤村さんといえば鶴ヶ島プロジェクトがいま話題になっていると思うのですが、どういう経緯ではじめられたのでしょうか?

今のような設計方法論は、大学で学生に設計を教えることにも応用するようになっていました。

2010年に東洋大学建築学科に着任し、川越キャンパスに通うようになりました。東武東上線で池袋から40分ほどかかるので、電車の中ではツイッターを開いたりしているのですが、最初の頃はよく最寄駅の鶴ヶ島駅に着いたら「鶴ヶ島なう」と呟いていたんですよ。そしたらフォロワーだった方のひとりが、鶴ヶ島市長と知り合いの議員さんで、市長に「鶴ヶ島にこんな若者がいますよ」と紹介して下さったんですね。それがきっかけとなって、鶴ヶ島市長に学生向けの課題を出してもらうようになったんです。

1年目の課題を終える頃、知り合った担当の課長さんが「面白いんだけど、本当は違うんだよなあ」とおっしゃるわけです。理由を聞くと「いま本当にやらないといけないのは、面白い公共建築を提案することではなく、建築をどのように減らすかなんだ」というわけです。鶴ヶ島だけでなく東京郊外の都市の多くがそうだと思いますが、1960年代に住宅地が建てられ、最初にそこに入って来た当時の若者たちがいま高齢者になっている。高齢化と財政難の中で、小学校や中学校といった公共施設を維持していくことは難しくなっているわけです。でも施設の統廃合には反発も予想されるので、自治体はどこも思い切った策を打ち出せないでいたわけです。

そこで「学生が行政の公開情報をもとに、維持可能な床面積を予測し、公民館機能を複合した小学校を設計するという課題を学生に取り組んでもらうのはどうでしょう?」と提案したんですね。そこから現在のような「鶴ヶ島プロジェクト」が始まりました。

―― 鶴ヶ島プロジェクトについては以前、ご講演の様子を記事にさせていただきましたが[*1]、簡単にどういう方法で行ったのか、お話いただけますか?

スイスでは一定規模以上の公共施設を建築する場合、提出された図面と模型を比較し、どの設計者がよいか住民投票で選ぶようになっているらしいんですね。模型の縮尺は1/500で敷地の模型にセットして提出するという仕様も決まっているそうです。それをヒントにしました。

2週間という期間の中で、学生たちに提案をまとめて模型を作ってもらい、予備選抜で9案の設計を選びます。大学の空き教室に地域の人たちを招き、それぞれの設計者に自分の設計をプレゼンさせ、最初の投票を行なう。そしてそこで選ばれた上位4組がワークショップに進み、意見交換を行なった上で最終投票を行う、というプロセスです。

ただ、そういうワークショップをイベントとして一回やっただけでは、「学生さんは元気があっていいですねえ」終わってしまうので(笑)、この工程を2週間に1回、5回繰り返すことにしました。するとだんだん学生と地域の人たちの距離が縮まるんですよね。例えば、最初は耐久性とか耐震性とか技術的なことばかり質問されていたのが、次第に「こういう施設があったら、こういう活動したい」とか「こんな街にしたい」といった理念の話がでてくるようになる。これを繰り返して、少しずつ進化させていくんですね。最終的には技術的な要件はある程度共有して、その上で、それぞれの建築家の考え方で違った形を取る、独特の設計案に進化していきました。

鶴ヶ島プロジェクトについて情報発信をして全国でも報道されるようになった結果、鶴ヶ島の人たちも「自分たちの街が貧乏だからこういうことを考えなくちゃいけないんだ」という後ろ向きの考えから、「全国共通の課題に対して先駆的な試みをしているんだ」と前向きになってくれた。今は目黒区や神奈川県相模原市、茨城県高萩市などで公共施設見直しの委員を務めるほか、東洋大学建築学科としても、埼玉県さいたま市や川越市などで、同様のプロジェクトを手がけるようになっています。単なる参考案というかたちを超えて、実際の公共政策と連動する形で設計課題を設定するケースは全国的にもまだまだ珍しいと思います。

―― 住民の人も次第に建築家がどのように思考しているのかがわかっていいですね。

そうですね。この手法が広まって行くと「建築をする」という行為のイメージを取り戻せるでしょうね。次々と施設が建築されていた頃から何十年も経ってしまったので、みんな建築のイメージを忘れてしまっていて、政治と土建業者の癒着とか、演出された作家のエゴイスティックな振る舞い、いうバブル期までのイメージがいまだに固定しているんですよ。

ただこのやり方には、実は私なりにいろいろアイロニーがあるんですよね。一部の人は私のことを、コミュニティや市民に寄り添っている今どきの建築家だと思っているみたいですけど、行政や大企業が強くて、市民参加がカウンターだった時代は1990年代までだと思います。どちらかというといまは市民のほうが強くて、地域の課題を解決しようとプロジェクトが立案されても、一部の住民が声を上げると止まってしまうと言うように、むしろ市民のほうが権力化している場面もあると思います。そういう現代の権力を手なずけ、対抗するためにも、プロセスをオープンにして議論を開こうとしている。市民参加についてはそのくらい対象化しながら、プロジェクトに取り組んでいるつもりです。

[*1] 「オープン・プロセスとソーシャルデザインの可能性」https://synodos.jp/society/4440

いろいろな人のアイディアが一緒になる楽しさ

―― 藤村さんにとって建築の楽しさとはなんですか?

いろいろな人のイメージが集まって、ひとつのモノになっていくところですね。

ある集合住宅のプロジェクトに取り組んでいた時、若い女性の設備設計者から「私、一度屋上から地下までストンと排水設備を通したいんだよね」というリクエストを出されたときは、意匠担当の私と構造担当の2人で打ち合わせしながら、その人の夢をかなえるべく(笑)、設備を最優先して平面計画や構造計画に取り組むという経験をしました。通常は平面が最初で、次に構造を決め、設備は後回しになるのですが、建築の長期間の持続可能性を考えると設備の維持管理が鍵になるから、設備を最優先にして建築を構成するのはとても合理的です。

これは一例ですが、建築は誰かひとりのイメージがそのまま出来上がるというよりは、いろいろな人のイメージが重なってものができあがっていく。そこにはいろいろな人のアイディアが一緒になるという楽しさがあります。映画の製作チームとか、チームスポーツとかの楽しさに似ていると思います。

―― 反対に嫌になること、辛いことってありますか?

それは現場ごとに毎回ありますね……。大なり小なりトラブルもあるんですよ。お金も絡むので。例えば基礎を作るために地下を掘ったら、想像していなかった埋設物が見つかった。その除去には数百万かかってしまう、とか。近隣からクレームがでている、とか。そうしたトラブルをひとつひとつ消していって、くたくたになって、ようやくクレームが全部なくなったときに、仕事が終わるんです。

建築はパッと結果が出て、パッと評価されるような仕事ではなくて、泥臭くて終わりがはっきりしない仕事なんです。問題が起きたら全部建築家のせいになりますし。キツくて辞めてしまう人も多いです。学生をみていると、学校の課題すら出せない人もいて。現場はお金と人の命を預かっていますから、プレッシャーに潰されてしまう人もいます。それをいかにポジティブに乗り越えて、経験を積めるか、ですね。

―― 藤村さんが普段生活していて「これ、建築学っぽいな」って思う出来事ってありますか?

いろいろありますよ。普段から意識するようにしているので。机や椅子といった家具を並べるときとか。

ああ、あとは集合写真ですね。集合写真って、集合しているように見える写真と、なんとなくばらばらと集まっているだけの写真があるんですよ。私はどのような秩序でものを並べるかに普段からこだわっているので、まず身長順に並べて、それからこの人あっちに、あの人をこっちにと並べ替えて、集合している感じのある集合写真に仕上げます(笑)。

建築はそういうところがありますね。要素は変わらないけれど、配列を変えることで、秩序を生む。それによってなにかが伝わったり伝わらなかったりする。

ミリの世界から日本列島改造論まで、スケールを横断する

―― 最後に高校生に向けてメッセージをいただけますか?

自分が高校生のときは、バブルは崩壊していたものの、まだいろいろ夢の見られる世界だったのですが、今は目標が持ちにくい時代なのではないかと思います。でも、実はいま建築学科の人気が上がっているんですよ。東日本大震災の影響で、建築を通じて社会に役に立ちたいという人が増えている。

高校生向けの模擬授業をときどきやるんですけど、「細かい作業ばかりやっていると思ったら社会全体を考える仕事なんですね」というリアクションを良くもらいます。しかも建築には住宅から国家まで、スケールを横断してものを考えるスケーラビリティがあるんですよね。

先ほど名前をだした伊東豊雄さんは、面積でいうと120平米ほどの自邸を設計して学会賞を取られました。次に八代市立博物館、これは3000平米くらい。さらにだいたい2万数千平米のせんだいメディアテークを設計している。10年おきくらいに手がける建築のスケールが10倍に拡大していく。でも、スケールはまったく違うけれど、考えていることはずっと一緒なんです。

私もふだん住宅を設計しながら、日本列島改造論とか東南アジア全体を考えたと思うと、鶴ヶ島市のことを考えたり、ここの枠は9mmにするか、12mmにするか悩んだりする。そういうスケールを横断しながら、全体を考える構築的な思考は建築学的な思考なんだと思いますね。

建築学がわかる! 高校生のための3冊

安藤忠雄さんは旅を語りながら、世界の有名建築を紹介してくれるので、入門書としてお薦めしています。本書は1992年の出版で、安藤さんの旅についてのエッセイが集められたものですが、世界の有名建築の魅力や背景を知ることができます。私も高校生の頃、安藤さんの本を読みながらル・コルビュジエやフランク・ロイド・ライトなど、いろいろな建築家の名前を覚えました。

五十嵐太郎さんは建築史を出発点としながら建築批評家として現代建築について広く論じていらっしゃいます。現代建築を知る上で必要な「ダーティリアリズム」とか「レム・コールハース」などの用語や人名についての知識を一通り網羅できます。建築学科の学生にも、現代建築の動向についてひと通り知るなら、まずはこの本をお薦めしています。

東日本大震災を受けて、これからの建築家がどう変わって行くのかを論じるのかを考えるために、ヒントを示していると感じられる20組の建築家、社会学者、研究者の皆さんにインタビューしたものです。「建築家」という存在の定義が時代ごとに変わって行くことがよくわかるのではないかと思います。

プロフィール

藤村龍至

建築家/1976年生まれ/東洋大学専任講師/藤村龍至建築設計事務所/建築設計・教育とともに展覧会キュレーション・イベント、ワークショップ、書籍およびウェブマガジンの企画制作に取り組む/東京工業大学社会工学科にて土肥真人に師事。同大学大学院建築学専攻にて塚本由晴に師事、 ベルラーヘ・インスティテュートへの留学を経て、2008年東京工業大学大学院博士課程単位取得退学。2005年より藤村龍至建築設計事務所主宰。2010年より東洋大学建築学科専任講師。撮影:新津保建秀