2013.06.07

「ガラパゴス化」する慰安婦論争 ―― なぜに日本の議論は受入れられないか

河野談話見直しの動きや、橋下大阪市長の慰安婦関連発言により、慰安婦問題に対する関心が、かつてないほど高まっている。しかし、それならわれわれはこの慰安婦「問題」についてどの程度知っているのだろうか。そこで本稿では、この問題の歴史的展開過程を確認することにより、この問題について改めて考えてみることにしたい。

歴史問題と歴史「認識」問題

―― 今は違う?

今はそれは認められないでしょう。でも、慰安婦制度じゃなくても風俗業ってものは必要だと思いますよ。それは。だから、僕は沖縄の海兵隊、普天間に行ったときに司令官の方に、もっと風俗業活用して欲しいっていったんですよ。

よく知られている橋下大阪市長の発言である。この文章を引用したのは、彼の発言を糾弾するためではない。ここで注目したいのは、この発言が典型的にしめしているもう一つの重要な事実である。それは、慰安婦問題に代表されるような歴史認識問題が、じつは「過去」における特定の事象にかかわる問題である以上に、「現在」のわれわれのものの考え方、つまり、「認識」と関係する問題なのだ、ということである。

それはある程度、当たり前のことである。たとえば、日韓両国のあいだに横たわる教科書問題を考えてみよう。周知のように、この問題は「教科書に書かれている『過去』の事実が、実証主義的観点から正しいか否か」をめぐる問題である以上に、「どのような『過去』の事実が書かれるべきか」をめぐる問題である。「過去」の事実とは、一定の時間軸の範囲で起こったあらゆる事象を意味しており、われわれはそれをどこまでも無限に細分化することができる。にもかかわらず、教科書の分量は限られており、当然、そこには一定の基準、つまり、「歴史認識」にのっとって、特定の事実だけが選ばれ、並べられることとなる。

同じことはあらゆる「歴史」についていうことができる。われわれが現在目にする「歴史」とは、無限の素材をもつ「過去」のなかから、限られた事象にのみ注目して作り出したものである。われわれがなぜにそれら特定の事象に注目するかは、過去の事象そのものからは説明できない。その背後には必ず何かしらの、「歴史を紡ぐ者」の価値観が存在する。なぜならわれわれは一定の価値観なしに、膨大な過去の事実から特定の事実を選び出すことすらできないからだ。

たとえば、それは自らの過去を利用して「自分史」を書く試みを考えてみればわかりやすい。自分の過去に起こったさまざまな事象から、肯定的な事実のみを寄せ集めれば、「イケてる自分の歴史」を作り出すことができる。しかし同様に、否定的な事実をかき集めれば、振り返りたくもない「ダメダメの自分の歴史」を書くこともできるに違いない。大事なことは、われわれはこのまったく異なる「歴史」を、ともに選りすぐられた過去の事実そのものについては忠実に再現しつつ、書くことができることだ。

だからこそわれわれは、ときに「朝起きたときの気分」程度によってさえ、「頭のなかの自分史」を容易に書きかえることができる。問題は無限に存在する過去の事実のなかから、どの事実のどのような側面に注目するか、なのである。そしてこの点を理解することなしに、慰安婦問題をはじめとする歴史認識問題については理解できない。

慰安婦問題の歴史的展開

一言でいえば、歴史と歴史認識のあいだの関係は、歴史があってから歴史認識があるのではなく、歴史認識があって初めてわれわれは歴史を「書く」ことができるという関係にある。「イケてる自分の歴史」の前提には、「自分はイケている」という歴史認識があり、逆に「ダメダメな自分の歴史」の背後には「自分はダメな奴だ」という歴史認識があるというわけだ。もちろん、今日の日韓両国の慰安婦問題に対する理解の背景にも、やはりその前提となる「認識」が存在する。簡単にいえば、「認識」が異なるからこそ、日韓両国のさまざまな論者が注目する慰安婦問題の事実にかかわる側面も異なり、ゆえに錯綜した議論になっている、ということである。

ここで重要なのは、「自分史の歴史認識」が日々変化するように、日韓両国の歴史認識問題にかかわる考え方も、日々変化する、ということだ。当然のことながら、その変化にもまた理由がある。そしてここで忘れられてはならないのは、人々の認識に変化を与えるのは、過去の事実そのものよりも、各々の時点での「認識の保持者」をめぐる状況である、ということだ。それは、飲みすぎて二日酔いになって仕事でへまをやらかした翌日には、「ダメダメな自分認識」ができあがる、というのと同じ理屈である。

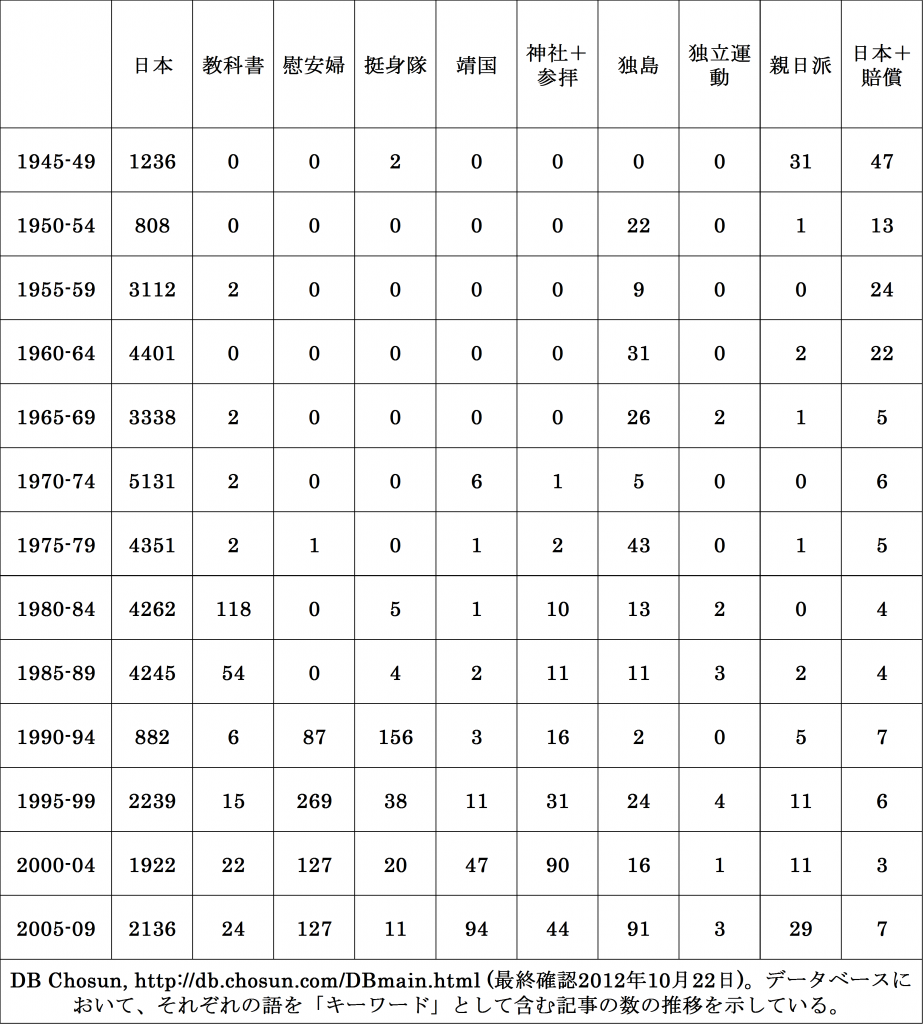

だからこそ、日韓間の慰安婦問題を考える上でも、この問題をめぐる人々の「認識」がどのように作られ、どのように変化してきたかを知ることは重要である。たとえば、次の表は韓国で最大の発行部数を誇る保守有力紙『朝鮮日報』の記事データベースから、歴史認識問題にかかわるさまざまなイシューについての報道の頻度をまとめたものである。より具体的には、データベース上において、キーワードもしくはタイトルに日韓両国の歴史認識問題にかかわる語を含む記事の数を数えたものである。

もちろん、新聞の紙面数等は時代により異なるので、異なる時代の数値を直接的に比較することは難しい(より詳しい分析ついては、拙稿、Discovery of Disputes: Collective Memories on Textbooks and Japanese?South Korean Relations, Journal of Korean Studies, vo. 17-1, 2012をご参照いただきたい http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_korean_studies/v017/17.1.kimura.html)。それでもこの表から明らかなことは、いくつかある。特に慰安婦問題において注目すべきは、少なくともこのメディアにおいて、ある特定の時期までは慰安婦問題に対する関心がほぼ皆無だったことである。

じつは、同じ現象は、韓国における他の新聞や雑誌においても確認することができる。さらにそれは何もマスメディアだけの現象ではない。80年代までの韓国においては、歴史教科書においても、女性の戦時動員にかんする記述はわずかに見つかるものの、慰安婦問題にかかわる具体的な記述はまったく見られない。

同じことは学術論文についてもいうことができる。今日利用可能なデータベースから判断するかぎり、植民地期の慰安婦問題にかんする韓国語の学術論文は70年代までは1本もなく、80年代を通じても数本があるに過ぎない。そしてそのすべては、女性問題の専門家によって書かれたものであり、歴史学者が慰安婦問題について書いたものは80年代になっても登場しない。日本では、すでに1973年に千田夏光が『従軍慰安婦』(双葉社)を出版し、歴史学者のあいだでも議論が始まっていたことを考えれば、この時点での韓国における慰安婦問題への関心は、日本におけるそれよりはるかに低かったことになる。

韓国人は慰安婦の存在を知らなかったか

どうしてこんなことが起こったのだろうか。この点について、日韓両国の一部では「当時の韓国人は慰安婦について知らなかったのだ」という理解がある。ここで問題になるのは「知らなかった」というのが何を意味しているか、ということであろう。

結論からいえば、もし当時の韓国人が慰安婦の「存在」それ自体を知らなかったのか、といえば、さすがにその議論には無理がある。たとえば、1965年の日韓条約にいたるまでの外交交渉において、日韓両国は慰安婦が現地に残してきた「残置財産」について議論したことがある。つまり、当時の韓国政府は慰安婦の存在をちゃんと知っていたわけである。

そして、そのことは日韓条約のもっとも重要な基礎をなすことになった、「金・大平メモ」の韓国側当事者である金鍾泌の後の発言からも確認することができる。朝日新聞による慰安婦問題への「軍の関与」が報道された92年1月、金鍾泌は韓国メディアに対して次のように述べている。「請求権交渉当時、挺身隊問題(註・この時点の韓国においては、挺身隊と慰安婦は混同されて理解されている)は、韓日両国のどこにも資料がなく、実態把握が不可能であり、どうすることもできなかった」。つまり、金鍾泌は慰安婦の存在自体は知っていたが、資料不足により「実態把握」が困難であり、それゆえ、交渉のテーブルにあげることができなかった、と述べていることになる。

興味深いことに、このような金鍾泌の発言は、当時の韓国の新聞から激しく非難されている。たとえば、この点についてある新聞は「彼の年齢の韓国人なら挺身隊について知らない人間があろうはずはない」と社説にて断言している。つまり、当時の韓国メディアにとって、金鍾泌のような「戦前派」の人間が慰安婦の存在について、その詳細を知っていることは、「常識」に属していたわけである。

同じことはメディアの側についてもいえるはずだ。金鍾泌が外交交渉を行っていた60年代初頭の韓国では、メディアのみならず、学界や財界、さらに市民団体においても、「戦前派」の人物が主要なポストを占めていた。にもかかわらず、当時の韓国では誰も慰安婦問題を日韓交渉において取り上げるべきだ、とは主張しなかった。金鍾泌の問題は、当時の韓国社会全体に通じる問題だったのである。

慰安婦紛争の大前提

とはいえ、このような事実を掲げた目的は、当時の韓国社会における慰安婦問題に対する姿勢を非難することではない。問題は、なぜに80年代頃までの韓国人が、慰安婦の存在そのものは知っていたにもかかわらず、これを日韓間における重要な問題の一つとして提起しなかったのか、ということである。背景にあったのは、韓国においては長らく、慰安婦の存在自体が一種のタブーであり、おおやけに議論することが難しい状況が存在したことであったろう。だからこそ、80年代までの日韓両国のあいだでは、慰安婦問題をめぐる紛争は存在しなかった、ということになる。

この問題は少し理論的に考えれば、次のように整理できる。そもそも慰安婦問題のように、ある特定の事象にかかわる複数の国家の見解の相違が、国際紛争の原因となるには二つの要素が必要である。一つはこの問題にかかわる関係者あるいは関係国の認識が異なること、そしてもう一つはその認識の違いが重要である、という理解が存在することである。これを慰安婦問題に対して当てはめるなら、たとえ日韓両国のあいだで、慰安婦問題に対する認識の違いが存在しても、誰もその違いに重要性を見出さなければ、両国間で紛争が生じる余地はない。

実際、80年代までの日韓両国のあいだでは、慰安婦問題をめぐる紛争は存在しなかった。すでに指摘したように、韓国側においてこの問題が重要だ、という認識が存在しなかったからである。そして、このことは逆に、慰安婦問題の重要性がどのようにして見出されて行ったかを見れば、慰安婦問題にかかわる紛争が本来どのような性質のものであるかを理解することができる、ということを意味している。今日の韓国の人々が、慰安婦問題を重要なものとみなしているのは明らかである。だからこそ、彼らがこの問題のどこをどのような理由で問題視するようになったかを知ることはきわめて重要である。

それでは、韓国の人々は慰安婦問題の重要性をどのように見出し、意味づけしていったのか。指摘すべきは、ほとんど誰も韓国において注目してこなかった慰安婦問題を「再発見」し、この問題の重要さを見出して行ったのが、女性学研究者をはじめとする女性運動家たちだったということである。この点については、この問題が発見されていった80年代後半の状況を説明する必要がある。

80年代後半の韓国は依然、圧倒的な男性優位の社会であり、女性運動は大きな力をもっていなかった。同時にこの時期は、全斗煥政権に対する民主化運動が激しさを増していく時期であり、このなかでさまざまな社会運動が活性化していった。当時の韓国の女性運動家たちは、このなかで自らの運動に新たな意味をもたせるべく、試行錯誤することになる。

このなかで彼女らが見出したのは、当時の韓国において全盛をきわめていた「買春観光」に他ならなかった。全斗煥政権は、88年に予定されていたソウル五輪の開催を大きな目標の一つとしており、冷戦の最前線に位置する分断国家である韓国においてこれを実現するための方案として、当時の韓国政府は、海外からの観光客を誘致して、自国の存在をPRすることを試みた。主要なターゲットは、バブル景気に沸く隣国日本であり、結果として、多くの日本人が韓国を訪れた。

韓流ブームの到来する遥か以前のことである。当時の日本人がこの国を訪問する理由がドラマやアイドルの影響であるはずもなく、また90年代のようにグルメやショッピングでさえその目的ではなかった。彼らの最大の目的は「買春」であったのである。いわゆる、「キーセン観光」の時代である。

韓国の女性運動はこの「キーセン観光」に着目した。もちろん、それは売買春が女性の人権にかかわる問題であるからである。だが、この「買い手」が日本人であったことにより、彼女らの問題提起は、すぐに韓国のナショナリズムと結びついた。かつて自らを支配した日本人が、自国の「邪悪な支配層」と結託して、朝鮮半島に大挙再上陸し、札束をちらつかせて韓国女性たちを食い物にする。彼女らによってそう理解された当時の現実は、容易に日韓間に存在する「過去」の問題と結びついた。

つまり、「キーセン観光」のもと抑圧される女性たちの姿は、植民地期の慰安婦たちの再来、だと理解されたわけである。こうして「過去」は「現在」との結びつきを見出され、「現在」に繋がる重要な問題として議論されていくことになる。

重要なのは、このような「出自」をもつ慰安婦問題は、韓国においては国家対国家の問題というよりは、女性対男性、より正確には、男性中心社会における「組織的暴力」により抑圧される者と、抑圧する者のあいだの問題だと、出発時点から位置づけられていたことである。だからこそ、彼女らの運動の矛先は、日本に対してと同時に、韓国社会に対しても向けられた。いうまでもなく、その主要な成果の一つが、盧武鉉政権下の売買春の非合法化であり、また政府内での女性家族部の設置に他ならなかった。だからこそ、今日、韓国政府内において慰安婦問題を担当するのは、教育問題を担当する文教部ではなく、この女性家族部になっている。

異なる表現を使えば、韓国における慰安婦問題の認識の特徴は、それが「過去」にかかわる「歴史認識問題」である以上に、「現在」にかかわる「女性問題」としての性格をゆうしていることにある。この点を理解すること無くして、韓国政府や韓国社会のこの問題に対する姿勢を理解することはできない。

強制連行という「逸脱」

とはいえこのように述べると、違和感をもつ人々もいるであろう。すなわち、慰安婦問題における最大の焦点は、慰安婦の動員過程における「強制連行」の有無であり、ゆえに典型的な「歴史認識問題」の一つなのではないか、と。確かにわが国でよく議論になる河野談話のポイントが「強制連行」の有無にあることは明らかであり、日本における慰安婦問題に対する関心はここに集中している感がある。

この点についても、慰安婦問題の歴史的展開過程が重要である。慰安婦問題が日韓両国政府間で本格的な争点となったのは、1992年1月、よく知られている「軍関与を示す資料発見」にかかわる朝日新聞の報道以降のことである。この問題にいたるまでには一つの重要な前段階が存在した。それには、さらに1年遡って、91年頃の状況を理解しなければならない。

たとえば、朝日新聞報道のちょうど1年前の91年1月、当時の海部首相が韓国を訪問している。このとき、海部をソウルで迎えたのは、戦時下における労働者等の「強制連行」を糾弾する声であり、そのことは当時の韓国における「歴史認識問題」への関心の中心が慰安婦問題ではなく、労働者等の「強制連行」問題にあったことを意味していた。より正確にいうなら、多くの韓国人にとって、この時点では慰安婦問題は単独の問題というよりは、より大きな植民地期の「強制連行」問題の一部として理解されていたのである。

慰安婦問題にかかわる韓国の運動団体も、この状況を前提として、自らの運動を展開していくことになった。この時点で彼女らが主張したのは、慰安婦問題こそが、植民地期の「強制連行」問題のなかでももっとも醜悪な事例であり、これを訴えることこそが他の「強制連行」問題の解決にも有益である、ということだった。だからこそ、「この時期」の慰安婦にかかわる運動は、慰安婦がどのようにして動員されたのかを中心として展開された。

このなかで金学順が元慰安婦としては最初にカミングアウトすることにより、法廷闘争が開始され、慰安婦問題は急速に注目を集めていった。前述の朝日新聞の報道は正にこのようななか行われ、日韓両国の世論は蜂の巣を突いたような状態になった。結果、報道の直後に行われた日韓首脳会談で、当時の宮沢首相が盧泰愚大統領にわずか20数分間に8回も謝罪する、という首脳会談としては異例の事態も出現した。

その後、韓国の政府や世論、そして恐らく当時の宮沢政権も期待した「慰安婦の強制連行を示す政府文書」が発見されなかったことにより、状況はさらに混迷を深めていくことになる。当時の日本では、五五年体制の終焉に向けた自民党の分裂が同時展開されており、国内外同時に進行するパニックに近い大混乱のなかで、翌年8月の河野談話がなされる、という流れである。ちなみに河野談話が出されるのは、宮沢がすでに下野を表明した後、細川護煕による新政権が成立するわずか5日前のことである。河野談話は完全に「死に体」の内閣によって出されたのである(この辺りについては、『究』(ミネルヴァ書房)の拙連載をお読みいただければ幸いである http://www.minervashobo.co.jp/search/g3010.html)。

このような河野談話前後の慰安婦問題の展開は、多分にその直前に注目を浴びていた労働者等の「強制連行」問題に引きずられたものであり、慰安婦問題をめぐる問題の焦点が、そこにしか存在しないことを意味しなかった。事実、90年代後半に入り、慰安婦問題をはじめとする一連の「強制連行」にかかわる日本国内での訴訟のほとんどが敗訴に終わると、運動団体はふたたび方向転換を模索し始めることとなる。ときあたかも韓国では、金大中、盧武鉉とあいついで進歩陣営に属する大統領が出現する時期に当たっており、ここで彼女らはもう一度、自らの原点である「女性の人権問題」としての慰安婦問題へと回帰することになった。

そこでは慰安婦の「強制連行」は主要な争点の一つへと後退し、あわせて慰安所における劣悪な待遇や、廃業の自由、さらには日本敗戦後の帰国時の困難や未払い賃金等の問題が取り上げられた。このなかでは、慰安所の運営や設置といった慰安婦にかかわるさまざまなかたちでの軍の関与に加えて、軍政実施者としての軍の責任などが取り上げられ、多方面から日本政府の責任が追及されるかたちになっている。

重要なことは、仮に元慰安婦や運動団体が慰安婦問題における日本政府の責任を立証しようとする場合においても、その筋道がいくつか存在する、ということであり、実際、韓国の運動団体は複数の方法を同時に試みている。にもかかわらず、日本国内ではあたかも時間が93年の河野談話の段階で止まったかの様な議論が続いている。

慰安婦問題の「二つの顔」

わが国における慰安婦問題にかかわる議論は、どうしてその運動の展開からずれてしまったのだろうか。それは慰安婦問題には「二つの顔」、つまり「女性の人権問題」としての顔と、「歴史認識問題」としての顔の二つがあり、その主たる顔が「女性の人権問題」としてのものの方である、ということが見落とされているからである。この慰安婦問題の「二つの顔」は本質的に性格を異にするものであり、目指しているものも異なっている。

にもかかわらず、わが国での議論はこの「二つの顔」のうちの従たる顔、すなわち、「歴史認識問題」としての顔にのみ注目したものとなっている。しかもさらに悪いことにその議論は「歴史認識問題」としての慰安婦問題にかかわる部分においてさえ、十分なかたちで存在していない。

それは次のように整理するとわかりやすいかも知れない。いうまでもなく「歴史認識問題」としての従軍慰安婦問題について重要な論点の一つは、当時の日本政府の法的責任をどのように考えるか、ということである。すでに述べたように、慰安婦問題にかかわる法的責任をめぐる議論にはいくつかのパターンが存在するが、わが国における議論はそのなかの一部でしかない、動員時の「強制連行」部分のみに集中している。仮に法的責任をめぐる議論が重要であると考えるなら、この点について幅広い論点をカバーする必要があることは明らかである。

また、「強制連行」そのものについてさえ、じつはわが国における法的責任をめぐる議論は十分ではない。仮に国家が組織的に関与していないことが確定したとしても、業者等による「強制」が存在すれば、これを放置したことによる国家の管理責任が問われる可能性もある。わが国における議論は「強制連行」にかかわる部分に執着する余り、結果として、一体何をディフェンスしようとしているのかさえ、わからなくなっている、といわねばならない。

もちろん、慰安婦問題の主たる顔である、「女性の人権問題」としての部分についてのわが国の議論の空白はより深刻であり、今日その深刻さは大きく増すことにいたっている。なぜなら日本国内の議論が慰安婦の「強制連行」にのみとらわれているあいだに、運動団体側は国際社会に対して、自らの原点でもある「慰安婦問題は現在にも通じる典型的な女性の人権にかかわる問題だ」という主張を積極的にアピールし、この試みは一定以上の成功を収めることになっているからである。

ふたたび、彼女らが慰安婦問題を「現在」に通じる問題として提起していることが重要である。今日において多くの国で売買春に対する管理が強化される流れにあることは明らかであり、そのかたちはともあれ国家がおおやけに関与するかたちで、「軍人に風俗サービスを提供する」などおよそ考え難いものとなっている。このような文脈において、その内容はともかく国家が何らかのかたちで関与するかたちで「軍人に風俗サービスを提供する」、かつての慰安婦をめぐる制度の実態が好意的に解釈される余地はない。

にもかかわらず、日本では今日、慰安婦問題をわざわざ「現在の」日本国内、あるいは世界各国に駐留する軍隊と絡めて説明しようとするも議論が登場している。そして当然のことながらこの議論は、国際社会から強い批判を受けることになる。なぜなら、この議論は各国政府に対して、「あなたの国の軍隊は、現在においても女性の人権を踏みにじっていますよね」と主張しているも同然であり、とりわけ、実名をあげられた国にとっては、挑戦状を突きつけられたに等しい状態だからである。

女性の人権への関心が高まるなか、強力な世界の女性運動の標的となるリスクを冒してまで、日本国内一部の身勝手な議論に同調する国は存在しない。その動きは控えめにいっても、国際社会の動きとかみあっておらず、日本をさらに孤立させることとなっている。

「現在」にかかわる議論と「過去」にかかわる議論を切り離せ

もちろん、このような日本国内の議論が出てくるのには理由がある。それは橋下大阪市長がいみじくも述べたように、「日本だけが叩かれている」という漠然たる不満が存在するからであろう。

ならばどのようにしたら良いのだろうか。最初に明らかなのは、慰安婦問題のような「現在」の価値基準に対して受入れられない事象については、それ自体が今後も非難され続けることがある程度やむを得ない、ということである。そのことはたとえば、ドイツにおけるナチス政権下のユダヤ人迫害にかかわる議論を考えてみればわかりやすい。

このケースにおいて重要なことは二つある。一つは、今日のドイツが自らの「過去」に対する問題を清算した否かとはまったく別の次元で、この問題が依然として否定的に議論されている、ということである。いい換えるなら、過去の問題がどう清算されるかと、過去にかかわる特定の問題が否定的に議論されるか否かは関係がない、ということをこの事例はしめしている。

二つ目は、この問題が今日、否定的に議論されているのは、当時の価値観に照らしてではなく、今日の価値観に照らしてだ、ということである。「不遡及の原則」により過去と現在が切り離されている法律的な議論とは異なり、歴史にかかわる議論においては、価値観が過去に遡及することはきわめてありふれた現象である。「歴史の教訓」などという言葉が存在するのもそのためだ。

だからこそ、ナチスのユダヤ人迫害同様、たとえばアメリカの奴隷制度や西洋列強の植民地支配も、「現在」の価値観に照らして今日では否定的に議論されている。もちろん、学術的にはこれらの問題を当時の価値観と照らして議論することはできる。しかしながら、それは今日の社会において、これらの問題がどう捉えられているかとは、別の問題だ。

この二つのことから、われわれは重要な示唆を得ることができる。今日の価値観に照らして否定的に解釈される「過去」の一定の事実が、今後も否定的に議論され続けるであろうことはある程度やむを得ない。しかし、それが「現在」のわれわれの社会に対する批判と連結するかどうかは別問題だ、ということである。なぜならわれわれは「否定的に理解されている過去」を、われわれが生きている社会から切り離すこともできるからである。

そのことはふたたび、ドイツの例を見ればわかりやすい。ドイツでは、ナチスにかかわる過去を現在のドイツと切り離す「理屈」ができあがっており、これにより「過去」に対する批判が「現在」の彼等に及ばないような仕組みを作り上げている。その意味では「過去」の清算とは、単に法律的賠償を尽くしたり、謝罪のパフォーマンスをすることだけではないのである。より重要なのは、何らかのかたちで「過去」に区切りをつけ、「現在」のわれわれと切り離すことなのである。

同じことはアメリカの奴隷制についてもいうことができる。今日のアメリカが奴隷制度について否定的に議論できるのは、彼らが自らの歴史をこの問題を「克服した」歴史として位置づけているからである。少し皮肉ないい方をすれば、問題が深刻であればある程、それを克服する過程は偉大なものとなり、彼らはそこに肯定的な意味さえ見出すことができる。アメリカの歴史において南北戦争や公民権運動が重視されるのはそのためであり、だからこそリンカーンやキング牧師はアメリカ史のヒーローの座を占めている。

もちろん、そのために重要なのは、今のわれわれの社会がどのような状態にあるかである。慰安婦問題で問われているのは、「過去」の事実以上に、われわれの「現実」、より正確にはわが国の「女性の人権」、さらには「組織的暴力の下に置かれている人々」をめぐる状況である。それこそがじつは慰安婦問題の「本丸」なのであり、だからこそ慰安婦問題を突きつけられた日本が女性の人権にかかわる問題についてどのような態度を見せるかはきわめて重要なことなのである。

にもかかわらず、わが国における議論は迷走し、韓国はもちろん、世界の他の国々ともまったくかみあわないものになっている。同じことは、多くの歴史認識問題についていうことができる。慰安婦問題、さらには歴史認識問題をめぐる議論の「ガラパゴス化」から抜け出すことなくして、内容のある対処は不可能だ、と考えるのは筆者だけだろうか。

プロフィール

木村幹

1966年大阪府生まれ。神戸大学大学院国際協力研究科教授・アジア総合学術センター長。京都大学大学院法学研究科博士後期課程中途退学、博士(法学)。アジア太平洋賞特別賞、サントリー学芸賞、読売・吉野作造賞を受賞。著作に『朝鮮/韓国ナショナリズムと「小国」意識』(ミネルヴァ書房)、『朝鮮半島をどう見るか』(集英社新書)、『韓国現代史』(中公新書)、だまされないための韓国』(講談社、浅羽祐樹 新潟県立大学教授と共著)など。監訳に『ビッグデータから見える韓国』(白桃書房)。