2015.05.01

モルヒネを人類の宝として有効に使うために――がん疼痛緩和目的への応用

モルヒネという言葉で何を思い浮かべるでしょうか。たぶん、麻薬とか犯罪、そして、麻薬について喧伝されている「ダメ! 絶対!」などの標語を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

確かにモルヒネは麻薬であり、密輸や濫用などの犯罪にもからむことが多い薬物ではあります。

では、モルヒネは私たちの社会から完全に駆逐されるべきものなのでしょうか。いいえ、実は、モルヒネは日本薬局方にも収載された歴とした医薬品でもあります。モルヒネは主に、激しい疼痛時における鎮痛・鎮静などの目的で使用されます。考えようによっては神が人類に与えてくれた最高の薬と言ってもよい側面すらあります。

この稿においてはモルヒネの来歴や濫用の問題について述べるとともに、その医療応用について述べたいと思います。(医療応用に関心がある方はこちら→https://synodos.jp/science/13936/3 )とくに、わが国ではモルヒネの医療への応用が先進国の中で極端に少ないといわれています。その原因と思われることについても言及しようと思います。ケシと阿片

まずは、モルヒネとはなにかについて簡単に説明したいと思います。モルヒネはケシ科のケシから得られるアルカロイドの一種です。美しい花を咲かせるケシの原産地は地中海沿岸地方または東ヨーロッパなどと言われていますが、野生下にある原種が発見されていないため確証がありません。ケシの仲間のうち、モルヒネなどの麻薬成分を産するケシはとくに麻薬ゲシあるいは “Opium poppy” などと呼ばれて、他のケシと区別されています。

麻薬ゲシは栽培の歴史が古く、四大文明が興ったころにはすでに薬草として栽培されていたとされ、シュメールの楔形文字板も栽培の記録があるといいます。また、ケシの薬用利用はシュメールからエジプトを経てギリシャに伝わったと考えられ、ローマ帝国を経てヨーロッパ全土に広まりました。さらに大航海時代を経て阿片の原料として世界各地に広まりました。

とくにイギリスは植民地であったインドで大々的な栽培を行なって、生産された阿片を清国へ輸出して莫大な利益をあげ、ついには阿片戦争(一八四〇〜一八四二)の勃発となります。清国においては阿片を加熱して吸引するという摂取法がとられました。わが国においてもかつては、朝鮮半島や台湾、満州の一部などでケシの栽培を奨励し、戦費を調達したという歴史があります。

以上のようにケシには長い栽培の歴史があることから、品種も数多くあり、わが国でも昭和初期に開発された阿片を大量に産し、草丈が一・五メートルほどにもなる「一貫種(いっかんしゅ)」が知られていますし、八重咲きの花をつける「牡丹ゲシ」あるいは「カーネーションゲシ」などと称されるものもあります。

現在、モルヒネを産するケシは二種類知られていて、そのうちのひとつは前記のケシ(Papaver somniferum)ですが、もうひとつはアフリカ原産のアツミゲシ(P. setigerum)です。

アツミゲシの名前は、この植物が一九六四年に愛知県渥美半島の沿岸部において日本への帰化が発見されたことに由来します。アツミゲシは麻薬関係者の間ではアツミゲシという名前よりも、学名によってセティゲルム種と呼ばれることが多いようです。

これに対して前者のケシはゾムニフェルム種と呼ばれることも多いです。セティゲルム種は繁殖力の強いことや、海外ではとくに規制されていないところもあることから、輸入された肥料などに種子が紛れ込んでいて、それらが日本で発芽生育することから、駆除しても駆除してもまた生えてくるような困った現実があります。

ただし、アツミゲシの未熟果の大きさはほぼピーナツ大であり、通常の採取法で阿片を取るのは困難なことから、こちらからモルヒネなどを取り出すことは実際的ではありません。アツミゲシが麻薬成分を産生していることが判明したのは一九五三年のことです。

この他、後述のオニゲシに似た花をつけるペルシャ(現在のイラン)原産のハカマオニゲシ(P. bracteatum)はモルヒネは産しないものの麻薬関連成分であるテバインを産することから栽培が制限されています。

一方、栽培してよいケシの仲間もあります。よく麻薬ゲシと間違われるのがオリエンタルポピーとも称されるオニゲシ(P. orientale)です。オニゲシはケシと同様、大型の美しい花をつけますが、麻薬成分を産生せず、栽培が禁止されていません。しかし、その姿ゆえか、あるいはその名前のためなのか、オニゲシはしばしば麻薬ゲシと混同されている場合があります。

オニゲシの他、虞美人草(ヒナゲシ/P. rhoeas)やアイスランドポピー(P. nudicaule)、そして、ケシ科ではありますが、アザミゲシ属の植物であるアザミゲシ(Argemone mexicana)や、やはりケシ科でハナビシソウ属のハナビシソウ(カリフォルニアポピー/Eschscholzia californica)など、栽培可能なケシの仲間は結構あります。

近年、道端などで朱色の花をつけている地中海沿岸から欧州中部原産のナガミヒナゲシ(P. dubium)を見かけることが多くなりました。この植物は観賞用に持ち込まれたものが一九六〇年代頃から半野生化しています。このケシも麻薬成分が検出されず、栽培は禁止されていません。

これらの一見麻薬ゲシに似ていて栽培可能なケシの特徴は葉や茎が毛深いことや葉が茎を巻いていないことで区別がつきます。オニゲシのみならず、美しい名前を持つ虞美人草も実は毛深いのです。反対に麻薬ゲシの特徴は葉や茎に毛がなくつるんとした印象であることや、茎や葉が白く粉をふいた印象であること、そして、葉が茎を巻いていることです。

ケシの花が終わると、いわゆる「ケシ坊主」と称される果殻ができます。ケシの果殻の大きさは一般におおむね鶏の卵位あります。この未熟果殻の表面に傷をつけると白い乳液が出てきますが、これをかきとって集めますと黒い粘稠物となります。これが阿片(あへん)です。

先に述べましたように、わが国では昭和初期に作出された「一貫種」という麻薬ゲシの優良種があります。このケシは一反(三〇〇坪/約九九〇平方メートル)の畑に栽培したケシから一貫(三・七五キログラム)の阿片が採取されるというものです。写真で見るとわかりますように、一貫種のケシ坊主はどちらかと言えば縦長ですが、ケシの中には扁平なカボチャの様な形をしたケシ坊主を付ける「トルコ種」もあります。

現在、世界中でモルヒネ用としての阿片輸出が国際的に認められている国はインド、日本、中国、北朝鮮だけです。意外と思われるかもしれませんが、日本はそのうちのひとつです。もちろん、きびしい条件下での栽培であることは当然です。

ただ、この四ヶ国の中で外国へ輸出できるほどの生産量のあるのはインドだけです。この他、オーストラリアでも比較的大規模な薬用阿片の製造が行なわれていますが、国内の需要の一部しか満たせません。世界中の他の国では、少なくとも表向きは大規模なケシ栽培は行なわれていません。このため、世界の合法的な阿片は大半がインド産ということになっています。

なお、ケシの種子からは麻薬成分が検出されず、現在でも合法的に食品に応用されています。ケシの種子は煎ると香ばしいので、あんぱんや七味唐辛子などに使われているので、大抵の方は口にしたことがあることと思います。

わが国へのケシの伝来時期は室町時代にさかのぼり、伝来地は津軽、すなわち現在の青森県でした。そして、天保年間(一八三〇〜四四)には関西にも広がりはじめました。伝来地からケシから得られる阿片の別名は「津軽」でした。

現在は違法なケシの栽培がアフガニスタンにおいて大々的に行なわれ、その量は大量です。CNNによれば、二〇一三年にはアフガニスタンにおけるケシの栽培面積は前年比三六%増加し、約二〇万九〇〇〇ヘクタールになったとのことです。このアフガニスタン産のケシから得られた阿片の多くは次の項に述べる工程によってヘロインに加工されて濫用されています。【次ページに続く】

モルヒネからヘロインへ

モルヒネが単離報告されたのは一八〇五年のことで、ドイツのゼルチュルネル(一七八三〜一八四一)によります。しかしながら、その化学構造は結構複雑であり、その全貌が全化学合成によって確認されたのはそれから一五〇年後の一九五〇年代のことでした。

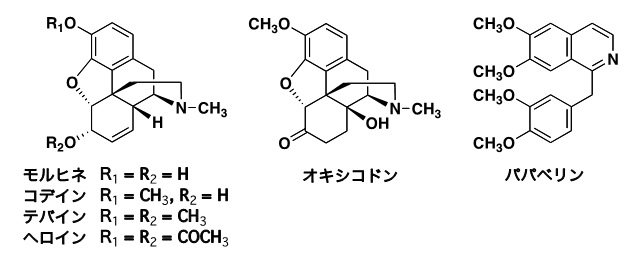

モルヒネは比較的複雑な化学構造を有しているため、この化合物は化学合成するよりも、モルヒネを多量に産生するケシを栽培して、ケシ坊主から得られる阿片を精製して得た方がはるかに経済的かつ合理的です。また、ケシ坊主由来の阿片からはモルヒネの他、コデインやテバイン、パパベリンなどの他の有用アルカロイドも得られます。図にモルヒネやコデイン、テバイン、そしてヘロインの化学構造式を示しました。

モルヒネが主に鎮痛・鎮静の目的で用いられるのに対し、化学構造の似ているコデインは主に鎮咳の目的で用いられます。コデインはモルヒネの二つの水酸基(OH基)のうちのひとつがメトキシ基(OCH3基)となっているアルカロイドで、麻薬に指定されていますが、コデインに賦形剤を加えてコデインあるいはその塩類濃度を一〇〇〇分の一〇分以下としたものは、家庭麻薬製剤と呼ばれ、麻薬の規制から除外され、一般に市販されている製剤にも配合されています。

ここで、賦形剤とは、製剤過程で加えられる有効成分の活性に影響のない物質で、コデインには乳糖が賦形剤として加えられ、全体量を増して希釈した後、混和して均一の濃度とするわけです。

一方、テバインは工業的に医薬品原料として応用されます。鎮痛・鎮静・鎮咳などの目的で使われているパビナールに配合されているオキシコドンはテバインから化学誘導されて作られる薬物です。作家の太宰治(一九〇九〜一九四八)は、入院がきっかけで、パビナールに耽溺していたということが知られています。[※1]

さらに、パパベリンはその鎮痙作用(胃炎などに使用)が応用されます。パパベリンは麻薬には指定されていません。

ケシから得られるモルヒネは水酸基部分二カ所がアセチル化されてヘロインに加工されます。すなわち、次の工程により、麻薬ゲシの開花後、種子が実ってケシ坊主となりますが、これに浅く傷をつけて滲出する乳液を掻き取って阿片とし、阿片からモルヒネが精製されます。そして、モルヒネに対してアセチル化という化学操作を加えることによってヘロインとなるのです。

ケシ(開花)→ケシ坊主→阿片採取→モルヒネ→ヘロイン

常に思うのですが、麻薬は戦争との関係が実に深いものです。南北戦争(一八六一〜一八六五)のときには、ちょうど一八五三年の注射器の発明後であったこともあり、モルヒネの注射剤が頻繁に使用され、兵士たちにモルヒネ中毒が蔓延しました。そのためモルヒネ中毒は「兵隊病」とも呼ばれました。また、ベトナム戦争に際してはヘロインが蔓延しました。

阿片やモルヒネ、ヘロイン摂取による症状

ヘロインは当初、バイエル社により一八九九年に発売されました。これは、現在、大変に広く多く使用されているアスピリンと時を同じくします。解熱鎮痛薬のアスピリンに対して、ヘロインの方も強力な鎮咳作用を有する薬として大変に期待された薬物でした。

ヘロインの名称は、ドイツ語の “heroisch”(英雄の、気高い、壮大な)を語源としています。いかに期待された薬であったかがうかがわれます。当時のバイエル社による宣伝ポスター二種を示します。そして、これらの薬は、それぞれ、モルヒネおよびサリチル酸のアセチル化という同じ化学的工程によって生成する化合物でした。

アスピリンが多く流通し成功を収めた一方、ヘロインは重篤な依存性や禁断症状のあることがわかり、1910年をもって販売が禁止されました。

現在でも医療への応用法は見いだされず、ヘロインの使用はいずれにせよ「濫用」ということになります。わが国ではその流通量は微々たるものと思われますが、世界的に見ると、ヘロインは最も大量に出回っている「依存性薬物」のひとつとなっています。

では、モルヒネやヘロインを服用するとどのような依存性や禁断症状が出るのでしょうか。

麻薬や関連物質として知られているものには、モルヒネやヘロインの他、コカインやLSD、覚せい剤、大麻、メスカリン、マジックマッシュルームなどがあげられるでしょうが、これらを作用形態によって分けていけば、興奮作用を有するもの・抑制作用を有するもの・幻覚作用を有するものに分けることができます。モルヒネやヘロインはこのうち、抑制作用を有するものに分類されます。

なお、麻薬にはよく依存性や耐性獲得性という言葉が使用されます。依存性には精神的依存性と身体的依存性とがあり、精神的依存性とはその薬物が欲しくてたまらないという、我慢することが非常に困難な欲求の現れることです。

一方、身体的依存性(または肉体的依存性)とはその薬物が体内から無くなるとふるえなどの禁断症状が現れたりするものの、薬物が与えられると正常にもどることをいいます。また、耐性獲得性とは、だんだんとより多量の当該薬物が与えられないと満足出来なくなる性質をいいます。

コカインや覚せい剤は、精神的依存性が非常に強いものの、身体的依存性はみられず、また、LSDは精神的依存性がなく、身体的依存性も弱いのに対して、モルヒネやヘロインは精神的のみならず肉体的依存性も非常に強いものです。さらに、前三者が耐性獲得性が無いか低いのに対して、モルヒネやコカインは耐性獲得性も非常に強いことが知られています。【次ページに続く】

モルヒネを人類の宝として有効に使うために

さて、ここまで、モルヒネの来歴をその周辺の化合物も含めてお話ししてきました。そして、モルヒネは麻薬としては精神的依存性や身体的依存性が高く、また耐性獲得性も高いことも述べました。

このようなモルヒネは、とくにそのアセチル化物であるヘロインが犯罪などとかかわり合うこともあって、とても困った薬物であるという一面のあることは確かです。しかしながら、モルヒネはまた、神が人類に与えてくれた最良の薬といえる一面も持っています。

実は、麻薬という言葉には本来、そう悪い意味はありません。麻薬の「麻」は単なる「麻酔」の麻なのです。すなわち、麻酔作用があって習慣性のある薬を麻薬と呼ぶようになっただけの話なのです。

麻薬と称されるようになった薬物も、別に人間に悪さをしようとしてこの世の中に現れてきたわけではありません。モルヒネの見事な鎮痛・鎮静作用は、まさに神による奇跡と言ってもよいものともいえましょう。

麻薬であるモルヒネの医療への応用法の中で、モルヒネをがん治療における痛みを緩和する目的、すなわち、緩和療法に使用する場合がわが国でも徐々に多くなってきています。

この場合、モルヒネについて知られてきた精神的依存性や肉体的依存性、そして、耐性獲得性が問題になると思われるかもしれませんが、がんの疼痛を緩和する目的で使用した場合、これらはあまり問題にならないといわれます。

実際にモルヒネ硫酸塩をがんの疼痛緩和目的で経口製剤あるいは坐薬として投与した場合には、依存性の形成は弱いといわれていることも付記しておきます。

加えて、近年はモルヒネの投与方法の技術が進んでいることも考慮に入れる必要があります。この投与方法の技術をDDS(ドラッグデリバリーシステム/Drug Delivery System)といいますが、経口投与や注射法、点滴に加える方法、坐薬などの方法に加えて、薬物を含むシールを皮膚面に貼付けての投与(貼付け薬/経皮吸収剤)も可能となりました。

また、緩和療法についての一般の方の理解も若干進み、かなり応用されるようになってきました。ただ、今でも、患者さんやその家族への説明に際し、「麻薬」という言葉が与える影響についてはまだ抵抗感も払拭できていないところもあるとのことです。

先に述べましたように、麻薬とはもともと単なる医療用語であって、決して悪い意味ではないということをしっかりと知ってほしいという願いがあります。

麻薬についての依存性や禁断症状をあまりにも恐れるためでしょうか、わが国では阿片の主成分であるモルヒネの医療への応用が先進国の中で極端に少ないということがいわれています。

モルヒネのがんにおける痛みに対する効果の重要性はもっと強調すべきことであると思います。それは、がんに罹患した方の多くが激痛に苦しみ、この痛みを劇的に抑える効果のあるものがモルヒネであるからです。がん疾病による激烈な痛みをとり、患者さんのクオリティーオブライフ(生活の質)の改善をはかることは重要なことであると思います。

モルヒネの塩酸塩は激しい疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛に対して、一日量三〇〜六〇ミリグラムを三回に分割して坐剤として直腸内投与されることが多いようです。モルヒネの投与では多幸感(陶酔)も生じるので、患者さんは不安から解放され、鎮痛効果も助長されます。

ただし、主な副作用としては、末梢では消化管に作用し、胃、腸管運動の抑制、胃液、胆汁、膵液分泌の減少、肛門括約筋の緊張をたかめるため、簡単に言えば、強い便秘がおきます。また、重篤な呼吸抑制のある患者さんや、気管支喘息発作中、重篤な肝障害、慢性肺疾患、急性アルコール中毒、アヘンアルカロイドに過敏症のある患者さんには使えません。

がんによる疼痛を緩和するためにはモルヒネの塩(たとえばモルヒネ硫酸塩)のような医療用の麻薬を、経口製剤あるいは坐薬・貼付け薬(経皮吸収剤)などとして定期的に使用すればいいのですが、日本での医療用の麻薬の使用量は、先進六ヵ国(使用量の順番にアメリカ、ドイツ、カナダ、フランス、イギリス、日本)の中では極端に少ない状況となっています。

すなわち、二〇一〇年当時、先進国の中でモルヒネを最も多く使用しているアメリカと比較すると四〇分の一以下にしかならないし、日本の次に少ない六番目のイギリスと比較しても五分の一以下という状況です。

さらに、アメリカでは二〇〇〇年当時と比較すると一〇年間でその使用量が四倍、ドイツやカナダでも三倍程度使用が増えているものの、日本ではほぼ横ばいの状態です。

あるアンケート調査によれば[※2]、がん性疼痛患者さんのうち、痛みの治療を実際に受けている割合は全体の1/3に留まっているといいます。また、強い副作用発現などによってモルヒネが使用できない場合の代替薬(代わりに使用出来る薬)の種類が英国や米国、カナダなどと比較して少ないことも残念なところだと思います。

これらの事実は、せっかく効果的に痛みをとる方法があるのにその恩恵にあずかっていないという状況にあるということです。

東京大学医学部の中川恵一博士によれば、これは「先入観として麻薬を体内に入れてしまったら命が縮んでしまうと考えている人が多いからです」とのことです。さらに氏は「『中毒になる』、『効かなくなる』、『意識がなくなる』、『最後の手段』と考えてしまうことも何となくわかりますが、それは全て誤解です。痛みをとったほうが長生きするのです」と述べておられます。[※3]

以上のことは、医療担当者にとっても患者さんにとってもさらには患者さんの家族にとっても、麻薬は恐ろしいという先入観だけがあって積極的に用いることができていないということを如実に示しています。使い方によってはおそらく人類最高の薬のひとつともいえるモルヒネが、わが国では効果的に使われていないということは実に残念なことだと思います。

麻薬としてのモルヒネへの誤解の他、もしかしたら、病院における麻薬管理者としての薬剤師の職能がよく理解されていないということもあるかもしれません。

このように、神から与えられたともいうべき妙薬のモルヒネがうまく使われていないということは悲劇であるといっても過言ではないでしょうか。患者さんやその家族を含む一般国民への誤解を解き、理解を進める他、たとえば、ひとつの解決策として、薬の専門家、薬剤師の麻薬管理者としての活躍が十分に認知されれば、モルヒネがより使いやすくなるであろうことは確実であろうと思われます。

以上のお話しから、モルヒネという言葉が「麻薬」や「犯罪」という言葉とどのようにかかわりあい、また、それ故に誤解されているか、一端を理解していただけましたら嬉しく思います。

薬は毒としての一面も常に同時に持っています。モルヒネの犯罪や濫用という使われ方がモルヒネの「毒」としての一面とすれば、やはり、「薬毒同源」であり、モルヒネも使い方の問題だと思います。モルヒネは使い方を間違えなければまさに天与の薬といえるものなのですから。

なお、筆者により、「麻薬」全般についてまとめられた本が講談社現代新書の一冊として刊行されているので、詳しく知りたい人は御高覧いただければ幸いです。[※4]

物理学者として、また文学者としても知られる寺田寅彦(一八七八〜一九三五)はその最晩年に書いた随筆「小爆発二件」において、「ものをこわがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなかむつかしい」[※5]いうことを書いていますが、モルヒネについても全く同じことが言えると思います。

引用文献

[※1]後藤直良,作家と薬,薬事日報新書(2000).

[※2]武田紀子、大西和子、三重看護学誌、第11巻、19−27(2009)

[※3]中川恵一,學士會会報第880号,106〜118頁(2010).

[※4]山信次,〈麻薬〉のすべて,講談社現代新書(2011).

[※5]小宮豊隆編,寺田寅彦随筆集第五巻,258頁,岩波文庫(1963).

関連記事

プロフィール

船山信次

一九五一年生まれ。東北大学薬学部卒業(薬剤師)・東北大学大学院薬学研究科博士課程修了(薬学博士)。日本薬科大学教授(専門は天然物化学)。著書に『アルカロイド』『有機化学入門』(共立出版)『毒と薬の科学』(朝倉書店)『アミノ酸』(東京電機大学出版局)『毒と薬の世界史』(中公新書)『〈麻薬〉のすべて』(講談社現代新書)『毒草・薬草事典』(ソフトバンク サイエンス・アイ新書)『毒』(PHP サイエンス・ワールド新書)『図解雑学 毒の科学』『カラー図解 毒の科学』(ナツメ出版)『毒があるのになぜ食べられるのか』(PHP新書)『有機化合物〈超〉入門』(技術評論社)『ALKALOIDS』(Elsevier, G.A. Cordell と共著)等