2016.03.25

STAP細胞をめぐる「流言」を検討する

繰り返される「流言」

3月19日、あるウェブ媒体が「STAP現象、米国研究者Gが発表…小保方晴子氏の研究が正しかったことが証明」という記事を配信し、それに応じて「STAP細胞はやっぱりあった!」、「小保方さんは正しかったことを海外の研究者が証明した」、「STAP現象を否定したマスコミは反省しろ!」などといった発言がソーシャルメディア上に飛び交った。

結論からいうと、この記事の主旨は昨年12月12日から数日間、ソーシャルメディア上にあふれた「流言」の繰り返しであり、多くの誤解にもとづくものである(「デマ」と呼ぶ人もいる。流言とデマの区別については後述する)。

筆者は当時、この件について医療情報ウェブサイト『Medエッジ』同年12月13日付で、「その理解は誤り」であると解説した。残念ながら同サイトは終了してしまったため、同じ記事は筆者の個人ブログに転載してある。本稿ではその説明を繰り返すとともに、あらためてこの問題を整理してみる。『Medエッジ』掲載記事と内容的に重複があることをご了承されたい。

「iMuSC細胞」とSTAP細胞

「小保方晴子氏の研究が正しかった」ことの根拠とされている論文は、米テキサス医科大学のキンガ・ヴォイニッツ博士らがまとめ、2015年11月27日、『ネイチャー』と同じ出版社が発行する『サイエンティフィック・リポーツ』という電子ジャーナルに掲載されたものである。題名は「損傷によって誘導された筋肉由来幹細胞様細胞群の特性評価」(Scientic Reports 5(17355), 2015)。

この論文は題名からわかる通り、マウスの足を「損傷(怪我)」させて筋肉の細胞を刺激し、その後に採取・培養したところ、多能性幹細胞、つまりES細胞やiPS細胞のように、さまざまな細胞になることができる細胞に“似たもの”ができた、という実験結果をまとめている。論文の著者らはこの細胞を「iMuSC細胞(損傷誘導筋肉由来幹細胞様細胞)」と名づけている。彼らはこの研究を数年前から行っており、初期実験の結果をすでに2011年にオープンアクセス誌『プロスワン』で発表している(Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0016699)。この論文はその延長にあるものだ。

STAP細胞についても再確認しておこう。2014年、当時理化学研究所にいた小保方晴子氏らが「STAP細胞」または「STAP現象」として主張したことは、マウスの脾臓から採取したリンパ球を弱い酸性の液に25分ひたしたところ、ES細胞やiPS細胞をもしのぐ多能性(さまざまな細胞になる能力)を持つ細胞ができた、ということである。小保方氏らはこの細胞を「STAP(刺激惹起性多能性獲得)細胞」と名づけた。実験結果は有名な研究者らとの共著で『ネイチャー』に2本の論文として掲載された。

しかし周知の通り、数多くの研究不正があることが各方面から指摘された。最終的には、迅速とはいえなかったものの、2014年12月、理研の委員会の調査によって、STAP細胞とされたものはES細胞である可能性が高いこと、複数の図表が捏造や改ざんされていたことが確認された。ただしES細胞の混入が意図的なのか、非意図的なのか、意図的だとしたら誰がやったのか、そしてその理由については現在もはっきりとしない。また、論文通りに実験(追試)しても、再現性がまったくないことも、理研の「STAP現象の検証」によって確認された。2本の論文は理研の調査結果を待たず同年6月に撤回されている。小保方氏は同年12月に理研を退職した。

なお2015年9月には、理研の調査で実務を担当した研究者たちがSTAP細胞とされたものはES細胞に由来するものであることを明らかにしたこと、7つの研究者グループが小保方論文の追試に失敗した(再現できなかったこと)ことが、それぞれ論文の形式にまとめられて『ネイチャー』の「BRIEF COMMUNICATIONS ARISING」という投稿欄に掲載された(Nature 525(7570): E4-5, 2015; Nature 525(7570): E6-9, 2015)。

小保方氏は体調不調が伝えられているので、まずは休養すべきだろう。回復したうえで科学者として科学的な主張をしたいのであれば、このBRIEF COMMUNICATIONS ARISINGに反論を投稿すべきだ。しかし彼女はそれをしないまま、2016年1月、手記『あの日』(講談社)を公表した。

対象も方法も結果も異なる

ではヴォイニッツ博士らの研究結果は、小保方氏らの名誉をどれくらい回復するものなのだろうか?

ヴォイニッツ博士らが行なった実験は、マウスの筋肉細胞に「損傷」という物理的な刺激を与えた、というものである。したがって彼らがめざしたものは、「STAP」の定義にあてはまらないこともない。

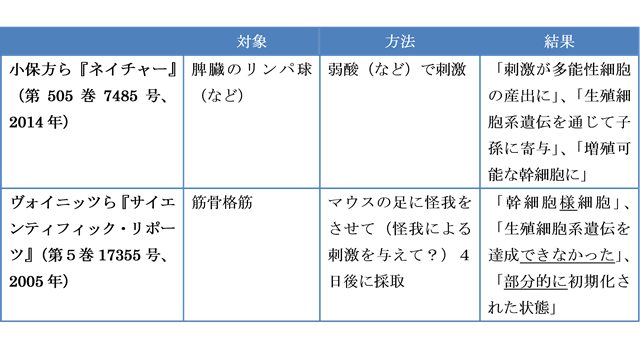

しかし、まず実験対象が違う。小保方氏らはさまざまな細胞を使ったようだが、多能性の確認に成功したと述べたのはリンパ球だけである。一方、ヴォイニッツ博士らは筋肉細胞である。方法もまったく異なる。小保方氏らはさまざまな刺激方法を試したようだが、多能性の確認に成功したものとして論文にまとめたのは、酸である。それに対して、ヴォイニッツ博士らが行なった刺激は、「損傷(裂傷)」である。

これらの事実からだけでも、ヴォイニッツ博士らの論文が、小保方氏らが『ネイチャー』論文で成功したと称したことを再現したわけではないことがわかる。

そして結果も異なることが重要だ。ヴォイニッツ博士らは、このiMuSC細胞が3種類の胚葉(内胚葉、中胚葉、外胚葉)に変わることは確認したが、「キメラ」という多能性の確認方法では「完全な生殖細胞系の遺伝」は確認できなかったと明記している。つまり生殖細胞にはならなかったということだ。この論文では、分化し終わった筋肉細胞を「損傷」することによって「部分的に(partially)」初期化することができ、「多能性様状態(pluripotent-like state)」にすることができたと主張されているのだが、「部分的に」や「様(-like)」という言葉遣いからわかるように、体細胞の初期化や多能性の獲得に、完全に成功したとは述べていない。小保方氏らが『ネイチャー』論文で成功したと主張したこととは異なる。

以上をまとめると、2つの論文に書かれたことの違いは、以下のようになる。

2011年論文は「矛盾する諸結果」の1つ

ヴォイニッツ博士らの論文には、確かに小保方氏らが2011年に『ティッシュ・エンジニアリング パートA』誌で発表した論文への言及がある。STAP細胞を報告した『ネイチャー』論文へとつながるものである。しかし、その部分を翻訳すると、

成体組織中に多能性様細胞が存在するということは、何年も議論の争点になってきた。というのは、矛盾する諸結果が複数のグループから報告されてきたからだ。しかしながらこれまでのところ、そのような多能性幹細胞を体細胞組織からつくる(arise from)ことができたという研究は存在しない。

となる。「複数のグループ」に9から15までの文献註が付いていて、13が小保方氏らの論文である。つまり著者らは小保方氏らの2011年の論文を「矛盾する諸結果」の1つとして紹介したうえで、成功したものとは認めず、明確に否定している。撤回された『ネイチャー』論文については言及すらされていない。

なお13以外の文献註には、米国の研究者がつくったという「MACP細胞」や日本の研究者がつくったという「MUSE細胞」などを報告した論文が挙げられている。STAP細胞ばかりが取りざたされがちだが、体細胞から遺伝子導入を行なわずに多能性のある細胞をつくろうとした研究は珍しくはない。そしていずれもこの論文の著者らが書いている通り、確固とした評価は得られていないことが知られている。安定した評価が得られているのは、遺伝子導入を行なって人工的につくった細胞、iPS細胞(人工多能性幹細胞)だけである。

付け加えると、『サイエンティフィック・リポーツ』は、確かに査読のある学術ジャーナルではあるのだが、査読の基準は「技術的妥当性」のみで、「個別論文の重要性については、出版後、読者の判断にゆだねます」と明言されている電子ジャーナルである。いわば、ごく予備的な実験結果を示して、読者の意見を求めることを目的にして書いたものも掲載される媒体なのだ。したがって読者はその分を割り引いて解釈することが前提になっている。

したがって、このiMuSC細胞もまた、再現実験(追試)など科学と歴史による評価を待つことになる。科学的真理は、1本や2本の論文で確立されるものではない。

小保方氏らの『ネイチャー』論文は撤回されたが、否定されたのは小保方氏らの方法であって、遺伝子に手を加えることなく体細胞を初期化して多能性を持たせる、というアイディア(仮説)ではない。そのような実験が今後成功する可能性は十分にある。ただし、多能性が完全に確認され、さらにその再現性が確認されたとしても、小保方氏らの方法が認められたことにはならないのはもちろん、『ネイチャー』論文における研究不正が取り消されるわけではない。誤解を避けるためにも、そのときには「STAP」という名称は付けないほうがいいだろう。

「研究不正の有無」と「再現性の有無」は別問題

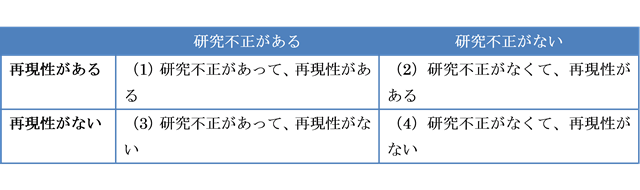

以前に本誌でも書いたことだが、あらためて強調しておきたいのは、「研究不正の有無」と「再現性の有無」はまったく別問題だということである。最大限譲歩して、ヴォイニッツ博士らの実験結果は小保方氏らのいう「STAP現象」の証明に成功したものだとむりやり解釈しても、そのことは、研究不正がなかったということを意味するわけではない。

再論しておくと、研究不正の有無は「研究公正」(または「研究倫理」)の問題であるが、再現性の有無は純粋に「科学」の問題である。それゆえ小保方氏らの『ネイチャー』論文の評価は、以下のように4通りの可能性があったはずである。

理想的なのは、当然ながら(2)である。最悪なのは(3)であり、実際にそうだったと確定している。(4)の可能性は、一般的には考えられることだった。その場合、科学的な批判の対象にはなっても、社会的な批難や制裁の対象にまではならないだろう。

(1)の可能性もなくはなかった。筆者は以前、(1)はあまりないと思っていたのだが、複数の分野の科学者に「一般論として、(1)はありうるのか?」と尋ねてみると、「潜在的にはかなりあるだろう。再現性さえあれば、グラフなどに細工をしていても、あまり気にされないから」という異口同音の答えが返って来た。

小保方氏が複数の図表(最低4点。おそらくはそれ以上)を捏造・改ざんしたこと、STAP細胞と称されたものが実はES細胞である可能性が高いことは、前述のように理研自体も調査結果をもとに認めている。ヴォイニッツ博士らの論文には、これらのことを覆す要素はない。したがって小保方氏や共同研究者、理研、早稲田大学の名誉回復にはまったくつながらない。

科学をめぐる言論空間を豊かにするために

評論家の荻上チキ氏は、「流言」と「デマ」は厳密には異なり、前者は「根拠が不確かでありながらも広がってしまう情報」であり、後者は「政治的な意図を持ち、相手を貶めるために流される情報」だと説明する。流言とデマの区別は「学術研究には有用ですが、臨床的な分析や対処の際には、実際はそれほど重要ではない」と荻上氏は論じる。「流言やデマが広がるのは、それを信じた人・広げた人が多くいるからです。ですから、それを信じてしまう集団的な心理や情報環境にこそ注目すべき」(『検証 東日本大震災の流言・デマ』、光文社新書、2011年、13〜14頁)。

筆者は荻上氏の見解に同意するのだが、冒頭で紹介した記事の著者やそれに賛同する人たちの大半は、政治的な意図で誰かを貶めているようには思えないので、本稿ではとりあえず「流言」と呼んでおく。

本稿では、昨年12月12日と今年3月19日に広まった流言について、その根拠を筆者なりに検討してみた。根拠とされるものを同じくするこの2つの流言を「信じた人・広げた人」たちには、どのような問題があったのだろうか? 第1に、研究内容(論文)の理解が正確ではないこと、第2に、「再現性の有無」と「研究不正の有無」を混同していること、であろう。

ネット上には、これら以外にもSTAP細胞問題に関する流言が散見されるが、第3の問題として、「必要条件」と「十分条件」を混同しているということもある。

たとえば、Oct4という多能性を示すマーカー(目印)として知られるタンパク質の陽性反応(発現)を、STAP現象が起きている証拠だと述べる人がいるが、Oct4の発現は多能性の必要条件であって、十分条件ではない。

小保方氏は手記『あの日』で、「「Oct4陽性の細胞隗を作成したところまで」を、STAP細胞を作製した根拠」であると、2014年4月の記者会見後に述べた追加説明を繰り返している(同書171頁)。しかし「STAP」の「P」は「pluripotency」、つまり「多能性」という意味である。現在では、ある細胞の多能性を証明するためには、「キメラ(マウスの作製)」や「テラトーマ(の発生確認)」と呼ばれる実験が不可欠とされており、Oct4陽性だけでは、多能性の十分条件を満たしたことにはならない。

そしてOct4の発現を示す緑色の光は、細胞が死ぬときに観察される「自家蛍光」と区別される必要がある。しかし、理研による「STAP現象の検証」(再現実験)では、小保方氏自身によっても、「検証」を指揮した丹羽仁史氏によっても、その確認はなされなかった。7つのグループによる追試(再現実験)でも同様である(前述のNature 525(7570):E6-9)。「検証」では、キメラ作製も試みられたが、1回も成功しなかった。

したがって小保方氏らと同じ方法で、多能性の十分条件を満たす細胞を作製できたという例は、本人も含めて誰も実現できてない。

にもかかわらず、現実として小保方氏の『あの日』は26万部ものベストセラーになっているといい、ネット上には流言が満ち溢れている。しかし、『あの日』を買った者のなかには筆者のようにこの問題を検証するために買った者もいるだろうし、そもそも日本には1億2000万人以上の人々がいる。そうした流言を信じないネットユーザーも多い。

信じ込んでしまっている人を説得するのはほぼ不可能である。科学やメディアのプロがすべきことは、よくわからず判断に迷っている人たちを念頭にして、手堅いファクト(事実)と厳密なロジック(論理)で、結論を急がず粘り強い議論を継続することである。そのことが流言やデマを信じてしまう「集団的な心理」を変化させ、「情報環境」を整え、科学をめぐる言論空間を豊かにすると筆者は考えている。冒頭で紹介した記事の著者を人格攻撃する者もネットには散見されるが、それは賢明ではない。

サムネイル「Truth magnified」

プロフィール

粥川準二

1969年生まれ、愛知県出身。ライター・編集者・翻訳者。「ジャーナリスト」とも「社会学者」とも呼ばれる。国士舘大学、明治学院大学、日本大学非常勤講師。博士(社会学)。著書に『バイオ化する社会』(青土社)など、共訳書に『逆襲するテクノロジー』(エドワード・テナー著、早川書房)など、監修書に『曝された生』(アドリアナ・ペトリーナ著、森本麻衣子ほか訳、人文書院)がある。