2017.05.11

「地球惑星科学の哲学」ってどんな学問?

「地球惑星科学の哲学」という言葉を聞くと、唐突な組み合わせのように思われるかもしれない。地球惑星科学? それと哲学? そもそも、科学と哲学というのは水と油のような関係なんじゃないかと言われそうだ。しかし、我々の宇宙観と哲学という2つの間には、長い付き合いの歴史がある。それも、文明が始まって以来の付き合い、と言ってもいいくらいだ。

例えば、古代のエジプトやメソポタミア、古代中国、日本でも古墳時代などの墓には、生前の埋葬者の生活風景と共に当時の宇宙全体(ドーム状の閉じた空間や、星々の輝く夜空)を表した壁画が描かれているが、それは、宇宙全体と私たちの生との間に深い関係があったこと、当時の人々が理解した宇宙全体の中で自身の生の意味を解釈していたことに由来している。

現代の地球惑星科学においても、ゴーギャンの「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか(1897)」が、研究全体のモチーフとして比喩的に引き合いに出されることが多いが、こうして宇宙全体を知ることと私たちの生との間には、切っても切れない関係があると考えられる。

ポール・ゴーギャン

「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか(1897)」

画像:File:Paul Gauguin – D’ou venons-nous.jpg – Wikimedia Commons

冒頭に出てきた「地球惑星科学の哲学」というのは聞き慣れない言葉だと思うので、テクニカルタームを説明しよう。まず、「地球惑星科学」とは何なのだろうか。次に、「~の哲学」という言葉遣いは何なのか。

地球惑星科学とは

宇宙についての観察や推測は、古代文明から始まっていたが、宇宙における我々の位置が科学的に認識されるようになったのは16世紀あたりである。地球が球形であることがマゼランの世界一周航海によって実証され、望遠鏡の発達により月の表面の凹凸や木星の衛星が発見されるにつれ、地球が宇宙の中心ではなく太陽系の一惑星であることが現実的な認識として広まっていった。ここら辺は、天動説から地動説へ、ということで聞いたこともある読者も多いだろうと思う。

地球惑星がどのように太陽系の中で生まれたのかについては現代まで研究が続いているが、1980年代には太陽系がどのように形成されたのかについては、原理的に大方のことは分かった状態になった。こうした流れを受けて、1990年代初頭の日本では、地球を研究する分野が「地球惑星科学」という総合的な分野となった。

それまでの地球科学との大きな違いは、地球を一惑星として捉え、生命を育む「奇跡の惑星」地球がどのような歴史や現状、未来を持つのかを様々な科学を総動員して明らかにしよう、という立場がより鮮明になってきていることだ(注1)。

近年、太陽系以外の惑星系、いわゆる「系外惑星系」が発見されることで、このようなアプローチの重要性はますます高まってきている。私たちでも関心があるような、「宇宙には地球しか生命がいないのか?」、「宇宙には人間のような宇宙人がいるのか?」といった問いに、地球型惑星や生命の成立条件といった観点から、生物学者と惑星科学者が一緒に考える、といったことも当たり前のようになってきた(注2)。地球ってそれほど「奇跡の惑星」ではないんじゃないの? という認識が広まってきたのも、ここ10年ほどの新しい動向だ(この点については、後ほど再度触れよう)。

「~の哲学」とは:最近の科学哲学のトレンド

次は、「~の哲学」という言葉遣いを見てみよう。哲学というと、プラトンだとかカントといった名前が思いつくかもしれないが、そうした個人の哲学体系ではなく、学問だとか活動を対象とした「~の哲学(philosophy of ~)」というのが、現代でよく使われるようになっている言い回しである。それも、「成功の哲学」だとか「経営の哲学」といったようなハウツー的なものではなく、学問分野として成立したものだ。

有名なところだと、「心の哲学(philosophy of mind)」だとか、「言語哲学(philosophy of language)」といったものがある。心の本質とは何か、心と物体との違いは何か(詰まるところ同じものなのか)、であるとか、言葉が意味を持つのはどういうことか、哲学の問題は言語の問題に帰着するのか、などが代表的な問いである。

そうした中、ここ30年ほどで科学を対象とする哲学、つまり「科学哲学(philosophy of science)」が、個別科学を対象としたものへと変化してきている。科学といっても色々あって、例えば物理学や化学のような普遍的・法則的なものもあれば、進化学や地球科学のように法則を持たず歴史的データを積み上げて構築していくようなタイプのものもあるから、十把一絡げにできない、というのが根本的な理由である。

地球惑星科学は、こうした物理学・化学・生物学(進化学)・地球科学・惑星科学といったあらゆる自然科学のハイブリッドであるという性格や、自然をまるごと理解するというスケールの大きさに特徴がある。何て言ったって、地球全体や惑星すべてが対象なのだから。科学哲学の一分野としての「地球惑星科学の哲学」は、このような地球惑星科学という考えがどのように生まれたのか、その理論的・社会的背景とは何か、膨大な地球惑星科学のエリアの中でどのように学際融合的な研究が進んでいるのか、といった地球惑星科学に即した研究を行っていくのが眼目である。

と言っても、「地球惑星科学者」というものが存在せず、実際のところは地球物理学、惑星科学、惑星地質学、宇宙生物学のような各専門を持つ人びとが境界領域を埋めていくようにして緩やかな連合体である地球惑星科学が存立しているように、地球惑星科学そのものを対象とした科学哲学というのも実際上は存在しない。簡単に言うと、領域があまりにも広すぎて全体像を語るというのが極めて難しいということである。

さらに、地球惑星科学という総合学問が1990年代に誕生してまだ日が浅いため哲学分野からの研究が追い付いていない、という事情もある。現時点では、伝統的な地質、地球物理、地震学、惑星科学といった領域でのケーススタディを積み重ねているのが実情である(注3)。

もう1つの「地球惑星科学の哲学」:私たちは一体何者なのか?

「~の哲学」には、「~を対象とした哲学」というのよりも他に、「~が持つ深い意味」ぐらいの緩い仕方で使われることもある。そして私が注目したいのは、むしろこちらの意味での「地球惑星科学の哲学」である。近年の(小)惑星探査の成果によって、私たちは自分たち生命の起源や将来について、より深く広い展望が得られるようになってきている。そうしたときに、私たちは自身をどのように再定義し、存在意義を書き直していくのか。こうした論考がここ10年ほどで、特に英語圏を中心に活発化してきている(注4)。

この意味で地球惑星と生というのを考えるのであれば、難しそうな哲学書を読まなくとも、SF小説やSF映画を鑑賞するだけでも十分なインスピレーションが得られるだろうと思う。例えば、私が授業でよく使っているのが、手塚治虫の『火の鳥』である。この作品では、不死の象徴である火の鳥が、人類史の始まり(ヤマト朝廷の誕生)や、電子頭脳によって人類が支配された近未来、地球外惑星といった様々な場面で何度も登場する。これはおそらく、全宇宙を貫くあらゆる文明活動の源にあるのが、形を変えくり返される命の営みであるという、手塚の深い洞察に基づくものであろう。

そうした手塚の主張が最もストレートに現れるのが、未来編で明確なビジョンとして現れる「コスモゾーン(宇宙生命)」という概念だ。この未来編では、愛、命、死別、孤独、生命の意味といった私たちにとって最も重たいテーマが扱われているが(素晴らしい筆致であるので、未読の読者は是非ご覧頂きたい)、ここでの文脈において重要なのは、コスモゾーンという汎宇宙生命論(宇宙を構成する万物――素粒子、原子、細胞、人間、地球、太陽系、銀河――が、すべて火の鳥の一部であり生き物であるという考え)をもとに、過去・現在・未来の地球文明やそこに登場する個々人の生の<意味>というものが叙述されている点である。

マクロ的な視点から眺めて初めて、ミクロ世界での個々のイベントに彩が添えられる――言わば遠近法の消失点のような役割を、コスモゾーンという概念は担っているわけである。私たちの個々の生の存在意義や意味というものを理解するとき、宇宙全体についての理解が常に底流として流れているということを、手塚の『火の鳥』は教えてくれているように思える。

手塚治虫『火の鳥』未来編(1967-68)

30世紀に電子頭脳によって戦争が起こり、超水爆によって全人類が滅亡する。そうした中、唯一残され永遠の命を与えられた山之辺マサトの意識が、火の鳥と宇宙を旅するシーン

科学(人類)の歴史を紐解いてみても、私たちは宇宙ないし世界全体についての新しい知見を得るたびに、自己の立ち位置ないし存在意義というものを書き直してきたことが分かる。ここでは西洋の伝統に則って見てみることにしよう。

古代から近代までは、私たちの住まう地球が世界の中心で、自分たちこそが宇宙の中でも唯一の知的存在であると長らく考えられていた。それが、地動説の登場によって世界の中心が太陽に移り、地球が太陽の周りを回っていることになると、地球上のすべてのものの意味が変わってくる。想像力たくましい学者の中には、宇宙には太陽系のような惑星系が無数に存在し、地球人のようなものが遍在するのではないか、とさえ主張する者が現れ始めた(注5)。しかしこれは荒唐無稽な想像であって、実際には地球型惑星が地球以外に発見されないわけだから、地球のみが生命を育む惑星であるという常識が根強く続いた。地球は文字通り「奇跡の惑星」とされてきたわけだ。

ところが、1995年の系外惑星の発見を境に、劇的に状況が変わった――というか、それまでの常識が崩れ、新たな可能性が拓けた。現在までプラネットハントの営みは続いてきているが、2017年2月現在、確認されてきた系外惑星の数は驚くことに3400にも上っている(注6)。これだけ惑星があれば、1つか2つぐらい、地球のような水の惑星があって、地球人のような存在があったとしても不思議ではなさそうだ。クラクラきてしまうような話ではあるけども。

さて、私たちは考える。これだけの数の惑星が、そして今後何万個、何百万個と確認されていくであろう惑星があることを前提としたとき、私たちの存在意義とは何なのだろうか、と。もしかすると、私たちは宇宙によくある知的生命体のタイプβ(あるいはタイプγ?)に属するのかもしれないし、あるいは本当に、「奇跡の惑星」に生まれた唯一無二の知的生命体なのかもしれない。ではそのとき、私たちはどのような運命をたどっていくべきなのか。

私たちは宇宙へと活動の場を広げ、生命というバトンを次の生命(人工的なものであれ)へとつないでいくのが務めであるのか。あるいは、手塚治虫の『火の鳥』が描くように、私たち宇宙生命(コスモゾーン)は永遠の円環の中で滅亡と再生とをくり返すものであるのか……。

私たちには、まだ、どれが正しいピクチャーであるのかは分からない。しかし、宇宙や地球惑星についての知見が拡大するにつれ、私たち自身の捉え方が変わっていくだろうことは確かだろう。それは逆に言えば、私たちが自身についての正しい理解を得るためには、宇宙の根本的な摂理を知ることが重要だ、ということである。

あなたのアイデンティティが変わっていくかもしれない

私たちが、自身をどのように捉えるのかというアイデンティティの問題にも、地球惑星科学は密接に関わってくるだろう。ここで興味深いのは、「あなたは何人(なにじん)ですか?」という質問への答えが、我々が関心を持ちうる限りでの「世界」と密接に関わっている、ということだ。

日本での例を挙げると、明治の国民国家が生まれる前まで、江戸時代では、日本人は自分たちの国(くに)で自らを呼ばわっていた。「会津人」だとか「長州人」といったように。それが、明治政府ができてから西欧列強に対抗するため国民国家意識が高揚され、私たちは自身を「日本人」と認識するようになった。それが、戦後まで続いている。現在、「あなたは何人ですか?」という質問に対して、「福島県民」だとか、「地球人」という風に答える人は、まずいないだろう(戦前では、「アジア人」としての意識が強まった時代も一時あったが)。

しかし、私たちの活動の場が宇宙に広がり、「地球惑星の一員」という認識が日々の生活の中で強まっていけば、自身を「地球人」と呼ぶようになる日もそう遠くないかもしれない。ここでも、SFやアニメの世界が、私たちに想像の翼を与えてくれている。

SFのスターウォーズやスタートレック、日本のアニメであればガンダム等の世界を思い起こして欲しい。スペースノイドvs地球人という図式が、そこでは当たり前のように使われていることが分かる。Zガンダムには、「地球の重力に魂を引かれた人々」という表現が出てくるが、これは宇宙居住人から地球の表面に這いつくばる人類を眺めたときに、実に自然と口から出てきそうな言葉ではないか。

地球惑星科学の進展が、こうしたSFを超える形で私たちに示していくであろうことは、むしろ現在のSFの想像力の乏しさであるかもしれない。私たちはつい、「宇宙人」というと、地球上の人類と何らかの仕方で似たような存在を想像しがちである。しかし、系外惑星の発見によって明らかになったのは、まるで太陽系の惑星とは似つかないその異形な形態である(注7)。

典型例としてよく取り上げられるのが、ホットジュピターという、木星ほどの大きさを持ちながらも恒星(太陽系なら太陽に相当する)のすぐ近くを回る灼熱の巨大惑星である。このような惑星が存在するなんてことは、観測されるまで誰一人の惑星科学者も想像すらできなかったことである。私たちが考えている「宇宙人」も、あくまで太陽系にある地球惑星からの延長線上にすぎず、今後の惑星科学からの驚異的な発見が、そうしたコンベンショナルな「宇宙人」のイメージを塗り替えていくのは大いにあり得ることだろう。

ちょうどこの記事を執筆している最中の、2017年2月23日にNASAからの発表があり、39光年先に7惑星のうち3つの地球型惑星を持つ系外惑星系が発見されたという、驚くべきニュースがあった。これもホットジュピターと同様、常識的には理解しがたいことではあるが、3つの地球(型惑星)が並んで同じ太陽の周りを回っている、といった構図をイメージすればいいのだろう。まさに、「事実は小説よりも奇なり」である。

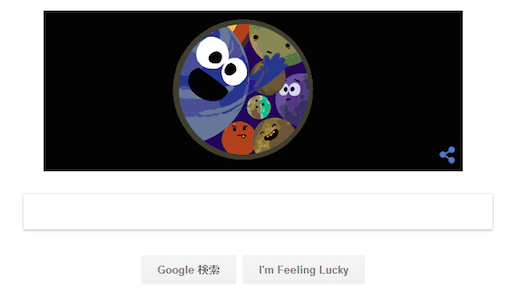

このニュースは、Yahooにトップニュースとして掲載されたほか、Googleのトップページもこの発見をフィーチャーしたものに替えられた。宇宙への関心はここ近年に至って、一般人へも膾炙したものになっていることを如実に表している例だ。

2017年2月24日付けのGoogleのトップページ。

NASAによる7つの系外惑星の発表にちなんだものに替えられている。

そのほか、地球惑星科学の進展がもたらす哲学的諸問題

ここまで、私たちの<存在意義>や<アイデンティ>といった深い問題と関わる意味での「地球惑星科学の哲学」を取り上げてみたが、近年、他にも宇宙開発や未知の存在との遭遇といった観点から、哲学的な問題が盛んに論じられるようになっている。ここでは、特に興味深いと思われる2つの論点を紹介して終わることにしよう。

1つは、宇宙資源の所有権の問題である。日本では「はやぶさ」に代表される、イトカワからのサンプルリターンなど小惑星探査の輝かしい実績があるのは周知のことであろう。こうした流れのなか、2015年にアメリカでは宇宙法という国内法が整備され、2つのベンチャー企業が先頭に立って、宇宙開発や資源採掘へと乗り出そうと急ピッチで動き出している。

国際的に見れば、冷戦時の1966年につくられた宇宙条約という枠組みがあり、天体(小惑星も含む)の領有は禁止されているのだが、そこにある資源の活用、とりわけ商業的利用については何も言及されていないため、宇宙開発先進国のアメリカや、国際的なハブ機関としての地位確立を目指すルクセンブルクが先頭になって、なし崩し的に資源採掘が進んでしまうのではないか、という懸念の声が上がっている(注8)。

これは哲学の観点からすれば、そもそも月や小惑星といった宇宙天体は「誰のものか(あるいは、みんなのものなのか)」、「どのような理屈で所有権を主張できるのか」という、新たな問題領域を生じさせている、ということである。問題の解決には、もちろん法的ないし政治的な取り組みが不可欠であるが、原理的な問題として、天体の「領有」ではない「資源採掘(資源の所有)」が許されるのか、という問題が今後激しい論争の火種になっていくのは想像に難くない。小惑星探査において指導的立場にある日本は、この資源所有の問題を今後注視していく必要があるだろう。

もう1つは、未知との遭遇にまつわる認識論的な問題である。未知の存在(The Unknown)と呼ばれるように、宇宙における知的存在の形態は未知数である。惑星探査や宇宙生物学の草分け的存在であったカール・セーガンによる『コンタクト』が描くように、私たちが宇宙人からのメッセージを傍受したとしても、それを解読できるという保証はない。

同作では、「数学は宇宙の共通言語である」という台詞が現れ、メッセージを読み解いた情報が移動装置の設計図に相当することが判明したり、移動装置に乗った主人公エリーが亡き父と遭遇して英語によって意思疎通するといったシーンが描かれているが、これも相手の方が地球人の思考言語やコミュニケーション形態に合わせてくれているわけであって(そうでないと、小説や映画によって私たちは理解することすらできない)、実際にコンタクトがあった場合には私たちには全く理解できない、あるいはメッセージであることすら認識できない、といったケースが出てくることも否定できないだろう。この地球外存在とのコミュニケーションの問題は、地動説が唱えられた科学革命の時代からつとに指摘されてきたが(注9)、近未来において惑星間移住や異星人とのコミュニケーションの問題が現実化していったとき、リアルな認識的問題として浮上してくる可能性がある。

冒頭で述べたように、人類と宇宙との付き合いは有史以来であり、それは「私たちがどこで生まれ、どのような生き方をし、今後どう生きていくのか」という哲学と密接な関係にある。今後、系外惑星や小惑星の探査によって広がり変貌していく「地球惑星」の姿は、どう変わっていき、私たちの常識を塗り替えていくのであろうか。興味は尽きない。

脚注

(注1) 日本地球惑星科学連合の説明より [2017.2.28 閲覧]

http://jpgu.org/index/general/abouteps.html

(注2) 『地球外生命――われわれは孤独か』(長沼毅・井田茂著, 岩波新書, 2014)などを参照されたい。宇宙スケールで地球惑星はありふれた存在と考える惑星科学者は、地球外生命の可能性について楽観的なのに対して、地球上での生命の進化史の偶然性・複雑性に目がいく生物学者は、その可能性について悲観的であるのが興味深い。

(注3) 例えば、国際的に著名な地球科学者である都城秋穂は『科学革命とは何か』(都城秋穂著, 岩波書店, 1996)を遺しているが、変成岩が専門である著者は、特にその領野に即して科学理論の変遷を叙述しているのが同書の大きな特徴である。

(注4) 系外惑星の発見に触発されたものが多々見られるが、日本での状況とは異なり、宗教(具体的にはキリスト教)を念頭においた関係が論じられているものが多いのが特徴である。

(注5) 天動説から地動説へと至る「科学革命The Scientific Revolution」が、コペルニクスに始まりニュートンによって完了する、というのも現代ではほぼ定説化している(この間、150年くらいかかっているので、「革命」というにはやや長すぎるが)。この転換が持つ哲学的な重要性については、『閉じた世界から無限世界へ』(アレクサンドレ・コイレ著, みすず書房, 1973)に詳しい。

(注6) NASA Exoplanet Archiveより [2017.2.28 閲覧]

http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/

(注7) エキサイティングな系外惑星についての発見物語や解説については、『異形の惑星―系外惑星形成理論から』(井田茂著, NHKブックス, 2003)を参照。

(注8) 寺薗淳也による記事、「小惑星に突き進むアメリカに死角はないのか?」を参照。

http://mainichi.jp/articles/20160921/mog/00m/040/001000d

(注9) 例えば、近代哲学の認識論的転回を担ったジョン・ロックの『人間知性論(1690)』にも、すでにそうした問題意識が読み取れる。同書の2巻23章13節、4巻3章23節などを参照。

プロフィール

青木滋之

1974年生まれ。会津大学コンピュータ理工学部文化研究センター上級准教授。博士(人間・環境学)。専門は17-19世紀の英語圏を中心とした哲学・科学思想史、現代の科学哲学、非形式論理学。科学と哲学との相互作用史が主たる研究テーマ。著書に、「宇宙における我々の位置――科学と哲学の協奏」(春日直樹編『科学と文科をつなぐ』所収、東京大学出版会、2016年)など。