2014.02.27

続・STAP細胞が映し出すもの――「科学」と「社会」の関係

前稿「なぜSTAP細胞は驚くべき発見なのか――STAP細胞が映し出すもの」を執筆してから、STAP細胞が置かれた環境はずいぶん大きく変わってしまった。

論文中の画像データについて不審な点がある、という外部からの指摘がなされたことにより、小保方晴子博士が在職する理化学研究所が調査を行うことになった。そのことは、インターネット上のみならず、新聞やテレビといったメディアでもその事実が伝えられ、さざなみのようにその影響が広がっている。

実際どのような調査が行われているか承知はしていない。ただ、一般論ではあるが、社会において、組織に属する人間の所属機関で調査が始まったのであれば、結論やその後の対応など、まずは当該機関の判断に委ねるべきで、部外者があれやこれやと憶測を開陳することは避けたほうがよいだろう。

その上で、科学コミュニティの、しかも幹細胞という分野にいる人間として、省みて伝えておきたいことはある。なにより、前稿で副題に「STAP細胞が映しだすもの」と付した文章を書いた人間として、いまなにを映し出しているのかを書き留めておきたいと思う。まず、今回の話題については、層を分けて考える必要があるのではないか。ひとつは科学、ひとつは社会。そして、その間をつなぐものだ。

「幽霊」を見るためには

幹細胞に興味を持つ人間にとって、身体を構成するあらゆる細胞へと分化する「多分化能」を創りだすというのは夢といってもいい。俗っぽい言い方をすれば、埋蔵金の発掘に挑むようなもので、あるかないかはわからない、伝承はあれども証拠はない、そんな存在だ。そして、多能性においての「伝承」といえば、「身体のほとんどの細胞は受精卵と同じゲノム配列を保存している」という点だろう。

プラナリアやイモリやトカゲにできて、哺乳類ともなればなぜそれができなくなるのか。なんらかのトリガーで可能になるのではないか。そんな夢を見て筆者も大学院の扉を叩いたし、多くの人々がその目標に向かって「穴」を掘り続けてきた。研究目標として「多分化能維持における○○の分子機構の解明」などというのは、それを科学のジャーゴンによってそれらしく書きなおしたものにすぎない。

埋蔵金は掘らなければ出てこない。ただ、掘り出されたと称されたものを本人は「埋蔵金」と思い、一過的に埋蔵金に見えたとしても、のちにさまざまな方面から検証された結果、ただの土塊だったり埋まった瓦だったり黄鉄鉱だったりすることが明らかになっていく。言い方を変えれば「幽霊を見た」という人がいれば、その人にとってそれは真実なのであろう。「こういう天気で、こういう場所で、こういう時間に必ず見えるのだ」とその人が報告したとすれば、その時点では当事者以外は疑う根拠を持たない。

ただ、報告者が示した条件を再現しながらも、「幽霊が現れない」ということが繰り返されていけば、他人はそれが真実であると信じることはできなくなるだろう。STAP細胞に先立って報告された、体内に存在するという多能性幹細胞たち。MAPC(骨髄由来、2002年)にしろ、VSEL細胞(臍帯血、骨髄由来、2006年)にしろ、MUSE細胞(骨髄、その他体細胞由来、2010年)にしろ、そうした細胞であったということである。

それを判断するために、科学という営みの中では「再現性」というものが重視される。

さまざまな報告の中で唯一、条件を満たせば本当に「幽霊が見える」、いや「幽霊を作り出せる」ことを万人に示したのがiPS細胞である。iPS細胞はどんどんとその樹立技術を洗練させ、細胞の初期化システムの解明という科学の成果にとどまらず、再生医療や創薬研究へとその幅を広げ続けている。これもつきつめれば、「万人が再現できる」、そのことによって多くの研究者が研究に参入できたことに尽きるのである。

それでも、である。前述の細胞たちはただのデタラメだったのか。それらが示した条件を抽出し、一般化できれば……。他の知られざる条件を示すことができれば、「幽霊」は現れてくれるのではないか。心の片隅でそう考える研究者は少なくなかった。そして現れたのがSTAP細胞だった。

実験結果の図を「読む」ということ

その論文は、「弱酸性というストレスによって」細胞を初期化ができる、という点はとんでもなく見える話ではあったが、示されている実験のデータや論旨の展開に問題はなかった。なにより、これまでに報告されてきた細胞たちが見出された状況に「ストレス」という理由を与えてくれたこと、そしてこれまでのES細胞やiPS細胞研究で明らかにされていた、いくつかの分子メカニズムと矛盾しない現象が記述されており、コンセプトとして受け入れやすいものであった。

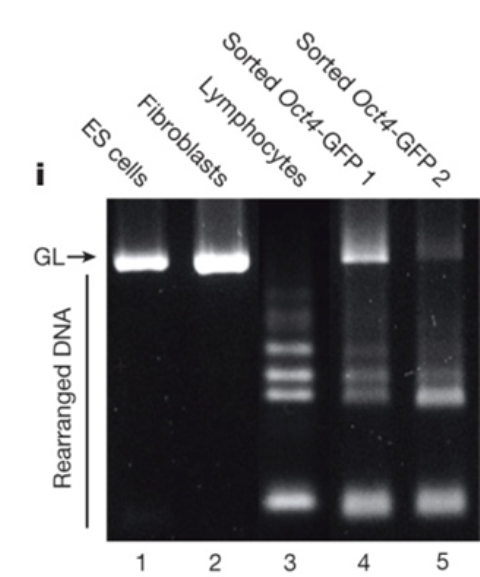

もちろん後出しジャンケンで言えば、筆者が一読したときに、不思議に感じた図もあった。たとえばFig1iで提示されている画像である。この図はゲノムのある配列部分の存在を検出する目的で作成された図だ(H Obokata et al. Nature 505, 641-647 (2014) doi:10.1038/nature12968から引用)。

1、2というレーンにはGLというバンドがある。これは受精卵や皮膚など、免疫系以外の細胞のゲノム上にある配列である。一方、3のレーンの免疫系の細胞ではGLのバンドがないかわりに、階段状のバンドが見える。他の細胞とは異なり、GLのバンドの不必要な部分が切り捨てられて再構成されることによって、再構成された遺伝子が階段状のバンドとなって現れることが知られている。

だが、哺乳類の体内には、二対の遺伝子が存在する。実際にタンパク質となって機能を発揮するのは再構成された一対のみで、再編成されていない一対は機能しないまま保存される。これを対立遺伝子排除、アレリック・エクスクルージョンというのだが、本来であれば、この図のようにGLのバンドが消失するのではなく、保存されたもう一対のバンドが現れるはずである。このバンドがない、ということがひとつの違和感ではあった(ただし、PCRという操作の条件にもよるし、その他にもさまざまな理由は想像できるため、GLのバンドが現れないこと自体が論文の信頼性を揺らがす根拠とまでは言えない)。

また、この図の4、5のレーンの通り、STAP細胞が再構成された階段状の配列を保持しているというのであれば、STAP細胞から構成される個体の細胞はすべてこの配列を持つはずである。つまり、胎児の解析において、蛍光顕微鏡下でのGFPによる緑色の蛍光以外にも、この図同様のゲノムの情報を示せば、STAP細胞成立のより強固な証明になりえると感じていたし、査読者もそれは指摘できたことだろう。

このように、論文に記載された図は、論文の論旨展開を行うために必要なものであり、論文を読む研究者は、図から表層深層さまざまな意味を読み取る。また、査読を行うものは、原著者が見落としていたミスを探すといったように、慎重に論文の質を吟味していくのである。

論文の発表は出発点に過ぎない

一方、論文の査読者に対して、画像の不審を指摘する人々からは、画像のチェックを怠ったなどとして、責任を問う声も聞こえるが、論文中のロジックの正当性、それを導くデータの過不足、これまでの科学的な常識と著しく矛盾がないことなどを確認することは査読者が担う責務である。だが、通常は画像の修正等までは想定しない。修正によってしか実現しない画像であれば、前記の「再現性」という障壁につきあたるからだ。

査読者がデータの真贋までを疑わなければならない、とするのは酷な話であろう。

また、論文に掲載した細胞や遺伝子配列などのサンプルについては、一部例外もあるが、道義的には他の研究室からのリクエストに応じて提供することが望ましいとされている。もちろん守秘義務の契約を結ぶなどの手続き等を結んだ上でのことになるが、必要以上にサンプル提供を拒んだりすれば、研究の質やその研究者の信頼性を損なうことになる。

つまるところ、画像の操作の疑義があろうがなかろうが、同一細胞での追試を待つ/行う、他の細胞での再現を待つ/行う、そして私が前稿でも記したようにヒトの細胞での再現を待つ/行う。それが生命科学の態度である。追試実験は、必ずしも簡単にいくものではない。現在、インターネット上では短期間、少数例の追試が報告されているようだが、言語化されていない手技上の要因(流派、などということもある)のみならず、用いる試薬のメーカーやロットによっても結果は変わる。限られた情報を根拠に毀誉褒貶を行うことは、少なくとも「科学」の側が取るべき態度ではない。

かつて造血幹細胞が、本来の能力である血液細胞を造るという能力を超えて、肝臓の細胞へと変化し肝疾患の修復を行うという報告もなされたことがあるが、3年をかけた検証の結果、それは肝臓の細胞と融合し分裂する能力を供与しているということが明らかとなり、造血幹細胞の「多能性」については否定された、という例もある(Lagasse, E. et al. Purified hematopoietic stem cells can differentiate into hepatocytes in vivo. Nature Med. 6, 1229–1234 (2000)、Wang, X. et al. Cell fusion is the principal source of bone-marrow-derived hepatocytes. Nature. 422, 897-901 (2003))。

結局のところ、論文の発表というのはゴールではなく、出発点にすぎない。その論文の成果が、いくらやっても再現不可能であれば、その成果は棄却され、過去にあった様々な学説、論文と同じように無縁仏として忘れられていく。いくら論文内部のロジックが正しくとも、それは科学的な「事実」にはならないのである。そのようにして、「科学」の知識は積み重ねられてきた。

社会が要求する科学者の倫理

ここまでは、「科学」の側から見た像を述べてきた。では、もう一方の「社会」という観点ではどうだろうか。

昔も今も、研究にお金がかかるのは避けることができない。16世紀の知りたがり屋の道楽者、natural philosophistたちがパトロンによる支援で研究を行っていた時代でも、道義上パトロンに対して「うそをつかない」というくらいの規範はあっただろう。現在においての研究のパトロンといえば、とりもなおさず公的な財源である。日本においては、国の予算なしではその活動を行うことは不可能だ。そうしたことを考えれば、研究費を申請することに際しての不正は許されない。研究者の倫理というのは、そういうものと考えるのがシンプルだ。

しかし、「科学」というシステムが、例えば科学研究費補助金などの形で予算配分権を委任されている、という状況から考えると、社会が研究者に期待する倫理観は、「科学者」、「研究者」が社会からプロフェッションとして見做せるかどうか、という問題につながっているのではないか。

古典的な例ではあるが、1964年に、ミラーソン(G.Millerson)は多様な「プロフェッション」についての概念を統合していくつかの要件をまとめているが、その中で「倫理綱領によって、プロフェッションへの忠誠が保たれること」という概念を示している。簡単に言えば、自らのコミュニティが定めた綱領に沿って行動しているか、ということであり、自律可能な集団であるかが、プロフェッションとして受容される大きな要素といえるだろう。

近年の日本においては、2003年に日本学術会議の「学術と社会常置委員会」によって「科学における不正行為とその防止について」という報告書が出されており、その中で「科学者の職業倫理(科学者倫理)」について論じられているし、文部科学省は2006年に「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」を定めている。

だがその後も研究の不正とみなされる事案はいくつもメディアを賑わわせてきた。東京大学の細胞生物学・分子生物学研究にしぼっても、2005年に日本RNA学会が論文12件の疑義を大学に通報し、2006年に4本について再現性・信頼性がないとの調査結果が報告された件、2012年に日本分子生物学会が、「論文不正問題に関する早急な情報開示の要望書」を発表してタンパク質のシグナル伝達などをめぐる論文に不正の疑いがあると申し入れ、2013年に42本の論文が撤回されるという件などが知られている。

これらの件は、論文執筆者本人による問題というよりは、画像操作などの不正を見抜くことができなかったことなどによる管理責任を問われるものであった。彼らはすでに学術的に大きな成果を挙げていたために大人数の研究室を主宰し、研究テーマにおける方針の検討や助言、執筆された論文におけるロジックのチェックなどはもちろん行っていたであろう。しかし、すべての論文のすべての画像に対して、行き届いた確認は行っていなかったのだろう。

もちろん日常的に、生の実験結果や実験ノートを前に討議を行っていれば、こうした事件は生じなかったはずである。研究室主宰者がそれをし得なくとも、直接の実験指導を行う人間にそのことを厳に課しておけば、やはり起こらないはずだった。そうした意味で、査読者が負う責任とは異なり、大人数であったから画像は性善説で見た、ということは免責理由とはなりえない。このあたりは、研究への関与・役割が明確でない、あるいはほとんど関与が認められない儀礼的に共著者として名前を連ねる「ギフトオーサーシップ」という慣行の問題とも関連するが、「総インパクトファクター争い」「本数争い」という加熱した状況をも映し出す。

「責任」を負うのは誰か

また企業と複数の大学が関与した臨床研究データの偽造などが行われ、この問題は厚生労働省が刑事事件として告発をするなど、もはやコミュニティ内部にとどまらない状態となりつつある。こうした例を受け、2014年2月3日にはこのガイドラインの見直しについて、審議のまとめが行われた。(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/021/houkoku/1343910.htm)

その概要においては、こうした見直しが行われる背景に「研究活動の不正行為の防止が研究者個人の責任に委ねられている傾向にあったことを踏まえ、今後は国による支援等も行い、各研究機関が責任を持って不正行為に対応できるようにすることが必要」と明記し、これまで通り「研究者自らの規律や大学等の各研究機関、研究者コミュニティの自律に基づく自浄作用として対応すべきであるとの基本姿勢」を保持するとしつつも、「各研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わるよう、組織としての管理責任の明確化や不正行為の事前防止を図る取組の推進を促す」ために、「研究機関に対して国による適切な支援を行う」としている。

ガイドラインに新しく盛り込まれる行政の役割は、

・各研究機関における調査体制への支援(各研究機関において十分な調査を行える体制にない場合は、日本学術会議等と連携し、専門家の選定・派遣等を検討)

・研究倫理教育プログラムの開発への支援

・新たなガイドラインに基づく各研究機関の履行状況調査の実施

・各研究機関に対する措置の発動(間接経費の削減)

とあり、要するに、研究者が持っている倫理規範では信用ならないために、教育の段階から行政が介入する、という姿勢が明確となっている。

もう一つ着目すべきは、研究者「個人」から「機関」へ、ということが明確にされている点である。先に、「科学」のシステムのうちでは、その論文が再現不可能であればその事実は棄却され忘れられる、と書いた。これを逆手に取れば、棄却されるまでの間は、行われたかもしれない不正行為にとっては執行猶予のようなものであり、その期間が終わることで、その研究者は「科学」というシステムから罰せられた。提示した説が大きければ大きいほど、その「罰」は大きかっただろう。

しかし、もはやそうした時間的な余裕は研究者には与えられていない。インターネットにおけるコンテンツが多岐にわたる今日、「科学」というシステムにおいてその説がどのように検証されていくのか、例えばいち早く科学的なディスカッションを可能にしたPubPeer(https://pubpeer.com/)や、“Knoepfler Lab Stem Cell Blog”(http://www.ipscell.com/stap-new-data/)のように、その過程が可視化され、社会に広まりつつあることはよいことである。

一方で、その結果かつてゲーテが「悪魔的速度」―veloziferisch―(石原あえか訳)と称したせっかちさが、追試の時間の短縮を急き立てる。そして、それに飽きたらない誰かからの通報、申し入れがあれば、機関は自らの信用を維持するために速やかに犯人探しと証拠探しを行い、研究者は「社会からの」制裁を受けることになるのだ。

論文を掲載した雑誌も、「インパクトファクター」という形で自らの雑誌が評価され、それが「商売」にも影響する以上、論文の質の確保が課せられるという意味においては機関と同様である。投稿規定に反する論文を調査し、なんらかの対応をすることは、「科学」の内側との問題というよりは、社会からの要請なのである。

今回の理化学研究所の対応において、「論文への疑義の対応は個人の問題であって、機関が引き受けるべきことではない」とする意見も散見されたが、文部省所管の「独立行政法人」という形である以上、前述のガイドラインに「文部科学省及び同省所 管の独立行政法人の競争的資金を活用した研究活動の不正行為」と明示されている以上、個人の対応に委ねるというわけには、もはやいかないのである。

なにより、「科学」の外側に住むひとたちは、それを認めてくれるのだろうか。国の研究者倫理ガイドラインの見直しの状況を見る時、残念ながら社会はもはや研究者を「プロフェッション」とみなしてはおらず、自律に委ねることをよしとしてはいない、と考えたほうがよい。「研究資金を使わせてもらうにあたっての信義則を破った」、というだけではなく、「科学」というシステムが社会から与えられたの自律性の危機という、もっと深刻な問題威を孕んでいると考えるべきである。

時代に則した「情報共有」のありかた

STAP細胞は、現時点においては否定されていないし、完全に肯定されたものでもない。このことはきちんと確認しておかなければならない。ただ、STAP細胞論文は、最初に書いた以上のことを映しだしてしまったことは間違いない。

筆者は前稿で「iPS細胞とSTAP細胞を対置・比較して見ることの無意味さ」を指摘したつもりであったが、結局メディアはその二者を対置し、競争を煽るかのような報道をしてしまった。最終的に、山中伸弥教授が自らテレビ出演するという手段をとってまでiPS細胞の進歩を解説しなければならない状態となったということは、それまでさんざんiPS細胞の「樹立効率の向上」、「安全性の向上」を報じてきたはずのメディアが、情報を集積する能力や批評能力について、大きく疑問を残す結果となった。同時に、その矛盾を指摘し、説得力のある言葉で伝える人材もいなかったことは、自戒の念も込めて指摘せねばならない。

また、前述したとおり、「科学」のシステムにおける検証過程が可視化され、社会に広まったこと自体はよいことであった。だがやはり、その過程を適切に解説することができる仲介役がほとんどいなかった。「科学」の事情を共有しない「外側」の人々が、あれやこれやと憶測を持つことは、やむを得ない側面がある。むしろ、「科学」の内側のひとたちがその性急さや憶測に取り込まれ、偏った立場からの解説をする言説がツイッターなどでは拡散してしまい、さらなる憶測を生んでいたのではなかろうか。ここにも、科学とその外側の橋渡しをする人材の欠如が浮き彫りになる。

筆者は、いくつか説明を加えてほしい点があると思っているし、理研が公表するという、詳細なプロトコールがオープンになることも待っている。そして、もし叶うものであるならば、ぜひ実施してほしいことがある。それは、国内外の研究者を招待し、同時に研究に精通したジャーナリストも招いて供覧実験を実施する、ということだ。

山中教授は、iPS細胞の樹立に関して広くノウハウを公開し、現在も京都大学iPS細胞研究所において継続的に樹立・培養方法の講習会を開催している。広く科学的成果を広め、研究全体の底上げを図ると同時に、信頼性を獲得するという意味で大きな力を持っている。iPS細胞もその樹立当初は、わずか4つの遺伝子を導入することで樹立可能という容易さから、信ぴょう性を疑う研究者も少なくなかった。だが、世界各地での追試やノウハウの公開、そしてマウス論文から1年でのヒトiPS細胞の樹立論文の報告という形で、信頼性を獲得していったのだ。

STAP細胞論文の共著者の一人、山梨大学の若山照彦教授は、nature誌のインタビューで、自身が理研に在籍時には再現がとれていたのに山梨大に異動後はまだ再現できていない、ということも述べている(http://www.nature.com/news/acid-bath-stem-cell-study-under-investigation-1.14738)。だがこのことをもって、論文の内容に問題があるということにはならない。こうしたことはよくあることで、研究室を異動した経験のある研究者であれば、誰しも経験することである。

前述の通り、本当に信頼性のある追試は時間のかかるものであるし、すべての研究者が高頻度で再現ができるようになるためには、かなり時間をかけて実験方法を最適化していかなければならないことも、また事実である。そうであるならば、有力な他の幹細胞研究、発生学研究を行う研究者を招き実験を供覧することは、もっとも手っ取り早く疑念を晴らすことにつながる。知財戦略や産業化戦略といったものとも関係するため簡単なことではないだろうが、STAP細胞のように、細胞生物学のパラダイムを大きく変えるものであれば、もっとも単純かつ説得力を持つ選択肢ではないだろうか。

冒頭で、「一般論として」と書いたが、「科学」というシステムの問題に対して、科学の内側にいると自認する人間が一般論から語らなければならない状態に至っていることは、悲しむべき話である。

「科学」の枠組みが、外部からわかりづらい領域であることは認めなければならない。だが、その営みの形式を外部と同化させることが正しいことでもない。その上で、もはや切断することのできない「科学と社会」の関係をどう構築するかを考えていくべきだ。そういった観点では、前述の追試のオープン化などは、クラウドな科学のありかたとして、光明の一つであるし、きわめてボランタリーな仕事であった「追試のための追試」についても、「科学」の信頼性獲得に対する貢献の一つとして、研究者の評価の軸としてもよいだろう。

なにより、「科学」がプロフェッションとして自律しうるもの、という信頼を取り戻したいのであれば、やはり新しい「情報発信」から信頼回復に務めるべきだ。社会から懐疑の目が向けられているとすれば、貝となって自分たちの島宇宙を守るのではなく、積極的に情報発信を行い、疑問に答えつつ、社会からの理解と信頼を回復していくことが必要なのではないだろうか。

そもそもの科学の考え方に始まり、医科学研究におけるリスクの存在や、研究の盲点となるところ、逆に社会からの要請として、なにが不合理ということなど、外側に向かって問いかける話はいくらでもある。そして供覧実験は、こうした局面にとって有力な、古くて新しい、この時代に則した方法の一つであるだろう。情報公開の遅れや不足はかえって社会の憶測を産み、無駄な混乱を呼んでしまう。

なににせよ、STAP細胞をとりまく論争が、誰にとっても幸福な結末をたどってくれることを祈っている。

プロフィール

八代嘉美

1976 年生まれ。京都大学iPS細胞研究所上廣倫理研究部門特定准教授。東京女子医科大学医科学研究所、慶應義塾大学医学部を経て現職。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士(医学)。専門は幹細胞生物学、科学技術社会論。再生医療研究の経験とSFなどの文学研究を題材に、「文化としての生命科学」の確立をを試みている。著書に『iPS細胞 世紀の技術が医療を変える』、『再生医療のしくみ』(共著)等。