2014.04.18

人はなぜ宇宙へ飛び立つのか――187億年の旅への誘い

「宇宙」に話題が及ぶと、「夢がありますね」とよく言われます。特に「宇宙飛行士」ともなるとタカラヅカ級の「憧れ」の対象となってしまいます。筆者が宇宙の世界で業を得てすでに40年近くになりますが、この状況が歯痒くてなりません。本稿では、この状況に風穴を開けることを目論みます。

まず、質問を一つ。

「古今東西のすべての人間を対象とした戸籍調査を行うと、職業種で最も少ないのは何でしょう?」この答え、わかります? かなり独断と偏見に満ちた推定ですが、筆者は「宇宙飛行士」が答えだと思っています。その数は、2011年6月の情報で528人、2014年3月時点では550人程度でしょう。

世界の人口が2011年10月末の時点で70億人に達したと伝えられています。人類史上の累計ではこの10倍程度の700億人とインターネット情報は伝えます。この数字と比較すると、これまで僅か500人程度が達成した「有人宇宙飛行」、この希有な人間活動について考えてみましょう。

人はなぜ宇宙にあこがれるのか。宇宙飛行はどのように進化してきたのか。そして、今後なにが期待できるのか。本稿で見ていきたいと思います。

宇宙飛行の経緯:人類初の宇宙飛行、そして月へ

まず、これまでの宇宙飛行の経緯を見てみましょう。

有人宇宙飛行の先達は旧ソビエト連邦の空軍パイロットのユーリ・ガガーリンです。当時は、「死の可能性」を包含する活動に従事するのは軍人だけでした。

今から50年前の1961年4月にガガーリンは地球を1周して、「空は非常に暗かった。一方、地球は青みがかっている」とのメッセージを地上に伝え、地上の人々の宇宙への好奇心をいやがおうにもかき立てました。

帰還の2日後、ガガーリンはクレムリン宮殿前の赤の広場で凱旋将軍のように絨毯を歩いています。当時、米ソが熾烈な宇宙開発競争を繰り広げていたせいか、全世界、とりわけ米国に衝撃を与えました。その後、ガガーリンは国宝級の処遇を受けて、「危険な宇宙飛行」に二度と携わることは無かったのですが、航空機での訓練中に事故死してしまったのは残念です。

一方、米国では陸海空の三軍の綱引きの結果、海軍がロケット開発を主導していましたが、ソ連との技術力の差が大き過ぎました。それを解消すべく、米国大統領アイゼンハワーはアメリカ航空宇宙局(NASAの前身)を設立します。その後、ケネディ大統領が「60年代に月に人間を送る。そして、安全に帰還させる」と議会でアポロ計画の推進を宣言しました。

アポロ計画に計上された予算は約250億ドルで、現在の価値では1,350億ドル相当になります。当時の日本国家予算を大幅に上回る予算を投入する大プロジェクトでした。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kennedy_Giving_Historic_Speech_to_Congress_-_GPN-2000-001658.jpg

しかしながらその後も、ソ連の勢いは止まらず、初の女性宇宙飛行士、初の宇宙遊泳とソ連の宇宙開発の先行は続きました。しかし、サターンロケットの開発でのトラブルやアポロ宇宙船の火災事故など紆余曲折はあったものの圧倒的な物量作戦が功をとおし、ケネディ大統領の宣言どおり、60年代の最終年1969年7月に、人類は月に到達しました。アメリカの技術力と経済力、そして、気概に脱帽するしかありません。

アームストロングの第一声、「“That’s one small step for man, one giant leap for mankind.”(私にとって小さな一歩だが、人類にとっては大きな跳躍だ)」は秀逸ですね。筆者には「この一歩が人類活動に繋がる」との意にも聞こえ、この言葉を気に入っています。

余談になりますが、アポロ11号着陸の8ヶ月前、アポロ8号の月周回ミッションで撮影された月の地平線から昇る藍色の地球「アースライズ」写真は、月の岩石382kgと並び得るアポロ計画の成果と賞賛されています。「地球の出の画像」と「月の岩石」、どちらが地球の人々に強い印象を与えたか評価がわかれるところですね。

進化する宇宙飛行――「そうだ 宇宙に行こう」

さて、日本の職業宇宙飛行士の活動は、1992年、米国スペースシャトルに搭乗した毛利衛さんが最初です。彼が参加した「ふわっと’92」と名付けられたミッションでは、34種の材料・生命科学の微小重力実験が行われ、新しい素材や薬が続々と出来ると期待されたものでした。その後、向井千秋、若田光一、土井隆雄、向井千秋(二回目)の各宇宙飛行士が飛行し、科学実験が中心の日本の有人宇宙活動が本格化しました。

ほぼ同時期に、米国レーガン大統領が提唱したコロンブスのアメリカ大陸発見500周年事業でもある国際宇宙ステーション(ISS)計画に、日本は4つの国家目標、(1)有人宇宙技術の習得、(2)次世代科学技術の促進と宇宙活動範囲の拡大、(3)国際協力への貢献、(4)宇宙環境利用の実用化促進を掲げ参加を決定しました。

そのISSの建設には若田、野口聡一飛行士が参加し、日本実験棟(JEM)の組立てには、土井、星出彰彦、若田飛行士が参画しています。若田、野口、古川聡、星出飛行士は、ISS/JEMでの長期滞在も行っています。また山崎直子宇宙飛行士も物資の補給ミッションでISS運用に参加し、ちょうど野口飛行士の長期滞在と重なり、日本人宇宙飛行士が軌道上に二人滞在する、ある種の「黄金期」とも言える活況ぶりでした。

2013年11月7日には若田飛行士が二度目の長期滞在を開始し、現在も滞在中です。後半戦に入った今は船長(コマンダー)の重責を担っています。さらに、2015年夏期には油井亀美也宇宙飛行士、2016年夏期には大西卓哉宇宙飛行士と、今後、ISS運用完了まで日本人宇宙飛行士が定期的に長期滞在する予定です。

これまで、日本人宇宙飛行士は計13回のフライトを行い、それぞれのミッション目的を完璧に達成してきました。科学実験、スペースシャトルの機器運用、ISSシステムの建設・運用と段階を踏みながらすべてのミッションで目的を完遂してきた日本人宇宙飛行士の能力の高さは世界各国から賞賛されています。宇宙飛行士の選抜、訓練、運用などの全体システムがすべて巧く機能したことは誇ってよいと思います。近い将来、国際協力体制の枠組みで行われるであろう火星探査ミッションでも、日本人宇宙飛行士が活躍することを期待しましょう。

ただ、これまでの有人宇宙活動は、「ある種の英雄」を生み出してきただけとの厳しい評価さえあります。確かに、職業宇宙飛行士は半端でない高度な技量を培い、難度の高いミッションをこなしてきました。そして、宇宙飛行士の数は前述したように極端に少ないのが現状です。彼らが「英雄視」されるのも無理からぬ状況です。

これらの状況も踏まえて、今後の有人宇宙活動がどうなるのかと考えてみると、将来、二つの方向に進むと予測できます。「職業宇宙飛行士」は地球周回低軌道を越えた、より遠方でより長期の難度の高いミッションに従事する「惑星探査宇宙飛行士」となり、人類の宇宙進出のフロンティアを切開く先鋒の役を担い続けることになるでしょう。

一方、「有人宇宙活動の大衆化」の流れが活発化することが期待されています。多くの一般の人々が宇宙環境を経験する流れです。その初期の段階では、極めて短い無重量環境体験や地球の俯瞰体験などが行われるでしょう。二泊三日の京都旅行に行く感覚で、お土産は「宇宙に行ってきました饅頭」でしょうか。

宇宙ツーリズムーー火星移住計画

実は宇宙活動の大衆化「宇宙旅行」の動きはすでに始まっています。米ヴァージン・ギャラクティク社が主催する宇宙旅行計画です。4分間の無重力体験が約2500万円ですから、一般人の手が届くような、届かないような……?

でも、すでに600人以上が予約しているそうで、うち18人は日本人と聞きます。この動きが今後どう発展するかを占うため、日本人の海外旅行ブームの先鞭をつけた1964年当時の「JALパック」と比較してみましょう。

「JALパック」の参加費用はヨーロッパ16日間68万円で、当時の平均年収が約45万円ですから1.5倍程度になります。現在の平均年収は500万円位ですからヴァージン社の「宇宙体験旅行」は5倍位になります。「一生に一度」と思えば手が出ない価格ではないですね。

しかし、本格的な宇宙旅行はもっと値が張ります。国際宇宙ステーションISSの2週間滞在でひと声30億円とも言われています。宇宙ツーリズムが、今後、超富裕層を相手にした一過性のイベントで終わるのか、「南極ツアー」のように一般の富裕層まで拡大・継続するのか、興味は尽きません。

ISSへの宇宙旅行が、ロシア宇宙庁によって提供されています。これまで、5人の民間人が一週間程度のISSの旅を満喫していますが、IT系企業のオーナやサーカス団長の方々が顧客です。また、最近、英国の歌手サラ・ブライトマンがチケットを購入して、2015年にISSへ旅立つと報道されていました。ちょうどJAXA油井飛行士が長期滞在している時期にあたります。彼女が宇宙でどんな歌を唄い、宇宙体験を伝えてくれるのか。職業宇宙飛行士である油井さんとどんな異文化交流があるのか。新しい人間行動の様式が発生し、「有人宇宙活動の新しい意義」が見出せるかもしれないと思うと、とても楽しみですね。

さらに「火星移住計画」も発表されているのです。「火星移住計画」は、米国の宇宙ベンチャー、スペースX社のCEOイーロン・マスク氏が、英国/王立天文学会でのスピーチで発表しました。

今後15~20年で地球から火星に8万人を移住させ、火星で自給自足の生活を送り、子孫を残し、人類にとっての「生命保険」にするという夢のような話です。提案者はPay Palの創業者、いわゆる「Dot com people」です。

ちなみに、スペースX社はISSへの貨物船「Dragon」の開発を、2012年5月に実現しています。2002年に構想を出した時は、NASAからはその実現性を信じてもらえなかったそうですが。JAXAが開発・運用しているISS輸送機「こうのとり」は世界に誇る宇宙開発の成果ですが、貨物船「Dragon」は「こうのとり」と同等の性能に加えて、物資回収機能などの機能を実現していることからもスペースX社の技術レベルは高いと評価されています。氏の提唱する「火星への移住」が実現するのか、夢で終えるのか? 是非、事の顛末を見届けたいですね。

ガガーリンが地球を1周してから50年が経ちましたが、宇宙飛行はこれだけの期間でこれほどまでに進歩してきたのでした。

人はなぜ宇宙へ:四つの視点から

前節では、これまでの宇宙飛行の経緯を説明しました。そして、上述したISS計画参加の4つの目標「(1)有人宇宙技術の習得、(2)次世代科学技術の促進と宇宙活動範囲の拡大、(3)国際協力への貢献、(4)宇宙環境利用の実用化促進」を達成すべく順調に始動し、日本の有人宇宙活動は順風満帆でありました。さらに、今後の展開では、宇宙に行くことが「冒険」から「日常化・一般化」へ移ることを予感させる動きを紹介しました。

この動きが広がって行けば宇宙がより身近になるとの期待が日本の有人宇宙活動関係者にはありました。しかし、このごろ、この動きがいささか怪しくなってきています。実際、ISSの運用が定常化した現在、4つの目標のうち前の3つは達成しつつあるのですが、4つ目の「宇宙環境利用の実用化促進」に関してはその緒に就いたばかりで目立つ成果が提示出来ないことから、ステークホルダーの期待を満たすことが適わず、「8000億円もの投資のリターンは何か」とか、「先端技術の開発・実証の後の実利用を見せよ」と問われています。

米国でも過去に同様の事象が起こりました。1969年7月、ケネディの宣言どおり、アポロ11号で人類初めての月面着陸に成功し、ソ連を技術力で打ち負かすことにより、米国民のみならず自由主義社会の人々から喝采を浴びました。しかし、それも長続きせず、ミッションが回を重ねるに連れて、「No more moon rock!」とも揶揄され、人々の関心は薄れてしまいます。せいぜい13号が打ち上げ早々に機体トラブルを起こし、そのリカバーをするミッションが注目される程度でした。14号以降、科学者を月に送り込み科学ミッションを充実させる手を打ったものの、人々の関心を呼び戻すには及ばす、結局、17号でプログラムの幕引きとなりました。

巨大なシステムが完成すると、一挙にその目的感を喪失してしまい、その後の地道な実利を積み上げる活動が蔑ろにされるのは残念ですが、いずれにしても、「エベレスト初登頂!」式の一過性のイベントでは人々の持続する支持を得ることは困難であることがわかります。

さらに、アポロ計画に関しては、面白い逸話があります。2001年に、米国立公文書館からケネディ大統領とNASA長官のやりとりが公開されました。

「好き嫌いでは無く、これは競争だ。全ては、ロシアを打ち負かすために、月に行くのだ。そうでなければ、こんな金は使わない。なぜならば、私は宇宙に興味は無い」

ケネディ大統領が言い放った言葉です。大統領はアポロ計画の大パトロンでしたが、この発言が本音なのか後日変節しただけなのか、今となってはわかりません。しかし、アポロ計画ほどのビッグプロジェクトもそれ自体が目的には成り得ず、究極の目的達成への貢献度によって他の施策との比較で継続の有無が判断される。当然と言えば当然ですね。

前置きが長くなりすぎました。ここからは、「人類の活動の中で有人宇宙活動の優先性はあるのか?」、「将来的には必然となるのか?」との命題を解く手がかりを得るべく、「なぜ、人が宇宙に行くのか」を考えます。

「そこに山があるからだ」

「Why Climb Everest?」「Because it is there.」

何か新しい試みに、「どうして?」と聞かれ、「そこに山があるからだ」と答えるのは、言い難い状況をかわす際に我々が使う常套句ですね。元々は英国登山家G.マロリーの言葉と言われていますが、個人の活動として動機を語るには充分なものの公的な活動として理解と賛同を得るには充分ではないでしょう。

当代一流のストリーテラーとして筆者が敬愛する作家浅田次郎は、「『そこに山があるから』などとは、舌足らずの言葉。それは、『快』、つまり、自己が楽しいからだ」と喝破しています。「無私の奉公」などの表現も、その状況が実施者に「快」を与えているのであって、すべての活動の評価基準が「自己との関わり」との考え方は納得し易いですね。

さて、個人レベルでなく、公的レベルの活動の妥当性を見出す論拠を考えてみましょう。「科学と社会の係わりを見出す4つの視点:(1)おもしろい、(2)役にたつ、(3)挑戦しがいの有る活動、(4)国民統合の営み」は、最近、読んだ本『職業としての科学』(岩波書店)の一節です。著者佐藤文隆氏は、アインシュタインの一般相対性理論の宇宙項研究で成果を挙げた宇宙物理学界の重鎮です。

宇宙物理学界では、昨年、「重力概念に根拠を与えるヒッグス粒子の理論的予測と実験的確認」にノーベル物理学賞が与えられるというビックイベントがありました。しかし、この勢いに乗れず、次フェーズの活動に必須とされる粒子加速器「国際リニアコライダー計画」は足踏みしています。一説には2兆円を超えるとも予測されるインフラ整備費がネックとなっているとかで、投資額に見合う社会還元の説明に苦慮し躊躇しているのが実情のようです。

巨大科学と一般社会の接点を模索する側面は有人宇宙活動も実験核物理学に似ています。著作中、科学と社会の係わりを見出す論には納得する点が多々あります。ここで「科学」を「有人宇宙活動」に置き換えて、氏が提唱する4つの視点で「人間が宇宙に行く妥当性」と、もう一歩踏み込んで、「必然性」を考えてみましょう。

ここでは四つの視点に関連する事例を挙げて、演繹的に論を進めます。まずは一番目の「おもしろい」の視点を「宇宙人」と「心の変容」のテーマで考えてみましょう。

おもしろいの視点から――宇宙人はいるか?

「おもしろい」の観点では宇宙人の話題が一番ですね。宇宙人の存在はいやがおうにも人々の関心を宇宙に向けます。

皆さん、「宇宙人」は存在すると思いますか? 筆者の答は「Yes」です。なんとなれば、我々地球人がそもそも宇宙人ですから!

宇宙人の存在を科学的に予測する試みがあります。地球外知的生命探査(SETI)の先達、ドレイク博士の、フェルミ推定法に基づく「知的文明数を算出する方程式」です。この方程式は、一年に誕生する星の数、惑星を持つ割合、地球型惑星の数、生物が誕生する割合、知的生物に進化する割合、電波天文学レベルの科学を有する割合、文明の持続期間の7個のパラメータに推定値をいれてNを算出します。N=1であれば、我々地球人だけがこの宇宙に存在することになりますが、ドレイク博士は「N=20000」と予測しました。

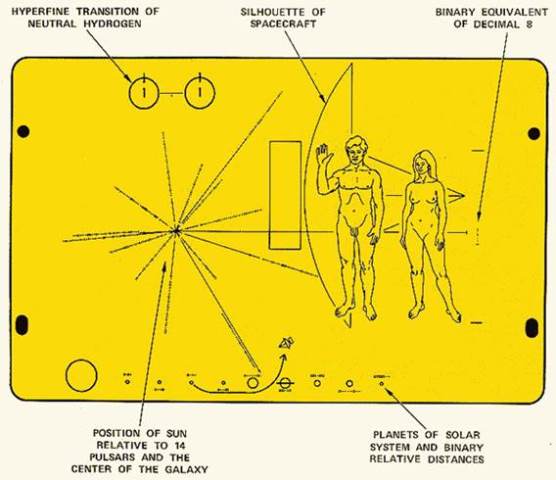

人類はどうしても、同胞が欲しいのでしょうか? これまで、その確認作業をいろいろ行っています。かのカール・セーガン氏が発案した「人類からの挨拶状」もその一例です。パイオニア10号、11号で、人類からのメッセージを海に流すボトルメールのように深宇宙に投げ込みました。宇宙船に貼付けられたプレートには水素ガス、男女、探査機、太陽系/地球から出発する探査機、太陽系と中性子星(パルサー)の相対位置等を記して、我々の存在を伝えようとしています。

ボイジャー1号、2号では、同様のゴールデンレコードに地球上の風景、生物、人間の写真。バッハからビートルズまでの音楽、そして、55か国の言葉で「挨拶」を音声で贈っています。日本語のメッセージは「こんにちは、お元気ですか」です。ボイジャーは人類の存在を地球外生命に告知しようとして、2013年9月現在、地球と太陽の距離の125倍の距離187億kmを飛び太陽系を脱出しました。これは史上初めての億年単位の気宇壮大な人類活動ですね。果たして我々の思いは届くのか? 届いて欲しいですね。

最近の天文学界は、知的生命体が住み得る天体の探索が主流と聞きます。人間と同様な知的生命体が存在し得る「地べたが岩石で、水分が液状である地球型岩石惑星」を探索しています。

以前、ドレイク博士は知的活動を想わせる電波の検出を試み、失敗しましたが、昨今の科学技術の進歩により、恒星速度の擾乱や明るさの変動の測定、観測データの統計処理により、地球型惑星の探索が現実のものと成ってきました。天秤座の方向20光年先にある「恒星グリーゼ581」が候補の一つで、生命が存在しうるハビタブルゾーンに位置する惑星gに生命体がいるかもしれないとの新聞報道がありました。

2013年11月4日、米国カリフォル二ア州立大学バークレイ校は、NASAケプラー宇宙望遠鏡の観測結果から「42千個の恒星の内、10個が地球型岩石惑星を持つ。最も地球に近いものとしては12光年先に位置する恒星に地球型惑星が随伴する可能性がある」と報告しています。ただし、観測技術の問題から測定にかからない惑星が他にあると推定し、統計的な補正の結果、「恒星の22%が地球型惑星を持つ」と結論しています。つまり、8千個の地球型岩石惑星があるとの見立てです。この数字を見ると宇宙人が居そうな予感がしますね。

おもしろいの視点から――心の変容

話題を「人の心」に変えます。宇宙環境は人の心を変えると言われています。その例として、人間が宇宙に放り込まれた時に生じる「心の変容」を紹介します。

立花隆氏の著作「宇宙からの帰還」では、アポロ計画で月に行った宇宙飛行士のインタビューが紹介されています。24人の皆がそうではないのですが、新しい世界に遭遇した職業宇宙飛行士の本音が吐露されています。

地球から高度300km位では、まだ地球表面に張り付くような位置なので、眼下の「鮮烈な地球像」に瞠目し、「地球を護る」との「神の目」的な見方が生じるのだそうです。しかし次第に地球から離れ、地球像に比して背景の暗黒の面積比が増えてくると「自己の無力と神の恩寵」を実感し、地球を遠く離れた月圏での無生物/無音の世界では「神の実在」を確信した飛行士もいたようです。

宇宙はいろいろな面で極限環境であることは間違いなく、充分に訓練された職業宇宙飛行士でも「心の変容」が生じ得ると伝えます。圧倒的な隔絶感や孤独感を強いられる深宇宙では、「生きる」との能動的な想いから「生かされる」との受動的な想いに変化するのでしょうか。

「心の変容」を我々の日常生活から探ってみます。「家に帰った」という安堵感は何者にも代え難いものがあります。妻や子供が待つ家庭が、独特の安定感を生み出すのでしょう。宇宙を旅した宇宙飛行士も、いずれは家に帰ります。NASA宇宙飛行士D.ペピットはISS長期滞在からの帰還後の講演で、その心情の発生を印象深く語っていました。彼の話を踏まえ、我々の世界にあてはめてその安堵感の由来を考えてみましょう。

筆者の場合、筑波の職場から自宅のある練馬までは77kmで、自宅に近い駅に着いた時に「家に帰った」との安堵感を感じます。もう少し、遠くに行った場合はどうでしょう。今年、話題の黒田官兵衛の郷里姫路から東京までは650kmになります。多分、新幹線が東京駅のホームに滑り込んだ時に安堵を感じるのでしょう。米国に出張した際、ヒューストンから日本までは10,000km。飛行機が成田空港の滑走路にタッチダウンした時に感じたと記憶しています。

宇宙飛行士がISSの長期滞在から帰還するときは地球半周で20,000km。カザフタンの草原でカプセルが着地した時でしょうか。若田飛行士が帰還したら是非聞いてみたいですね。将来、有人惑星探査が実現し、土星まで行った場合、地球までは150,000,000km。帰路だけでも4年半の長旅になります。「帰った」との感覚は地球重力圏に入り、自身の重さを感じた時点でしょうか。皆さんも、「心の安寧」をどこで感じるか、一度、試してみてください。

役に立つの視点から――「有人と無人」と「宇宙産業」

続いて二番目の「役にたつ」の視点を「有人と無人」と「宇宙産業」のテーマで考えてみましょう。

宇宙環境での活動において人の存在の有効性を「有人対無人」、つまり、「人間対機械」、「人対ロボット」の対立概念を前提にその選択を問われことがあります。明確な答がある訳も無く、「それぞれに長所と短所がある」と答えざるを得ないのですが。

ただ、地上で人とロボットの棲み分けが成立しているように、宇宙でも、「棲み分け」が成立し、適材適所で役割分担は当然と答えざるを得ません。想定外の事象に対する人間の汎用性は必須ですし、「3K」と表現されかねない劣悪な宇宙環境での活動をものともしないロボットの持続力も必須ですね。「ロボットだけでも駄目だし、人だけでも駄目」との平凡な回答になってしまいます。

筆者は人とロボットの協調活動が最大最高のアウトプットを生み出すと考えています。例えば、遠隔地に位置する小惑星の探査は許容リソースの制限や制御の時間遅れから探査衛星「はやぶさ」のように自律型機械の独壇場ですね。しかし、地球に接近する小惑星との衝突の回避やその回収は、映画「アルマゲドン」のように、その場に直面して初めて状況が判る事態への対応可能範囲から、人ならではの活躍の舞台と考えます。

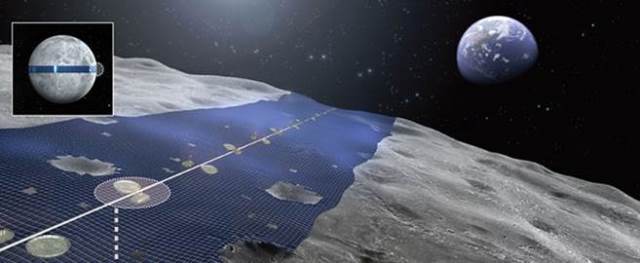

月面での大型構造物の建設ミッションなどは人とロボットの協調活動の最適な事例に成るでしょう。月面での人とロボットが協調して活動する候補として、清水建設が提案する究極のエネルギープラント構想を紹介しましょう(電子情報通信学会「信学技法 SPS2009-07(2010-01)より)。2030年の全世界のエネルギー消費量は100万kW出力の原子力発電所13,000基分のエネルギー量と予測されています。これを調達しようとする気宇壮大な構想で、人類から「エネルギー枯渇の危機」を解消する究極の解決案です。

現在、政府レベルでは地球周回軌道に設置する太陽発電衛星の案が構想されていますが、清水建設はその考え方の延長上にある月面発電所を提唱しています。幅400kmの発電ベルトを月の赤道11,000kmにぐるっと巻く様に設置します。そのためのガラス、金属、水などの資材はすべて月で調達し、それらの加工・設置をロボットが行い、人は定期的に月に出張り、ロボットが解決出来ないトラブルに対応する役割分担が最適と考えます。

その端緒となる動きが出てきています。「KIBO ROBOT PROJECT」は電通、東京大学、ロボ・ガレージ、トヨタの協力プロジェクトです。若田飛行士のISS長期滞在時に、同行するロボットで、「KIROBO」と命名されています。 インターネット上で、さかんに活動が報告されていて、順調に進捗しているようです。

「鉄腕アトム」以来、日本では人型ロボットは馴染み深く、国民への浸透度は高いものがあります。機械や自動車の生産ラインで稼働するロボットに愛称をつけ、共に働くとの意識は世界的にも希有な例とされています。この動きが発展し、人との物理的および精神的な協調作業が出来るレベルに達し、将来的には映画「2001年宇宙の旅」で登場したコンピュータ「HAL9000」を凌駕するくらいになって欲しいものです。そして、将来、宇宙フロンティア活動として月面での太陽発電建設に従事する一方、地球上では、深刻化する高齢社会に対応する人協調型介護ロボットへと、宇宙由来の「Duel use」産業の典型例になることを期待しています。

挑戦しがいの有る活動の視点から――小惑星捕獲作戦

次に、「挑戦のしがいの有る活動」をみてみましょう。

2013年2月、ロシア/チャリャビンスクに隕石が落ち、負傷者が1000人以上出ました。新聞報道によれば、衛星の画像解析から、突入速度は19.1km/s、隕石直径19.8m、重さ13kt、爆発エネルギーはTNT火薬に換算して500Kt、広島原爆の10-30倍程度であり、軌道解析によると、火星と木星の間の小惑星86039から分離したと推測されています。

このような小惑星の落下は、人間の記憶が薄れる位の稀な現象ですが、地球史上、定期的かつ確実に発生しています。直径1kmであれば100万年に数回、直径5kmであれば1000万年に1回と推測されています。6,500万年前、メキシコ/ユカタン半島に直径10kmの隕石が落下し、直後に舞い上がった塵が太陽光線を遮蔽し、地球全体を寒冷期に導き、その時の地球の支配者だった恐竜が滅亡したという説は有名ですね。

今年の2月には、小惑星「2012DA14」が静止衛星軌道の内側、高度27,700kmをかすめて行きました。宇宙的には「直近」とも言える距離です。この小惑星は直径45mで、約5万年前に落ちた米国アリゾナの隕石痕のものとほぼ同じと推定されています。アリゾナ平原に直径1.5kmの穴が空いているように、これが東京の真ん中に落ちたら大惨事です。

「そうさせてはならじ」と世界各国が協力し、その第一歩として、監視ネットワークを構築しています。現状、地球周回低軌道に10cm以上のデブリが、9000個見つかっていますが、将来的に、この観測システムの探査範囲を火星軌道近傍にまで拡げて、惑星を迅速・確実に観測し、そして、地球への接近・落下を予測する必要があります。

科学技術の常道として「観測・計測」の次の段階の活動として、「制御」があります。接近する小惑星との衝突を回避する策として、核弾頭ミサイルをぶつけて破壊し回避するとのアイデアもありますが、隕石を四散させ、言わば「単弾頭ミサイル」を「多弾頭ミサイル」に変えることになるだけで、かえって危険が増すので賛成出来ません。

NASAはもう少しエレガントな回避策を検討中です。惑星探査宇宙飛行士を派遣して、小惑星に袋を被せて捕獲し、月軌道に移動させ、資源にしてしまうとのアイデアです。SFのような話ですが技術開発をすでに開始していて、2014年の予算は104億円(約1億ドル)です。「万年」単位の時間尺度で発生するであろう地球の危機の備えにもなるプロジェクトを今から遂行する米国。彼らの懐の深さを実感させる話です。

最後に四番目の「国民統合の営み」の視点を「死を乗り越えて」と「国民が共有できる喜び」とのテーマで考えます。

国民統合の営みの視点から――死を乗り越えて

これまでの有人宇宙活動が順風満帆だった訳ではありません。ソユーズ1号(1967年4月)、ソユーズ11号(1971年6月)、スペースシャトル・チャレンジャー号(1986年1月)コロンビア号(2003年2月)の4回のフライト事故で20人の宇宙飛行士が死亡しました。飛行訓練も入れると事故による死亡者は総計26人になります。これまでの宇宙飛行士の総数は528人(2011.6時点)なので、かなりの死亡確率となります。

2003年のコロンビア号事故のその当日、ブッシュ大統領は米国民に声明を出しました。「米国はこの惨事を乗り越えて、『有人宇宙活動』を遂行する。原因はまだ解明できていない。人間は発見や理解を求めて、暗闇に飛び込むものだ。我々の活動は継続する」。米国はフロンティア精神が横溢する国とは百も承知していますが、要員の死という最大級の困難に面しても示されるこの気迫には圧倒されます。

米国はこのようなプロジェクトを瓦解させかねない危機も乗り越えられるように、事前に注意深く検討しています。 NASAから諮問を受けた米国マサチューセッツ工科大学は、「有人宇宙活動を高コストや死を乗り越え手遂行する説明として、『科学、経済、技術、教育』は二義的な理由であり、人間を新しい状況/知の世界に導く『探査』が合理的な理由である」と提言しています。「未知への探査であり、国の誇りであり、国家の品格だ。そして、『人間である意味』を再定義する」と続きます。実に高邁な思想で、感服ものです。オバマ大統領はこの提言に基づくオーガスティンレポートを受け、2010年4月に「2030年代の有人火星探査」を提唱しています。

また、米国35代大統領J.F.ケネディは、1962年、米国テキサス州ライス大学で、月有人探査の実施を行うべく米国民を鼓舞しました。その演説でケネディは、「月に行くのは難しいからやるのだ。我々のエネルギーと技術が確かめられる」「チャレンジは喜んで受けるものであって、遅らすものではない。そして、勝利する」と語っています。

国民を同じベクトルに向ける力強いメッセージです。新しい世界に皆で飛び込む「気概」これが大切ですね。そして、ケネディ以来オバマに至るまで、連綿と続くことに、羨望を覚えます。

一方、日本の状況はどうでしょうか。日本の知性を代表する立花隆氏の発言を紹介します。『日本再生20 有人宇宙開発無用論(巻頭言)』文藝春秋2012.12月号』で、「日本宇宙飛行士の死は、国民は受け入れられない。独自路線でなく国際協力で行うべき」と日本の有人宇宙活動の拡大・深化に否定的なご意見です。「国際協力の枠組みであれば日本人飛行士の死も許容出来る」とのロジックは些か「?」ですが、「有人宇宙開発無用論」との表題からも判るように、筆者とは思いが異なりいささか残念ではあります。今後、日米の思考体系の差異を埋める議論が日本国内で発生することを期待します。

国民統合の営みの視点から――国民が共有できる喜び

いささか、旧聞に属しますが、オリンピック/フィギュアスケートの荒川静香、野球/WBCでのイチローの活躍、サッカー/アジアカップでの本田、長谷部、岡崎、香川、長友の活躍の報に接した時、筆者は体の震えが止められませんでした。スポーツの場ではありますが、「日の丸」が翻るのを見ると、素直に高揚感を覚えます。

一方、筆者は若い頃にHロケットの開発に従事したためか種子島からの打ち上げ成功の際、そして、現在進行している若田コマンダーの活躍の報に接する際にも、上述の日本の活躍と同質の高揚感を覚えます。

筆者は、地球規模のイベントでの日本人の活躍は日本ロケットの成功や日本人宇宙飛行士の活躍と同様に他人事ではなく自分が共有出来る「快」すなわち「喜び」として感じます。この捉え方を敷衍することにより、有人宇宙活動分野での日本の活躍が国民統合の営み、つまり、国民が共有できる喜びになりうると考えるのは筆者の勝手な思い込みでしょうか。

未来の期待

人と宇宙の繋がりを四つの視点で説明し、「なぜ、宇宙へ」との問いに答えることを試みました。ここからは「将来の人類と日本の有人宇宙活動への期待」を紹介します。

現在、ISSに滞在中の若田飛行士が地上にメッセージを寄せています。

「有人宇宙飛行の究極の目的は人類が『種』として存続するための危機管理だと思います。地球環境の大変動を起こし得る巨大な隕石の衝突を避ける取組も含まれます。有人宇宙活動技術は人類が存続する限り避けて通ることができない根幹技術であり、その技術開発を通して世界に貢献することは日本を含めた科学技術立国の使命だと思います」(「若田さんの宇宙発リポート」日経新聞2013年12月)

本論と同じ方向を向くこのメッセージに勢いを得て、論を進めます。

まず「宇宙」の語源を当ってみましょう。紀元前2世紀、古代中国の淮南王が編纂したと伝えられる「淮南子」に記載があります。この本は「人間万事塞翁が馬」とか「一葉落ちて天下の秋を知る」との箴言でも有名です。

その中に、「往古来今謂之宙 四方上下謂之宇」とあり、過去から現在までの時間の繋がり「宙」と三次元空間の広がり「宇」、つまり、現代の宇宙認識である137億年の時間の長さと137億光年の空間の広さをたった二字で表す随分と格調の高い言葉です。この「淮南子」が定義する「宇宙」を敷衍して、筆者の考えを纏めます。

『137億年の物語』、最近、流行っている本です。英国の中高生向けの教科書だそうで、原題は、「What on earth happened?」(いったい、ぜんたい、どうなってるんだ?)とあります。原題の方が、本屋の店頭で手に取る人の数が多い気がするのですが、まあいいでしょう。

この本では、宇宙開闢以来137億年の時間を24時間に圧縮し、様々なイベントを点でなく、つながりで示し、大きな流れを実感する工夫がされています。昨年のノーベル物理学賞の対象となった「ヒッグス粒子」はビッグバンから10-10秒後に発生し、素粒子と衝突し「重さ」を与えたとか。そして、原子、分子、生命体に繋がり、我々の生命体の存在に繋がると説明されています。人間の存在が現代物理学によって裏付けられ、少々、安堵したと言ったら言い過ぎでしょうか。

また、巻末では「日本の東北大地震」にも触れています。あの日本開闢以来とも想わせる地震も、この書を通読すると、プレート・テクトニクス理論で説明される千年単位の自然の摂動であり、すべてが連続する137億年の時間の一コマと理解できます。

さて、このような宇宙の歴史の中で生命体の発生はどうなっていたのでしょうか? 生命科学研究者中村桂子氏は、「生命誌絵巻」と呼ぶ一面の扇で生命活動を表現しています(JT生命誌研究館 http://www.brh.co.jp/)。

扇の要が、地球上の生命体の始まりで、扇の先端「天」が現在となります。38億年の時間の流れと数千万種もの多様な生き物の関係の中にヒトが存在していることがこの扇図から判ります。ヒトは扇の左上部に位置し、その近くに四種の鳥がいます。かわせみ、アホウドリ、ミミズクでしょうか。そして、大きな白鳥が「38億年を経た今」を表現する扇の上端からはみ出すように羽を拡げて飛んでいます。まるで、未来に向かっているように。

この扇図を観て、筆者はヒトと鳥の関係において「『鳥が在る』との日常的な認識から『鳥がどうして飛ぶのか』との好奇心へ何時変わり、『己も飛んでみたい』との欲望が何時生まれたのか」との問いを得ました。「人がなぜ宇宙に行く」との問いに似ていると思いませんか?

50億年後には……

さて、「宙」の概念を拡張し時間軸を未来側に倒してみると、37億年前の生命体の発生に想いを致すのと同様に、50億年後の地球と人類を想うのも悪くないとの気になります。

50億年後、太陽の「赤色巨星化」が始まります。これは現代天文学の明確な予測で、太陽の半径が木星軌道近くまで膨張し、確率1、つまり100パーセントで、地球はその火球に飲み込まれるのだそうです。全人類は、その時までには、「新たな方舟」を仕立て、どこかにある「第二の地球」を目指す旅に出立する必要があります。

筆者は生命誌絵巻を見て、「ヒトの鳥への想いの変遷」を感じたと説明しましたが、この将来側の50億年を考えると、「ヒトが『飛ばざるを得ない』と何時想うのか」との考えが加わります。

ヒトは38億年前にその源を発し、50億年後に生の連環を絶つことになるのでしょうか。これから脱却するために「鳥のように飛ばざるを得ない状況が遠い将来ではあるが確実に来る」との予感を心の片隅に納め、これからを生きることが良いのではと考えます。

国家の品格

宇宙の話になると、時間の尺度が「億年」と長くなりすぎますね。もう少し認識し易くするために「百年の尺度」に戻しましょう。現代日本を代表する知性、山崎正和氏の「科学と技術」に関する発言を紹介します(読売新聞2013.4)。

これまで、日本は科学の発展を先進国に期待し、科学成果を輸入し、技術の実用化に励んで来た。

科学研究の世界水準を達成した途端、技術開発での新興国の追上げを受け、右往左往している。

純粋科学・人文科学を振興し、国家の品格を目指すことが必要。

そのためには、自然科学と人文科学を総動員して国家の品格を目指すべき。

確かに、明治以来、日本の基幹産業として繊維、製鉄、造船、半導体の名が挙がりますが、海外から導入した基礎技術は、実用段階に到達した途端に生産技術での競争となります。ここ10年、勢いの良かった液晶ディスプレイ産業も、近隣諸国の二番手手法の前に崩壊しています。今、日本を支える自動車も、早晩、同じ道を辿るのではと憂えます。つまり、どんな技術でも、一時は世界を席巻するが、「再現性を旨とする科学技術のロジック」に乗ったとたんに他国の追従を受け、優位性を保ち続けることは難しくなってくる訳です。

これまで筆者が述べてきました「有人宇宙活動」が山崎氏の提唱する国家の品格を生み出す活動の一端を担うことは可能と信じて疑いません。すなわち、「有人宇宙活動」は地球上のどの国でも出来る活動ではなく、技術力、経済力、そして新しい地平を目指す試みに好奇と探究の心をもって期待する国民性などを含めた総合的な支え、あるいは抱擁力があって初めて可能となるのです。

言い換えれば、自然科学と人文・社会科学の基盤の上にある社会でのみ「有人宇宙活動」が成立し、そのための思考体系と活動姿勢を習得した暁には、他国の追従を容易に許さない道を進むことが出来るのです。さらに、成功後に世界から受ける賞賛からnoblesse oblige的な先達の責務感と国の品格(national pride)を自覚します。

現在の日本はあらゆる点から「有人宇宙活動」を継続する水準にあると判断できます。そして、「有人宇宙活動」の効果を実証する結果も、ようよう、出始めたばかりです。ここで、その手を緩めると、やっと勝ち得たアドバンテージを放棄し、生産技術競争に戻ることになり、これまでの蓄積を無に帰せかねないと憂慮します。

おわりに

「人がなぜ宇宙へ」との素朴で根源的な命題を、門前の小僧よろしく、各界の諸説を取り混ぜ、やや我田引水/牽強付会的に論を進めてきました。

数学公式のような理に沿った説明が出来たとは思いませんが、「合理性」の類推から「合感性」との語を新たに定義し、その上で、「人が宇宙に行くことが合理的であり、かつ、合感的である」とご賛同いただければ、筆者の目論見は達成されたことになります。

「宇宙」を題材にする芸術活動は沢山あります。筆者のお気に入りは谷川俊太郎作「二十億光年の孤独」です。この「二十億光年」は当時の宇宙の大きさで、今風に言えば「百三十七億光年の孤独」となります。

詩の中で、氏は火星人との交流を希望し、「ニュートンの万有引力の法則」、「アインシュタインの一般相対性理論」、そして、「フリードマンの宇宙膨張論」に挨拶しています。最近の読売新聞紙上でのインタビューで、作者は「当時の想いは、自分は何処にいるんだ。日本、世界、地球、宇宙……。その座標を求めていた」と述懐していました(「ひと言の余韻、後藤正治」読売新聞2013年2月1日)。自然科学界の知見である137億光年の宇宙に触れ、そして「くしゃみ」し、人文・社会科学界の根源的な命題である「人が生きる」を想うのでしょうか。

自然科学、社会科学、人文科学に係る方々が総出演する場となる「有人宇宙活動」。この有人宇宙活動が人類の究極の命題である「人が生き続ける」との神輿の有力な担ぎ手であることを記して論を終えます。

プロフィール

柳川孝二

JAXAセキュリティ・情報化推進部。1951年4月24日東京生まれ。早稲田大学 理工学研究科 物理学専修修士課程終了。宇宙開発事業団/エンジン開発グループ(1977)、宇宙実験グループ(1987)、米国ヒューストン駐在員事務所(1998)、宇宙環境利用推進部(2001)を経て、2010年度より情報システム部(2014.4セキュリティ・情報化推進部に改組)。実績として、H-1ロケット2段エンジン「LE-5」の開発、宇宙環境利用の促進、航空機/小型ロケットを利用した微小重力実験システムの開発、米国NASAスペースシャトル実験の実施(STS-42,65,79,83,84,89, 90,91,94)、日本実験棟/JEM組立に係る搭乗員養成・訓練システムの開発、宇宙飛行士の選抜・訓練・運用、JAXA情報システムの運用など。