2015.06.01

「共働き社会化」の光と影――家族と格差のやっかいな関係

人口減少社会の課題

人口減少社会において、社会保障制度を支える労働力を確保する必要性が叫ばれるなか、あらためて女性の労働力参加が課題として浮き彫りになっている。現状で「共働き」世帯は増加傾向が続いているが、多くの場合女性はパートタイム労働などの非正規雇用に就きつつ就労調整をしているため、女性の労働は「男性の所得の不足を補う」ものではあっても「社会保障制度を支える」ものにはなっていないという問題がある。

他方で女性の労働参加の促進には、いくつか気をつけるべき点がある。のちに述べるように、世帯間の格差の拡大が懸念事項の1つである。

■この記事は、筆者の新刊『仕事と家族』(文末に掲載)で論じた「共働き社会化」に伴ういくつかの論点を短くまとめたものである。

共働き社会は進んでいるか

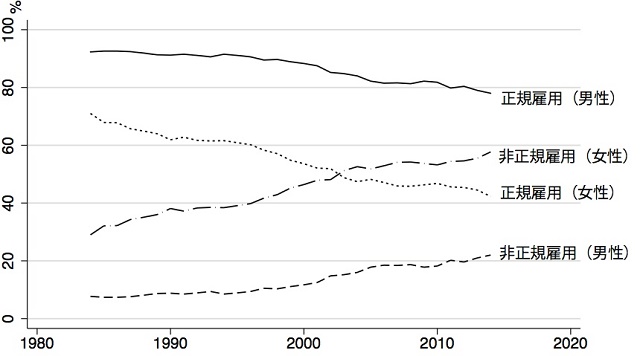

「共働き」世帯の割合が増えている(参照)。しかしほんとうの意味での共働き社会はいまだに実現していない。

というのは、この間の共働き世帯の増加は、一部には両立支援制度や保育の充実の成果ではあるだろうが、基本的には既婚女性がパートタイムをはじめとした非正規労働を増やしていることによるものだからだ(図を参照)。

女性の労働力参加率が過去最高になっているのも女性の非正規雇用の増加によるものだ。ここで、「非正規でも労働力参加が増えているならそれでいいのでは」という意見もありうるかもしれない。しかし、「そうでもない」と考える理由もいくつかある。

ひとつは出生力との関係である。「共働き」と出生力の関係についてバランスよく理解するためには、時間的・空間的に少々広いスパンで考える必要がある。

1960年代までの「福祉国家黄金時代」、先進国の社会保障体制は多かれ少なかれ「男性稼ぎ手」モデルを想定したものだった。ところが1970年代に入り先進国が経済不況に直面する中、「共働き社会」化の方向に進んだ国があった。アメリカに代表される自由主義の国と、スウェーデンに代表される社会民主主義の国である。不安定な男性雇用を女性が補うかたちでカップル形成がなされるようになったため、これらの国では相対的に出生力も高いレベルにある。

ドイツなどキリスト教民主主義が強い国では家族主義のイデオロギーが浸透しており、むしろ「男性稼ぎ手」の地位を政府や職業団体が保全する方向性が目立った。これに対して日本では、男性稼ぎ手を企業が守り、政府はそれを間接的にバックアップするという「企業福祉」の方向性に舵を切った。これがいわゆる「日本型福祉社会」である。同じ家族主義なのにドイツでは社会保障支出が高く、日本では低いままであったのは、ドイツでは労働市場から退出した男性(とそれに扶養される家族)を政府が年金で支えたのに対して、日本ではあくまで企業に雇用されることが生活保障の中心にあり続けたからだ。

公的に扶養されるのか企業に守られるのかの違いはあったにせよ、男性稼ぎ手モデルを壊して共働き社会に移行しなかった国(性別分業を維持した国)では、ほぼ例外なく深刻な少子化が進んでしまった。

以上を鑑みるに、「手厚い両立支援制度が実施された国では女性の労働力参加と出生率の維持が実現できた」というよりは、「共働きカップルの形成が出生力を維持させ、各種制度はそれに伴う問題に対応したものだ」と見るほうが現実に近いだろう。この二つの見方は、一見些細な違いしかないようにみえるが、実はそうでもない。

というのは、「男性稼ぎ手モデル」に「両立支援制度」を付け加えるだけでは、あまり意味がないからだ。筆者は、両立支援制度はどちらかといえば共働き社会化のコンフリクトを緩和するものであって、それ自体で共働き社会化を積極的に生み出す力は弱いと考える。

日本が正にそうだった。日本の両立支援制度は、すでに他の先進国のそれとあまり遜色がない水準に達している。それでも女性の本格的な労働力参加が伸び悩んできたのは、「男性的働き方」(要するに長時間労働)に手を付けないまま、そこに女性を引き入れようとしてきたからだ(参照)。

「2020年までに女性の管理職比率を30%に」という目標を達成することは、このままでは難しい(2014年時点で同割合は8.3%)。長時間労働や転勤が昇進の条件になっている現状を改めるには、今年(2015年)2月に国会に提出された「女性活躍推進法」だけでは無理だ。長時間労働は、そもそも男女を問わず労働基準法の改正で対応すべきことだ。日本ではどうしても「女性の労働参加を!」という意図がすぐに「女性の働き方を変える!」という方向に回収されてしまうことが多く、働き方全体を変える必要性に配慮が向かなかった。

「非正規雇用による労働力参加」のもうひとつの問題は、少なくとも現状の非正規労働では社会保障制度への貢献が難しいことにある。「少子高齢化で労働力不足が懸念されている」とよくいわれるが、不足しているのは主に医療・介護の労働力であって、介護労働については非正規雇用でもカバーできるのでは、と考えられるかもしれない。

しかし生産性の低い対人サービス労働には多かれ少なかれ公的な資金援助が必要であり、その支出を誰がするのか、という問題がついて回る。つまり医療・介護は基本的に公的部門であって、税や社会保険を支えるには、あくまでその外の民間部門の雇用者、それもそれなりの所得を伴う労働者が必要になる。

こういう意味では、非正規雇用による女性労働力参加の増加は、「ともに家計を支える」という意味での「共働き社会化」にはつながっていないし、かつ税や社会保障の負担をする労働者の増加にもつながっていないのである。

真の「共働き社会」の落とし穴――多様性と格差

二人の(多くの場合男女の)パートナーが「ともに、より対等な立場で家計を支えあう」という意味での真の共働き化は、それがある程度無理の無いかたちで実現できれば、世帯所得の大幅な増加を見込むことができるため、パートナーシップの形成と子作りに促進的に働く可能性が高い。

実際、経済先進国の中である程度の出生率を維持している国は、ほとんど共働き社会である。それに、中~高水準の所得を得る人が増えれば、社会保障制度の維持にも貢献できる。

しかし共働き社会を作り上げる上で気をつけるべき点もある。ひとつは、それが「(男女の)共働きにならないと生きづらい」ような社会にならないようにする、ということだ。

個人的には、共働き社会化の目的は税・社会保険料収入の増加というかたちでの「世帯を超えた再分配」の促進に置くべきであって、それを通じて多様なライフスタイルの公的支援に余裕をもたせるべきだと考える。つまり共働き社会化は再分配志向のリベラリズムの観点から促進されるものであって、価値観の多様性を損ねるものであってはならない。

次に、共働き社会化はほうっておくと格差の拡大にむすびつく、という点に配慮しなければならない。

仮に両立支援制度が完備されるなどして、共働きに伴う私生活のストレスが完全になくなってしまったとしよう。そうすると、(他の要因が一定なら)人は結婚相手を「稼ぎ能力」が高い方から順に選ぶようになる。双方がそういう選び方をすると、所得の高い順から男女がマッチングされる「アソータティブ・メイティング」がなされるようになる。所得の最も高い男性と、やはり所得の最も高い女性がくっつき、次に2番目の男女が……というマッチングである。

こうなると世帯所得の高い共働き夫婦と、そうでない夫婦の所得格差が極めて大きくなる。二人で二千万円を超えるような高い収入を得て、都心部のタワー・マンションを購入できるような夫婦と、二人あわせても年間収入が500万円にみたないような水準の夫婦に分かれていく。

現在の日本では、高学歴女性は高所得の男性と結婚することで就業を中断する一方で、低所得の男性と結婚している女性は家計を補助するために労働市場に出ることが多く、そのために女性労働は世帯間収入格差を縮める方向に作用している。しかし共働き社会では女性の労働力参加は世帯間格差を広げてしまう。

こういう意味でも、共働き社会化に向けた制度設計は再分配をしっかりと見据えたものにすべきなのだ。共働き夫婦の税制優遇は有効な政策だが、世帯間の所得移転が縮小したり、共働き世帯の負担のバランスが小さくなるといったことがないように配慮する必要があるだろう。

プロフィール

筒井淳也

立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学、計量社会学、女性労働研究。1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部、同大学院社会学研究科博士課程後期課程満期退学、博士(社会学)。著書に『仕事と家族』(中公新書、2015年)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書、2016年)、『社会学入門』(共著、有斐閣、2017年)、Work and Family in Japanese Society(Springer、2019年)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書、2020年)、『数字のセンスをみがく』(光文社新書、2023年)など。