2017.03.29

「親子は血が繋がっていてあたりまえ」という思い込みをなくしていく――日本と諸外国の養子縁組

日本では普及が進んでいない特別養子縁組制度。毎年、3000人もの子どもたちが施設に預けられているが、その中で、養子となり家庭の中で養護を受けられるのは400〜500人に留まる。一方、アメリカやヨーロッパでは養子を希望するカップルの数が多く、他国の子どもを迎える「国際養子」の増加や、斡旋の待機時期の長期化も進んでいるという。海外で養子縁組に関するフィールドワークを行っている、埼玉医科大学医学部産科・婦人科教授の石原理氏にお話を伺った。(聞き手・構成/大谷佳名)

養子縁組は当たり前の選択肢

――石原さんは普段は不妊治療専門の産科婦人科医をされていますが、スウェーデンやイギリスなどの国々に渡って、生殖医療を利用する人や、養子を迎える不妊症のカップルにインタビューもされています。インタビューの中で、日本と比較して印象的だったお話などありましたら教えてください。

海外の不妊症カップルに直接お話をうかがうと、日本と同じように、ご自分のこどもを持ちたい、家族を持ちたいという強い希望があると感じます。そして日本と同じように、体外受精などの不妊治療を受けられています。

ただ、早い時期から、たとえば不妊治療を受けはじめる前から、養子をとることも目的のための方法のひとつとして、視野に入れているカップルが多いのだと思います。

その理由として一番大きな要素は、まず、周辺に養子をとっているカップルがたくさん存在するということではないでしょうか。養子をとることが必ずしも特別ではなく、家族を持つための、一つの選択肢になっているという印象を受けます。

私たちがストックホルムでインタビューしたあるカップルは、体外受精などの不妊治療で希望がかなえられず、二人の養子をとられた方でしたが、男性自身がフィンランドからきた養子で、奥様は、我が家では私だけが養子ではないので、マイノリティだと笑っておられました。

また、不妊治療を提供する側を見ても、海外の体外受精クリニックには、医学的治療と並んで、養子についてのパンフレットなどが置かれているところがほとんどです。

(参照)諸外国における養子縁組の状況

「国際養子」の増加、待機期間の長期化

――欧米では、養子縁組を希望する養親の数に対して養子の数が少なくなり、待機時期の長期化が進んでいる国もあるそうですが、どのような社会の変化が関係しているのでしょうか。

以前は養子に出されるこどもたちの多くは国内の養子で、若い未婚女性が自ら子育てをできないために、やむなくこどもを手放すという理由によるものでした。けれども、ピルなど有効な避妊法が普及したこと、特に北欧では、必ずしも法律婚にこだわらないカップルが増えたこと、若い未婚女性が自分のこどもを自ら育てるためのさまざまな社会的支援が充実したことなどにより、未婚女性が心ならずもこどもを手放すということは、事実上なくなりました。

なにしろ、北欧諸国では、すべての生まれるこどもたちのうち、50〜70%を超えるこどもたちが未婚女性からうまれているのです。その結果、多くの国で、国内で養子にだされるこどもが、事実上無くなりました。そして、養子のほとんどは外国からやってくる国際養子になっているのです。

さらに、以前は不本意ながら養子を多数海外に送り出してきた韓国や中国などの国々でも、事情が変わってきました。それぞれの国内における対策が進み、国外へ養子を出す国が少なくなり、養子受け入れ国における国際養子をとるための待機期間が年々長期化し、数も減少してきている状況にあります。北欧諸国では、国際養子の斡旋に国が関与しておりますが、それこそ斡旋団体の数も減少しはじめています。

なぜ、日本では養子縁組が拡大しないのか

――一方、日本には、養子が元の親との法律上の親族関係を解消し、養親との実親子なみの関係を結べる「特別養子縁組」制度がありますが、あまり普及しているとは言えない状況ですよね。

はい。日本では、毎年3000人くらいのこどもが、生みの親が育てられないために施設(乳児院)に預けられています。そして、特別養子という、良い制度があるにもかかわらず、年間4-500人程度が、特別養子として養親を得ているに過ぎません。

その結果、多くのこどもたちが、長期間、たとえば高校を終えるまで施設暮らしとなる場合すらあります。

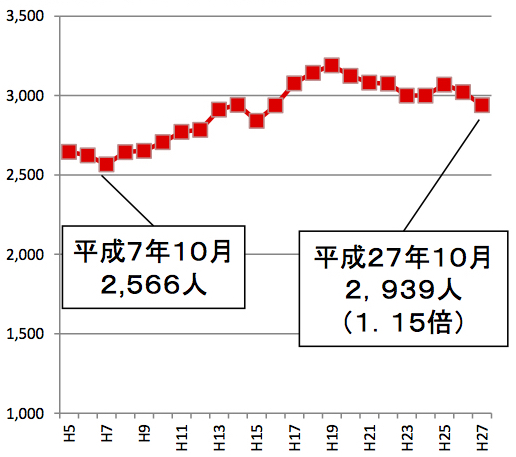

(参照)乳児院の入所児童数

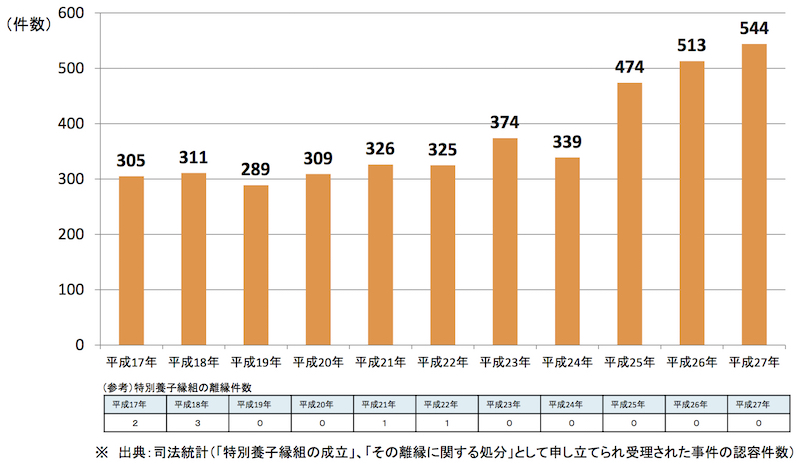

(参照)特別養子縁組の成立件数

――なぜ、特別養子縁組の利用はなかなか増えないのでしょうか。

その一つの理由としては、日本では、養親になるために必要とする要件が厳しいことがあると考えます。

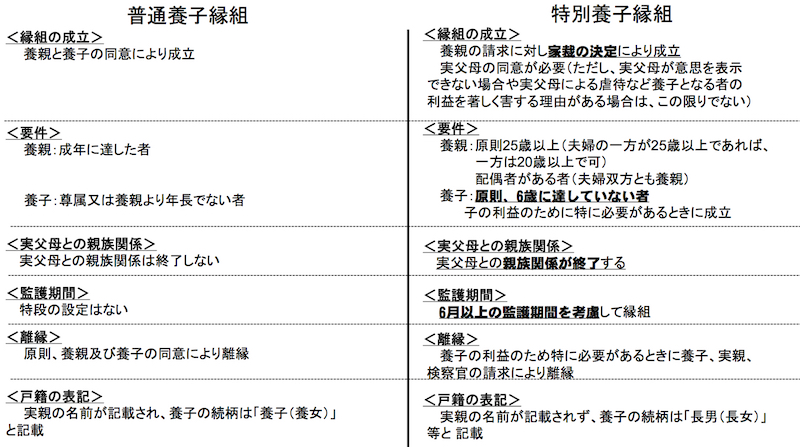

(参照)特別養子縁組と普通養子縁組の成立要件

しかし、そもそも制度自体をサポートする公的な支援体制や法令整備が不十分で、特別養子縁組の運用自体が、児童相談所の職員や産婦人科医師など、個人の善意に依存する部分が大きかったことも大きな要因と思います。

特別養子縁組制度の課題

――昨年12月、「特別養子縁組あっせん法」が成立しましたが、これを機に、どのような変化が期待されますか。また、この法律の注目すべきポイントがあれば教えてください。

何よりも重要なことは、この法律により、はじめて特別養子斡旋に公的な介入が行われることになったことだと思います。これまでは、民間団体が届け出でのみで、事実上自由に斡旋を行うことが可能でした。ですから、こどものため、実子と同等の親子関係を築くことのできる養親のための制度でもあるべき特別養子が、一部では斡旋団体の利益のために運営されていたという話も聞きます。

ただし、養親になるための親の教育研修をはじめとして、養子斡旋には、多くの費用がかかることも事実です。特別養子斡旋に関して、十分な知識と経験を持つ多くの専門家を養成する必要もあると思います。そのための財政支援を国が行うことで、斡旋団体が養親になる方から多額のお金を取る必要のないよう、変えていくべきだと考えます。

今回の法律では、斡旋団体を許可制として、財政上の措置をするとしていますが、現時点ではまだ制度の全体像はわかりませんので、施行までの政令や省令の整備に関して、今後注目していく必要があります。

――特別養子縁組の斡旋団体には、「養親は45歳まで」などの年齢制限を設けている団体も多いと聞きました。このような制限についてはどうお考えですか。

こどもが成人になるまで、十分な社会的、経済的支えとなる必要性から、このような年齢制限があると説明されます。

しかし、世界一の長寿国であるわが国で、この45歳という年齢が本当に妥当であるかは議論すべきと思います。むしろ、多様な背景を持つ養親候補を、一律に45歳で線を引くのではなく、個別の審査をするべきではないでしょうか。もちろん、そのためには、個別の養親候補について、十分な教育研修を行い、さらに正確な評価を行う能力のある専門家を養成する必要があります。

「親子は血縁関係があることが当たり前」という思い込み

――石原先生は医師でありながら、養子縁組についても国内外で調査されていますが、一般的には、産科・婦人科に行けば不妊治療のみを勧められる場合も多いと思います。医療者側の、特別養子縁組制度への理解や、患者への情報提供についてはどうお考えでしょうか。

残念ながら、わが国では、こどもを持つこと、妊娠することをお手伝いする立場にある産婦人科医師に、養子など不妊治療以外の他の選択肢を想起させるきっかけが、明らかに乏しいといわざるを得ません。

特別養子制度は存在しても、現実に成立する件数がきわめて少ないこと、卵子提供による治療など第三者がかかわる不妊治療を提供することが事実上不可能であることなど、私を含め、不妊治療をおこなう医師には、他の選択肢を提案しづらい、あるいは思いつきにくいことについて、言い訳はたくさんあります。

何よりも、こどもと親には血縁関係があることが当たり前という、思い込みが、医師にも、不妊治療を希望するカップルにも、共に強くあることは間違いありません。

けれども、治療を長期間受けてきたカップルの多くは、どこかで他の選択肢の可能性についても、少なからず思いをめぐらせます。そして、その実現は難しいという現実を知って、ふたたび治療に戻る場合が多々あるのです。同じように実現性の乏しさを知る医師と共に、後戻りできなくなってしまいます。

今後、時間をかけて、少しずつ人々のこのような考え方や思い込みを変えていくこと、それを支援するための教育が必要と思います。この教育は、カップルを対象とするのではなく、やはり初等、中等教育の段階から始めないと効果がないと思います。

そして、さまざまなカタチのライフスタイルがあり、さまざまなカタチの家族があること、あっていいこと、異なっていることを互いにリスペクトできるようになるといいですね。

――制度の見直しや啓発を通じて、血縁関係がなくても幸せな家族を築けるということを、誰もが自然に思えるような社会にしていきたいですね。石原さん、ありがとうございました。

プロフィール

石原理

1954年東京生まれ。群馬大学医学部卒業。東京大学医学部産婦人科、英国ロンドン大学ハマースミス病院などを経て、埼玉医科大学医学部産科・婦人科教授。学生・医師の教育と生殖医療、生殖医学研究に携わりながら、医療・家族・性のあり方について研究とフィールドワークを行う。また、生殖補助医療監視国際委員会(ICMART)のメンバーとして、生殖医療に関連する国際統計の収集・分析・定期報告に従事している。著書に『生殖革命』(ちくま新書)、『生殖医療と家族のかたち』(平凡社新書)、『講義録産科婦人科学』(メジカルビュー社)、『生殖医療の衝撃』(講談社現代新書)などがあるほか、共著書や論文多数。