2017.08.18

変化するパートナー関係と共同生活――家族主義を問う

1.はじめに

結婚しない人が増えたことによって子どもが減っている――。多くの人にとって疑う余地のない「常識」だといえるだろう。しかし、先進国のなかには、婚姻率が低下しているにもかかわらず、出生率が上昇傾向にある国も多くある。

このような事態を理解するには、結婚をしないで同居するカップル、すなわち事実婚や同棲(cohabitation)の増加に目を向けなければならない。

今も多くの日本人の常識では、「恋愛→結婚→妊娠→出産」こそが“正しい順番”である。もちろん、実態としてこの“正しい順番”は今日では少なからず揺らいでいる。近年では結婚より妊娠が先となる「妊娠先行型結婚」の割合が増えており、すでに2000年の段階で、結婚全体のおよそ25%にあたり、特に10代では81.7%、20代前半では58.3%を占め、現在まで上昇し続けている。(『国民生活白書』)

とはいえ、日本社会の特徴は、出産の時点ではほぼすべてのカップルが結婚しているという点にある。「子どもは結婚している夫婦から生まれなければならない」という嫡出規範が根強く存在しているのだ。

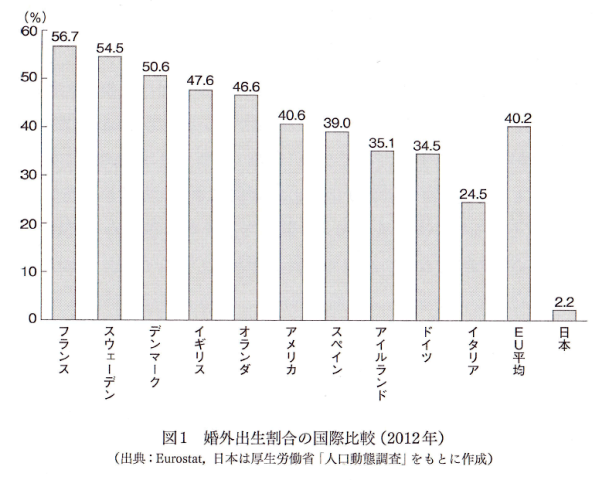

一方、欧米社会の状況を見ると、「結婚している夫婦が子どもを産む」ことが自明のことではなくなりつつある。先進諸国の婚外出生割合を示した図1を見てほしい。2012年時点で、日本が2.2%であるのに対し、スウェーデンやフランスでは過半数を占めており、そのほかの国でも3割から5割を占めているのが分かるだろう。つまり、もはや結婚した夫婦から生まれる子どもが少数派になっている国さえあり、先進国を比較するとこうした国で出生率が高いことが明らかになっている。

もちろん、婚外出生率が高くなれば出生率が上昇すると安易に結論づけるのは早計である。とはいえ、現代の家族問題を考えるうえでは、婚外パートナー関係や婚外出生率の増加が何を表しているのかをじっくり検討することは不可欠である。本稿では、変化するパートナー関係と共同生活に関する国内外の現状や歴史について論じていきたい。

2.欧米社会における同棲の普及

アメリカのロックバンドBon Joviのヒットシングルに“Living in Sin”がある。歌詞の一部を抜粋しよう。

I don’t need no license

To sign on no line

And I don’t need no preacher

To tell me you’re mine

I don’t need no diamonds

I don’t need no new bride

(中略)

I say we’re living on love

They say we’re living in sin

この曲は、正式な結婚を拒んで(あるいは認められず)同棲したカップルが世間から非難されることを歌ったものだ。当人たちがいくら「愛のため」と言っても世間からは「罪」として否定される――。曲そのものは1989年に発表された比較的新しいものではあるが、婚外の性交渉を厳しく禁じるキリスト教道徳が支配的であった欧米社会では、長らく同棲は“living in sin”(罪に生きる)と呼ばれ不道徳なことだとみなされていた。そして、婚外子は道徳に反する者(Bastard)とされ法的・社会的な差別を受けたのである。

そのような欧米社会で、この40年間に「家族」をめぐって生じた最も大きな――そして誰も予期していなかった――変化が、結婚せずに同棲するカップルの増加である(Nazio 2008;Ciabattari 2017)。1980年代までは、同棲はあくまで結婚までの一時的な形態という見方が支配的であったが(注1)、現在では同棲が結婚につながる割合は著しく低下している。出産・子育てまでが結婚しないでおこなわれることも珍しいことではなくなった。それゆえ、今や家族研究では同棲カップルは決して無視することのできない存在となっている。

(注1)実際のところ、たとえば1980年代におこなわれたアメリカの調査でも、同棲全体のうち45%が最初の1年以内に、70%が2年以内、90%が5年以内に結婚するか関係を解消するという結果を示していた(Gold 2012)。

まず、同棲が普及したプロセスとその意味の変化を確認しておきたい。欧米社会では、1960年代から70年代頃より徐々に同棲が増加した。同棲の普及過程については、おおよそ3つの段階に区分して説明されることが多い(Kiernan 1999 ; Morgan 2000;Nazio 2008)。

第1段階は「アヴァンギャルド現象」としての増加である。すなわち、同棲がキリスト教的伝統への抵抗としての一部の者たちによる実践であり、「対抗文化」や「逸脱」と位置づけられている段階である。男女平等や人権をめぐる社会意識の変化により、結婚制度への反発・不信が高まったことが背景にある。

次の第2段階は、「同棲から結婚へ」というライフコースの標準化ないし規範化である。1980年代になると、同棲を経由せずに直接結婚に至ることのほうがむしろ「逸脱」へと転じる。婚前に同居することで、将来の配偶者との相性を確認するという「トライアル」のプロセスが一般化したのである(注2)。

(注2)あるイギリスの調査によれば,1960年代には結婚前に同棲する女性の数はわずか5%程度であったが,1990年代になると女性の70%以上が将来の配偶者と同棲を経て結婚に至っている(Haskey 1995)。

そして第3の段階は、同棲が「結婚の代替」あるいは「結婚とほとんど区別できないもの」として受容される段階である。特に1990年代後半ごろより北西欧諸国では、同棲カップルにも法律婚カップルと同等の生活保障を与えることで、同棲と結婚の二つに大きな違いがなくなっていく。代表的なものとしては、フランスのPACS(1999年)が挙げられる。当初は同性カップルの生活保障を主な目的として制定されたPACSであったが、ふたを開けてみれば異性愛カップルの多くにも選択されることになったのである。

多くの国で、こうしたパートナーシップ制度に登録することで、税や社会保障、相続、財産の分割といった法律婚に与えられた権利の多くが同棲カップルにも適用されることになった。婚外子に対する法律上の差別も撤廃され、結果として婚外出生の割合も増加したのである。

特に1990年代以降の若者の結婚回避と同棲の増加については、社会構造の流動化や不安定化という観点から分析されることもある。たとえば、ドイツの社会学者E・ベック—ゲルンスハイムは、若年層を中心に増加する同棲を「リスク解消戦略」だと指摘する(Beck-Gernsheim 2002)。現代では人々が結婚や再婚に踏み切るときには、高い離婚統計、あるいは、不安定な労働市場といった構造的条件を考慮に入れる。人々のリスク認識の高まりが、結婚よりもより緩やかな関係である同棲が選ばれるようになった要因だというわけである(彼女は“With less to lose, it is easier to separate.”と表現する)。

3.日本における同棲と事実婚――その歴史と特徴

このように、欧米社会の多くで社会構造の変化が若者を同棲という選択に導いているのに対し、日本は今なお結婚外での同棲がきわめて少ない社会である。厚生労働省による2015年の『第15回出生動向基本調査』によれば、同棲経験のある18歳から34歳の未婚者の割合は、女性7.0%、男性5.6%に過ぎない。

日本では、結婚をせずに同居するカップルを大まかに「内縁」と「同棲」の二つに分けることができる。内縁は、婚姻の届け出はなくとも「婚姻意思をもって事実上夫婦として共同生活を営んでいる男女の社会的生活実態に基づき、法解釈上婚姻に準ずる関係として法律上の効果と保護を認める概念」である(曽田ほか 2013:7)。今でも法律上は「内縁」と表記されるが、近年では当事者らを中心に「事実婚」と呼ばれるものである。単なる同棲とは異なり、本人たちに「結婚」や「夫婦」という認識があり、多くは住民票を同じにする、あるいは結婚式を挙げるなどの何らかの公的な手続きを経由しており、子どもを持っているカップルも多い(注3)。

(注3)筆者がおこなったインタビュー調査では、「内縁」と「同棲」のどちらの言葉に対してもネガティブなイメージを持つ人がほとんどであった。「事実婚という言葉が広まったおかげで助けられた」と語る人もいた。

この事実婚(内縁)の歴史について少し確認しておきたい。

実は、戦前日本は欧米よりもはるかに内縁の多い国だった。イエ制度に関連した規範や慣行によって、正式な法律婚から締め出された女性が多く存在したことが主な要因である(太田・久貴 1973)。

一つには「足入れ婚」と呼ばれる慣行の存在がある。これは、正式な結婚をする前に、女性が夫側の「家風」に合うかどうか、「嫁」として適格であるかどうかを試される期間があったことを意味する。妊娠が分かってから初めて「嫁」として認められ正式に結婚することも多かった。跡継ぎを生むことが何よりも重視されたイエ制度のもとでは、女性が子を生めなければ離婚させられることもありふれたことであった(江戸時代の道徳書『女大学』の「子なければさる」は有名だろう)。それゆえ、結婚後に離婚して“戸籍を汚す”ことがないよう、あらかじめ妊娠を待って正式な結婚をしたというわけだ。

もう一つの理由は「妾」が多かったことである。たとえば、明治時代にアメリカから教師として来日したアリス・ベーコンは、著書『明治日本の女たち』のなかで、日本は離婚が多いことと並び「一夫多妻」を当たり前としていることに驚きを示している。また、山川菊栄は、「多少身分のある家なら、妾のいない方が不思議がられるくらい、それは一般的なものであり、自分の家に妾のいるのも、妾腹の子が何人もいるのも珍しくない場合が多い。……妾が何人いても、それを統制し、服従させて、家の中にごたごたを起こさせないのが賢婦人だとされていました」(山川 [1943]1983:134-137)と記している。妾を“抱える”ことは時に「男の甲斐性」を示すものであり、隠すべきどころか誇示するものでさえあったのだ(注4)。

(注4)小室直樹との対談で山本七平が紹介する政治家・三木武吉に関する次のようなエピソードも興味深い。「『あいつには妾が三人いるんだ』と反対派に選挙演説で攻撃されて、『三人なんてのは間違いだ、五人いるんだ。ただ五人の世話は一生やるつもりだ』と答えたら選挙民みんな感動してね。……三木武吉が最高点で当選しちゃったというんですね。つまりそのときには『そんなものはいません』ってうそついたらだめだ。……『三人じゃない、五人います』と、こういわなくちゃいけないわけね」(小室・山本 [1981]2016:235)。

このような事情もあり、戦後には「内縁を消滅させるには家族制度そのものを打破しなければならない」(中川編 1955:123)といったように、内縁はイエ制度批判の観点から問題視されるようになる。当時、川島武宜や我妻榮といった代表的な法学者たちは、家族の民主化を推進するためには、法律婚主義の徹底化が必要だと主張していた(川島 [1947]1950など)。戦後しばらくは、事実婚こそが「封建的」な存在と考えられていたのである(注5)。

(注5)ちなみに、1991年に刊行された武居正臣著『内縁婚の現状と課題』の冒頭にも、「私の諸論文の最終目的は、内縁という現象を消滅させる方法をさぐること」と書かれているように、長いあいだ家族研究者の多くは「内縁の減少」を目標に掲げていた。

4.夫婦別姓が認められない日本

日本が高度経済成長の時代に突入し、「標準的」な家族が大衆化していくなかで事実婚の存在はしだいに忘れ去られていく。事実婚が再び注目を集めるようになるのが1980年代後半である。事実婚という言葉も、従来とは異なり、個人が主体的に選択する実践として注目を集めることになる。

その一番の理由は、「夫婦別姓」が社会問題として浮上したことにあるだろう。男性が稼ぎ手として働き、女性が主婦になることが当然視された時代には「姓」の問題はほとんど表面化されることはなかった。しかし、医師や弁護士、研究者といった個人名で仕事をする女性も増加し、夫婦同姓を強制する制度によって不利益を被る人々が徐々に声を上げ始めた。

そもそも戦後の民法改正によって、結婚後に男女どちらかの姓を選ぶことが可能となったものの、2015年の厚生労働省の調査によれば、今なお結婚した夫婦の96.1%が男性側の姓を選択している。

「夫婦は同じ姓を名乗る」というのは、これまた多くの日本人が抱いている「常識」だといえよう。しかし、結婚した夫婦が必ず同じ姓を名乗らねばならないと法律で強制しているのは、国連加盟国では日本とジャマイカの2か国だけだとされる。国連は日本政府に対して繰り返し制度を是正するよう勧告をおこなっているが今なお改正には至っていない(以下の記事を参照)。

日本の事実婚の特殊性は「夫婦別姓のため」に事実婚を選ぶケースが圧倒的に多いことにある(善積 1997;阪井ほか 2015)。同姓も別姓も(あるいは結合姓を)自由に選択できる他の国では、別姓のために事実婚を選択するということはまずありえない(注6)。だが、日本では夫婦が異なる姓のままでいようとするならば事実婚を選ぶしかない。それゆえ、事実婚を実践する人のなかには、法律婚を望んでいるにもかかわらずやむなく事実婚を選択せざるを得ない人も数多く存在することに留意しなければならない。

(注6)実は、キリスト教の伝統が強い欧米の多くの国では、今でも大半の人が夫婦同姓を選択している。その多くが男性姓を選び、子どもも男性の姓にする傾向にある。それゆえ、こうした実態に対してその保守性を批判的に検討する家族研究が多くある。しかしながら、これはあくまで選択肢が用意されたうえでの「結果」にすぎず、「法」ではなく「規範」の次元に属する問題なのである。ちなみに、選択肢が認められている欧米の国々では、法律上は「別姓」のままでも、場や状況に応じて「同姓」を称する、いわば「通称同姓」とも言える実践をおこなう人も多い。

選択的夫婦別姓制度の導入に対する反論にはさまざまなものがあるが、ここでは2点のみ取り上げることにしたい。

第1に、「日本の伝統を破壊する」という批判である。しかし、夫婦同姓は決して日本の伝統とは言えない。そもそも明治以前は武士にしか姓を名乗ることが許されておらず、儒教文化を重んじる武士は夫婦別姓(姓は生涯不変)を伝統としていた。1898(明治31)年の民法制定によって初めて夫婦同姓原則が確立するが、これは欧米のキリスト教文化の影響を受けた面も大きい。それゆえ、当時は旧武士層が、伝統を破壊するものとして「夫婦同姓」に反発したのである(注7)。

(注7)ちなみに、明治時代に封建社会批判を展開した福沢諭吉は「新苗字」論を提唱していた(明治18年の「日本婦人論」)。「家」の継承こそが身分制の根幹にあると考えた福沢は、その解体のために夫婦は結婚した時に二つの苗字を一字ずつとって新しい苗字を作るべきだとして、「かくのごとくすれば女子が男子に嫁するにあらず男子が女子の家に入夫たるにもあらず真実の出会い夫婦にして双方婚姻の権利は平等なりというべし」と主張していた。このように、「同姓か別姓か」という二元論を超える主張も存在する。

第2に、「子どもがかわいそうだ」という批判がある。しばしばこれが別姓批判の決定打のように語られることがある。しかし、なぜ「かわいそう」なのか? 親子で名前が違うと差別されたり、いじめられるからだろうか? もしそうであるならば、その子どもを「かわいそう」にしているのは、同姓しか認めない社会だということにほかならない。

このような差別感情は、同姓も別姓も認められる他の社会では起こりようのないものである。問題は選択肢を認めていない社会の側にあるのであり、選択的夫婦別姓制度にせよ、同性婚にせよ、「子どもがかわいそう」を批判の根拠に持ち出す者は、自らがその差別に手を貸している一人であることを自覚すべきであろう。

さらに付け加えておけば、結婚後に改姓するのはいまな

他にも、日本人と外国人による国際結婚の場合には、原則として夫婦は別姓(1985年施行の「国籍法」や「戸籍法の一部を改正する法律」以降、手続きによって同姓も選択できる)となるが、これはそもそも民法750条が日本人同士の結婚のみを前提としていることの証左であろう。グローバル化する社会においてこのような規定は時代錯誤との批判を免れないといえる。

このように夫婦同姓を強制する現在の規定は多くの矛盾を抱えている。そもそも夫婦同姓と夫婦別姓のどちらが“正しい”とか“男女平等”なのかと決めることは不可能であるし、どちらが“正しい伝統”なのかを議論したところでそれ自体が正当性の根拠になるわけでもない。

実際のところ、選択的夫婦別姓制度を求めている人たちは決してそのような主張をしているわけではない。あくまで別姓という「選択肢」を法律婚の枠組みのなかで認めるべきだと主張しているのであり、その正当性を訴えているにすぎない。真の問題は、「同姓か別姓か」ではない。「強制か選択か」なのだとあらためて強調しておきたい(注8)。

(注8)筆者は大学の講義で学生に、思考実験として主に以下3つの質問について考えてもらうようにしている。1)もし結婚する相手から「私は絶対に姓を変えたくない」と言われたらどう対応するか? (これは主に男性を想定した質問)、2)婚姻届を提出する際に原則として「くじびき」(あるいはジャンケン)で姓を決めるのはどうか? もしダメだと思うならばそれはなぜか、3)「夫婦は絶対に妻の姓に統一しなくてはならない」というルールにしたらどうか? もしダメだと思うならばそれはなぜか。こうした思考実験をおこなうことで「同姓を強制すること」の問題点がいくらか明らかになるのではないだろうか。

5.同居の家族主義

2015年の『第15回出生動向基本調査』では、「男女が一緒に暮らすなら結婚すべきである」という質問に「賛成」と回答する人が未婚男性で74.7%、未婚女性で70.5%にのぼる。日本では結婚していない恋人どうしが同居することには今なお根強い反発が存在する。この背後には、共同生活をめぐる「家族主義」の存在がある。ここでは、パートナー関係よりも少し視野をひろげて、「住まい」や「同居」をめぐる日本の問題を考えてみたい。

日本は「同居=家族」規範がきわめて強い社会である(久保田 2009)。つまり、一緒に住む相手は「家族」であるべきであり、そうでなければ「一人暮らし」であることが前提とされている。それゆえ、欧米では一般的な選択肢であるシェア居住が少なく、カップルであっても「一緒に暮らすならば結婚すべきである」というように、法律上の家族になることを強いられる場面も多い。たとえば、筆者がインタビューをおこなった事実婚当事者にも、住居を契約する際に不動産会社に「結婚していないと認められない」と言われ「婚約者」ということにしたり、「結婚式の予定日」を適当に記入したという人が多くいた。

近年、実はこのような同居をめぐる「家族主義」が出生率にも強く関連していることが指摘されている。これまで未婚化や少子化については、主に労働市場や家族観の変容といった観点から研究が蓄積されてきた。しかし、住宅をめぐる政策や文化のあり方が、家族形成に大きな影響を及ぼすというデータもある。

若者(ここでは25~34歳を指す)の世帯形成に関するOECD諸国の比較データを参照しよう(日本住宅会議編 2008)。若者の「住まい方」に関してみると、OECD諸国は大きく二つのグループに分けられる。

一つ目のグループは、若者が世帯主やその配偶者(同棲含む)として親から独立した世帯を形成している割合が高い国であり、これには北西欧の国が該当する。これらの国々では、成人したら親元を離れるべきだとする離家規範がきわめて強く、スウェーデンやフィンランドでは実に95%以上もの若者が親から独立して暮らしている。これらの国では成人した親子が同居することは「ありえない」ことのようだ。親子同居率の低い国々は出生率が高いという特徴がある。親世帯から独立したあと同棲世帯を形成する割合が高く、さらに、公共借家率や住宅手当が高いなど、公的な住宅支援が充実しているという特徴をもつ。

もう一つのグループは、これとは反対に、若者が学卒後も親元にとどまる傾向が強い国々である。ここには日本のほか、イタリアやスペインといったカトリック文化の強い南欧の国が含まれる。これらの国では、若者のおよそ40%が親世帯で暮らしている。背景には親子同居を肯定的にとらえる伝統もあるが、家族の相互扶助が当然視され公的な住宅支援が貧弱だということもある。そして、出生率が低いという共通点を持っている。日本や南欧のような家族の相互扶助が期待される社会では、不安定な若者が親元に舞い戻る傾向が強い。若者の生活が不安定化したときに親が子どもを支えざるを得ないのだ(親が支えられなければ孤立・貧困に陥りやすいということでもある)。

もちろん、少子化や親子同居の是非についてはさまざまな議論がありうるのだが、多様な「住まい方」や共同生活の選択肢を用意し、社会が保障することは、社会を維持・発展させるために喫緊の課題になっている。パートナー関係だけに焦点をあてるのではなく、同居や共同生活をめぐる常識を刷新していくことも必要なのである。

ヨーロッパにおける若者の親子同居割合(25歳から34歳),2011年

6.おわりに――「ニーズ」をつなぐ

現在の日本では、未婚率・離婚率の上昇により家族関係から離れて生活する人が増加している。単身世帯――特に高齢単身世帯――が増加し、社会的孤立や貧困が問題となっている。最後に、このような社会問題に対処するうえでいったい何が必要なのかを述べたい。

福祉社会学者のエスピン—アンデルセンは多くの統計データに基づいて、現代社会では「伝統的な家族主義」が家族形成の足かせになっていると指摘する(Esping-Andersen 2009=2011)。彼は福祉を家族に依存する「家族主義」を脱することこそが「家族の絆」を強化するのだという逆説を示している。ここではとりあげなかったシングルペアレントや同性パートナー、非血縁親子などを含め、多様な家族形成・子育てのあり方を承認し、制度的に保障している国ほど出生率が高い傾向にある。

家族主義の社会というのは、言い換えれば、依存できる相手が家族に限定された社会である。しばしば日本の親子同居率の高さについては、若者に自立心がないことや「甘え」の問題として語られる傾向にある。しかし、真の原因は個人よりも社会の側にある。北西欧には家族以外の多様な依存先が存在しており、それゆえに若者が家族から「自立」することが可能となっている。一方、日本では、依存先が家族に限定されているがゆえに、困難に陥ったときに家族に依存せざるを得ない。個人に原因を帰属するのではなく、社会制度の視点から「依存先」を増やすことで「自立」の問題に対処しなければならないのだ。

この「家族主義」的な枠組みに固執するがゆえに、現代日本には多くの「ミスマッチ」が生まれているように思われる。

たとえば、7軒に1軒が空き家といわれる一方で、住居に困窮している人たちが多くいる。独り身で暮らすのに不安を抱える高齢者が増加する一方で、他人でもよいから同居してくれる誰かを望むシングルマザーが数多くいる。望まない妊娠によって中絶を選択する人が多くいる一方で、不妊に悩み精神的に追い込まれながら治療を続ける人が多くいる――。

例を挙げればきりがないが、こうした「ミスマッチ」を解消するためにも、従来の「常識」にとらわれずに、人々が持っている資源の「不足」と「過剰」に焦点をあてて、ニーズに基づいて人々をつなげていくことが必要であろう。

もちろん、新たな試みは、まだまだ少数とはいえ、いたるところで始まっている。シングルマザーと単身高齢者のシェア居住、一軒家に住む単身高齢者と学生が共同生活するホームシェア、シングルペアレントどうしの共同居住、養子縁組・里親制度の活用などをその実践例としてあげることができるだろう。NPO団体だけではなく、行政や企業も従来の「標準家族」のみをターゲットにした政策やビジネスの限界に気づき多様な関係性に目を向けた取り組みを始めている(シェア居住についてはhttp://www.jamh.gr.jp/kokoro/series7/series7-2-1.htmlも参照されたい)。

こうした新たな共同生活に対しては、おそらく「現実的ではない」、「うまくいくはずがない」、「自分には無理だ」といった否定的な意見も向けられるだろう。しかし、すでにある「現実」とそれに基づいて形成された人々の「選好」を前提にしていては決して社会を変えることはできない。そもそも従来の家族依存的なやり方では「うまくいかない」ことが、こうした提案や実践の生まれている所以なのだ。

相互依存や協力関係の多様な選択肢を社会が用意することによって――たとえ時間はかかったとしても――人間関係をめぐる新たな文化が創出され、人々の選好にも変化が生じていくはずである。法律婚や性愛関係、血縁関係にとらわれない、あるいは、これらの諸関係が多層的に重なりあうような共同生活の模索とその制度的な支援がいま求められている。

文献

・Beck-Gernsheim, E., 2002, Reinventing the Family, Cambridge, Polity Press.

Ciabattari, Teresa, 2017, Sociology of Families: Change, Continuity, and Diversity, Sage.

・Esping-Andersen, G., 2009, The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles, Polity Press.(=2011,大沢真理監訳『平等と効率の福祉革命――新しい女性の役割』岩波書店.)

・Gold,Joshua, 2012, “Typologies of Cohabitation:Implications for Clinical Practice and Research,” The family Journal,20(3):315-21.

・Haskey, John. 1995. “Trends in Marriage and Cohabitation: The Decline in Marriage and the Changing Pattern of Living in Partnerships”, Population Trends, 80: 5-15.

・Kiernan, Kathleen, 1999, “Cohabitation in Western Europe,” Population Trends, 96: 25-32.

・川島武宜,[1947]1950,「事実婚主義か法律婚主義か」『日本社会の家族的構成』日本評論社.

・国立社会保障・人口問題研究所,2016,『第15回出生動向基本調査(夫婦調査)』.

・小室直樹・山本七平,[1981]2016,『日本教の社会学』ビジネス社.

・久保田裕之,2009,『他人と暮らす若者たち』集英社新書.

・増本敏子・久武綾子・井戸田博史,2000,『氏と家族――氏〔姓〕とは何か』大蔵省印刷局.

・Morgan, Patricia, 2000, Marriage-Lite: The Rise of Cohabitation and its Consequences, institute for the civil society.

・中川善之助編,1955,『家族』有斐閣.

・Nazio, Tiziana, 2008, Cohabitation, Family and Society, London: Routledge.

・日本住宅会議編,2008,『若者たちに「住まい」を!』岩波書店(岩波ブックレット).

・太田武男・久貴忠彦,1973,「内縁の実態」『講座家族3――婚姻の成立』弘文堂.

・阪井裕一郎・本多真隆・松木洋人,2015,「事実婚カップルはなぜ『結婚』するのか――結婚をめぐる差異化と同一化の語りから」『年報社会学論集』28:76-87.

・曽田多賀・紙子達子・鬼丸かおる編,2013,『内縁・事実婚をめぐる法律事務』新日本法規.

・山川菊栄,[1943]1983,『武家の女性』岩波書店.

・善積京子,1997,『〈近代家族〉を超える――非法律婚カップルの声』青木書店.

プロフィール

阪井裕一郎

1981年、愛知県生まれ。福岡県立大学人間社会学部専任講師。慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。専門は、家族社会学。日本学術振興会特別研究員PDを経て現職。共著書に、『入門 家族社会学』(新泉社、2017年)、『境界を生きるシングルたち』(人文書院、2014年)など。論文に、「事実婚カップルはなぜ『結婚』するのか」(『年報社会学論集』28号、2015年)、「家族主義という自画像の形成とその意味」(『家族研究年報』38号、2013年)、「家族の民主化」(『社会学評論』249号、2012年)、「明治期『媒酌結婚』の制度化過程」(『ソシオロジ』166号、2009年)など。