2024.04.15

データでウソをつく法:少子化対策について考える

つい最近まで、社会保障の議論では「2025年問題」ということが現実の問題として頻繁にとりあげられた。これは「団塊の世代が75歳に到達する2022年から2025年にかけて、社会保障費が急増する」という話だ。

だが、2025年を翌年に控えた今(2024年)、このフレーズを見かける機会はほとんどない。「2025年にかけて社会保障費が急増する」という話が錯覚や思い込みでしかないことが、実際のデータから明らかになったからだ(なぜこのような錯覚が生じたのかという点については、2018年に公表された下記レポートをご覧ください。

「190兆円の社会保障費をどのようにとらえるか-「2025年問題」の虚像と実像」(ニッセイ基礎研)[https://www.nli-research.co.jp/files/topics/58888_ext_18_0.pdf?site=nli])。

このような経緯があるにもかかわらず、そのことは顧みられることなく、最近、また新たな「現実」がつくられつつある。それは「結婚適齢期の人口が急激に減る2030年代になると、出生数の減少傾向を反転させることが難しくなる」という「2030年の崖」だ。「異次元の少子化対策」では「2030年代に入るまでのこれからの6~7年が、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンス」とされているが、この話も「2030年の崖」のストーリーに沿ったものである。

だが、はたしてこれは本当なのだろうか。以下ではこの点について具体的なデータをもとに考えてみたい。

若年人口は「急減」するか?

少子化対策において「これからの6~7年がラストチャンス」とされている理由を確認するには、こども家庭庁から公表されているこちらの資料を見ることが役に立つ(図表1)。

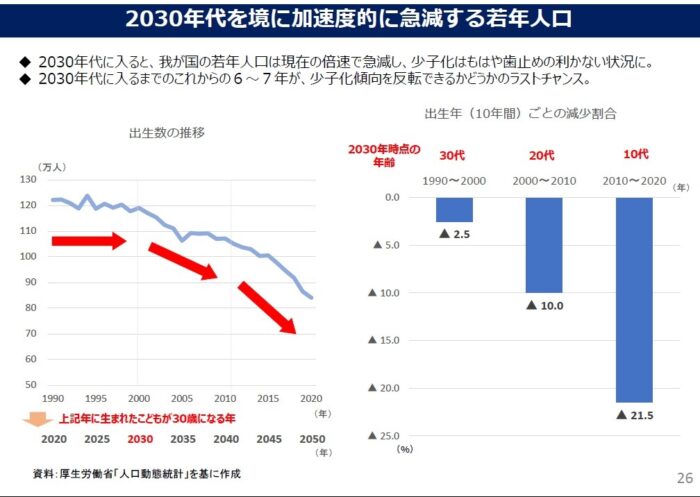

図表1 2030年代を境に加速度的に急減する若年人口(原文のまま引用)

若年人口という言葉は「年少人口(15歳未満人口)」を表したり「15~29歳人口」を表したりと、その時々で定義が異なるから、この資料において「若年人口」と「倍速で急減」が意味するところは必ずしも明らかでないが、右側のグラフ(「出生年(10年間)ごとの減少割合」)とこれまでの経緯からすると、ここでいう「若年人口」は10代から30代までの人口のことを意味しているものとひとまずとらえることができる(なお、グラフの10代と20代のところに付されている▲21.5と▲10.0という数字をそのまま捉えて、「若年人口」は2030年時点の10代と2030年時点の20代=2020年時点の10代のことを表すとしても、以下の議論の展開は影響を受けない)。

となれば、時間の経過とともに10代~30代の人口が減り、2030年代に入ると減少のペースが加速する(なので、そうなる前に対処を)ということを示すのが、この資料の趣旨ということになる。

だが、出生率との関係で若年人口を捉える際には留意しなくてはならないことがある。2030年の時点で10代となる人は現時点で「すでに生まれている」人だから、今後の出生率や出生数との関係では「親として」子どもを持つという役割が期待されていることになるが、2030年時点における「10代」には小学生や中学生も含まれているからだ(高校生も)。

このことを踏まえると、2030年の時点における10代の人口の「急減」の様子をそっくりそのまま「若年人口」の推移に反映させることは適切でなく(小学生や中学生に子どもを持つようにとは言えないため)、10代を除くか、18歳、19歳のみを含めるという取り扱いをすることが必要になる(少なくともこのグラフの10代のところにある▲21.5という数字をもって、「急減」をことさら強調することは避けなくてはならない)。

合計特殊出生率を計算する際に用いられる出産可能年齢の範囲(15~49歳)と平仄をあわせる形で「若年人口」を15歳以上としてもよいが(18歳以上ではなく)、法律上の婚姻開始年齢(18歳)を下回る女性が子どもを持つことを前提とする想定を政府の文書において行うことは、一般的には望ましくないだろう(規範的なことから離れて実際の出生数の規模感を考えても、15歳以上とするか18歳以上とするかによって大勢に影響はない)。

これらのことを踏まえると、この資料の「2030年代に入ると、我が国の若年人口は現在の倍速で急減し」という説明をこのまま額面通りに受け止めることはできず、むしろ相当に割り引いてみないといけないということになる(所要の調整を経ると「若年人口」がどのように推移することになるかは後述)。

「2030年の崖」はあるか?

同じ資料の左側のグラフ(「出生数の推移」)を見ると、2000年代前半に出生数が減少し、2000年代後半には90年代より10万人ほど年間の出生数が少なくなったことがわかる(出生数が少なければ、その世代のその後の人口も少なくなることに留意)。「結婚適齢期の人口が急激に減る」という「2030年の崖」はこの状況をとらえたものだ。

だが、出生率や出生数との関係を考える際にはここでも留意すべきことがある。それはこの「崖」が各年に生まれた人の数というフローの値のみに着目していて、各時点における出産可能年齢の女性人口(総数)というストックの値を考慮したものとなっていないということだ。出産は「結婚適齢期」の女性だけが行うものではないから(第二子、第三子を考えればなおさら)、結婚適齢期の人口が急激に減る2030年代になると出生数を反転させることが難しくなる(なので、これからの6~7年が少子化傾向を反転させるラストチャンス)という説明には、ロジックに不自然な飛躍があるということになる。

「2030年の崖」と「ラストチャンス」の実相

これらのことを踏まえると、「2030年代に入るまでのこれからの6~7年」が「ラストチャンス」なのかを確かめるには、「若年人口」の対象となる年齢層の範囲を適切に設定し直したうえで(この基準により10代はほとんど除かれる)、各時点においてその年齢層に当たる女性の総数を把握し(「結婚適齢期」の女性人口だけをとらえるのは誤り)、その時系列的な推移を確認すればよいということになる。

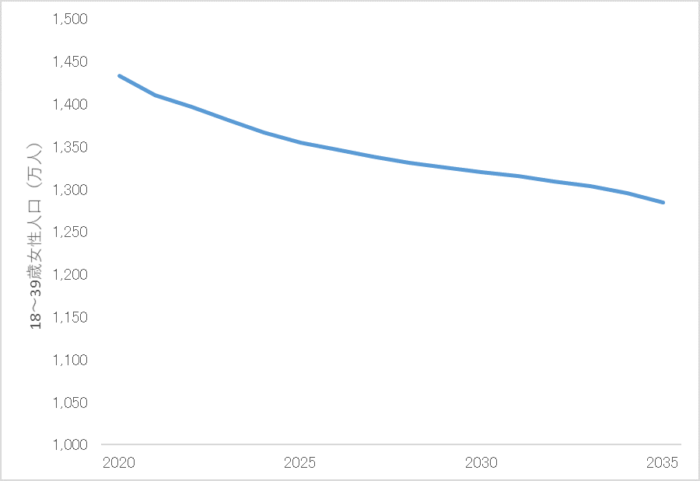

ここでは「若年人口」を18歳(法律上の婚姻開始年齢)から39歳までの年齢層の人口として、「将来推計人口(令和5年推計)」(社会保障・人口問題研究所)のデータをもとに年齢別の人口の集計を行い、それをもとに女性人口の推移を確認する(合計特殊出生率は15~49歳までの女性を対象に算出されるが、18歳未満と40代の女性が子供を産む確率は18~39歳の女性と比べて総じて低いから、ここでは18~39歳の年齢層を対象に女性人口の推移を確認することとする)。なお、データは出生中位・死亡中位の計数を用いている。

「2030年の崖」の存否を確認するために2020年から2035年までの女性人口の推移をながめると(図表2)、2030年あるいはその前後に「崖」のようなものはなく、女性人口は連続性をもって漸減していく様子がみてとれる。仮にある年に生まれた女性の数が基調的な動きより10万人下振れしたとしても、そのことが18~39歳の女性人口の総数に与える影響は1%に満たないから、均してみれば大勢に影響を与えることはない。このことを考えれば、「崖」はないという上記の結果は当然の話ということになる。

図表2 女性人口(18~39歳)の推移

むしろ注目すべきは2020年代前半を中心にこの年齢層の女性人口が大きく減り、2030年時点では2020年に比べて100万人ほど少なくなるということだ。このことは対策が後ずれするほど期待される出生数が少なくなることを意味するから(婚姻率など他の条件が一定の場合)、少子化対策において早めの対応が望ましいということは言えるだろう。

だが、そのことと「これからの6~7年がラストチャンス」という話の間には大きな距離がある。2030年に「崖」があるならともかく、そういうわけではないから、ことさら期限を切って、これからの6~7年が「ラストチャンス」と強調することには合理性がない。通販のCMでよく見かける「今だけお得」「今回に限って」というフレーズも使い方がおかしいと景品表示法違反となるから、「ラストチャンス」についても同様に注意が必要だ。

「瀬戸際」も「ラストチャンス」も商品を売るための宣伝の仕方としては「あり」かもしれないが、事案の性質を考えると、煽るようなスタンスで政策を推し進めることは好ましくない。落ち着いた環境のもとで対策の必要性や有効性を十分に見極め、適切な対応をしていくことが求められる。

ウソ・大げさ・まぎらわしい

「国難」や「瀬戸際」や「ラストチャンス」が強調されるためか、「異次元の少子化対策」をめぐる議論はともすると「座して死を待つよりは」というモードになり、情緒や雰囲気に流されがちになる。中には「あれ?」と思うものも少なくない。有識者からは子ども・子育て支援金が健康保険料の「目的外使用」には当たらないとの説明も聞かれるが、健康保険法の目的規定(第1条)との整合性は当然のことながら問われることになる。

健康保険料への「上乗せ」ではないとの説明もあるが、国会に提出されている法案の健康保険法の部分を見れば(第156条関係)、子ども・子育て支援金が一般保険料(医療保険料に相当する分)に新たな負担を付加する形で徴収されるものであることが容易に確認できる。

保険者(健康保険組合など)は支援金相当分の徴収を担うだけとの説明もみられるが、保険者が国に納める支援金相当額には「子ども・子育て支援納付金」という名称が付されており、被保険者(加入者)が保険料の滞納をした場合、保険者はその分を補填して納付する義務があるとされている。したがって、代行徴収をするだけとの説明は明らかなウソということになる。

「小さく生んで、大きく育てる」ということで、かつては「1人当たり500円」と説明されていた子ども・子育て支援金の負担額はこのところ「急増」しているようだが、この点についても丁寧な説明が必要だ。

内閣府の試算をもとにすると、3.6兆円の財源を投じる対策の効果が出生率を0.1程度引き上げるにとどまるであろうことを踏まえれば、対策そのものの費用対効果についても改めて冷静に考える必要がある。

少子化と人口減少への対応は重要な政策課題であるが、「国難」や「ラストチャンス」といった言葉に頼らず、落ち着いた環境のもとで誤りのない対応をしていくことが望まれる。

プロフィール

中里透

1965年生まれ。1988年東京大学経済学部卒業。日本開発銀行(現日本政策投資銀行)設備投資研究所、東京大学経済学部助手を経て、現在、上智大学経済学部准教授、一橋大学国際・公共政策大学院客員准教授。専門はマクロ経済学・財政運営。最近は消費増税後の消費動向などについて分析を行っている。最近の論文に「デフレ脱却と財政健全化」(原田泰・齊藤誠編『徹底分析 アベノミクス』所収)、「出生率の決定要因 都道府県別データによる分析」(『日本経済研究』第75号、日本経済研究センター)など。