2013.04.09

親と暮らせない子どもをめぐる状況

親が育てられない場合、子どもはどこへ行くのか

東日本大震災の発生後、「災害遺児」の存在がにわかにクローズアップされ、その支援をめぐる議論に多くの関心が寄せられた。そこで気になるのが、そもそも里親制度やさまざまな施設について、世間はどれほどの知識を共有できているのだろうかという点だ。

たとえばインターネット上の質問検索サービスで「離婚」や「子ども」といったキーワードで検索をかけると、さまざまな質問がヒットする。たとえば「離婚を考えていますが、子どもを育てられません。引き取ってくれる施設を教えてください」「子どもを施設に入れると、毎月お金がかかるのですか」といったものだ。そしてその回答は、必ずしも十分なものだとは言えない。

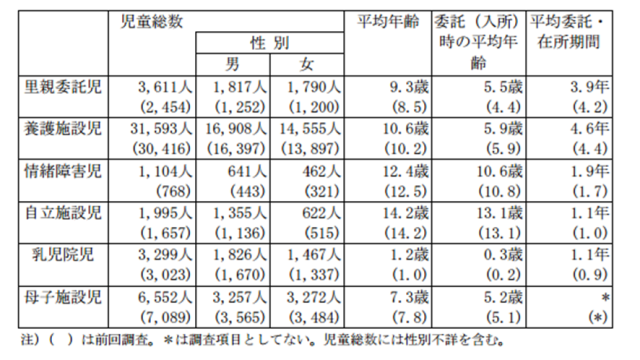

厚生労働省が2008年に発表した統計によれば、現在、施設や里親のもとで暮らしている子どもたちは、里親委託児3611人、児童養護施設児31593人、自立施設児1995人、情緒障害児1104人、乳児院児 3299人、母子施設児6552人の計48154人。一方で総務省の2010年人口推計月報によると、19才以下の人口は23077千人であるため、日本の子どものうち施設で暮らしているのは約0.2パーセントということになる。

施設や里親のもとで生活する子どもたちの状況は、一体どのようなものなのか。その実態を一言で言い表すことはむずかしく、「それぞれの施設によって大きく異なってくる」と言わざるを得ない。私立の施設では運営方針はさまざまで、外に見えてこない部分もある。公立の施設でさえ、詳細な規則が設定されているわけではなく、査察も多くない。代々受け継がれてきた方法や雰囲気が色濃く感じられることも多い。外部から突然その空間に入ると、論理的でない、現代的でないと感じることもままある。

わたしは鹿児島から北海道まで20近くの施設を訪問したが、清潔で明るいところもあれば、壁一面をゴキブリが覆っているようなところもある。なかには「反省」時に児童が罰として掘った穴だらけのところなど、本当にさまざまな施設があった。生まれた親の環境だけでなく、引き取られる施設によっても、子どもの運命は大きく左右されてしまうのだ。

また、報道されている以上に、施設内では多くの事件が起こっている。わたしはかつては福祉事務所で2年ほど勤務していたが、現場で働いていたその僅かな期間であっても、「職員の耳には入っていたけれど、新聞報道はされていない」事件がいくつもあった。なかには、夜間アルバイトの男性が、施設で暮らしている女児に毎晩のように性的関係を強要していたというものさえあった。

断っておくと、そうした大きな事件が起こるたびに、その事務所では記者会見が開かれてはいた。にもかかわらず紙面に載らないということもあった。ニュースの多い都市部においてこのケースは「人々の関心が低い」と判断されているからか、もっと凄惨でないかぎりは取り上げられないのかもしれない。

逆に、新聞報道されたなかにはこのような事例もあった。

2008年11月06日高知新聞

まるで拷問のよう――。高岡郡佐川町甲の児童養護施設「白蓮寮」(寺尾篤寮長)で今夏、「ペナルティー(懲罰)」として、十人以上の入所児を「石運び」に 従事させていた今回の虐待。炎天下にほぼ日中いっぱい、園庭と裏山の間の約二百メートルをただ往復させるだけの無意味で過酷な行為に、その様子を見た関係者は「子どもたちはあきらめたように暗い目をして、石の入ったバケツを運んでいた」と振り返る。

子どもたちは、自分たちが入所する施設を選ぶことができない。適切に運営されていない施設にあたった子どもたちが、さらに精神的な問題を根深くしたり、施設から「脱走」した結果、凍死したりといったことも起きている。

施設はどのようにして改善を目指すことができるのか

守ってくれる親が不在の場合、誰がその子どもたちを守れるのか。子どもが安心して暮らせる施設をつくっていくためには、施設のあり方を検討する学者や行政と、現場との距離を近づけることが鍵となる。

だが現在、学問・行政と現場の距離はかけはなれてしまっていると言わざるを得ない。

福祉の制度や理念について書かれた本はたくさんあっても、現場出身の研究者が少ないため、実際に現場でおこっている問題に言及しているものはほとんどない。一方、現場にいる施設職員からは、「むずかしい本は読む気がしない」という声ばかりが聞こえてくる。

また、仮に大学教授や行政職員と「施設訪問」に行っても、施設の現状を知ることはなかなかできない。職員全員が外に出て並んで出迎え、応接間でお菓子をいただき、職員複数人とぞろぞろ施設内を歩く。子どもたちは普段と異なる状況に戸惑って、遠くで固まっている。「子どもたちが施設でどんな生活をして、なにを感じて、どこが不満なのか」ということを知るために訪問したにもかかわらず、これで何が分かるというのだろう。

わたしが行ったフィールドワークは、『親なき子』という一冊の本にまとめたが、こうしたルポルタージュは決して多くはない。現場の実態がもっと丹念に調査されなくてはならない。

学問と現場の乖離が起きる原因には、学歴や就職の問題もある。施設では高い給料を払うことはできないため、施設に就職する女性は高卒か専門学校卒にかぎられてくる。県職員として施設で働くことも可能だが、採用の際の「福祉職」の管轄はとても広いため、希望どおりに施設で働ける可能性は高くない。また、施設で働くとしても、住みこみで時給が安く僻地勤務であるという厳しい条件の場合が多く、志の高い優秀な学生は施設に集まりづらいという現状がある。

また、厚生労働省で働くことができる人材が非常にかぎられているということも問題だ。平成24年度から大幅に採用試験を変更するということだが、これまでのところ、国家1種試験を合格しても、法律、経済分野の人しか応募資格はなく、福祉、教育、社会学の専門家などが敷居をまたぐことができないでいる。福祉に関する法律や方針を決める場所に、もともと福祉に関心のあり訓練を受けてきたという人間が入りにくい。これはどう考えてもおかしいことだ。

海外の施設を知っている職員が少ないということ

ここで、日本の施設との比較対象として、ジュネーブの施設を紹介してみたい。わたしは幼少期をジュネーブですごし、日本に帰国してからも長期休暇を利用してはジュネーブに通い、児童施設、少年院、児童裁判所、児童相談所などを訪問してきた。

わたしが日本の施設で働いていたとき、施設に住む子どもたちからは、「生きているといいこともあるの?」「先生は幸せ?」という質問ばかり受けていた。だがジュネーブの施設の職員はおしゃれな身なりをし、子どもたちは学校で起きた出来事を楽しそうに話していた。抽象的な風景の比較で恐縮だが、調査に行って比較してみると、明らかに雰囲気が違うことに気づかされたのだ。これはたまたまだろうか。わたしには、制度的な背景などが関わっているように思える。

たとえばジュネーブでは、子ども2人に対し職員は1人以上と決められている。一方の日本では、多くの子どもの面倒を1人の職員が見なければいけない。わたしがボランティアをしたことのある日本の施設では、子ども12人に、住み込みのジャージ姿の職員が1人という割合だった。その職員は精神的な障害を持っている子どもにつきっきり。そんな状況を尻目に、幅をきかせている子が1人でテレビゲームを独占し、残りの10人はただぼんやりとその画面を眺めているという光景が毎日繰り返されていた。

ジュネーブでは施設で暮らす子どもは必ず精神科医が週1回はフォローするなど、1人の子どもに10人もの専門家が、つねに連携し合いながら見守る態勢を築いている。それゆえ、施設をたらい回しされることが防げ、親元に戻る際のソフトランディングも手厚いフォローのなか行われる。

日本ではいくつもの施設で、精神障害が疑われる状況の子どもを見かけた。そうした子どもであっても受診歴がなく、その理由は「いじめの対象になると大変なので精神科には連れていかない」ということだった。職員の判断で子どもは長い間病気のケアを受けることなく、苦しむ可能性も孕むことになる。子どもの情緒的成長に影響を及ぼす大人の存在、日本の施設においては、質的にも量的にも課題があると感じている。

施設職員の環境も大きく異なる。ジュネーブでは職員各々に研究課題が与えられるため、他の国での政策や児童福祉の動向にとても詳しい。ヨーロッパでの協定で、さまざまな国への派遣事業も盛んなため、他国の施設と比較し、優れた事例や方法論を吸収する機会も多くある。施設内の寝泊まりは禁止で、給料も高く、専門職として社会的地位も高い。職員のなかには県議会議員を兼任している方もいた。

もちろん日本にも努力をしている施設はたくさんある。しかし、日本の施設状況を改善していくためには、既存の概念や長年受け継がれてきた方法から離れ、他を知る機会、他から見てもらう機会、考えを交換する機会を設けることが必要だ。

日本でフィールド調査を行なっていた際、とある施設内のネズミの糞の臭いや、出される料理のゴキブリの糞の味などが苦痛で、その旨を伝えたが、「そうですか?」と受け流されてしまったこともある。ゴキブリが這う食べ物を子どもの皿によそうことに、なんの疑問も感じていない。普通の学校であれば大問題になるようなことも、PTAも保護者もいない環境では問題にされることすらない。

極端な例だと思われるかもしれない。だが、閉鎖環境にいる子どもが自ら立ち上がって社会に訴えることは非常にむずかしく、ネガティブな事例の実態はほとんど伝わっていない。子どもを守り、彼らのために憤る保護者もいないのだから。そうした状況は問題化し、社会で守るしかない。

はじめに言ったように、親と暮らせない子どもをめぐる日本での状況は、施設によって大きく異なってくる。悪例ばかりではないし、もしとなりの施設だったら、まったく違う生活を過ごせたかもしれない。しかし、子どもは育つ環境を選べない。

だからこそ、施設が国の補助金を利用して運営されている以上は、一定以上の質を保証できる体制を整える必要がある。十分な人数の職員を確保し、職員間の情報交換や他機関との交流を活発化し、海外情勢へのアンテナを張る余裕をもち、現場で働く人が輝ける職場。そういった施設環境を日本で整えることができるよう、まずは人々が社会で守り育てる子どもたちへの関心を高めなくてはならない。

そしてさらには、海外からの実習生を受け入れる環境を整え、社会関心の高い学生が携わることが容易な環境を目指すこと。途上国支援や海外のNGOに関心をもち、海外ボランティアをするような学生の目を、国内の福祉にも向けていくこと。福祉の先進国に日本がなっていくことを求めたい。こうした要求は、無理難題なのだと受け止められるのだろうか。わたしは決して、そうは思わない。わたしは、すぐ目の前、隣の人に手を差し出すことから始めるのが福祉であると思っている。そのたしかな積み重ねがあれば。

プロフィール

島津あき

1981年鹿児島市生まれ。子どもの福祉、貧富の格差がテーマ。学生時代児童施設でボランティアを重ね、卒業後は生活保護の現場で働く。一橋大学修士課程中途退学。在学中、日本とスイスの施設で暮らす子どもについてのルポルタージュ『親なき子』を執筆。フランスの政府御用達レストランや貴族の別荘などで勤務。現在、パリにて翻訳家、通訳、ライターとして活動。