2014.04.02

「分離独立」を問うスコットランド住民投票――「暮らし向き」か「アイデンティティ」か?

イギリスが、イングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドの4つの「国」から構成されている王国であることはよく知られているが、本年9月18日にスコットランドの「分離独立」を問う住民投票が行われることはあまり知られていないだろう。

現在、この住民投票に向けて、スコットランド内部だけではなく、イギリスや欧州連合(EU)でも、「スコットランドが独立したら……」という想定のもと、様々な議論が連日繰り広げられ、メディアでも取り上げられている。本稿では、何故、今、スコットランドの分離独立なのか、そして、これまでの独立賛成派・反対派のキャンペーンや世論の動向について考察してみたい。

分離独立の根拠

13世紀末のスコットランドを描いた映画『ブレイブハート』(1995年)やエリザベス1世を主人公とした映画『エリザベス:ゴールデン・エイジ』(2007年)などを見れば、スコットランド人がイングランドとは異なる王国の「国民」として描かれていることがわかる。

そもそも、イングランド・スコットランド両王国の連合を規定したのは、1707年王位継承法 (Act of Settlement)である。しかし、連合成立によって議会が消滅した後も、スコットランドでは、法律体系、裁判制度、教会や教育制度など、イングランドと異なる独自の制度が維持された。

とくに、大学制度は先駆的で、1600年までにブリテン諸島(British Isles)で設立されたいわゆる「アンシャン・ユニヴァーシティ(Ancient Universities)」の7つの大学のうち、4つがスコットランドにある[*1]。連合後も、多くの思想家[*2]や発明家[*3]がスコットランドから輩出されたのはそのためだといわれる。バグパイプやキルト、ウィスキー[*4]、俳優ショーン・コネリー、映画『トレイン・スポッティング』(1996年)といった有形無形の文化的遺産、有名人や特産物だけでスコットランドの民族意識が駆り立てられてきたわけではない。

王位継承法の成立から100年を経た1801年には、連合法(Acts of Union)によってアイルランド王国も併合され、「グレート・ブリテンおよびアイルランド連合王国」が生まれた。世界に先駆けた産業革命により「世界の工場」となった「連合王国」は、多くの植民地を抱える大英帝国として、世界の覇権国となる。スコットランドは、こうした大英帝国の枠組みの中で繁栄し、第二次世界大戦後、大英帝国が崩壊していく過程で、独立・権限委譲(devolution)への気運を高めていくことになるのである。

スコットランドに自治議会を再設置しようという動きは、1997年のブレア労働党政権下で行われた住民投票によって結実した。しかし、この提案は、第一次世界大戦以前からすでに存在しており、長年の懸案であったことはあまり知られていないかもしれない。その意味からすると、1999年の議会再生は、実に1世紀近くの時間を要する運動の賜物であった。現在、スコットランド議会の多数派を占め、政権の座にあるスコットランド国民党(Scottish Nationalist Party, SNP)の原型は、1920年代末に結党された独立運動支持の政治グループ(National Party of Scotland)[*5]である。

2度の世界大戦やアイルランド自由国・北アイルランドの成立といった出来事によって、スコットランドの独立/権限委譲問題は幾度となく棚上げされたが、1960年に北海油田が発見されると、経済政策とも結びついて、ナショナリズムが再び活発化する。隣国のノルウェーのような小国を見れば、いよいよ独立国家スコットランドも夢ではない、と主張するものも出てきたからである。

1967年にはグラスゴー南東にあるハミルトン選挙区の補欠選挙で、SNP候補が労働党候補を破り議席を獲得したのを皮切りに、SNPは勢力を伸張する。その結果、1970年代に入ると、スコットランドの政党政治は、イギリスの他の地域とは異なり、全国をベースとする3つの主要政党(保守、労働、自民)とスコットランドのみをベースとするSNPとが争う4大政党制の様相を呈することとなった。それ以来40年間にわたり、スコットランドにおける分離独立の動きは、政党政治の中に位置づいてきた[*6]。

スコットランド議会開設への長い道のり

1970年代以降高まったSNPからの圧力やウェストミンスター議会内の不安定な政治状況を背景に、スコットランド議会の再設置をめぐる最初の住民投票[*7]が、1979年3月1日に実施された。結果は、賛成派が多数を占めたものの(賛成32.9%、反対派30.8%、投票率63.6%)、全有権者のうち40%を越える賛成票がなければならない、との「40%条項」ゆえに否決され、議会設置には至らなかった。

しかし、スコットランド・ナショナリズムは、その後約10年間、イギリスを統治したサッチャー保守党政権でさらに強まっていく。とりわけ、「小さい政府」「市場主義」を謳ったサッチャー政権で採り入れられたマネタリズムの導入で、1985年以降、スコットランドの重厚長大型企業の多くが倒産し、製造業の約3分の2もイングランド資本に買収された。地方自治体の権限縮小も、公共セクターへの依存度が高いスコットランドやイングランド北東部の経済・雇用に打撃を与えた。

これに追い討ちをかけるかのごとく、コミュニティ・チャージ(人頭税)が、他の地域よりも1年早くスコットランドに導入されたことで、保守党への批判は絶頂に達する。18歳以上の全国民に対して一律に税金を課すというこの税制は、逆累進性が高く、低所得者層や労働者階層から不評を買い、その結果、総選挙における保守党のスコットランド選出議員数(全72議席)は、1980年代初頭の20議席程度から半減し、87年、92年には10議席、1997年にトニー・ブレア率いる労働党が全国的地滑り的勝利を収めた選挙で、ついにゼロとなる[*8]。

1979年からほぼ20年を経た1997年9月11日、2度目の住民投票では、6割以上の有権者が課税権を持つ独自の議会および行政府を持つことを選択した[*9]。1999年5月6日には、スコットランド議会選挙(全129議席)が実施され、労働党のドナルド・デュアーを初代スコットランド主席大臣とした自治政府がスタートした。議会には、所得税率を上下3%の範囲内で調整する権限が付与され、教育・医療など特定の政策分野において一次的立法権がある[*10]。

[*1]7つの大学とは、オックスフォード(1249年)、ケンブリッジ(1284年)、セント・アンドルーズ(1411年)、グラスゴー(1451年)、アバディーン(1494年)、エディンバラ(1582年)、ダブリン(1592年)である。

[*2]アダム・スミス(経済学者、『諸国民の富』を著し、経済学の父と称される)、デイヴィッド・ヒューム(イギリス経験論を代表する政治哲学者、代表作は『人間本性論』)が有名である。

[*3]グラハム・ベル(世界初の実用的電話の発明で知られる)、アレクサンダー・フレミング(世界初の抗生物質ペニシリンの発見者)、ジェイムズ・クラーク・マクスウェル(物理学者、電磁気学のマクスウェルの方程式で知られる)が代表的な科学者である。ちなみに、明治初期に日本に導入された工学教育のモデルが、スコットランド(主にグラスゴー大学工学部)に求められたことも示唆に富む(吉見俊哉、『大学とは何か』、2011年、岩波新書、126頁)。

[*4]2014年9月29日から放送予定の連続テレビ小説(NHK大阪放送局)は、ニッカウヰスキー創業者(竹鶴政孝氏)を主人公に、スコットランドでのウィスキー造りの様子やグラスゴー出身の妻(朝の連続テレビ小説としては史上初の外国人ヒロイン)も登場するという。

[*5]さらに遡ると、1885年に結成されたスコットランド自治協会(Scottish Home Rule Association)がある。

[*6]小舘尚文、「スコットランド問題をめぐる政党政治―労働党と権限委譲」『国家学会雑誌』第114巻、第7・8号、2001年。

[*7]同日、ウェールズでも議会設置を問う住民投票が行われたが、スコットランドとは異なり、賛成30.2%、反対79.8%という圧倒的多数の反対で否決された。

[*8]その後、3回の総選挙(2001年、05年、10年)でも、保守党は1議席を保持するのみである(ただし、2005年からスコットランド選挙区への割り当て議席数は59議席に削減された)。

[*9]この住民投票では、2つの質問が書き込まれた。「スコットランド議会の設置に賛成・反対」(賛成74.3%、反対25.7%)、「課税権の付与に賛成・反対」(賛成63.5%、反対36.5%)。なお投票率は、60.2%であった。ウェールズでも1997年に住民投票が行われ、賛成派(50.3%)、反対派49.7%(投票率50.1%)という僅差の多数票で議会設置が可決された。さらに、1998年5月、北アイルランドでの議会設置をめぐる住民投票が南北アイルランドで実施され、多数の合意により開設が決定した。(2002年から5年間一時議会閉鎖となり、直接統治となったが、2007年からは再び自治が復活している)

[*10]スコットランド議会・行政に関しては、山崎幹根、『「領域」をめぐる分権と統合:スコットランドから考える』、2011年、岩波書店を参照されたい。

ロンドンvs. エディンバラの「ねじれ」

スコットランド議会には、選挙制度として比例代表制も組み込まれ、議会運営には、委員会制度も導入されるなど、与党・野党の2大政党を基盤とする対決型の議会民主制から、よりヨーロッパ大陸に近い多党制を持つ合意型への移行が目指された。女性議員の割合も増えて(35%、ウェストミンスター議会では22%)、それまでの伝統的なイギリス政治に新たな風を吹き込むこととなった。

議会開設後の2回の選挙(1999年、2003年)では、イギリスの政権与党であった労働党が、スコットランド議会でも多数派を占めた。しかし、トニー・ブレアからゴードン・ブラウンへと政権が移行し、経済危機を迎えて、政権運営も厳しい局面を迎えると、労働党への支持は陰りを見せ始め、2007年スコットランド選挙では、ついに労働党がSNPに1議席差で敗れて、野党に転落する。これにより、はじめて、SNP党首であるアレックス・サモンドが、少数派政権を率いるスコットランド主席大臣となる。

SNP政権は、2007年8月に白書『スコットランドの未来を選択する:国民の対話』を発表し、集会の開催など独立に向けた動きを開始する。2009年11月には、これらの対話が白書『あなたのスコットランド、あなたの声:国民の対話』としてまとめられ、刊行された。しかし、景気の低迷もあり、イギリス総選挙を前にした2010年3月の世論調査では、独立賛成派27%、反対派55%と、賛成派への支持が最低水準に落ち込みとなったため、SNP政府も、独立をめぐるイシューより生活に密着した政策の運営に追われることとなる。

折しも2010年5月イギリス総選挙で労働党が保守党に敗退を帰す結果となったことで、ロンドンに再び保守党を中心とする政権が誕生する。エディンバラ(ホリルード)のスコットランド政府は、独立を標榜するSNP、そしてロンドン(ウェストミンスター)のイギリス政府は、独立・権限委譲に反対してきた保守党という、中央・地方政府間の「ねじれ」現象が生じたことになる。

前述のように、サッチャー政権時にも人頭税導入への反発があり、スコットランドにおける、いわゆる「民主主義の赤字」は過去にも見られた。しかし、スコットランドに自治議会が存在し、議席に民意が反映されるようになっていたという点で、1990年と2010年では大きく事情が異なっていた。

カリスマ政治家として知られるサモンド主席大臣率いるSNP政権は、この「ねじれ」を利用し、独立に前向きな議論を展開してきた。医療・教育などの社会政策面では独自裁量権が認められているとはいえ、その権限、とりわけ財源は限られており、スコットランドの民意が反映できないのはおかしい。とりわけ、ロンドンや南東部イングランドの有権者と比べて、政治的に中道左派的志向の強いスコットランド有権者は、小国であっても、北欧諸国のような高負担・高福祉型の社会づくりを期待しているとの議論である。

保守・自民の連立政権では、このような社会が実現不可能である以上、民意を反映させるためには、権限委譲を進めるか、独立するしかない。スコットランド独立運動の背景には、民族意識への覚醒もさることながら、こうした政党間政治や政策議論があることは特筆に値するだろう。

翌2011年5月のスコットランド議会選挙でも、SNPが再選され、この「ねじれ」の構図は継続された。とくに、それまでの選挙で16-17議席を獲得してきた自民党が、イギリス議会で保守党と連立を組んでいることもあり12議席を失い、保守党、労働党はそれぞれ2議席、7議席を失った。こうして、SNP単独政権が誕生したのである。

SNP支持者と独立慎重派の共存というパラドクス

SNPへの「国民」からの支持は、2011年選挙の勝利で固まったかのように見え、政府にとって、分離独立運動を強力に進める環境が整った。しかし、有権者の支持は、SNP政府の情報発信や中央政府との交渉能力の高さ、つまり、イギリス政府に対峙する姿勢や機能への評価であり、必ずしも独立へのゴーサインではない、というのが大方の見方であった。

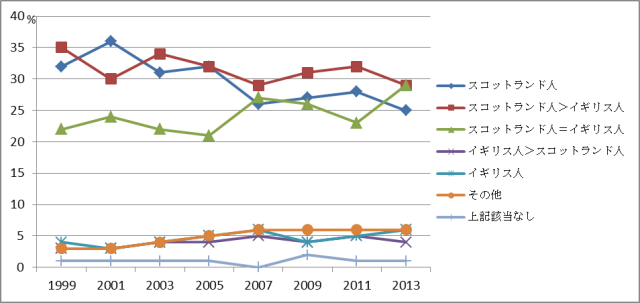

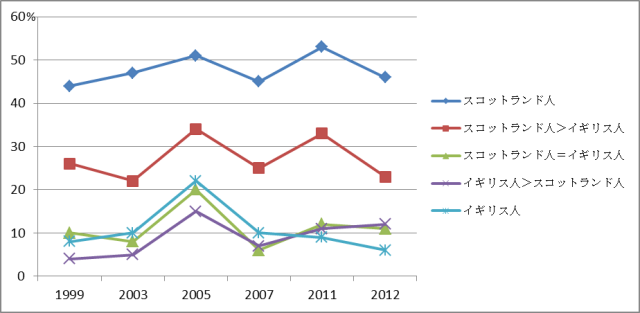

議会が設置された1999年以降のアイデンティティ調査を見ても、「スコットランド人」意識に高まりは見られず、SNPが政権に就いた2007年以降は、むしろ「スコットランド人かつイギリス人」と回答するものが増加し、自らを「スコットランド人(でイギリス人ではない)」とみなすものの割合と拮抗するようになった。

(出典:Scottish Social Attitudes Survey(隔年)をもとに筆者作成)

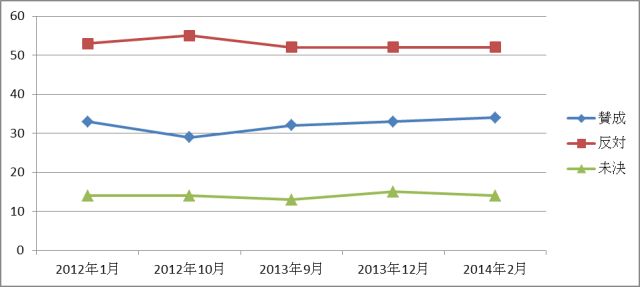

その後の世論調査でも、スコットランド独立への機運は、3割程度でそれほどの高まりをみせていない。つまり、住民投票が実施されても分離独立派が勝つ可能性は低いのである。

こうした動きやスコットランド内部にある独立への懐疑心や未知への不安を踏まえて、キャメロン首相は、2012年10月15日、サモンド主席大臣と会談し、住民投票実施に関する合意(エディンバラ合意)を交わすことで政治的賭けにでた。両政府は、住民投票が、「明確な法的根拠を持つこと」で合意したものの、交渉に際して論点となったのは、住民投票の文言とその範囲であった。

住民投票には当初、「スコットランドが独立国になることに同意しますか(Do you agree that Scotland should be an independent country?)」との文言が示されていた。しかし、‘Do you agree…’(…に同意しますか)との問いかけは、誤解を招きかねないとの判断から、「スコットランドは独立国になるべきですか(Should Scotland be an independent country?)」との文言に変更され、ニコラ・スタージョン副大臣を含めたSNP関係者も、提案を承認した。

さらに、SNP政府は、住民が、独立を却下した場合に備えて、2つ目の設問「外交および軍事を除くすべての政策について、一次立法権をスコットランド議会に与えることに賛成ですか」(いわゆる、最大限の権限委譲、devo-maxと称される)を付記したい意向を示していたが、イギリス政府はこれを受け入れなかったという。こうして、住民投票は、独立に「YES」か「NO」かというストレートな問いかけに限定されたのである。

http://www.flickr.com/photos/scottishgovernment/8090733025/

住民投票にむけたキャンペーン

こうして2012年末には、住民投票にむけた賛成派・反対派両陣営の運動が開始された。反対派陣営は、スコットランド議会における最大野党である労働党が、独立反対派の「Better Together」キャンペーンを率いて、保守党および自由民主党もこれをサポートする。一方の賛成派陣営は、政権政党であるSNP、緑の党を中心に、「Yes Scotland」キャンペーンを率いている。対立の構図は、いわゆる「ロンドン」対「エディンバラ」というわかりやすいものである[*11]。

従来、スコットランドの民意を反映する政治勢力として権限委譲や議会開設を先導してきた労働党が、イギリス議会で対立する保守・自民という政権与党と手を組んで、反対キャンペーンの先頭に立つのは何故だろうと思われる読者もいるかもしれない。しかし、労働党にとって、スコットランドがなくてはならない勢力基盤であることを考えれば、その「ユニオニスト」的姿勢も不思議ではない。

スコットランド議会選挙では、近年、SNPの台頭が見られるとはいえ、全国区でみると、スコットランドは依然として労働党の牙城である。その証拠に、イギリス議会の現職労働党議員59名のうち、スコットランド選出議員を数えると、実に41名もいる。これが、連合王国からスコットランドが離脱した場合、労働党が政権に返り咲くことがほぼ不可能になるといわれる所以である。

http://www.flickr.com/photos/tobiasfeltus/10744649915/

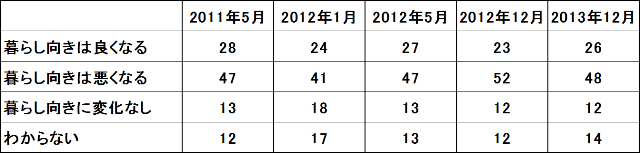

住民投票にむけたキャンペーンでは、外交・防衛に関するイシューも取り上げられるものの、経済問題を中心とした議論が圧倒的に多い。独立した場合、スコットランド経済がよくなるか、悪くなるのか、つまり、暮らし向きに関心が集まっているといえる。この点に関しては、スコットランドの世論調査(Scottish Social Attitudes Survey)から以下のような結果が出ている。

昨年11月26日には、サモンド主席大臣が、白書『スコットランドの未来』を発表し、賛成への声を喚起したものの、上の表から、12月時点で、独立すれば暮らし向きが「悪くなる」が、「よくなる」の倍近くいたことがわかる。それ以後の世論調査からは、8-28%のマージンで反対派が勝つとの予想が出されている。しかし、有権者[*12]の多くがまだ賛否を決めかねていることから、9月に向けて、彼らが果たしてどのような決断をするのか、または、無関心から棄権してしまうのか、ということにも注目が集まっている。

上の世論調査結果のトレンドをもとに判断すれば、反対派が勝利することだろう。しかし、3月23日に発表された世論調査(YouGov)によれば、独立賛成派・反対派の差はここにきて縮まってきている。とりわけ、これまで独立に慎重とされてきた女性の間で賛成派への転向者が多い。キャンペーン活動は、これまでも、反対派陣営の勢いが勝っていたが、今後もより一層強化されていくものと思われる。スコットランドに本社を置くStandard Lifeや RBSといった大企業ほかの経済団体、さらには英国中央銀行総裁や欧州委員会委員長までが、スコットランド独立の影響についてネガティブな発言をするという事態になっている。賛成派は、こうした反対派のキャンペーンについて、不安を駆り立てる脅し作戦(scare tactics)として批判している。

反対派を率いる3つの主要政党は、スコットランド住民が独立を選択すれば、現在流通するイギリスの通貨(ポンド)をスコットランドで使用することはできなくなるだろうと発表し、大企業のいくつかは、独立後の経済状況が読めないため、スコットランドから撤退することになるだろうと述べている。さらに、英国中銀マーク・カーニー総裁は、独立が実現し、スターリング(ポンド)圏にとどまるとすれば、スコットランドの財政および金融の独立性が大きく損なわれると発言した。

すなわち、独立後は、残された連合王国とスコットランドの間で、ユーロ圏のような通貨同盟が必要となるため、スコットランド独立政府は引き続き、経済的自由は勝ち得ない。英国議会や英国中銀にも発言・決定権が残るわけだ。また、スコットランドの市場規模が、英国全体の10分の1程度であることから対等な通貨同盟とはなりえない、といった指摘も経済アナリストからは提起されている。

さらに、今年に入り、キャンペーンに、新たに欧州連合の中枢人物も加わり、国内を越えた超国家の性格を帯びてきた。2月にイギリスを訪問したジョゼ・マニュエル・バロッソ欧州委員会委員長は、独立後、EUに再び加盟するのは、「不可能ではないが極めて困難」であると述べている(2014年2月16日BBCインタビューより)。

この発言の背景には、その他のEU加盟諸国の事情も反映されているといわれる。スコットランドと同様に分離独立を標榜するカタルーニャを抱えるスペインにとっては、独立後のスコットランドが、容易にEU加盟国となるという「先例」を作るのは好ましくない[*13]。これは、他にも民族分離主義を標榜する政治勢力を抱えるベルギーなどの加盟国についてもいえることで、バロッソEU委員会委員長は、コソボを事例に、スコットランドが独立した場合は、新たな加盟申請を行ってもらい、時間をかけて申請が吟味されることとなるとも付け加えた。

[*11]ただし、保守・労働・自民の3党が、スコットランドや連合王国の将来について同じ見解を持っているわけではないことには注意が必要である。3月10日には、労働党元首相ゴードン・ブラウンや自民党元党首ミンギス・キャンベル(ともにスコットランド出身)が、別々の場で行った演説で、独立ではなく、より連邦制に近い国制改革をイギリス政府が目指すべきであると述べた。保守党は、こうした意見には反対である。

[*12]有権者は、基本的にスコットランド議会及び地方公共団体の議員選出権を持つものとされる。スコットランドに居住するイギリス人、アイルランド人、英連邦(53)/EU(27)加盟諸国の国籍を持つ者も含まれる。年齢制限は、通常の18歳から引き下げられ、2014年9月18日時点で、16歳以上であれば投票できる。

[*13]カタルーニャ自治州政府は、やはり本年11月にスペインからの独立を巡る住民投票を実施する方針を打ち出したものの、スペインのマリアノ・ラホイ首相は投票を阻止する、もしくは結果に拘束力は全くないと明言している。この住民投票が決定された2013年12月には、欧州理事会のヘルマン・ファンロンパイ議長が、分離独立した地域は、例外なく新しい国家として扱われ、EUの各条約はもはや適用されないと述べている。

スコットランド住民投票が意味するもの

イギリスのキャメロン首相は、サモンド主席大臣とは、公開討論は行わないと早々と決め、キャンペーンに直接関与する姿勢を示していない。スコットランド住民も、31%のみが、独立を支持しているのが現状で、25%が現状維持、32%が権限委譲を一層拡大させるDevo-Maxを支持しているという(BBCニュース、2014年2月18日)。

しかし、このDevo-Maxについての問いは、住民投票には含まれないことはすでに述べた。独立賛成派がこのまま増えず、9月の投票に至った場合、1979年のように、独立運動はいったん冷え込むだろう。現時点で、賛成派が徐々に支持者を増やしてきていることも鑑みて、今後、9月に向けて、独立への気運がさらに高まっていく要因があるとすれば、それは何だろうか。

ストラスクライド大学の政治学者ジョン・カーティス教授は、やはり経済をめぐる議論が命運を分けると述べている(ロイター、2014年2月17日)。とりわけ、自らを「スコットランド人かつイギリス人」と感じるものたちの間で、独立に積極的なものが少ないことは、以下のグラフを見てもわかるが、彼らが、スコットランドの独立後の経済をどう判断するかにかかっている。

一方、2014年9月という住民投票のタイミングは、独立賛成派にとっては非常に有利で好都合と評するものもいる。まず、6月には、バノックバーンの戦いの700周年記念式典が予定されている。1314年、ロバート・ブルース率いるスコットランド軍がスターリングでエドワード2世率いるイングランド軍に奇跡的勝利を収めた戦いである。また、7月から8月にかけて、英連邦諸国が集うスポーツの祭典「コモンウェルスゲームズ」の主催地はグラスゴーである。チーム・イギリスで取り組むオリンピックとは異なり、この「コモンウェルスゲームズ」では、スコットランドは、イングランドと別の国として扱われ、肩を並べて競い合う。

歴史に心打たれ、スコットランド人としての民族意識が高まれば、経済的な議論はどことやら、賛成派が勝利する可能性もあるのではないか、という議論である。

さらに、今年5月22日には、EU議会選挙および地方選挙も控えていることも忘れてはならない。EUからの移民数制限、さらにはEU脱退を訴えるイギリス独立党(UK Independent Party 、UKIP)の支持率が高まる中で、キャメロン首相は、すでに、2015年総選挙で保守党が政権に返り咲いた場合には、EU残留・脱退について問う国民投票を実施すると明言している。5月の選挙は、来年の総選挙を占う中間選挙的性格も強い。その結果次第では、首相の求心力低下や、(とくに親欧州派)スコットランド住民の気持ちにも影響を与える可能性がないわけではない。

筆者が、現在勤務するアイルランド共和国でも、隣国スコットランドにおける住民投票の動向は、大変身近にかつ注意深く観察されている。そもそも、北アイルランドへの入植者は、スコットランド人プロテスタント(スコットランド国教徒)が多く、現在でもアイルランド統一に反対し、イギリスの一部として残りたいと強く望む「ユニオニスト」にとって、スコットランドの独立は大きな痛手になるだろう。

スコットランド・北アイルランド・ウェールズへの政府からの交付金は、これまでバーネット・フォーミュラという算出方法で行われてきた。しかし、スコットランドが連合王国から離脱した暁には、この算式方式も当然、見直されることとなり、いよいよ連邦制に向けた議論も高まるに違いない。公共セクターへの依存度が高いうえ、治安にも問題が残る北アイルランドへの大規模公共支出を正当化することも難しくなるだろう。アイルランドおよびイギリスの両政府首脳は、さらに緊密な二国間協議の場を持つ必要も生まれることが予想される。遠心的ダイナミズムが英国の解体を促進することで、隣国アイルランドの南北関係が緊密化する可能性があるというのは皮肉ではある。いずれにせよ、EUを含めたその他諸国(とくに分離独立主義運動)[*14]に様々な影響を与えることだろう。

イギリスは、戦後、海外領土を失い、中流国家化する過程で、構成国を連合王国の名の下に結びつけてきた求心力を失っていった。その結果、第二次世界大戦後のイギリス外交の重要な原則であった「3つの輪」(英連邦・アメリカ・ヨーロッパ)に加えて、現在では、歴史的国家への配慮が必要になり、「4つの輪」の「外交」が必要であると説く学者もいる[*15]。

グローバル化の進展による国際市場経済の緊密な結びつきの影響もさることながら、スコットランドの分離独立を問う住民投票から見えてくるものは、「議会制民主主義」の祖国イギリスに独特の国民国家形成の長い歴史である。それゆえ、その解体の危機に瀕しても、軍事介入ではなく、民主的プロセスで乗り越えようとする様子には、世界が注目している。そして、外部から眺めるものにも、国家や民族とは何かを考え直す好機を提供している。将来の経済的安定か、300年前に消滅した歴史的国家に依拠するアイデンティティか、不確定要素を残しながら、スコットランドの住民が判断を下す9月18日まで、あと約5ヶ月半である。

[*14]欧州を越えて先進諸国の中で見れば、カナダのケベック州で1995年住民投票が行われた。この投票では、僅差で独立が否決された。

[*15]小舘尚文・下楠昌哉「世界のなかのイギリス」『イギリス文化入門』、2010年、三修社、314頁。

プロフィール

小舘尚文

アイルランド国立大学ダブリン校(UCD)応用社会科学学科専任講師。東京大学政策ビジョン研究センターシニア・リサーチャー、北海道大学公共政策学研究センター研究員併任。専門:比較社会政策、医療安全、社会・福祉サービスにおけるリスクと規制。東京大学教養・国際関係論分科卒業(学士)、東京大学法学政治学研究科修了(修士(法学))、ロンドン大学政治経済学院博士課程修了(Ph.D (Political Science))、東京大学COE特任研究員、ポツダム大学 DAAD(ドイツ学術交流会)研究員、英国国立医療研究所附属(NIHR)キングズ医療安全・質研究所 研究員を経て、現職。