2012.12.28

福島の農業再生 ―― 今できること、できないこと

福島原子力発電所事故から1年半、福島では未だ多くの地域で稲の作付けが制限され、復興の見通しがたたないまま時間が経過しています。石井秀樹先生はそのような地域の農業再生を目指し、土壌や水から農作物への放射性物質の移行とその吸収抑制対策について研究されています。またそれを踏まえて、作物の検査体制についても提言をされています。

わからないことが多かったこの放射能問題、1年半でどのようなことが分かってきたのか?

新たな知見を活かして今後福島ではどのような取り組みがなされようとしているのか?

また、その取り組みを消費地に住むわたしたちはどのように感じるのでしょうか?

安心できること、不安が残ることどちらもあるでしょう。今福島でできること、できないこと、それを受けてわたしたちが受け入れられること、受け入れられないことを考えていきたいと思います。(日本科学未来館HPより)(構成/出口優夏)

はじめに

2011年11月末のことですが、福島県伊達市や福島市で収穫された玄米の一部から、国の暫定基準値500ベクレルを超える放射性セシウムが検出された、というニュースが流れました。またその中には極めて稀なケースですが、1000ベクレルを超えるものも確認されました。

これは国や県、それから多くの科学者の間でも想定を超える結果だったと聞きます。放射性セシウムの土壌からの移行は本来少なく、また本検査をした後に、福島県知事がコメの安全宣言を出していたのですから。

なぜこのような高い吸収が生じたのか、そのメカニズムの解明にむけた研究を、現在、国の許可の下、伊達市が中心となって行っています。今日はそうした研究の話や今後の農業対策の話を、チェルノブイリ原発事故で被害を受けたベラルーシの話を交えながら紹介しようと思います。

福島のコメの汚染状況

現在の食品の放射性セシウムの基準値は、去年の500ベクレルから100ベクレルに変わりました。去年500ベクレル超えの玄米が確認された地域では、稲の作付制限がされています。また去年100~500ベクレルの玄米が確認された地域では、地権者毎の管理台帳を作成し、一定の低減対策と全量調査を条件とした上で稲の作付を認め、出荷制限としています。去年100ベクレルを超えなかった地域は、何も規制はかかっていませんが、風評被害を恐れてこれらのエリアに準ずる対策を行い、作付をしています。

全袋検査ですが、30kgの袋詰めをされたお米をベルトコンベアで流して、放射能濃度を測定するというものです。正確に測るには本来時間がかかりますが、検出限界値を25ベクレルとして数十秒で計測し、国の基準値100ベクレルを下回っているかが確認できる装置が開発されています。

福島のお米の全袋検査の結果を紹介しますと、11月5日時点で、743万5393袋の計測を行い、そのうち25ベクレル未満のものが99.8%、742万1190袋でした。もちろん25ベクレルを超えてしまったものもありますが、100ベクレルを超えたものは14袋でした。これが多いか少ないかは意見が分かれるでしょう。しかし福島のコメで放射性物質が非常に少ないということは、測ってみて初めて分かることなんですね。去年はこうした機器と測定体制がなく、測れなかったので風評被害が助長されたのだと思います。

また全袋検査をして、どこでセシウム吸収の高いコメがとれたのかという情報があれば、その栽培条件が分かるので、今後の研究にフィードバックすることができます。今後は、研究成果を踏まえた上での吸収抑制対策と、検査結果を踏まえた上での研究へのフィードバックを相互連動的に行い、検査と研究を車の両輪として進めることが大切だと思います。

科学や技術によってできること

それでははじめに「放射能とは何か?」について、簡単に振り返ってみたいと思います。 放射能や放射線を理解するには原子の構造を理解する必要があります。原子の中心には原子核があります。原子核は複数の陽子と中性子からできていますが、その数の組合せによって、原子核の安定性が変わってきます。不安定な原子核は、やがて他の元素に変わってしまいます。これを放射性壊変といいます。

その時に、余った粒子やエネルギーが放射線として出されるのです。放射線はエネルギーの高い電磁波であり、原子や分子を電離させたり、化学反応を引き起こしたりします。それが人体ならば、DNAや細胞がダメージを受ける場合もあります。

このように放射性物質には一定の危険性があるのですが、いずれにしろ放射性物質には実体があり、その実体に基づいて、しかるべき扱いや対策をするということが大切なのです。放射性セシウムならば、セシウムとしての物理的性質、化学的性質があり、それがどのような挙動をするのか、まだまだわからないことがあったとしても、そこには必ず法則があるはずです。

ただわたしは決して科学や技術が万能だとか言うつもりはありません。科学にも技術にも限界がある。でもその可能性と限界を議論することはできるのであって、それを拠り所としながら、「現状として一体何ができて、何ができないのか?」を、整理しなければなりません。

たとえば放射性物質は無くすことはできません。つまりその無毒化はできないんです。中性子線などを当てれば、他の原子に変えることはできるかもしれませんが、それには膨大なエネルギーが必要だし、福島に降り注いだ放射性物質を集めて、そのすべてを転換することなどできないわけです。

そうした制約の中で、いったい何ができるのか。人々に害が無いようにするにはどうしたら良いのか、と言えば、放射性物質を「隔離」して、それを「遮蔽」するという対策を取るしかないのです。今、最終処分場や中間処理施設をどこに置くのかが議論になっています。その置き場所をめぐって社会的制約があるわけですが、こうした物理的制約との調整がこれからの課題ですし、国土的に拡散してしまった放射性物質を除染することが本当にできるのか、それもまだまだ自明ではありません。

ベラルーシの農業対策

福島での対策を考える前に、ベラルーシ共和国の放射能対策をご紹介します。ベラルーシはロシアの西に位置し、東欧諸国と接しています。チェルノブイリはウクライナにありますが、ベラルーシとの国境近くにあります。ベラルーシでは農地の除染は、汚染地域が膨大な面積であること、また技術的にも経済的にも難しいことから、農地の除染は行いません。基本的には汚染実態をきちんと評価した上で、ゾーニングを行い、汚染度に応じた土地利用をしているそうです。

その上でどうしたらよいか。たとえば放射能吸収のメカニズムがわかると、どの作物を育てるべきかが見えてくるんですね。そうした知見をもとに、汚染実態に即して、ここではこれを作ろうといった方針が立てられ、「ここではこの作物をつくって良い」といったパスポートを与えるそうです。ベラルーシは旧共産圏の国ですから、こうした指導ができるのでしょう。日本でこうした体制が直ちにとれるとは思いませんが、ベラルーシでは政府の責任の下、生産段階から検査段階まで、一連の体系立った対策を講じているんですね。

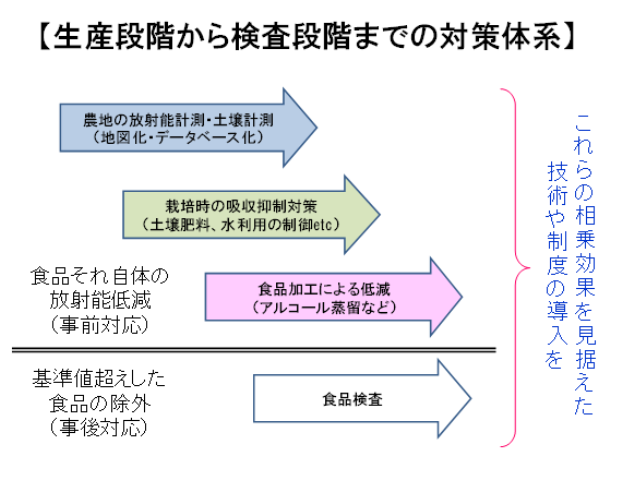

一方、日本の状況はまだまだ試行錯誤が続いています。チェルノブイリの経験から得られた知見もありますが、それが日本で有効かはわからない。土壌も自然環境も営農体系も、あちらとはまったく違うからです。また社会的環境も自然観も異なるから、制度面の研究も必要なのです。もう一つは対策を個別で実施するのではなく、生産段階から検査段階まで一連の体系立った対策として講ずることです。

生産段階から検査段階までの体系だった対策

ベラルーシでは放射性物質の分布マップを作り、それに合わせて農作物のマッチングをしています。汚染度の低いところは制約を無くし、高いところでは作付制限、あるいは中程度のところでは放射性セシウムが移行しにくい作物を作ったり、食用としない作物を作ります。日本で作られている食用としない植物と言えば、畳をつくるイ草、蝋燭をつくるハゼ、藍、綿、それからバイオエタノールを作るための植物などでしょうか。

わたしが非常に有用だと思うのは食品加工です。たとえば小麦でつくったアルコールを加熱し蒸気にします。すると沸点の違いで水とアルコールを分けることができます。セシウムはアルコールよりも水に溶けやすいので、アルコールを分離すると、そこには放射性セシウムがほとんど含まれていないのですね。

またセシウムが油に溶けにくいという性質を用いて、バターやチーズを作ることもベラルーシでは行われています。もちろん原材料に放射性物質が含まれていたことに抵抗感を持つ人もいるでしょうが、こうした技術があるということがもっと社会的に認知されても良いように思います。

いずれにしろ、まずはじめに放射性物質の分布マップを作り、汚染度に応じた栽培品目の決定をする。そして土壌や水の取り入れ方に注意しながら、農作物への移行を低減するような栽培を徹底する。それでも吸収が見られた農産物は食品加工をする。そして検査をする。これが生産段階から検査段階までの一連の体系だった対策というものです。こうした取組みを何段階にも複合的に組み合わせていけば、汚染地でも農業が再開できるのではないかというのが、ベラルーシで得られた示唆です。

日本はこれをやるべきだと思います。日本では検査段階でのチェックを非常に頑張っていますが、食品検査はサンプル検査です。米でこそ非破壊の全袋検査が開始しましたが、普通の農産物はミキサーでペースト状にして検査をするので破壊検査です。検査したものは流通できませんね。「流通している農産物それ自体は検査していない」という指摘もありますが、サンプル検査の弱点を防ぐには、生産段階からの対策を十全にすることが有効なのです。生産段階からの対策を講ずれば、基準値100ベクレルを超える食品も減らすことができますし、国民の内部被曝の総量を減らすこともできます。

なぜ、ひまわりは効果がなかったのか

ここからは福島の話です。まず植物による除染の難しさの話をしたいと思います。去年「ひまわりが放射性物質を吸収し、その結果土壌の除染ができる」という話がありました。しかしその効果はまったくないことが確認されました。

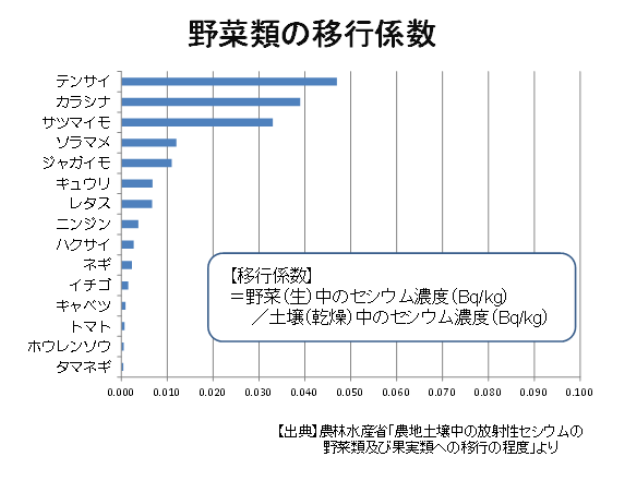

これは計算すればわかります。移行係数という概念があります。これは土壌中の放射性セシウム濃度と、そこで育った植物中の放射性セシウム濃度の比で定義されます。たとえば、土壌が5000ベクレルあって、ひまわりに100ベクレル移行したとすれば、移行係数が2%と計算されます。けれども除染の効果を見極めるには、移行係数だけでなく、ひまわり1kgを作るのに、どれだけの土壌が必要なのかを考えなければなりません。

ひまわり1kgを栽培するのに、土壌が50kgが必要だとします。50kgの土壌に含まれる放射性セシウムは5000ベクレル/kg×50kg=250,000ベクレルです。そのうちひまわりが吸収することができたのは、たった100ベクレルで、2500分の1ということになります。

それがいかに少ないか。セシウム134は半減期が2年、セシウム137は半減期が30年ですから、何もしなくても一年間でそれぞれ30%、2.5%程度が消滅するわけです。それに比べて、ひまわりによる吸収効果は少ないと考えざるを得ません。

逆に考えれば、土壌から植物への移行は本当に少ないのですよね。除染をすることのむずかしさを裏返せば、そこには土壌の放射性セシウムをとどめておく力の凄さが見えてきます。それで土壌と植物の力を信じて、農業再開を信じる人もたくさんいます。

次にお見せするのが、作物ごとの移行係数の違いです。これは原発事故直後のデータを農林水産省が纏めたもので、おそらく今年の農産物は移行係数がさらに低くなっていると思いますが、いずれにしろ作物の種類によって移行係数には違いがあるということです。

また放射性セシウムの作物への吸収を考える際に、土壌中のセシウムの形態を理解する必要があります。土壌中には、水に溶けた状態の水溶性のセシウム、粘土鉱物などの鉱物に取り込まれたセシウム、植物や土壌微生物が分解してできた腐植に含まれるセシウム、それから鉱物や腐植の表面に付着していて、水に溶けやすい状態にある交換性セシウムというものまで、さまざまな形態のセシウムがあります。基本的に植物が吸収するのは、根から吸収することのできるセシウムですので、水溶性セシウムと交換性セシウムがその対象となります。

除染をするには、土壌の中にあるすべての形態のセシウムを吸収する必要がありますが、ひまわりによる除染の効果がきわめて少なかったのは、植物が吸収できるセシウムがごく一部の形態に限られているからです。逆に言えば、それだけ土壌中の放射性物質は、植物には本来移行しにくいのだと理解することもできます。

また植物が吸収する水溶性セシウムや交換性カリウムは、土壌の物理的状態や化学的状態を変えると変化するため、土壌肥料学的な制御を加えることで、作物への移行を抑止してやることもできます。そのような観点から、土づくりを考えることも大切です。

なぜ1000ベクレルを超えるコメができたのか

本来、土壌から植物への放射性セシウムの移行はきわめて少ないのです。しかしながら1000ベクレルを超えるお米ができてしまった。それはなぜか? が重要な問題です。

去年、500ベクレルを超える玄米が確認されたのは、周囲を山林に囲まれた、棚田があるような中山間地域が多かったのです。じつは放射性セシウムの吸収は、土壌に比べて水からの方が吸収がしやすいのです。まだまだ研究途中ですが、山林に降った放射性セシウムが、水を介して圃場に運ばれてきた可能性が考察されており、現在、伊達市では試験栽培がおこなわれています。12月上旬になれば、一定の知見が公開されてゆくでしょう。

福島からの教訓を話しますと、放射性セシウムの挙動には、まだまだわからないことがたくさんあるということです。チェルノブイリの知見も豊富にありますが、やはり日本の環境に則した研究が必要だし、その知見を社会的に実装していくためには、制度面の研究もしなければなりません。水田稲作というものは東アジア特有のものですから。

土壌からの移行ではなく、周辺環境との水の関わりを検討する必要があるということになれば、自分の圃場だけを除染しても立ち行かないのです。自分の足元が除染できても、水に注意をしなければならない。逆に土壌が放射能汚染していても、水に問題が無ければ、稲の吸収は高くならない。除染が唯一絶対の方法ではないし、この放射能問題というものはさまざまな事柄を包括的に考えてゆかなければならないということです。

そしてまた研究知見が蓄積されたとしても、こうした知見が現場に還元されて、具体的な農法として地域に根付かなければまったく意味が無いのです。「農学栄えて農業廃れる」ということがあってはなりません。わたしたちも地元の農家の方々から、さまざまなアイディアを頂きながら研究をさせてもらっていますし、現場でわたし自身が鍛えてもらっています。

また福島の農業再生は待ったなしであり、1、2年耕作をしなければ、農地は荒れ、耕作者も離れて行ってしまいます。現象の解明には時間がかかったとしても、現地への支援や対策というものは、ある種の不確定性があったとしても、進めてゆかねばならないのです。

科学に基づいた放射能対策と科学者に求められる責務

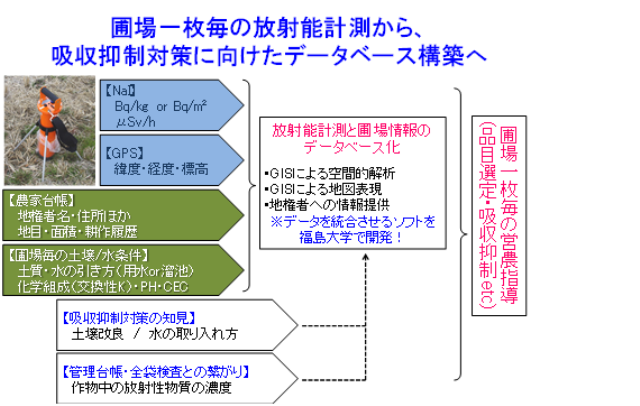

続いて放射性物質の分布マップの作製に関するお話をします。これはベラルーシのATOMTEX社が開発した「AT6101DR」という計測器です。セシウム134、137、ヨウ素131、カリウム40などの放射性核種が計測できます。この計器の優れたところは、土壌を採取せずに、現地で短時間での計測ができる点です。またGPSが付いていて、緯度・経度・標高がわかり、Google earthの航空写真上にデータを表示することができます。

やはり生産段階からの吸収抑制対策をしていくためには、農地毎の放射性物質の分布実態を把握した上で、土壌の化学組成や耕作履歴の情報、地権者情報などをデータベース化し、きめ細かな営農指導ができるような体制を構築してゆく必要があるかと思います。

現状では、こうした仕組みが無いので、こうしたプラットフォームをわたしどもで作りながら、今後の農業再生にむけた提案をさせてもらっているところです。

こうした放射性物質の分布実態の把握は、地域の方々には“痛み”を伴う場合があります。汚染実態の社会化だけをすれば、ややもすれば風評被害を助長したり、不動産価格が低下すると考える現地住民の方もおられます。

しかしこの状況を打開するには現状把握をすることから始めるしかない。そうしたジレンマの中で、補償や賠償が無くなったとしても、中長期的に本当に地域のためになるような農業再生にむけた提案をすることが不可欠だと思うのです。今、福島大学ではこうした観点から、農業再生に向けた研究や実践を、さまざまな方々の理解や協力を得ながら進めているところです。

(2012年11月10日 日本科学未来館サイエンティストトークより)

プロフィール

石井秀樹

1978年、埼玉県生まれ。京都大学理学部卒。東京大学新領域創成科学研究科博士課程単位取得退学。2012年3月より福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任助教、現在に至る。専門は造園学。著書に、『放射能汚染から食と農の再生を』、『環境と福祉の統合』など。