2015.01.07

新春暴論2015――幸せな階級社会

ここしばらく、毎年この時期に「暴論」を書くことになっている……のかどうか知らないが、どうも今年もそういう流れらしいので、若干例年より遅れたが、やってみることにする。

ここへきて、格差問題に再び注目が集まるようになってきているようにみえる。きっかけはいくつかありそうだが、最近邦訳が出版されたピケティの「21世紀の資本」はまちがいなくその1つだろう。

加えて、OECDの最近の発表も、注目を集めた。OECD 全域で過去 20 年間に所得格差の拡大が一般化しており、そうした格差が経済成長を抑制してきた、という論文で、少なくとも格差が拡大しているという指摘、及びそれが望ましくないという見解においてはピケティの議論と同じ方向性といえよう。

・Federico Cingano「Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth」(OECD Social, Employment and Migration Working Papers No.: 163、2014)

・「所得格差は経済成長を損なうか?」(OECD雇用労働社会政策局 2014年)

・「所得格差が経済成長を阻害=OECD」(WSJ日本版2014年12月9日)

「どのくらいの格差なら許されるの?」

格差や格差論には専門家の方がたくさんいらっしゃるのであまり深入りすると危険なのだが、そういう議論をみるたびに思うことがある。「じゃあどのくらいの格差なら許されるの?」という疑問だ。

これは格差の議論に限らず経済学的な議論ではよくあること(そして別にそれ自体悪いことではない)だが、格差の議論には、めざすべき状態に関する議論がきわめてあいまいであるという共通の特徴がある。「これ以上の格差拡大は問題だ」という人はよくいるが、では現在の格差は問題ではないのかと聞くと、ないとは答えないだろう。では現在の格差はだめだというなら、どの時代まで戻せばいいのかというと、それに対する答えもない。上に挙げた2つの文献も基本的には格差の「水準」ではなく「動向」について語っている。

理由は簡単で、そもそも過去のどの時代にも格差のない状況など存在したことがないからであり、それ以前にそもそもどの水準の格差ならいいのかについての合意が存在しないからだ(外国の例を持ち出す人もいるが、さまざまな条件が異なる国のごく一部をひっぱりだされても比べようがない)。

また、議論すること自体も事実上タブーとなっている。「格差」というといかにも存在してはならないものといったイメージがあるわけだが、能力の差による所得のちがいすべてを否定する人は少ないだろう。たとえばすべてのプロ野球選手はヤンキースの田中投手と同じ年俸を得るべきだ、といった主張があったとして、多くの賛同が集まるとはとうてい思えない。

しかし、ではどのくらいの所得差なら許容されるべきか。どのくらいの能力差ならどのくらいの所得差につなげてよいのか。そうした問題をトータルに論じたものを見たことがない。経済学的には、「根本的な問題はさておき当面の課題はこれこれである」といった答え方が政治的に正しく、もしさらに問い詰められたら「最終的には政治の問題だ」と逃げることになろう。

これは悪口でも何でもなく、経済学はそうした価値判断を伴う選択問題を切り離すことで、資源の効率的な配分を追求する科学として成立したという側面がある。

実際、総論賛成、各論反対の嵐になるだろうことはあらかじめ予想がつくし、特にこの問題ではイデオロギー的に強いこだわりと主張を持つ面々がたくさんいて、何かうかつに発言しようものならわらわらと集まってきて袋叩きにするものだから、誰もそんな「地雷」を踏もうとはしない。

会社に就職したばかりのころ、当時の上司であった部長に居酒屋で言われたことばを思い出す。バブルが始まろうとしていた時期のことだ。

曰く、「君らは恵まれている」、と。聞いてみると、自分が新入社員だったころは新入社員と部長の給料に10倍ぐらいの差があった、しかし今は4倍ぐらいしかない、ということだった。当時の私にとって「4倍」は「前は10倍もあったのか。進歩したんだな」という数字にみえたのだが、部長にとっての「4倍」は、「前は10倍もあったのに今は4倍しかないなんて不公平だ」、という不満の種だったわけだ。

当否はともあれ、格差とはそういうものだろうと思う。「格差」と感じるのは、「公平」ないし「公正」と考えられる何らかの基準があって、それにそぐわないからであろう。そこには、正当と考えられる理由に基づく差は「公平」であって、「格差」とは考えない、という暗黙裡の前提がある。

しかしその「公平」や「公正」は、けっこう人によってちがう。だから広い賛同を得るためには「水準」ではなく「動き」を論じるしかないわけだ。中でも「格差は拡大しつつある」という現状認識自体は比較的多くの人が合意しやすいのだろう。それ自体では誰も損しないからだ。

「中」と答える者

もちろん、対策の方はそうはいかない。対策のためには予算を割く必要があり、それは「どこから持ってくるか」の議論を欠くことはできないからだ。しかし、「どこそこへの分配を減らせ」という議論はめったに聞こえてこない。敵を作りたくないからだろう。

結果として政府へ要求することとなり、政府はものいわぬ未来世代から調達、すなわち借金を増やして対応することとなる(ちなみにだが別にこれも必ずしも悪いこととはいえない)。

こうして行われる所得再分配は、少なくとも現在世代の格差是正にはそれなりの機能を果たしている。格差問題でよく言及されるジニ係数でも、少なくとも所得再分配後の値でみればほぼ横ばいとなっている(再分配の効率が悪いという問題や若年層についての再分配はあまりうまくいってないという問題などが指摘されていると思うがここでは捨象する)。にもかかわらず、なぜ格差の「拡大」が問題視されるのであろうか。

もちろん、当初所得のジニ係数が拡大傾向にあるのは事実で、それが問題視される大きな要因の1つであるわけだが、そこには非正規雇用の増加の影響とともに世帯構成の変化が大きな影響を及ぼしていることが知られている。

後者は本来、必ずしも解決すべき課題とはとらえられていないはずであるにもかかわらず、全体が問題であるかのような取り上げ方をするものが多いのはなぜだろうか。

「社会的不平等(Social Inequality)」がテーマだった国際比較調査ISSP2009は日本ではNHK放送文化研究所が実施し、1999年と2009年との比較を行ったレポートを発表している。

日本の社会全体について聞いた質問では、「ほとんどの人が中間の層にいる社会」であるとの答えが32%から18%へ急減している。格差の大きい社会に移行したという認識であろう。しかし、社会の中での自分の位置について聞くと、中程度であるとする回答が依然として多い。

・「浸透する格差意識~ISSP国際比較調査(社会的不平等)から~」

内閣府「国民生活に関する世論調査」をたどると、自分の生活の程度が「中の上」「中の中」「中の下」を合わせた「中」と考える者は1971年から2011年にかけて概ね一貫して9割前後であり、わずかながら増加傾向ですらある。

また、ISSP2009で自分の収入が「少ない」と答えた者は57%だが、これは前回1999年の調査時より6ポイントも低下している。「一億総中流」の崩壊などとよくいうが、「中流」が相対的な生活の水準の話をしているのであれば、中流意識は未だに健在といえる。

こうした中で、ピケティ推奨の資本課税どころか、OECDレポートが提唱する所得再分配の強化ですら、現実には相当ハードルが高いのは理解に難くない。そもそも、格差拡大の影響は自分には及んでいないと思う人が大半を占める状況下で格差が拡大しているという問題意識だけが拡大しているというのは、やはりメディアの影響を考えざるを得ないだろう。

「格差社会」とマスメディア

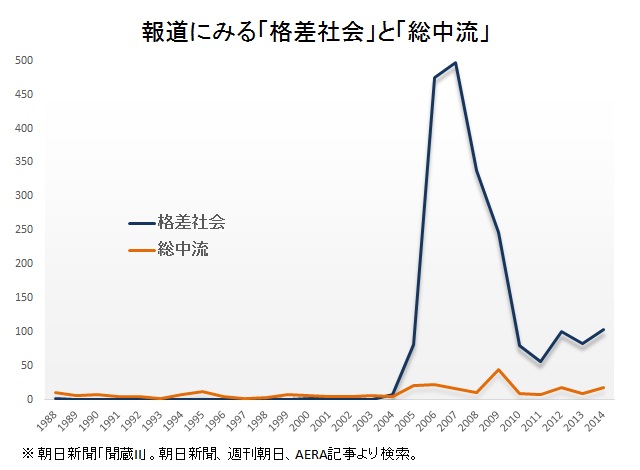

朝日新聞のデータベースで「格差社会」ということばが含まれる記事の数を数えてみると、2004年以降にほぼ集中しており、特に2006年に急増しているのがわかる(ちなみに「格差社会」は2006年の流行語大賞に選ばれている)。

所得格差が初めて社会問題として浮上したのは1990年代だった。その後2000年代に入っていくつかの著作が格差問題を取り上げて注目を集めたが、最も大きなインパクトをもったのは2006年初頭の政府・与党内や国会での議論だろう。【次ページへ続く】

政府側が「格差の拡大はあるが大きなものではなく、あるとしても高齢化など他の要因による部分が大きい」といった見解を示したのに対し、各所から反発の声が上がったかたちだ。ISSP2009はこうした格差議論の余波の中で行われた。調査対象者が、仮に自分がその影響をあまり受けていないと思っていても、格差問題が拡大しているという認識を示すのは当然だろう。

一方、同じ期間において、「総中流」ということばが含まれる記事数はあまり変化していない。このことばが使われた記事の多くは、「一億総中流意識は失われた」など否定的な内容だった。すなわち、この間の「国民生活に関する世論調査」で一貫した傾向が示されている、「国民の中流意識は衰退していない」という事実は、同じ問題であるにもかかわらず、「格差社会」と比べてあまり報道されていない。

確かに、事実として格差がじわじわと拡大しているのは事実だが、ならば所得再分配後の格差は拡大していないことも、9割の国民が自分は依然として中流と考えているということも事実であり、一方ばかりを伝えてもう一方をあまり伝えないというのは、意図的とはいわないまでも報道バイアスといってよいのではないか。

格差の議論はその初期の段階から、それを政府の責任として追及しようという「圧力」にドライブされる部分が少なからずあった。もちろんそれ自体必ずしも悪いこととはいいにくいが、ためにする議論との批判は免れまい。社会全体として改善をめざすべきということに異論はないが、そのために、格差の「現状」に特段の不満をもっていない層の人々を巻き添えにするのはいかがなものか。

現状に多少の不満はあっても日々の小さな幸せを噛み締めて生きたい多くの人々に「ああ今は格差の大きいダメな社会なのだ、私はこれを不満に思い不幸を感じながら生きなければならないのだ」と思いながら日々を送ることを強いるのは過酷ではないだろうか。

新春暴論

とはいえ、格差を報道するなといいたいわけではない。情報流通を制約することはやはり望ましくない。かといって、情報を得たうえでそれにまどわされないリテラシーを身につけよ、というのも難しい。

そこで、だ。

暴論だが、今の社会が格差社会でなく階級社会だと位置づけてしまえば、問題がすっきりするのではないか。そもそも格差社会と感じるのは、本来人間はすべて同じであるはずだという前提に立つからだが、もともとちがうものを同じだと言い募るから議論が無駄にややこしくなる。

実際、私たちの個性や、私たち個人個人が置かれた環境は多様で、その影響力は大きい。格差が教育や社会資本を通じて世代を超え再生産されるメカニズムもすでに明らかになっている。希望や意欲、さらには遺伝情報まで含んでの差ということならこれはもう階級差と呼んでよいだろう。

階級差だといってしまえば、それに納得する者も、納得せず反発する者も、それぞれ自分の立場がはっきりする。少なくとも、ISSP2009にあらわれたような、自分の収入が「少ない」とは思わない人々にとって、それを「ありうべからざる不当な格差」として怒る必要も、「自らの能力が劣っているがゆえの必然の結果」として受け入れる必要もなくなるのは、心の平安を保つために有益であろうと思う。何が公平で何が格差かといった堂々巡りの議論で空回りするよりよほどすっきりしている。

いうまでもないがこれは、格差問題を矮小化するとか固定化するとかそういう話ではない。格差に問題があればそれを是正しようというのは当然だ。上掲のOECDのレポートは、これまで「公正性」のロジックで語られてきた格差是正を、「成長への阻害要因」という経済のロジックで説明してみせたという点で画期的だった。格差是正に経済合理性があるという「お墨付き」をOECDとして出したわけだ。

意欲ある者がいるならチャンスを与えるための教育などのしくみは整備可能であろうし、能力があるなら機会が与えられるような社会をめざすべきであろう。実際、日本の現状は、もし階級社会としてみるならば、かなり開放された階級社会ということになるだろうが、一層開放していけばよい。

とはいえ、格差そのものがなくなることはない。それは相対的貧困が定義上なくなることがないのと同じだが、もう少し突っ込んでいえば、格差の原因となる要素をすべて私たちの社会から取り除くことは不可能だからだ。

たとえばすべての国民の所得や資産内容を同程度にできるか、すべての国民に同程度の教育を施すことができるか、すべての国民の遺伝子を同程度のポテンシャルのものにすることができるか……。

つまり私たちは、程度の差こそあれ、格差とは付き合い続けて行かなければならない。社会のレベルではともかく、少なくとも個人のレベルでは、格差問題と「共存」するための何らかのしかけが必要なのではないか、ということだ。

階級差があるのだということで、格差をもたらす無数の要因に思い悩むことなく、日々自分のできることをすればよい、という気持ちの整理をすることができよう。

「階級社会」とみることの意味は、その下の方の人々だけにあるのではない。ISSP2009では、日本社会のあり方について「学歴」「出身大学」「お金」がモノを言う社会であるとの考えがきわめて強い一方で、「努力」がモノをいう社会であるとの考え方は、階層帰属意識によって大きく異なるとの結果を示した。

すなわち、自らを「中層」「下層」と考える者は、「上層」であると考える者と比べ、「努力ではどうにもならない社会」であると考える傾向が強いのである。

このことは、逆にいえば、自らを「上層」と考える者が、自らの置かれた立場を、自らの「努力」の結果とみなす傾向が強いということを意味する。

しかしこれは、教育を通じた格差の再生産の話と直結する点である。もちろん例外はあろうが、彼らを「上層」に至らしめた環境要因や、彼らの意欲、基礎的な能力まで含め、彼ら自身が努力で勝ち取ったものではない場合が少なくないはずだ。

そのことをはっきりと意識させるためにも、あいまいな「格差」ということばではなく、あえて「階級」と称した方がいいのではないか。別にそうだからといって彼らが社会に対して申し訳なく思う必要はない。この点は、いわゆるnoblesse obligeとセットで考えればいいのではないかと思う。

つまり、日本は階級社会だと認めることで、その上の方の人も下の方の人も、その立場がはっきりすっきりする。実際に存在するのだから、それを正面から認めてしまった方がお互いに幸せになるのではないか、という意味で、「幸せな階級社会」と題してみたわけだ。

繰り返すが、社会のレベルで格差問題への対応は必要だ。支援を要する人は数多くいよう。しかし、だからといって、メディアの報道や一般的な風潮に引きずられて、個人のレベルで、自分も格差問題の犠牲者だと悲しんだり、あるいは加害者だと自分を責めたりする必要はない。所得再分配は政府の仕事なのだ。

もちろん怒りたければ怒ってもまったく構わないが、異なる意見の人がいてもいいはずだ。少なくとも、異なる意見の人を糾弾して黙らせようとするのはあまり有益ではない。

以上、暴論終了。

格差問題は「地雷」があちこちに埋まっていて難しいが、その「地雷」の少なからぬ部分は、硬直化したイデオロギー的な議論やそれに基づく教条的な「正しさ」に固執する人々に起因する。

そして、そうした「地雷」の存在こそが、この問題への対処を小手先のものに終始させ、したがってその改善そのものを難しくする要因であるように思われてならない。

サムネイル「Chess pieces ranked by size」Tristan Martin

プロフィール

山口浩

1963年生まれ。駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授。専門はファイナンス、経営学。コンテンツファイナンス、予測市場、仮想世界の経済等、金融・契約・情報の技術の新たな融合の可能性が目下の研究テーマ。著書に「リスクの正体!―賢いリスクとのつきあい方」(バジリコ)がある。