2019.03.18

フランスにおける若者の就職とキャリア

はじめに

昨年末、「黄色いベスト(gilets jaunes:ジレ・ジョンヌ)」運動と呼ばれるデモ活動がフランス全土に拡大し、毎週末、世間を騒がせたことは記憶に新しいだろう(編集部注;3月16日、ふたたび参加者の一部が暴徒化した)。もともとはマクロン政権が進めようとしていた自動車燃料税の引き上げに対する抗議行動であったが、その後SNSを介してフランス各地に広がり、現政権のさまざまな問題に対する反政府デモへと発展した。政府は増税を撤回するなど鎮静化をはかるものの、今後の見通しはいまだ不透明と言わざるを得ない。

フランスのある地方紙によると、こうした運動の中心となったのは、25歳から34歳までの若年労働者であった。また、この運動を機に、学生たちのあいだにも教育改革に対する抗議活動が活発化した。この運動を「若者のベスト(gilets jeunes:ジレ・ジュンヌ)」運動と称して報道するメディアもある。

こうした昨今の社会現象を見るかぎり、フランスの若者は10代から30代まで幅広く社会に対して不満を抱いているようにみえるが、はたして彼らの実態はどのようになっているのであろうか。そこで本稿では、フランスの若者に焦点を当て、彼らがどのような雇用情勢におかれているのか、またそうした状況で彼らはどのように職に就き、どのようなキャリアを形成していくのかを、日本のそれらとの比較も交えて述べていきたい。

フランスの若者の雇用情勢

はじめに、フランスの若者を取り巻く雇用情勢を、失業率、有期雇用の割合という2つの指標を用いて概観していくことにする。

失業率

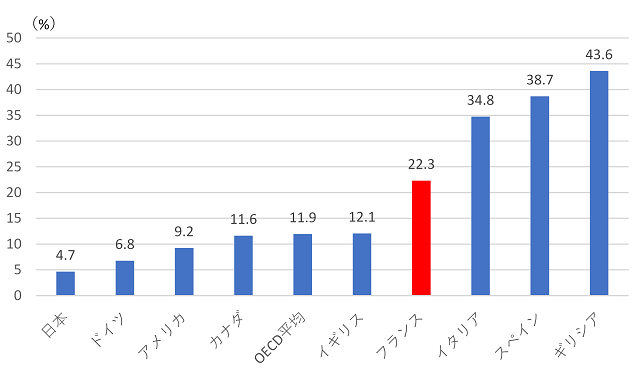

まず、主要国における若年失業率を比較していこう。図1によると、フランスは、2017年で22.3%であり、ヨーロッパのなかではギリシア、スペイン、イタリアほど高くはないものの、イギリスと比べて10ポイント以上、ドイツと比べると3倍以上高い数値を記録している。

図1 主要国の若年失業率(2017年)

(出所)OECD(2018), Youth unemployment rate(indicator)

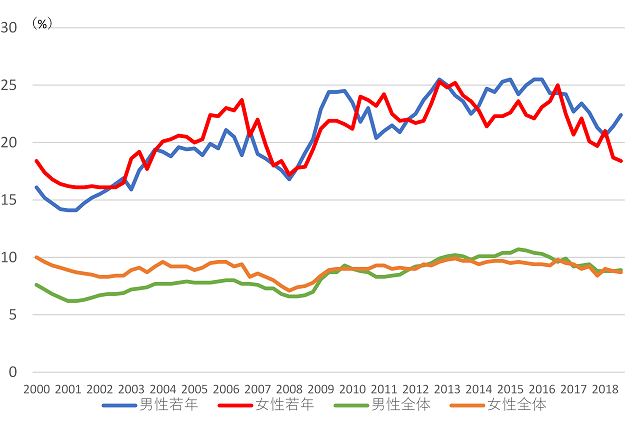

つぎに、フランスの失業率の推移を詳しくみていく。図2は、2000年から2018年までのフランスの失業率の推移を表している。まず、全年齢層(15歳~64歳)の失業率の推移をみていくと、男性では、2008年のリーマンショック前まではおおむね6%台から7%台で推移していたが、リーマンショック後では、8%台後半から10%台で推移している。一方リーマンショック前まではおおむね8%台から9%台で推移してきた女性の失業率は、リーマンショック後も同様のレンジで推移している。このことから、このおよそ20年間、失業率が高止まりしており、とりわけリーマンショック以降は男性にとって失業問題が深刻化していることがわかる。

つぎに、15歳から24歳までの若年層の失業率の推移をみていこう。リーマンショック前までは男性では14%台から21%台、女性では16%台から23%台で推移している。リーマンショック後は急激に上昇し、男女ともピーク時には25%台を記録するなどおおむね20%以上を推移しており、男性では一度も20%を割っていない。

図2 フランスにおける失業率の推移

(出所)Insee, Enquêtes emploi annuelles(2002年まで); Enquête emploi en continu (2003年から)

こうした若年層の失業率の推移からどのような特徴がわかるのであろうか。まず、若年層の失業率は全年齢層に比べてつねに高く、その高さも全年齢層に比べ2倍から3倍近くにまでのぼっている。2つ目は、若年層でも失業が構造化しており、とくにリーマンショック以降はより高い水準で推移している。

そしてもうひとつの特徴は、全年齢層の失業率に比べ、若者の失業率は変動幅が大きいことである。おおよそ20年間のあいだに、全年齢層では、4ポイント程度の幅で推移しているが、若年層に限ってみると、10ポイントのあいだで推移している。このようにフランスの若者の雇用情勢は、全年齢層に比べて数倍の高失業率の状態が慢性的に続いているとともに、経済状況や景気の動向に大きく左右されやすいことがわかる。

有期雇用の割合

2つ目の指標は、若者の有期雇用の割合である。Eurostatによると、2017年現在の全雇用に対する有期雇用の割合は、全年齢層で14.8%であるのに対し、若者に限ってみると56.4%となっている。フランスでは日本より労働法の規制が厳しく、雇用期間が限られている有期雇用はあくまで例外なかたちで許されている。そのフランスですら、若者に限ってみると半数以上が有期雇用となっていることになる。このように、フランスの若者は他の年齢層に比べて職を見つけにくいだけではなく、運よく就職できたとしても得られる雇用は有期雇用と不安定である確率が高い。

雇用情勢が厳しい理由

なぜフランスでは、雇用情勢がとくに若者層においてここまで厳しいのであろうか。もちろん、ここ20年間、フランス経済が低迷し、若年失業率が高止まっていることも一因ではあろうが、別の一因として考えられるのが、本来であれば労働者を保護するはずの労働法の存在である。

雇用形態にはじまり、労働者の処遇、賃金、さらには、労働時間や解雇に至るまで、フランスでは法による規制が随所にみられる。たとえば、前述のとおりあくまで無期限雇用が標準で一般的な雇用形態であるとみなされており、その分、有期雇用に対する法律上の制約が大きい。たとえ有期雇用でも、処遇は正規雇用と対等であることが保障されている。また、賃金に関しては、政府によって全国一律の最低賃金が定められている。

こうした規制は、あくまで労働者の権利を保障する観点から定められたものであるが、一方で、雇用主にとってみれば、容易に解雇ができない、人件費がかさむなど、新たな雇用を生み出す際の障害となっている側面もある。本来は人員をもっと確保したくても、労働法によって雇うためのハードルが高く設定されているため、若者をはじめとした求職者を新規で雇えない状態となっている。たしかに、労働市場の流動性を高めるため、労働法の改革が行われてきたのも事実であるが、いまのところ目立った効果は見られていない。

このように、すでに職を得た労働者については労働法の恩恵を得られる一方で、労働市場に新規参入してくる若者についてはその恩恵を得られていないどころか、その分の「しわ寄せ」が若者に及んでいると言える。まさに、前出の有期雇用の割合がそれを如実に表しており、一般的には有期雇用の割合は15%未満と低い水準であるが、若者の場合は半数を超えている。フランス労働法の理想と現実のはざまで、結局のところ若者だけが「割を食っている」格好だ。

さらに、フランスの雇用慣行もこうした厳しい若者の雇用情勢に影響を与えているのも事実である。次節ではこの雇用慣行についてみていこう。

フランスの若者の雇用慣行

即戦力重視

フランスの場合、あるいはフランス以外の欧米諸国で一般的であるが、日本のように職務経験のない新卒者を採用し人材を育成する慣行はなく、あくまで個人の保有する資格や職務経験によって採用される。

こうした即戦力重視の採用では、したがって、働いたことのない若者は、必然的に一番不利になるため、希望の職が見つからなかったり、安定したポストが見つけられなかったりする。新卒一括採用制度の浸透している日本では、即戦力が求められるいわゆる中途採用の人材とはべつに「新卒」として扱われるため、専門の資格や職務経験などはほとんど問われず、職務経験のある「中途」と競合せずに済む。

このことが、図1のように、日本では若年失業率がきわめて低い水準に抑えられている理由となっていることもたしかである。一方で、フランスでは、日本のような「新卒」、「中途」の区別はない。すなわち、「新卒」だからといって日本のように働いた経験がなくてもいいということにはならず、あるポストに応募する場合、そのポストに対応する資格や同様のポストに就いていた職務経験が重要視されるのである。

段階的参入

では、職務経験のまったくない一般的な若者はどのように就職をするのであろうか。フランスでは、職務経験の乏しい、あるいはまったくない若者は、有期雇用や派遣などの非正規雇用を経験し、職務経験を積んだうえで、日本の正社員に相当する無期限雇用にたどり着くのが一般的である。こういった若者の労働市場への参入を、筆者は「段階的参入」と呼んでいる。

実際、職業資格調査研究所(Céreq)が行ったジェネラシオン2013の調査(注1)によると、2013年に学業を終えて就職した若者のうち、70%が有期限雇用や派遣などの一時的な雇用から社会人生活をスタートさせた。3年後の追跡調査でも、無期限雇用のポストに就くことができたのは全体の56%にとどまっている。言い換えると、この世代の半数以上が無期限雇用に就けるようになるまで3年を費やさなければならないのである。

(注1)Céreq(2017), Quand l’école est finie.

このようにフランスの場合、若者は不安定な雇用を繰り返すなかで、職務経験を積み、段階的に労働市場に参入していくこと、また、若者が安定した職に就けるまで一般的に数年、場合によってはそれ以上かかることが特徴である。実際、卒業後3年間1つの企業にとどまっていたのは8%に過ぎず、9割以上が少なくとも1回以上転職している。3回以上の転職も29%と3割近くに達している。

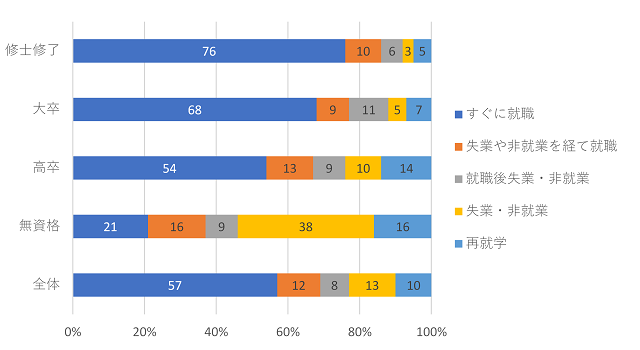

もちろんフランスの若者が一様にこうした状況かと言えばそうではなく、より詳細に分析すると彼らの最終学歴によって就職状況に明暗が分かれる。図3によると、2013年に卒業し就職した若者全体をみた場合、6割近い57%の若者がすぐに就職しその後就業を続けている。一定期間失業や非就業の期間を経て遅れて就職する若者(12%)とあわせると、全体でおよそ7割近い69%が、遅かれ早かれ3年の間で職を見つけ就業していることになる。

一方で、残りの3割強は、卒業3年後、就業していない状況にある。いったん就職したあとに失業や非就業に至ったケースが8%、一貫して失業や非就業であったり、繰り返し失業であったケースが13%、ふたたび就学するケースが10%となっている。

図3 学歴別卒業後3年間の経過

(出所)Céreq(2017), Quand l’école est finie, p.41

この状況を学歴別にみてみよう。修士修了レベル(グランドゼコール卒も含む)の場合、4人に3人以上の76%の若者がすぐに就職しており、遅れて就職した10%の若者とあわせ、9割近い86%が卒業3年後の時点で職に就くことができている。この状況は学歴の水準が低くなるにつれてさがっていく。大卒レベルとなると77%となり、高卒レベルであれば67%にまでさがる。中卒程度である無資格の若者にいたっては、卒業3年後に就職できている割合は、37%にまで落ち込んでいる。反対に、3年後失業や非就業状態の若者は47%と半数近くにまで及んでおり、長期的な失業・非就業状態の若者も38%にのぼっている。

このように、若者の最終学歴によって、卒業後の就職状況は大きく異なっている。もちろん、大学を出てもインターンシップのポストしかなく、やむを得ずそれを繰り返さなければならない実例も少なくないが、概して高学歴であればあるほど就職状況はよく、低学歴になるほど厳しい状況となっている。

日本との比較

以上のように、フランスの若者は一般的に、卒業後数年あるいはそれ以上をかけて安定した正規雇用に移行し労働市場に徐々に参入している。本節では、日本では当たり前のように行われている「就活」や、当然のことのようになされているキャリア形成などと比較をしてみたい。

就活時期の違い

ひとつは、就活の時期についてである。新卒一括採用が浸透している日本では、卒業前に就活を行い、卒業するまでに内定をもらうのが一般的となっているが、フランスではそうした慣行はない。前述のとおり、若者が安定した正規の職に就くためには数年以上かかるという労働市場への段階的参入が、良くも悪くも社会に浸透しているため、フランスでは必ずしも卒業までに就職先を見つける必要はない。

そのため、日本の就活のように、一定期間の時期を設定し、その間にみなが一斉に就活をするのではなく、フランスでは、概して、一人ひとりが自発的に行っているケースが多い。一言で言えば、日本では、卒業までの短期間になんとしてでも正規の職を探すことが求められる一方で、フランスでは、卒業後、長い期間をかけて非正規から正規へと徐々に移行していくのである。

インターンシップの位置づけ

またひとつに、学生が行うインターンシップの規模や位置づけも大きく違う。日本ではいわゆる「ワンデー」をはじめ、インターンシップとは名ばかりのきわめて短いものが多く、長くてもせいぜい半月あるいは1か月であろう。一方、フランスは教育機関にもよるが、少なくとも一般的に数か月単位でインターンシップが行われている。

それ以上にインターンシップの意味合いが大きく異なる。日本では建前上インターンシップは教育活動であり、インターンシップを採用に直結させることはできないとされている。一方、フランスでは、もちろん教育活動であることは変わらないが、学生が就職するためには欠かせない存在となっており、企業が数か月のインターンシップを課し、その中から学生を選考することも珍しくない。

このように、フランスでは、一般的にインターンシップは就職するための必須条件となっている。このインターンシップは、就職を希望する若者にとっては職務経験の場として機能し、採用する企業にとっては試用期間や選考の場として機能するのである。

就職する役職(ポスト)

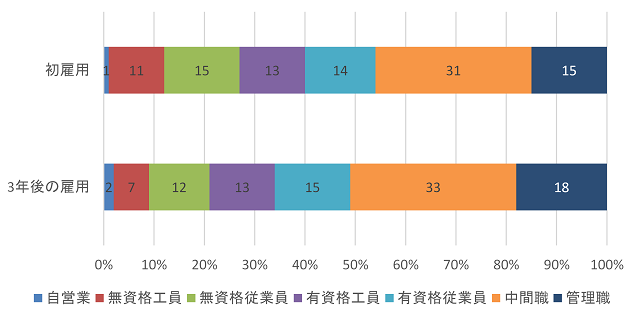

一般的に日本では、新卒一括採用で入社した新入社員は、たとえどのような学歴であれ、どのような大学を出たのであれ、一般的に会社組織の最下層に配置され「一兵卒」からキャリアをスタートさせる。一方で、フランスの場合、卒業したての新入社員であっても管理職(Cadres)や中間職(professions intermédiaires)(注2)といった社会職業分類に就くことも少なくなく、全体の15%が管理職に,全体の31%が中間職に就いていることがわかる。3年後には,それぞれ18%,33%となっている(図4参照)。

(注2)中間職とは、管理職と従業員(Employés)のあいだの社会職業分類であり、企業の中間管理職はもちろんのこと、技術者、販売責任者のほか、教員、ソーシャルワーカーなども含まれる。

図4 初期キャリア形成期の役職

(出所)Céreq(2017), Quand l’école est finie, p.53

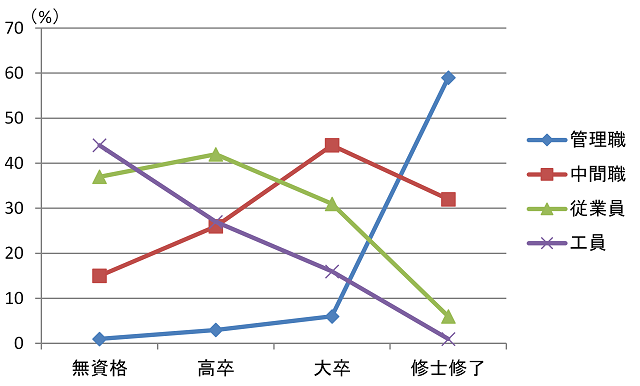

また、若者がキャリアをスタートさせる際の役職に関しても学歴が大きく関与する。学歴別に、管理職、中間職、従業員、工員の各社会職業分類の割合を表した図5によると、たとえば工員の割合は低学歴ほど高く、高学歴になるにつれて低下する一方、管理職は、高学歴ほど高く、低学歴になるにつれて低下する。

図5 学歴ごとの初期キャリア形成期の役職

(出所)Céreq(2017), Quand l’école est finie, p.53

実際、中卒程度の無資格者は工員に、高卒者は従業員に、大卒者は中間職に、修士修了者は管理職に就く割合がもっとも高くなっている。このように、最初から学歴によって就く役職のすみわけがしっかりとできており、キャリア形成の「スタートライン」が学歴によって変わっているのが特徴と言える。あくまで「スタートライン」は一緒でその後の昇進スピードや昇進の幅に学歴によって差を持たせる日本に対し、学歴によって入職時「スタートライン」そのものが変わるフランスは、ある意味、日本よりも学歴主義であると言える。

おわりに

以上のように、フランスの若者の雇用問題に関して日本のそれと比較して明らかにしてきた。厳しい雇用情勢におかれたフランスの若者たちは、日本とはまったく違う方法で職を得ている。とくに、即戦力が重視されるフランスでは、卒業後数年かけて、非正規雇用から安定した正規雇用に徐々に移行していくキャリアパスが一般的である。ただし学歴によって彼らの初期キャリア形成は大きく変わることも事実である。とくに、一部のエリートははじめから管理職に就くなど日本以上に学歴主義である部分もある。

翻って、日本では、日本型雇用慣行の問題点は多々指摘されつつも、新卒一括採用制度によってほぼ全員が正社員からキャリアをスタートさせることができる。フランスの雇用慣行からみれば、日本の学生は恵まれているように思える。とくに売り手市場が続いている昨今の状況を鑑みるとなおさらである。

しかし一方で、卒業までに内定を取らなければならない慣行、すなわち一度も本格的に働かないうちに短期間で自身のキャリアを決めなければならない日本の状況は、フランスの段階的参入からみると奇妙に映るところもあるだろう。

プロフィール

五十畑浩平

名城大学経営学部准教授。

東京都出身。2011年中央大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。

中央大学助教、香川大学特命助教などを経て、2016年から現職。

専門は、フランスにおけるインターンシップ、職業教育、人材育成など。

主要な著書に『フランス―経済・社会・文化の実相』(共著・中央大学出版)。