2020.08.27

個人化時代の労働観――データで読みとく「互恵的義務の消失」と意識の世代変化

1.労働観の世代的変化をデータで読みとく

「職場の若者とどう付き合えばよいのか」「どうすれば若者に辞めずに働いてもらえるのか」「どうすれば今時の若手社員はうまく育つのか」・・・職場で若者との接し方に悩んでいる人は多いことだろう。年長者と若者との間にある価値観のギャップは古くから問題になってきた。このギャップが生じる原因には、大きく分けて2つのパターンがある。1つ目は、加齢によって価値観が変化したためにギャップが生じる可能性である(=加齢効果)。年齢とともに経験を積むことで、社会性が身につくこともあれば、考え方が保守化することもある。「今時の若者は・・・」とグチをこぼしている中高年も、かつては今の若者と似たようなものだったのかもしれない。

2つ目は、加齢によっても変わらない世代特有の価値観というものがあり、それが「世代間ギャップ」を生むという可能性である(=世代効果)。これは、人格形成期にどのような時代を過ごしたかによって、各世代が異なる価値観を形成することで生じる。たとえば、社会が貧しい時代に人格形成期を過ごした世代と、豊かな時代に人格形成期を過ごした世代とでは、仕事に求める意味が異なるかもしれない。「戦争を経験したか/していないか」が大きな世代間ギャップを生むこともあれば、テレビやインターネットなど、人格形成期のメディア環境の違いが世代間ギャップを生むこともあるだろう。

これまでも、労働観の世代的な変化は様々に語られてきた。代表的なものとして、物質主義から脱物質主義へ(Inglehart 1977=1978)、自己犠牲から自己実現へ(Yankelovich 1981=1982)、「仕事中心」から「仕事と余暇の両立」へ(NHK放送文化研究所編 2015)、「なりわいをたてること」から「自分さがし」へ(岩間 2010)と、労働観をシフトさせてきたという議論がある。このような変化が生じた主な要因は、新しい世代が豊かな社会で人間形成を遂げたためだとされた。

本稿では、これらの先行研究と問題意識を多く共有しつつも、とりわけ「個と集団の関係性の変化」に着目して、労働観の世代的変化を読みといてみたい。若い世代では、どのような労働観が生じているのか、大規模な社会調査データをもちいた分析をおこなう。本稿で使用する主なデータは、SSP調査(階層と社会意識全国調査)である。補足的に、統計数理研究所の「日本人の国民性調査」のデータも使うが、こちらは研究所のHP上で誰でも入手できるデータを加工している。

本稿で「若年層」として扱うのは、1970年代後半以降、もしくは1980年代以降に生まれた世代である。1970年代半ば頃に生まれた世代は、「団塊ジュニア世代」「ロスジェネ世代(就職氷河期世代)」などと呼ばれ、すでに40代に入っている。1980年代前半に生まれた世代も30代後半に達しており、もはや彼(女)らを「若者」とは呼べないかもしれない。しかし、これまで分析をおこなった限りでは、ランダムサンプリングの社会調査で、もっとも明確な世代的特徴の境界線を見いだせるのがこの年代以降であることから、本稿では80年代生まれ前後で世代を区切った分析を紹介する。

2.個人化の進行がもたらす職場共同体の衰退

日本社会は、その近代化の過程をつうじて、地縁(=地域共同体)や血縁(=家族共同体)を少しずつ解体させてきた。その喪失を埋め合わせるように、職場の人間関係が、社縁(=職場共同体)として機能してきたということがよく指摘される(間 1996; 橘木 2011など)。とりわけ高度経済成長期以降は、「会社人間」「企業戦士」という言葉に象徴されるように、「長期安定雇用」や「企業福祉」によって雇用や生活の安定が保証され、なおかつ職場に「共同体的な人間関係」が存在したことで、企業にたいする高い忠誠心や勤勉性を(自発的な意味でも半強制的な意味でも)社員から引き出すことが可能になっているとされた。

しかし、1990年代以降の長期不況をつうじて、企業倒産やリストラが増加し、新規採用の抑制による正規社員の絞り込みや企業福祉の削減、成果主義の導入などが進んだ。そのことによって、かつては、「会社への献身」と引き換えに得られる(と信じることのできた)雇用の長期安定や賃金上昇といった見返りを、労働者は以前ほど期待できなくなった。もはや「会社頼みの人生設計」が難しくなり、自分のキャリアや人生を自己責任で構築していかなければならないと言われるようになった(石田 2009)。正社員の平均勤続年数は大きく変化しておらず、日本型雇用はコアの部分で維持されているものの、高度経済成長期から安定成長期にかけて成立していた、職場共同体の「互恵的な関係」は成立しにくくなったのである(米田 2015)。

ポジティブな言い方をすれば、このような変化は、企業という中間集団の束縛が弱まることで、個人が生き方を自由に選べるようになる可能性をもたらす。しかしネガティブな言い方をすれば、中間集団によってあらかじめ用意されていた安定的な生き方のレールが無くなり、不確実性が高まるなかで、自己責任で自分の人生を構築していかなければならなくなったことを意味する。

このような変化は、後期近代社会に広く共通する「個人化」という社会変動の一環として整理することが可能である。かつては、中間集団としての企業組織が、生活上のリスクや不安定性から個人を保護してくれていた。しかし近年では、企業がそのような緩衝材として機能しにくくなり、個人が生活上のリスクに直接向き合わなければならなくなった。特に戦後の日本社会では、企業が社員の生活の面倒を家族丸抱えでみることによって、生活の安定をかなりの程度保障してきたことがしばしば指摘されている。その意味でも、個人化を企業社会の変化の面から捉えることが、日本社会の文脈では特に重要であろう(鈴木 2015)。

3.若い世代のリバタリアン化?

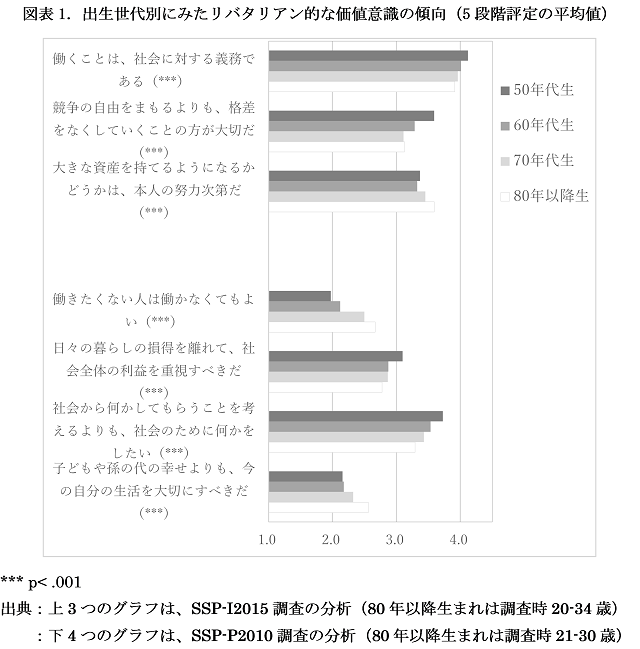

個人化が進行した時代に人格形成期を過ごした若い世代は、上の世代よりもその影響を強く受けているがゆえに、より個人化社会に適応した労働観を持つようになっていると考えられる。地縁・血縁・社縁が衰退した「無縁社会」では、個人の自由と自己責任を重んじるリバタリアン的な価値意識や行動様式が親和性をもつという指摘もある(坂井 2012)。確かに、図表1に見られるように、若い世代になるほど、リバタリアン的ともいうべき価値意識をもっている。

グラフの数値は、それぞれの質問に「そう思う」傾向が強いほど高い得点になる。若い世代では、労働を「社会に対する義務」だとは考えず、「働きたくない人は働かなくてもよい」と考える傾向がある。また、格差をなくすことより競争の自由を優先し、経済的成功は自分次第であると考え、社会全体や子孫のことより自分の利益を優先しても良いと考える傾向がある。今後、加齢によって変化していく可能性もあるが、要するに、若い世代ほど個人の自由を重視する、リバタリアン的な価値意識を持つ傾向があると言えよう。

4.職場でのドライな関係志向の高まり

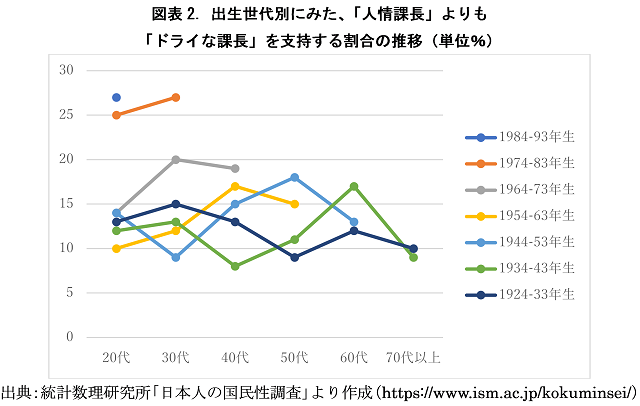

次に、職場の人間関係にたいする志向が、世代でどう異なるかについてみてみよう。図表2は、職場でどのようなタイプの上司を好むかを世代別に見たものである。人情味のある課長(=仕事以外のことでも人のめんどうをよくみるが、ときには無理な仕事もさせる)と、ドライな課長(=無理な仕事はさせないが、めんどうもみない)とどちらを好むかという質問である。これは、統計数理研究所(統数研)が1953年から5年ごとに実施している「日本人の国民性調査」の調査データを元に作成している。

1953年の調査開始以来、「ドライな課長」を好む割合は2割に満たず、8割から9割もの人が「人情課長」を好むという傾向が一貫して半世紀近く続いていた。この調査を根拠にして、「日本人は人情味のある上司を好む」などと言われてきたのである(林 1995など)。しかし、2000年前後から、職場の人間関係にたいする価値観に変化が生じ始め、「ドライな課長」を好む割合が少しずつ増えていく。

全体の変化を図表で示すことは省略するが、世代ごとに分解してみると、1974年生まれ以降の世代から、「面倒見の良い課長」の支持率が減りはじめ、「ドライな課長」の支持率が上昇していることがわかる(図表2)。若い世代にとって、職場の上司との濃密な関わりは煩わしいものとなり、より限定的な関わりを志向するようになっているのである。ここでは、世代効果が明瞭に見いだせるのに対して、加齢効果(年齢を重ねることによる変化)の明確な傾向は見いだせない。したがってこの志向は、就職してからの職場経験よりも、仕事に就く以前の生育環境のなかで主に培われ、その後はあまり価値観が変化しないことを意味する。

同様の結果は他の調査でも裏付けられている。NHK放送文化研究所が1973年から4年おきに行っている「日本人の意識」調査では、「職場の同僚とのつきあい」「隣近所の人とのつきあい」のいずれにおいても、若い世代のほうが「全面的つきあい(=何かにつけ相談したり、たすけ合えるようなつきあい)」を望まないという傾向が確認されている(NHK放送文化研究所編 2015)。

地縁も血縁も解体した後の時代に育った若い世代は、地域と職場のいずれにおいても濃密な人間関係を望まず、ドライな関係を志向するようになったと言えるだろう。地縁・血縁の解体後に成立した情報社会/消費社会のなかで、様々なメディア情報に晒されながら育つ世代の社会化環境について、岩間夏樹(2010)は以下のように巧みに言い表している。「子どもたちは、緊密な人間関係で満たされた「世間」で育つのではなく、対比的に言うなら「市場」のような空間で育つものになった」(岩間 2010: 111)。

5.個人の価値意識を起点とする労働倫理

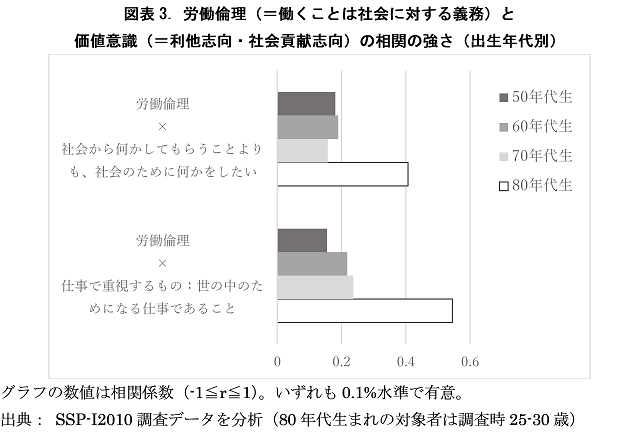

今度は、働くことを「社会に対する義務」と考えるか、という労働倫理を事例に、労働観の世代差をみてみよう。図表3は、労働倫理の高さと価値意識(利他志向・社会貢献志向)との関連の強さを世代別に見たものである。この図表では、グラフの数値が大きいほど、変数間の関連が強い、つまり、「利他志向(もしくは社会貢献志向)が強い人ほど、労働倫理も高い」ことを意味する。逆にグラフの数字がゼロに近いほど、利他志向(や社会貢献志向)と労働倫理との間には意識の関連が無いことを意味する。

グラフを見ると、若い世代になるほど、労働倫理と価値意識の相関関係が高いという傾向が見られる。つまり若い世代では、利他志向や社会貢献志向が低いと、「労働は社会に対する義務である」という労働倫理も低くなるという傾向がはっきりしており、両者が密接に結びついている。言いかえれば、若い世代では、もともと社会貢献志向や利他志向の強い人でないと、労働を社会的な義務として捉えられない傾向があるのである。

このことは何を意味するのか。上の世代では、個人の価値意識と無関係に、「公」に対する義務として働くという面が強い。それに対して、若い世代にとっての労働は、所属する企業や社会のような「公」のために「私」を滅して奉公するものではない。「公」のために働くとしても、義務感から自分を押さえ込むのではなく、あくまで「組織や社会に貢献したい」という個人的な動機にもとづいて働く。これは若者が「わがまま」になったということではない。もはや働くことの意味を、職場や地域の共同体的関係に埋め込まれた「互恵的義務」によって担保することが難しくなっているということを意味する。そのために若い世代では、個人の価値観にもとづいて働くことを意味づけるようになったと考えるべきなのである。

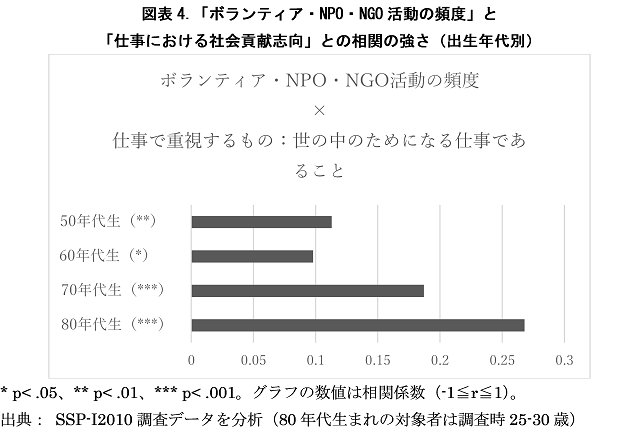

90年代後半から盛んになってきた、ボランティアやNPO・NGO活動についても、同様の傾向が見てとれる。図表4は、「ボランティア・NPO・NGO活動の頻度」と「仕事における社会貢献志向の強さ」との相関関係を世代別に比較したグラフである。グラフの読み方は先ほどの図表2と同じである。「社会貢献志向が強いほど、ボランティア・NPO・NGO活動を熱心にやっている」という相関関係が、若い世代になるほど強い。つまり、若い世代においては、ボランティアやNPO・NGO活動が、利他志向や社会貢献志向のような個人の価値観よって支えられている。ボランティアやNPO・NGO活動をする動機が「社会貢献」にあるのは当たり前だと思われるかもしれないが、年長世代では必ずしもそうとは言えず、それは若い世代の特徴であることがわかる。

1980年代前後に生まれた人たちが、ボランティアやNPO活動が盛んになっていく時代のなかで育ち、「社会貢献したいからNPOで働く」という生き方が珍しくなくなった最初の世代であることは示唆的である。若い世代のなかには、働くことを意味づけるために「社会貢献」という理由を必要とした人たちが一定の割合でいるのだろう。

6.職場での「承認」に左右される若年男性の労働倫理

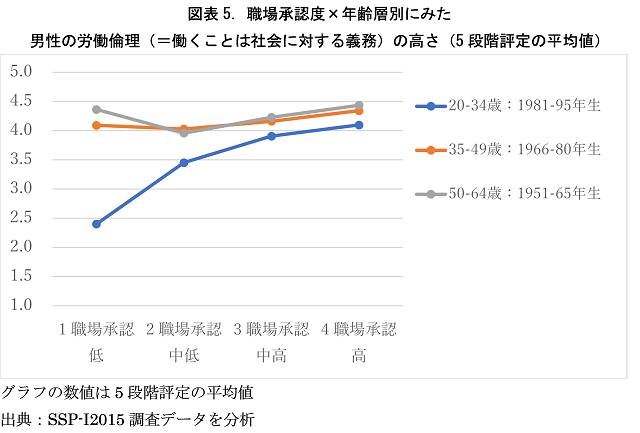

最後に、男性のみに絞って、職場における「承認」が持つ意味を考えてみよう。図表5は、「働くことは、社会的な義務である」という労働倫理の高さを、世代ごとに比較したものである。世代の違いに加えて、職場での承認度(=「職場では自分の働きぶりが認められている」)による違いも加味すると、興味深い傾向が見えてくる。

20-34歳(1981-95年生)の若年層でのみ、職場での承認度が労働倫理の高さと関連しており、職場での承認度が低いと労働倫理も低くなる傾向が見て取れる。逆に、高い承認を得られている若者では、労働倫理が年長世代並の高さを維持している。つまり、男性の若い世代では、職場で働きぶりが認められているという「承認」の感覚が無いと、高い労働倫理を保てなくなっているのである。

「若者はホメて育てないとダメ」「鬼上司では部下がついてこない」などと近年よく言われるのは、この承認が関係していると考えるとわかりやすい。この世代は、地縁・血縁の共同体的しがらみを知らずに育ち、職場共同体においても、「定年まで面倒を見てもらう代わりに会社に尽くす」という互恵的義務の感覚を持ちにくくなっている。言いかえれば、彼らは「がまん強くない」のではなく(その可能性も否定はできないが)、「がまんする意味を見いだしにくい」状況に置かれている。だからこそ、上司や同僚からの承認という「見返り」がなければ、職場にコミットする意味が見いだせず、心が折れてしまいかねないのである。世代間ギャップの1つの要因として、ここで述べたような互恵的義務の感覚にたいする世代的な違いがあることを頭に入れておくと、職場で若者と接する際のヒントになるかもしれない。

「職場における承認」の影響において、このような世代差が男性にのみ見られる理由は、高度成長期以降、「中核労働力」として長期安定的に雇用され、職場の共同体的関係に組み込まれてきたのが主に男性だっただめだろう。「縁辺労働力」として位置付けられることの多かった女性は、はじめから職場共同体の外にいた。ただし、このような若年男性の傾向も、加齢によって今後変化していく可能性を否定しきれない点には留意が必要である。

7.労働観の変化を生んだもの――個人化の進行による互恵的義務の消失

ここまで、若者の労働観の特徴について、以下の4点をデータによって確認してきた。

(1)若い人ほど、働くことを「社会に対する義務」だとは考えず、「働きたくない人は働かなくてもよい」という個人本位の労働観を持っていること。労働観以外でも、個人の自由を優先するリバタリアン的な価値意識を持つ傾向にあること。

(2)1970年代半ば以降に生まれた世代で、職場の上司との人間関係に深入りすることを好まない、ドライな志向が高まっていること。

(3)1980年以降に生まれた世代で、労働倫理が「利他志向」や「社会貢献志向」と強く関連するようになっていること。つまり若い世代では、「利他志向」や「社会貢献志向」が低いと労働倫理も低くなる傾向が強いこと。

(4)1980年以降に生まれた世代で、男性の労働倫理が「職場での承認」と関連を持つようになっていること。つまり、若い世代の男性では、職場で働きぶりが認められていないと労働倫理が低くなる傾向があること。

留保が必要なのは、(1)(3)(4)の知見に関しては、複数の時点間を比較したものではないということだ。つまり、世代的な特徴ではなく、加齢によって今後消失していく特徴であるという可能性を否定できない。この点を識別するためには、まったく同じ質問による調査を、複数の時点で繰り返しおこなったデータが必要であり、厳密な検証は今後を待たねばならない。

このような限界を踏まえたうえで、ここまで見てきた結果を世代的な違いとして解釈するならば、どういうことが言えるだろうか。若い世代の傾向として、「集団本位」ではなく「個人本位」で働くことを意味づけるようになっているということだろう。働くことが、集団と個人との間の互恵的義務としての性格を弱め、そのぶん個人の価値意識を起点として意味づけるものになってきていているということである。

繰り返しになるが、集団本位から個人本位で労働を意味づけるようになったことを、若い世代の「わがまま」と捉えるべきではない。社会が変化すれば、新しい時代に適応した労働の意味付けや動機付けが求められるからである。企業と個人との間で、「家族ぐるみで生活の面倒を見てもらう代わりに会社に尽くす」という互恵的な義務が成立していた時代であれば、個人の価値意識や承認度にかかわらず、高い労働倫理が保たれているはずである。しかし、地縁・血縁・社縁のいずれの面からも「個人化」が順次進行したことによって、所属集団に献身することの意味が見えにくくなり、若い世代で互恵的義務の感覚が薄れた。このことと、個々人が自分なりの働きがいを見いださなければならなくなったことは表裏一体の関係にあるのである。

付記

本稿で分析に使用した社会調査データの詳細については、下記のHPを参照されたい。

・SSPプロジェクト 総格差社会を読み解く調査科学(http://ssp.hus.osaka-u.ac.jp/)

・統計数理研究所「日本人の国民性調査」(https://www.ism.ac.jp/kokuminsei/)

参考文献

・間宏, 1996,『経済大国を作り上げた思想――高度経済成長期の労働エートス』文眞堂.

・Inglehart, Ronald, 1977, The Silent Revolution; Changing Values and Political Styles among Western Publics, Princeton, NJ: Princeton University Press.(=1978, 三宅一郎ほか訳『静かなる革命――政治意識と行動様式の変化』東洋経済新報社.

・石田光規, 2009,『産業・労働社会における人間関係――パーソナルネットワーク・アプローチによる分析』日本評論社.

・岩間夏樹, 2010,『若者の働く意識はなぜ変わったのか――企業戦士からニートへ』ミネルヴァ書房.

・NHK放送文化研究所編, 2015,『現代日本人の意識構造〔第8版〕』NHK出版.

・坂井昭夫, 2012,「“無縁社会”考――経済学の責務と若干の論点」『高崎経済大学論集』 54(4): 13-27.

・鈴木宗徳, 2015,「日本型企業社会とライフコース――その成り立ちとゆらぎ」鈴木宗徳編著『個人化するリスクと社会――ベック理論と現代日本』勁草書房.

・橘木俊詔, 2011,『無縁社会の正体――血縁・地縁・社縁はいかに崩壊したか』PHP出版.

・Yankelovich, Daniel, 1981,New Rules: Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down, New York: Random House(=1982, 板坂元訳『ニュールール――自己充足の時代、生きがいの本質が激変する!』三笠書房).

・米田幸弘, 2015,「日本社会の勤勉性のゆくえ」数土直紀編『社会意識からみた日本――階層意識の新次元』有斐閣.

プロフィール

米田幸弘

和光大学現代人間学部准教授。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(人間科学)。専門は社会学・社会意識論。共著に『社会意識からみた日本:階層意識の新次元』(数土直紀編、有斐閣、2015年)、『分断社会と若者の今』(吉川徹・狭間諒多朗編、大阪大学出版会、2019年)『日本人は右傾化したのか:データ分析で実像を読み解く』(田辺俊介編著、勁草書房、2019年)など。