2020.03.05

なぜ教師は「働き方」を知らないのか――「学校のリアル」を教えない教員養成の問題点

学校の多忙化が問題になって数年。様々なメディアが報じるなか、公立学校の教師には、民間企業とも、また他の公務員とも異なる特殊な待遇が定められていることが、社会的に知られ始めている。

しかし、この前提となる法制度「給特法」は、これまで大多数の教員も十分認識してこなかった。その理由として、教員免許を取得する教職課程において、給特法などの教師の労働状況が十分教えられてこなかったことが挙げられるだろう。

こうした教職課程の状況は、どのような問題を生んでいるのか? 問題化され、改革を余儀なくされる教員の働き方に、教員養成課程はどのように寄与しうるのか? 教育法学・教育行政の研究者で、『迷走する教員の働き方改革』の著者の一人である髙橋哲氏(埼玉大学)に、働き方改革と教員養成の関係について話を伺った。(聞き手・構成 / 岩波書店、大竹裕章)

教員が労働状況に自覚的でないのは「当然」

――近年、教員の働き方改革の議論が進む中、SNS上で学校の働き方について情報発信する教師でさえ、「これまで給特法のことを知らなかった」「勤務時間がいつからいつまでか、休み時間があるのかも考えたことがなかった」と発言しています。教育法学の専門家として、こういった言葉をどう考えますか?

多くの教員が自分の労働状況をよく知らないのは、無理もないことだと思っています。それには2つ理由があります。

まず、かつては組合で教員の労働について教わる回路がありました。労働者としての知識や、産休・育休などの権利について、組合の同僚や勉強会を通じて教えてもらう機会があったのです。

2020年現在、教員の組合組織率はぐっと下がり、3割にすぎません。最大組織である日本教職員組合(日教組)でも全体の2割程度。教師になってから給特法をはじめ教師の労働法や権利について知る機会は大幅に減ってしまいました。

そしてもう1つが、大学で労働条件について学ぶ機会がほとんどないためです。これから公教育の労働市場に出ていく学生に、教職課程では労基法を始めとする労働法、および、教員独特の制度のもととなる給特法などを学ぶ場がなかったのです。

学生の段階でも学ばず、現職教員になっても教わる機会が少ない。ですから、教員が給特法について知らないのは、個々の教員の勉強不足ではなく、構造的な問題なのです。

教員養成課程で学ぶこと、学ばないこと

――教員養成課程で、公立学校教諭独特の労働条件について学ぶ機会がないのはなぜなのでしょうか? というより、そもそも教員養成課程では何を学んでいるのでしょうか?

先に後者の問いからお答えします。ごく簡単にまとめると、教員免許を取得するためには、教員養成の課程認定を受けている大学で、教育職員免許法施行規則に示された授業科目の単位を取得することが基本条件となります。

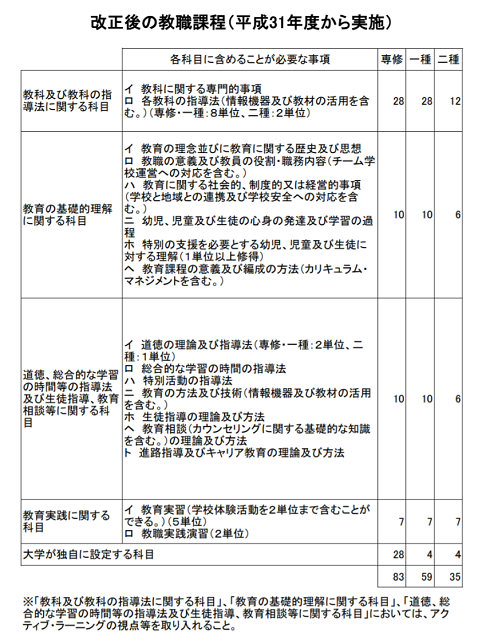

単位取得において必要とされる授業科目は、教科やその指導法、教育の理念や制度、子ども理解、道徳や生徒指導、教育実習などです。教育職員免許法・同法施行規則の改正を経て、2019年以降の教職課程に必要な単位の構成は、別表の通りとなっています(表は中学校の場合)。

2019年度より実施されている教職課程の単位認定(中学校)

――この中で、教師の労働環境について学ぶ科目に当たるのはどれですか?

強いて言うと、大きな区分「教育の基礎的理解に関する科目」のロ「教職の意義及び教員の役割・職務内容」か、ハ「教育に関する社会的、制度的または経営的事項」でしょう。科目名は大学によりますが、「教職論」「教育行政論」「教育制度論」等でしょうか。

給特法が大学で教えにくい現状

ただし、教師の労働者としての側面について教えている大学は、非常に少ないと考えられます。

というのは、上記の改正後の教職課程では、大学が課程認定を得るための「教職課程コアカリキュラム」という指針があるのですが、教職課程で開設される授業はこれに則る必要があるのです。上記コアカリキュラムのうち、ロ「教職の意義及び教員の役割・職務内容」について示された「一般目標」を一部ご紹介しましょう。

(1)教職の意義:我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解する。

(2)教員の役割:教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解する。

(3)教員の職務内容:教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解する。

……

――以降も続きますが、教員に求められる役割や義務という側面が目立ちますね。教員に何が認められている、どういう権利がある、といった記述はコアカリキュラムにはないのでしょうか?

全くありません。他にも記述を見ていくと、「学校経営の望むべき姿を理解している」「教育関係法規を理解している」「PDCAの重要性を理解している」といった、組織の歯車としての側面を強調する目標ばかりです。

教職課程認定を得るためには、この記述に合致する授業を開設しないといけません。すると自ずと、教員の義務や求められる教師像にばかり言及される授業になってしまうのです。

私が専門とする教育法学に関しても、上記のような服務上の義務や法制度には必ず触れないといけませんが、権利については触れる余地が少ないのです。昨年私は、教職課程用のテキスト『現代の教師論』(ミネルヴァ書房)の2章分を執筆し、給特法や教師の権利・分保障、超過労働や部活動の法律上の位置づけ等についても言及しましたが、これらをしっかり論じたテキストは他にまずないと思います。せいぜい、給特法という法律がありますよ、と触れる程度に留まるようです。

法改正で労働面への言及が更に困難に

――制度改正は2019年から実施されましたが、こうしたコアカリキュラムのような文章と、教職課程認定のための授業とで整合性を求めるしくみは、以前から存在していたのでしょうか?

課程認定のための基準は当然ありましたが、今回のコアカリキュラムのように、国の定めた指針との厳密な適合を求めるものではありませんでした。ですから今後、これまで以上に国の指針に従った授業内容にする必要が出てきます。となると、給特法や労働法を授業で教えるのは、さらに難しくなるでしょう。

余談ですが、こうした教職課程認定を得るプロセスにおいては、コアカリキュラムだけでなく、学習指導要領の記述に合致した授業であることが求められます。そうなると問題なのは、課程認定から外れる大学・学部が増えていくことです。

これまでは、理学部や経済学部の学生が幅広く単位を取ることで教員免許を取得し、専門知識を有した教師として高校で教えたり、あるいは小学校で学問への入り口を子どもたちに示したりするようなことが可能でした。ですが上述の法改正で、課程認定のための授業開設のハードルがぐっと上がります。

例えば、改正前は教科内容に関わる講義としてマクロ経済学を学び、経済学という専門領域への素養を高めて教職に資することが認められていましたが、法改正後、そのような授業では課程認定が下りにくくなる傾向があります。「マクロ経済学と学習指導要領がどう関係するのか」「マクロ経済学の授業を小・中・高の指導とどう関連付けるのか」というところまで問われるようになっています。

経済学部の先生は経済学の各領域の専門家であり、学習指導要領の専門家ではありません。ですから、むりやり教育と関係付けるような授業を開設することは困難です。結果、多くの大学・学部が課程認定から外れることになりました。

――となると、その学部に所属している学生が教育実習に行き他学部の単位を取得することで、教員免許を取ることはできないのですか?

所属学部が課程認定を得ていない限り、教員免許は取得できません。ですから、教育学部などの教員養成学部以外から教員になるルートはぐっと狭まる可能性があります。結果、各学部の専門領域を学んだ経験をもつ教師が、現場に入ることが難しくなることが考えられます。これは、特に中学校や高校の教師の多様性を担保する上で、由々しき事態です。

教師の「リアル」を教えてはいけない?

もう少しシビアな話をすると、大学によっては、「学生を不安にさせて終わる授業ではなく、魅力や良さが伝わる授業にしてほしい」といったことを大学教員に求めています。その理由は単純で、教育大学・教育学部の卒業生を、できるだけ多く教師にさせたいからです。

例えば私の勤める埼玉大学の教育学部は、現在定員が380名です。ここ数年、教師の過重労働の現状が知られ、かつて卒業生の60%以上が教師になっていたのに、現在は50%程度まで下がりました。数年前までは定員が480人だったことを考えると、教師を志望する人数の減は著しいものです。それを見ている文部科学省からは、「国立大学には私立と比べて多くの税金が投入されている、なのに半数しか教員にならないとは税金の無駄遣いだ、学生の志望率をもっと上げよ」と指導が入ります。

そうなると、教師になりたくなる、ポジティブなメッセージだけを伝えるようにしよう、という大学の判断が出てきます。ゆえに、教師には時間外労働が認められておらず、残業代が出ないということにつながる給特法や、労働状況の話のようなネガティブな話は避ける、ということになってしまう。

――いい面だけを強調して悪い面を隠している、と。言い方は悪いですが、学生を騙しているようにも聞こえますが……。

文部科学省は、学校の過重労働状態を改善できていないのに、それを知って教員志望者が減っていることを大学の努力不足としています。これは、無責任のそしりを免れないと思います。

そもそも、教員養成課程の役割は、何が何でも学生を教師にさせるということではありません。20歳未満で教育学部に入学した学生が、4年をかけて教職について学んでいく中で、自分の適性として向いていない、あるいは別の職業への適性を見出すことだって、当然あります。そういった「自分が教師に向いているか、教師としてやっていけるか」を判断・選択させるスクリーニングの側面も、教員養成課程にはあります。それに目をつぶり、志望率だけを上げようとするのは、悪徳商法のようなものです。

――お話を伺っていると、現在の教職課程の影響を見る限り、大学で労働について教えるのは相当ハードルが高いようです。それも、単に教えられていない現状があるだけでなく、今後さらに教えにくくなってしまう。

私自身は教育法学の専門家として、授業でも労働三権のことや、給特法のことにきちんと触れる講義やゼミを実施していますが、上記のコアカリキュラムの指針からすると、大半の大学教員が敬遠しがちになることは自然です。個々の教員や大学の問題ではなく、国の政策として、教えないような構造になっているわけですから。

実情を学ばなければ、学校を変える教師は育たない

しかしそれでも、教師になる学生は労働法のことについて知っておくべきです。理由は様々にありますが、一つの大きな理由として、教師の働き方は子どもにとって最も身近な労働教育だからです。子どもたちは、将来あらゆる職業に就きうる存在であり、教師はそんな子どもたちが初めて接する労働者です。だから、ロールモデルとしても、子どもたちに労働のルールを教えないといけない。

学校現場で行われているキャリア教育についても、教師の立ち位置や知識によってできることは変わります。企業に雇用される側として順応する職業教育や進路指導だけでなく、自分の働き方を自分たちで考えていくための、労働者の権利や条件についてしっかり学ぶことも必要です。その意味で、キャリア教育とは本来的に労働法教育であるべきです。教師が労働法や、自らの働き方を規定する給特法について学ぶことは、そのようなキャリア教育の実現のためにも必要なのです。

――ご自分の授業やゼミでは、給特法や労働法について実際に教えているそうですが、「教師の悪い側面」を隠さず伝えた時、学生からの反応はいかがでしょうか?

反応は様々で、厳しい状況とその制度を知って、教師になることをやめる学生もいるでしょう。ただ、それはそれで尊重すべき判断です。

うれしいのは、教師が大変だということを知って、それでも教員になろうとする学生がいることです。厳しい現状を我慢するのではなく、中から変えようという意思を持って、教師になってくれるわけです。

悪い情報を隠して、下請け労働者としての教師をたくさん育てるというのに、私は賛成できません。そうではなく、自分の働き方を自分で変えていけるような教師が育ってほしいですし、そのために給特法をはじめネガティブな現状についても教えることが必要です。

その優れた例が、教育学部の学生を中心に数年前から活動を始めたTeacher Aideという団体です。給特法や教員の過重労働の実態を世に広げたり、学んだりするため、全国で勉強会を行い、講師を呼んでイベントを実施しています。現役の先生が「辛い」という声を発するのが難しいなか、学生たちが自ら考えて、子どもたちのためにできることに取り組んでいくのはとても素晴らしいことです。彼ら/彼女らが教員になったとき、確実にそれぞれの職員室は変わっていくはずです。こうした動きを見ると、大学で教員養成を行うことの意味を実感しますし、心強く感じますね。

「献身的に尽くす教師像」とどう折り合いをつけるか

――学校教育では教師という職業の魅力や、そのかけがいのないやりがいがしばしば語られます。その中には、例えば「トラブルがあった生徒のために夜中も走り回り、その結果反発していた生徒からの厚い信頼を得られた」というようなエピソードも。こういった、働き方としては問題のある側面があるけれど、一方で素晴らしいとされる価値観について、どのように考えるべきでしょうか?

難しい問題で、私自身はこうした教師の献身自体は素晴らしいものだと思いますし、否定すべきものだとは思いません。それによって救われた生徒がいて、教師の側もかけがえのない貢献をできたわけですから。ですが、2つのことが指摘できます。

1つが、この教師の行為が無償のままでいいのか、ということです。突発的に仕事が生じることは、たしかにあるでしょう。ですが現状、時間外に教師が子どものために働いても、労働とはみなされません。それを美談として「やりがい搾取」で終わらせるのではなく、教師のこういった行動に、きちんと対価を払おうと考えるべきなのです。

もう1つ、仮にこういった行動を教師が行わないといけない状況があったとしても、すでに本務が極めて多忙であるにもかかわらず、さらに無償労働を求めるというのは明らかにおかしいのです。現在の教員は本務の業務内容が溢れかえっています。もし教員にこのような役割を求めるのであれば、まず教師の本務内における時間的余裕をもたせることが必須です。

――どちらの点も、現在の公立学校では解決できていない問題ですね。

公立学校でも三六協定は必須である

2000年の学校教育法施行規則改正を経て校長の権限が強化され、学校の業務や校務分掌は、事実上校長が決定することになっています。ただ、校長が決めるとはいっても、大半の学校では文科省や教育委員会から「降りてきた」指針を、校長が権限を持って実施させるという仕組みです。この中に、教職員の自律性や自発性はほとんど存在しないのです。

そこで大事になってくるのが、三六協定です。通常民間企業では、定時を超えて労働をさせる場合には、雇用者側と被雇用者側とで三六協定を締結する必要があります。詳細は本書の第三章を読んでいただきたいのですが、給特法という制度のもとであっても、公立学校の教員が三六協定を結ぶことは可能です。

というより、労基法上の労働時間に明らかに該当する業務が教員に慢性的に発生している以上、その業務を遂行させるためには、三六協定を結ぶ義務が発生するといえるのです。給特法が教師の働き方を制約していることは確かですが、給特法を撤廃・全面改正する以外にも、三六協定を締結することで問題の解決につなげることが可能なのです。

これは、「三六協定の締結で、教員の時間外労働に手当を支給するべき」という話にはとどまりません。雇用者と被雇用者側が三六協定を結ぶということは、被雇用者=教師が労働内容や労働時間の当事者として決定に参加する、ということです。すなわち、労働内容に関して議論・参加する「労働自治」が可能になるということなのです。

上から言われたので早朝のあいさつ運動を行う、PISAで読解力が問題になったから朝読書の時間を設ける、という、上意下達的な学校業務の決定は、大企業が下請けに不利な条件を突きつけるようなもので、ブレーキをかける手立てがありません。教師自身が、何が自分のクラスや学校の子どもたちのためになるのか、現在の働き方改革の中で優先し行うべきはなにか、それを業務遂行の当事者として検討し、集団で決定に参加することが必要です。そのために、三六協定の締結を通して、働き方の自律性を取り戻すことは、教員の働き方改革に必須だと言えます。

大企業のためでなく、「子どものため」「教師のため」の改革を

――教員養成をめぐる文科省の意向も、あるいは「時間に関係なく子どものために頑張る教師像」が要求されることも、その前提として社会や地域の要請が存在するように思います。「全国学力テストで県の順位が下がったから上げてほしい」「やっぱり部活を学校でやってほしい」というような大きな意向には、なかなか逆らいがたい。こうした学校を取り巻く状況に対して、どのように訴えかけをしていくべきなのでしょうか?

立ち戻って考えたいのは、働き方改革をなんのために行うのか、ということです。働き方改革の指針や学校の教員養成カリキュラムを考えると、学校教育が大企業の意向に左右されている面が見えています。

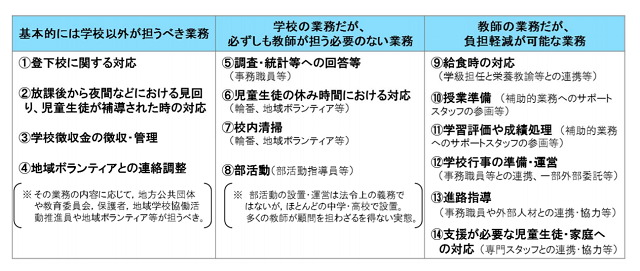

例えば、中教審が教員の働き方改革に際して示した答申では、トップダウンで「学校以外が担うべき業務」「主に学校が担うべき業務」という区分を示しています。その中で、教師が何を最も重視すべきかというと、教科指導なのです。これは「教師は子どもの学力を上げることが最優先」と読める。労働法の視点で見ると、働き方改革が過労死する教員をなくしたり、負担を減らしたりする視点によるものではなく、「人材づくり」を効率的に行うというものになっているのです。

教師が授業のために時間を費やすことは大事ですし、この区分が一概にダメとも思いません。ただ強調したいのは、こうした区分からは、「学力向上こそが教師の仕事だ」という思想が見えるのと同時に、そうした区分が、最前線で子どもたちと向き合っている現場の教師からではなく、トップダウンで示されていることです。何が子どもの成長・発達に資するか、教師がより人間的に、能力を発揮し活躍するために何が重要か、教師集団自身が考える機会がないままなのです。

中教審で示された学校の職務範囲(「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」平成31年1月25日

先程挙げた全国学力テストの例で、大企業の意向という点にもう少し触れましょう。子どもの学力を上げること自体は大事ですし、そのために調査も必要です。しかし、それは抽出調査で行うべきであり、すべての子どもに対しての悉皆調査で行う必然性はありません。

その一方、膨大な数の子どもに悉皆でテストを実施するとなると、毎年50億以上の予算が請求され、学力テストを実施する大企業にお金が流れます。さらに言うと、多くの自治体は学力テストの順位を上げるため、独自の対策テストを実施しています。さいたま市は6000万、埼玉県は2億もの金額が独自テストに費やされているのです。全国の自治体で合算すると、テスト対策だけで100億円市場ですよ。それが大手の教育産業に流れていくのです。

「子どものための職業」という教師の原点に戻る

こうした構造になっていることを、広く知り、改めて考えていかないといけません。学力テストにしても働き方改革にしても、本来の目的は決して大企業のためのものではありません。「学力向上のため」という一見口当たりのよい名目のもと、産業としての学力テストの実施に振り回され、順位を上げるという自治体の意向に従って対策に時間と手間をかけるのは、まったくもって本末転倒です。

教師とは、子どもたちのために働く職業です。その働き方を改革するためには、もう一度、教師が子どものために何ができるか、その働き方を自ら考えなおすことに、立ち戻るべきでしょう。そしてそれを可能にするのが、自分の働き方を自己決定するという、労働当事者としての意識と立ち位置です。

教師が聖職である、專門職であるといった議論は多々ありますし、それぞれ大事にすべき側面はあるでしょう。ですが、その大前提として、教師は生身の「人間」であるという事実に立ち戻り、労働者としての教師の権利を認めることから始めるべきです。それなしに、教師が子どものために何をすべきか、考え合い、自分で自分の働き方を変えていくことはできません。入り口としての教職課程にしても、教員の働き方全般についても、まずは「労働者としての教員像」に立って初めて、教師の過重労働の解消と、よりよい教育が見えてくるのです。

プロフィール

髙橋哲

「1978年生。埼玉大学教育学部准教授。日本学術振興会特別研究員、中央学院大学専任講師、コロンビア大学客員研究員(フルブライト研究員)等を経て現職。專門は教育法学・教育行政学。著書に『聖職と労働のあいだ――「教員の働き方改革」への法理論――』(岩波書店)、『現代米国の教員団体と教育労働法制改革――公立学校教員の労働基本権と専門職性をめぐる相克――』(風間書房)、分担執筆に佐久間亜紀・佐伯胖編『現代の教師論』(ミネルヴァ書房)、橋本鉱市編『専門職の質保証――初期研修をめぐるポリティクス――』(玉川大学出版会)他多数。」