2015.02.04

少人数学級政策の教育効果の不都合な真実

昨年10月、財務省の財政制度等審議会財政制度分科会で、公立小学校の1年生に導入されている35人学級を40人学級に戻すべきだとする案を提示されたのを受け、文部科学省、教育関係者、さらに多くのマスメディアの社説でも大きな反対運動が巻き起こったことは記憶に新しい。

その後12月13日の読売新聞によると、政府は、小1の35人学級の維持を固めたという。衆議院選挙を控えた影響もあったかもしれないが、事実上関係者の反発を受けて撤回したと言える。

周知の通り、小学校1年生については2011年度から35人学級が法制化され、2年生については2012年度より毎年の予算措置により35人学級が実施されている。財務省は分科会資料の中で、2011年の小1の35人学級化は、子どもが学校に適応できずに問題を起こす「小1プロブレム」対策であったが、いじめや暴力が抑制された証拠はないと主張した。この統計の読み方が一面的であることは内田良氏が鮮やかに論じているので、内田氏に賛意を示すにとどめておく。

ここで主に紹介するのは、私たちが2013年に公表した、少人数学級が学力に与える影響の実証研究である。それは、私自身も含めて大方の関係者の期待を裏切る、なんとも歯がゆく、かつ意外な結果であった。しかし、どれほど不都合な真実であろうと、それに向き合って思考を進めなければ、学校教育の真の姿を描くことも、あるべき政策の提言も不可能だ。

ここでは論文執筆後の筆者自身の考察と学校現場での観察経験も交えて、少人数学級政策に関する「素朴な期待」がいかに的外れであるか、論じたい。(注1)

(注1)少人数学級研究の国際的な動向は、畠山勝太氏が詳細に述べているので参照されたい。

学級規模と学力の変化

少人数学級推進と子どもの教育達成度向上との間の因果関係を統計的に立証することは容易ではない。秋田県は少人数学級をいち早く導入し、かつ全国学力・学習状況調査(全国学テ)でも常に上位にランクインすることで有名だが、その両者に因果関係があるかどうかは自明ではない。データでは見えない第3の要素が、両方に影響を与えていて、少人数学級と学力との相関は見かけ上のものである可能性も高い。このことは研究者の間では常識であるが、最近は一般にも認識が広がってきた。

その点を踏まえて、筆者は日本学術振興会特別研究員の中村亮介氏と共同で、全国学テ等の学校別データを利用し、学級規模の縮小が学力の伸びに与える影響を分析した(Akabayashi and Nakamura 2014)。

我々は情報開示請求を通じ、横浜市の全国学テ(4月実施)と横浜市学習状況調査(中3は11月、小6は2月に実施)の全公立学校の2008-9年の学校別平均点データを取得し、得点を偏差値に換算した。そして、ある年における学級規模が、学年を通じて学力向上に与える因果的効果を測定した。

具体的には、現行の40人を基準とする学級編制では、1学年40人までは1学級、41人になると2学級になり、1クラス当たりの児童・生徒数がおよそ半減する。つまり1人の偶然の移動で大人数学級になったり少人数学級になったりする。この点に着目し、人数が大きく変化する前後のクラスをデータから抽出して、学級規模の変化に伴う学力の変化を調べた(注2)。

(注2)これは、Angrist and Lavy (1999)がイスラエルの1時点のデータについて最初に分析した有名な方法を使い、横浜市の2時点間のテスト結果の伸びについて分析したものである。

実際多くの保護者は、3月中頃になると、子どもの学年で何人転出するか、それにより学級規模が大きくならないか、心配しているのが実情だ。そのような保護者の直感を数字にした研究だと考えてほしい。

我々の研究が、他の多くの研究と一線を画している点は二つある。第一は、公表データに基づく中立的な立場からの研究であることだ。これまでの少人数学級の効果に関する報告の多くは、教育委員会が自ら所有する学力等のデータを利用して分析したもので、分析対象となったデータと結果が他の研究者に再検証されることはなかった。我々の研究は公開データに基づいているため、政府や自治体と距離を置いて実施されており、同時に誰にでも再現性のチェックが可能である。

第二は、偶然、少人数学級になった学校に注目して、学力の伸びを調べている点である。従来の調査でも少人数学級実施校と非実施校を比較した場合は多いが、少人数学級を入れるかどうかは、通常学校側にも交渉の余地がある。そのような学校群の比較は、政策研究では広く知られる「事前の同質性の仮定」を満たさないため、政策の効果を正確に計測しているとは言えない。

よく知られている米国のProject STAR実験では、生徒を無作為に少人数クラスと通常のクラスに分けて、クラス間の平均的な成績の差を比較し少人数学級の効果を測っている(注3)。無作為にクラス分けをするのは、事前の同質性を確保するためである。同様に、40人の倍数を境に学級規模が大きく変わるのは偶然であるので、40人のクラスも21人のクラスも事前には同質と考えられる。

(注3)Peroject STARについては前掲の畠山氏の論考を参照。

少人数学級の効果は?

分析の結果、小6・中3の国語と算数(数学)の4つの分析中、小学校の国語だけ、学級規模が一人小さくなると偏差値が0.1上昇する効果が確認できたが、他の学年と科目の組み合わせでは効果が確認できなかった。

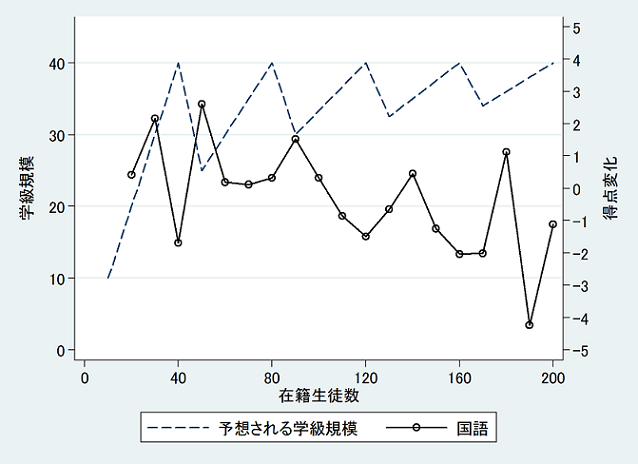

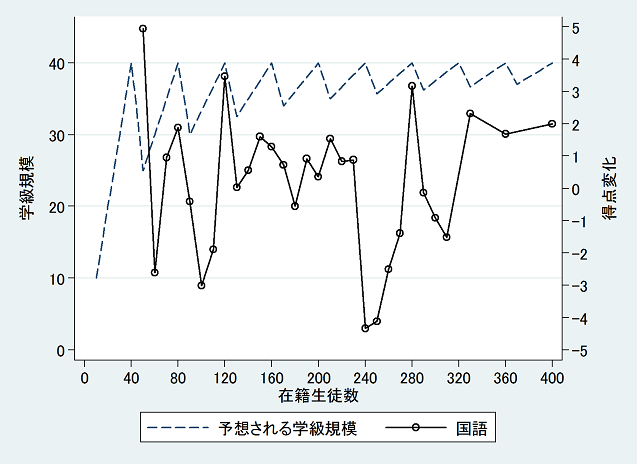

図は2009年度の小6、中3における学級規模と国語のテスト得点の伸びの関係を示している。横軸は1学年の在籍生徒数を、縦軸は学級規模とテスト平均点の変化(全国学テから横浜市テストの得点への伸び)を表す。また点線は40人学級制度に従った場合に予定される学級規模を、実線は国語のテスト得点の変化を表す。

予定される学級規模と国語のテスト得点の変化との関係:小6(2009年)

予定される学級規模と国語のテスト得点の変化との関係:中3(2009年)

この図から、小6では、在籍生徒数が41人、81人、121人といった、学級規模が急に小さくなったときに、国語のテスト得点が伸びていることが見て取れるが、中3の場合は、そのような関係は明確には見られない。

教科ごとの少人数指導が考慮されていない、地域が限定されサンプルが小さい、などの問題は残されており、またあくまで小6と中3の結果であって、小1を含め、他の学年でどうなるかは不明だ。だが、同じ地域における同様のテストにもかかわらず小学校の国語のみ効果が見えている点で、小学校高学年に比べ中学校は、また国語に比べ数学は、少人数学級の効果を期待できないと想像できる。

グラスに半分の水を「半分も入っている」と見るか「半分しか入っていない」と見るかは人によって異なるが、我々の結果をどう解釈するかも読み手次第だ。少人数学級の効果が確認できたと考えることも、少人数学級の効果はあまり期待できないと考えることも、どちらも可能だ(私はどちらの側にも立たないが。)

曖昧な真実は好かれない。我々はこの結果を国の定数に関する委員会で示したが、少人数学級の効果を明快に謳う報告書は文部科学省の資料に何度も掲載される一方、我々の結果は事実上黙殺状態だ。

誰の学力を伸ばすのか

我々の論文中で最も解釈に悩んだ分析結果がある。それは、サンプルをわけて分析すると、小学校の国語で確認された少人数学級による学力向上効果は、4月の全国学テでのテスト結果が高い学校でのみ確認でき、また、相対的に裕福な地域の方に主に現れたことだ。

これは、少人数学級に学力向上効果があるとしても、相対的に学力の高い学校をさらに伸ばし、また、社会的に有利な地域の学校をより伸ばす、その結果、学校間の学力格差を拡大させることを示唆する。

「学級規模が大きいと、一人一人に目が行き届かないために、学習面で遅れている子どもに十分な指導ができない。少人数学級の方が一人一人にきめ細かい指導ができるので、学習格差が縮まる」、というロジックは、少人数学級を推奨するほとんどすべての教育関係者/政策関係者が口にする。これはクラス内の格差だけでなく、学校間でもそのまま当てはまるはず。我々もそれを信じていたので、計算に誤りがあるのではと何度も確認した。しかしどうやっても同じ結果が出た。

海外では、我々と同様の結果を示したKonstantopoulos (2008)と、逆に学習の遅れている子どもの方が少人数学級の効果がやや大きいとするBressoux et al. (2009)が混在する。しかし国によって教育や学校の置かれた社会状況は異なり、海外の結果を受け売りにするわけにはいかない。

ここから先は憶測の域を出ないが、次のように考えてみた。まず、少人数学級にするとクラスに落ち着きが現れ、教師も生徒も学習に集中しやすくなる、としよう。実際、少人数学級によって落ち着いた雰囲気で学習できるようになった、という教師側の報告は、自治体の研究でも非常に多いからだ。(注4)(平成16年度岩手県立総合教育センター「少人数指導と少人数学級の指導の効果に関する研究(第一報)」 熊本市「少人数学級に関する検討委員会中間報告」)

(注4)Lazear(2001)は、少人数学級にするとクラスに落ち着きが現れることで平均的学習効果が上がる、と考えると、少人数学級を巡る実証結果が説明しやすいとしている。

この作業仮説を踏まえると、私たちの分析結果はまんざら誤りとは言い切れないことがわかる。それに気づくきっかけとなった、ある中学校での体験を紹介しよう。

ある中学での体験

学校公開期間中であったその学校を見学していると、「今○年○組が学級崩壊しているみたい」という小声が聞こえた。私がそのクラスに行くと、他の教室とは違い、そこだけは教室内に見学者がおらず、代わりに廊下で母親が数人、教室に目をやりながらひそひそ眉を顰めながら話していた。様子がおかしいのは明らかだ。

教室内では、若い女性の教師が国語の授業で生徒に短い課題を出していた。学級規模は34人程度で、教室の後ろの方では、何人もの生徒が新聞紙を丸めて投げつけ合ったり、うろうろしたりしていた。私が教室に入り、机の間を歩いていても彼らは気にする様子もなく、私の目の前で紙くずが飛んでいた。教師は、課題をこなそうと努力をしている前列の生徒に声をかけながらクラスの後方に時々目をやるが、その顔は蒼白であった(後で聞いたら新任の先生だったそうだ)。

私がそばで紙くずを投げている生徒たちを一喝すると、教室は一気に静まりかえり、落ち着きを取り戻した。しかし、紙くずを投げていた生徒は机に突っ伏してしまった。尋ねると教科書もノートも持って来ていないという。一方、静かになった環境で、教師の目線は、勉強しようと努力していた生徒の方にのみ向かい続けていた。短い時間とはいえ、教室内の「学習の格差は広がった」のだ。落ち着きのある教室で学ぶ便益を最も享受したのは勉強意欲のある子たちであった。

経験の乏しい教師が、落ち着きのない教室の犠牲になっていた子の方に注力をするのはある意味当然である。教師は「収益率の高い方に投資」したのであり、学習意欲に乏しい生徒に対するスキルの不足する教師の最適行動として理論的にも説明可能だ。それを学校単位で考えれば、学習の動機付けの高い生徒の集まる学校が少人数学級の便益を多く受けることになり、我々の分析結果と矛盾しない(注5)。

(注5)一方、公平性達成へのコミットメントとそのためのスキルのある教師を想定すれば、逆の結果が出る可能性も導かれる。

少人数学級が制度化されれば、長期的には少人数学級向けの教授法が浸透し、一人一人に目が行き届くので、意欲に乏しい子どもにもきめ細かい指導ができるはず、という議論もあるだろう。しかしその主張は、担当する教員に相応のスキルと覚悟、すなわち、学習意欲に乏しい子どもの底上げへのコミットメントを要求している。きめの細かい指導を任せられたときに、誰にもっとも労力を割くかは教師次第であり、その動機づけ次第である。つまり、少人数学級だけで格差の縮小が進むわけではなく、教師の力量と動機付けの維持とが鍵となる。(注6)

(注6)山崎博敏(2014)は教育学でもそのような視点の研究は始まっていることを示している。

「不都合な真実」

しかし、少人数学級の一律の推進と教師の力量の向上は、トレードオフである可能性も高い。筆者はある自治体の教育委員会関係者から、「トップの意向で少人数学級の導入が機械的に進められると質の高い教員の確保が難しい」との意見を聞いたこともある。毎年のように少人数学級を大幅に拡大する場合、「採用者の質が下がることは否定できない」という。量は質を駆逐するのだ。(注7)

(注7)苅谷剛彦(2006)もこのことを指摘している。

少人数学級の推進は市民にアピールしやすい政策であるため、選挙公約に好んで用いられる。しかし、その実現のためには相当数の教員を毎年新規雇用せざるを得ない。団塊世代の大量退職を埋めながら少人数学級を推進するために、教員採用倍率の高くない自治体では新規採用の質の維持に悩んでいるはずだ。ほとんどの教育関係者がそのことに気づいているはずだが、表では口がさけても言えないかもしれない。

少人数学級が全国一律に一気に進むことで、一人一人の生徒に教員の目が行き届き、教室が落ち着き、学習の底上げが進み、教育格差が縮小する、という可能性を、私は否定するつもりは全くない。しかし、教員の質が下がり、学校間や教室内での学習の格差が進むことも、また十分にありうる。その可能性こそ、少人数学級制度の推進を素朴に希望する人に知っておいてほしい「不都合な真実」だ。

私も、「他に何もマイナス影響がないのであれば」少人数学級は悪いことではないと素朴に思う。しかし以上の点を考えると、少人数学級制度の一律の推進は、私が学校教育の改善の中で最も望むことではない。望みたいことは他にいくらでもある。

教育界のタブーに

筆者らの研究に対しては、行政や教育関係者から反論を予想していたが、全く外れてしまった。そもそも、「35人学級は必要か」と疑問を投げかけること自体が、教育界のタブーになっている。明示的に反論しようとすると、自らデータをオープンにし、身を切る覚悟で政策の検証をしなければならない。そのような論争に参加することは「少人数学級の効果には論争がある」ことを自ら認めてしまう行為なのかもしれない。

しかし、世界では、学校別どころか生徒個人データもビッグデータ・オープンデータ化し、研究者と行政担当者間での分析と論争を奨励する方向にある。学校別平均点の公開の是非で綱引きをしている我が国ははるかに遅れている。全国学テで子ども一人一人の学力の伸びを測る仕組みも実現してない。

「エビデンスに基づく教育政策」とは、文字通りエビデンスから現実を学び、政策を構想することだ。たとえそのエビデンスが曖昧で矛盾を含んでいても、真実はそこに潜んでいる。我々の研究はさまざまな論点を提示しているものの、ごく小さな出発点に過ぎない。タブーに縛られて論争を避けていたら、我が国の教育政策は袋小路から出られないであろう。

Akabayashi, H. and R. Nakamura. 2014. “Can Small Class Policy Close the Gap? An Empirical Analysis of Class Size Effects in Japan.” Japanese Economic Review 65(3):253–281.

Angrist, J. D. and V. Lavy. 1999. “Using Maimonides’ Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement.” Quarterly Journal of Economics. 114(2): 533–575.

Bressoux, P., F. Kramarz and C. Prost. 2009. “Teachers’ Training, Class Size and Students’ Outcomes: Learning from Administrative Forecasting Mistakes.” Economic Journal. 119(536): 540–561.

Konstantopoulos, S. 2008. “Do Small Classes Reduce the Achievement Gap between Low and High Achievers? Evidence from Project STAR.” Elementary School Journal. 108(4): 275–291.

Lazear, E.P. 2001. “Educational Production.” Quarterly Journal of Economics. 116(3): 777-803.

苅谷剛彦2006「義務教育の地殻変動と『学力』問題のゆくえ」東京大学大学院教育学研究科基礎学力研究開発センター(編)『日本の教育と基礎学力』明石書店 所収.

山崎博敏(編)2014『学級規模と指導方法の社会学:実態と教育効果』東信堂.

サムネイル「Heiwa elementary school 平和小学校 _17」ajari

プロフィール

赤林英夫

慶應義塾大学経済学部教授。1996年シカゴ大学より経済学博士号(Ph.D)取得。通商産業省、マイアミ大学、世界銀行などを経て、2006年より現職。2010年より「日本子どもパネル調査(JCPS)」の収集と分析を主導している。編著に『学力・心理・家庭環境の経済分析』(有斐閣)がある。また、2011年より学校教育情報サイト「ガッコム」の運営代表も務める。