2017.06.26

時間と空間を超える生殖が日常となる現代——日本で求められる法整備とは?

世界で初めて体外受精による子どもが生まれたのが1978年。それ以来、生殖医療の分野では数々の技術革新がなされてきた。現在、精子と卵子はネット通販で世界中に送られる、さらに遺伝子レベルの生殖医療にまで足を踏み入れようとしている。商業化の動きや生命倫理の側面がクローズアップされる中、急速に進歩する生殖医療技術に対してどう向き合っていけば良いのか。『生殖医療の衝撃』(講談社現代新書)の著者で、埼玉医科大学医学部産科・婦人科教授の石原理氏にお話を伺った。(聞き手・構成/大谷佳名)

生殖医療で生まれた子どもたちの権利

――今日は、『生殖医療の衝撃』(講談社現代新書)の著者の石原理先生にお話を伺います。まず、本書を書かれた経緯を教えてください。

1978年に世界初の体外受精による子どもが生まれて以来、生殖医療の分野ではさまざまな技術の進歩がありました。それに合わせて生殖に対する人々の考え方も変わりつつあります。欧米を中心に生殖医療に関する具体的な法律やガイドラインが整備されてきました。

僕は産婦人科の臨床医ですが、15年ほど前から人類学者の出口顯先生(島根大学教授)とともに、生殖医療や養子についてフィールドワークを続けています。イギリスやスウェーデン、デンマークなどの国々を回り、医療と家族のあり方をめぐる社会のさまざまな変化を目の当たりにしてきました。その調査がちょうど区切りの段階となってきたことが、この本をまとめるきっかけになりました。

それともう一つ、日本は世界的にみてもかなり特異な状況にあります。業界団体である日本産科婦人科学会の会告という、法律でも省庁ガイドラインでもないものが唯一あるだけで日本には生殖医療に関する法律が何もありません。技術面では日本は先を走っているのですが、それを支えていくインフラが十分に整備されていない。海外での調査は日本の法制定にも影響を与えうるだろうと考え続けてきましたが、結局、今回の国会でも法律は通りませんでした。とても悲しい状況です。

選挙の時の票や、直接的な経済効果に結びつく法律は簡単に通ってしまうのに、どうして精子・卵子提供や代理懐胎によって生まれた子どもたちの権利を保障する法律ができないのか。日本の議員さんたちの構造はやはりどこかおかしいという印象を持つようになりました。法律の制定のためにも、まず一般の人々の考え方を形成するお手伝いをしたいというのが、この本を書いた経緯です。

――具体的にはどのような法律が必要なのでしょうか。

まず、子どもを産んだ女性が母親であり、女性の夫が父親であり、配偶子(精子、卵子)提供者はその子どもを認知できない、この三点が明文化されるべきです。現在、実際に代理懐胎や配偶子提供で生まれた子どもたちの立場は不安定なままになっています。

「妊娠すること」がすべてではない

――日本の不妊症治療において特徴的な点は何ですか。

一口に不妊症の原因といっても数多くの可能性があります。たとえば女性側の原因でしたら、生理が規則的に来ない、排卵がないケースなどがあり、男性側では、精子の数が少ない、運動性がよくないことなどが考えられます。しかし難しいのは、診療をしても原因がよく分からない、あるいはいくつも原因が重なっていることがしばしばあるのです。

その中で特に日本で多いのは、女性の年齢が高くなるにつれて卵巣機能が低下し、妊娠しにくくなるケースです。日本では年々、子どもを持つ女性の年齢が高くなってきています。全国における平均初産年齢(女性で初めて子どもを産む年齢)は30歳を超えています。

同様に、不妊治療を受け始めるカップルの年齢も上昇していますが、生殖医療を施したとしても、加齢に伴い妊娠しにくくなるという問題は避けて通れません。代表的なのは受精胚の染色体数が多かったり少なかったりする異常です。加齢により染色体の分裂が上手くいかず異数性が残ってしまうと、妊娠しにくくなるだけでなく、流産のリスクが上がり、生まれてくる子どもがダウン症などの障害を抱える可能性が高まります。

人々の間には誤った知識が広まっており、「子どもを持つ可能性が低くなるという問題は、排卵が完全になくなるタイミング(閉経)の直前から始まる」と考えている人も多いですが、実際には閉経のずいぶん前から、排卵される卵子にはさまざまな不具合が生じるようになります。なぜなら卵胞内にある卵子はすべて、その女性が生まれる前に作られたものなので、母体となる女性と同じだけ齢を重ねていくからです。個人差がありますが、42歳以上の女性が妊娠して子どもを得る率は極めて低く、47歳でほぼ可能性はなくなります。それにもかかわらず、日本では体外受精・顕微授精を受ける女性の平均年齢が40歳になっています。

より適切な時期に安全な妊娠・出産ができることが望ましいのですが、そのためには第一に、女性が子どもを育てながら働ける環境を整えなければいけません。日本は世界的に見ても珍しく、非婚の女性から生まれる子どもは全体の3%しかいないのです。欧米に限らず、南米でも3〜5割は非婚の女性が子どもを育てています。アイスランドに至っては70%が非婚です(参照:OECD Family Database ”Share of births out of wedlock and teenage births”)。

結婚していない女性から生まれる子どもの比率が高い国ほど出生率そのものも高いという強い相関関係を示す研究結果も出ています。出生率を上げる方法には二つあって、一つは独身の女性が子どもを産める環境を作ること。そしてもう一つは移民を入れること。この二つしか実はないはずなんです。しかしネガティヴな側面ばかり語られがちで、なかなかこの点は議論されていませんよね。

――しばしば、芸能人が50〜60歳で子どもを産んだというニュースが報道されますが。

その場合は100%卵子提供による妊娠ですが、その事実は報道されません。日本では第三者が関わる生殖医療を想定した法律がないため、提供卵子による治療はこれまでほとんど行われていません。若い女性の卵子を貰って妊娠するというのは事実上、選択肢の中にないのです。つまり、自分の体の中だけですべて解決しなければならない。見通しの低い治療をずっと続けなければならず、結局「不妊治療が人生」みたいになってしまうこともしばしばです。本当に気の毒な事例をたくさん見てきました。体外受精をすれば必ず妊娠する、というのは大間違いなのです。

自然に妊娠して子どもを授かる方もたくさんいるわけですが、生殖医療による手助けが必要な人も事実として存在します。そして、不妊治療を受けても上手くいかない、あるいは生殖医療ではない別の方法で子どもを持ちたいという方に、養子という選択肢があります。忘れてはいけないのは、「妊娠すること」は、新たな家族を持つための一つの手段にすぎないということです。私を含め、不妊症治療に日々関わっている医師や患者さんは、このことを見失いがちなのです。

――不妊治療の医療費の負担も大きいかと思います。

数年前に僕らが調べた統計調査によると、日本で体外受精や顕微授精をして一人の子どもが生まれるまでにかかる費用は、平均190万円にも昇ります。さらに年齢ごとに見てみると、45歳以上の女性が一人の子どもを授かるのには、5000万円もかかっているんです。年齢の高い方では、それくらい子どもを得ることは難しく、治療を続けること自体がほとんどナンセンスなんです。

一方、海外では40歳以上で体外受精や顕微授精を受ける人はほとんどいません。公費による生殖医療の治療について一定の年齢制限をつけることが一般的だからです。スウェーデンでは医療費は基本的に無料ですが、生殖医療については制約があり、女性は37歳までが保険でカバーされます。それを超える年齢の場合はすべて私費となります。

日本においても、2016年4月から「特定不妊療養費」といって、政府と自治体が体外受精・顕微授精の治療費の一部を助成する制度の年齢制限が43歳未満に定められました(参照:Http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.files/kouroushou_leafA4.pdf)。また、これまで年に2回(初年度は3回)しか援助が出なかったのが、制限がなくなり、生涯で6回(初回40歳未満の場合。初回43歳未満の場合は3回)もらえるようになりました。ですから、これからは少し状況が変わってくるのではないかと期待しています。

時間と空間を超える生殖

――そもそも顕微授精と体外受精とは、どのような違いがあるのでしょうか。

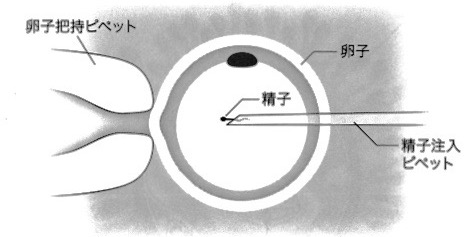

体外受精とは、シャーレの上で卵巣から採取した卵子に精子を振りかけ、自然に受精が起こるのを待つというものです。一方、顕微授精は、針で卵子に穴をあけて精子をまるまる突っ込んでしまいます。つまり理論的には一つでも精子があれば受精卵が作れるわけです。もともと精子の数が極端に少ない重度の乏精子症や、精子の運動率が低い精子無力症の方などの場合では、顕微授精を行うのは当然の選択になります。以前までは提供精子を用いて人工授精を行うしかなかったのを、自分の精子で受精が可能となった点では大きな意味がありました。

ただ、顕微授精が体外受精と根本的に違うのは、多数の精子間の競争や選抜を無視して、恣意的に選ばれた精子を用いて受精しているという点です。体外受精や通常の性交による生殖では、数億個の精子の中からたった一つ勝ち残ったものだけが細胞膜の融合を経て受精に成功するわけですが、その段階を完全にスキップしているわけです。

顕微授精(顕微鏡で観察しながら、ひとつの精子を卵子に注入する)

出典:『生殖医療の衝撃』(講談社現代新書),26ページ図1−1

――顕微授精によって生まれてくる子どもに健康上の問題や不利益が生じることはないのでしょうか。

まだはっきりとは分かっていません。そのため、不必要な顕微授精は避けるべきだ、生殖医療による介入は必要最小限にとどめるべきだ、という議論は各国の学会などで行われてきました。医学の世界では、エビデンス・ベースド・メディシン(evidence-based medicine)といって、治療を行うことの利益がデータとしてきちんと証明されている場合のみ用いることが基本原則とされているからです。

幸い、日本では軒並み全て顕微授精を行うような施設がそれほどあるとは思えませんが、中には生殖医療の100%が顕微授精という極端な国・地域もあります。顕微授精の利用率が高い原因としては、治療費の問題が大きいです。中南米諸国や中東諸国など、生殖医療の費用に公的支援がない国々では、医療する側の立場としても患者さんに向かって「(体外受精などを行っても)受精卵が作れませんでした」と説明することは極めて難しいでしょうね。男性側の不妊症のために始まった顕微授精が、「確実に胚を作る」ために拡大して利用されるようになり、その意義が不明確になってしまうことは避けなければいけません。

――数ある生殖医療の手段の中で、日本ではどの治療を受ける方が多いのですか。

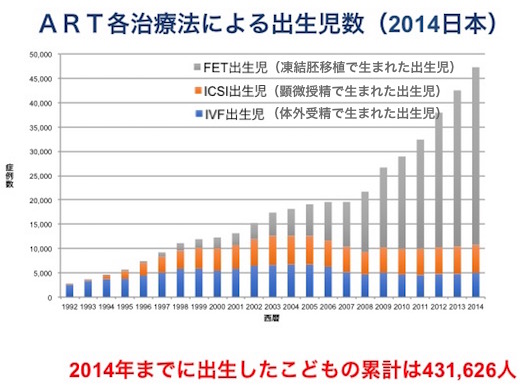

日本で特徴的なのは、とにかく凍結融解胚移植が多いことですね。凍結融解胚移植とは、受精した胚を一旦-196℃の液体窒素タンクで凍結保存し、融解して子宮に移植する技術のことです。この本の帯にも「日本で生まれる子どもの32人に1人」と書かれていますが、最新の数字では27人に1人(2014年)が出生前に凍結保存されていたことになります。

生殖医療により出生した子の数(2014年)

受精胚を凍結する際には、氷の結晶ができて細胞や組織が破壊しないように、急速に凍結・融解することが重要になります。この技術には日本の体外受精領域の研究者たちの開発が大きく貢献しました。今では日本以外の各国においても、凍結融解胚移植が大きな割合を占めるようになりつつあります。

――なぜそれほど普及しているのですか。

凍結することで、胚を子宮に移植するタイミングを自由にコントロールできるからです。これにより、体外受精における双子以上の妊娠(多胎妊娠)の確率を大きく低下させました。というのも、かつては体外受精の成功率を上げるために複数の胚を子宮内に移植する手法が取られており、双子や三つ子、四つ子などの多胎妊娠になることが多かったのです。そうなると、早産未熟児の生まれる可能性が高まるという問題があります。

凍結融解胚移植が生まれてからは、「単胚移植」といって一つの胚だけを移植する手法が、日本やスウェーデン、ベルギーを中心に取られるようになりました。つまり、他の胚を凍結保存しておいて、一つずつ順に子宮に戻していくわけです。去年アメリカでも学会で単胚移植を選択する方針が採用され、世界的に単胚移植を勧める方向に向かってきています。

――『生殖医療の衝撃』の中では、女性が若い時の卵子を凍結保存しておいて、好きなタイミングで移植する「社会的卵子凍結」がスウェーデンで始まっているというお話がありましたね。他にも凍結技術によって、生殖医療にどのような変革が起きているのですか。

時間の制約がなくなるだけでなく、空間を超えた生殖も可能となりました。現在、精子バンク・卵子バンクに集まった配偶子たちは、凍結保存されたまま世界中に送られています。例えば、数多くの提供卵子の収集を行っているスペインのクリニックでは、世界中から不妊症のカップルがやってきます。そこではまず男性の精子を凍結しておいて、卵子ドナーの方から得た卵子と顕微授精を行い、受精胚を作成します。それをまた凍結保存しておくのです。その後、女性が適切な時期に(月経周期などもあるため)スペインまで行って、凍結胚を子宮に移植します。つまり、生殖における一連の過程を、それぞれ時間をずらして行うことができるわけです。自然な妊娠とは全く次元が違います。

精子バンクの同一提供者から生まれた子どもが150人

――精子バンク・卵子バンクは、インターネット上で登録された提供者のプロフィールを見て、出身国や目の色などを自由に選んで購入できるというものですが、このような「商業化」については批判もあるかと思います。

将来ヒトになるべき細胞である精子や卵子が商取引として扱われることに対して抵抗を持つのは自然な反応だとは思います。しかし、それはどこまでいっても「抵抗感」「不快感」として話さざるをえないものです。運動率の高い精子が少ない人には精子を補充する。ないものを代わりのもので補完するということは、当然の選択であるはずです。

養子をとるのはいいけれど、卵子・精子を買うのはいけないのか。それならば対価を払わず、すべてボランティアで行えばいいのか。特に卵子を採取することは、精子を取ることほど簡単ではありません。毎日注射を打って、麻酔を打って針を刺して採取するわけですから、そうした身体的・時間的負担に対する対価は、むしろ払う方が倫理的には望ましいのではないか、という意見の方が多いです。

ただ、それは金額の程度問題に収斂するものかどうかといった課題があります。例えば極端な話、米国の仕組みでは提供者の学歴や人種などによって卵子の値段が異なり、有名なモデルさんの卵子は何百〜何千万で取引されるという報道もありました。値段がどのように決められ、いくら対価が払われるべきなのか、海外ではさまざまな試みが行われています。

やはり完全無償で行うとなると機能しないのです。イギリスの国営精子バンクもついこの間、閉鎖になりました。その中で、唯一成功しているのはデンマークの精子バンクです。デンマークの取り組みがすごいのは、同じ提供者をずっとキープしていることにあります。HIVなど精子を介して感染するウイルスや重大な遺伝子疾患のリスクがないか定期的に検査を行い、変化がなければその精子を使うという「製品管理」がきちんとされています。精子・卵子の取引がアンダーグラウンドに潜ってしまうよりは、しっかりお金をかけて安全性が管理されているべきだと思います。

――本の中で驚いたのは、精子バンクに登録されている一人のドナーから生まれた子どもの数が、150人にも及んでいる事例があるということです。ある女性が、自分と同じ精子提供者から生まれた子どもが他にもいないかとインターネットで調べたところ、これだけ集まったという話ですが……。

精子バンクのホームページには、それぞれのドナーの精子運動率が記載されています。やはり運動率が高い精子は求める人も多いので、そうなってしまうんですね。そのため、提供される人数を制限している国も多く、日本産科婦人科学会も「同じ精子提供者から生まれた子どもは10人まで」と見解を述べています。とは言え、これだけ世界中あちこちに送られていると、生まれた子どもが全部で何人になっているのか追跡していくのも難しいですね。

この話で忘れてはいけないのは、精子提供者を特定できる子どもたちの母親は、ほとんどシングルかレズビアンカップルだということです。男女のカップル間で子どもができず第三者から精子をもらう人は、多くの場合子どもにその事実を教えません。そのため近年では、子どもが自らの出自を知ることを求める動きが強まり、精子提供を非匿名化する動きが各国で広がりつつあります。イギリス、スウェーデンなどでは非匿名にすることを法律で定めました。オーストラリアに至っては、過去に匿名で提供した人もその名前を公表するように義務付けています。

そんな中、デンマークの仕組みはユニークで、提供者も被提供者も、匿名と非匿名が選べるようになっているんです。身を守るためにどういう法律が適切なのかという考え方のもとに、匿名か非匿名かどちらかに決めるのではなく「両方あり」とする道があるんだなと感心しました。

出自を知ることについて、日本では「誰が親なのか」という議論になりがちです。やはり冒頭で述べたように法的な親子関係を確定する仕組みがあれば、一定の枠組みの中できちんと議論することが可能になるはずです。

遺伝子レベルの生殖医療

――本書の中で石原さんは「21世紀の生殖医療は遺伝子領域に踏み込みつつある」とおっしゃっていましたが、たとえばどのような医療があるのでしょうか。

分かりやすいのは、着床前診断と着床前スクリーニングです。着床前診断について、日本では障害者団体が非常に大きく反対をしたため導入が遅れたのですが、その結果、慎重に審議が行われていることはとても良いことだと思っています。長期にわたる検討により、どのような疾患に対して着床前診断を行うことが合理的なのかという問題は、現時点でほぼ解決しました。適用となる疾患はほとんどが流産の原因となる染色体構造異常や、明らかに重篤な病態に限られています。中には「デザイナーズベビーにつながる」という批判もありますが、疾患とは関係のない、知能や身体的特徴などについては当然、対象外となることは言うまでもありません。むしろ実際に遺伝性疾患や習慣流産のような深刻なケースが起きている中で、このような場合において着床前診断を行うことは許容すべきです。

ただ、しばしば混合されがちなのは着床前スクリーニングというもので、こちらについてはまだ有効かどうかという結論が出ていません。着床前スクリーニングは染色体数に問題がないことを確認できた胚のみを移植するという手法で、要するに妊娠率を上げるための検査なんです。流産は減りますが、これだけで必ず妊娠するわけでは決してありません。その事実を医療者は患者さんにきちんと伝え、現時点の技術でどれだけのことが分かるのか、その都度分かりやすく説明していくべきです。

――遺伝子解析の爆発的な技術的進歩により、短時間かつ低コストでのゲノム解析が可能となりつつある中で、生殖医療と遺伝子解析を巡る倫理的問題については今後も議論が続いていくと思います。

実は着床前診断も着床前スクリーニングも、今や方法論としては全ゲノム解析に限りなく近づいています。なぜなら、特定のゲノム配列のみを調べるより、一気に全部を調べる方が必然的に安上がりだからです。将来的には、誰もが簡単に自分の全ゲノム解析情報を知れるようになるかもしれません。

しかし重要なのは、遺伝子解析をすればすべてが分かるわけではないということです。確かに、昨今の技術的進歩により特定の疾患の原因遺伝子が同定されましたが、発見されたのはほんの一部にすぎません。「遺伝子を解読すればその人の知能やあらゆる発病リスクが分かる」という思い込みのもと、根拠に乏しい不安感や忌避感を抱いている方が多いのですが、残念ながら科学はそれほど進歩していないのです。

ただ、今や遺伝子解析は私たちにとって非常に重要で不可避な技術であることは間違いありません。あらゆる遺伝性疾患を理解する上で、遺伝子解析をすることによる利益はものすごく大きいです。あまり知られていませんが、すでにガンなどの治療などにおいて遺伝子解析はさんざん行われています。このことをきちんと知っておく必要があります。

日本で遺伝子というとすぐ、遺伝性の病気の話になるわけですが、そもそも感染症以外はある意味でみんな遺伝性の病気です。遺伝子上に潜在的に持っている病気が発病しているだけなので、それで区別をするという考え方自体が、およそ顔や形で差別しているのと同じレベルの話になってしまいます。

時間の問題で、いずれは糖尿病や高血圧、リウマチ、膠原病関係などのありふれた病気においても、遺伝子解析ぬきに治療方針を決定することはできなくなると予測されます。その中で、遺伝子解析にどのような応用が可能なのか、利益と不利益はどちらが大きいのか、冷静に考えていかなくてはいけません。

(取材日:2016年12月26日)

プロフィール

石原理

1954年東京生まれ。群馬大学医学部卒業。東京大学医学部産婦人科、英国ロンドン大学ハマースミス病院などを経て、埼玉医科大学医学部産科・婦人科教授。学生・医師の教育と生殖医療、生殖医学研究に携わりながら、医療・家族・性のあり方について研究とフィールドワークを行う。また、生殖補助医療監視国際委員会(ICMART)のメンバーとして、生殖医療に関連する国際統計の収集・分析・定期報告に従事している。著書に『生殖革命』(ちくま新書)、『生殖医療と家族のかたち』(平凡社新書)、『講義録産科婦人科学』(メジカルビュー社)、『生殖医療の衝撃』(講談社現代新書)などがあるほか、共著書や論文多数。