2014.06.04

その傷のブルースを見せてくれ――写真家・齋藤陽道のまなざし

今年3月にワタリウム美術館での3カ月半の写真展を終えた写真家・齋藤陽道さんは、あるときから自身の被写体募集ページにある「障害」や「マイノリティ」といった言葉に取り消し線を引いている――その真意とはいったい? 「マイノリティ-マジョリティ」ではない、「その人の傷にまつわるブルース」を見たいと語る齋藤さんのまなざしについて、「心の病」を抱えたひとびとの自己表現について思索した『生きていく絵』の著者・荒井裕樹さんと語り合っていただきました。今回は、荒井さんが手話を使えないため、齋藤さんには筆談で対談に応じてもらいました。(構成/金子昂)

「同じであること」の安心感と息苦しさ

荒井 ワタリウム美術館での個展(注:『宝箱――齋藤陽道写真展』2013年11月30日~2014年3月16日)、お疲れ様でした。大好評でしたね。それから日本写真協会賞新人賞もおめでとうございます。あちこちで「注目の若手写真家」として紹介されていますね。個展の後、仕事や生活で何か変化はありましたか?

齋藤 3カ月半……長かったです。ぼく自身や仕事に変化はないですね。ただそれまでやってきていたことが深まっていったなと思います。

荒井 30歳でワタリウム美術館で個展って、大抜擢だと思いますよ。プレッシャーはありましたか?

齋藤 ねー! なんでできたんでしょうね。ぼくもいまだに不思議です。でも写真を見ていると、そうだね、とも思う。

プレッシャーはもちろんありましたが、「つぶれる~」というような重圧感まではなかったです。短い間でどれだけ写真の声を聴くことができるかが本当にたいへんでした。

荒井 何度か会場にお邪魔しました。来場者は20~30歳代が圧倒的に多かったような気がします。ちなみに、齋藤さんの写真に敏感に反応してくれる人、「染みやすい人」っていうんですかね、それはどんな人たちですか?

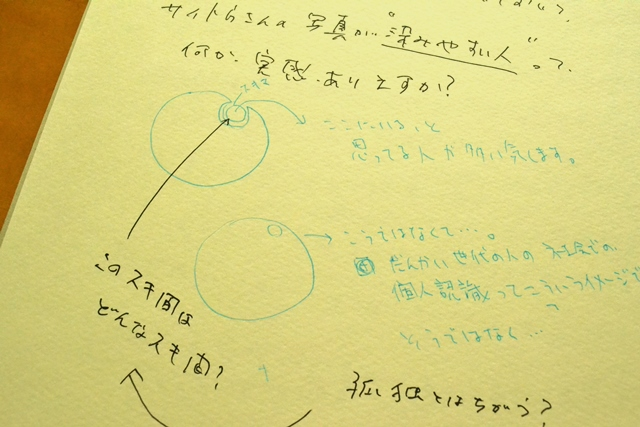

齋藤 円の中には入っていない人…? 絵にすると……

ここにいるって思っている人が多い気がします。

荒井 この隙間はどんな意味ですか? 孤独?

齋藤 孤独は孤独でそれは当たり前のことなのですが、もっとシンプルに「個」です。

荒井 それは「一人」ということ? 必ずしも「独り」じゃなくて?

齋藤 こないだ撮影した人で印象的なことがありました。その人はしばらく病院に入っていたらしくて、記憶がとぎれとぎれであまり覚えていることがないようです。家族の話では前とずいぶん変わったみたいで……。趣味や考え方、顔つきまで全部変わった、と。

その彼女が、「宝箱」に入っているこのまるい写真を何度もページが擦り切れるくらい見ているそうです。そして、なんでかわからないけど本のページ数を足したり引いたり、かけたりわったり、計算している。そのとき「みんなまるなんだよ。まるはみんな繋がっているの。ほんと、そうなのにな。数字のゼロもまるだよ」って言っていたそうです。

でもその言葉は直接聞いたわけではなく、通訳のひとの言葉で、本当のニュアンスまでわからないので、あまり確かなこととして言い切れないのがはがゆいのですが……。この話を聞いたときに、意味するところはやっぱりわからないけれど、でもよくわかるとも思ったんです。個というまるが、そこかしこにいて。それぞれの色はまったく違うんだけど、「まる」という形はほんの少し似ている。ぼくの写真をいいなって思ってくれる人は、その「まる」を知っている人なんだなと、ふと思いました。すごくふわふわな話ですが……。

荒井 同じだけど違う、違うけど同じ……。その微妙な距離感を映し出すのが齋藤さんの写真の特徴かもしれないですね。人間関係のなかで「同じであることの安心感」と「同じでなきゃいけないことの息苦しさ」に敏感で、両方を抱えている人に深く染みたのかな。

ワタリウムでの個展の成功が、今後、齋藤さんにどう影響するかが楽しみです。というのは「齋藤陽道的な写真」というイメージがお客さんの中にもできつつある気がするんですね。齋藤さんは、そういうイメージって嫌ですか?

齋藤 どうしてですか?

荒井 たとえば作家って、文章を読んだだけで誰の作品かわかる人っていますよね。「〇〇的な文章」って個性だと思うけれど、そのような受け取られ方をするのが嫌で、文体や作風を変える人もいたりするんですよ。

齋藤 ぼくのスタイル……(笑)。あんまりよくわからないです。写真たちがまだ窮屈そうにしているので、スタイルが定まったとは思っていないです。もっといろんなかたちで見せられるはずです。でも、いつかどこかでガラッと変えて裏切るのも楽しそうって思うかな。

荒井 ああ、それは楽しそうですね(笑)。

「マイノリティの皮をかぶったマジョリティ」

荒井 ずっと聞きたかったことがあるんです。齋藤さんのホームページにある「被写体募集」の文章が書き換えられていますね? 以前は「身体から精神、性的マイノリティまで含め、障害をもつ撮影被写体を募集しています」と書かれてあって、その後、「身体から精神、性的マイノリティまで含め、障害をもつ」に取消し線が引かれています。「障害」とか「マイノリティ」を前面に出していたのに、それをやめている。なぜ書き換えたんですか?

齋藤 変えたのは……いつだっけな。(スマフォで確認する)2012年8月8日ですね。この質問、よくされるんですけど、本当に大したきっかけもなくてどう答えたらいいんだろう……。とりあえずこのときは、前の文章のままだと、差別の構造と変わらないなあと思っていたので、それはやめようと思ったんです。

荒井 「差別の構造と変わらない」というのは?

齋藤 うーんと、マイノリティの皮をかぶったマジョリティになってしまうことです。ぼく自身は自分のことをマイノリティとか障害者だとかそういうふうに自覚してはいないんですが……。でも、ちょっと周りに聴者が増えて、わーって言葉が一気に飛び交っているときに、ちょっとこう……、黙って待っているときに、「あ、さびしいな」とひんやり冷たい壁がすぐそばにあることを思い出しますね。といっても、こう言っておいてズルいけれど、その壁っていうのは別段そんな重苦しい感じでもないんです。真夏の日の、デパートの床みたいな。裸足でぺたっとするとひんやり冷たいでしょう、それって、違いすぎてうれしいということでもありますよね。そんな感じです。そういった違いやさびしさというのはいつも思っています。当たり前のものとして。

でもあの文章だといかにもマイノリティの特権をふりかざしてしまっている。ちょっと有無を言わせないオラオラ感がありますよね。マイノリティ・障害者という皮をかぶって、おまえらにはないだろう、と刃を突きつける。それはやっぱり、ねじふせたがりやさんの心象です。正義の名を借りた戦争の図式となにも変わらないよなあと。違いやさびしさを認めない言葉。自分の立場を正当化したいための理屈に過ぎない。そうではなく……。ぼくが見たい写真のかたちというのは、障害がどうこうというところではなく、もっとひろく人間に向かいたいと思っていたので……。その出発点には確かに障害という面がありましたけれども。

荒井 以前の文章も読めるように消してありますよね、それはなぜ?

齋藤 ぼくの言葉はちょっと……ちょっとじゃないか、キレイごとすぎると思っているので、せめて変化……ゆらぎを見せなくちゃって思って。

「キレイごと」を引き受ける覚悟

荒井 ワタリウム美術館で対談させてもらったとき(注:荒井裕樹×齋藤陽道 筆談対談「アートがひとを〈癒す〉とき」2014年1月25日)、「齋藤さんの写真の欠点はなんですか?」という質問をしたら、後日メールで「キレイごとすぎる」と送ってくれましたよね。実はぼくも似たような引け目を抱えていて、齋藤さんの言葉がすごく響きました。齋藤さんは具体的に、自分の写真のどのへんが「キレイごと」だと思いますか?

齋藤 ぼく自身が相手と接しているとき、なにも知っていないのにこんないいように撮っていいのかという恥ずかしさがあります。「わかっていない」ということをどこかに差し置いたまま、ただ楽しいだけの写真を撮っているという想いがあります。それでいいのか、といつも思う……。

でも、なにかを暴いたり、みせつけるのではなくて、その人のふつうさを見たいとも思っていた。報道やドキュメント的な写真は、ぼくとしては、もう、見飽きている。ふつうの生活を過ごすための覚悟を、特別なものとして撮るのではなくて、「とほうもないふつうさ」として撮りたかった。純粋に、だれもが見たことのない写真を見たいと思ったそのときに、ふつうさを追求した写真こそが見たことのないものになるな、と直感したんです。

荒井 齋藤さんが言う「ふつう」って、すごく深いんですよね。今日はその深みを何とか言葉にしてみたいな……。

齋藤 ふと思ったのですが、作家や写真家という言葉があるなら、ゆらぎつつも自分の道を哲学して生きる人はみんな「人間家」ですよねー。障害者とかマイノリティと言ってしまうと、ほんとうに語弊があるんだけども、自分の身体や心と向き合っている人には「人間家」と言っていいくらいのみなぎる魅力を感じます。そして、障害はたまたまその人の一部でしかないんだなと思わせられる。そういう人にたくさん会いたいと思いますねえ。

荒井さんは、どのあたりが「キレイごと」だと考えているんですか?

荒井 「研究者」という立場にいるのであれば、客観的で大局的な視点を持ってないといけないのに、どうしても「人」に目が行ってしまうところですかね。学生の頃から病気や障害に関わる差別の問題について考えてきたんですけど、社会の構造を分析したり、問題の所在を指摘したりするよりも、その渦中に生きる「人」のことばかり考えてしまいます。

でも、「言葉」が響いたり届いたりする対象というのは「社会」じゃなくて、あくまで「人」だと思うんです。ぼくはどうしても「社会を変える言葉」というのが具体的にイメージできなくて、「“その人”に響く言葉」について考えることからしかはじめられない。これは「キレイごと」と言われようが変えられないし、変えようがない。「“その人”に響く言葉」を考えることが「キレイごと」なのであれば、ぼくは腹をくくって「キレイごと」を言い続けなきゃいけない。

齋藤 なんだか似ていますね。

荒井 そうですね。

齋藤 でも、写真を撮るときに、言葉でのやりとりを超えていると思えることも確かにあります。ぼくにとっては「キレイごと」であっても、ぼくが撮ったとは思えないほどに、写真自体がすごいパワーをもって生まれてしまったときには、そのときは「キレイごと」を引き受けないとなと思います。

荒井 写真自体がすごいパワーを持っている。

齋藤 うん、ぼく個人を超えて、どこかに飛んで行けると思えるもの。

わが身を引き受けてひらけた「まなざしの声」

荒井 世の中に作家ってたくさんいるんですけど「他の人も書いているから、私は書かなくていいか」とはならないですよね。やっぱり自分にしか書けないものがあると信じているから、みんな書き続けるんだと思うんです。そう考えると、齋藤さんだけが撮れるものって何だと思いますか?

齋藤 「障害も個性」とかそういうつまんない風に誤解されやすいので、こう言うのは、ちょっと怖いけど、やっぱり「わが身をひきうける」ってところから作家性ははじまると思っています。

荒井 「わが身を引き受ける」というのは齋藤さんの? それとも被写体の?

齋藤 「作家」という人みんながやっていること、かな。

ぼくの場合は「きこえ」を引き受ける必要がありました。音声社会の中で、きこえないということは、ほとんどの人とダイレクトな生のやりとりができないということです。筆談もメールもスカイプも、やっぱり間接的だと思います。気軽なケンカがしにくいから。

15歳のときにろう学校に入学して初めて手話に出会いました。それから5年間、手話が自分の頭に馴染んできた20歳のときに、ほとんど呪縛されていた音声言語から解放されたと思えた。このとき、聞こえない、もとい、“わからないことの最中”にいることを引き受けようと思ったんです。

音声社会の中ではやっぱりぼくは取り残されている感じがどうしてもぬぐえません。世代的に、手書きの手紙、ダイヤル式電話からプッシュホン、FAX、ポケベル、ショートメール携帯電話、……そうしてパソコン、スカイプ、スマフォ。情報革命の恩恵を受けてきています。また情報保障の道を切り開いてきた、ろうの先人たちがいるということも分かります。でも、ぼくにとっては、文字の言葉を伝える手段がひろがっていくたびに、いざという生な対面のときに、どうしようもない溝となって離れていくものも感じています。書き言葉に頼りすぎていると、その乖離が著しくなっていくなと思っていて……こわい。そうではなくて、もっとぼくの心身から生まれた、ぼくだけの言葉を見つけたいと思っていたんです。そこから「まなざしの声」という感覚がひらけたし、他にもたくさん気付いたものがあります。ぼくにしか撮れないものはない。でも、ある。なんだろう。んー。さしあたり「まなざしの声」という感覚はぼくのものだなと思えます。

「わからない」にどれだけ長く座っていられるか

荒井 その「まなざしの声」って、具体的にはどんなイメージ?

齋藤 赤ちゃんとか、動物とか言葉をもたないものと……向かい合っている時、ぼくの場合「泣き声」「鳴き声」の聞き分けもできないから、まさしく見つめ合ったときのそのときぐらいしか接点がないはずなのですが、それでも時折ふと、「うん……」とうなずいて、何かをせずにはいられないような衝動を残すことがあるんですよね。そのときの気持ちの揺れ動きというのはとてつもない。こんなにも小さなものいわぬものなのに……と思う。言葉じゃないもので、衝動を誘発させる雄弁な何かがやっぱりある。同時に、「あ、ぼくは彼らを侮っていた」と反省もさせられる。

あと、ぼくの写真って基本的に、真正面からの「日の丸構図」なんです。これってダサいんだって。誰でも撮れる手軽な構図だから。そういう意味で、ぼくにしか撮れないっていうものはないと思っています。でも、いろんな幅広い存在のまなざしを感知するということを何よりも優先しているので、その真ん中においた構図で撮っています。構図にこだわっていると、声っていうのはすぐに消えてしまうから。

あと日の丸構図をつづけていることにはさらに大事な理由があるけれど、これはもっと写真が溜まってこないと見えてこないものなので、いつかですね。5年後かな……。50年後かな……。

荒井 「まなざしの声」を確信したきっかけってなんですか?

齋藤 赤ちゃんの写真を撮ったあとに、犬を撮って。そのあと確かおじさんと、カマキリを続けて撮ったことがあって……。接しているとき、どの存在もぼくには同じくらいの強度を持って迫ってくるんです。違いがわからないくらいに。そもそも違いがなかったと思えるくらいに。そのとき「あれ? なんだろう? こんなに見た目や受けとった言葉の数も質も違うのに、なんで同じように感じるんだろう?」と考えたことが始まりです。

荒井 「まなざしの声」を感じる対象と感じない対象の違いって何ですかね? 齋藤さんの耳が聞こえなくても、それでも何らかの形で齋藤さんと繋がろうとするかしないか、という点ですかね?

齋藤 繋がることを求めているかどうかはわからないです。カマキリからしたらぼくは敵ですもんね! でもそういう敵対心も含めて、個と個として向かい合うとき、かな。

荒井 「個と個として向かい合う」って、きっと齋藤さんのなかの大切なテーマなんでしょうね。齋藤さんはいつも「境界線」を超えたいと言っていて、写真集『宝箱』(ぴあ社、2013年)にも、誰が引いたかもわからないような「境界線」を越えて出会いたい、という趣旨の文章を書いていましたね。齋藤さんのいう「境界線」って、ともすると「障害がある人/ない人」「耳が聞こえる人/聞こえない人」と受け止められてしまう気がするんですけど、そんなに単純なものじゃなさそうですね。齋藤さんの言う「境界線」って、どんなイメージですか?

齋藤 「境界線」というのは言い換えると、言葉に直して「これでわかった」と思考停止することです。だから、わからないということにどれだけ長く座っていられるかということを思います。

そうして言葉以外のもので何かを知ることができたら、と思う。写真を通すことで、自分が持っていた言葉や概念を越えて「あ、わかる」と思える何かが現れることがある。言葉じゃないなにかがある……。こういうときに、やっぱり写真は、ぼくが操ってできるものじゃないなと感じます。

はかなさと、ゆるぎなさ

荒井 以前、齋藤さんが「すべてのものがたいらにたつ境地を撮りたい」って言っていたのが、とても鮮明に記憶に残っています。これって「障害があってもなくても、人はみんな同じ」という安易な意味合いではないと思うんですね。

齋藤 ぼくは最初の写真集の『感動』(赤々舎、2011年)、その前身となった『同類』(「写真新世紀東京展2010」優秀賞)、つまり写真を始めた当初から「すべてのものがたいらにたつ境地」をみていました。

「平等」「平和」「たいら」。そんなものありえないとぼく自身が強く強く実感しているけど、そんな自分を超えて「あ……」と思えるものが見たいんです。しょぼい自分を消し飛ばしてくれるほどのものが見えたとき、なにかが変わってくる。少なくとも自分は変わってゆく。

荒井 「たいら」なんてありえない、と思ってしまう自分を超えるものかぁ…………。うん……いま話をうかがっていて、ポートレイト「絶対」シリーズのことを思い出していました。

「絶対」シリーズって、「絶対」っていうすごく強い言葉をタイトルにしているわりには、何か特別な物事、特別な人、特別なイベントが映っているわけではない。でも、不思議とそれが特別に見える。そんな瞬間を捉えてる。

「特別」って2つの種類があると思うんですね。「みんなのなかの特別」と「わたしのなかの特別」と。前者だと、たとえば100人くらいの人がいたとして、そのなかで「1番頭がいい」とか「1番かっこいい」とか、他と比べて突出している状態を意味してる。後者だと「大切な時間」とか「大事にしたい人」とか、自分のなかのかけがえのないもののことを意味してる。それは誰のものが1番かなんて順位づけできない性質のものです。

人って全員が全員、前者の意味での「特別」になれるわけじゃない。でも、後者の意味での「特別」はみんな持っているし、全員が全員「特別」な存在です。それで、その「特別」を限界まで突き詰めていったものが「絶対」なんだろうと思うんです。

「ぼくらは一人ひとりがかけがえのない存在で、二度と繰り返せない“いま”という大事な瞬間を生きている!」というのは、言葉にするのは簡単だけれど、でも「じゃあ、それを実感させてください」とか「目に見える形で描き出してください」というのは、はっきり言って不可能に近い。でも、それに挑戦するのが文学やアートなんだと思います。

ぼくらが生きている時間の圧倒的大部分は、生きることの意味なんて考えないような、平凡で何気ない日常ですよね。そんな日常のなかで、かけがえのない存在が、かけがえのない瞬間を生きているという奇跡みたいなことが、とても「ふつう」にそこで起こっているということ。齋藤さんは、その欠片や破片みたいなものを見せてくれている。

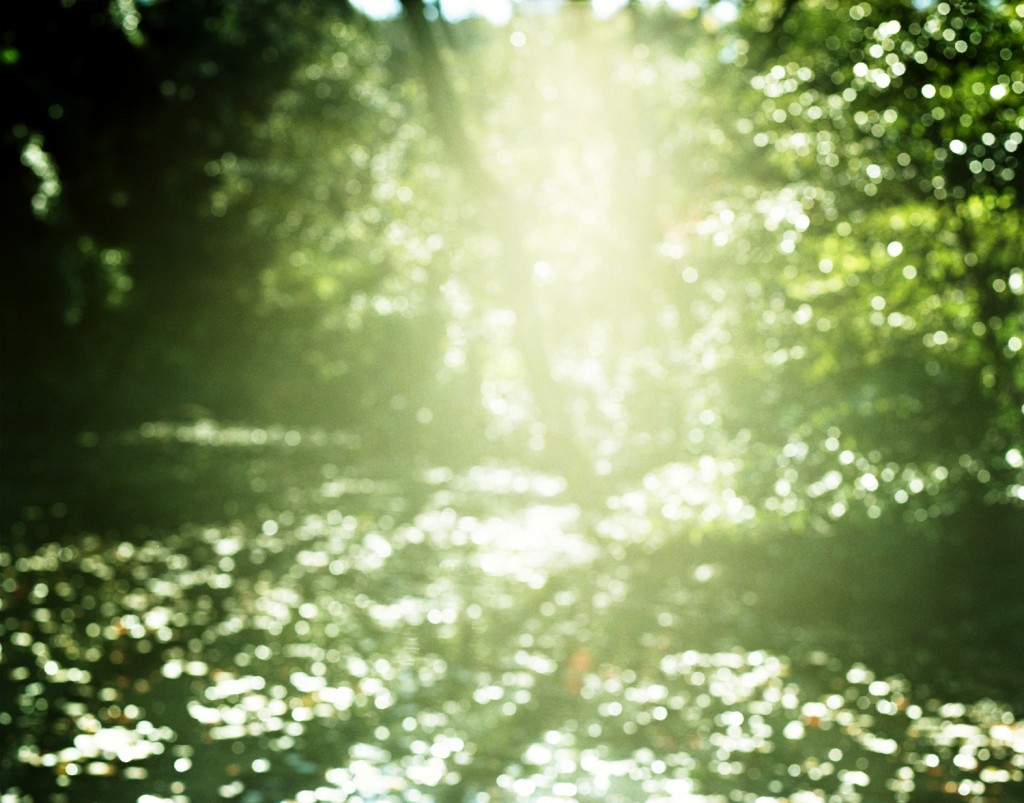

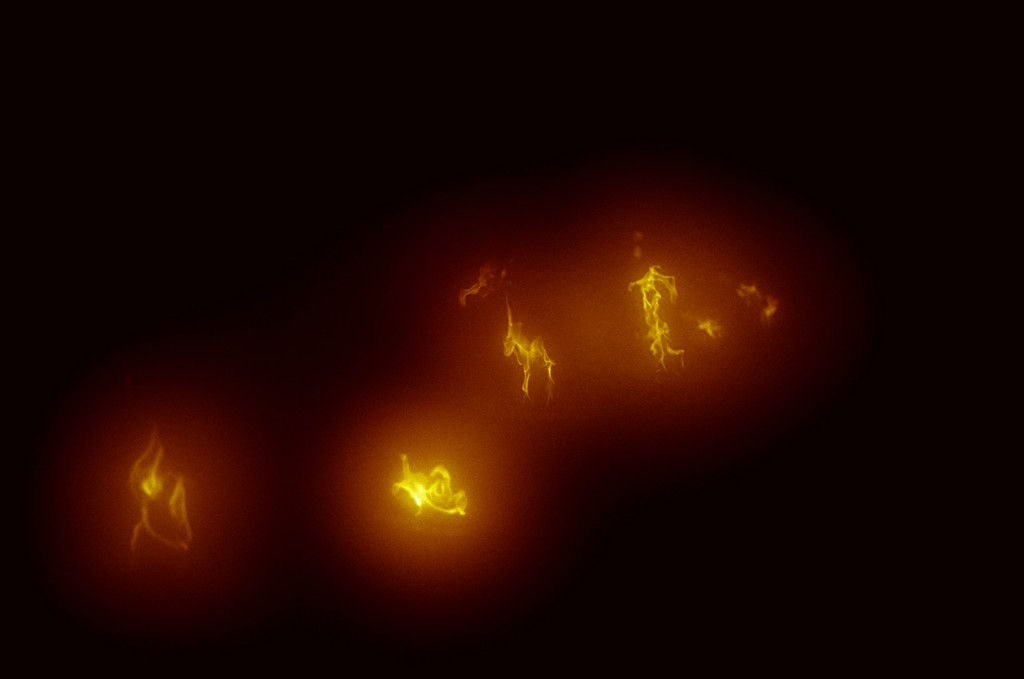

齋藤 なーんて、うれしい言葉……。この「絶対」の撮り方に至ったのは、最初、偶然でした。ともだちを逆光で撮ったとき、ぺかーんと、うそみたいにきれいな円のフレアがでたんです。これも写真の教科書とかだと、おやめなさいって書いてある。フードつけなさいって。でもぼくフードよく無くすから好きじゃない……。それはおいといて、なんでダメなのかがよくわからなかったんです。ほんとうに。こんなにもきれいな丸がでたがっているのならそれを生かしたいと思った。フレアという悪手を、ひっくりかえして、ほんとうに生きるものにしてやる、と思っていた。今思うと、フレアに自分を重ねていたような気がしないでもないです。

撮るとき、逆光なのでやっぱりとてもまぶしいです。太陽を直視するということだから目が痛い。ファインダーはびかびか乱反射する。ほとんど、見えない。そのとき視覚はあてにならなくなってくる。それでも、MF(マニュアルフォーカス)で、ピントを合わせる。あんまりあんまり見えない。でもでも。見る。

基本的にスナップなので、被写体のその動きと、刻々沈みゆく太陽の動きと、ぶわぶわと精霊のように飛びかうフレア。その3者を同時に収めるようにして見ている。それぞれがうまくリンクするのは、ほんとうに一瞬だけ。

ひとたび動かしたら壊れてしまいそうなバランスの中で見えたもの。とてもはかない。その、はかなさを追求していって見えたこれは、逆に、揺るぎないものだなって思えたんです。細い一瞬だからすべてがあるって思える。その裏表がくっついている一体感に気づいた時は……うれしくなりましたね。

「わかる」と「わからない」の間

荒井 齋藤さんのカメラってフィルムですよね? フィルムだとデジカメと違って失敗の確率も高いだろうし、コストもかかって大変だと思います。

齋藤 はい、フィルム高いですねえ。いやんなります。仕事でフィルムを使えることもあんまりないし。とんでもない写真をどんどん撮るから、フィルムのスポンサーにだれかなっておくれと思う。荒井さん1本からお願いします(笑)。

荒井 それで「齋藤陽道のスポンサー」を名乗れるならよろこんで(笑) そういえば以前、「フィルムは失敗するから良いんです」って言っていましたね。それが面白かったです。ちなみに、齋藤さんのなかで失敗と成功の違いってなんですか?

齋藤 うーん。失敗か……。綺麗に……小奇麗に撮れすぎたら失敗だなって思うときがあるくらい。

ああ、失敗写真で印象的なことがありました。「感動」の裏表紙の写真は失敗といえるものでした。あれは自分の意図で撮ったものではないんです。カメラに慣れていないときに、間違えて押して撮れたもの。ネガをみて、「あーあ、フィルム無駄にしちゃった。90円とんじゃった!」って思った。でもなにかの予感があってすておけないまま、しばらく置いておいたのですが、日にちがたって、ふと調整したとき急にあの色が表れて「うわあ」って思った。世界がひらけたんです。自分を越えてやってきた写真です。しょぼい自分を打ち壊して、なおかつ昇華してくれる写真は、失敗の中にありますね。「絶対」のフレアも同じ直感から得ました。

荒井 「写真のしもべ」みたいですね。カメラマンって写真を完璧にコントロールできる人ってイメージがあったけど、齋藤さんは随分違いますね。

齋藤 ぼくは写真をコントロールして撮っているという意識がなかなかもてません……。もしあったら自信もって営業しまくっていて、もっと仕事があると思う(笑)。

荒井 そっか(笑)。ちなみに、齋藤さんが写真を撮るときに一番大切にしている要素ってなんですか?

齋藤 「あそび」ですね。「ゆらぎ」かも。

荒井 ゆらぎ?

齋藤 「わかる」と「わからない」の間を揺れながら撮る緊張感かな。

「わかった」と思って撮った写真はないんです。かといって、「わからない」と思っていたらずっと撮れるわけもなくて。わからないけれどわかった!という時に撮っている写真が多いんですね。

ちなみにぼくは眼の欲望と、頭の欲望は別々のものと思っています。まず衝動として「眼が喜ぶ」ものに向けて撮っています。次に「頭はわからない」というものをセレクトしますね。頭はわからないほうが喜ぶというへんなやつだから。眼はわかりやすければわかりやすいほど喜ぶ……。その、眼と頭、わかるとわからないのあいだを揺れながら撮ることを意識しています。

善意のなれのはての亡霊

荒井 あと「感動」という言葉について聞きたかった。なぜ写真集のタイトルが「感動」なんですか?

齋藤 ぼくも謎だらけです、いまだに。最初は『同類』でいきたいと考えていたのですが、3.11のあとに、小賢しいなって思う様になりました。3月11日の地震が起きたときは、写真集『感動』刊行にむけて家で写真のプリントをしていたんです。震災を経て、そこから誰しもが抱えているもの、それでも動こうとする力の源となるものってなんだろうなと考えたことが「感動」というタイトルを決めた手がかりになりました。

さっきのお話にもありましたが、マイノリティの皮をかぶったマジョリティのスタンスで「同類」と言ってしまうのは違うだろうという懸念はもともと持っていました。もっとふつうにそこらでみんなが感じているものがいいなと。アートをやる、じゃなく、写真をやるでもなく、たまたまそのときに使っていた写真という方法で、いろいろなことがあっても次へつないでいくちから……生きのびるためのちからの源を知りたくなったんです。

マイノリティの皮をかぶったマジョリティ……これ長いですね。略するとなんだろう、マイ皮マジかな。マイ皮マジ……。ふふふ……。えーと、マイ皮マジの言動というのは、敵対するものをとにかく黙らせるためのものだと思っています。

荒井 マイ皮マジ……(笑)。

齋藤 「被害者の気持ちを考えろ」というような、一見非の打ち所がなくて、でもその実、その人がどういうふうに感じたのかがわからない言動ってありますよね。匿名的な、対話の始まらない意見。「障害があるのに、すごい」もおんなじ類ですね。

障害に関する事柄が一般的に論じられるとき、そういうマイ皮マジの意見が本当に多いなと思う。ぼくはそれをずっと意識しています。このマイ皮マジの気持ちはやっぱりぼく自身にも同じようにあって、そこがまたむつかしい。明らかな敵がいるわけではなく、誠意や善意、熱意のなれのはての亡霊のようなものにたちむかうには、やっぱり自分自身の足下を、自分の源を見つめなおすことが必要だと思ったんです。

ぼくが写真を撮ろうとする気持ちの底にあるものはなんだろう? 生きのびようとする気持ちを諦めさせないものってなんだろう? そのふたつが絡まりあっていたんです。このことをずっと考えていて、ぽろんと落ちてきたのが「感動」だった。「感動」という言葉は、本当は胸に潜めておく言葉で、外に出すものでもないよなとも思うのですが、でも、でも、いまここでこの言葉を打ち立てていって、そうして洗い直さないとどうしようもないとも思った。だから、そうしました。

「感動」ってタイトルについてはよく聞かれていて、その都度、そのときに感じていることを言っているから内容がバラバラで、自分でも困っているんです。面白いなとも思う。「感動」というわけのわからない強いエネルギーを信じなおしたいという願いもこめて、未来のいつかの何かにむけて投げたものなので…まだわからないことがたくさんです。

荒井 齋藤さんって、常に自分のことを主語にして語ってくれますよね。そこが面白いんですけど、それ以上に「きちんと話し合っている手ごたえ」が感じられて嬉しいです。それで、いま話してくれた「感動」なんですけど、その衝動を意識したきっかけって何かあったんですか?

齋藤 ぼくの場合、高校で手話にであって「おはよう」というあいさつが普通に言える、伝わるということに毎日魂が震えるくらいうれしかったんですね。これでまだもうちょっと生きのびられる、とほんとに思った。その生きのびられる、という気持ちの底にあるかたちにふさわしい言葉というのは……感動だな、と。誰かに押し付けられた「感動」でもなく、自分自身の心身から出てきたものを「感動」と位置づけることができたらそれはかなり心強いなと。

だからこそ、それくらい強い言葉だから、見極める能力も同時に必要だなあとも思った。うそっぱちの借り物の感動という言葉と、自分自身の生きのびる力の感動をごっちゃにしてしまうと、やはり多勢に無勢で、数多く使われているほうにイメージを押しつけられてしまいますね。そこに勝ち目はないとぼくは思っています。そうして、自分の感動が見えづらくなってしまう……。その循環から逃れるには自分にとっての感動を一度ちゃんと見極められるようにならないと……と、自分がそう思ったので、このタイトルは徹底して自分のためのものです。

荒井 先日、フォトジャーナリストの佐藤慧さんと安田菜津紀さんと鼎談させてもらったんですけど(注:「3.11後の「表現すること」の戸惑い 荒井裕樹×佐藤慧×安田菜津紀」)、それを読んでくれた現代アーティストの椛田ちひろさんが「写真家は描くべき世界が自分の外にあるんですね」という感想を送ってくれて、とてもハッとさせられました。いま齋藤さんの話を聞きながら、そのことを思い出していました。

自分が生きのびられたのはなぜか。自分を生きのびさせたものは何か。わが身の底から湧き上がってきた衝動の源泉を探し求めて、齋藤さんは「自分の外」の世界を撮り続けている。そこがすごく面白い。齋藤さんには慣れない筆談で負担をかけていると思いますけど、こうして言葉を積み重ねていくと、齋藤さん特有の言葉の表現「絶対」「感動」「せかい探し」というのも、全然意味はわからないけど、たどり着きたい世界のイメージは「わかってしまう」ような気がするから不思議です(笑)。

「痛み」の世界を押し広げること

荒井 ぼくは精神科病院のなかのアトリエで絵を描いている人たちの手伝いをさせてもらっているんですけど、そのアトリエが展示会をやると、時々「“心を病む人たちのアート”なんていう説明は不要なんじゃないか」という感想が寄せられるんですね。「アートはアートなのであって、作者の障害のあるなしは関係ない」っていう意見なんだと思うんですけど、ぼくは、それもちょっと違う気がしていて……。ちなみに、齋藤さんは「耳の聞こえない写真家」として紹介されることについて、どう思っていますか?

齋藤 自分の身体を引き受けた上でうまれたもののはずなのに、障害者という冠をかぶせられると途端にいびつになりますね。そこに「感動」を加えられるともう酷いありさまという例をたくさんみてきたので、耳のことをいちいち紹介されることにためらいはあります。でも、それは……うーん。

荒井 以前『生きていく絵――アートが人を〈癒す〉とき』(亜紀書房)という本を書いたんですけど、そのなかでは、紹介させてもらった人たちのことを「精神障害者」とは書かなかったんです。あくまで「心を病む人」と書きました。というのは、アトリエの人たちが日常的に「病む」と言っていたからなんです。

「精神障害(者)」というのは、医療者や福祉関係者たちが治療や支援を行うために外からつけるもの。「外からつけられること(=分類されること)」と「自分のうちから名乗ること(=自称すること)」は、基本的に違うことだと思います。

アートって、もっと単純に自己表現って、自分のうちから名乗ることだから、そこにある誇りやこだわりや思い入れを大切にしないといけない。これは別に観る人に強制するわけじゃなくて、そこからこんな表現が生まれたって事実は伝えたいと思うんです。

似たような問題で、障害のある人を撮ると「障害(者)をネタにしていいのか?」っていう反応が返ってくることもあるんじゃないかと思うんですけど、齋藤さんの場合はどうですか?

齋藤 直接言葉でいわれたことはないです。

荒井 障害を持つ人をアートなり文学なりで取り上げると、よくある反応なんです。特に目立った障害のない人が取りあげたりすると。ぼくも同業の研究者から「障害当事者でない荒井がどうして障害者の文学をやるんだ」ってよく言われてきました。

「障害を持つ人の悩みや苦しみは、同じ障害の当事者にしかわからない」という意見ってありますよね。歴史的にそういう意見が出てこざるを得なかった事情もあります。障害を持っている人って、専門家(医療者)や親(保護者)にずっと自分の意見を代弁されて、本人が置き去りにされてきた。だから自分のことは自分で決めたい。「当事者」という言葉の背後には、そういった歴史的な事情がある。

「当事者性」を重んじることは大切だけど、でも、行き過ぎるのも問題だと思うんです。というのは、「障害を持った人は障害の問題を語って当然(語るべき)」とか、「障害をもった学生だったら障害のことを学んで当然(学ぶべき)」とか、過度な押し付けをしてしまいかねないですから。

「当事者」という言葉や考え方が出てきた歴史的な経緯を知ることは必要だし、「当事者」が自分について語ることができる権利や環境は守らなければいけない。それを踏まえた上で、それでも「障害のあるなし」は「描きたい世界」や「知りたい世界」を選ぶのに、そんなに大きな要素じゃないというのが個人的な意見です。「そこにある痛み」「そこにある大変さ」「そこにある生きにくさ」というのは、それを見つけた人で、いろんな環境や条件が整ってそれを書くことができる人が書くしかない。

それは「出会い」や「縁」であって、当事者性はその確率をあげるだろうし、「出会い」や「縁」を引き寄せる思い入れが増すことも事実だろうけれど、でも、それがなければ書いてはならないという絶対の条件ではないと思う。

もちろん、「痛み」を抱えた本人が書けたらそれに越したことはない。でも、たとえ本人が書けたとしても、それをまた別の角度から他の人が書いて、「痛み」の世界を押し広げることにも、きっと意味はある。さっきの「境界線」をこえて出会えるか、という話と似ていますね。

傷にまつわるブルースを見せてくれ

齋藤 当事者しか語ってはいけないって意見は暴力的ですよね。マイ皮マジの典型的な例だ。ホームページの文面の話にもつながるのですが、「マイノリティ」「障害者」と言ってしまうと、そこで当事者有利の差別が始まってしまっている。それは違うと思っていた。みんなキズはあるはずだし、その傷からの痛みを拡大していけば、必ずどこかでほんのすこしは触れ合う部分もあると思います。

だからといって傷の舐め合いをするような関係がいい、というわけでもなく……。セラピーをするわけでもないし……。うーん。その傷にまつわるブルースを見せてくれ、という受け止め方があってもいいんじゃないかなあと。ブルースを歌える人と、そうじゃない人はやっぱりいますね。歌える人っていうのは、覚悟がある人。今、ぼくは歌える人にこそ会いたいと思う。念のためにいっておくけれど、音楽じゃないですよ。声でもないです。言葉でもない。佇まいとして、ブルースを歌っている人。そういう人って、やっぱり、かっこいい。

そういう思いもあってホームページも「みんな何かしらの断片でしかない」という文面になりました。

荒井 「傷にまつわるブルース」かあ……。

いま、お話伺っていて思ったんですけど、「傷ついていることにさえ気づかない傷」っていうのもあるんです。ものすごく深い傷って、「痛い」とさえ感じられなかったり、「痛いと感じさせない力」が加わっていたりするんです。いじめとか差別とか虐待とか、自尊心の根幹に食い入るような傷って、そういったことがあります。

それと「傷ついた自分」を認めたくない、ということもあります。「傷つく」というのは「弱さ」の表れで、「弱い」ことは「いけないこと」だと思い込んでしまう。でも、人って「弱い」から傷つくんじゃなくて、「傷つけられた」から傷つくんです。

難しいのは、第三者の立場から「あなた自分じゃ気づいてないかもしれないけど、本当は傷ついてますよ!」って言うのが、どこまでできるのかという点です。時には言葉をつくして「傷」に気付かせることも必要なのかもしれない。でもやっぱり、最終的には本人が「自分は傷ついている」と受けとめることが大切なんだと思います。

齋藤さんが言う「ブルース」って、自分が傷ついていることを自覚していて、その傷を抱えながら生きている人の存在感っていう感じですかね。それは決して傷を見せびらかすのではなく、自分の一部として引き受けている、といったイメージかな。

「傷ついていることにさえ気づかない傷」って、もしかしたら、そういった「ブルース」に触れることで、自然なかたちで気づくことができるのかもしれないですね。医療とか福祉とか介護の現場を見ていると、どんなに技術が高度化しても、どんなにマニュアルやプログラムが合理化されても、「人には人の体温でしか温められないものがある」って思うことがあるんです。同じように、「他人の傷に触れることで、はじめて気づける自分の傷」っていうのもあるのかもしれません。

自分の傷を見つめることや、傷ついた自分を認めることって、それなりに勇気が必要なんだと思うんです。でも、そんな「ブルース」に触れることで勇気づけられるのかもしれません。

「ただそこにいるだけ」

荒井 最後に齋藤さんにリクエスト。ワタリウムでの対談の時、齋藤さんは『生きていく絵』のタイトルが「ダサいところが良い」と言ってくれて、それがとても嬉しかったんです(笑)。手短でいいので感想を聞かせてください。

齋藤 ドキュメンタリーでもアート論でもなくて……出されたものを「その人が生きのびる術」として紹介してくれているというのが読んでいて伝わってくるので、こちらまでなんだか嬉しくなってきます。

言葉にしてくれた人たちはもっと嬉しいんじゃないかなあと思う。一般的には障害者の作品を、社会の抑圧に押しつぶされた正常の産物として作品を見る。だから「可哀想」とか「よくやっている」という感想が出るんだと思う。

でも「生きていく絵」の文章は、押し寄せる社会の抑圧に対してバランスをとるための、正常な狂気の産物として作品を見てくれていることがわかる。それが嬉しい。また、これは表現することの根源に横たわっていることだな、と気付かされて、つい、自分がもっている傷と照らしあわせてしまう。そうして、やさしく侵食される。これが、嬉しいなと思う。

荒井 「やさしく浸食」かぁ……嬉しいです。そのうち齋藤さんについても書かせてほしいです。いいですか?

齋藤 もっと写真が出たら!

荒井 あはは(笑)。じゃあ最後に、齋藤さんの写真の「いいところ」を教えてください。

齋藤 ただそこにいるだけ。

荒井 なんか、齋藤さんらしいです(笑)。

(※最後に、お互いのことを撮っていただきました。)

プロフィール

齋藤陽道

1983年、東京都生まれ。写真家。都立石神井ろう学校卒業。

荒井裕樹

2009年、東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員を経て、現在は二松学舎大学文学部専任講師。東京精神科病院協会「心のアート展」実行委員会特別委員。専門は障害者文化論。著書『障害と文学』(現代書館)、『隔離の文学』(書肆アルス)、『生きていく絵』(亜紀書房)。