2012.08.22

中国人の愛国心と「国家」と「家」の伝統的な概念

8月15日、香港人活動家らが尖閣諸島に上陸したことをきっかけに、再び緊張がたかまった日中間の領土問題だが、19日に今度は日本の地方議員ら10人が尖閣諸島に上陸したことが、中国国民の反日感情を極度に刺激することになった。赤い横断幕、ひっくり返される日本車、打ち破られた日本のラーメン店のガラス、こうした破壊行為に及んでいるのは、都市の労働者階級とみられる20~30代の若者が中心だ。

日本ではこうした反日デモについて、中国国内のさまざまな矛盾や不平等をその背景にみいだし「不満のはけ口」と理解するむきがある。しかし、人々が日常的に抱える鬱屈した感情だけが、かくも激しい憎悪感情をひきおこす要因だといえるのだろうか。

19日、私の中国人の知人が、日本人の尖閣諸島上陸の報道に憤慨して微博で「悪くおもわないでね、でも、今回の日本人のやり方は許せない!」と怒りのメッセージを送ってきた。広州在住の彼女は30代半ば、国営系の貿易会社で管理職として働き、マンションも車ももっている。世間の勝ち組側にいて、貧富の格差や機会の不平等といった社会問題とは無縁な人だ。領土問題に接して愛国感情を刺激されるのは、出稼ぎ労働者や、大学を卒業しても理想の仕事に就けない若者といった、経済発展の陰で割を食っている人たちだけではないのだ。

愛国主義教育から反日へ

なぜこれほどまでに中国人の「反日」や「愛国」の感情は刺激されやすいのだろうか。表面的な要因としては、江沢民政権時代の愛国主義教育の影響が根強いことは否定できない。1994年から実施された愛国主義教育は学校での歴史教育だけでなく、映画やドラマ、テレビのドキュメンタリー番組、学術研究や博物館と、さまざまな領域で全面的に展開された。

北京の郊外にある「中国人民抗日戦争記念館」の入り口のホールには、歴代指導者の題辞が掲げられているが、江沢民のものは「愛国主義の旗を高く掲げ、中華民族の精神を発揚し、祖国を振興しよう」と書かれている。胡錦濤は「歴史を胸に刻み、未来に向かおう」というメッセージであるのとくらべると、いかに江沢民政権下では「愛国」と「民族精神の発揚」に重点がおかれたのか、ということがしのばれる。

ちなみに、愛国主義教育とはそもそも、「愛国」感情の醸成がねらいであり、日本の中国侵略の歴史を糾弾することを目的としていたわけではない。本来は共産党による執政の正当性を強調するイデオロギー宣伝だ。それがしだいに、侵略者としての日本を強調することへと単純化されていった。なぜ、愛国主義教育が反日へと傾斜していったのだろうか。そこには、中国の官僚政治の構造的な特徴が影響していたのかもしれない。

少し脱線するが、中国の地方都市に行くと、江沢民が地方視察に訪れた際に揮毫した文字が掲げられているのをよく目にする。もちろん、愛国主義教育基地に指定されている中国各地の観光地や博物館の入り口に掲げられた文字も、江沢民によるものであるところが多い。

これは憶測にすぎないが、愛国主義教育が「反日」へと単純化されていったのには、国家指導者としての権威性とカリスマ性が乏しかったとされる江沢民の性向と、経済発展の勢いがたかまるなか、中央から注目されたい地方の指導者の思惑が影響していたのかもしれない。

つまり、「愛国」の発揚という目的を達するためには、日本軍による同胞に対する虐殺や拷問といったモチーフで、人々の感情をより刺激するのが最も手近な手法だ。みずらが掲げる「愛国主義」の方針を、大々的に地方で実践されることを喜んだ江沢民と、そうすることで中央の好印象を得たい地方の指導者。そうした中国の中央‐地方の官僚制度の属人的な思惑も、残虐な「日本鬼子」のイメージは地方でさらに増幅させていくのに一役買ったのではないかと思われる。

ともあれ、愛国主義教育とその反日への傾斜は、その時代に多感な時期を過ごした現在の30~20代の世代に、根深い嫌日感情を植え付けることになったのである。

「国家」は「家」を拡大したもの

それはさておき、中国人の「愛国」感情の深層の構造についても踏み込んで考えてみたい。そのてがかりとなるのは「家国同構」という、中国人の「家」についての概念だ。社会心理学が専門の南京大学の翟学偉教授によれば、中国人にとって「国家」とは「家」を拡大したものであり、国家指導者は一番大きな「家」の家長だという。

結論から先にいえば、領土問題のみならず、さまざまな対外的な脅威は、自分の「家」、すなわちみずからに降りかかったものと同一視されやすく、われわれの「家」をまもるための「愛国」のかけ声に人々が賛同し、一致行動しやすいのだ、ということである。

では、そもそも中国における「家」とは個人にとってどのような位置づけなのだろうか。古来より中央集権権力と官僚制度のもとで、中国では地方の門閥や豪族が力をつけるに至らず、中央でも外戚の政治干渉は世卿世禄制によってこれをさまたげられ、科挙試験制度によって地方の優秀な人材は中央に吸収されていくことになった。

地方の権力の空白は、家族単位の小農経済を発達させた。生産活動は家族、あるいは複数の家族を包括する宗族によっておこなわれるので、家族や一族の結束が重視される。このため、ルールよりも「情」を優先したり、一族間での経済的援助や社会的機会便宜をはかりあう、といった中国的な価値行動はこうした家族単位の生産活動がルーツになっているのである。

理想的な治世の道を説いた孔子は「四海の内皆兄弟なり」と語っている。これはたんにグローバルな博愛を提唱しているのではなく、政治において人々の価値行動をマクロな範囲に適応させようという意図が込められている。今日でも「僕たちはみんな一家、その名前は中国、兄弟姉妹がたくさんいて、景色も素晴らしい」という歌詞ではじまる子供向のよく知られた唱歌があるが、子供たちはこれを小さいころから歌っている。

また、地震や洪水が発生したとき、人民解放軍が災害救助にあたる様子がニュースで積極的に伝えられるのは、人々がそれをわれわれの「家」や「家族」を守る姿ととらえ、強い共感を呼び起こす効果が高いからだ。中国では「国」とは「家」を拡大したものなのである。

ここでもうひとつ重要なことは、「国家」と「家」の中間に位置し、媒介する「組織」の不在だ。「中国人は組織をつくることができるのか」というテーマは、中国の学術界でもさまざまな議論がなされているが、翟学偉教授は、「組織」という概念は西洋のものであって、中国にあるのは「組織」ではなく「家」の延長線上のものなのだと主張する。中国では「国家」と「家」の中間に行政機関や学校、工場や企業といった「単位」がある。

目標を設定し、制度を設け、分業をおこなうという点では「単位」も「組織」的ではあるが、中国では「単位」は食住のほか、教育サービス、娯楽サービスなども包括的に提供する、いわば、大きな「家」である。農村からの出稼ぎ労働者が、都市で仕事を探すとき、「包吃包住」(宿舎と食事つき)かどうかも重要なポイントだ。これはつまり、単に福利厚生がよいという意味だけでなく、職場に「家」的に面倒をみてもらいたいという依存心もそこに見え隠れしている。

政権交代を前におきた尖閣諸島問題

さて、先日、中国の20都市以上で発生した反日デモは、北京や上海といった大都市よりも、深圳や杭州、成都といった中小規模都市の方が規模も大きくより過激であった。この違いは、「家国同構」の意識をより強くもった人が多いか、少ないかの違いではないかと思う。大都市では都市化がすすむなかで、企業、社会活動団体、趣味のサークルといった、人々にとって「家」とは別の集団の生活領域が広がってきている。それが洗練された「組織」であるかないかはまた別の議論になるが、ともかく「国家」と「家」の中間の活動空間をもつことによって、公的なことと私的なことをクールに分けて考える人が増えているのではないだろうか。

とはいえ、先に紹介した私の広州在住の「勝ち組」女性の場合、経済的、時間的な余裕を十分楽しめる生活を送っているが、福利厚生が手厚い国営系の会社で働いているということもあり、どこかまだ「家国同構」の意識がのこっているのだろう。人々の価値観に根付いた伝統的な「家」の概念はそうとう根強いのだ。

最後に、見逃してはならない重要なポイントがある。こうした中国的な「家」を拡大した「国家」の概念とは、私たち外国人が思う「中国」よりも抽象的で大きな概念であるということだ。われわれがみている中国とは、パンダとか中華料理、歴史といった身近な文化的なイメージを除いては、往々にして中華人民共和国と中国共産党にすぎない。

中国国内の隅々まで党による管理が浸透し、対外的に発信される情報もまた党によってコントロールされている状況では、当然そうなってしまうのも無理もない。他方、中国の人々がイメージする「国家」とは、まさに「家」の拡大版の「国家」であり、自分たちの大共同体という概念である。そのため「愛国無罪」のスローガンの下では、法律を無視した破壊行動でさえも許されるのだ。

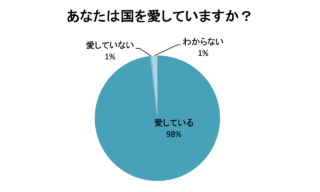

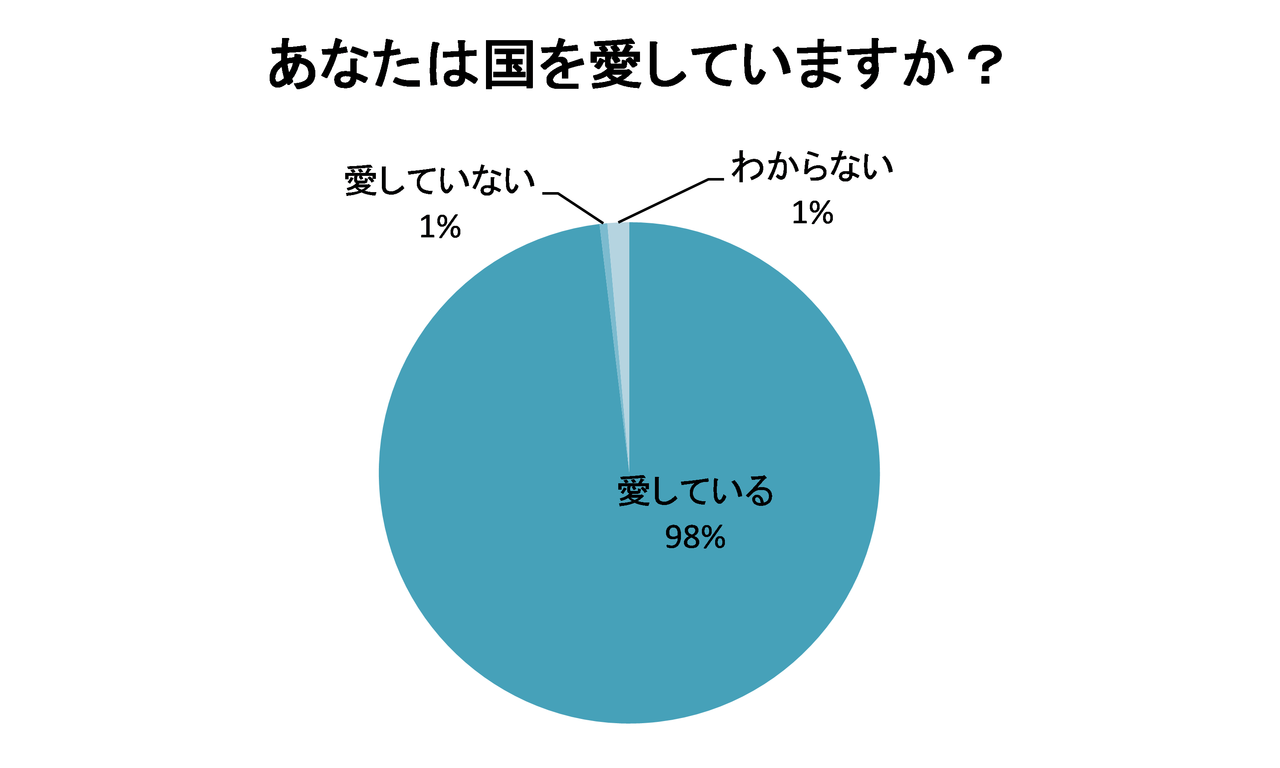

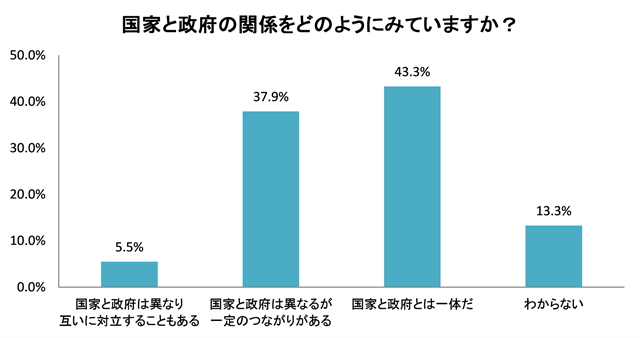

『環球時報』が今年5月に、全国7都市のおよそ1300人を対象に行った「愛国」に関するアンケート調査では、98%の人が「自分は国を愛している」と回答している。「愛国」は社会規範というよりもむしろ道徳として広く人々の心のなかに根付いている。一方で、「国家と政府の関係をどのようにみていますか?」という質問については、国家と政府を完全に一体とみなす人と、みなしていない人の割合が、ほぼ半々になっている。

中国ではまもなくおこなわれる最高指導者の政権交代を前に、社会の安定の維持が最重要視されている。領土問題をきっかけに刺激された愛国心が日本への抗議よりさらにエスカレートすることへの警戒心はとても強いだろう。日本への抗議行動は、われわれの「家」を守るための運動であると同時に、「国家」をあらためて強く意識させるきっかけにもなる。反日のスローガンが、腐敗糾弾の声に変わるのもこのためだ。このタイミングで起きた、今回の尖閣諸島をめぐる一連の出来事について、為政者の側には苦々しく思っている人も少なからずいるのではないだろうか。

参考文献

翟学偉「関係与権力:従共同体到国家之路」『社会科学研究』 2011年第1期

「調査顕示:九成六受訪者支持弘揚げ愛国主義」『環球時報』 2012年5月29日

プロフィール

西本紫乃

1972 年広島県生。中国系、日系航空会社勤務などを経て、2007年~2010年外務省専門調査員として在中国日本国大使館に在籍。現在は広島大学大学院社会科学研究科博士後期課程在籍中。専門は中国メディア事情、日中異文化コミュニケーション。著書に『モノ言う中国人』(集英社新書)。