2022.07.22

「個人化」するロシアの権威主義体制――政治体制から読み解くウクライナ侵攻

はじめに

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、その合理性の低さも相まって世界に衝撃を与えた。そのため、侵攻の狙いを読み解くことを目的として、プーチン大統領の「世界観」に関する研究や【注1】、精神分析が展開されている【注2】。これらの多くは、プーチンがウクライナ侵攻を「独断」で実施できることを前提としている。実際に、ウクライナ侵攻をプーチン個人の責任とし、ロシア国民のそれとは分離して考える論調も多い。

しかし、各国の統治のルールの総体を分析する政治体制論に基づけば、権威主義体制を採る国(いわゆる独裁国家)であっても、独裁者がフリーハンドで政策決定ができるとは限らない。権威主義体制においても独裁者は自らの権力基盤に依拠した政治が求められるためだ。つまり、独裁者といえども、その多くは意思決定に一定の制約を受けているのである。

以上を踏まえ、本小論では、改めて現在のロシアの政治体制を理論に位置付けて考察してみたい。そうすることにより、ロシアの統治構造の特性から、ウクライナ侵攻がなぜ為政者の独断に基づく「プーチンの戦争」と呼ばれるのかを検討する。理論を参照することの利点は、過去に同じような政治体制を採った事例との比較を通じて、プーチン体制の対外政策を相対化できる点にある。さらに政治体制論の関連研究領域には体制変動が含まれるがゆえに、現在関心が集まるプーチン体制崩壊の可能性も(部分的にではあるが)検討することができる。

そのため、以下では、権威主義体制の概念を確認したうえで、他事例を参照しながら①ロシアの政治体制を定義し、②政治体制論から見て、なぜプーチンはウクライナ侵攻を選択した(選択することができた)のか、③プーチン政権が崩壊するとすればどのような方法によるだろうか、という三点を検討する。

1.権威主義体制の下位類型と「個人化」

権威主義体制には主に統治主体の視点から、ソ連のように特定の政党による独裁が行われる支配政党型、ミャンマーやタイのように軍が統治を行う軍事支配型、そして、北朝鮮のように独裁者個人に権力が集中し、独裁者の判断が「街で唯一のゲーム」となる個人支配型の三つの下位類型がある。支配政党型と軍事支配型は、それぞれ政党と軍という組織が権力基盤となるがゆえに、権威主義であってもそこには合議が見られることとなる。すなわち、両型の権威主義体制に分類される独裁者は、その意思決定に所属組織からの制約を受けるのである。他方、個人支配型では、独裁者が恩顧主義(パトロン・クライアント関係)を駆使して作り上げた側近集団が権力基盤となるため、独裁者の意思決定に対する裁量が拡大し、その決定は独裁者に過度に依存することとなる。ゆえに、個人支配型の権威主義体制の動向に対する予測可能性は、他の権威主義体制と比べて低くなる。

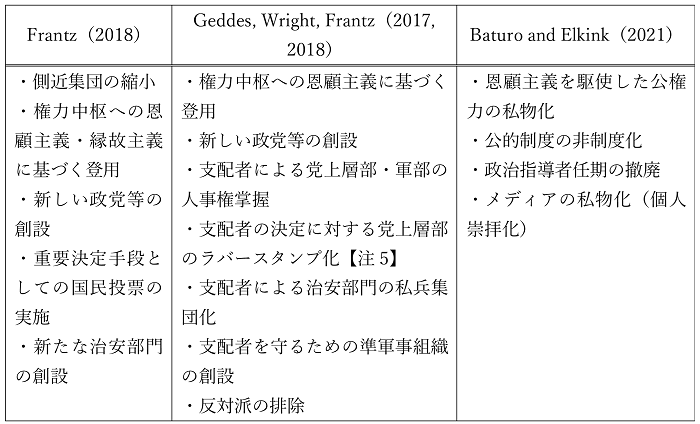

このような個人支配への接近、すなわち独裁者への権力集中は、他の類型の権威主義体制を採っていたとしても起きうる現象であり、これを「個人化(personalization)」という【注3】。「個人化」がいかにして起きるかは理論化の途上にあるが、主な兆候をまとめると表のとおりである【注4】。

様々な指標が提示されているが、これらの共通点を抽出すると、①統治における恩顧主義(および縁故主義)の存在、②新しい政党や治安部門の創設などによる従来の制度の破壊、③政治指導者任期の延長ないし無制限化【注6】が挙げられる【注7】。これらが「個人化」の結果として生じたのか、「個人化」の原因なのかは不明瞭であるものの、上記のような兆候が見られた場合は「個人化」が進んでいると判定することができよう。

「個人化」を分析するうえで、特に重要な概念は恩顧主義である。なぜなら、恩顧主義の結果として、親体制派が熱烈に体制を支持し、反対派が排除され、恩顧主義が自己強化されるからである。すなわち、恩顧主義は個人支配型の鍵概念なのである【注8】。公的制度の非制度化や政治指導者任期の撤廃、独裁者の個人崇拝も恩顧主義の過程の中で生じると考えられる。その結果、公権力が私物化され、独裁者による恣意的な意思決定が可能となるのである。

では、なぜ独裁者は「個人化」するのだろうか。それは、一般に、不安定な体制を安定化させるためである。すなわち、自身に権力を集中させることで、自身が権力の座から追いやられることを防ぎ、体制の不安定化を乗り切ろうとするのである。

そもそも、民主主義のように競争的な選挙によって国民からの信任を得ていないがゆえに、常時反対派による脅威にさらされる権威主義体制では、政権維持のための手法が民主主義とは異なる。もちろん政策のパフォーマンスを高めることによって支持を集めようとすることも行われるものの【注9】、それよりも反対派を暴力や活動の禁止などによって排除する「抑圧」、支持者の離反を防ぎつつ、支持者層を拡大するための「懐柔」、個人崇拝などを進めることによって権威主義的な統治の正統性を人々に認識させる「正統化(legitimation)」の三つが重視される【注10】。これらは、上述した「個人化」の兆候とも重なり合うがゆえに、その強化が「個人化」をより促進させる。いわば個人支配型の権威主義体制とは権威主義化が進んだ政治体制であるとも言い換えることができる。

現在のロシアにおける諸政策のほとんどがプーチン個人の意思で決定され、ウクライナ侵攻を「プーチンの戦争」と呼ぶことができるのであれば、ロシアでは現在「個人化」が進み、個人支配が確立しているはずである。これらを明らかにするために、次節ではプーチン体制の構造を読み解いてみよう。

2.プーチン・ロシアの政治体制

ソ連崩壊後のロシアでは、市場経済の導入とそれに伴う国営企業の民営化によって、それまで支配政党型の権威主義体制を構築してきたソ連共産党による統治の否定が行われた。しかし、民営化は現在でもロシア経済を牛耳る新興財閥「オリガルヒ」を生むこととなった。このときの大統領であるエリツィンは、オリガルヒを含む「家族」と呼ばれる側近集団に支えられながら権力を維持した。

エリツィンの健康状態が悪化すると、その後を継いだのがFSB(ロシア連邦保安庁)長官を務めていたプーチンであった。プーチンがエリツィンの後継者となったのは、エリツィンを支えた「家族」にとって、当時無名で忠誠心に厚いプーチンは御しやすい対象として見られていたからであった【注11】。このような選出のされ方はルーマニアのチャウシェスクに見られるように、個人支配型の独裁者の登場として珍しいことではでない。独裁者と呼ばれるようになる政治指導者の多くは、最初から「独裁者の顔」をしていたわけではないのである。

しかし、1999年8月に首相代行に就任したプーチンは、同時期に発生したモスクワでのアパート爆破事件を口実とし、独立問題を抱えていたチェチェンに侵攻してナショナリズムに訴え、権力基盤を整えていく。その結果、同年12月に行われた下院選挙では、共産党が24%、プーチンを支持する「統一ロシア」は23%を獲得した。数字の上では「統一ロシア」は第二党であったが、チェチェンなどへの対応を経て共産党も準与党化していた【注12】。議会においてプーチンを支える基盤が誕生しつつあったのである。

その後、プーチンは2000年5月の大統領選挙で当選したが、53%の得票率からも明らかなとおり、その権力はいまだ不確かであった。さらに当時のロシアでは経済停滞に加え、民主化に伴う汚職が蔓延していた。加えて、NATOの東方拡大など、国家の威信も低下の一途にあった。

こうした事態を克服するため、プーチンはこれまで権力を握ってきたオリガルヒや「家族」を権力の座から追放し、汚職対策を実施することで国民からの支持獲得に努めた。また、彼は過去に勤務したKGB(ソ連国家保安委員会)などの「シロビキ(治安機関関係者)」や、故郷サンクトペテルブルクから自身の側近を抜擢して権力基盤の強化を行った。さらに、メディアに対しては反対的な勢力に対する統制を強める一方で、自身の政治的権威を高めるプロパガンダを進めていった。例えば、プーチンが直接国民の質問に答える「プーチン・ホットライン」は毎年全国で放送され、国民に寄り添う姿勢を演出している。地方に対しては、全国を8つに分ける連邦管区制を導入し、大統領による地方への垂直的な行政統制を強化した【注13】。いわば、プーチンは反対派を放逐しつつも、恩顧主義を駆使し、就任時における国家の危機を権力集中によって乗り越えようとしたのであった【注14】。2003年の選挙において与党「統一ロシア」が圧勝したことを受けて、翌2004年の大統領選挙ではプーチンが71.9%の票を得て当選した。これはプーチンへの権力集中の帰結であった。

ここまでに見られたプーチンの統治手法は、フィリピンのマルコス(父)体制(1965-1986)で見られた「開発独裁」に近いものである。当時のマルコス政権も、テロ活動に従事する国内共産主義者の一掃と経済格差の解消を訴えて戒厳令を公布し、自身に権力を集中させた。過去に「個人化」された事例と同様に、権威主義的な手法によるプーチンへの権力集中は、次第に「個人化」を加速させ、国家の危機を乗り越えるためのみならず、権威主義体制維持の自己目的化へとつながっていく。

二期目に入ったプーチンは2000年代から旧ソ連諸国で生じた「カラー革命」において若者が民主化運動を担ったことから、「ナーシ」と呼ばれる青年組織を設立し、若者の愛国主義を涵養した。加えて、大祖国戦争(独ソ戦)での勝利とそれを成し遂げたスターリンの強権的な統治手法を称賛し、自身の「正統性」を高めた【注15】。さらに、テロ対策を大義名分として知事を選挙制から大統領からの任命制とし、地方への影響力を拡大した【注16】。加えて、2007年の選挙までに阻止条項が5%から7%に引き上げられたことによって反対勢力の当選が困難となり、現在では、プーチンを支持する「統一ロシア」と体制内野党のみが参加する事実上の覇権政党型の政党システムがとられている。他方、プーチンは2005年にロシア連邦市民会議を設立し、活動家に政治行政に参加する権利を保障した。このような取り組みは、反対派を公的な枠組みのなかに取り込むことによる一種のガス抜き(「懐柔」)の手段として考えられる【注17】。

自身に権力を集中させることで国民の所得を2.5倍に成長させ【注18】、社会福祉政策を充実させることによって体制の安定化に努めたプーチンであったが、2008年には憲法上の制約からサンクトペテルブルク時代からの側近であるメドベージェフに大統領職を譲り、自身は首相職に就いた。しかし、いわゆるこの「タンデム」期においても、大統領任期が4年から6年に延長されるなど、後に再登板するプーチンの「個人化」への下地が着々と整えられた。

2012年、63.6%の票を得て大統領に返り咲いたプーチンであったが、2010年代からは原油価格が停滞したことで、石油頼みの経済政策に限界が見え始めていた。2011年には下院選挙での不正が発覚し、大規模な反プーチンの抗議運動も発生していた。さらに、2010年から2012年にかけて中東・北アフリカ地域では「アラブの春」が発生し、民主化運動の波がロシアに波及する可能性もあった。これに対し、プーチンは外国エージェント法を成立させ、外国から資金を得るNGOを規制した【注19】。しかし、2014年にはウクライナで親ロのヤヌコーヴィッチ大統領が失脚した「マイダン革命」が発生し、体制はメドベージェフに権力の座を譲った時よりも不安定化の様相を呈していた。

こうした不安定な状況を乗り切るため、プーチンは2014年にクリミア併合を断行し、国民のナショナリズムに訴えた。さらに、2016年にはロシア連邦国家親衛軍庁を設立し、これまで内務省の管轄であった治安関連部隊を大統領直轄とし、同庁長官に側近を配置して大規模な民主化運動が発生することに備えて自身の身を守っている【注20】。しかし、クリミア併合は、ロシア国民から熱狂的な支持を受け、プーチンの支持率は20ポイント以上も上昇したものの、西側諸国による制裁を誘発するという大きな代償を伴った。

2018年から4期目に突入したプーチン政権は、継続する経済停滞による支持率低下に直面した。さらに、北極海航路が表出し始めていることに影響を受け、中国との関係も難しくなっていた。こうした事態に至って、プーチンは2019年には外国エージェントの対象を、外国メディアを報道する個人にまで拡大するとともに、インターネット上の言論弾圧を実施して「抑圧」を高めた。さらに、2020年には憲法改正の国民投票を行い、大統領任期を延長して、恩顧主義の固定化を図った。この憲法改正では、大統領の中央・地方双方への体系的な執行権力が整備された【注21】。ウクライナ侵攻後には、これまで認められてきた独立系メディアを締め出して反対派への「抑圧」をさらに高めて自身の権力維持に努めている。

以上のように、プーチンは漸進的に自身に権力を集中してきた。前節で確認した①恩顧主義を駆使した側近の登用、②新しい治安部門の設立、③政治指導者任期の延長が見られるロシアでは明白に「個人化」が進んでいるといえよう【注22】。

以下では、「個人化」された権威主義体制(個人支配型)はどのような対外政策をとり、どのように崩壊する可能性があるのか見てみよう。

3.「個人化」の視点から見るプーチンの対外政策

「個人化」された政治体制は、他の類型と比して世界平和を毀損するような政策を採る傾向にある。これは、独裁者が「個人化」を進めるために反対派を放逐するため、独裁者の周りがイエスマンばかりとなる結果、独裁者の耳に都合の悪い情報が入りにくくなるからである。そのため、独裁者は戦争に対しても勝利の可能性と、勝利によって得られる配当を高く見積もる。加えて、個人支配型は、独裁者個人が体制維持の根源であるため、政権運営が行き詰まっても、権力交代がスムーズに行われず、他の類型と比して権力交代には暴力が伴うことが多くなる【注23】。その結果、権力喪失を悲劇と認識する独裁者は、他の権威主義体制と比べて敗戦によるリスクを低く見積もる。さらに、仮に敗戦したとしても、国民に対する説明責任を果たす必要性が低いがゆえに、個人支配型は他の権威主義体制と比べて強硬な対外政策に訴えやすくなるのである【注24】。

例えば、個人支配型であったフセイン大統領時代のイラクによるクウェート侵攻は、まさにそのような経緯で行われた。以上を考慮すれば、2008年のジョージア戦争や、2014年のクリミア併合、そして2022年のウクライナへの侵攻と強硬な対外政策を採ってきたロシアの意思決定は、「個人化」の帰結であるということもできよう。その意味で、ウクライナ侵攻は「プーチンの戦争」と呼んでも差し支えないだろう【注25】。

しかし、逆の見方も可能である。体制の維持が至上命題である権威主義体制では、対外政策もそのために利用される傾向にある。すなわち、権威主義体制の「正統性」確保の手段として対外政策が利用される可能性も否定できないのである。そのため、独裁者の「暴走」にも見えるジョージア、クリミア、ウクライナへの強硬な対外政策はプーチンによる「正統性」確保の一手段であったとも言えるのである。前述の通り、ジョージア戦争もクリミア併合も国民のナショナリズムの高揚につながった。ウクライナ侵攻後もプーチンの支持率が上昇しているとされていることを考慮すれば、「個人化」した国家が対外政策を利用し、それが「個人化」を一層強化しているともいえるのである。

4.プーチン体制崩壊の可能性?

他方で、昨今ではプーチン政権は末期なのではないかという説や、ロシアの政治体制が内側から崩壊することによってウクライナ侵攻が終結することを期待する声もある【注26】。では、プーチン体制はいかにして崩壊すると考えられるのだろうか。

権威主義体制が敗戦などを除いて国内から瓦解する場合、それは政治エリートによるクーデタなどによって生じるのが最も一般的である【注27】。これは、政治経済の不安定化などといった体制の危機に直面した際、「正統性」が低下した政治体制を政治エリートが見捨てることによって起こる。個人支配型の場合では、特に独裁者の健康・高齢問題が体制の危機に直結する。それに伴う後継者問題は、独裁者が構築してきたパトロン・クライアント関係を変化させる可能性があるからである【注28】。それゆえに、独裁者の高齢化は政治エリートが次のパトロンを誰にするかを巡って争うきっかけとなる。フィリピンのマルコスやインドネシアのスハルト、パラグアイのストロエスネル体制も、独裁者の高齢化に伴う後継者問題から生じた政治エリートの離反が体制崩壊につながった。最近では、プーチンが癌を患っているとの説や【注29】、エリートの間でクーデタが計画されているとの説も出回っている【注30】。いずれも真相は明らかではないが、これらは70代に迫るプーチンの高齢化によって体制が内側から揺らいでいる可能性を示唆するものである。

また、個人支配型の場合、パトロン・クライアント関係の構築によって独裁者は体制を安定化させるため、独裁者には絶え間ない「懐柔」の提供が求められる。そのため、経済停滞や、制裁に伴う資源の減少は体制を不安定化させる【注31】。ゆえに、ロシアに対する制裁が体制の危機を促進する可能性はある。ただし、ロシアには潤沢な天然資源があり、それを持たない国と比べると制裁の効果は限定的に留まるだろう。さらに、プーチン体制と一蓮托生であるオリガルヒへの制裁は、プーチンの「懐柔」のための資源を縮小させても、彼らがプーチンに停戦を呼び掛けたり、プーチンを追い落とそうとしたりする可能性はあまり高くなさそうだ【注32】。

また、個人支配型の権威主義体制は政治エリートの離反が起きにくく、「上から」の圧力に強い傾向にある。なぜなら、同型は支配政党型や軍事支配型とは異なり、側近が恩顧主義によって登用されているため、体制を守ろうとする傾向にあるからである【注33】。ゆえに、体制内からのクーデタは他の体制と比して起きにくく、体制変動は社会勢力の手によって「下から」、市民社会の声によって起きる傾向が高い【注34】。実際、2000年代以降は、アラブの春がSNSを通じて広がったように、「下から」の体制崩壊が増加している。ここにプーチンが近隣諸国で発生した民主化革命を恐れ、人々を結び付けるインターネットを規制する理由がある。

しかし、市民がインターネット規制をかいくぐって抗議行動を拡大させたとしても、市民単独で革命を成就させることは難しい。過去の個人支配の体制崩壊を見ると、多くの場合、それを察知した軍や政党といった政治エリートとの連携が求められた。その意味で、デジタル技術の革新が国際的なロシア批判を拡大し、国内外の反プーチンの声を察知した政治エリートが市民の側に立ってプーチンを追い落とす可能性はある【注35】。その核となるのはプーチン政権において冷や飯を喰わされている者であろう。事実、過去の個人支配の事例でも、独裁者が築くパトロン・クライアント関係による「懐柔」に与れなかった者が独裁者追放の主翼を担った【注36】。

さらに、より細かく見れば、民主主義が拡大した冷戦後では選挙による体制崩壊のパターンが最も多いとされているがゆえに、一度民主主義を経験したロシアにおいて、選挙によってプーチン体制が終焉を迎える可能性もある。しかし、不正な選挙が行われているとされる現在のロシアにおいて、選挙によるプーチン政権の打倒が可能かは注視を要する【注37】。なお、どのような形でプーチン政権が終焉を迎えても、そのことは必ずしもロシアの民主化を意味するわけではない。

おわりに

本論考では、政治体制論に基づいて昨今のロシアの政治体制を考察した。その結果、ロシアでは明白な「個人化」傾向がみられることが確認できた。ゆえに、現在のロシアではプーチン(とその周辺の取り巻き)のみの判断で各種政策が決定されていることがうかがえる。したがって、近時のプーチン個人に焦点を当てた研究は、学術的見地からして理にかなっているといえよう。冒頭の問題意識に関心を戻せば、ロシアのウクライナ侵攻は文字通り「プーチンの戦争」と呼べることとなる。現在のロシアの対外行動における予測可能性は過去と比べて大きく減少しているのであり、ゆえに、ロシアの動向を読み解く上ではプーチンの世界観や精神分析に関する専門家による優れた研究への依存度は一層高まっていると考えられる。

現在、健康問題もささやかれるプーチンが(国内要因によって)権力を失うパターンは、経済停滞などによって体制の「正統性」が損なわれ、社会勢力が立ち上がるか、後継者問題を巡ってエリート間での対立が生じるかに依存する。現存する権威主義体制の内政をつぶさに分析することは難しいが、これらの動向分析もまた重要であろう。特に、プーチンを頂点としたパトロン・クライアント関係のネットワーク形態を捉えることは、今後のロシアの行く末を占ううえで不可欠である。

世界では、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、中国による台湾侵攻を懸念する声も上がっている【注38】。事実、同じように権威主義体制の「個人化」が進む中国が「中国の夢」を実現するために台湾侵攻を進める可能性は否定できない。

民主主義対権威主義が叫ばれる現代において「個人化」が進む国家は増加する傾向にある。この事実は、非合理な戦争が他地域でも発生する可能性が高くなりつつあることを示している。これは、すなわち、国際関係論の主要な理論が前提としてきた合理的意思決定論による対外政策の分析力が低下する時代に突入していることをも意味しよう。

【注1】溝口修平「ロシアによる非合理的な軍事侵攻とプーチンの『世界観』」『シノドス』2022年5月2日。

【注2】Magnus Linden and George Wilkes, “Putin: The Psychology Behind His Destructive Leadership – and How Best to Tackle It according to Science,” The Conversation, March 23, 2022.

【注3】個人支配を政治体制とみるか、一時の現象としてみるかについてはいまだ論争中である。最近では、個人支配ないし個人化をどの政治体制にもみられる現象として捉えるのが主流になっている。

【注4】Erica Frantz, Authoritarianism: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, 2018, pp. 49-53; Alexander Baturo and Johan Elkink, The New Kremlinology: Understanding Regime Personalization in Russia, Oxford University Press, 2021; Barbara Geddes, Joseph Wright, and Erica Frantz, “A Measure of Personalism in Dictatorships,” October 9, 2017; How Dictatorships Work, Cambridge University Press, 2018.なお、表作成においては各論者の重なる二つの主張を一つにまとめるなどしている。

【注5】ラバースタンプとは、当該組織が為政者の意向を形式的に審議し、追認するためだけとなっている状況を指す。

【注6】これは、任期の延長や撤廃が、政治指導者による恩顧主義の固定化につながるからである。詳細は、Alexander Baturo, Democracy, Dictatorship, and Term Limits, The University of Michigan Press, 2014.

【注7】バトゥロとエルキンクが指標とする「メディアの私物化(個人崇拝化)」は、恩顧主義によって行われることが一般的であるため、広い意味で恩顧主義の一種であると考えられる。そのため、本稿では①「統治における恩顧主義(および縁故主義)の存在」に統合した。なお、厳密に言えば「メディアの私物化(個人崇拝化)」は、メディアに対する恩顧主義と、それに伴うプロパガンダなどによる社会に対する「正統化」のプロセスが混在していると考えられ、本来は分けて考えるべきであろう。

【注8】大澤傑『独裁が揺らぐとき―個人支配体制の比較政治』ミネルヴァ書房、2020年。

【注9】政策パフォーマンスの向上も「正統性」獲得の一つの方法である。

【注10】Johannes Gerschewski, “The Three Pillars of Stability: Legitimation, Repression, and Co-optation in Autocratic Regimes,” Democratization, Vol. 20, Issue. 1, 2013, pp. 13–38.

【注11】朝日新聞国際報道部『プーチンの実像―孤高の「皇帝」の知られざる真実』朝日新聞出版、2019年。

【注12】下斗米伸夫『新危機の20年―プーチン政治史』朝日新聞出版、2020年、61-62頁。

【注13】同上、91頁。

【注14】小泉悠は国家の危機に際してプーチンが自身を「戒厳令司令官」として規定したのではないかと主張する。小泉悠『ロシア点描―まちかどから見るプーチン帝国の素顔』PHP研究所、2022年、170-172頁。

【注15】西山美久『ロシアの愛国主義―プーチンが進める国民統合』法政大学出版局、2018年。

【注16】下斗米前掲書、118頁。

【注17】関連する研究として、例えば、Jennifer Gandhi, Political Institutions under Dictatorship, Cambridge University Press, 2008; Milan Svolik, The Politics of Authoritarian Rule, Cambridge University Press, 2012.など。

【注18】下斗米前掲書、165頁。

【注19】同様の法律は同じように「個人化」が進む中国やニカラグアなどでも見られる。

【注20】小泉悠『現代ロシアの軍事戦略』筑摩書房、2021年、106-108頁。

【注21】長谷川雄之「第2次プーチン政権下の憲法改革―制度変更に見る大統領権力」『安全保障戦略研究』第2巻、第1号、2021年、1-19頁。さらに愛国主義的な条項も定められた。これは、これまでのプーチンの対外政策の公式化といえよう。

【注22】バトゥロとエルキンクによれば、ロシアではメディアの私物化はあっても、プーチンの個人崇拝化は進んでいないがゆえに完全な「個人化」ではないという。詳細は、Baturo and Elkink, op. cit.

【注23】例えば、支配政党型の場合は、政権運営に行き詰まったら政治指導者を挿げ替えることで「正統性」を担保することができる。

【注24】Jessica Weeks, Dictators at War and Peace, Cornell University Press, 2014. 他にも、個人支配型は北朝鮮やリビアのように核開発を行いやすい傾向にあるとされる。Christopher Way and Jessica Weeks, “Making It Personal: Regime Type and Nuclear Proliferation,” American Journal of Political Science, Vol. 58, No. 3, 2014, pp. 705-719.

【注25】政治体制論に基づけば、「プーチンとその取り巻きによる戦争」の方が正確である。

【注26】関連する研究として、保坂三四郎「プーチン・ロシアでクーデターは起こるか?-『国家の中の国家』FSBによる浸透・統治とは」『中央公論』2022年5月号、32-39頁。

【注27】Frantz, op. cit; Svolik, op. cit, p. 5.など。

【注28】大澤前掲書。

【注29】“Russia’s Vladimir Putin ‘Very Ill’ with Blood Cancer: Secret Recording,” New York Post, May 14, 2022.

【注30】「ロシアで『クーデター計画進行中』ウクライナ諜報部門トップ見解」『毎日新聞』2022年5月15日、https://mainichi.jp/articles/20220515/k00/00m/030/014000c(2022年6月12日最終アクセス)。

【注31】Abel Escribà-Folch and Joseph Wright, “Dealing with Tyranny: International Sanctions and the Survival of Authoritarian Rulers,” International Studies Quarterly, Vol. 54, 2010, pp. 335-359.

【注32】安達祐子「オリガルヒへの制裁に効果はあるか―プーチン政権を支える新興財閥」『外交』第72号、2022年、48-51頁。

【注33】Philip Roessler, “The Enemy Within: Personal Rule, Coups, and Civil War in Africa,” World Politics, Vol. 63, No. 2, 2011, pp. 300-346.など。

【注34】Barbara Geddes, “What Do We Know about Democratization after Twenty Years?” Annual Review of Political Science, Vol. 2, 1999, pp. 115-144.など。

【注35】この点は近年注目される「ハイブリッド戦争」の一側面であろう。ハイブリッド戦争については、廣瀬陽子『ハイブリッド戦争―ロシアの新しい国家戦略』講談社、2021年;志田淳二郎『ハイブリッド戦争の時代―狙われる民主主義』並木書房、2021年。いずれも主に、ハイブリッド戦争を重要な国家戦略に位置付けてきたロシアを描いたものであるが、ウクライナ侵攻以降、ウクライナや国際社会、さらには人々の手によってデジタル技術を介した大規模なロシア批判が起きていることは皮肉な状況である。

【注36】詳細は、大澤前掲書。例えば、チャウシェスクが追い落とされたルーマニア革命(1989年)では、「懐柔」に与ることができなかった国軍が市民の側に立った。

【注37】ロシアのような政治体制は「競争的権威主義」と呼ばれ、選挙の操作や反対派への弾圧によって選挙における限定的な競争が担保され、それによって部分的な「正統性」が確保されている。Steven Levitsky and Lucan Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press, 2010.

【注38】詳細は、大澤傑「習近平の『個人化』から見る中国による台湾侵攻の可能性―ロシアとの比較を通じて」『交流』第975号、2022年、1-7頁。を参照。本小論も多くの部分が同論文を基としている。なお、中国でもロシアと同じように「個人化」が進んでいるが、ロシアと比較すると中国の方がその度合いは小さい。

プロフィール

大澤傑

愛知学院大学文学部英語英米文化学科講師。政治体制論、体制変動論、安全保障論。1987年愛知県生まれ。防衛大学校総合安全保障研究科後期課程卒業、博士(安全保障学)。防衛大学校総合安全保障研究科特別研究員、駿河台大学法学部助教を経て現職。主な業績として『独裁が揺らぐとき―個人支配体制の比較政治』(ミネルヴァ書房、2020年)、「ニカラグアにおける個人化への過程―内政・国際関係/短期・長期的要因分析」『国際政治』第207号、33-48頁(有斐閣、2022年)など。