2016.03.03

植物は時間をどこで測っているのか

あらゆる生物が持つ“体内時計”

私たち現代人は起きてから寝るまで時間に追われて生きている。朝寝坊したと慌て、電車が来ないとイライラし、締め切りに間に合わないと嘆く(私のことです)。自由気ままに生きている動物のようにゆっくり暮らしたいと思うことも多いが、彼らも決して時間から解放されて暮らしているわけではないのだ。

実際、動物は私たちが使っているような機械時計は持たずとも、睡眠・食事のタイミングや代謝、遺伝子発現といった反応が起こる時刻はかなり正確にコントロールされている。これは自身の内部にある「生物時計」の働きによるものであり、一般には“体内時計”とも呼ばれている。

生物時計には一年に一度起こるような繁殖や回遊を司る「概年(がいねん)時計」から、約一ヶ月周期の「概月(がいげつ)時計」、約1日周期の「概日(がいじつ)時計」、さらには月の満ち欠けに伴う潮汐リズムに合わせた「概潮汐時計」など、様々な種類の時計が含まれている。それらをひとまとめにして生物時計として扱っているが、通常、“体内時計”と呼ばれているものは、最も研究が進んでいる概日時計のことである。

概日時計は、先に述べた睡眠などの約24時間周期を持つリズムの制御に関わる生物時計であり、私たちヒトだけでなく、シアノバクテリアから魚類、昆虫、鳥類、植物、哺乳類に至るまで多くの生物がもっている共通の仕組みである。私たちは普段の生活であまり概日時計の存在を意識しないが、その働きを顕著に感じることができる現象として時差ボケが挙げられる。

時差ボケは旅行者があまりにも早く移動したために、自身が持つ概日時計が現地の明暗周期と一致しないために起こるものだ。現地の時刻に合わせて生活していくうちに徐々に体内時計は現地の時刻に合っていくが、この同調因子として光と食事が特に重要であることが知られている。

植物の場合では、日の長さを測ることで季節を知り、最適なタイミングで花を咲かせるのに概日時計は利用されており、この場合の同調因子は温度と光である。

シアノバクテリア以外の生物では、こうした24時間の概日リズムは転写・翻訳を介したフィードバック・ループによって生み出されている。簡単に言うと、遺伝子同士が互いに行う発現制御(遺伝子Aが遺伝子Bの発現を制御し、遺伝子Bが遺伝子Aの発現を制御する)が約24時間に一回起こるように遺伝子回路が形成されている。こうした周期的な遺伝子発現を参照することで生命は時間を知り、行動や代謝などの生理応答を決定している。

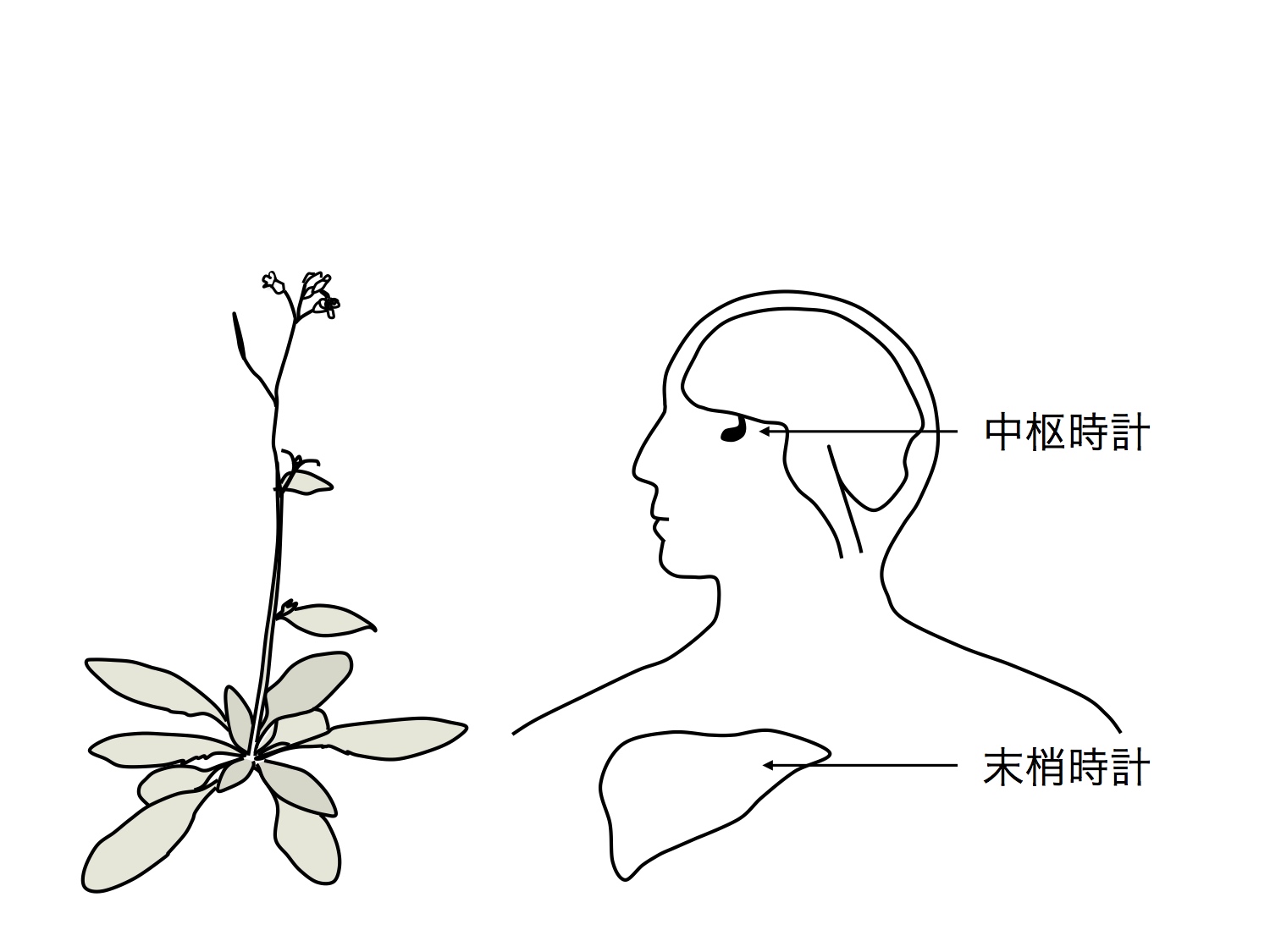

とくに私たちヒトを含めた哺乳類の場合、脳の視交叉上核と呼ばれる小さな領域に存在する概日時計が重要であることが知られている。この時計は「中枢時計」と呼ばれ、肝臓などの末梢臓器にある「末梢時計」を制御することで、体全体で同じ時刻を参照できるようにする司令塔のような役割を持っている(図1)。

鳥類や昆虫などでは中枢時計がある位置は多少異なるものの、脳(付近)が中枢時計として機能している点では類似している。つまり動物では、脳の時計は他の組織の時計に対して支配的であるという階層性が存在する。

では、植物ではどうなのだろうか。当然のことながら、植物は脳を持たない。このことは個々の組織・細胞が完全に独立して時間を測っており、概日時計の階層性が存在しないことを意味するのだろうか?それとも植物にも脳に相当するような組織がどこかにあり、そこが時計の中枢として働いているのだろうか?

植物にも「脳」が存在するのか?

植物は条件が整えばある細胞から別の細胞へ簡単に運命転換してしまう(例えば、挿し木では茎の一部が根になるが、これは動物ではまず見られない現象である)。こうしたことから植物研究者らは、植物は動物とは異なり時間を測るなどの基本的な生理応答は各細胞・組織で自律的に行っていると考えてきた。

こうした理由もあって、植物の概日時計の働きに階層性が存在するか、言い換えれば、組織ごとに概日時計の機能分担が存在するかどうかという問いはほとんど顧みられることがなかった。組織の違いは無視され、植物個体全体もしくは葉全体を対象とした研究しか行われてこなかったのだ。この考え方は本当に正しいのだろうか。植物といえども多細胞生物である以上、個々の細胞が持つ時間情報を統合し、個体として統一的な時間を測る必要があるのではないだろうか。

この疑問に答えるために、私たちは植物の各組織における概日時計が同じ性質をもっているかを調べることにした。そこで、植物の葉を構成する主要な組織である葉肉(主に光合成をするための組織)、維管束(道管や師管からなる通道組織)、表皮の3つの組織を短時間で高純度に回収する方法を開発し、葉全体と葉肉、維管束の各組織における24時間周期の遺伝子発現リズムを測定した。

その結果、葉全体や葉肉に比べて維管束では、時計遺伝子の発現量、遺伝子発現リズム、概日リズムの安定性などが異なっており、少なくとも維管束と葉肉の概日時計の性質が異なっていることが明らかとなった。つまり、植物にも組織ごとに異なる概日時計が存在することが示された。めでたし、めでたし――。

でも話はこれで終わらない。これらの概日時計はどのように機能しているのだろうか?既に述べたように動物(哺乳類)には中枢時計と末梢時計が存在しており、中枢時計のリズムが乱されると末梢時計のリズムも乱れることが知られている。しかしその反対、末梢時計を撹乱しても中枢時計には影響しない。

そこで私たちは、ある組織の時計の撹乱が他の組織の時計へ与える影響を測定することで、植物にも概日時計機能の階層性が見られるかどうかを調べた。維管束の概日時計機能を撹乱した形質転換植物と、葉肉の概日時計機能を撹乱した形質転換植物を用意し、それぞれの葉肉と維管束の概日リズムを計測した。

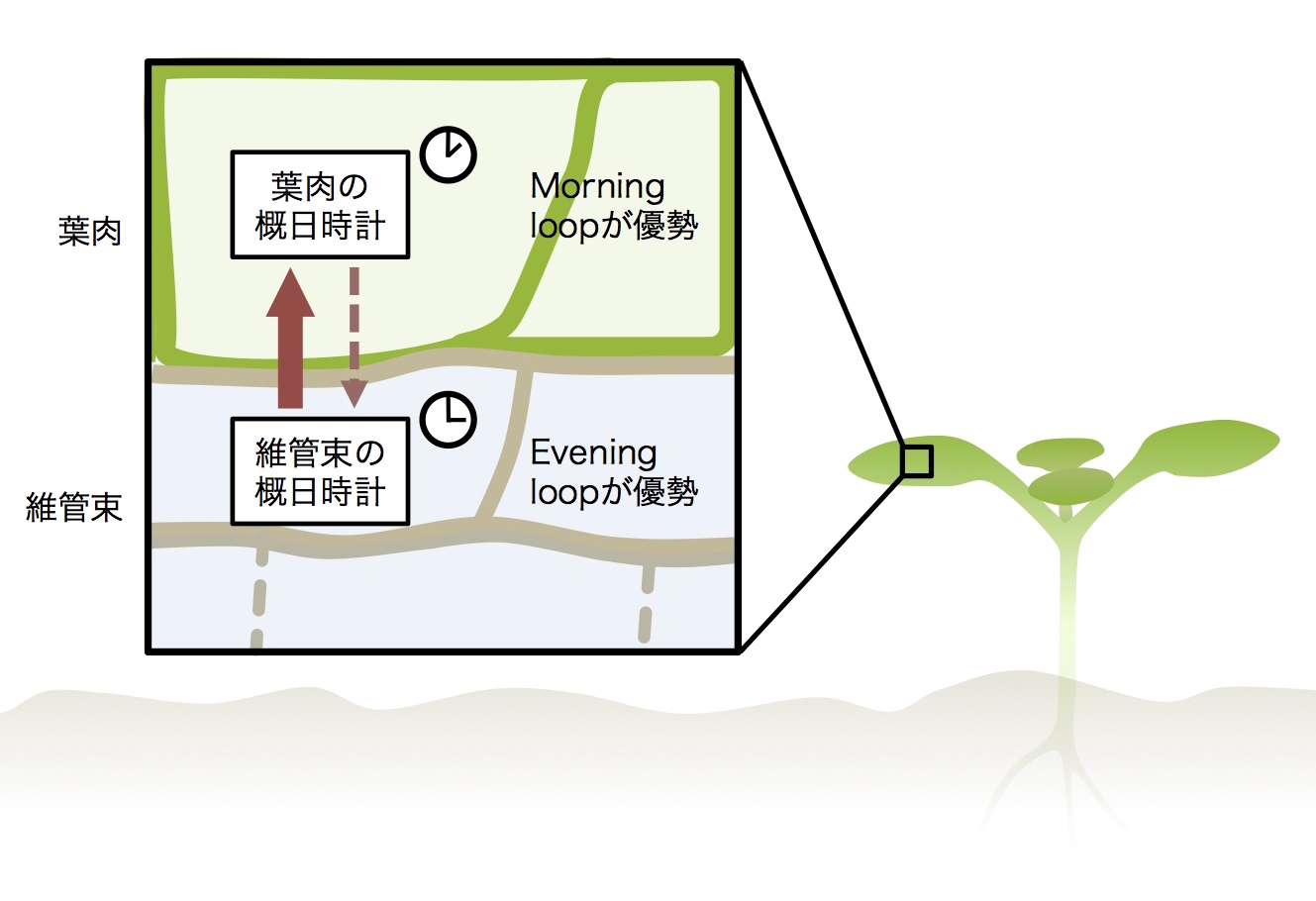

予想通り、葉肉の概日時計を撹乱した植物では葉肉のリズムは乱れており、維管束の概日リズムは正常であった。ところが、維管束の概日時計を撹乱した植物では維管束の概日リズムだけでなく、葉肉の概日リズムも乱れていた。

これは葉肉の時計は維管束の時計に影響しないが、維管束の時計は葉肉の時計に影響を与えていることを意味しており、植物にもまた維管束と葉肉の時計の間に階層性が見られることが明らかになった(図2)。

光と温度で異なる制御

このような実験を通じて、維管束の概日時計が重要であることは分かったが、維管束の概日時計は植物にとってどのような機能を持っているのだろうか。維管束の時計が機能しなくなると何か不都合があるのだろうか。

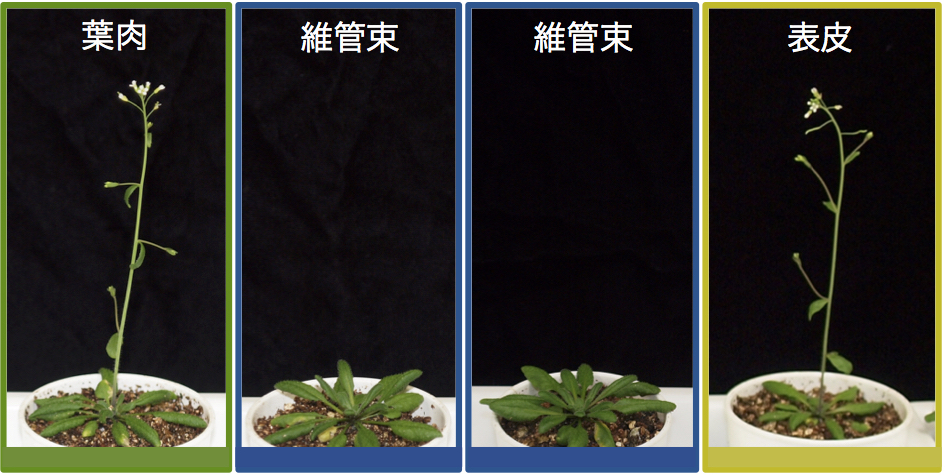

この問いに対する答えを見つけるのは容易であった。維管束や葉肉など様々な組織における概日時計の機能を阻害した形質転換植物を作出し育てたところ、維管束の概日時計機能を阻害した系統でのみ明らかに遅咲きを示すことがわかった(図3)。概日時計は季節に応じた花芽形成に重要であることが知られているが、維管束の概日時計が花を咲かせるのに適切な季節を感知できないために、なかなか花が咲かないことは明らかであった。

しかし、このことをもってして維管束こそが植物における脳であり、それが中枢として植物個体全体の時間情報を統合していると結論付けるにはまだ早い。本当に維管束が中枢であれば、他の生理応答もまた維管束の概日時計によって制御されているはずである。私たちは、さきほど作った種々の形質転換植物をより詳しく解析した。

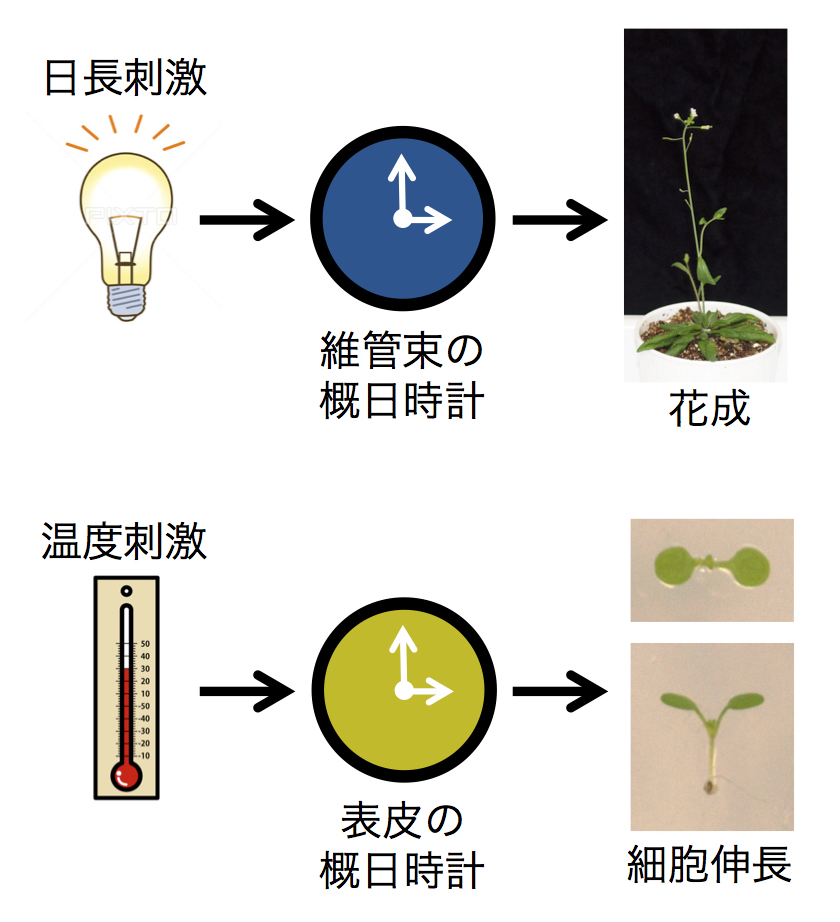

植物にとって光と温度は外部環境を知るための重要な情報源である。そして、こうした環境情報が概日時計を介して季節に応じた花芽形成や細胞伸長制御に利用されている。そこで、私たちは概日時計によって制御されているもう一つの生理応答である細胞伸長に着目した。

面白いことに、花芽形成の場合と異なり、表皮の概日時計機能を阻害した系統で顕著な細胞伸長が見られた。一方で、花芽形成に重要であった維管束の概日時計機能を阻害した系統では細胞伸長は全く正常であった。このことは、少なくとも維管束と表皮の概日時計は花芽形成と細胞伸長という異なる生理応答をそれぞれ司っていることを示している。

維管束の時計は季節(日の長さ)に応じて花成を制御していた。では、表皮の時計は何に応じて細胞伸長を制御しているのだろうか。感の鋭い方はすでに予想がついているかもしれない。そう、光と並んで重要な環境情報である温度を利用しているのである(図4)。

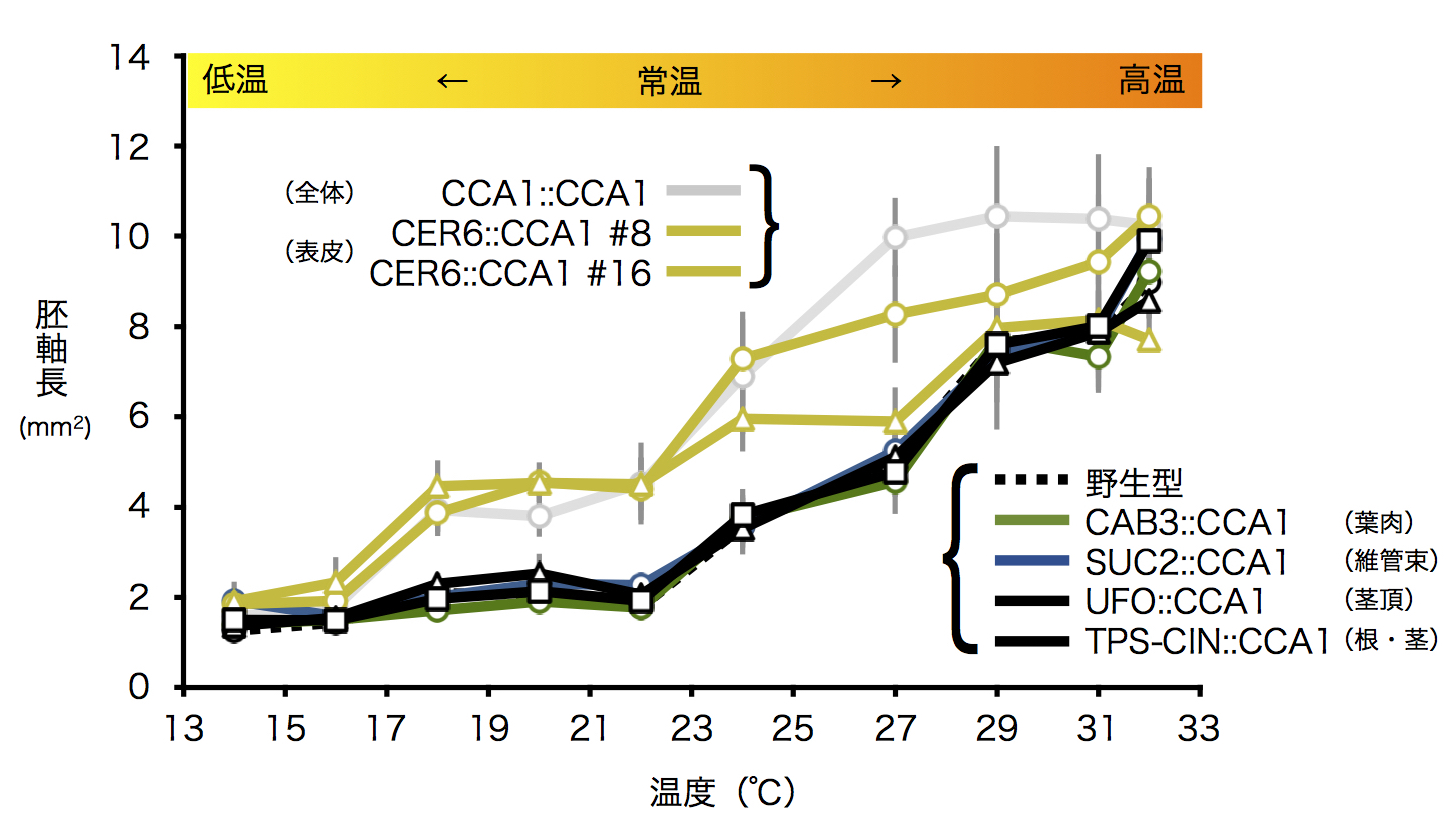

私たちの実験では、表皮の概日時計機能を阻害した形質転換植物は、植物にとっての常温である16℃〜27℃の範囲においてのみ細胞伸長が見られ、16℃より低温もしくは、27℃より高温ではこうした差は見られなかった(図5)。このことは、表皮の概日時計が常温の温度範囲を刺激として細胞伸長制御に関わっていることを示している。

厳しい環境でしたたかに生きていくために

「植物に脳はあるか?」もしくは「どこで時間を測っているのか?」という疑問に対して、これでだいぶ答えが見えてきた。動物の概日時計は脳を中心としたシステムであり、これは中央集権型の統治システムと考えてもらっても良い。全てが一箇所に固まっているので非常に効率が良い一方で、中枢機能の損傷は致命的な被害をもたらす。

一方、植物の概日時計は地方分権型のシステムである。脳ほど何でもできるわけではないが、ある特定の生理応答に特化した概日時計が表皮や維管束などあちこちに存在している。また、光と温度の刺激をそれぞれ別の組織の概日時計が制御しているのも面白い。

動物と異なり移動できない植物は、環境変動に耐えて生きていくしかない。また他の動物に一部を食べられたりもするだろう。そうした厳しい環境でしたたかに生きていくために、植物の知恵として分散型の概日時計システムを作り上げ、より環境変動に鋭敏に、そして一部を失ってもその機能が果たせるようにしているのだろう。

このように単純な疑問を突き詰めていくだけでも、まだまだ面白い生命現象が潜んでいる。身近な生物に目をやるときに、目には見えないがしっかりと働いている体内時計にも思いを馳せて欲しい。

プロフィール

遠藤求

京都大学生命科学研究科准教授

2007年 京都大学理学研究科博士課程修了

2008年 米国UCSD博士研究員

2009年 京都大学生命科学研究科 助教

2011年〜 JSTさきがけ研究者

2015年 京都大学生命科学研究科 准教授