2011.03.20

放射線は「甘く見過ぎず」「怖がりすぎず」

「放射線は危なくない」キャンペーン?

3月17日の午前中、twitterのタイムライン上で、今回の福島第一原子力発電所の事故に対して、『「放射線は危なくない」キャンペーン』がネットワークメディア上ではじまっているのではないか、という発言を目にした。発言者が「キャンペーン」と評した言説がどの程度の規模なのかは分からないが、「危なくない」と発言している人たちの論拠のひとつに、被曝対策として「花粉対策」のアナロジーを用いるものがあるのではないかと考えた。

原発から飛散してくる、ごく少量の放射性物質の微粒子からの影響を避けるためには、花粉対策の鉄則である「吸い込まないようにする」「接触しないようにする」「室内に持ち込むな」を守ることが重要なのは間違いないし、このアナロジーが普及することで、今後広まりかねない放射性物質への対処法が周知できたことは間違いない。

だが、実際にわれわれの健康に与える脅威は、もちろん「花粉程度」のものではない。思えば、「この線量は東京ニューヨーク間の飛行機内で浴びる放射線の被曝量と同じ」たとか「X線撮影での線量と同じ」というような報道はみかけるようになったが、実際に生体内で何が起こっているのかをまとめているものは、新聞などではみかけなかった。そこで、今回は放射線がわたしたちの体に対してどういう作用を及ぼすのかをまとめてみよう。

放射線が人体に悪影響を与える理由

まず、放射線はなぜ人体に悪影響を与えるのだろうか。

まず確認事項として、今回の放射線の単位の確認をしておこう。Sv(シーベルト)は人体が放射線から生体が受ける影響の単位である。これが一時間あたりどのくらいの量かを示したものがSv/h(シーベルト毎時)で、テレビのニュースが「xシーベルトが観測されました」などと報じているものだ。また、mSv(ミリシーベルト)やμSv(マイクロシーベルト)といった言葉もお聴きだと思うが、mSvは0.001Sv、μSvは0.000001Svである。1メートルと1ミリメートルの関係を思い出していただくとよいだろう。

人間の体というのは60兆から100兆の細胞が寄せ集まった存在だ。つねに細胞を分裂させ、古くなった細胞を新しい細胞と入れ替える「新陳代謝」を繰り返しながら、わたしたちは生きている。この「新陳代謝」に重要な役割を果たしているのが、細胞の部品図であり、そして人体の設計図でもある遺伝子だ。そして、その設計図の集合である存在をゲノムという。

ひとたび細胞が放射線にさらされると、細胞内ではふたつの現象が起こる。ひとつは健康商品の宣伝でおなじみの「活性酸素」の量が通常よりも増えてしまうことだ。アンチエイジングの敵としても知られるように、過剰の活性酸素は細胞のさまざまな部分を傷つけてしまうことがあり、細胞膜などが大きく傷つけられれば細胞は死んでしまう。しかし、細胞自体が死んでしまえば、その傷が癒えたあとには大きな影響は残らない。人体にとって深刻なのはもうひとつの現象で、遺伝子やゲノムが大きく損傷を受けてしまう事態が起こることである。

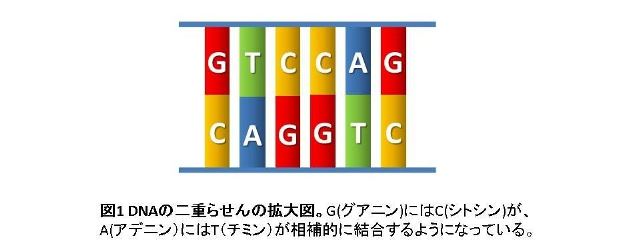

遺伝子にはDNA(デオキシリボ核酸)という4種類の分子(アデニン<A>、グアニン<G>、チミン<T>、シトシン<C>)で構成された2本の鎖があり、向き合った分子はかならず「AとT」「CとG」がペアになって二重らせん構造をとっている(図1)。

放射線はこの結びつきを切り離してしまう力をもっていて、遺伝子の配列を壊してしまうことがある。細胞をつくる部品図が欠損してしまえば、細胞が分裂するときに必要な、正しい部品をつくることはできない。結果的に不完全な部品がつくりだされ、おかしな細胞が出来上がることになる。これがどんどん増えていった結果が、いわゆる「がん」である。

事故後よく報道されているように、自然界の岩石などからは普通に放射線が出ており、1年間に浴びる量は世界の平均で2.4mSv程度であるといわれている。つまり、今回のような事故が起こらなくても、細胞はつねに放射線による影響をうけている。

また、摂取する食物のなかにもDNAに損傷を与えるものは少なくなく、前述の活性酸素もDNAを攻撃することが知られており、その割合はひとつの細胞ごとに1日100万個ものDNA損傷をつくり出している。それならば、どうして街中にがん患者が溢れていないのかといえば、それは細胞のなかに二重の安全装置が存在していることによる。

細胞にある二重の安全装置

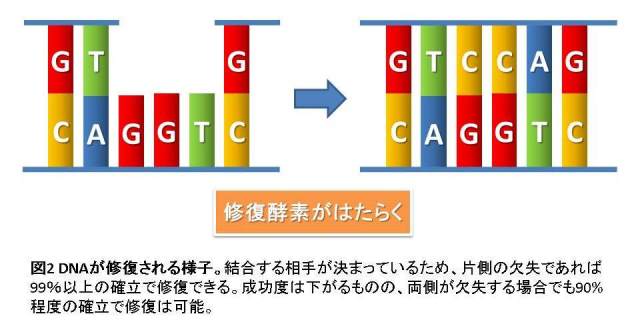

まず、遺伝子の欠損がおこると、その部位を修復するような機構が働く。前述のとおり、二重らせんは「AとT」「CとG」というペアになっているので、片側が欠けてしまった場合でも、その部位が何なのかはすぐにわかり、欠損を埋めることができる(図2)。

また、両方の結合が損傷を受けた場合でも、小規模なものならばそれすらも修復できるくらいタフなものだ。大抵の場合はこれで事はすみ、損傷が残ってしまうことはない。だが、DNA損傷が大きすぎたり、箇所が多すぎたりすると、修復が失敗してしまう場合がある。

こうしたときに、次の安全装置が作動する。DNA損傷の修復に失敗すると、その細胞の細胞分裂が停止し、次の細胞分裂に進んでしまう前に、細胞の自爆装置が起動するのだ。これが「細胞の自殺」と呼ばれるアポトーシスという現象だ。

DNAの修復とアポトーシスというふたつの安全装置によって、わたしたちの体はがんの脅威から守られている。だが、あまりにもDNAの損傷箇所が多くなると、DNAの修復システムやアポトーシスシステムという安全装置自体にもダメージが生じてしまい、遺伝子が変異した細胞がどんどん蓄積していくことになる。

放射線量の限界は?

それでは、一度に浴びても安全装置が維持される限界の放射線量はどのくらいかというと、現在では、およそ200~250mSv程度というのが定説になっており、この線量までであれば急性の障害があるというデータはない。ここで言う「一度」とは、一般的には数分とか数時間までぐらい、長くとも一日くらいの長さで考えればよいと思う。しかし、放射線量が100mSvをこえるとリスクが上昇するのも事実である。

今回の事故に際して、厚生労働省と経済産業省は、東京電力福島第一原発で緊急作業にあたる作業員の被曝線量の上限を、それまでの100mSvから250mSvに引き上げる決定を下した。だが、この値も1990年に国際放射線防護委員会が定めた、重大事故時の緊急作業での国際基準500mSvよりは低い値に設定されている。 それでも、今回の事故処理で被曝量が250mSvを超えれば、その作業員はもはやそれ以上の作業は許されない規定だ。

強調しておかなければならないのは、妊娠初期の胎児は放射線の影響を受けやすいので、注意が必要だということだ。妊娠14~18日という、妊娠に気づいていない可能性が高い時期の胎児にあっては、安全装置をすっとばすようなレベルで細胞分裂が起こっていて、250mSvで奇形が現れるとされている。

重篤な急性症状が現れる目安になっているのはおおよそ1Svで、被曝後、数週間以内に吐き気や倦怠・疲労感などが現れるが、それでもほとんど治癒されるという。

重症のケースでわたしたちがよく知っているのは、東海村で起こったJOC核燃料加工施設内での臨界・被曝事故だろう。このとき、3名の作業員が1Sv以上の被曝をしており、そのうち2名は事故の83日後と211日後にそれぞれ亡くなった。この二名は腸のように新陳代謝が激しい臓器から異常が出はじめ、次第に入れ替わりの遅い臓器へと影響が及んだ。また心筋や神経細胞のような分裂が行われない細胞では、ほぼ異常が起こらなかった。

あまり一般には知られていないが、のこり1名の患者は骨髄移植によって造血幹細胞(骨髄のなかにあり、体中の血液やリンパ球などを供給している細胞)を補充することで症状が回復し、退院するにまで至っている。おそらくは、亡くなった2名が推定16~20Sv、推定6~10Svの被曝量だったのに対し、推定1~4.5Svで済んたことが運命を分けたのかもしれない。

東京電力などによれば、今回の福島原発では400mSv/hという記録が報告されているが、放射線量が400mSv/hのまま一定で、なおかつ30分間その場にとどまりつづければ、急性障害が懸念される線量に達することになるが、現時点では幸い現地でも、1時間以上にわたってこの線量が維持されていることはないようだ。

また、一部の報道では、15日に東京都内で0.8μSv/hを観測したとされたが、仮にこれが事実であるとして、この線量が1年間継続するとしても7mSvまでにしか到達せず、世界平均での一年間の被曝量の3倍程度でしかない。

被曝の晩発効果と体性幹細胞

また、放射線障害には急性の症状のみではなく、がんや白内障、不妊など、被曝後しばらくたって現れる症状もある。こうしたものを晩発効果と呼び、深刻なものとして白血病とがんが知られている。

500mSvの放射線を浴びたのち、2~20年後には、1000人中2人が白血病を発症する統計があるが、急性の症状が確実に現れることに対し、これは確率的な影響であるといえる。前記のとおり、急性の症状は入れ替わりの激しい細胞で顕著に現れるが、時間がたったあとに症状が現れてくる原因のひとつとして、体性幹細胞と関係する可能性がある。

体性幹細胞とはiPS細胞などとも並んで再生医療の中心的な存在と目され、各臓器に存在している細胞だ。血液には造血幹細胞があり、腸には腸幹細胞、卵子などのもととなるものには生殖幹細胞などが存在している。こうした幹細胞は頻繁な分裂をしておらず(冬眠ともいう)、必要に応じて必要な細胞をつくり、ふたたび冬眠状態へと移行するのが特徴だ。

しかし、放射線によって障害を受けた幹細胞が安全装置をすり抜けてしまった場合、その幹細胞は通常のものよりもがん化のリスクが高くなる。その後の冬眠と分裂を繰り返していく間の何かのきっかけで破綻をきたし、がん化した細胞を増やしていくことになるわけだ。

しかし、晩発効果も200mSv以上の場合に統計的な影響が現れるため、今後の数値には注意を払わねばならないが、現在の状態が維持されるのであれば、避難区域の外側では晩発効果があるほどの放射線量に到達してはいないといえよう。

内部被曝の問題

単純に外界で観測される放射線から受ける障害としては上記のとおりであるが、ではなぜ、屋内退避地域などで「花粉症対策」になぞらえた放射線対策を行わなければならないのか。それは、福島原発から飛散した微粒子状の放射線源があり、それを体内に取り込む「内部被曝」を避けなければならないからだ。

また、ただ単に体のなかを通りすぎていくだけならばよいが、今回よく名前が登場するふたつの放射線源(核分裂生成物)でいえば、ヨウ素は甲状腺に蓄積するし、セシウムは体内に普通に存在するカリウムと入れ替わって筋肉に蓄積してしまう。つまり体内の組織に蓄積してしまうことで、汚染の除去が外部汚染よりはるかに困難となり、長期間被曝しつづけることになってしまうのだ。

ただし、物理的な半減期(放射性物質から放出される放射線量が半分になる時間)に加え、排便や排尿などに伴い体外に排出されることを計算に入れた「生物学的半減期」というものがあり、セシウムの物理的な半減期が30年であるのに対し、生物学的には約90日で半減すると計算されているため、かならずしも物理的な半減期のあいだ、放射線にさらされるわけではない。

放射線は正しく恐れろ

以上、長文ではあったが、「放射線によって体のなかで何が起こるのか?」という内容をまとめてみた。

放射線が人体に被害をもたらすメカニズムが分かっていれば、なぜメディアでは数値の読み上げのあとに、必ず「ただちに影響はないレベル」というお題目を唱えるのか、理解することができるだろう。また、なぜ花粉対策のような方法によって内部被曝を避けなければならないか、わかってもらえたのではないだろうか。

花粉は体内に入っても影響は短時間で消えてくれるが、放射性物質は体内に留まり、わたしたちの健康を削りつづける。放射線に対しては正しく怖れ、連日の報道に対しては恐れすぎない、そして慣れてしまわないことが大切だ。

誤解していただきたくないのは、本稿の目的は「だから原発は安全だ」と結論づけたいということではまったくないということだ。週刊誌などではチェルノブイリ事故どころか、東海村の臨界事故の写真まで引っ張り出して、恐怖を煽るものがみられるようになってきた。たしかに野放図な行為が行われた東海村の事故は非常に重大な事故であり、放射能に対して適切な恐れを忘れてしまったことによって起こった事故だったといえよう。

今回も、原子炉で安全停止機能が動作しなければどうなっていたのかわからない。東電が放射線に対して慣れてしまっていたり、自らの安全技術を過信していた可能性も否定はできない。ある程度の収束をみたあとは、その検証と、今後のエネルギー政策の再点検が必要だ。

しかし前稿でも記したように、危機感を煽ることと注意喚起を促すことはまったく異なる。今回の状況下で、あきらかに過剰な事例である東海村の被害者の写真を取り上げた報道姿勢に対しては、大きな怒りを禁じえない。

付け加えておくならば、かつて原爆被爆者の子どもには遺伝性疾患が生じるという風説が流れ、長く結婚差別の対象になったという。だが、被爆者の追跡調査からは遺伝的影響はみられず、チェルノブイリの原発事故のあとでも同様であったこと記して本稿の結びとしたい。

プロフィール

八代嘉美

1976 年生まれ。京都大学iPS細胞研究所上廣倫理研究部門特定准教授。東京女子医科大学医科学研究所、慶應義塾大学医学部を経て現職。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士(医学)。専門は幹細胞生物学、科学技術社会論。再生医療研究の経験とSFなどの文学研究を題材に、「文化としての生命科学」の確立をを試みている。著書に『iPS細胞 世紀の技術が医療を変える』、『再生医療のしくみ』(共著)等。