2016.11.28

過労うつ自殺を生む社会は変わるのか――2つの電通過労自殺事件を『自殺の歴史社会学』から考える

2つの電通過労自殺事件のあいだ

2015年クリスマス、大手広告会社・電通の新入社員だった24歳女性が「過労自殺」した。16年10月7日に遺族が記者会見をおこなったことで、メディアも取り上げ、インターネット上で当人のツイートなどが注目されて、一気に社会現象になった。その過程で、多くの人に忘れられていた元祖・電通過労自殺事件の記憶が呼び起こされた。

1991年8月27日、電通入社2年目の24歳の青年が自ら命を絶った。長時間労働に加え、靴で酒を飲まされるといった「いじめ」(いまの言葉なら「パワハラ」)もあったという。

青年の死の原因が企業側の常軌を逸した働かせ方だと確信した両親は、雇用者の安全配慮義務違反として、企業を相手どった2億2,200万円の損害賠償請求に踏み切る。当初「自殺過労死裁判」と呼ばれていたこの裁判で、一審(東京地裁1996年3月28日判決)は、上司が労働時間軽減の措置をとらなかったことに過失を認めて1億2,600万円の支払いを命じた。だが、控訴審(東京高裁1997年9月26日判決)は、一審を支持しながらも、当人の性格要因と当人と親の配慮義務とを斟酌して過失相殺を適用し、賠償額を8,900万円に減額した。

これに対し2000年3月14日、最高裁は、過失相殺は採用せず、青年の死に対する企業の責任(注意義務違反)を全面的に認め、高裁に差し戻す。今回の新・電通事件の代理人である川人博弁護士が、過労自殺で企業責任を認めた「歴史的判決」と呼ぶ、「電通過労自殺裁判最高裁判決」である(注1)。その後、差し戻し審で、青年の両親に対して企業が1億6,850万円を支払い謝罪することで、和解が成立している。

(注1)川人博「解説 日本の人権裁判史、労働裁判史に残る歴史的判決――電通(過労自殺)事件・最高裁第二小法廷判決(平成十二・三・二十四)」『労働法律旬報』第1479号、労働旬報社、2000年、6-14ページ

同一企業の過去の類似事件に目が向けられることで、四半世紀たっても日本の企業文化は変わらないのかという驚きと不満が掻き立てられた。ただ、今回の新・電通事件は、まさに、前回の電通事件が敷いたレールの先に展開し、さらなる展開を遂げるかもしれないことは押さえておいていい。

今回の事案が知れわたる発端になった記者会見は、労災認定が下りたことを契機におこなわれたものである。労災認定とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、補償(労災保険による給付)がなされるものであり、会社側の責任が問われる民事上の損害賠償請求とは性質を異にしている。むしろ、労災保険による給付がおこなわれることで、事業主は労基法上の補償責任を逃れることになる。つまり、9年かけて企業の責任が公に認められた前回の事件とは異なり、今回の事件は、いまだ企業の責任に関しては、法的に決着がつけられていないのである。

だが、民事訴訟に先立って、労災認定という形で長時間労働が自殺の原因だったと認定されたことこそ、前回の電通事件の成果である。そして、筆者の見るところでは、その時点で、民事裁判を待たず、労災認定の段階で長時間労働を強いる企業の体質を社会的に問い、大きなうねりを巻き起こしつつあること自体が、「過労自殺」をめぐる2つめの歴史的転換点となる可能性をはらんでいる。

自殺の「意志」という壁

1991年の過労自殺事件で遺族が損害賠償請求訴訟に踏み切った時点では、長時間労働の末の自殺に労災認定が下りる見込みは限りなく小さかった。それは、仮に長時間労働が労働者を追い詰めたとしても、自殺は当人の意志によるものと考えられたからである。

今回の女性社員のケースでも、大学教授が「月当たり残業時間が100時間を超えたくらいで過労死するのは情けない」とツイートして批判を浴びた。古い価値観では、長時間労働を死の原因と見なす発想も希薄ならば、死んでしまうのは「情けない」こと、つまり、死を選んだ当人の側の問題と考えられたのである。

そもそも「過労自殺」という言葉は、1980年代に広まった「過労死」の派生形である。「過労死」を最初に用いたのは、細川汀らの『過労死(注2)』(1982年)と言われる。「急性死」と呼ばれていた、仕事で疲労がたまって脳・心臓疾患で急死する事象に、原因を示唆する名称が与えられたのである。この語が、88年6月に始まった「過労死110番」で一気に注目を浴びる。

(注2)細川汀/上畑鉄之丞/田尻俊一郎編著『過労死――脳・心臓系疾病の業務上認定と予防』労働経済社、1982年

そして、バブル崩壊後の不況が本格化する1993年ごろから、「過労死110番」に自殺の相談が増えてくる。家族の自殺の原因が仕事による過労だと確信した遺族が、「過労死」というすでに社会問題化された文脈に救いを求めたのである。川人弁護士は、それを社会問題化するための言葉として「過労自殺」を選び(注3)、「過労死」と同等のレトリックで、著作を通じて問題を喚起していった。

(注3)川人博『過労自殺』(岩波新書)、岩波書店、1998年

この「過労死」の労災認定自体、何年もかけて実現したものである。そもそも労災保険は、業務を通じて生じた健康上の損害を補償する制度であるため、過労の末の脳・心臓疾患と業務との関係性を想定するのが難しかったのである。1961年の認定基準改正から徐々に「原因」として考慮される日数要件が緩和され、2001年に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」が出されて、死の6カ月前からの過重労働が勘案されるようになった(注4)。

(注4)岡村親宜「過労死裁判の展開と労災補償の動向――労働側勝訴判例の集積と行政の過労死切捨て政策の変更過程の歴史的分析」『労働法律旬報』第1551号、旬報社、2003年、60-70ページ

しかし、「自殺」の場合はもう1つ困難がある。不可抗力の脳・心臓疾患に比べて、自殺は当人の意志でおこなわれるものではないかという問題である。労災保険法は「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」(第12条の2の2の第1項)と明記している。これに自ら死を選ぶという行為がひっかかるのである。だから、1990年代当時の基準では労災認定は望むべくもなく、民事訴訟でも、同種の事件の判決は芳しいものではなかった(注5)。

(注5)本節と前節の記述は、前掲『過労自殺』のほか、2010年12月22日におこなった川人博弁護士へのインタビューに基づいている。本稿の記述の責任はすべて著者にあるが、あらためて御礼を申し上げたい。

過労による精神障害罹患というレトリック

電通過労自殺裁判の原告側弁護団(代表、故・藤本正弁護士)がこの状況に抗するために組み立てたのは、「死んだのは当人の意志ではなく、過労でうつになって自殺念慮が生じたのだ」という理屈だった。すでに「過労で脳・心臓疾患が増悪して死に至る」という論理は一定程度受け入れられていた。それと並列させる形で、「過労で精神障害に罹患して自死に至った」と立論したのである。これは、ウルトラCとも呼べるレトリックの転換である。ここに「過労うつ自殺」とも言い換えられる自殺類型が成立した。

20世紀後半の精神医学において、自殺者の大半がうつ病に代表される精神疾患に罹患していたと見なせることは、エビデンスが確立している(注6)。したがって、常軌を逸した過重労働と死という事実との間を阻んでいた「当人の意志」という論理は、「過剰な疲労がたまったことで精神障害に罹患して自殺念慮が生じて死に至ったのだ」という理屈に置き換えられるのである。

(注6)WHO は、先進国・途上国双方の研究で、自殺者の80%から100%が精神障害と判明したとしている。WHO,Preventing Suicide: a resource for general physicians, 2000, p.5

この理屈を東京地裁が全面的に認めるなか、裁判と並行して労災認定基準が改定される(1999年9月14日「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」)。こうして、過労自殺に労災保険給付の道が開かれ、青年の事案ものちに労災認定が下りている。そして、高裁での揺り戻しを経て、最高裁の「歴史的判決」がもたらされた。

この判例と労災認定基準の変更によって、長時間労働に起因する自殺は「過労自殺」として、企業の損害賠償または社会保障給付というかたちで法的・経済的に補償されるものとなった。

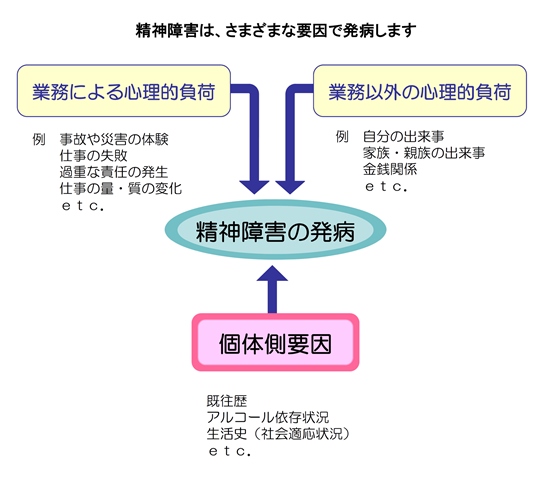

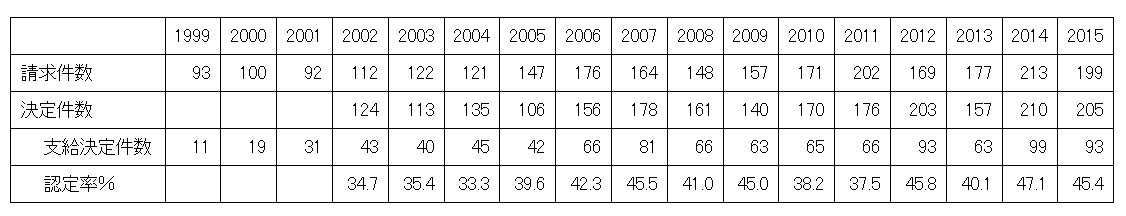

民事裁判においては、「歴史的判決」後の事案では、当人や家族の責任との過失相殺がおこなわれるのが通常となっているが、時間に象徴される過重労働が証明できれば、企業の責任は認められる流れになった(「時間基準」という)。労災認定も、上記「判断指針」が2011年には「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に改められ、長時間労働を含む業務の心理的負荷と業務以外の心理的負荷、個体側の反応性・脆弱性の関数で、業務起因性の精神障害の発病が認定されることになっていて(図1)、労災申請も認定も増加している(表1)。今回の新・電通事件の労災認定は、こういった歴史的流れのなかで下りたものなのである。

図1 「認定基準」における精神障害の発病についての考え方

(出典:厚生労働省/都道府県労働局/労働基準監督局「精神障害の労災認定――平成23年12月に認定基準を新たに定めました」2011年)

表1 過労自殺の労災補償状況

(出典:厚生労働省が労災補償状況を報告した報道資料の各年度版から、精神障害による自殺のケースを集計した)

自殺の「意志」をめぐる攻防の歴史

そもそも、自殺は当人の意志によるのか、それ以外の要因(たとえば精神障害)による不可抗力なのかという問題は、決して自明ではない。「自決」を美学と捉える時代があったように、意志に基づく自殺を忌むべきものとするかも一義的には決められない。法制度などの社会構造の要因のうえに、多様なアクターの行動や言葉が重なって決まっていく。「意志」の取り扱いは、思惑や力がぶつかる場なのである。

たとえば、20世紀前半に人口に膾炙した「厭世自殺」という自殺類型は、いまならば若者のうつ自殺と呼ばれるかもしれない。医療が治療できる疾患が限られ、家も精神の病を身内から出すことを恐れた時代、精神錯乱でもなく他の理由でもなく、世を厭う当人の意志による自殺として処理された。

また、生命保険金を家族に渡すために自ら死を選ぶことがおこなわれていると考えられるが、それが可能になる背景には、契約締結後の一定の免責期間ののちは、意志的な自死であっても保険金を給付し遺族を救済するという一般的な保険のしくみが存在する。いじめ自殺では、未熟なはずの子どもによる命を賭した意志表明=遺書に世間は反応し、それをもとにいじめを防げなかった学校を糾弾していく。

意志の処理とそれをめぐるポリティクス――誰(何)に死の責任があるのか――は、時代によって、制度領域によって、個別事例によって、このように異なるものなのである(注7)。過労自殺も例外ではない。

(注7)ここにあげた例は、貞包英之/元森絵里子/野上元『自殺の歴史社会学――「意志」のゆくえ』(青弓社、2016年)から選んでいる。電通過労自殺裁判における過労うつというレトリックの誕生とその帰結についてのより詳細な議論も、本書を参照されたい。

近代の法制度は、意志に基づく行為には責任が伴うという前提で編まれてきた。そのため、当該の死の責任を問おうとしたり、死による損失を金銭でつぐなおうとする場合、この前提を解除しなければならないのである。過労自殺の補償と企業の責任追及を目的とする労災認定と民事訴訟を完遂するには、当人に死への意志がなかったとする必要があった。そこに持ち込まれた現代的なレトリックが、「狐憑き」などではなく、医学的エビデンスに後押しされた「精神障害」だったのである。

新・電通過労自殺事件は歴史的転換点になりうるか

死が当人の意志によるものではなく、うつに代表される精神障害によるとするレトリックは、いまやかなり受け入れられている。今回の電通事件に反応した人々の数、特に、「情けない」発言が炎上した様を見れば、過重労働が原因で精神障害(うつ)になり自殺することは誰にでも起こりうることだという前提が広く受け入れられてきたように見える。

ただ、このレトリックの向かう先は自明ではない。この論理が生み出されたのは、企業の責任を問う裁判のなかであった。いまで言う「ブラック企業」を糾弾し、果ては過重労働を強いる日本の労働慣行や文化を批判・改善していく意図を含んでいた。しかし、過重労働で精神障害になって自殺したという理屈が広まって労災認定が下りやすくなれば、訴訟で企業の責任まで問わなくてもいいと判断するケースも増加しうる。また、うつが強調されると、労働慣行の改善ではなく、メンタルヘルス対策をする方向へと横滑りすることもありうる。その先に、うつにならないように自己管理すること(言い換えれば、死なないという意志を強くもつこと)が求められ、死に対する自己責任論が回帰する可能性すらある。

実際、超党派的に進む現在の「自殺対策」の動きのなかでは、一人ひとりがメンタルヘルスに気を配り、うつを予防し発見する「ゲートキーパー」になることが強調されてきた。「過労自殺」も自殺対策の対象に位置づいているが、長時間労働を糾弾する視角は自殺対策のなかではさほど強くないのが実態である。

死の責任は、メンタルヘルス対策を怠った本人にあるのか、見逃した周囲か、それとも精神を病ませた企業などか――。ときに遺族をさいなみながら展開する押し付け合いの様相をはらんだ事案を、メディアが報道し、警察や検察が処理し、そこに、超党派的な政治運動としての自殺予防対策が展開され、一定の予算が投じられていく。

そのようななか、自殺対策とは別に、2014年、関係者の尽力で過労死等防止対策推進法が施行され、過労自殺が過労死と同様の過労(過重労働による過剰疲労)の状態に起因する社会問題として改めて強調されようとしている。15年12月8日には、居酒屋大手チェーン・ワタミの過労自殺裁判の和解が報じられた。ワタミ側が法的責任を認めて謝罪し、労働環境の改善を主とする再発防止策のホームページ掲載を約束し、遺族に1億3,000万円超の和解金を支払うという内容は、遺族側のほぼ全面勝訴とも言える内容である。そして、今回の新・電通過労自殺事件の記者会見である。会見と同日、初の『過労死等防止対策白書』が閣議決定・公表された。

いま、過重労働でうつになり自殺するというストーリーが自明化したうえに、自己管理へと振り子を振るのではなく、過重労働を強いる企業とそれを是認する日本社会を問い直す視線が強烈に呼び戻されている。労災認定段階で大々的に記者会見した流れからは、メンタルヘルス対策ではなく、社会問題化へと世論を促そうという積極的な意図を感じる。

結果として、ある程度世論は盛り上がり、東京労働局が電通に立ち入り調査をおこなった。民事訴訟とは別に、刑事立件が視野に入ったことの意義は大きい。いま、私たちは「歴史的判決」の次の歴史的転換点にいる。それが働き方などを大きく変えていく方向へ進むのか、単なる一ニュースとして消費され、自殺対策を叫びつつ長時間労働を放置する見慣れた日常に戻ってしまうのかは、いまだ開かれている。

プロフィール

元森絵里子

1977年生まれ。明治学院大学社会学部准教授。専攻は歴史社会学、子ども社会学。著書に『語られない「子ども」の近代』『「子ども」語りの社会学』(ともに勁草書房)、共著に『子どもと貧困の戦後史』(青弓社)、論文に「社会化論という想像力をめぐって」(「年報社会学論集」第22号)など。