2017.07.25

戦争の「犠牲」のリアリティー:当事者不在の政治の行く末にあるもの

昨年、ロッキング・オン・グループから不定期に刊行されている雑誌『Sight』が「老人が始めた戦争で死ぬのは若者」というタイトルの特集を組み、戦争への不安感や危機感に直面する情況を問うた(注1)。私はこれまで沖縄を中心に戦争体験の聞き取りをしてきたが、当時若者だった戦争体験者からも同様の言葉を何度か聞いたことがある。

本稿では、アジア・太平洋戦争(1941~45年)、とりわけ沖縄戦(1945年)の歴史的事実を踏まえて、政治的決定権という観点から、この言葉のリアリティーを今に引きつけて考えてみたい。

戦争で死んだのは誰か?

まず、72年前に終わった戦争について、はたして本当に若者の戦死者が多かったのか、人口統計データにもとづき検証してみよう。

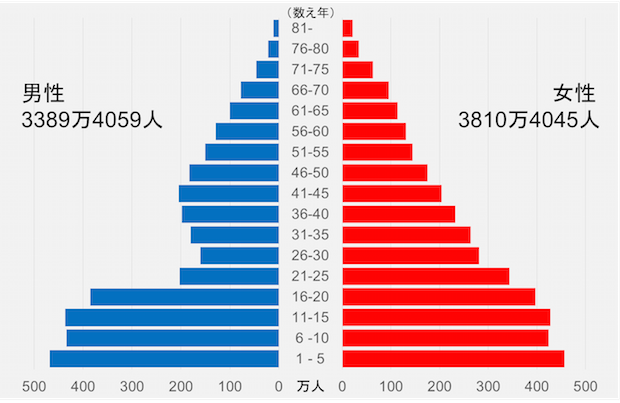

図1は、1945年11月の沖縄を除く日本全国の人口ピラミッドであるが、その山型の一部がごっそり崩れ落ちているのが見て取れる。大きくえぐれている部分は、日中戦争、アジア・太平洋戦争期に徴兵された年齢層に該当し、ほぼ大正時代に生まれた男性と重なる。大正生まれの戦争体験者は「私たちの世代が一番戦争の割を食った」とよく口にしたものだが、当時の若者たちの言葉に誇張はないことを人口統計データが証明している。

図 1:1945年11月の「本土」の人口ピラミッド(注2)

たしかに、当時の若者たち(1945年時点の20代と30代)の人口減少数は際立っており、その数は約227万5000人に及ぶ(注3)。戦争以外の要因での人口減少も含まれようが、この世代だけで200万人以上の男性が戦死したことは間違いなく、これは日中戦争とアジア・太平洋戦争における軍人軍属等の戦死者約230万人(注4)の大多数を占めている。巷では「人生25年」と言われた時代であった。

1945年3月下旬から6月下旬にかけて日米両軍の間で展開された沖縄戦もまた、若い世代に甚大な人的被害をもたらした。図2は、図1とほぼ同時期の1945年12月の沖縄本島(沖縄島)の人口ピラミッドである。戦前の沖縄でも、若年齢層から高年齢層に向けて段階的に少なくなっていくピラミッド型の人口構成がほぼ保たれていたが、4人に1人が命を落としたといわれる沖縄戦を経て、その形状は一変した。そのいびつな形から男女ともに全世代で極端に人口が減ったことがうかがわれるが、特に21~45歳の男性、そして1~5歳の子どもの減少が著しい。

この文字通り崩れ落ちた人口ピラミッドの向こう側から、大規模に住民を巻き込んだ沖縄戦がどのような戦争であったのか、誰が戦場で死んでいったのかが浮かび上がってくる。

図 2:1945年12月の沖縄本島の人口ピラミッド(注5)

地上戦という体験

アジア・太平洋戦争末期の日本国内で、住民を巻き込んだ日米の地上戦という想定されていた最悪のシナリオが現実化したのは沖縄と硫黄島だけであった。1945年2月から3月にかけて地上戦が展開された硫黄島では、開戦前までに島民の大部分が強制的に疎開させられ、実際に地上戦に動員されたのは軍属として残存した島民100人余りであったが(注6)、沖縄では50万人以上のありとあらゆる世代が戦闘に巻き込まれた。

アジア・太平洋戦争中、近代兵器で立ち向かってくる敵兵相手に民間人が竹槍を振らされ、自爆攻撃まで強いられた地域は、日本国内では沖縄しかない。最前線へと無防備に投げ出された人びとが、老若男女を問わず、日々の暮らしの場で殺されていったのである。その大半は米軍の無差別爆撃による被害者であったが、日本軍によって直接的・間接的に死に追いやられた人も少なくなかった。

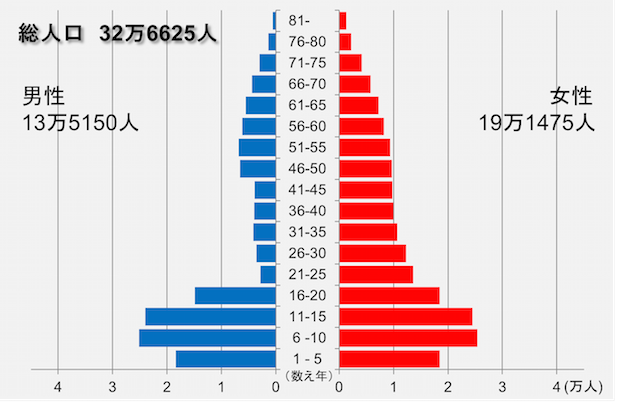

図 3:沖縄戦における戦死者の内訳(沖縄県推計)

図3の通り、1945年の沖縄戦による日本側の戦死者の半数は一般住民であった。日中戦争とアジア・太平洋戦争全体では、日本人の戦死者の比率は軍人軍属の3に対して民間人が1(約230万:約80万)であるので、沖縄戦の1対1という数値は突出している。民間人の戦死者数は9万4000人と推計されているが、戸籍などの基礎資料が沖縄戦で灰燼に帰したためいまだ正確な数は明らかになっておらず、実際はその数を上回るともいわれている。

「本土」でも、空襲や原爆投下などによる民間人の戦争被害が大きかったことはいうまでもないが、それは都市部に限定的なものであった。「本土」の戦災死没者(民間人)は約50万人と推計されているが(注7)、これは当時の「内地」の人口総数の1%に満たない数である。徴兵年齢層の男性を除けば、多くの日本人は地上戦の戦場から遠い「銃後」にいた。「本土」は、前線と「銃後」の境界が消失し、戦闘員と非戦闘員の区別が曖昧化する沖縄戦のような事態を経験することはなかった。

若者が死んでいった戦争

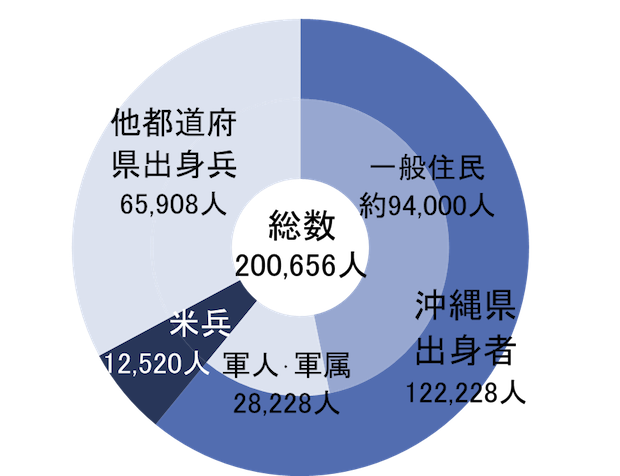

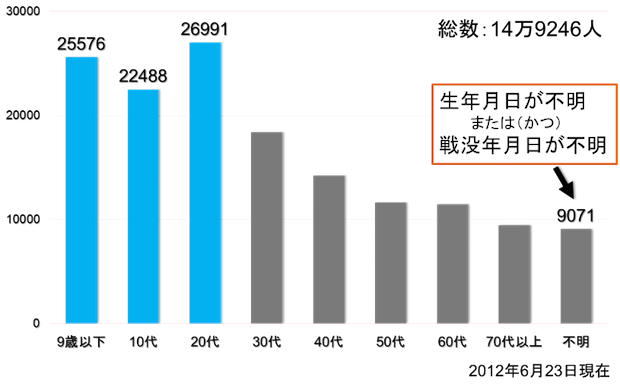

図4は、平和の礎に刻銘された沖縄出身者の年代構成である。平和の礎とは、沖縄県糸満市の摩文仁に存在する、沖縄戦の戦死者の個人名がすべて刻まれた刻銘碑である。ただし、沖縄県出身者に限っては、沖縄戦の範囲を越え、満州事変に始まる15年戦争全体の戦死者・戦争関連死者が対象となっているが、沖縄出身刻銘者の8割以上が沖縄戦関連の死者である。2012年6月23日現在で14万9246人の沖縄出身者が刻銘されており、図4ではその内年齢が確定・推定できる14万175人から年代構成を割り出した。

図 4:平和の礎の沖縄出身刻銘者の年代構成(注8)

この図からも、沖縄戦の人的被害が若い世代に集中していたことが見て取れる。20代以下の年少世代が年齢のわかる刻銘者の54%を占めており、沖縄戦では子どもや若者の人的被害が大きかったことが明らかである。図4に見られるように、沖縄戦は、若い世代の大量死が短期間で発生した逆縁の極みであった。

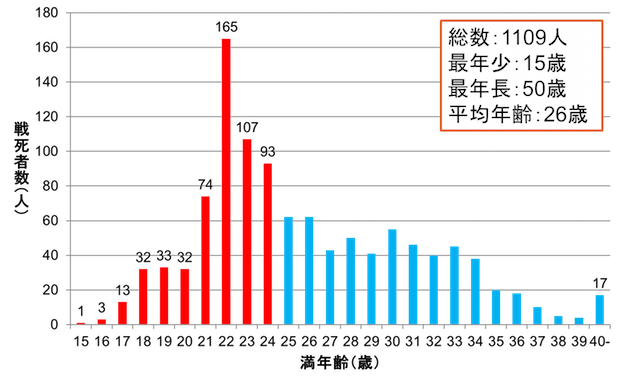

図 5:沖縄戦で戦死した新潟県出身者の年齢構成(注9)

これは、沖縄出身者に限ったことではない。沖縄戦に動員された「本土」出身の軍人軍属に関しても、そのほとんどは20代の若者であった。沖縄戦では、7万3000人以上の本土出身者が動員され、その内の約9割が戦死している。その全体の年齢構成は明らかになっていないため、ここでは、参考までに新潟県出身の沖縄戦戦死者(1109人)のデータを提示したい。図5の通り、22歳の165人を頂点として、20代が全体の7割近くを占め、10代の戦死者も82人いる。最年少は15歳である。それに対して、40代以上は17人に過ぎない。戦死者の平均年齢は26歳であった。

以上のデータから、冒頭に挙げた「老人が始めた戦争で死ぬのは若者」という言葉の後半部分が、キャッチフレーズでも偏った主張でもなく、少なくともアジア・太平洋戦争に関しては歴史的な事実であることがはっきりした。戦前の日本で「一銭五厘」と揶揄された兵隊の命の値段であったが、その言葉通りに、多くの若者が消耗品扱いされ、死んでいったのである。

政治的決定権の不均衡

それでは、冒頭のフレーズの前半部分を今一度思い起こしつつ、若者たちは、「老人が始めた戦争」によって死んだといえるのか、検討してみたい。この小文で戦争責任の主体にまで踏み込んで論じることはできないが、戦前の日本において国政の中枢が天皇を補弼する内閣にあったことを考えれば、アメリカとの戦端を開いたアジア・太平洋戦争開戦時の内閣の政治的責任は最大限に見積もられるべきであろう。

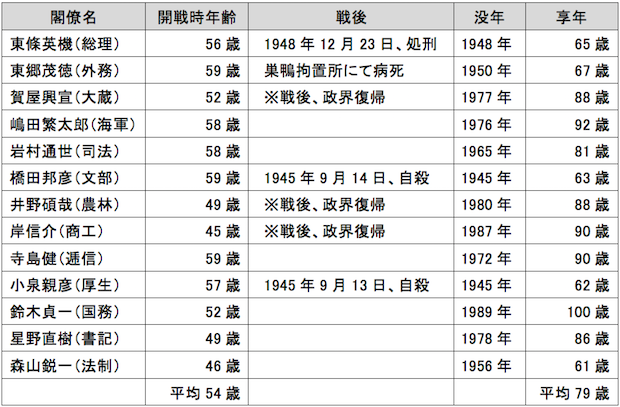

表1は、アジア・太平洋戦争開戦時の東條内閣の主な構成員の一覧である。各大臣の開戦時の年齢を記載したが、平均年齢は54歳であった。これらの閣僚の中で、戦争中に死んだ者は一人もいない。敗戦直後に自殺した者が2名、A級戦犯として処刑された者が1名、巣鴨拘置所に服役中に病死した者が1名いるが、残りは長寿を全うした人が多い。また、戦後、政界に復帰した人も何人かいる。敗戦後の混乱期に自殺・刑死した人を含めて、彼らの死没時の平均年齢は79歳であった。

表 1:アジア・太平洋戦争開戦時の東條内閣の平均年齢[吉田裕他編『アジア・太平洋戦争辞典』(吉川弘文館、2015年)などを参照して筆者作成]

ここであらためて図1・2・4・5を見返してみると、「老人が始めた戦争で死ぬのは若者」という言葉が実感をもって迫ってくる。開戦責任をすべて彼らに帰することはできないとしても、国家の中枢にいた年長者の政治的決定が戦場における若者たちの大量死に直結していることは否定できない。

一方で、政治的決定権を有する年長世代によって戦場に投げ出され、死んでいった若者たちの大半は、戦争に対して何らかの意思を示す政治的機会を一切与えられていなかった。彼らが選挙権というささやかな政治的決定権すら有していなかったことは忘れられがちである。若者たちは、年長者の動員命令に唯々諾々と従うより術がなかった。

戦後世代から戦中世代に向けられる定番の質問として「どうして戦争に反対しなかったのか」というものがあるが、そのための手段は限られていたのが実状である。戦争に反対するための「小さな一票」すら、大方の国民は有していなかったのである。

アジア・太平洋戦争中に行われた唯一の国政選挙である1942年の衆議院議員総選挙を例に取ると、そのときの有権者数は1500万人に満たなかった(注10)。当時の植民地を除く日本の人口は約7300万人(注11)であったため、全人口に占める有権者の割合は2割程度に過ぎなかったことになる。

そのような政治的決定権を有しなかった人びとの中で、誰よりも多くの「犠牲」を払うことになったのが、若者や子どもであった。

権利と義務のアンバランス

大日本帝国憲法下の日本において、兵役は、納税、教育と並ぶ臣民の三大義務の一つであった。1927年には、徴兵令を改定した兵役法が制定されて、兵役義務者を満17歳から満40歳までの「帝国臣民タル男子」(同法第1条)とした。対象者は、20歳のときに徴兵検査を受け、最も体格や健康状態の良い甲種合格者を中心に現役兵として召集された(注12)。徴兵適齢は20歳(1944年より19歳)であったが、25歳未満の若者に選挙権という権利は与えられていなくても、17歳以上の男性に兵役の義務はあったのである(注13)。

中学校以上の学校に在学する者は、軍隊への徴集が猶予されるという特権が与えられていたが、日中全面戦争以降の兵員の大量動員の中で、大学生の在学徴集延期は有名無実化していく。1943年10月には、理工系など一部を除く大学生の徴集延期制が中止され、ほとんどの文系学生が臨時徴兵検査を経て陸海軍に徴兵されていった。いわゆる学徒出陣である(注14)。

その後、戦時動員は、より若い世代、女性へとなし崩し的に拡大の一途を辿っていく。沖縄戦では、14歳から19歳までの師範学校や中学校、実業学校の男子学徒が軍人として動員された。現在の中学2年生から大学2年生までの年齢に当たるが、その内14歳以上17歳未満の学生の動員に関しては、法的根拠なく行われたものであった(注15)。

その結果、約1500人の男子学徒が動員され、半数以上が戦死している(注16)。男子学徒隊の戦死者の約半数が、17歳未満の生徒であった。一方、女子学徒もまた、軍の看護婦(補助看護婦)として約500人が召集され、その約4割が戦場で命を落としている。

そもそもこの戦争は、若者たちのあずかりしれないところで始められた戦争であった。彼らは、物心ついた頃から戦時体制の中で生まれ育ち、その是非を問うことすら許されず、否応なしに戦場へと駆り出されていったのである。問題は、最大の当事者である若者たち自身があらゆる政治的決定から疎外されていたことにある。

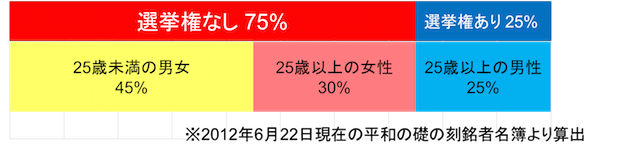

図6は、平和の礎の刻銘データ(2012年6月23日現在)にもとづき、刻銘者の選挙権の有無の割合を示したグラフである。戦死時点の年齢が確定・推定できる14万175人の刻銘者の45%が25歳未満であり、選挙権がなかった世代に当たる。残りの25歳以上の刻銘者についても、当時女性に関しては選挙権がなかったので、1944年当時の沖縄県の人口性比81.7(女性 100 人に対する男性の数)から推計すると、残りの55%の内訳は女性30%、男性25%となった。図5の通り、選挙権という限られた意味ではあるが、少なくとも沖縄出身の戦死者の4分の3が戦争に関わる政治的決定とは無縁であったと考えられる。この数字は、戦死時点の年齢にもとづくため、アジア・太平洋戦争開戦時にまでさかのぼると、さらに選挙権がなかった人の割合は高くなるはずである。

図 6:平和の礎の沖縄出身刻銘者の選挙権の有無(注17)

「本土」出身の沖縄戦戦死者に関してはほとんどが男性であるが、その年齢構成は新潟県出身者に限って図5に示した通りである。赤い棒グラフの部分が25歳未満であり、その合計は553人となる。すなわち、全戦死者の半数が選挙権を持たない世代であった。死没時ではなくアジア・太平洋戦争開戦時を基準にすれば、6割以上に選挙権がなかったと考えられる。

なお、付言しておけば、アジア・太平洋戦争が始まると、植民地籍の男性に対しても兵役の義務が課せられることになり、1944年から朝鮮人と台湾人の徴兵が始まったが(注18)、彼らもまた参政権が認められていなかった存在であった(注19)。沖縄戦では、1万人以上の朝鮮人の若者が、朝鮮半島から軍夫や慰安婦などとして動員され、数千人から1万人以上が戦死したが、その実態も実数も不明である(注20)。沖縄戦に限らず、戦場に送り込まれた植民地の若者たちは、日本国籍を有する「内地人」の若者たち以上に政治的決定権を剥奪された存在であったことを記しておきたい。

以上、「国家総動員体制の極限」といわれる沖縄戦を事例として、「老人が始めた戦争で死ぬのは若者」という言葉のリアリティーを確認した。統計資料などから明らかになったことは、戦争における死が圧倒的に不平等な死であったということである。戦争による「犠牲」は、国民に均等に降りかかったわけではなく、特定の地域や世代に偏在した。その中でも、一番の被害者は若者や子どもであった。まさしく戦場で殺される者の目線が政治に反映されなかったことが悲惨な結果を招いたといえる。

当事者不在の政治の行く末

はたして、そのような当事者不在の政治は過去のものなのだろうか? 日本は、今なお政治に若者の声が反映されにくい社会であるが、何よりも若者の利害を代弁してくれる20代・30代の政治的代表の不足は深刻である。

2017年4月26日現在、衆参両院の国会議員717人の内、40歳未満の議員は42人(約6%)しかいない。当選時に20代だった衆議院議員はいたが、現在20代の議員は皆無である。残りの約94%の議員(675人)が40歳以上ということになるが、81歳を最高齢として、その内65歳以上の前期・後期高齢者が約24%(165人)を占める(注21)。全国会議員の平均年齢は55.6歳であった(注22)。

このようなかなり中高年に偏った立法府の年齢構成で、若い世代の民意が適切に反映されるのであろうか? 経済学者の小黒一正氏は、このような国会議員の年齢構成の偏りが、高齢世代偏重の「若い世代に不利な政策」を招きよせると警告している(注23)。小黒氏によれば、若い世代の利益を守ろうとする政治力学が働かなかった結果、「1986年以降に生まれた世代」が「1945年以前に生まれた世代」よりも1億2000万円以上も損をする世代間格差を引き起こしているという(注24)。

一方で、こうした世代間の不均衡は、若者たちの投票行動の反映であるともいえる。直近の国政選挙(2016年の参院選)の結果を見ると、他の世代に比べて20代の投票率は極端に低い。60~70代の投票率が概ね70%を超えているのに対して、20~24歳は33%、25~29歳は38%であった。ちなみに、この選挙から新たに有権者となった18~19歳の投票率は47%と比較的高かったが、30代以下の若年層の投票率は60~70代よりも20%以上低いという結果が出ている(注25)。

この傾向はいつ頃からなのだろうか? 1967年の衆議院議員総選挙では、50歳以上の高齢世代(72%)よりも20~49歳の若年世代(75%)の方が投票率は高かったが、それ以後の選挙では、すべて高齢世代が上回っている。1980年代に入って両者の投票率は開き始め、2012年の総選挙では、若年世代が49%、高齢世代が69%と、20%の差を付けた(注26)。このデータに見られるように、現代の日本では、若い世代が自らの政治的権利を手放している側面は否めない。

経済学者の吉田浩氏は、若年世代(20~49歳)の投票率が1%下がると、若年世代は1人あたり年間約13万5000円分の経済的不利益を被るとの試算を2013年に公表している。吉田によれば、これは、「若年世代が投票権を行使しなかったことによって失っている便益」であり、「政治に参加しなかったことによって生じた損失」であるという(注27)。

おわりに

本稿では、戦争に関する政治的決定において当事者が関与できない不平等と、それによってもたらされた悲劇を検証したが、それは若い世代が政治に参加できなかったことに起因する損失であると概括できよう。戦前の日本においては、25歳未満の若者および女性の政治参加は制度的に不可能だったわけだが、現在の日本においては、政治に関与できないのではなく、関与しないことが大きく違う点である。

2016年の参院選では、選挙権が18歳以上となり、有権者数は1億600万を超えた(注28)。これは全人口の約84%を占める割合であり、戦前少数派だった有権者は、現在圧倒的な多数派となっている。仮にいま、平均年齢60歳(注29)の現行内閣のもとで戦争が起こり、若者が戦場で死んでいく事態が生じたとしたら、国民主権の日本に生きる私たちは戦前とは比べものにならないぐらいの政治的責任を負うことになる。選挙権を持っているが、行使しない若者も同様である。

1950年代まで全人口の60%を超えていた30歳未満の人口は、2010年代に入り30%を切り、今後さらに逓減していく見込みである(注30)。未曽有の高齢化社会が待ち受ける日本で、有権者の中でも圧倒的多数の高齢者が少数の若者を戦場へと送り込むことになれば、もはや一部の「老人」のせいにして済ませることはできないだろう。

この国の主権者である限りにおいて、私たちは、当事者不在の政治の行く末にあるものが当事者の不利益であったという歴史的事実に学び、政治的選択を行う必要があるように思われる。

(注1)『Sight』vol.63(ロッキング・オン・ジャパン2016年5月増刊号)、2016年3月。

(注2)『昭和20年人口調査集計結果摘要』(総理府統計局編集・発行、1977年)記載の人口統計にもとづく。

(注3)1945年の人口統計は海外からの復員が進行中で人口移動が激しい時期に行われたため、1940年と1950年の国勢調査結果を比較照合した。

(注4)厚生省社会・援護局援護50年史編集委員会編『援護50年史』ぎょうせい、1997年。

(注5)沖縄群島政府統計課編『沖縄群島要覧』(琉球文教図書、1952年)記載の人口統計にもとづく。

(注6)石原俊「そこに社会があった──硫黄島の地上戦と〈島民〉たち」『Mobile society review』15号、モバイル社会研究所、2009年。

(注7)前掲『援護50年史』

(注8)沖縄県提供のデータより筆者作成。

(注9)新潟県提供のデータより筆者作成。

(注10)帝国書院「衆議院議員総選挙の定数、立候補者数、選挙当日有権者数、投票者数および投票率」

(注11)総務省統計局編『第66回日本統計年鑑 平成29年度版』毎日新聞出版、2016年。

(注12)大江志乃夫『徴兵制』岩波新書、1981年。林博史「軍事動員の仕組み」『沖縄県史 各論編第6巻 沖縄戦』沖縄県教育委員会、2017年。

(注13)徴兵制は義務であったが、その他に本人の意思のもとで軍役に服する志願兵制度があった。1944年10月には、陸軍特別志願兵令施行規則が改定され、14歳以上17歳未満の者も志願によって第二国民兵役に編入できることになった。同上「軍事動員の仕組み」

(注14)神代健彦「学徒出陣」『アジア・太平洋戦争辞典』吉川弘文館、2015年。

(注15)同上「軍事動員の仕組み」

(注16)普天間朝佳「学徒隊」『沖縄県史 各論編第6巻 沖縄戦』沖縄県教育委員会、2017年。

(注17)沖縄県提供のデータより筆者作成。

(注18)陸海軍の志願兵制度は1943年までに施行されていた。また、日本人より少し遅れて、朝鮮人の学徒出陣も実施された。趙景達『植民地朝鮮と日本』岩波新書、2013年。

(注19)「内地」在住の植民地出身者に関しては参政権が認められていた。

(注20)林博史『沖縄戦が問うもの』大月書店、2010年。

(注21)「デジタル国会議員名鑑」

(注22)同上より筆者集計。

(注23)小黒一正「世代別選挙区を採用したら議席配分はどうなる?」2011年7月7日

(注24)小黒一正『2020年、日本が破綻する日』日経プレミアシリーズ、2010年。

(注26)吉田浩「若年世代は1%の投票棄権でおよそ13万5千円の損!?」2013年8月1日

(注27)同上。

(注28)『朝日新聞』2016年6月23日付。

(注29)『日本経済新聞』2016年8月4日付。

(注30)内閣府編『平成26年版 子ども・若者白書』日経印刷、2014年。

プロフィール

北村毅

1973年、北海道生まれ。早稲田大学人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。早稲田大学高等研究所准教授、早稲田大学琉球・沖縄研究所客員准教授をへて、現在、大阪大学大学院文学研究科准教授。専門は、文化人類学・民俗学。著書に『死者たちの戦後誌──沖縄戦跡をめぐる人びとの記憶』(御茶の水書房、2009年)などがある。