2019.09.09

母子世帯の居住貧困

女性が子を守り生き延びることが難しい環境

2019年1月、千葉県野田市において、8歳の女児が、実父に殺害されるという痛ましい事件が起こった。その後、母親は、殺人幇助(ほうじょ)の罪で逮捕された。

しかし、事情をよく知れば、母親は、父親(夫)のドメスティックバイオレンス(DV)について行政に相談した過去があり、その後、離婚、復縁した経緯があった。加えて、行政側は、父親から女児への虐待を早々にキャッチし、これを高リスクケースと判断していたにもかかわらず、最悪の事態を防ぐことはできなかった。

メディアは連日のように同事件を取り上げ、SNSなどでもこれに絡む情報が拡散され続けている。とくに、今回の事件では、児童虐待の背後にDVの可能性を示唆する報道が多かったことが特徴だった。民間シェルターの連合組織であるNPO法人全国シェルターネットも早々に声明を出し、「DVと虐待をひとつながりのものととらえ、女性と子どもを連動して守る支援システム」の必要性を指摘するとともに、暴力にさらされる女性たちの日常がいかに過酷なものか、そして、極限の状態で子を守ることがどれほど困難であるかを強く訴えている。

こういった動きの一方で、相変わらず世論は彼女を「子どもを守れなかった非情な母親」と誹謗中傷し続けている。たしかに、多くの人が、「暴力を受けてなぜ逃げない」と不思議に思うことだろう。しかし、逃げることは、暴力の生活に留まるのと同じくらい、あるいはそれ以上の苦痛を伴う。暴力という地獄から逃げた先には、生活困窮と社会からの孤立という種類の違う地獄が待ち構えているからだ。

たしかに、2001年には、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下DV法)が施行され、被害者の相談、保護、そして自立の支援が公の責務とされた。しかし、自立の第一歩となる住宅支援についていえば、無策ともいえる既存の住宅施策をDV被害者に適応させた、つぎはぎだらけの不完全なものである。よって、命がけで逃避しても、生活の基盤となる住宅の確保すらできないなど、厳しい現実が突き付けられることはまれではないのだ。

では、女性が子を守り、生き延びるためには何が必要か。目下、児童虐待防止に係る制度の見直しや児童相談所の権限の強化など、様々な議論がなされているが、ここでは、居住保障の面から母と子を支える仕組みの必要性を整理してみたい。

行き場を失う女性と子どもたち

ここ数年、子どもの貧困がクローズアップされたことで、母子世帯の貧困は解決すべき社会課題として広く認知されるようになった。その一方で、離婚などを機に、深刻な居住貧困に陥る彼女らの実相はほとんど知られていない。

しばしば、彼女らの平均収入が低いことが指摘されるが、これは、婚姻時の就労状況に起因するところが大きい。平成28年度全国ひとり親世帯等調査(以下ひとり親等調査)によると、婚姻時に就業していたとするシングルマザーは7割を超えるが、そのうち正社員の割合は3割程度、大多数がパートや派遣に従事していたと回答している。出産後、育児と仕事の両立に苦悩し、フルタイムの職をあきらめる女性は未だ多い。離婚などにより、突如一家の大黒柱になるも、断絶してしまったキャリアとそこに育児の負担がずしりとのしかかり、安定職への道のりは、一層険しいものとなる。

とくに就労が不安定な離婚前後のこの時期に、住まいの確保に迫られるというのが彼女らの住宅問題の特徴でもある。持家に住んでいても、名義が夫であったり、ローンが残っていたりということからそこを出る決断をする者は多いし、生活が立ち行かず実家に戻る、DV、借金問題など円満に離婚協議が進められずに子を連れて家を出るなど、その理由は多岐に渡る。いずれにしても、筆者の調査では、8割を超える世帯が離婚を機に転居を経験しており、うち7割が住宅確保に苦労したと回答していた(葛西2017)。

当然のことながら、新居が決まらなければ、職探しも、子の学校や保育所の手続きも進められない。かといって、職がなければ、住宅の確保も、保育所の入所も難しい。どこから手をつけていいのかわらからず、自立が大幅に遅れるということは決して珍しくはないのだ。

近年、空き家が増えたことで、シングルマザーでも、民間賃貸住宅を借りやすくなったともいわれる。しかし、無職、非正規職という条件となれば話は別だ。これに、準備できる一時金が少額であることや、保証人の確保が難しいなどの悪条件が続けば確実に「貸し渋り」の対象となってしまう。

利用しにくい住宅支援制度

彼女らへの住宅支援もあるにはあるが、当事者ニーズと乖離している部分も多く、それが利用できる者はごくわずかだ。

たとえば、低廉な家賃で入居できる公営住宅への母子世帯のニーズは高い(葛西2006)。ひとり親への優先枠を設けているも自治体は多いが、「当たらない」、「希望する地域に空きがでない」などの声は相変わらずよく聞かれる。地域によっては空室もあるが、それらはたいてい、駅から遠い、近くに雇用機会がないなど、働くひとり親のニーズを満たすものになりにくい。加えて、公営住宅は応募から入居まで数カ月かかり、離婚直後のもっとも窮迫している時期に利用ができないという課題もある。

児童福祉法に位置づく母子生活支援施設もあるが、その存在は一般にあまり知られていない。ひとり親世帯等調査によると、同施設を利用したことがあるものは全体の2%に過ぎず、非利用者の4割もの世帯が、これを知らなかったと回答している。ただ、知っていても、施設という響きに抵抗を感じるという声も多い。さらに、2001年のDV防止法施行以降、同施設は、被害者を保護する緊急一時保護所として位置付けられた。これにより、施設によっては、より緊急性の高い世帯を優先せざるを得ない事情もあるようで、たんなる住宅事情だけで利用することが難しいという声もあがっている。

これら以外にも、住宅資金、転宅資金といった母子世帯向けの貸付制度もあるが、利用に際しては、収入や生活状況等を含めた返済能力の厳しい査定があり、真に生活に困窮しているものにとっては利用しにくいものとなっている。

2017年秋からは、新たな住宅セーフティネット制度がスタートし、住宅の確保に配慮が必要な世帯(住宅確保用配慮者)の入居を拒まないことを条件として登録された民間の賃貸物件をセーフティネット住宅と位置づけ、そこに改修費補助や家賃補助を投入する仕組みが整備された。しかし、開始から2年が経過してもなお、肝心の登録住宅が増えないことや、家賃補助の導入を決める自治体がごくわずかであるなど、これが機能するまでにはまだまだ時間がかかりそうだ(国交省2019)。

インタビューの過程では、親類知人宅を転々としたり、安宿やファミレス、公園などで急場を凌いだりという深刻な居住不安の経験が聞かれた。

その、一方で、住宅の確保に躓いたがゆえに、耐え難い暴力や搾取の環境に留まらざるを得ない女性と子どもたちが未だ数多く存在することも忘れてはならない。

低質な居住環境と子どもの成長

住宅が確保できたからといって母子世帯の居住貧困が解決するわけではない。

ひとり親世帯等調査によると、母子世帯の半数が賃貸住宅に居住しているが、うち、6割が民間の賃貸住宅に依存している。ただし、経済力が低い母子世帯が借りることができる住宅の質は著しく低い。居住水準を示す1つの指標として、我が国には、最低居住(面積)水準という指標がある。端的にいうと、人が健康で文化的な生活を営む上で、必要最低限の居住面積を数値化したものである。

筆者が行った調査では、民間借家に居住する母子世帯の4割もが水準未満の生活を強いられていた(葛西2007)。ファミリー向けの民間賃貸住宅の家賃は高額である。そのため、ワンルームマンションなどの狭小のスペースに子どもと身を寄せ合って暮らすなどの事例も珍しくはない。広さを取るか、設備を取るか、立地を取るか。母子世帯の住まいの確保には多くの妥協が伴うのである。

このような狭小なスペースでの生活は子どもの成育環境にも強烈な影響を与えると考えらえる。幼いきょうだいが騒いだり、泣いたりする中で学習に集中できているのだろうかという悩みや、性別の異なる10代のきょうだいを同室で就寝させることに違和感を覚えるという意見は多く聞かれる。

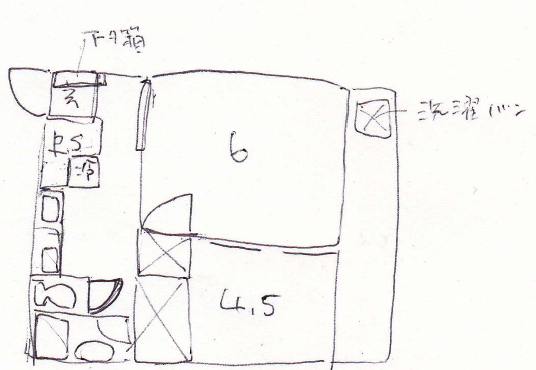

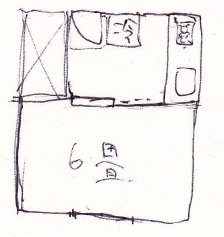

図1と図2は、あるシングルマザーが書いた「離婚直後」と「現在」の住宅の間取りである。夫からの自身への暴力、子どもたちへの虐待に耐えかねて飛び出した先は風呂なし6畳一間の小さな場所であった。少し生活が安定し、現在の住宅に移ったが、成長期の子ども二人と暮らすには狭すぎるのだそうだ。

図1 母子世帯が書いた図面2K

図2 母子世帯が書いた図面1K

とくに辛いのは、子どもの学習スペースを確保してやれないことだと彼女は言う。勉強机を置くスペースもない狭小の部屋で、子どもたちは床に這いつくばるようにして宿題をしているのだとか。経済的貧困が子どもたちの教育の機会を奪うという意見はよく聞かれるが、居住の貧困が子どもたちの健やかな成長や学習に与える弊害も併せて議論されるべきであろう。

低家賃住宅に依存していても、所得の低い母子世帯にとって、その住居費負担はきわめて大きい。筆者の調査では、民間借家に居住する母子世帯の住居費負担率は35%を超えている。中には、月収より高い家賃を支払っているものも確認された(葛西2007再掲)。母子世帯の就労は不安定である。支払える範囲の家賃と想定して入居を決めても、急な失職はよくあることであるし、パートやアルバイトの場合には、欠勤が続けばその分手取り額は減る。よって、急に、家賃負担が跳ね上がることも珍しいことではないのである。

空き家の増大とシングルマザー向けシェアハウス(母子SH)

母子世帯の住宅事情に着目した営利企業が、専用のシェアハウスを開設し始めている。この背景には、近年、深刻化する空き家の増加がある。2019年4月の総務省の発表によれば、空き家率は過去最高の13.6%(846万戸)となった。このような空き家の活用に困る事業者が、これまで不動産市場から排除されがちであった母子世帯をターゲットにし始めたということである。

では、なぜ、シェアハウスなのか。まずは、採算面のメリットがあげられる。とくに、2世帯住宅やメゾネット型の分譲マンションなど、規模の大きな物件の借り手がつきにくいという事情がある。これをシェアハウスに転用して、入居者を複数集めれば、一棟分の賃料を徴収することができるというわけだ。また、水回りは共有でもよいため、改修の費用も低く抑えられる。従来、単身向けのシェアハウスが主流であったが、個室の規模が大きかったり、周辺環境が子育て世帯向きだったりという理由から、母子をターゲットにしたという意見は多い。

こういったハードの条件と併せて、集住による助け合いの効果への期待があげられる。ひとり親世帯等調査では、母子世帯になった当時、約半数が手のかかる未就学児童を扶養している。保育所の送迎や家事の分担など、少しの支えで、母親の精神的負担が大きく軽減されることもある。非血縁による互助がうまく醸成されれば、低コストでケア付き住宅の仕組みができるというわけである。

企業型のシェアハウス事例は、2008年頃から徐々に増加しはじめ、閉鎖したものも含めて全国に35カ所ほど存在する。当初は賃料の高い首都圏に集中していた母子SHであるが、ここ数年、東北や九州地方でも事例がみられるようになった。

多様化な母子SHの取り組み

母子SHの内容は、事業者によって、また、地域性もそこに相まって、きわめて多様なものとなっている。筆者の調査では、家賃は3万円から15万円まで幅広く、居室の広さも、小規模な所で4.5畳、大きい所では20畳を超えるところもある(葛西2018)。まだ、数は少ないが、居室に水回りが完備されているハウスもある。

当初は、集住の仕組みだけを提供する事業者が多かったのだが、ここ数年、働く母子世帯の生活ニーズに、よりマッチした支援を提供しようと、多様なケアの仕組みをセットにしたコンセプト型の母子SHが次々と登場している。

慢性的な人材不足に悩む介護業界からは、介護職に就くことを約束する母子世帯に対して、シェアハウスと保育をセットで提供するというところが出てきた。また、あるハウスでは、保育士資格を有するアクティブシニアが同居し、平日、母親不在時の子の見守りと食事提供サービスを行っている。都内にあるハウスでは、子ども食堂や学習支援を行う地元NPOに共有スペースを貸し出したことにより、居住者はもちろん、地域の子育て世帯にもケアを届けられるようになったという。

2016年には、千葉県にある事業者が、小規模保育園と居住者の働く場所としての洗濯代行店を併設した定員18世帯の母子SHを開設している。一階部分のテナント収入により、シェア住戸の賃料を抑えることが可能となっている。居室にはバストイレ、台所が完備されており、長期に住める工夫がなされている。棟内には広々としたLDKが併設されており、そこが居住者の交流の場となる。必ずしも就職が入居の要件ではなく、希望者を募るかたちでリクルートしている。働き方も自由で、正社員として働く者もいれば、空いた時間にパートをするというケースもある。無職で入居し、そこで働き生活を立て直した事例も複数ある。

これらの事例のように、賃貸事業だけではなく、他の事業や地域資源をミックスさせることで、幅広い入居者支援が可能となる。また、居住者の生活が安定すれば、家賃不払いリスクは低減し、シェアハウス事業の安定に繋がる。この一挙両得ともいえる仕組みをいかに構築するか。目下、多くの事業者が暗中模索しているのである。

母子のシェアハウスニーズ

筆者は、調査の一環で、入居相談の場にも積極的に立ち会っている。

そこで、まず、驚いたのは、乳幼児を抱え、シングルマザーになる前の状態(プレシングルマザー)で相談に訪れるケースが圧倒的に多いという実情である。身体的、精神的、経済的な暴力に加え、父親から子への虐待、悪意の遺棄など、そこで語られる離婚理由は壮絶だ。仕事はこれから探すか、非正規職が多い。働いている場合でも、収入は児童扶養手当の受給を見据えておおよそ200万円程度というのが相場であろう。

母子SHの入居を希望した理由については、他に行き場がないというものがほとんどだ。つまり、一般の不動産業者で貸し渋りにあったり、紹介される物件が劣悪だったりという事情から、母子SHに辿り着いたという事情である。

職場と住まいを近接させなければ、仕事と育児の両立は難しい。雇用機会の豊富な都心に住みたいと希望するものが多いが、とくに、都内などでは低質なものでもそれなりの住居費がかかる。その点、母子SHであれば、家賃も手ごろで、居室は一室しかないが、共有空間は充実しており、セキュリティの面でも安心など、それなりのメリットがある。あらかじめ最低限度の家財道具が設置されているため、初期費用が安く、すぐに新生活が始められる柔軟性も魅力のようだ。

DVを原因として離婚を検討している相談者の中には、行政に相談に行った者もいた。そこで、極秘施設(いわゆる公民のDVシェルター)に入所する選択肢しかないこと、携帯は使えないこと、外界との接触をたつこと、通勤、通学が禁止されることなどの条件を聞いて支援を受けることをあきらめていた。ある相談者は「仕事を長期に休めということは、仕事を失うということですよね。そうなると確実に生活に困ります。すべて捨てたら支援してやるって、本末転倒だと思います。」と悔しそうに語っていた。

母子SHには、一般の不動産からはじかれた、とくに、困窮した層が相談に訪れる傾向が高い。そのニーズに応えようと、保証人も一時金も不要としているところが多く、無職の相談者の場合でも、短期の定期借家契約を結び、その分の家賃を前払いすることで入居を認めているところもある。

しかし、入居のハードルを下げることはトラブルを誘発することに繋がる。事実、母子SHの現場では、日々、大小あらゆるトラブルが頻発しており、ほとんどの事業者が、生活保護の受給支援やDV被害者、精神疾患者への対応等に駆けずり回っている。そのため、手間がかかりすぎて、採算が合わないと撤退を決める事業者も多く、持続性の面で大きな課題を抱えているのである。

さいごに

入居者への聞き取りの中では、騒音や居住者同士のもめごとなどもよく聞かれるが、総評としては肯定的な回答が多く、その内容は、たいてい「ここがなかったからどうなっていたか分からない」と締めくくられる。

聞き取りした中には、妊娠中に暴力をふるう夫から逃れ、幼子を連れて入居したというケースがあった。親類や知人宅を転々としたあと、辿り着いた先が母子SHだった。「上の子を抱えて、ひとりで出産なんてとても無理だと思った」という彼女は、入居から数カ月後、ハウスオーナーや居住者に支えられて、無事、女の子を出産した。

また、ある若い母親は、シェアハウスについて「入ってよかったよね。多分・・・。この子を殺さずにすんだわけだからさ」と語っている。ドキリとするような言葉に戸惑っていると、「この子と二人だとめちゃ寂しいし。育児なんて思い通りにならないことばっかじゃん。」と彼女は続けた。ハウスでは、おせっかいな、年上の居住者らがあれこれと世話を焼いてくれるのだという。

これらは一見、美しい話のように聞こえるが、角度を変えると、非常にリスキーな案件を、ソーシャルワークのスキルのない民間企業が救っているといういびつな構造が見えてくる。ここで指摘したいのは、住宅政策の無策が母子世帯をはじめとする多くの居住困難層を生み出し、その状態こそが、母子SHのような仕組みが存在する余地を作っているという現実である。

たしかに、住まいの選択肢がない中で、母子SHが果たす役割は大きくなりつつある。しかし、残念ながらこれは居住貧困の万能薬ではない。このような住まい方に適応できる母子世帯ばかりではないし、何より、支払い能力等の問題や適性等でここから漏れ落ちる層も相当数存在するのだ。よって、求められるべきは、住宅に窮するすべての人に、適切な住宅を保障すること。これに尽きるのではないだろうか。その選択肢の1つとして、集住の仕組みは位置づけられるべきであり、これしか策がないという実情は、公の怠惰の証でもある。

未だ、多くの女性と子どもが暴力や搾取の生活に怯えて生活している。そこから一歩を踏み出して、女性が子どもを守り生き抜くことができる社会の実現に向けて。何ができるのか。日本の住宅政策の覚悟が試されるときに来ている。

1)NPO法人全国シェルターネット(2019)千葉県野田市のDV・虐待事件についての声明

http://nwsnet.or.jp/statement/2019213?fbclid=IwAR029G6sa065zZDr68RkmpAKZp_h0eTJWyvlPBCoKApCIP1KREhRWdr37v8 (2019年6月7日にアクセス)

2)厚生労働省(2017)平成28年全国ひとり親世帯等調査結果報告

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html(2019年6月15日にアクセス)

3)葛西リサ(2017)母子世帯の居住貧困、日本経済評論社

4)葛西リサ(2007) 母子世帯の居住水準と住居費の状況‐大阪府及び大阪市の事例調査を中心として‐都市住宅学会都市住宅学59号,pp15~20

5)葛西リサ、大泉英次(2006)母子世帯の居住実態とその地域格差に関する研究‐大阪府及び大阪市の事例調査を中心として‐住宅総合研究財団研究論文集No32、pp261~271

6)国土交通省(2018)新たな住宅セーフティネット制度に係る取組等について

https://jutakusetsumeikai-file.jp/safetynet_2018/doc/safetynet2018_doc01.pdf

(2019年6月15日にアクセス)

7)総務省統計局(2019)平成30年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計結果の要約https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/g_youyaku.pdf(2019年6月15日にアクセス)

8)葛西リサ(2018)住まい+ケアを考える~シングルマザー向けシェアハウスの多様なカタチ~、西山夘三記念 すまい・まちづくり文庫

プロフィール

葛西リサ

立教大学所属、日本学術振興会RPD研究員。

専門は、住宅政策、居住福祉、女性福祉。

主な著書に、『母子世帯の居住貧困』(2017)日本経済評論社、『住まい+ケアを考える~シングルマザー向けシェアハウスの多様なカタチ~』(2018)西山夘三記念 すまい・まちづくり文庫がある。