2020.04.07

不確実な情報が錯綜する中で有益な情報をどう見分けるか――災害多発時代を賢く生き抜くためのリスクマネジメント(前編)

新型コロナウィルスCOVID-19が世界中で蔓延し、世界中の国や都市でロックダウンが相次いでいます。過去数年、これまでも地球上で異常気象(日本では大型台風や集中豪雨、オーストラリアやカリフォルニアでは極度の乾燥に起因する山火事)が相次ぎましたが、今年は疫病というまた別のタイプの「災害」に世界中が見舞われています。

筆者はこれまで約20年間、特定の工業分野(風力発電)の事故や故障の防止という観点からリスクマネジメントについて研究してきましたが、リスク認知やリスク対応、リスク低減、リスク許容といった考え方とそれに基づく行動はあらゆる分野に共通しています。筆者は医学や疫病が専門ではなく、本稿は今回のコロナウィルス感染拡大防止に対して必ずしも具体的案を提供するものではありませんが、筆者が学んできたリスクマネジメントの考え方と方法論の観点から、迫り来るリスクに対して我々はどう立ち向かうべきかについて、読者のみなさんと一緒に考えていきたいと思います。

なお、本稿は前後編に分かれています。前編は主にリスクの影響を受ける人(一般の方々)が、事態が刻一刻と変わり不確実な情報が錯綜する中で、自身や家族のリスクを低減するためにどのように有益な情報を入手し、どのように行動するかについて書かれています。リスクについて情報発信する人(メディア、専門研究者、SNSや掲示板・ブログの投稿者)がどうあるべきかについても述べます。また後編は、意思決定をする立場にある人(行政府、地方自治体、産業界の経営層など)がどのように行動すべきか、そしてそれをどのように評価・チェックすべきかについて議論します。

リスクとは? 不確実性とは?

そもそもリスクとは何でしょうか? この質問に対しては、シンプルに回答が可能です。なぜならば、それは国際標準化機構(ISO)が発行する国際規格や日本産業規格(JIS)で規定されているからです。ISO/JISで規定されているということは、多くのステークホルダーが携わって国際的な合意形成の元に決められた、現時点で多くの人に受け入れられている世界共通の概念であることを意味します。日本産業規格JIS Q 31000『リスクマネジメント – 指針』(オリジナルはISO 31000:2019)では、「リスク」という用語を定義以下のように短く定義しています(3.1節)。(下線部は筆者。以下同様)

・リスク (risk)

目的に対する不確かさの影響。

注記1 影響とは、期待されていることからかい(乖)離することをいう。影響には、好ましいもの、好ましくないもの、又はその両方の場合があり得る。(後略)

一般に「リスク」の辞書的な意味は「恐れ」「危険」などが挙げられますが、ISO/JISの定義では「好ましいもの」「好ましくないもの」の両方の場合があるというところが興味深い点です。

ここで不確かさ(不確実性、uncertainty)とは、JISの同じシリーズであるJIS Q0073:2010『リスクマネジメント – 用語』によると、

・不確かさとは、事象、その結果又はその起こりやすさに関する、情報、理解若しくは知識が、たとえ部分的にでも欠落している状態をいう。

と説明されます(1.1節 注記5)。

なお、経済学の分野では、確率分布に従うような予測可能なものを「リスク」、確率分布に従わないような予測できない場合を「不確実性(不確かさ)」と呼んで区別していますが(フランク・ナイトによる)、ISO/JISの定義ではリスクは「目的に対する不確かさの影響」であり、不確かさを内包しています。実際に多くの科学・工学モデルは、確率分布のようなモデル式が立てられたとしてもそのモデル生成や測定自体に誤差があるため、ナイトの定義のような完璧に「予測可能」な事象は(惑星の運行やサイコロの目など十分実証された限定された稀有な例外を除いて)極めて少ないと見た方がよいでしょう。

また、不確かさと似たような言葉として、JIS Q 31000では「起こりやすさ」も以下のようにシンプルに定義されています(3.7節)。

・起こりやすさ (likelihood)

何かが起こる可能性。

注記1 リスクマネジメントでは、“起こりやすさ” という用語は、何かが起こるという可能性を表すために使われる。“起こりやすさ”の定義、測定又は判断は、主観的かもしくは客観的か、又は定性的かもしくは定量的かを問わない。

また、“起こりやすさ”は、一般的な用語を用いて表現するか、又は数学的(例えば、発生確率、所定期間内の頻度など)に表現するかは問わない。

理想的には発生確率が数式で表すことができて定量的・客観的に起こりやすさを計量できればよいですが、現実にはそうでない場合の方が多く、定性的・主観的な判断も許容されています。

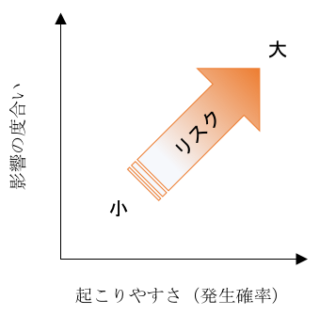

図1に「不確かさの影響」としてのリスクの概念図を示します(なおこの図は、読者の理解のために筆者が作成したもので、ISO/JISに記載されたものではありません)。一般にリスクは発生確率とその影響の掛け算と考えてよく、実際に古いバージョンのISO/JISでは、リスクは「事象の発生確率と事象の結果の組合わせ」と定義されていたこともありました。現在では、必ずしも定量的に計量できない事象も含めより広い意味に拡張されているため、上記の定義文のようなやや抽象的な表現になっています。

図1 リスクの概念図(筆者作成)

ここで「不確かさ」や「起こりやすさ」という曖昧な表現が「産業規格」として取り扱われていることはとても重要です。一般にはJIS(日本産業規格、2018年5月以前は「日本工業規格」と呼ばれていました)は、ネジや鉛筆のようなきっちりとした工業製品(つまり「もの」)のルールや標準を定めるものとイメージされるかもしれません。しかし、近年ではマネジメントやシステムといった抽象的な「しくみ」に対する知の共有化や合意形成も進んでいます。国際規格であるISO 9001『品質マネジメントシステム』やISO 14001『環境マネジメントシステム』、ISO 45001『労働安全衛生マネジメントシステム』などを取得し、それらを掲げている企業も多いと思います。本稿で取り上げるJIS Q 31000も国際規格ISO 31000 “Risk Management – Guidelines” の翻訳版であり、元の国際規格を「技術的内容及び構成を変更することなく作成した」(JIS Q 31000序文)ものです。

この「不確かさ(不確実性)」という、一見およそ科学技術に似つかわしくないように思える用語はとても重要です。現代の科学技術の恩恵に浴してその恩恵にあまりにも無自覚になりすぎている我々現代人は、もしかしたら「科学は完璧なもの」という幻想を抱いているのかもしれません。しかし、科学はそれ自体に「神」のような完全性を求める思想体系ではありません。どんな精密な工業製品でも一定確率で故障や不具合は発生しますし、ましてや自然現象(ウィルスの蔓延も含む)は未解明なものも山積しています。科学は「我々にはまだわからないことがある」ということを正直に認める思想体系なのです。

どんなに科学が進歩したとして、入手可能な情報が不完全で誤差や欠損することもあり、過去や現在のことでも「完全に把握」することが困難な場合がほとんどです。ましてや将来予測はどのようなモデルを選択しどのような条件を重視(無視)するかによって推測によって得られうる結果も異なり、そこに不確かさ(不確実性)が発生します。

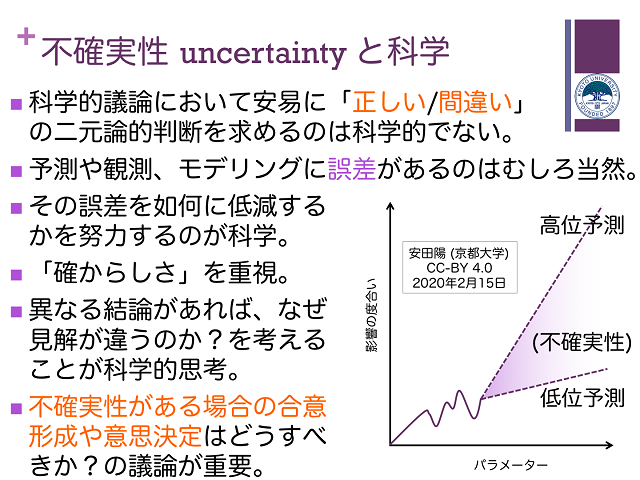

図2に不確実性と科学についての概念図とその解説を示します。このスライドは、筆者がSNS(インスタグラム(@yoh.yasuda)、ツイッター(@YohYasuda)、フェイスブック(@YasudaYoh))で細々と(?)展開している「#インスタ萌えするロジカルシンキング」の一連の投稿のひとつで、その画像のほとんどがCC-BY 4.0(引用元を明記する限り利用・改変自由)としています(本稿の以降に登場する図も同じ)。

図2 不確実性と科学(筆者作成。初出:筆者インスタグラム)

図の横軸のパラメーターは時間や放射線量や感染数などさまざまなものが想定されますが、多くの場合、過去の観測データや将来予想のモデル式にしても、不確実性が存在します。あるモデルによると高位の予測がなされ、ある研究者グループの解析では低位の予測が出たとします。ここでどちらが真実を述べておりどちらがウソをついている…という白黒二元論で価値判断することは、もはや科学的な姿勢とは言えません。科学には不確実性が内在し、現在我々が持つ最新の理論や最善の観測網を用いたとしても、誤差をゼロにすることはほぼ不可能です。イノベーションを進め不確実性を如何に減らしていくかが科学であり、不確実性を抜きに科学は語れないのです。

古今東西、危機的状況になるほど断定調の勇ましい言説が好まれる傾向にあるかもしれません。残念ながら現在のコロナウィルス禍では医療の専門家と思しき人々の中でも十分なエビデンスなく断定調で語ったり、専門家と称する人同士がお互いをデマ認定しあったりするケースもメディアやSNSでしばしば見られます。しかし、科学を語る際には(特に学術論文では)、よほど堅牢なエビデンスと十分な論理的検証や追実験がない限り断定調は安易に使われない(そして多くの研究者はそのように訓練を受けている)、ということは一般の方に知ってもらいたいことです。

しばしば科学者・研究者の話が「〜の範囲では」「〜と仮定すると」という前置きや「〜の可能性もある」「〜とは判断する状況にない」という語尾を多用するのは、自信がないからとか責任を取りたいからではなく、常にこの不確実性を念頭に置いているためなのです。そのようなモゴモゴとした長ったらしい説明は、せっかちな意思決定者を苛立たせ、テレビ映りも悪くカットされ、SNSでも字数制限にひっかかりがちですが、これらの条件設定や可能性を全てすっとばして勇ましく断定調で語れば語るほど、不確実性が軽視されその影響であるリスクが増大します。コロナウィルスや気候変動など迫り来るリスクを前にして、我々はさらに無用な人為的リスクを増大させている余裕はないはずです。

不確実性がある中での賢い情報の見分け方

日本では(いや、世界でも)高等教育を受けたはず人々の間でもこの不確実性がすっかり忘れ去られて科学に対して「安易に正解を求める」風潮があるように見え、正解か不正解か、真実かウソか、0か1か、白か黒か、右か左か、の極端な二元論的思考が(特にテレビやSNSで)蔓延しています。

例えば専門家の中で意見が割れると、多くの人は何を信じてよいのか分からずますます不安に陥りがちですが、意見が割れるのは、誰かが真実を述べていて誰かがウソをついているとか、誰かが誠実で誰かがお金をもらって陰謀論を流しているとか、そんな簡単な0か1かの二元論ではありません。単純に、現在の科学をもってしても未解明なことがあり、不確実性が存在しているからなのです。

それは科学の限界かもしれませんが、だからといって科学に失望して科学や専門家の意見を信用しないという行動に出るのは、既に0か1かの二元論の罠に陥っている証拠です。どんなに権威のある研究者の立派な理論でも、情報が少ない段階では十分立証されていない仮説に過ぎず、仮説が外れることもあります(しかも単なる当たり外れではなく、ある部分はその理論通りだがある部分は説明できない…などとグラデーションで効いてきます)。その仮説と現実が異なった場合、その説に騙されたとか謝罪せよとかスケープゴート化する姿勢は、科学に過度な期待をしながら科学的な考え方に立たないリスクの高い行為だと言えます。盲信でも失望でもなく、不確実性があることを認識しながら、どの情報が「確からしいか」、またどのような事象が「起こりやすいか」を冷静に(可能であれば確率論的に)複眼的な視野で見極めることが重要です。

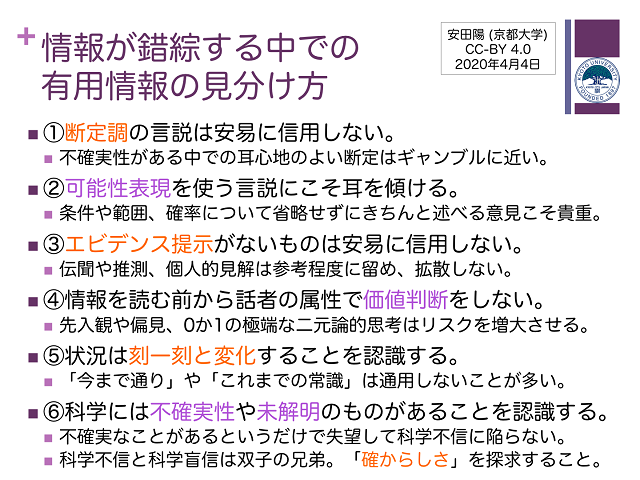

情報が錯綜する中で何か本を読んだりニュースやSNSで情報を集めたりする際に、誰でもすぐできるシンプルな行動指針としては、①断定調の言説は安易に信用しない、②可能性表現を使う言説にこそ耳を傾けることをお勧めします。また、③エビデンス提示がないものは安易に信用しない、④情報を読む前から話者の属性で価値判断をしない、ということも重要です。前述のような0か1かの安易な二元論は、しばしば先入観や偏見による認知の歪みから発生しており、正常なリスク認知ができなくなっている可能性があるからです。

さらに、これらの行動の前提となる心得として、⑤状況は刻一刻と変化することを認識する、⑥科学には不確実性や未解明のものがあることを認識する、ということを普段から頭の片隅に入れておくことが重要です。20世紀は「科学で何でも解決できる」ということが多くの人に信じられていた時代だったかもしれません。しかし、21世紀は気候変動(地球温暖化)やそれに起因する異常気象のように地球規模での災害の不確実性に備えなければならない時代に突入しており、そこにさらにウィルスの蔓延が追い討ちをかけています。20世紀の科学への過度な期待の裏返しで、不確実なことがあるというだけで失望して科学不信に陥るとしたら、それは結局0か1かの極端な二元論の振り子がどちらかに振り切れるだけでしょう。科学不信と科学盲信は双子の兄弟です。0か1か、「真実」か「ウソ」か、「正しい」か「間違い」かではなく、不確実性がある中でも確率論的な「確からしさ」を探求すること、それが本来の科学の姿勢なのです。図3に上記の行動指針をまとめたスライドを示します。

図3 情報が錯綜する中での有用情報の見分け方(筆者作成。初出:筆者インスタグラム)

昨今のコロナウィルスに関する言説の中で、不確実性やリスクの観点から、筆者が素晴らしいと感じている情報源は、京都大学の山中伸弥教授のウェブサイトです。同教授は必ずしも疫病の専門家ではありませんが、むしろこの分野の非専門家の立場から同じく非専門家である一般の人々に向けてわかりやすい情報発信を行っています。この中で、「証拠(エビデンス)の強さによる情報分類」のページでは、「真実」や「デマ」、あるいは「嘘」「間違い」という多くの人が迂闊に使いがちな二元論的表現を慎重に排し、「証拠(エビデンス)があり、正しい可能性が高い」「正しい可能性があるが、さらなる証拠(エビデンス)が必要」「正しいかもしれないが、さらなる証拠(エビデンス)が必要」「証拠(エビデンス)の乏しい」という表現が用いられています。このような段階的な可能性表現こそ、特に多くの人(そして特に情報発信力の強いSNSインフルエンサーやジャーナリスト、研究者、政策決定者)が見習うべき点だと思います。

特にSNSでは、誰でも気軽に投稿できる性質のメディアであるが故に、エビデンスのない伝聞・憶測や、確認された事実と個人的推測が混在したような不確実性の高い情報が、さも不確実性がないかのような断定調で多く流布しています。むしろ勇ましい断定調のものほど同調者が多く拡散する傾向にあるかもしれません。しかし、例えばコロナウィルスのような日本全体・地球全体に大きな影響を与える災害の場合、全ての人がリスクマネジメントのステークホルダー(利害関係者)です。ここで「各自が責任を持って」などと説教くさい道徳的なお小言を言ってもほとんど効果はありませんが、リスクマネジメント的には、各自の些細な行動(今、SNSに書き込もうと思っているその投稿もその一つです!)がリスクをさらに増大させ、自分自身や組織全体(ここでは社会全体)に大きな悪影響を及ぼす可能性もある、ということを一人一人が常に自覚しなければならないでしょう。

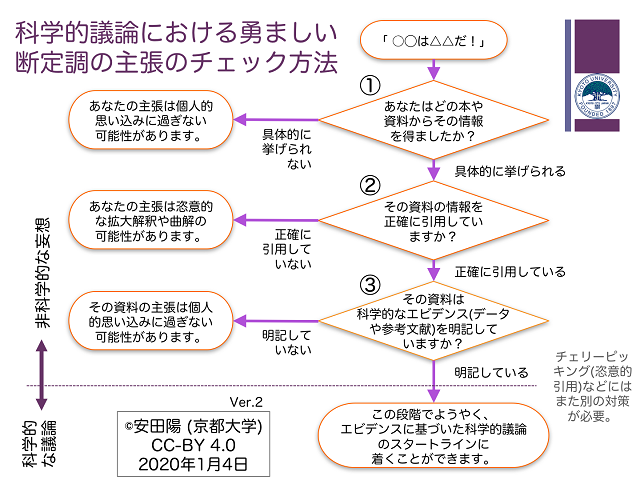

図4は筆者が提案した「勇ましい断定調の手法のチェック方法」です。SNSでは(テレビでも)勇ましい断定調がもてはやされがちですが、みなさん自身が情報を発信する際も、情報収集をする際も、図のフローチャートに従って、その発言(投稿)が科学的議論に適しているか?ということを常にチェックすることをお勧めします。

図4 情報が錯綜する中での有用情報の見分け方(筆者作成。初出:筆者インスタグラム)

ちなみにエビデンスといえば、エビデンスなき荒れた議論の反動なのか、最近はSNSなどでは「エビデンス棍棒」などという摩訶不思議なネットスラングもあるようです。しかし、エビデンスはただ提示すれば良いというものでもなく、エビデンスを提示した方が相手を屈服させて勝ちという0か1か二元論のゲームでもありません。また、たった一つのエビデンスだけである推論を全て立証できるというものではなく、複数のエビデンスによってある推論の確からしさや起こりやすさの確度が強まるのが一般的です。前述の山中教授のサイトでも「証拠(エビデンス)の強さ」という表現が用いられています。提示されたエビデンスは、それ自体常に第三者に評価(精査・批判)されるべきものです。誰でもがアクセス可能なデータや文献を通じて透明性高く皆でチェックしあうということが、エビデンス提示の目的であり、知の集積であり、合意形成の方法論でもあります(今風にいうと、ブロックチェーンの発想にも似ています)。

不確実性との付き合い方

誰も「正解」がわからず、不確実性があると人々は不安になりがちですが、それはそもそも科学に「絶対」や「正解」があるものと過度に期待していたことに起因する可能性があります。その反動で少しでも不確実性があると科学に失望して心の拠り所を失うというというのであれば、それは両極端な振り子の振れに過ぎません。初めから科学には不確実性がつきものだと悟り、「完璧」ではないが「有用」、「絶対」ではないがある程度の精度で「確からしい」、「科学で何でも解決できる」ではなく「科学を進歩させることにより、不確実性がより少なくなる」というスタンスで科学と付き合うことが必要かもしれません。

コロナウィルスに限らず、災害に際してのリスクは多くの場合、自分自身や家族など身近な人々の死に直結するので、結局は生きるか死ぬか0か1かの問題でしかないと思っている人も多いかもしれません。しかし、生きるか死ぬかの瀬戸際であればあるほど、0か1かのあてずっぽうのギャンブルではなく、確率論的なリスクマネジメントの考え方を身につけた方が、生き残る確率を増やせる可能性が高いといえるでしょう。

多くの人が不安を一時的に解消するために不確実性の存在を忘却したり、科学を絶対視して勇ましい断定調で人々を魅了する極端な言説が一般の人々に流布するとしたら、それはさらにリスクを増大させる結果になりかねません。科学の本質とは、不確実性と向き合うことにほかなりません。そして、不確実性がある中でも可能な限りリスクを減らし、賢く生き抜くための科学的方法論が、リスクマネジメントなのです。

さらにここで、「賢く生き抜く」とは、他人を蹴落として自分だけが狡賢く生き残ることではありません。自分だけ、あるいは自分に取って都合のよい人たちだけ運良く生き残っても、別のリスクには十分対応できないでしょう。自分と考えを異にする人にも手を差し伸べ共に生き残るのが、不確実な状況下でもリスクを低減するための最も合理的な行動なのです。

後編では、再びJIS Q 31000を紐解きながら、今度は意思決定をする立場にある人々の行動がどうあるべきか、リスクマネジメントの方法論に基づいて議論します。

災害多発時代賢く生き抜くためのリスクマネジメント(後編)――どのように組織を統治し、リーダーシップを発揮すべきか https://synodos.jp/society/23453

プロフィール

安田陽

1989年3月、横浜国立大学工学部卒業。1994年3月、同大学大学院博士課程後期課程修了。博士(工学)。同年4月、関西大学工学部(現システム理工学部)助手。専任講師、助教授、准教授を経て2016年9月より京都大学大学院経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座 特任教授。

現在の専門分野は風力発電の耐雷設計および系統連系問題。技術的問題だけでなく経済や政策を含めた学際的なアプローチによる問題解決を目指している。

現在、日本風力エネルギー学会理事。IEA Wind Task25(風力発電大量導入)、IEC/TC88/MT24(風車耐雷)などの国際委員会メンバー。主な著作として「日本の知らない風力発電の実力」(オーム社)、「世界の再生可能エネルギーと電力システム」シリーズ(インプレスR&D)、「理工系のための超頑張らないプレゼン入門」(オーム社)、翻訳書(共訳)として「風力発電導入のための電力系統工学」(オーム社)など。