2021.10.29

ゲーム障害は臨床的に必要な概念なのか?――病理化、スクリーニング、モラルパニック

井出 先日、国立病院機構久里浜医療センター院長の樋口進氏が、ゲーム障害(原語はgaming disorder)を推定する学術論文を発表しました(以下、樋口2021年論文)【注1】。そこでは、日本の一般人口におけるゲーム障害の推定有病率は、男性7.6%、女性2.5%、全体で5.1%であったという結果が示されています。この論文に関しては、以前にシノドスで分析を書きましたので、そちらを参照いただければと思います(「ゲームプレーヤーを精神疾患にするディストピア――久里浜医療センター「ゲーム障害の有病率5.1%」論文のからくり」)。

本日は、ゲーム学・デジタルゲーム研究がご専門の山根信二先生と、この樋口2021年論文を検討したいと思います。具体的には、これまでゲーム障害という概念を推進してきた学者の論文との整合性を、2人でチェックしていくことになります。彼らの言っていることに矛盾はないのか、樋口2021年論文は以前の論文と比較してどう解釈できるのか。科学研究である以上、以前の見解が訂正されることは正常なことです。しかし、その場合、合理的な説明がされた上で見解の変更がされているのか、が重要です。

ネット依存症やゲーム障害の論文は膨大に存在しています。論文検索サイトのPubMedで調べると916本の論文がヒットします。もちろん、すべてを読んだわけではありませんが、われわれは比較的多く読んでいる研究者だといってよいでしょう。

山根 よろしくお願いします。確認なのですが、ゲーム障害の原語はgaming disorderですが、定訳はどうなる予定なのでしょうか。

井出 日本精神神経学会によって、精神疾患の日本語名称はすでに決められていまして、「ゲーム症」と翻訳される予定です(現在公開されている資料では「ゲーム症」、最終的には「ゲーム行動症」という情報もあります)。しかし、これまでゲーム障害という名称が使われてきたため、今回はゲーム障害というという用語を使いたいと思います。

ゲーム障害という言葉は、ネット・ゲーム依存症対策条例のときに一気に有名になりました。そのため、すでに精神疾患の診断になっていると誤解されているところもあるかと思います。しかし、ゲーム障害というのは、WHOの診断基準ICDのバージョン11に新しく掲載される予定の診断基準です。発効は2022年ですから、まだ発効していません。さきほど916本の論文があるといいましたが、ICD-11の基準にもとづいた研究はまだ少数です。

山根 今回の久里浜2021年論文は、ICD-11の発効前に発表されました。他の先進国はまだ慎重なところが多いなか、ICD-11で初めて導入されたゲーム障害という区分にもとづいて大規模調査が行われました。それゆえ、従来の論争で提起された問題をどのように乗り越えたのかが、世界的にも注目されています。

井出 おっしゃるとおり、世界初の研究ですから、日本だけではなく、世界からも注目が集まっている論文だと思います。

さて、ぼくが注目した論文は、2017年に書かれたベルギーの研究者ジョエル・ブリューらのものです【注2】。この論文はゲーム障害推進派のオールスターによって書かれているもので、樋口氏は第3著者です。この論文も、以下に何度も登場しますので、「樋口2017年論文」と呼称することにしましょう。ぼくは「樋口2021年論文」と「樋口2017年論文」の間に齟齬はないのか、検証していこうと思います。

山根 わたしは日本語文献も踏まえてお話したいと思います。樋口氏が監訳したキング&デルファブロの『ゲーム障害: ゲーム依存の理解と治療・予防』は、論争に参加した若手研究者によって書かれた学術書です。共著者の一人ダニエル・キングは樋口2017年論文の第2著者でもあり、この本は推進派の論拠をよくまとめています。

井出 世界的にみても、キング&デルファブロ『ゲーム障害』は、この分野の文献をしっかりとまとめた書籍という評価で、様々なところで引用されていますね。検証したいところは多くあります。ただ、すべてやっていると長くなっていますので、重要な論点に焦点を当てましょう。

山根 ICD-11にゲーム障害が収録される際に、国際学会で討論論文が何本も出版されました。そこで論点になった点と、『ゲーム障害』のまとめも踏まえて、下記の3点に論点を整理して検証していきましょう。

1.過度の病理化

2.スクリーニングテストの落とし穴

3.モラルパニックとスティグマ

井出 いずれも重要な点だと思います。では、過度の病理化から検討していきましょう。

1.過度の病理化

山根 過度の病理化(over-pathologizing)とは、もともと疾患ではないものまで疾患に含めてしまうのではないか、疾患を治療するメリットよりも、疾患ではない人を診断するデメリットの方が大きくなるのではないか、という問題です。「ここまではゲームに夢中なだけの健康状態」で「ここからは疾患です」と診断する根拠はあまり知られていません。

井出 精神疾患の診断というのは、症状だけあっても診断には至りません。たとえば、うつ病の症状が強くあっても、会社に働きに行って、生活にも影響がないのであれば、精神疾患とはいえません。うつ病の症状が強烈に出ていて、会社に出勤できるかというと実際は難しいので、現実には起こりにくいことですが、ゲーム障害といった新しいものを正確に捉える際には、精神疾患とは何かという原点に立ち返る必要があります。

この働きに行ったり、学校に行ったり、もしくは友人と遊びに行ったりという社会生活ができていなことを、社会的機能障害、機能障害といいます。精神疾患の診断は、症状+機能障害が基本形です。

ゲーム障害も同様です。たとえば、長くゲームをやっているとか、ゲームに夢中だというケースでも、学校に普通どおり通っていれば精神疾患ではありません。ゲーム障害と診断するためには、学校に行けないとか、会社に行けないとか、社会活動ができておらず、かつ、それがゲームによって引き起こされていることが明白である場合のみです。

機能障害というのは、生活が成り立っているかということですね。

山根 その論点は、邦訳『ゲーム障害』(p.123、142)でも、「過度の病理化」を回避するための手段が必要で、そのため機能障害が「中心的な基準」で「他の全ての基準より優先する」、という説明がされています。本書のこの記述は、樋口2017年論文を再確認したものですね。

井出 樋口2017年論文を要約すると、以下のようになります。すなわち、いままでの調査で使われていたスクリーニングツールでは、機能障害を調べていない。そのために有病率が高く出ていた。おそらく、ハードコアゲーマーなんかも入っちゃってますよ、と。だから機能障害をしっかりする必要がある。その鑑別をすれば、過度の病理化が起こることもないし、有病率が高くなってしまうことはない、といった説明です。

興味深いのは、樋口2017年論文で、高い有病率の悪い例として「5%以上」という数字があげられているんです【注3】。

山根 いや、でも樋口2021年論文の有病率は5.1%でしたよね。

井出 そうなんですよ。樋口2017年論文では5%は高過ぎる、といっていたのに、樋口2021年論文では、5.1%と報告しているわけです。

山根 4年間の間に世界的に有病率が上がったということは考えにくい。

井出 考えにくいですね。

山根 日本はゲーム障害の患者がとくに多い国なのだ、という可能性も考えられますが、それについては考察されていませんね。

井出 過去に日本でゲーム障害が多いという報告はありませんね。現在までのゲーム障害の有病率を比較した研究(メタ・アナリシス)では、国の違いや東洋・西洋による違いといったものもないと報告されています【注4】。

山根 とすると過剰診断をしている可能性が高いということになりますね。

井出 そのように思います。以前のシノドスの論考で5.1%という有病率を出すからくりを説明していますので、ご興味がある方はご覧いだければと思います(「ゲームプレーヤーを精神疾患にするディストピア――久里浜医療センター「ゲーム障害の有病率5.1%」論文のからくり」)。調査設計に仕掛けをして、ゲーム障害の人が多く見せかけたというのが実態です。

2017年の論文では、有病率「5%以上」は高すぎるといっていながら、2021年の論文では5.1%の有病率を報告しているのは、滑稽ではあるのですが、笑いごとではありません。WHOの診断基準ICD-11が実際に決まる前と後で、いっていることが180度変わったわけです。決まる前は過剰診断など起こらないと言っていたのに、決まったら過剰診断をさっそく始めたわけです。ICD-11は2022年から発効なので、今回の論文はフライングですが、今後ゲーム障害がICD-11から外れることはあり得ません。今は、ICD-11基準のエビデンスをどこの研究グループが先に出すかという競争の段階に入っています。ですから、しっかりと過剰診断に舵を切ってから、2022年を迎えるという意図があったと考えています。

2.スクリーニングテストの落とし穴

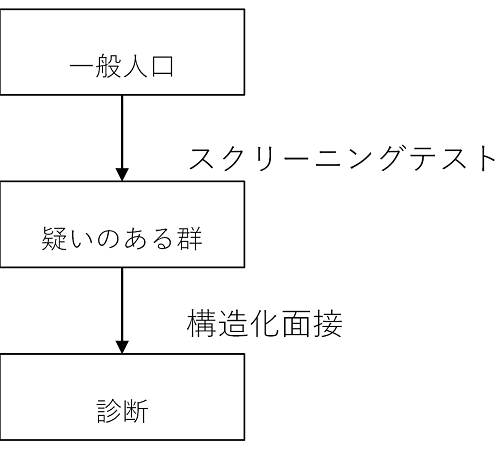

井出 いままでゲーム障害の有病率だ、ネット依存症の有病率だと発表されていたものは、厳密にいえば有病率ではありません。いわゆる、スクリーニングテストというものですね。有病率の研究手順は、簡単に示すと下記のような手順で行われることが多いです。

井出 とはいえ、この構造化面接というのは、一人ひとり面接をして、何十分、場合によって何時間もかかるため、ハードルが高い方法です。ですから、その代わりに、比較的現実的な予算で実行できるスクリーニングテストが用いられるわけです。

真実を求めるためには、予算をいくらかけてもよいというわけではありませんので、この辺りの妥協は必要です。スクリーニングテストの結果は、有病率というよりも、「リスクのある群」くらいの感じで受け取っていただけるとよいのかなと思います。もちろん、スクリーニングテストが無意味だというわけでもありません。

山根 はい、スクリーニングテストにはもともと誤診断の落とし穴があり、それを意識して使う必要があります。『ゲーム障害』第5章でも、これまでのスクリーニングテストには不適切なものがあると説明されていて、自己報告形式で矛盾した回答が出ること(p.140)や、テスト作成者の根本的な誤解(p.142)が指摘されています。

たとえばYoungのInternet Addiction Testという、これまで日本国内のネット依存の調査によく用いられてきたテストも、本書では問題のあるスクリーニングテストとして非推奨になっています。新しいスクリーニングテストを考案するに際しては、こうして過去のテストの残念なところを指摘して、批判的に乗り越える態度が必要です。

井出 そうだと思います。スクリーニングテストにも、性能のよいものもあれば、悪いものもありますね。スクリーニングテストの能力をしっかり測らずに使われるケースも散見されます。厚労省の委託を受けて、中高生のネット依存症が93万人という調査を、久里浜医療センターが過去に行ったことがありました【注5】。そのときに使われたのが、さきほど山根さんがいわれたYoungが作成した尺度で、Young’s Diagnostic Questionnaireというテストでした【注6】。

そもそも、インターネット依存症という精神疾患もなければ、診断基準もありませんから、スクリーニングテストの性能云々以前の問題です。ところが、インターネット依存症という精神疾患があるかのように、新聞でも報道がされてきました。

本来であれば、日本で行われたネット依存症は、尺度の性能以前に、精神疾患ですらなく、そもそも何を計測しているのかも不明だということを押さえておくべきです。しかし、93万人が中高生ネット依存症だと新聞が書いてしまえば、それを読んだ人は「大変だ!」と思っても仕方ありません。

加えてこの調査は厚労省が委託した調査ですから、政府の公式の見解ということになっていますし、政策のなかでいまも引用されています。一応、厚労省のいい分も書いておくと、もともと厚労省は飲酒や喫煙の研究を委託したつもりであったが、「飲酒や喫煙等」なので、それ以外のことも調査には含まれていて、インターネット依存症のスクリーニングテストを久里浜医療センターが調査に入れたのだそうです【注7】。記者発表では飲酒や喫煙を中心にしたものでしたが、マスコミが興味を示したのはインターネット依存症の推定値の方で、飲酒や喫煙についてはほとんど報道されなかったという経緯だそうです。

久里浜医療センターや樋口氏は、どちらにニュース・バリューがあるか、というのはおそらく分かっていたでしょうから、飲酒や喫煙といった問題の予算で行われた調査にインターネット依存症のテストを滑り込ませて、社会問題化して、今度はインターネット依存症やゲーム障害で予算を取っていくという戦略なのだと思われます。

リテラシーのない新聞にも問題はあると思いますが、久里浜医療センターや樋口氏はマスメディアの使い方をよく知っているので、わたしたち学者が適切な調査なのか、適切な報道なのかといったことをチェックしていく必要があるように思いました。

山根 今回はオープンアクセスの論文誌に査読論文が出版され、それにもとづいて議論できるようになりました。これはオープンな議論にもとづいて政策立案を進める第一歩になるのではないかと期待しています。

井出 いままで、久里浜医療センターと樋口氏らは学術論文を重視してきませんでした。久里浜医療センターの戦略はふたつあり、それらが両輪として動いてきました。

第一に、一般向けの本を書き、テレビなどのメディアに出て、社会にアピールをすることです。非常に精力的に活動されていると思います。第二に、厚労省に久里浜の人間を人事交流というかたちで送り込み、予算が久里浜医療センターに落ちるようしてきました。また、厚労省が委託する依存症研究を独占することで、日本政府の政策を久里浜が実質コントロールしてきました。これが久里浜の戦略です。

この戦略は他の学者にとっては突っ込みどころのない鉄壁戦略でしたので、非常に困っていたのですが、学術論文を書いてくれたおかげで、議論の俎上に載せることができるようになりました。

もちろん、わたしたちも学者ですから、アカデミックな方法で、久里浜の研究を検証することも可能になったわけです。そういった意味でも、今回の樋口2021年論文は非常に歓迎すべきことだと思っています。

では、今回の論文、樋口2021年論文で提案されているGAMES-testが、スクリーニングテストとしてまともかどうか点についていかがお思いでしょうか。

山根 スクリーニングテストの落とし穴に対策ができているかというと、失敗していると思います。井出さんもいわれたようにGAMES-testは「ハードゲーマー」をも「病的ゲーマー」として判定し、精神疾患と判定する欠陥があります。キング&デルファブロ『ゲーム障害』で示された基準からしても、不適切なスクリーニングテストだといえるでしょう。監訳者としてよい仕事をされたのですから、推奨されるスクリーニングテストをさらに推し進めてほしかった。

3.モラルパニックとスティグマ

井出 モラルパニックはとても重要な論点です。モラルパニックというのは、社会学者のスタンリー・コーエンなどが概念化したものです。

山根 定義の説明をするより、具体的な例を出した方が分かりやすいんじゃないでしょうか。

井出 そうですね。クロスワード・パズルってありますよね。いまでは多くの人に大人気のコンテンツというよりも、一部のコアなファンがいて、あるいは暇があったらするというような位置づけでしょうか。新聞に掲載されているので、うちの母なんかもときどきやっています。安定的な人気があり、社会に定着はしていますが、大人気コンテンツではありません。

しかし、クロスワード・パズルが登場した1920年代のアメリカやイギリスでは、誰もがクロスワード・パズルにはまって、廃人のようになり、社会崩壊すると、大きな社会問題になっていました【注8】。

クロスワード・パズルが社会崩壊を招く? そんなことが本当にあったの? と思われるかもしれません。しかし、モラルパニックというのは、後からみれば「そんなことで騒いでいたのか、よくわからんな」というものばかりなのです。

しかし、現代日本でのクロスワード・パズルの位置づけと、1920年代のイギリスやアメリカの認識では相当違いました。イギリスのガーディアン紙に掲載されたアラン・コナーの記事では、当時のクロスワード・パズルは、いまでいうと、ゲームのチートツールと麻薬が一緒に箱に入っているようなものだ、とのことです。この比喩は日本人の私たちには分かりにくいですが、ヤバイものだったというのは伝わるかなと思います。

山根 ゲーム開発者の国際カンファレンス「GDC」で、モラルパニックについての講演があったのですが、イギリスでは勤労を美徳とする教えが強いことで、レジャーを罪悪視したり、日曜日のスポーツを禁止するような気風があったようです。そして、モラルパニックは新しいレジャーが流行したときだけでなく、科学の新発見や新技術が登場したときにも起こっています。

井出 なるほど。そういう背景もあったわけですね。

モラルパニックの例をもうひとつあげようと思います。おそらく誰もが知っている史実である天動説と地動説の対立ですね。地球が太陽の周りを回っているのが地動説で、太陽が地球の周りを回っているのが天動説です。地動説を唱えたガリレオ・ガリレイへの弾圧は皆さんご存知だと思います。当時のモラルは当然ながら天動説が正しいというものでした。そんな中で、地動説というとんでもないことをいい出しているやつがいると。「けしからん! 締め上げてやる!」となったわけです。

これは信じられていること、この場合は宗教的な教えですが、そういったモラルに揺るぎが生じることによって起こるパニックが、モラルパニックといわれています。

山根 井出さんが天動節と地動説の話を例にあげられましたが、両者は科学的に決着がついたわけではなく、ある時期までは科学者の間でも決着がつかないんですね。ガリレオ・ガリレイは地動説を主張していましたが、その論拠はすべて正しいわけでもなく、天動説を主張する科学者もいました。つまり科学者集団にとってはまだ実証されていない仮説の段階であっても、社会としてはパニック状態を引き起こし、弾圧になりかねない。

井出 これは非常に重要な論点ですね。現代では、科学者と一般の方では論文や研究への接する態度が違うという論点とも通じると思います。科学者は、画期的な研究が発表されても、信じないといったら語弊がありますが、必ず間違っている可能性を念頭に起きながら、論文を読みます。

しかし、一般社会では白か黒かと正解を求められがちです。科学者は「ゲームが有害かどうか結論は出ていないし、いまだ論争中である」という認識をしています。しかし、一般的には、ゲームが有害らしいとか、ゲーム障害の人がたくさんいるとか、そういう情報に飛びついてしまっているわけです。

一般の方が悪いっていっているわけではありません。科学コミュニケーションといわれるもので、科学側、もしくは科学と一般の人たちの間に入る人たちが、ちゃんと説明しなければならないのです。科学者自身もモラルパニックが起きないように注意して、自身の研究を発表していくことが求められています。

山根 ICD-11によって起こるモラルパニックの論争については、『ゲーム障害』邦訳第9章でも論述されています(pp.263-266)。デジタルゲーム研究の分野では、「ゲームで青少年が非行に走る」とか「ゲームは銃犯罪を増加させる」とか、専門家の間で何十年も統一した見解をだせない(論争が終わらない)問題が繰り返しよみがえっては、世の中を騒がせてきました。なので仮説がモラルパニックを生む可能性には非常に意識的です。

井出 この論点は、日本とアメリカではゲームの社会問題化に大きな違いがあることも押さえておく必要がありそうです。香川県の条例のときの議論を思い出してもらえば分かるように、日本でゲームが問題になっているのは、部屋に閉じこもってゲームばかりしているようなケースです。ゲームと結びついているのは、不登校やひきこもりであって、非行ではありません。

アメリカでの社会問題化は大きく違います。日本と違いアメリカでは、デジタルのゲーム(ビデオゲーム)が登場してからほぼ途切れることなく、社会問題となってきました。とくに暴力的ゲームが暴力的行為を引き起こすのではないかという点が問題になってきました。

コロンバイン高校の事件が有名ですが、アメリカの高校では銃乱射事件が定期的に起きます。そういった青少年の暴力事件や銃犯罪にゲームが影響しているのではないか、と多くの人が疑っています。ゲームタイトルでいうと、DOOMやモータルコンバットといった、向かってくる敵を銃で射殺していくゲームですね。そういったゲームの影響を受けて、実際に現実世界でも銃の乱射をしたくなったのではないか、という批判がされています。

さて、モラルパニックという点で、樋口2021年論文の評価はいかがでしょうか。

山根 わたしは7月に樋口2021年論文が出たとき、国内メディアがモラルパニックを起こすだろうと予想しました。たとえば、発表された数字には統計的な幅があるのに大きい数字だけ一人歩きするような報道が出るんじゃないか、そうなったら解説を出そうとも考えていました。しかし今回は厚労省が発表したり、メディアが大々的にとりあげることがなかったので、うれしい誤算でした。

井出 いままでのパターンだと、久里浜は学術論文を書かず、記者発表をして新聞報道し、メディアに樋口氏が積極的に出演することで存在感をアピールしてきましたよね。ぼくもこの論文の存在を知って、すぐにメディアへのアピールが始まると思っていました。すぐに発表できなかった事情があるということは伝え聞いていますが、発表の遅れによって、樋口2021年論文とGAMES-testには問題があるという認識を厚生労働省も持つようになったようです。

山根 モラルパニックが過ぎた後に何が残るか、という話に移りましょう。『ゲーム障害』第9章では、モラルパニックが招くネガティブな副反応として、誤診断とスティグマがあげられ、それぞれに対する応答をまとめています(pp.264-266)。誤診断・過剰診断の危険性は先に触れましたが、スティグマについてはどんな被害をどれくらい産むのか想像しにくいですね。

井出 スティグマというのは「烙印」であったり、「汚名を着せるもの」の理解で良いと思います。概念が社会に広まる際には、様々に意味が変化したり、誤解が生じます。ICD-11に書いてあるゲーム障害の定義が正確に広まっていくわけではなく、ゲームをすると依存症になって止められなくなるとか、ゲームは麻薬みたいなものだとか、そういった言説が生まれます。

これは、岡田尊司氏がこういった本を書かれているので、すでにそういった言説は生まれているのですが、ゲームは害悪だとされたり、ゲーム愛好者は違法薬物でもやっているかのような扱いがされてしまうわけです【注9】。ゲーム障害概念の推進に慎重な学者はこのことを心配しています。

山根 はい、たとえゲーム障害の診断基準が確立したとしても、ゲームに熱中しているだけの子どもをみた親が、「うちの子は障害を持っているんじゃないか」という恐怖に襲われることが考えられます。それはゲームやeスポーツといった人間の活動に対するスティグマ化です。

井出 ゲーム障害は精神疾患ということですから、当然、治療をしようということになると思いますし、親は子どもがゲーム障害だったら治そうとするでしょうね。

山根 そしてスティグマ化の問題は、たんなる気持ちの問題ではなく、脅迫に使われたり、社会的に悪用されることにもあります。キング&デルファブロ『ゲーム障害』でも、スティグマ化について述べたあと、「残念なことに、これらの新しい分類を都合よく個人の目論見に利用しようとする動きも一部にみられるが」と述べています。つまりICD-11分類が悪用されて、利益誘導に使われる可能性を否定していません。

井出 この危惧はひきこもりや不登校の家庭で既に起こっていることだと思います。不登校の家庭では「学校に行きなさい!」となり、ひきこもりの家庭では「働きなさい!」となって、家族関係が悪くなり、そのことによって状況がより一層、困難にしてしまい、解決への道が遠ざかっている現状があります。

ゲーム障害があるか、ないかという議論をする方がいますが、これは問題の立て方を間違えています。ゲーム障害という概念が臨床的に必要な概念なのか、というのが正しい問題の立て方です。

ゲームに没頭し過ぎるあまり、治療が必要なくらい機能障害が悪化しているケースは実際に存在します。ゲーム障害という枠組みに該当する子どもや若者は存在します。しかし、だから、ゲーム障害があるんだ、存在するんだ、というのは、違うんですよね。

現象というのは多面的なものです。たとえば、大学に進学したものの、適応できず、授業に出なくなり、下宿にこもって、ずーっとゲームをしている、というケースのことを考えてみましょう。

教育的に捉えるとこの大学生は不登校です。また、ひきこもりという捉え方もできるでしょう。診察を受けてみると、じつはうつ病であったり、人と人との付き合いに恐怖を感じる社交不安症であったり、という可能性もあります。また、精神医学的なものではない、たとえば甲状腺機能が低下していて、抑うつ症状が生じているということも考えられます。そして、ゲームという面を捉えれば、ゲーム障害になります。

ゲーム障害は「存在」ではなく、私たちの「見方」や「捉え方」なのです。

繰り返しますが、ゲーム障害と捉えられる子どもや若者が存在しているかというと、存在しています。なぜわかるかというと、ひきこもりや不登校の相談機関や児童精神科に該当するケースの相談があるからです。

一方で、ゲーム障害という捉え方が必要なのか、問うと、あまり必要ではない、という回答になると思います。なぜなら、弊害が大きすぎるからです。

第一にゲーム障害と診断できるほど状態が悪いのであれば、不登校かひきこもりですから、すでに相談機関につながっているケースが多いのです。ゲーム障害という捉え方で相談はしていないでしょうが、別の捉え方、たとえば、不登校やひきこもり、うつ病や不安症といったかたちでの相談はしているのです。

キング&デルファブロは、ゲーム障害という診断名が広がることによって、精神保健の行き届いていない人たちにサービスが届けられるメリットがある、というわけですが、日本でそんな効果は生まれないと思います。

もちろん、誰にも相談していないひきこもりの家庭は存在しています。ただ、ゲーム障害という捉え方が導入されたからといって、親がいきなり相談をする気になる、というのは現実的ではない気がします。そういう親であれば、すでにどこかに相談していますから。

第二にゲームが原因となって不登校やひきこもりになっているケースは多くはありません。学校に馴染めず、家にいるので、ゲームをずーっとしているケースの方が一般的です。ゲームは原因ではなく、結果であると考えるべきです。むしろ本人にとってみればゲームが救いになっていることが多く、それを取り上げるのは非常にまずい。

仮に、ゲーム障害という概念を知って、ひきこもりの親がどこかの機関に相談する気になったとしましょう。しかし、本人にとってゲームが唯一の救いであれば、そのゲームを取り上げることになります。それで、支援がうまく行くはずがありません。

また、ゲーム障害のことを心配した親が、子どもを病院に連れて行き、若者たちが入院や拘束をされる危険性も考えなくてはいけません。オーセット、シュービルスキーといった専門家たちはゲーム障害を正式な診断名にしたら「自分の子どもはゲーム障害かもしれない」と心配する親たちが大量に発生して、社会問題になってしまうのではないかと、危惧をしています【注10】。

ぼくもこの点はかなり心配しています。知り合いの児童精神科の先生たちに聞くと、「子どもがゲーム障害なんです。治してください」って外来に来られるそうなんですが、話を聞くと、長時間ゲームをしているだけ、というケースがあるみたいなんですね。どうも親御さんたちは、テレビに出ている樋口氏が出た番組を見たらしいんですよね。

現状(2021年時点)ではゲーム障害はまだ精神疾患ではありません。しかし、すでに現場でそれほど大きいかたちではありませんが、確実にモラルパニックは起こっています。2022年以降どうなるのか、いまから心配でなりません。

山根 ゲーム障害治療としての軍隊式ブートキャンプは日本では報告はありませんが、久里浜医療センターがセルフディスカバリーキャンプ(自己発見キャンプ)について発表しており、『ゲーム障害』邦訳でも紹介されています(p.213)。

これは10人程度の報告で政策に使えるほど強力なものではなく、もっと大規模で長期的な検証が必要です。ただし日本語訳には誤訳があり、久里浜理療センターの報告にもとづいてキャンプ療法が解毒(デトックス)に役立つ、と訳してしまいました。原文は「いわゆるデトックス説を支持しているかもしれない」という弱い表現で、まずデジタル機器との接触を絶てば健康になる、というデジタル・デトックスはまだ弱い仮説にすぎません【注11】。

井出 デトックス仮説というのは、デジタル機器から離れれば、解毒されるかのように、依存が治るという仮説ですね。最近、デジタル・デトックスというものが流行っていると思います。日々、パソコンやスマホばかり使っているので、デジタルデバイスをすべて置いて、自然の中でキャンプする、といった試みですね。好きでやるのは勝手ですし、楽しい人は積極的にすればいいと思いますが、科学的に効果が立証されているものではありませんし、ゲーム障害に効果があるというエビデンスはありません。

山根 この誤訳で、日本語圏でキャンプ療法に効果があるように広がってしまわないか、効果の検証がおろそかにならないか注意する必要があると思います。

井出 このキャンプを実施しているのは、国立青少年教育推進機構という組織です。ここの事務局と話したことがあるのですが、1年目に参加している人は、2年目にも参加している人が多いといわれていました。「治ってないんですか?」と聞いたら「そうかもしれない」といわれていました。久里浜医療センターの出しているデータは短期的な結果なのですね。こういう治療は転地療法といわれるもので、効果は短期的なことが多いんです。ですから、わたしたちは長期的な効果があるかが知りたいわけです。国立青少年教育推進機構の方に、長期的なデータは出せないのかと聞いてみると、2年続けて参加されている方のデータであれば出せるといっておられたのですが、その後、音沙汰がないですね。

山根さんのおっしゃるように、日本でゲーム障害の治療を謳った矯正施設はまだ見たことがありませんね。しかし、ゲーム以外に目を向ければ日本でも存在しています。もっとも有名なのは戸塚ヨットスクールです。日本では、不登校、ひきこもり、ニートの矯正を謳い、不適切なサービスをしている施設は各地に存在しています。中国ではこういった施設で死亡事故が多発していますが、戸塚ヨットスクールでも死亡者がでました。

日本のこういった施設は経営が苦しいところが多い。ですから、ゲーム障害に商売を拡大する確率は非常に高いと思っています。すでに施設とスタッフはいて、看板さえ書き換えればいいので、簡単に施設はできると思います。

2022年以降は正式な診断名になるわけですから、いま以上にゲーム障害の存在は大きくなります。ただのゲーム好きの子どもたちや若者が施設に収容されるケースが今後出てくるのではないかと、非常に心配です。

あと、民間だけではなく、精神科病院がこのビジネスに手を出す可能性もあることにも注意が必要ですね。民間の精神科病院は統合失調症の人々を治療するために、全国各地に大量に作られました。昔は人口の1%くらいの人が統合失調症になっていました。

しかし、最近は新たに統合失調症になる人かなり珍しくなっています。ちゃんとした調査がされていませんが、若年だと0.3%程度とかなり少なくなってきており、また症状も軽くなっている傾向にあります。

統合失調症というのは、妊娠後期の栄養失調【注12】と寒い環境や冬生まれ【注13】が関係しているといわれています。おそらく、十分な栄養が取れるようになり、住環境が改善したことによって、発症する人がかなり減ったのだと推測されています。

現在は、民間の精神科病棟のベッドがかなり空いてしまっています。その埋め合わせにゲーム障害とラベリングされた子どもたちを入れるのではないかという危惧があります。入院させてしまえばゲームはできなくなるので、治療結果は確実に、しかも簡単に出せます。入院当初は暴れる子もいるでしょうが、閉鎖病棟であれば無駄な抵抗だと悟るのは時間の問題なので、手間がかかるのは最初だけでしょうし、非常にメリットが高いビジネスになります。

このようなアプローチは、ゲームを取り上げれば治るだろうというデジタル・デトックス仮説にもとづいたものになるでしょうから、デトックス仮説は今後とも注目していきたいトピックです。

山根 話題が広がり過ぎましたが、それだけわれわれの社会はスティグマ化による社会的な影響を受けており、様々な国の専門家が憂慮してきた背景が共有できたと思います。

井出 では、結局のところ、スティグマ化という点で、樋口2021年論文の評価はいかがでしょうか。

山根 先ほど述べたように、いわゆるデジタルデトックス(キャンプ療法)が役立つという誤訳がゲーム障害の日本語文献では訂正されていません。このため、自分の子どもは障害持ちなんじゃないか、という保護者や社会の不安に対して民間療法がはじまったら、日本は脆弱です。そうした社会的視点があって欲しかったなと思います。

4.結論

井出 さて、樋口2021年論文が三つの論点をクリアしていたかを検討してきたわけですが、すべてクリアしていないといわざるを得ないですね。これらの論点は樋口2017年論文で「大丈夫だ!心配ない!」っていっていたことでした。5%なんて高い有病率が出ているのは、機能障害をちゃんと評価していないためで、機能障害を評価すれば大丈夫だという主張を4年前にしていました。しかし、樋口2021年論文は5.1%という有病率を出してきました。

山根 樋口2017年論文は国際的なチームによって書かれていますが、どの国もまだ慎重な態度です。その中で、日本の中核的機関が先進国の中でいち早く高い有病率を出したのは、新たな国際論争のはじまりとして注目されます。その際に、これまでの議論を批判的に乗り越えなければ、われわれは同じ問題を反復しているだけになってしまいます。そして予想される社会的な悪影響まで反復することは避けなければなりません。

井出 2022年からICD-11が発効すれば正式な精神疾患となるため、日本でもゲーム障害についていま以上にメディアで多く取り上げられ、自治体などでも規制の動きが活発化していくと思われます。わたしたちが危惧している点を取り上げましたが、その一部はすでに現実のものになっています。ゲーム障害という診断が今後どのような社会問題を引き起こしていくかということに、ひきつづき注視していきたいと考えています。

【注1】Higuchi, Susumu, Yoneatsu Osaki, Aya Kinjo, Satoko Mihara, Masaki Maezono, Takashi Kitayuguchi, Takanobu Matsuzaki, Hideki Nakayama, Hans-Jürgen Rumpf, and John B. Saunders. 2021. “Development and Validation of a Nine-Item Short Screening Test for ICD-11 Gaming Disorder (GAMES Test) and Estimation of the Prevalence in the General Young Population.” Journal of Behavioral Addictions, 10(2): 285–289. https://doi.org/10.1556/2006.2021.00041

【注2】Billieux, Joël, Daniel L. King, Susumu Higuchi, Sophia Achab, Henrietta Bowden-Jones, Wei Hao, Jiang Long, et al. 2017. “Functional Impairment Matters in the Screening and Diagnosis of Gaming Disorder: Commentary on: Scholars’ Open Debate Paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder Proposal (Aarseth et Al.).” Journal of Behavioral Addictions 6 (3): 285–89. https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.036

【注3】該当開所の翻訳は下記。「機能障害を考慮せずに閾値ベースの「DSM-5アプローチ」をゲーミングやその他の行動に適用すると、IGDの症状を報告しながらも機能障害を伴わないゲーマーの症例をカウントしている研究があるため、高い有病率(例えば5%以上)の一因となっている可能性がある」(Kardefelt-Winther et al., in press, van Rooij, Van Looy, & Billieux, in press)。前出Billieux et al.(2017)。

【注4】Fam, Jia Yuin. 2018. “Prevalence of Internet Gaming Disorder in Adolescents: A Meta-Analysis across Three Decades.” Scandinavian Journal of Psychology. 59(5) pp.524-531.

【注5】朝日新聞「ネット依存、中高生93万人に疑い 居眠りの原因にも」2018年8月31日https://digital.asahi.com/articles/ASL8056BGL80ULBJ00F.html

【注6】Young, Kimberly S. 1998. “Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder.” Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and Society 1 (3): 237–44.

【注7】厚生労働省科研(飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究)

【注8】Alan Connor, “Crosswords: the meow meow of the 1920s”, Guardian 15 Dec 2011. https://www.theguardian.com/crosswords/crossword-blog/2011/dec/15/crosswords-meow-meow-1920s 日本語での解説はこちらが詳しい。井出草平「1920年代クロスワードパズルが起こしたモラルパニック」https://ides.hatenablog.com/entry/2021/08/29/092342

【注9】岡田尊司,2014,『インターネット・ゲーム依存症 ネトゲからスマホまで』文芸春秋社.

【注10】Aarseth, Espen, Anthony M. Bean, Huub Boonen, Michelle Colder Carras, Mark Coulson, Dimitri Das, Jory Deleuze, et al. 2017. “Scholars’ Open Debate Paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder Proposal.” Journal of Behavioral Addictions. 6(3):267-270. https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.088.

【注11】Przybylski, Andrew K., Thuy-Vy T. Nguyen, Wilbert Law, and Netta Weinstein. 2021. “Does Taking a Short Break from Social Media Have a Positive Effect on Well-Being? Evidence from Three Preregistered Field Experiments.” Journal of Technology in Behavioral Science 6 (3): 507–14.

【注12】Susser, E., R. Neugebauer, H. W. Hoek, A. S. Brown, S. Lin, D. Labovitz, and J. M. Gorman. 1996. “Schizophrenia after Prenatal Famine. Further Evidence.” Archives of General Psychiatry 53 (1): 25–31. St Clair, David, Mingqing Xu, Peng Wang, Yaqin Yu, Yourong Fang, Feng Zhang, Xiaoying Zheng, et al. 2005. “Rates of Adult Schizophrenia Following Prenatal Exposure to the Chinese Famine of 1959-1961.” JAMA: The Journal of the American Medical Association 294 (5): 557–62.

【注13】Torrey, E. F., J. Miller, R. Rawlings, and R. H. Yolken. 1997. “Seasonality of Births in Schizophrenia and Bipolar Disorder: A Review of the Literature.” Schizophrenia Research 28 (1): 1–38.

プロフィール

山根信二

東京国際工科専門職大学デジタルエンタテインメント学科教員。ゲーム開発を通じた社会問題解決に取り組む。NPO法人IGDA日本(国際ゲーム開発者協会日本)にて理事およびアカデミック専門部会の幹事を務め、ゲーム開発の産学連携を推進する。情報処理学会、日本教育工学会、IEEE Computer Society会員。日本初のHEVGA(全米ビデオゲーム高等教育機関連合)会員。https://about.me/syamane

井出草平

1980 年大阪生まれ。社会学。日本学術振興会特別研究員。大阪大学非常勤講師。大阪大学人間科学研究科課程単位取得退学。博士(人間科学)。大阪府子ども若者自立支援事業専門委員。著書に『ひきこもりの 社会学』(世界思想社)、共著に 『日本の難題をかたづけよう 経済、政治、教育、社会保障、エネルギー』(光文社)。2010年度より大阪府のひきこもり支援事業に関わる。