2023.06.15

「1.57ショック」と「こども未来戦略」――少子化について考える

1990年の「1.57ショック」以来、少子化の問題は克服すべき重要な政策課題とされてきた。出生率は2000年代半ばに下げ止まり、反転上昇が続いてきたが、このところ再び低下基調となっている。こうした中、出生数はついに80万人を割り込んで、さらに減少が続くものと見込まれている。「日本が縮んでいく」ということに対する漠然とした不安は、多くの人に共有されているものであろう。「異次元の少子化対策」が注目されるのは、このためだ。

もっとも、気合いを入れれば出生率が上がる、というほど話は簡単ではない。「希望出生率1.8」を目指した安倍内閣の取り組みなどによって、子育て支援をはじめとする家族関係社会支出は大幅に増加し、待機児童の問題も相当に緩和されたが(もちろん課題も多く残されている)、そうした中にあっても出生率はむしろ低下に転じたからだ(新型コロナの影響で婚姻数が減ったことの影響がしばしば強調されるが、合計特殊出生率はコロナ前の時点ですでに低下傾向にあったことに留意)。

少子化への対応は重要であるが、方向性を間違った対応がなされたり費用対効果の精査がなされないまま政府の支出が膨らむと、資源が非効率な形で費消され、むしろ将来世代にツケが回りかねない(国債発行によらず増税で財源を確保したとしても、使い道が適切でなければ将来に負担が残ることに留意)。6月13日に公表された「こども未来戦略方針」と、それに引き続いて策定されることとなる「こども未来戦略」についても、この観点から十分な点検が必要となる。

そこで、以下ではこの問題を考えるための出発点として、いくつかの基本的な事項について論点整理を行うこととしたい。

[なお、これまでの少子化対策の経緯と以下の記述の背後にある基本的なフレームワークについては、足立泰美・中里透「出生率の決定要因」(日本経済研究センター)をご参照ください。下記のURLから全文自由にご利用になれます]。

https://www.jcer.or.jp/jcer_download_log.php?f=eyJwb3N0X2lkIjo1MzgwNSwiZmlsZV9wb3N0X2lkIjoiNTM4MDIifQ==&post_id=53805&file_post_id=53802

出生率における「西高東低」

議論の出発点として、まずは最近時点における出生率の動向について確認しておくこととしよう。最新の国勢調査(令和2年国調)の調査年である2020年について、都道府県別に合計特殊出生率のデータをみると、2つの特徴がみてとれる(図表1)。ひとつは東京圏、大阪圏において他の地域よりも出生率が低いというこれまでの傾向が2020年にも続いていることであり、もうひとつは全国的にみた出生率の状況が「西高東低」になっているということだ(とりわけ九州各県で出生率が高い傾向がみてとれる)。

図表1 合計特殊出生率の状況(2020年)

もっとも、前者については合計特殊出生率を計算する際の「分母」に未婚の女性が含まれていることに留意が必要となる。おおまかにいうと、合計特殊出生率は15~49歳の女性が1年間に生んだ子供の数を「分子」、15~49歳の女性の人数を「分母」として、年齢階層別の人口を考慮した一定の算式により「出産年齢の女性が一生のうちに産む子供の数」を仮想的に表したものであるが(世代によって出生行動に違いがある場合、ある年の出生数をもとに計算した合計特殊出生率は、各世代の実際の出生率とは乖離することに留意)、未婚の女性が多い地域では、その分だけ合計特殊出生率が小さな値をとるようになる(日本では婚外子の割合がとても小さいため、未婚の女性が多いことは出生率を押し下げる要因となる)。

この点を踏まえて有配偶者のみを分母とした出生率の指標(有配偶出生率)のデータを確認すると、面白いことに東京は他地域と比べて顕著に少子化の進んだ場所というわけではないことがわかる(東京都の有配偶出生率は全国平均と遜色のない水準になっている)。ここからわかるのは、合計特殊出生率の低下で示されるような「少子化」を問題と考えるのであれば、未婚・非婚の問題を視野に入れて対策を講じないといけないということだ。

一方、出生率の全国的な傾向が「西高東低」の状況にあることは、有配偶出生率においても同様に確認される(九州各県はやはり出生率が高い)。この点についてはそれぞれの地域の文化的な要因に答えを求めたくなるが、それは必ずしも適切ではない。というのは、戦前についてみると、合計特殊出生率はむしろ「東高西低」の傾向にあったからだ(1930年の時点についてみると、北海道と東北各県で出生率が他の地域より高くなっている)。つまり、各地域の伝統的な文化や生活様式だけでなく、それぞれの時点の経済的・社会的な要因からも影響を受ける形で出生行動が規定されているということになる。

出生率については「ジェンダー平等が確保されるほど、出生率が高くなる」といった指摘がなされることもあるが、都道府県別の出生率のグラフからは、このような主張は相当に割り引いてみる必要があることも示唆される。一般に「九州は男尊女卑の傾向が強い」とされているが、そのような地域において出生率がむしろ高いことを踏まえると、ジェンダー平等を直ちに出生行動と結びつける見方はかなりナイーブなものということになるだろう。

もちろん、「九州は男尊女卑の傾向が強い」というのが単なる印象論に過ぎない可能性もあるが、共同通信から公表されている「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」のデータによると、九州各県は「政治」の項目においてジェンダー・ギャップ指数が低く(男女の平等が十分に確保されていない)、他の項目と併せてみても、ジェンダー・ギャップ指数は他の地域と同程度か、やや低い様子がうかがわれる。

もちろん、出生率の押し上げに寄与しないならジェンダー平等は確保する必要がないといった話にはならないから、ジェンダー・ギャップの解消はあえて少子化の問題と結びつけず、ジェンダー平等そのものが確保すべき価値のあるものという認識に立って分けて取り扱うほうが、特定の方向への歪みをもたらさないという点でよいものと思われる。

「男女共同参画」と「少子化対策」の不幸な「結婚」

過去の経緯をながめると、少子化対策は男女共同参画社会の実現と結びつけて論じられてきた。就業も子育ても多くの時間の投入を必要とする活動であることを踏まえると、女性の就業が出生行動を制約する要因となることは容易に予想されるから、保育所の整備などの子育て支援によってその制約を緩和することは少子化対策としてもちろん意味がある。

もっとも、男女共同参画の文脈では、それにとどまらず、「女性の就業を促進することが出生率の引き上げにつながる」という主張がしばしばなされてきた。その根拠とされたのは、「女性の就業率と出生率の間に正の相関がみられる」というグラフだ。実際にOECD加盟国のデータを利用してグラフを描くと、対象とする国をうまく選べば女性の就業率と出生率の間に正の相関を見出すことができる。

だが、2つの時点をとってその期間の「就業率の変化分」と「出生率の変化分」のグラフを描くと、正の相関は消えてしまう。つまり、両者の間に明確な相関関係や因果関係は確認できないということになる。もちろん、単相関だけをみて判断をするのは危うく、他の要因をコントロールしたうえでないと両者の関係は適切に認識できないが、正の相関が話題になった頃に行われた研究(Kögel(2004))では、他の要因をコントロールした場合、女性の就業率と出生率の間にむしろ負の相関がある可能性が高いことが示されている。最近時点についてみると、両者の間の負の相関は薄れてきているが、これは仕事と子育ての両立支援策が充実したことで、就業に対する阻害効果が小さくなったとみるのが適切であろう。

(Kögel,Tomas(2004)“Did the association between fertility and female employment within OECD countries really change its sign?,”Journal of Population Economics 17.)

女性の就業促進策は就業に伴う女性の負担を軽減する施策でもあるから、少子化対策としての方向性は間違っていないが、出生率と女性就業の関係が強調されるあまり、少子化をもたらしているもうひとつの要因、すなわち未婚・非婚の問題が隅に追いやられる結果となった。このことがもたらす問題を次にみてみることとしよう。

出生数減少の要因分解

婚外子の割合がとても小さいことを前提とすると(最近時点でも2%程度)、出生率の推移は、結婚する女性の割合(有配偶率)の変化と結婚した女性が持つ子どもの数(有配偶出生率)の変化に分けてみることができる。最近では出生率の低下だけでなく出生数の大幅な減少がクローズアップされるようになっているから、出生数にまで広げてみると、出生数は「出産可能年齢の女性の数」と「有配偶率」と「有配偶出生率」をかけたものにほぼ等しくなるから、これら3つの要因を確認すればよいことになる(婚外子の割合がとても小さい場合には、有配偶女性を基礎にこのような計算をしても大きなずれは生じない)。

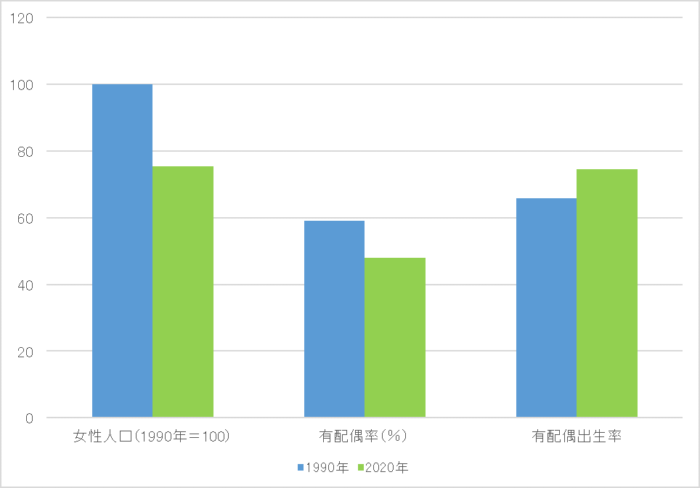

そこで「1.57ショック」が話題になった1990年と、その30年後の2020年について、15~49歳の女性人口とその有配偶率、有配偶出生率の比較をすると(図表2)、有配偶出生率(人口千人対比)は2020年のほうが上回っている。これに対し有配偶率は1990年のほうが高い(ここにはないが、未婚率も2020年のほうが高くなっている)。また、2020年の「15~49歳の女性人口」は1990年の4分の3ほどに減っている。

図表2 1990年と2020年の比較

ここからわかるのは、未婚・非婚の増加や出産可能年齢にあたる女性の総数の減少を十分に意識して対応するようにしないと、政策の方向性が誤ったものとなるおそれがあるということだ。たとえば子育て支援だけで出生数を1990年代の平均的な水準(年間120万人程度)まで戻そうとすると、有配偶出生率を現在の1.5倍にまで引き上げる必要があるが、そのためには結婚している夫婦が平均3人の子供を持つようにする必要があるということになる。過去30年にわたって完結出生児数はほぼ2人であり、しかもこのところ下がり気味であることを踏まえると、このような目標設定が可能かはかなり慎重に判断すべきということになる(社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」で「理想子ども数」をみても、2021年の時点で2.25人となっているから、平均3人というのは到達がかなり困難な目標ということになる)。

「1.57ショック」が話題になった頃(1990年代)の少子化対策は働く女性の支援策であり(その中心は保育の充実)、均等法第一世代が会社の若手として活躍していた時期であることもあいまって、フルタイムで働いている女性を念頭に、どのようにすれば子育て中も就業を継続できるかということに対策の力点が置かれていたように思われる。

だが、バブルがはじけ就職氷河期が訪れる中にあって、就業が不安定な人たちの家族形成をどのように支えていくかという視点は必ずしも十分ではなかった。団塊ジュニアは就職氷河期世代と重なるが、不安定な就業と収入の減少で思うように家族形成ができず、自分の親(団塊の世代)の世代と同じような足跡を人口ピラミッドに残すことができなかった。このことは出産可能年齢の女性の数をその分だけ減らす結果となり、後に出生数をさらに減少させることになる。

「異次元」の少子化対策

出生率の低下の原因の相当程度は未婚・非婚の増加によるものであり、出産可能年齢の女性の数が今後も漸減していくことを踏まえると、出生数の減少という意味での少子化を反転させることには相当の困難が伴う。こうした中にあって少子化対策を実施する場合には、これまでの政策の効果を精査したうえで、それぞれの施策の費用対効果を適切に見極めることが必要となる。

出生率低下の原因とこれまでに講じられてきた少子化対策の効果については、内閣府経済社会総合研究所のスタッフと参議院自民党によって、これまでの調査研究の広範なサーベイが行われている。

「少子化対策と出生率に関する研究のサーベイ」

(https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/archive/e_rnote/e_rnote070/e_rnote066_01.pdf)

「地域の出生率・個人の出生行動等に関する先行研究リスト」

https://sangiin-jimin.jp/wp-content/uploads/2023/02/dd334ac5cd60116fb49ecd475fe61f96.pdf

これによると、保育所の整備・拡充をはじめとする子育て支援策には一定の効果が認められることがわかる(その一方で、効果は限定的とする研究も少なからずある)。現金給付と現物給付のいずれのほうが効果があるかと問われれば、総じて現物給付のほうが効果があるということもいえそうだ。

だが、「希望出生率1.8」を目指してさまざまな施策が講じられてきたにもかかわらず、出生率は低下してしまったわけであり、これはなぜなのかということを改めて検証することが必要であろう。保育所については量的な充足に向けてさまざまな措置がなされてきた結果、待機児童の問題は解消に向かいつつあるが、このようにして保育サービスの利用に関する制約が解消される中にあって、保育サービスの質的な改善がどこまで出生率の押し上げに寄与するかについては十分な精査が必要となるだろう(もちろん、保育の質を高めること自体はよいことであるが)。

少子化対策については、ともするとすでに学齢期にある子どもに対する支援策が紛れ込むことがあり、両立支援についても正規の職にある人を念頭においての対策に偏りがちなきらいがあるが、未婚・非婚の問題への対応や、不安定な雇用の状態にある人への対応に十分な目配りが求められる。「こども未来戦略方針」では、雇用の安定や経済の先行きについての明るい見通しが出生率の向上のための基礎的な条件になるという点についての認識がやや弱いようにも思われる。

もちろん、将来の経済の動きを政策によって自由に動かすことができるわけではないから、明るい見通しを示すのは楽観的過ぎるということであれば、出生率の今後の推移についても現状を踏まえて慎重な見通しのもとに、少子化対策の内容を精査する必要となる。

日本の社会保障制度は「国営のネズミ講」?

「異次元の少子化対策」をめぐる議論の過程では、対策に要する費用を医療保険料への上乗せで賄うというユニークなアイデアも示された。その根拠は、対策が奏功して出生率が向上すれば、将来の保険料の負担者の数が増えて制度の安定化が図られるというものであった。

税とは異なり社会保険料については、給付の内容と保険料の間の対応関係を明確にしなくてはならないという従来の認識からすると、上記の提案は十分に「非伝統的」なものであったが、将来の保険料の負担者の数が増えて制度の安定化が図られるという理屈づけは、いみじくも日本の社会保障制度が「国営のネズミ講」のようになっているのではないかということを物語るものだ。

「年金は世代と世代の助け合い」。このフレーズは、年金の給付と負担の世代間不均衡をオブラートに包んで、年金保険料の円滑な徴収を実現するための工夫の現れであるが、6年前に「いっしょに検証!公的年金」という厚生労働省の「年金マンガ」がネット上で炎上したことからもわかるように、就職氷河期やそれ以降の世代の人たちの間には「自分たちは割を食っている」という思いが強くある。

そのような思いは以前からあり、それに応えて世代間の不均衡を是正すべく採られた措置が公的年金におけるマクロ経済スライド(高齢化の進展を踏まえ、現役世代の人口の減少や平均余命の伸びを考慮して年金給付額を調整する仕組み)であった。だが、この仕組みは制度導入後も長らく凍結され、いまも実施は不完全なものにとどまっている。公的年金の収入について給与所得並みの所得控除が認められている所得税の仕組みも見直しは進んでいない。

修正積立方式という説明がなされてきた日本の公的年金制度は、実際には賦課方式になっている。人口の増加が安定的に続いていく社会であれば賦課方式の年金制度はうまく回っていくが、年金を受給する世代の人口規模と年金保険料を負担する世代の人口規模のバランスが崩れると、この制度はうまく機能しなくなる(給付水準を切り下げていけば年金制度が破綻することはないが、それは若い世代に大きな不公平を感じさせることになる)。

日本のこれまでの経過についていうと、公的年金制度をとりまく局面変化は「1.57ショック」を起点とする1990年代以降の人口動態の変化によって生じたものではなく、1950年代の出来事によって生じたものだ。1950年に3.65だった合計特殊出生率は、1960年には2.00まで低下した。この間に年間の出生数は70万人以上減っている。1940年代後半に生じた出生数の大幅な増加(「団塊の世代」の誕生)とその後の急速な減少は、経済や社会のさまざまな面に大きな負担と歪みをもたらしてきた。少子化対策の議論をするうえで忘れてならないのは、出生率や出生数の変動そのものがさまざまなコストを生じさせる要因になり得るということだ。

昭和31年の「厚生白書」と昭和60年の「経済白書」

戦後のある時期まで(戦前も)、日本における人口問題は「過剰人口」の問題であった。昭和31年(1956年)の「厚生白書」を見ると、多産多死型から多産少死型への人口転換が過剰人口の問題を引き起こし、その重圧が経済や社会のさまざまな側面に影響をもたらすことになるという指摘が繰り返し登場する。今は人口が1億人を割り込むことが大きな懸念材料とされているが、人口がようやく9千万人に達した1956年には、人口の過剰が心配の種だったということになる。

その後、高度経済成長によって人口の増加はむしろ「人口ボーナス」と認識されるようになったが、1940年代後半から1950年代にかけて生じた人口動態の大きな変化は、社会保障の給付と負担における世代間の不均衡の問題として今に引き継がれている。

長期にわたる経済予測はなかなか当たらないが(1988年の日本に暮らしていた人は、それから9年後に都市銀行が潰れ、四大証券の一角が崩れるとは思っていなかっただろう)、そうした中にあって相当の確度で予測ができる数少ない事象は人口動態だ。昭和60年(1985年)の「経済白書」は3章のうち1章を割いて、人口の高齢化とそれに対応するための社会保障制度のあり方をまれ細に記述している。

そこでは2020年代にかけて高齢化が急速に進展していくこと、「こうした世界に例をみない急速な人口の高齢化に伴って、公的年金や医療保険の給付も大幅に増大する可能性が高い」こと、そうした中にあって、「給付と負担の両面において制度間調整を進めることが必要である」(公的年金)、「医療費を適正・効率的なものにしていくとともに、国民の間で給付と負担の公平化が図られるよう、適切な措置を講じていく必要があろう」(医療制度)という指摘がなされている。つまり、40年近く前に、いま起きていることの相当程度は予見されていたが、それに対する十分な備えがなされないままここまで来てしまったというのが現実の姿ということになる。

「高齢化」はいつの間にか「少子高齢化」と言い換えられるようになり、次第に「少子化」のほうがクローズアップされるようになって、あたかも少子化がさまざまな問題の根源にあるような雰囲気になっている。だが、現在の社会保障が抱えている問題の相当程度は高齢化と人口構成の歪みによるものであり、少子化に対する不安は超高齢化に対する不安の裏返しであるようにも思われる。

「異次元の少子化対策」が奏功して出生率が「1.57ショック」の前の水準まで回復したとしても、そのもとでの出生率は人口置換水準(おおむね2.07)を大きく下回ることになるから、基調的には人口減少が続くことになる。しかも、出産可能年齢の女性の数は当時の水準より2割以上少なくなっており、今後さらに減少していくことが見込まれる。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によって「平均理想子ども数」と「平均予定子ども数」の推移をみても、夫婦が希望する子どもの数は漸減の傾向にある。こうしたもとでは、出生数の大幅な増加を期待することはできず、基調的にはこれまでの傾向が続いていくと見込まざるを得ない。

これらのことを踏まえると、「異次元の少子化対策が奏功すれば世の中が変わる」と過度な期待をするよりも、人口減少が続くことを前提にさまざまな制度や慣行を見直していくという対応が求められることになる。出生率の押し上げに寄与するか否かにかかわらず、性別による分け隔てなくそれぞれの人が活躍できる社会をつくるために、ジェンダー・ギャップの解消と男女共同参画の確保が大事だということも、ここで改めて確認しておくこととしたい。

プロフィール

中里透

1965年生まれ。1988年東京大学経済学部卒業。日本開発銀行(現日本政策投資銀行)設備投資研究所、東京大学経済学部助手を経て、現在、上智大学経済学部准教授、一橋大学国際・公共政策大学院客員准教授。専門はマクロ経済学・財政運営。最近は消費増税後の消費動向などについて分析を行っている。最近の論文に「デフレ脱却と財政健全化」(原田泰・齊藤誠編『徹底分析 アベノミクス』所収)、「出生率の決定要因 都道府県別データによる分析」(『日本経済研究』第75号、日本経済研究センター)など。