2012.10.22

“新型” 出生前診断をめぐって

筆者は、科学技術が社会的に受容(もしくは拒否)される過程とその含意について大学で講義している。その過程で毎年、出生前診断について解説するのだが、今年の前期はことのほか学生たちの反応がよかった。おそらくその日がちょうど、プロゴルファーの東尾理子が11月に出産する予定の子どもがダウン症である可能性があるとブログで告白し、それが報道されたとき――6月4日――であったからであろう。

ある妊婦の告白

報道や東尾自身のブログによれば、彼女は「クアトロテスト血液検査」を受け、出産予定の子どもがダウン症である確率が「82分の1」であると医師から告げられた。「羊水染色体分析」をすれば、ダウン症であるかどうかを確定できるのだが、彼女は夫の石田純一と相談した結果、それを受けないことを決めたという。このことはマスコミを通じておおむね美談として伝えられた。「クアトロテスト血液検査」も「羊水染色体分析」も、後述するように「出生前診断」の一種だ。

その後8月29日、国立成育医療研究センターや昭和大学など複数の医療機関が、妊婦の血液を調べることだけで、その胎児にダウン症などの染色体異常があるかどうかをほぼ確実に調べられる新しいタイプの出生前診断を導入する予定であることが広く報じられた。こちらは「新型出生前診断」とも呼ばれている。

最近、このように「出生前診断」が注目されている。しかし全面的に支持されているわけではない。

出生前診断について議論されるとき、しばしばその診断の対象となる障害がダウン症である。ダウン症とは、通常は2本しかない21番染色体が3本あること(21トリソミー)によって生じる先天障害で、知的障害や心疾患などが伴う。

元マラソンランナーで、2008年に息子がダウン症であることを公表した松野明美は東尾の告白に応じて「個人的には出生前診断は余計なお節介だと思うんです。出産するとき、障がいの有無にこだわってほしくない」とコメントした(『NEWSポストセブン』2012年6月7日)。

ダウン症の当事者やその家族、支援者からなる支援組織・財団法人日本ダウン症協会もまた、出生前診断にはきわめて批判的である。同協会は8月27日の段階で産婦人科医の団体である日本産科婦人科学会に対して要望書を提出しており、そのなかで「出生前検査・診断がマススクリーニングとして一般化する(まるで義務のようになる)ことや、安易に行うこと」には断固反対であるという立場を明確にしたうえで、同学会で検討中だと伝えられている遺伝子検査の指針(ガイドライン)に、「出生前検査に関する事前説明の充実」や「チーム医療、ピアカウンセリングの視点」を盛り込むよう求めている。

では、出生前診断とはそもそも何なのかを次節で見てみよう。

出生前診断とは何か?

出生前診断には広い意味での出生前診断と狭い意味での出生前診断とがある。前者は後者を含むのだが、マスコミなどで出生前診断というときには後者のみを意味することが多い。

広い意味での出生前診断とは、妊婦や胎児の健康管理や適切な分娩方法・施設の選択のために、母体内の胎児の健康状態を生まれる前に把握するために実施する検査と、その検査結果にもとづく診断のことである。たとえば後述する超音波診断(エコー検査)は母子の健康状態を知るためにごく一般的に行われているが、これも出生前診断に含まれる。つまりこの広い意味での出生前診断であれば、ほぼすべての妊婦が経験しているものである。

一方、狭い意味での出生前診断とは、胎児の疾患を積極的に発見し、妊娠を継続するか否かを判断する材料とするために、中絶可能な期間に検査結果が出ることを前提として実施する検査とそれにもとづく診断のことである。「出生前診断」と聞いて、読者の多くが想像するのはたぶん、この狭い意味のほうであろう。

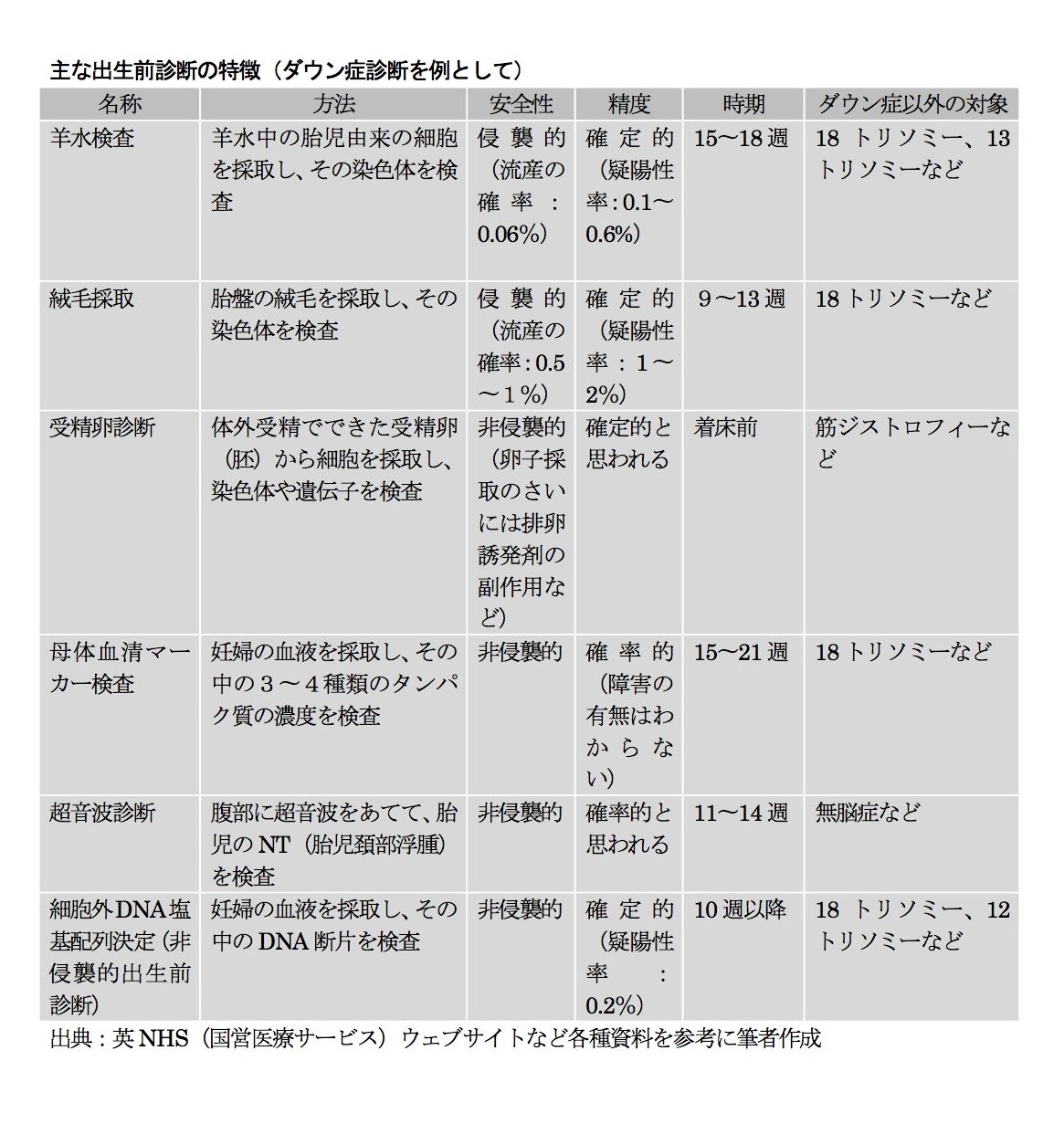

出生前診断といっても多くの種類が存在する。以下、主なものを説明する(表も参照)。

「羊水検査」とは、妊娠15週から18週の妊婦のお腹に針を刺して羊水を採取し、その中に浮遊する胎児由来の細胞を培養してそれを調べることをいう。「羊水穿刺(せんし)」ともいう。しばしばダウン症の確定診断として行われる方法であり、前述の東尾理子が受けないといっていた「羊水染色体分析」とはこの羊水検査のことである。

「絨毛採取」とは、妊娠10週前後に、絨毛(じゅうもう)という胎盤の組織の一部を採取してそれを調べるということをいう。羊水検査も絨毛採取も、染色体の数や形態を調べる場合、酵素活性など生化学的な分析を行なう場合、遺伝子レベルでの変異を調べる場合などがある。そのほか、胎児から直接、血液や皮膚の一部を採取する方法がある。これらの方法は妊婦の腹部に針を刺すことなどから、わずかながら流産のリスクがある(=侵襲的である)。

一方、「受精卵診断」とは、母親から卵子を、父親から精子を採取して、それらを体外受精させてつくった受精卵を培養し、それが4~8個の細胞に分裂した段階でそのうち1個を取り出し、遺伝子や染色体の異常の有無を調べることをいう。「着床前診断」ともいう。受精卵(胚)に異常がなければ母親の子宮に戻されるが、異常があれば廃棄される。

また、「母体血清マーカー検査」とは、妊婦の血液を検査することによって、血液中のタンパク質やホルモンの量を調べ、その値によって、胎児にダウン症を含む染色体異常などの先天障害がある確率を算出することをいう。血液検査だけで済むので、母胎に負担がかからない(=非侵襲的である)ことがメリットとみなされるが、この検査でわかるのはあくまでも確率なので、確定診断のためには前述の羊水検査などが必要になる。東尾理子が受けたという「クアトロテスト血液検査」は母体血清マーカー検査の一種だ。

そして「超音波診断」もまた出生前診断として行われることがある。人間の耳には音として感じられない音を「超音波」といい、この超音波の反射を利用して体内の様子を画像化する方法である(筆者も腰痛の検査・診断で受けたことがある)。超音波検査でわかるのは、妊娠が子宮内で起きているか否か、胎児の数、胎児の大きさとそれから推測される胎児の週齢、性別などである(広い意味での出生前診断)が、重要なことは、胎児の障害の有無をも調べられることである(狭い意味での出生前診断)。

日本産科婦人科学会も超音波診断が出生前診断であることを確認・表明している。超音波診断では、四肢障害や無脳症などの中枢神経障害、心臓や腎臓など内臓の異常、そして「NT( Nuchal Translucency、胎児頚部浮腫)」と呼ばれる、首の後ろのむくみの厚さからダウン症の可能性が推測される。

さらに最近になって登場してきたのが、妊婦の血液を検査するだけで胎児がダウン症かどうかをほぼ確定できるとする「細胞外DNA塩基配列決定」などである。前述のようにこれらの新技術は「新型出生前診断」と総称されているが、わずかながら流産のリスクがある(=侵襲的である)羊水検査などと区別する意味で、「非侵襲的出生前診断」などと呼ばれることもある。

日本でこの新型出生前診断=非侵襲的出生前診断が話題になり始めたのは最近であるが、英語圏では数年前から紹介されてきた。その先陣を切ったのは、アメリカのシーケノム社が開発した「マターニT21」という方法である。同社は昨年10月、全米20カ所の医療機関にそれを提供し始めた(そのほか数社が同様の検査を準備中)。前述の国立成育医療研究センターなど国内の医療機関もシーケノム社の方法を導入すると伝えられている。

マターニT21は、母体の血液中に流れる胎児のDNA断片――「細胞外DNA」――の存在とその塩基配列を調べることによって、胎児がダウン症かどうかを推測する。早ければ妊娠10週で利用可能。この検査の疑陽性率――胎児がダウン症でないのにダウン症であると誤って示してしまう確率――はわずか0.2パーセントとされている(Genetics in Medicine 14(3), pp.296–305, doi:10.1038/gim.2011.73, 2012)。

同じ血液検査でも、母体血清マーカー検査でわかるのは、たとえば「82分の1」といったような確率でしかなかった――だから確定診断として羊水検査を必要とする――ので、正確さに関してはかなり高いといってよいだろう(21番以外の染色体異常、つまりダウン症以外の障害にも応用可能とされている)。

日本で導入が検討され始めた新型出生前診断はいまのところこのタイプのものであるが、胎児の全ゲノムの塩基配列――いわゆるDNAを構成する塩基と呼ばれる物質の連なり。遺伝子はここに存在する――をもっと包括的に読み取るという方法も開発されており、専門家の間では話題になっている(すでに英語圏では議論の対象がこちらに移行している)。当然ながら、対象となる障害・疾患はずっと広くなる。

日本で導入を検討しているいずれの医療機関も臨床研究としてこの検査を実施する。希望する者が誰でも受けられるわけではない。この臨床研究を通じて検査の精度を調べ、カウンセリングのあり方を検証し、国内に普及した場合に生じうる課題などを探る、と報じられている。

どの出生前診断であれ、異常が見つかったときに中絶するかどうかは、あるいはそもそも出生前診断を受けるべきかどうかは、カップルが決めなければならない。だとしたら、この新型出生前診断=非侵襲的出生前診断は、僕たちにとって喜ばしいものなのか――。

ダウン症の家族は幸福である……が

ダウン症の出生前診断とケアは現在(1)母体血清マーカーと超音波診断の両方もしくはどちらか(2)侵襲的な染色体検査(羊水検査もしくは絨毛採取)(3)遺伝カウンセリング(4)妊娠の中止もしくは継続、という手順が踏まれることになっている。

これが将来的には(1)「母体血清マーカーと超音波診断の両方もしくはどちらか」と「細胞外DNA塩基配列決定(非侵襲的出生前診断)」の両方もしくはどちらか(2)侵襲的な染色体検査(3)遺伝カウンセリング(4)妊娠の中止もしくは継続もしくは胎児の治療、というように変容することが予想される(Nature Medicine 18(7), p.1041-1051, 2112)。

つまり選択の段階と選択肢が増える。科学雑誌『ネイチャー』誌は「マターニT21で陽性と出てしまった女性のなかには、羊水検査よりも即座に妊娠を中断することを選ぶ者もいるかもしれない」と指摘する(Nature 478(7370), p.440, doi:10.1038/478440a, 2011)。

では、カップルは胎児がダウン症だとわかると、どのような決断を下すのか? ダウン症の専門家であり親族にダウン症当事者がいる米ボストンの医師ブライアン・スコトコが世界中の調査を再検討したところによると、羊水検査によって胎児がダウン症であるという診断を受け取った女性のうち92パーセントはその妊娠を終わらせる――人工妊娠中絶を行なう――ことを選ぶという(Arch Dis Child 94, pp.823-826, doi:10.1136/adc.2009.166017, 2009)。

しかし、同じくスコトコが、ダウン症患者のいる家族3000組以上を調査したところ、親・保護者の99パーセントはダウン症の子どもを愛している、79パーセントは自分たちの人生観はその子どもがいることによってポジティブになっている、と答えた。きょうだいについても、その94パーセントはダウン症のきょうだいについて誇りをもっている、と答えた。本人も99パーセントが幸せである、と答えた。つまりダウン症患者の家族はおおむね幸福である。

スコトコはこの調査結果を3つの論文に分けて同時に公表した(American Journal of Medical Genetics 155(10), 2012)。また彼は新聞に寄稿したコラムでマターニT21に触れ、「私は、患者たちが正確かつ最新でバランスの取れた情報を得たうえで決定を下すことができるよう深く願っている」と書いている(USA Today, November 14, 2012)。

ダウン症患者の家族は幸福である、その一方で、ほとんどのカップルは出生前診断によって胎児がダウン症だとわかると中絶を選ぶ、という2つの事実は相反しているように見える。前者の事実はもっと知られていい。

原発事故と「内なる優生思想」

出生前診断は、多くの先進国では主に学会の指針(ガイドライン)で何からの規制を受けていると思われる。ヨーロッパ諸国には、生殖技術全般を対象とする法律の下で受精卵診断を規制している国もある。アメリカでは連邦レベルの法律は存在しない。(外国における規制については、筆者の能力不足で不明な点が多い。)

日本でもいまのところ出生前診断を規制する法律はないが、関連学会が会告(指針)を設けており現在、新型出生前診断=非侵襲的出生前診断に対応して、その改訂を検討中だと伝えられている。また、母体血清マーカー検査が日本で議論され始めたころ、厚生省(当時)の専門委員会がその是非を検討し、その結果が1999年7月、「母体血清マーカー検査に関する見解」として関係各方面に通達された。

そのなかで医師などが親たちに説明すべきこととして、次のようなことが挙げられているのは、現在においてもなお特筆に値する。

・障害をもつ可能性は様々であり、生まれる前に原因のあった(先天的な)ものだけでなく、後天的 な障害の可能性を忘れてはならないこと。

・障害はその子どもの個性の一側面でしかなく、障害という側面だけから子どもをみることは誤りで あること。

・障害の有無やその程度と本人及び家族の幸、不幸は本質的には関連がないこと。

そのうえでさらに重要なことは、この「見解」がこれらのことを母体血清マーカー検査だけでなく、「羊水検査、絨毛検査等、その他の出生前診断」についても、そのインフォームド・コンセントのさいに参考にすべきこととしていることである。つまりこの「見解」が対象とする範囲は出生前診断すべてであり、当然のことながら新型出生前診断=非侵襲的出生前診断も含まれる。この「見解」はいまなお有効のはずである。このことももっと知られてもいい。

ところで2011年3月に起きた福島第一原発事故とそれによる放射性物質の拡散によって「懸念」されていることの1つとして、遺伝性疾患(次世代に遺伝する病気)や先天障害(いわゆる奇形)が増加することがある。

ある科学団体の会長が今年7月9日に東京で開催された講演会で、「福島ばかりじゃございませんで栃木だとか、埼玉、東京、神奈川あたり、あそこにいた方々はこれから極力、結婚をしない方がいいだろう」、「結婚をして子どもを産むとですね、奇形発生率がどーんと上がることになる」と発言したことが8月に発覚し、福島市の市議会議員らが発言の真意を求める文書を同会長に送るなど、大きな問題になった(『福島民報』2012年8月30日付など)。

さらに8月31日には、環境省が福島県民の「全ゲノム(遺伝情報)解析調査」に取り組むつもりであることが明らかになった。この計画の方法や目的の詳細は現時点でほとんど不明だが、福島県民や原発作業員にとって有益なものかどうかについては、疑問の声もある(『毎日新聞』2012年9月1日付、同25日付など)。この動きが出生前診断にどのような影響をもたらすのかはわからないが、成人や新生児に可能なことは胎児にも可能であろう。

また、出生前診断が議論されるときには、それが優生学に結びつく、と主張されることがしばしばある。「優生学」もしくは「優生思想」とは、「悪い」遺伝形質を淘汰する一方で、「優れた」遺伝形質を保存することを通じて、人類の遺伝的特徴を改良することを目標とする学問や思想のことである。学問や思想としての優生学や優生思想はともかくとしても、健康な子どもを持ちたい、という程度の優生意識――「内なる優生思想」――であれば、多かれ少なかれ誰もがもっている。しかし遺伝性疾患や先天障害への恐れを強調しすぎることによって、いま生きている先天障害者の存在そのものを否定するような言動に結びついてしまうことは問題である。

生命倫理学者ヘンリー・グリーリーは、非侵襲的出生前診断について述べた論考において、「特定の障害をもつ人々を出生させなくする技術について懸念を抱く人もいるだろう」と指摘する。「障害のある人々の価値を帳消しにしてしまうようなメッセージ」や「そうした障害をもつ人々のための研究や治療法、支援への実質的な影響」がある、と。そして「優生思想という亡霊がこの議論全体を覆っている」とグリーリーはいう。

「新生児の性質によって親が選択を行なうことに反対する人もいれば、そうした親の選択は政府の決定や医療制度などによって影響され、打ち負かされるだろう、と懸念する人もいる。このような検査が、致命的な疾患からそれほど深刻ではない病状へと、さらには非医療的な性質――現在は性別、将来は皮膚や髪の色、おそらく最終的には認知能力や身体能力のような性質――へと広がれば、優生思想という懸念は大きくなるだろう」(Nature 469(20), p.289-292, 2011)。

そのうえで現在の日本では、福島第一原発事故とそれによる放射線への恐れによって、人々の内なる優生思想がこれまで以上に喚起されているのではないか、と筆者は邪推している。さらにいえば、放射線に対する警戒心が出生前診断を後押しすることはありえないだろうか?

非侵襲的出生前診断のような――あるいは原発のような、あるいはスマホのような――新しいテクノロジーの登場が僕たちの欲望をかき立てるのだ、必要以上に、ともいえるかもしれない。しかし、テクノロジーの有無は問題の本質ではないだろう。テクノロジーがあっても、それが有益でないとわかれば使うのをやめればいい。あるいは修正して使いこなせばいい。重要なのは、僕たちが何をできるか、ではなく、僕たちが何を望むか、である。

プロフィール

粥川準二

1969年生まれ、愛知県出身。ライター・編集者・翻訳者。「ジャーナリスト」とも「社会学者」とも呼ばれる。国士舘大学、明治学院大学、日本大学非常勤講師。博士(社会学)。著書に『バイオ化する社会』(青土社)など、共訳書に『逆襲するテクノロジー』(エドワード・テナー著、早川書房)など、監修書に『曝された生』(アドリアナ・ペトリーナ著、森本麻衣子ほか訳、人文書院)がある。