2018.08.08

「結婚」「夫婦」という観点から見る日本の所得格差

平等化装置としての結婚?

日本の格差が拡大している、と聞いたときに、どんな格差を思い浮かべるだろうか。所得、教育、地域、医療…。格差にもいろいろな格差がある。

私が専門として勉強している分野は所得分配論というもので、平たくいえば格差問題を扱う学問である。とりわけ私は、家族や夫婦のかたちと格差との関係に着目してきた。なぜ家族や夫婦のかたちを切り口として格差の問題に取り組むのか。かつては家族のあり方によって格差は縮小されてきたのだが、昨今はそうした傾向が見られなくなってきたからである。

所得分配論の大家であるSir. Tony Atkinson氏は、「結婚は資産(そして債務)の共有が伴うという意味で、それ自体が一つの平等化装置」(アトキンソン(2015),p.29)であると述べている。これは、かつては夫の収入が低ければ家計を支えるために妻も働き、夫の所得が高ければ家計所得が十分なので妻は働かず、専業主婦となっていた。その結果、夫・妻それぞれの所得の差はあっても、家族単位で見れば所得の差は縮まっていたことを示している。

ちなみに、この「夫の収入が高いほど妻の就業率が下がる」という経験則は、「ダグラス・有沢の第二法則」と呼ばれている。かつてはこのようにして家計総所得が平準化されていたのである。

だが、ここで一つ疑念が湧く。これだけ女性の学歴が高くなって、働くことが普通となった現在にあっても、夫の所得を軸として所得格差を論じていいのだろうか。夫の低い所得を支えるために働いていた以前とは異なり、夫の所得額とは無関係に、妻は「働く・働かない」を決定しているのではないだろうか。

そうした中で、かつては平等化装置として機能していた結婚が、現在では格差拡大の機能さえ持ってしまっているのではないか、そしてその鍵を握っているのは女性ではないか。このような関心のもと、世帯を形成する最小単位である夫婦関係がどのように構成されているかということに着目して分析を行ったのが、橘木俊詔・迫田さやか(2013)『夫婦格差社会 二極化する結婚のかたち』中公新書(以下、「夫婦格差社会」)である。

本記事では、「夫婦格差社会」の内容をざっとご紹介するとともに、現在の状況についてアップデートしてご紹介したい。

ダグラス・有沢の第二法則を検証する

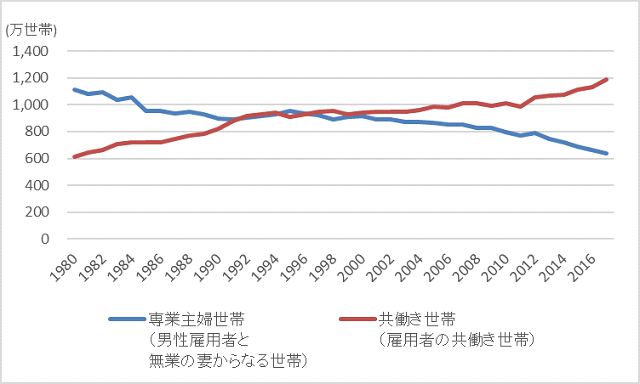

これまで所得格差や貧困を語るときは、主として家計、あるいは世帯に着目してきた。世帯所得で十分議論できた理由は3つある。1つ目は、国の社会保険制度は世帯単位で基準が設定されていること。2つ目に、一昔前まで、共働き世帯よりも専業主婦世帯が多かったこと(図1参照)。そして、3つ目に、たとえ妻が働いても、その所得額は夫の所得額と比較するとかなり少額であったことである。

図1 専業主婦世帯と共働き世帯 1980年~2017年

(出所:厚生労働省「厚生労働白書」、内閣府「男女共同参画白書」、総務省「労働力調査特別調査」、総務省「労働力調査(詳細集計)」)(注1)

(注1)「専業主婦世帯」は、夫が非農林業雇用者で妻が非就業者(非労働力人口及び完全失業者)の世帯。「共働き世帯」は、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。2011年は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

しかし、現在は妻の所得が上昇して、家計における妻の貢献が大きな効果を持つ時代となりつつある。従来通り、専業主婦世帯と共働き世帯を同次元で評価してしまうと、経済状況を正確に把握できなくなる。したがって、夫婦それぞれの貢献分について詳細に見るのが望ましい。まず、妻の働き方について見てみよう。

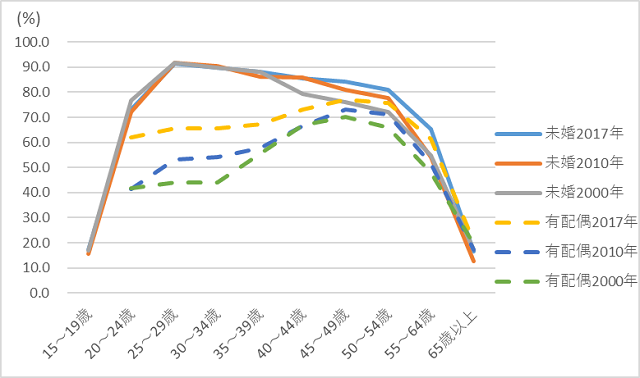

かつて、有配偶すなわち結婚している女性に限定した場合、年齢別に労働力率(注2)を見たときに、労働力率は「M字カーブ」を描いていた。これは、独身時代には働いて、結婚・出産時に仕事を離れ、子育てが落ち着いた頃にふたたび働き始めることによって描かれるカーブがM字のように見えるので、そう呼ばれていた。

(注2)就業者と完全失業者をあわせた人口を15歳以上人口で除したもの。

しかし、近年、結婚・出産等で仕事を辞める割合は低くなっているし、未婚化の影響もあって、M字カーブはかたちを変えてきている。女性の配偶関係と年齢階級別に見た労働力率について、図2で見てみよう。この図は、結婚している者が働いている比率と、結婚していない者が働いている比率を比較したものである。

図2 女性の配偶関係、年齢階級別労働力率

(出所:総務省統計局「労働力調査」(2000年、2010年、2017年)より作成。「夫婦格差社会」p.14に追記。)

図2を見ると、配偶者の有無でグラフの形状が大きく異なることがわかる。未婚だから自分で稼がないとならないから働いているし、結婚・出産がキャリアにとってデメリットとなると考えて未婚なのかもしれない。ここで注目してほしいのは、有配偶女性の労働力率は、未婚の女性に比べて低いものの、近年25-34歳の既婚者の労働力率が上昇している点である。

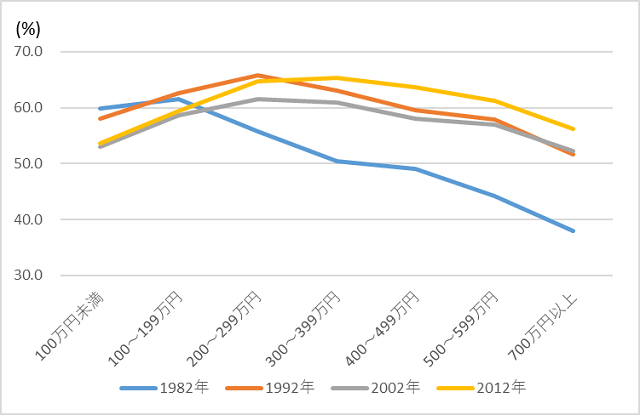

これをさらに、夫の所得別にして、妻の労働力率を見てみよう。冒頭で述べた、「夫の所得が高いと妻は働かない」、すなわちダグラス・有沢の第二法則の検証である。図3は、横軸に夫の所得を階級別に、縦軸に妻の有業率を取ったものである。これは、「夫婦格差社会」で扱った総務省統計局「就業構造基本調査」のデータをアップデートしたものである。

図3 夫の所得階級別の妻の有業率

(出所:総務省統計局 「就業構造基本調査」より筆者作成。「夫婦格差社会」p.16に追記)

1982年のデータだと、夫の所得階級と妻の有業率の間には「右肩下がり」の傾向が見られる。しかし、2012年のデータだと「右肩下がり」の傾向は見られず、むしろ「逆U字型」の傾向が見られないだろうか。ここから「ダグラス・有沢の第二法則」は消滅しつつあることが見える。

さらに、夫の所得が100万未満のときの妻の有業率は53.7%である一方で、700万円以上のときは56.2%と、夫が低所得のときの妻の有業率よりも、夫が高所得のときの妻の有業率のほうが高くなっている。貧困世帯では、貧しくても働けない状況が年々深刻になっているのではないか。貧困ながらも専業主婦でいるしかない状況については周(2012)を参照してほしい。

かつては高所得の男性を夫にもつ妻は働かなかったのに、現在では、働く妻の所得によって世帯間の所得格差が広がっていくのである。ましてや、その夫婦どちらもが高い学歴や稼得能力を持っていたらなおさらだろう。

「夫婦格差社会」ではこのようなカップルを「パワーカップル」と呼び、その学歴・職業・所得の組み合わせを詳細に調べている。少しご紹介しよう。例えば、学歴については、大学卒の夫と妻について、その学歴の組み合わせを見ている。我が国のトップ校である「旧帝国大学・一橋大学・東京工業大学」を卒業した男性の妻の学歴は、他の国立大学・私立大学など多様であるのに対して、「旧帝国大学・一橋大学・東京工業大学」を卒業した女性の夫の63.64%は、同じく「旧帝国大学・一橋大学・東京工業大学」を卒業している。

夫婦の職業については、専門職・技術職がパワーカップルの例ではないかと考え、医師・法曹のうち弁護士・研究者に絞って調べてみた。女性医師の配偶者の67.9%は同じく医師(注3)であるし、さらに最近のデータでは73.7%にものぼるという(中村(2012))。

(注3)日経メディカルオンライン2007年10月16日号

法曹のうち、弁護士では、データによってばらつきがあるものの、女性弁護士の配偶者の半数程度は同じく弁護士である(中村(2008))。研究者についても同様に、女性研究者の配偶者の51.9%は同じく大学教員・研究者であった[4]。所得の組み合わせや、さらに、妻の所得によってどの程度格差が広がっているかという詳細な検証については「夫婦格差社会」で確認してほしい。

(注4)最新の結果については「第四回 科学技術系専門職の男女共同参画実態調査」男女共同参画学協会連絡会(2017)を確認されたい。

先にほのめかしたように、「ダグラス・有沢の第二法則」は、夫の所得に対する妻の就業行動を問うものであり、あくまで夫の所得が主である。つまり、この法則は、「私が働いているのは夫や家計を助けるためじゃない!」という声には対応できていない。視点を変えてみる必要がありそうだ、というのが「夫婦格差社会」での主張の一つである。

自己責任論をこえて

かつては、ほとんどの男女が結婚する「皆婚時代」であった。だが、現在では家族を持たない人も増えた。表1から見て分かるように、結婚して家族を持ちたいという人は減ってはいない。それにもかかわらず、結婚していない人が増えたのであれば、望んでも「結婚できなくなった」と言えよう。パワーカップルの存在と対照的に、現在では結婚できない人々も増えているのだ。

表1 未婚者の生涯の結婚意思

対象は18-34歳の未婚者。

設問「自分の一生を通じて考えた場合、あなたの結婚に対するお考えは、次のうちのどちらですか。」(1.いずれ結婚するつもり、2.一生結婚するつもりはない)

(出所:国立社会保障・人口問題研究所 「第15回出生動向基本調査」)

1990年代から2000年代前半にかけて、我が国は「失われた10年」を経験した。大学を出ても就職先がないので、非正規雇用で何とか食い繋ぐしかない。

内閣府(2011)「結婚・家族形成に関する意識調査」において、当時30代の年収300万円未満男性では、既婚者は9.3%、交際経験がない者は33.6%にものぼった。年収が300万円以上400万円未満になれば、既婚者の比率も25%まで上昇し、交際経験がない者の比率も20%を下回る。結婚のいかんだけでなく、恋人の有無でさえ「年収300万の壁」が立ちはだかる。

この「結婚・家族形成に関する調査」は、平成26年度にも同じ調査を行っているのだが、問題は解決していないどころか一層悪くなっている。玄田(2018)では、「2002年には、不況で卒業後も非正社員で働いていた男性が18%程度いたが、そのうち約3人に1人は、2015年でも正社員になっていない。30代や40代で正社員になれなかった男性が、結婚し、子どもを持つことは、現在も日本では難しい」とさえ述べられている。

男性の「300万円の壁」が厚い原因として、「男は仕事、女は家庭」という性別役割分業意識の強いことがあげられる。この意識のもと、男性は一家を支えるだけの収入がなければ、家族を形成するのが困難となる。そして、以下の事実により、それは制度の問題であることが指摘できるだろう。

OECD平均では、1人以上の子供がいる共働き世帯の貧困率が4.2%である。ところが、日本ではそれが11.4%に跳ね上がる。それに対して、夫婦2人以上の世帯において、片方の親が働いている場合に限って、我が国の貧困率はOECD平均より下回っているのだ(出所:OECD Income Distribution Database)。我が国の税制も社会保障制度も、「夫は仕事、妻は家庭」――これを専門用語で、「男性稼ぎ手モデル」と呼ぶ――を、共働き世帯と比べて優遇していると言えないだろうか。

こうした制度のもと、生活の苦しい者同士が手を取り合って生活していても、その結婚生活が終わってしまう場合が当然出てくる。「夫婦格差社会」では明言できていなかったが、近年、社会経済的に弱い立場の人ほど離婚などがおきやすいという結果が、実証研究の間で定説となりつつある。 我が国の事例については、加藤(2005)、福田(2005)、Tanaka(2008)を参照されたい。

林・余田(2014)によれば、そのような傾向は近年強まっている、とさえ言われている。一見個人の問題のようにも思われる離婚の問題は、社会の中でランダムに発生しているのではなく、階層的要因と相関を持っているのである(Amato(2010))。

福祉国家においては、さまざまな不幸、例えば失業、貧困――結婚や家族のことと絡めて考えれば離婚もそうだろう――などは、社会保障機能を通じて、社会の中でそのリスクを分散・共有させてきた。だが、1990年代以降、格差が広まるのと同時に、「努力できたのにしなかったからだ」と自己責任論も広まっていったように私自身は感じている。

不幸な出来事が特定の社会階層に集中している。教育の機会があったにもかかわらず、家族のために就業を選択した青少年、家事・育児のために仕事を辞める女性、親の介護のために職を失う中高年などの例をあげて、救済の手を差し伸べない問題を指摘したのは、哲学者エリザベス・アンダーソンである(Anderson(1999))。家族と格差の問題は、当事者にもっと寄り添った立場で、豊富なデータでもって問題の所在を明らかにし、解決されていくべきなのではないのか。

参考文献

・アンソニー・B・アトキンソン(2015), 山形浩生(翻訳), 森本正史(翻訳)『21世紀の不平等』, 東洋経済新報社.

・加藤彰彦(2005)「離婚の要因:家族構造・社会階層・経済成長」, 熊谷苑子・大久保孝治編『コーホート比較による戦後日本の家族変動の研究』日本家族社会学会全国家族調査委員会, pp.77-90.

・玄田有史(2018)「中高年化する就職氷河期世代の厳しい現実」, Nippon.com, https://www.nippon.com/ja/currents/d00406/, 最終アクセス日:2018年5月14日

・周燕飛(2012)「専業主婦世帯の収入二極化と貧困問題」JILPTディスカッションペーパー No.12-08

・橘木俊詔・迫田さやか(2013)『夫婦格差社会 二極化する結婚のかたち』中公新書

・中村真由美(2008)「法律家の仕事と家庭のバランスに関する調査」, 日本女性法律家協会

・中村真由美(2012)「女性医師の労働時間の実態とその決定要因:非常勤勤務と家族構成の影響について」, 社会科学研究, 64(1), pp.45-68.

・福田節也(2005)「離婚の要因分析」, 家計経済研究所 『リスクと家計――消費生活に関するパネル調査(第12年度)』 国立印刷局, pp.49-63.

・Shigeto Tanaka(2008), “Career, Family, and Economic Risks: A Quantitative Analysis of Gender Gap in Post-Divorce Life,” 中井美樹・杉野勇編『2005年SSM調査シリーズ9 ライフコース・ライフスタイルから見た社会階層』,pp.21-33

・林雄亮・余田翔平(2014)「離婚行動と社会階層との関係に関する実証的研究」, 季刊家計経済研究, Np.101. pp.51-62.

・Amato, P. R. (2010) “Research on divorce: Continuing trends and new developments”. Journal of marriage and family, 72(3), pp.650-666.

・Elizabeth S. Anderson(1999) “What Is the Point of Equality?”, Ethics, Vol. 109, No. 2, pp. 287-337

プロフィール

迫田さやか

同志社大学経済学部 助教。同志社大学大学院経済学研究科後期課程修了、博士(経済学)。